Закономерности изменения гранулометрического состава бентонитовой глины Зырянского месторождения, активированной давлением

Автор: Алванян К.А., Андрианов А.В., Селезнева Ю.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 4 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - оценка изменения гранулометрического состава бентонитовой глины под влиянием давления. Представлены экспериментальные данные влияния давления (Р = 0-800 МПа) на гранулометрический состав в образцах глины Зырянского месторождения. В результате эксперимента было выделено два класса, в которых изменения содержания фракций различны. Эти изменения обусловлены агрегацией и диспергацией частиц. Рассчитаны математические модели, позволяющие прогнозировать содержание фракций в зависимости от давления активации глины.

Бентонит, гранулометрический состав, фракция, агрегация, диспергация, давление

Короткий адрес: https://sciup.org/147246197

IDR: 147246197 | УДК: 552.525 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.4.380

Текст научной статьи Закономерности изменения гранулометрического состава бентонитовой глины Зырянского месторождения, активированной давлением

Литолого-петрографическое изучение пород, подвергшихся стрессу, показывает, что целесообразно различать его прямое и опосредованное действие. Прямое — это действие стресса, которое, как и всякое давление, увеличивает плотность материала, вследствие чего возрастает его способность к химическому взаимодействию. Опосредованное (косвенное) обусловливает трансляции в структурах слоистых силикатов, образование местных неоднородностей в породах, куда выжимаются химически реакционные минерализованные растворы (Франк-Каменецкий и др., 1983).

Эксперименты по изучению поведения структур каолинита, галлуазита, монтмориллонита, сепиолита, палыгорскита и иллита под воздействием разных типов давления привели к заключению, что степень совершенства структур и распределение межпакетного вещества зависят как от характера межслоевых связей, так и от типа давления.

В слоисто-ленточных структурах мостиковые Si-0-Si связи являются самыми слабыми участками, разрушающимися при незначительных воздействиях. Структуры со слабыми ван-дер-ваальсовыми и водородными связями более всего подвержены смещениям слоев (Гойло, 1997).

Более ориентированной текстура глин становится при деформировании и перестройке структуры (Kulchitsky, 1991).

Сжатие грунта приводит к быстрому сдвигу агрегатов в сторону пор. Так как связи между блоками слабее, чем между агрегатами, то плоскости сдвига появляются изначально между ними. С ростом нагрузки возрастают касательные напряжения. В направлении их действия растет количество микросдвигов и приводит в итоге к образованию зоны разрушения (Бондарик и др., 1975).

Когда энергия притяжения превалирует, агрегация протекает быстро и может нарушиться при передаче системе еще большей энергии.

Исследования показывают, что при стрессовых давлениях происходит механическое дробление частиц, вплоть до размеров кристаллов; структура материнской породы изменяется (Куксенко и др., 2009), протекают твердофазные химические реакции (Лебедев, 2004) до образования новых минералов (Трофимов и др., 2005).

По данным Е.М. Сергеева (1946), при сжа-

тии песков под давлением Р = 300 МПа содержание тонкой песчаной фракции изменилось с 13 до 51%, пылеватой - с 5 до 23%, глинистой - с 2,15 до 5,42%.

При давлении на грунт пленки воды частично прорываются и образуются переходные контакты. С увеличением давления количество переходных контактов и значение химических связей растут, так формируются фазовые контакты.

Появление коагуляционных контактов начинается при средней толщине гидратной пленки в две-три молекулы воды. Когда свободная энергия системы подходит к минимуму, расклинивающее давление становится отрицательным, а прослойка дисперсионной среды не является стабилизирующим фактором, происходит возникновение коагуляционного контакта при сближении частиц на расстояние 10'7см. Повышение степени несовершенства кристаллической структуры, дисперсности структурообразующих агрегатов и свободной энергии поверхности способствует упрочнению структуры. При незначительной разнице среднего расстояния между частицами минералов в местах контакта образование их структур определяется энергией межмолекулярного взаимодействия. При определенном давлении прессования выдавливаются гидратные пленки и возникают точечные контакты. В дисперсиях монтмориллонита при давлении прессования 66 кг/см2 (6 МПа) происходит образование коагуляционных структур предельной концентрации. При давлении 350 кг/см2 (34 МПа) начинается образование точечных контактов, структура постепенно переходит из предельно концентрированной коагуляционной в коагуляционно-конденсационную. Для глины группы каолинита увеличение давления более 350 кг/см2 (34 МПа) приводит к ориентации структурных агрегатов, а также диспергации, что подтверждается значительным уменьшением расстояния между частицами и некоторым увеличением объемного веса дисперсии.

Таким образом, по мере увеличения размеров частиц и уменьшения общего числа возможных контактов образование коагуляционной структуры предельной концентрации дисперсий глинистых минералов происходит при большем давлении прессования, точечных контактов - при меньшем. Рост давления сначала влечет к диспергации структурообразующих агрегатов, затем из-за уплотнения элементов структуры - к деформированию контактных поверхностей и к выдавливанию из контактных зазоров гидратных пленок с переходом коагуляционной структуры в коагуляционно-конденсационную. У коагуляционно-конденсационных и предельно концентрированных структур прочность зависит от дисперсности, величины свободной поверхностной энергии, кристаллической структуры минерала, числа контактов в единице объема системы и формы частиц (Ничипоренко и др., 1978).

В 1946 г. Е.М. Сергеев при экспериментальных исследованиях процесса превращения глины в аргиллит провел опыт по изучению влияния больших нагрузок на уплотнение воздушно-сухого покровного суглинка. Образцы диаметром 15 мм и высотой 33 мм подвергались давлению под прессом 20000 кг/см2 (1961 МПа) и на копре -36660 кг/см2 (3595 МПа). В результате эксперимента грунт из рыхлого состояния перешел в монолитную массу с четко выраженной сланцеватостью, перпендикулярной к действовавшей силе. Таким образом, дробление гранулометрических частиц было незначительно, уплотнение происходило путем их перемещения. Это доказывалось тем, что величины гигроскопичности и теплоты смачивания образцов после уплотнения остались неизмененными.

В 1949 г. были проведены опыты по уплотнению различных глин — моренных, каолинитовых и бентонитовых. Выяснилось, что каждая порода приобретает максимальную прочность при определенной нагрузке. Увеличение нагрузки не дает большей прочности породе. В экспериментах применялись давления от 5 до 500 кг/см2 (0,5-49 МПа), реже 1000-2000 кг/см2 (98-196 МПа).

Эксперименты В.Д. Ломтадзе (1958) подтвердили выводы Е.М. Сергеева о том, что при уплотнении глин гранулометрический состав сохраняется. Он заметил, что после уплотнения нагрузкой в 7000 кг/см2 (686 МПа) гранулометрический состав остается неизменным. Следовательно, частицы при таких давлениях не дробятся. При уплотнении в породе формируется ориенти- рованная микротекстура, которая появляется уже при 60 кг/см2 (6 МПа). Микроструктура образцов изучалась рентгеноструктурным методом. Проведенные эксперименты показали, что заметного изменения дисперсности глин при деформации не происходит. Многочисленные эксперименты по обработке глин высоким давлением однозначно показывают, что их деформация не сопровождается дроблением гранулометрических частиц при ориентированных давлениях по крайней мере до 3 0000 кг/см2 (2942 МПа). Уплотнение происходит лишь за счет изменения микроструктуры породы (Лучицкий и др., 1967).

Объект исследований

Исследуемая бентонитовая глина отобрана на Зырянском месторождении Курганской области. Месторождение относится к осадочному типу, образовавшемуся в озерных континентальных условиях (Геологические материалы к ТЭО постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов бентонитовых глин Зырянского месторождения в Курганской области (По результатам доразведки месторождения в 1991-2001 гг.)).

По результатам рентгеноструктурного анализа (Середин и др., 2017) бентонитовая глина состоит из монтмориллонита (81,1%), кварца (14,1%), плагиоклаза (1,9%), кальцита (0,9%), каолинита (0,8%), гидрослюды (0,8%), калиевых полевых шпатов (0,4%).

Методика исследований

Образцы глин подвергали сжатию, которое производили на специально сконструированном и изготовленном приборе по известной методике (Середин и др., 2017). Предварительно очищали путем отмучивания (седиментационным способом) 2% водных суспензий глин.

Гранулометрический анализ проводился с помощью лазерного дифракционного анализатора FritschAnalysette 22 MicroTecplus (Laserparticlesizer “Analysette 22” (NanoTec/ MicroTec/XT): operatinginstructions. Idar-Oberstein, Germany: Fritsch GmbH, 2004.

URL: ct/attachments/5613/. Анализ включал 3 стадии: 1) пробоподготов-ка; 2) выбор параметров и проведение измерений; 3) выбор представления выходных данных.

Пробоподготовка заключается в следующем: проба истирается в ступке при помощи резинового пестика в течение 1 минуты, чтобы избежать излишнего перетирания пробы и сохранить естественный распад слипшихся частиц. Частички распадаются также благодаря воздействию ультразвука внутри прибора и при движении частиц по измерительному тракту с помощью насоса.

Перед анализом выбираются необходимые настройки измерения: 1) измерение в диапазоне 0,08-2000 мкм (2 лазера), т.к. ожидаемая крупность частиц неизвестна; 2) мощность насоса - 50%, мощность ультразвука — 50% (т.к. частички тонкие, то увеличение этих параметров приведет не к дис-пергации, а, наоборот, к слипанию частиц); 3) количество повторений (итераций) одной пробы — 7—10 раз (т.к. опытным путем установлено, что в подобных пробах при большем количестве измерений картина распределения частиц не меняется); 4) для подсчета распределения частиц выбирается теоретическая модель Фраунгофера (как наиболее универсальная и не требующая знаний оптических параметров измеряемых образцов).

Достаточное количество навески, используемой для анализа, определяется коэффициентом погасания лазера (на 25-30% оптимальный вариант). После проведения измерений выбирается необходимая шкала распределений по размерам, в данном случае -логарифмическая шкала Гамма-Батурина.

Результаты исследований и их обсуждение

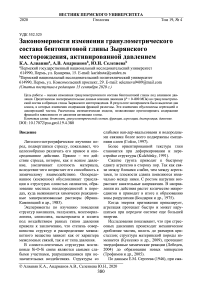

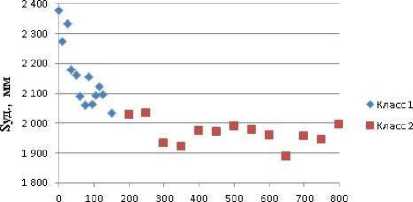

Экспериментальные данные по влиянию давления на изменение глинистых фракций Ф<о,1 и Фо, 1-о,2 приведены на рис. 1. Из приведенных рисунков видно, что при росте давления до Р=150 МПа происходит и рост содержания фракций Ф<о,1 и Фо, i-o,2, а при давлениях Р=200-800 МПа содержание этих фракций остается практически неизменным.

Рис.1. Влияние давления на изменение содержания глинистых фракиий Ф<0,1 (а) и Ф 0,1-0,2 (б)

Таким образом, выделяются два класса, в которых изменения содержания фракций различны от давления, т. е. различны процессы формирования фракций меньше 0,2 мкм. Класс 1 - это давления активации бентонитовой глины Р = 0-150 МПа, класс 2 - Р = 200-800 МПа, что согласуется с данными В.В. Середина и др. (2018).

Увеличение содержания фракций в классе 1 значит, что при сжатии происходит дробление частиц, в классе 2 эти процессы затухают.

Рассчитаны математические модели, позволяющие прогнозировать содержание фракций в зависимости от давления активации глины. Для фракции Ф<о,1 мкм они имеют следующий вид: класс 1: Ф<о,1 = 0,1299 + 0,0014Р; г = 0,8537; класс 2: Фол = 0,4042 -5,6044Е-5Р; г = -0,2890.

Наличие незначимой статистической связи (г = -0,2890< гт = 0,63) между Фод и давлением Р в классе 2 свидетельствует о том, что использовать эту математическую модель в практике достаточно сложно.

Для фракции Фо, ьо,2 мкм модели имеют следующий вид: класс 1: Фо.1-0,2 = 0,1183 + 0,0028Р; г = 0,9668; класс 2: Фо,1-0.2 = 0,6182 + 6,5934Е-6Р; г = 0,0256;

Наличие незначимой статистической связи (г = -0,0256< гт = 0,63) между Фо.1-0,2 и давлением Р в классе 2 свидетельствует о том, что использовать эту математическую модель в практике достаточно сложно.

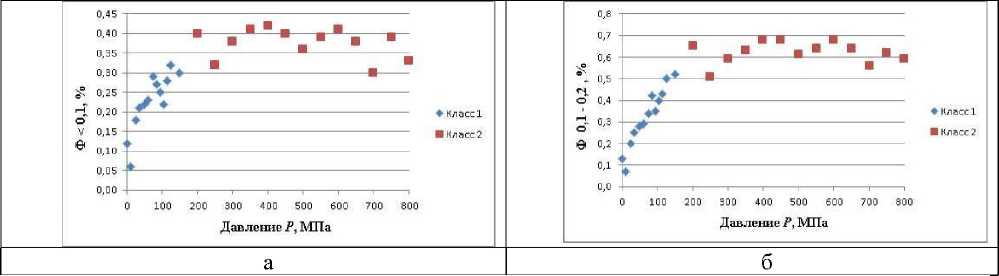

Закономерности изменения содержания глинистых фракций Фо.2-0,5; Фод-го; Ф1-2; Ф2-5 мкм от давления приведены на рис 2.

Исходя из полученной закономерности можно предположить, что с ростом давления происходит общая тенденция к снижению содержания исследуемых фракций в бенто нитовой глине. Отсюда обработка глины давлением провоцирует процесс агрегации частиц, итогом которой является уменьшение содержания глинистых фракций.

Физико-химическая природа взаимодействия частиц между собой обусловливает процесс агрегации. По данным В.Н. Осипова, В.Н. Соколова (2013), образование структурных связей и взаимодействие частиц идут по контактам. Выделяются три типа контактов: коагуляционный, переходный (точечный) и фазовый (Ребиндер. 1966).

Для коагуляционных контактов присуще наличие вокруг частиц гидратной пленки. Это формирует баланс сил (в основном ван-дер-ваальсовых) отталкивания и притяжения, что определяет интенсивность процесса агрегации. Гидратная пленка разрушается с увеличением нагрузки на грунт в отдельных точках, так образуются переходные контакты электростатической и химической природы. С еще большим увеличением давления частицы срастаются между собой за счет химических связей и формируются фазовые контакты (Осипов, Соколов, 1985).

Процессы агрегации глинистой фракции протекают следующим образом: при отсутствии давления (Р = 0 МПа) частицы связаны между собой через катионы диффузных слоев воды молекулярными связями (коагуляционные контакты).

С увеличением давления до Р = 150 МПа на поверхности частиц частично прорываются диффузные слои и частицы между собой контактируют точечно (переходные контакты), с сохранением когуляционных контактов. При достижении давления вплоть до Р = 800 МПа процесс агрегации теряет силу и начинает происходить частичное разрушение химических связей между частицами из-за

Ф2-5 (г), мкм

расклинивающего давления пленки связанной воды, т.е. наступает диспергация. Так происходит снижение точечных контактов (электростатических и химических связей) и возрастание более слабых коагуляционных (молекулярных связей) контактов. Затем вновь возобновляются процессы агрегации, которые сменяются процессами дисперга-ции. При этом общее содержание глинистой фракции изменяется незначительно.

Рассчитаны математические модели, позволяющие прогнозировать содержания фракций в зависимости от давления активации глины. Для фракции Фо,2-0,5 мкм они имеют следующий вид: класс 1: Фо.2-0,5 = 1,1233 - 0,0026Р; г = -0,7255; класс 2: Ф 0,2-о,5= 0,4346 - 0,0003Р; г = -0,4295. Для фракции Фо,5-1 мкм они имеют следующий вид: класс 1: Фо.5-1 = 6,8468 - 0,0223Р; г = -0,8752; класс 2: Фо,5-1 = 3,4865 - 0,0019Р; г = -0,6682. Для фракции Фь2 мкм они имеют следующий вид: класс 1: Ф1-2 = 15,8377 - 0,0285Р; г = -0,9648; класс 2: Ф 1-2 = 10,3036 - 0,0034Р; г = -0,7711. Для фракции Ф2-5 мкм: класс 1: Ф2-5 = 31,0899 - 0,0287Р; г = -0,8824; класс 2: Ф2-5 = 27,4065 - 0,0043Р; г = -0,7129.

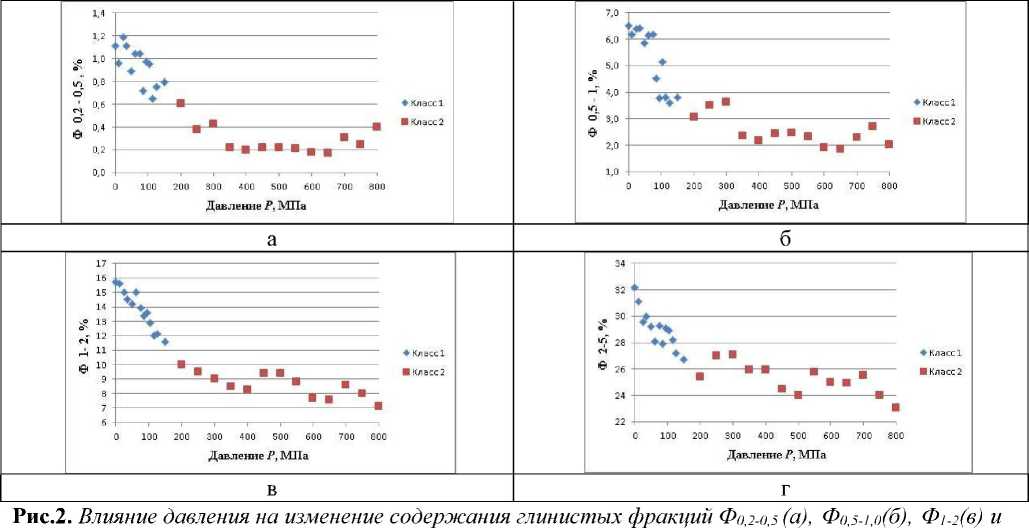

На рис. 3 приведены данные об изменении содержания глинистых фракций Ф5-50 и Ф50-200 от давления. Из рисунка видно, что с ростом давления содержание фракции Ф5-50 возрастает. Пополнение этой фракции про исходит, вероятно, за счет агрегации фракций Фо.2-5, а также диспергации Ф50-200.

Механизм формирования фракции Ф5-50 следующий: с ростом давления до Р = 150 МПа возрастает число прорывов адсорбированных пленок воды (диффузные слои) на поверхности частиц. Это приводит к увеличению переходных контактов и уменьшению коагуляционных контактов. Химический тип связи между частицами начинает превалировать над молекулярным. При дальнейшем росте давления Р = 150 -800 МПа число переходных контактов возрастает и начинают появляться фазовые контакты, т. е. роль химических связей между частицами превалирует.

Рассчитаны математические модели, позволяющие прогнозировать содержания фракций в зависимости от давления активации глины. Для фракции Ф5-50 мкм они имеют следующий вид: класс 1: Ф 5-50 = 44,3 3 99 + 0,0808Р; г = 0,9693; класс 2: Ф 5-50 = 57,2963 + 0,0097Р; г = 0,8763. Для фракции Ф50-200 мкм: класс 1: Ф50-200 = 0,5126 -0,0028Р; г = -0,6315; класс 2: Ф50-200 = 0,1259 + 0Д001Р; г = 0,3480.

Изменение удельной поверхности глин

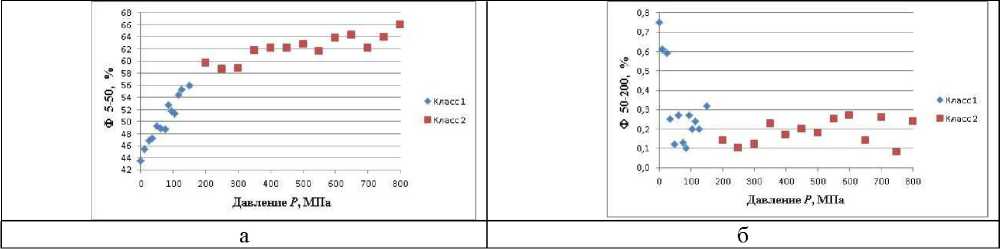

Зависимость изменения площади удельной поверхности приведена на рис. 4. Расчет

Рис.З. Влияние давления на изменения содержания глинистых фракций Ф5-50 (а), Фуо-зоЦб)

площади частиц проводился на 1 мм3 глины. Так, площадь удельной поверхности частиц (Syd) снижается с ростом давления Р. Кроме того, в классе 1 (при давлениях Р до 150 МПа) скорость уменьшения Syd наибольшая. При более высоких давлениях Р изменение показателя не так значительно.

Для количественной оценки взаимосвязей между Р и Syd были выполнены регрессионный и корреляционный анализы. Уравнения имеют следующий вид: класс 1: 8уд= 2296.4196 - 1,9575Р; г = -0,8380; класс 2: 8уд= 2004,3297 - 0,0753Р; г = -0,3576.

Таким образом, при обработке бентонитовой глины давлением в ней протекают процессы агрегации и диспергации. При этом процессы агрегации превалируют над процессами диспергации, что реализуется в укрупнении частиц и, как следствие, в уменьшении удельной поверхности глины.

Рис.4. Изменение удельной площади бентонитовой глины от давлений

Заключение

По результатам эксперимента с ростом давления наблюдается тенденция к снижению содержания глинистой и увеличению пылеватой фракций и, в конечном итоге, уменьшению площади удельной поверхности частиц исследуемой глины. Это обусловлено процессами диспергации и агрегации. В процессе агрегации энергетический потенциал и высокое давление формируют коагуляционные, переходные и фазовые контакты между частицами. Расклинивающее давление пленки связанной воды и дробление служат главенствующими факторами в процессе диспергации. Более интенсивно процессы формирования фракционного состава глин протекают в диапазоне давлений до 150 МПа. Разработанные математические модели позволяют прогнозировать площадь активной поверхности частиц глин в зависимости от давления.

Список литературы Закономерности изменения гранулометрического состава бентонитовой глины Зырянского месторождения, активированной давлением

- Бондарик Г.К., Царева А.М., Пономарев В.В. Текстура и деформация глинистых пород. М.: Недра, 1975. 168 с.

- Гойло Е.А. Кристаллохимия трансформаций слоистых силикатов: дис..д.г.-м.н. СПб., 1997. 70с.

- Куксенко В.С., Махмудов Х.В., Мансуров В.А., Султанов У., Рустамова М.З. Структурные изменения при деформации природных гетерогенных материалов // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. Новосибирск, 2009. № 4. С. 55 - 59.

- Лебедев И.П. Реконструкция минерального состава раннепротерозойских глин Воронцовской серии ВКМ // Глины и глинистые минералы: тез. докл. Междунар. науч конф. / Воронеж. гос. ун-т, Моск. гос. ун-т, Геол. ин-т РАН, Воронеж. рудоуправление. Воронеж, 2004. С. 83-85.

- Лучицкий И.В., Громин В.И., Ушаков Г.Д. Эксперименты по деформации горных пород в обстановке высокий давлений и температур. Новосибирск: Наука, Сибирское отд., 1967.