Закономерности пространственного распределения минеральных компонентов комплекса агросерых почв Владимирского ополья

Автор: Чижикова Н.П., Карпова Д.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 70, 2012 года.

Бесплатный доступ

Установлены закономерности распределения фракций

Агросерые почвы, минералогия, структура почвенного покрова, ополье

Короткий адрес: https://sciup.org/14313565

IDR: 14313565 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Закономерности пространственного распределения минеральных компонентов комплекса агросерых почв Владимирского ополья

В последнее время при изучении свойств и функционировании почв Владимирского ополья повсеместно отмечалось влияние 68

комплексности почвенного покрова на параметры плодородия (Шеин и др., 2001, 2002; Архангельская и др., 2007, 2008; Егорова, 2004; Умарова, 2008; Карпова, 2009). Почвенный покров этой типичной для Владимирского ополья территории представлен комбинацией агросерых почв со вторым гумусовым горизонтом (ВГГ) разной степени оподзоленности микропонижений и агросерых типичных и остаточно-карбонатных на микроповышениях (Шеин и др., 2001). Детальные пространственные морфометрические педо-генетические исследования позволили выявить высокую вариабельность физических свойств по генетическим горизонтам как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Достоверные различия были установлены между горизонтами Ah(BEE) и Вса, «именно эти горизонты, их расположение и мощность определяют функционирование представленного в траншее комплекса почв» (Шеин и др., 2002). Этот вывод коллектива авторов хорошо раскрывается при изучении минеральной части почв, которая обусловливает их основные физические свойства.

До настоящего времени существуют единичные работы, в которых раскрыты закономерности пространственного распределения глинистых минералов почв (Чижикова 1992, 2000, 2003, 2010).

Целью настоящей работы является анализ пространственного распределения таких фундаментальных характеристик почв, как содержание тонкодисперсных фракций (менее 1, 1-5, 5-10 и более 10 мкм) и их минералогический состав.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на опытном поле Владимирского ВНИИСХ, расположенном в 3,5 км к юго-западу от с. Ивановское в окрестностях г. Суздаль, в траншее (Т1), подготовленной для участников III съезда Докучаевского общества почвоведов в 2000 г. Она расположена в плакорных, хорошо дренируемых условиях (недалеко от оврага под названием Мжара), длиной около 22 м и глубиной более 2 м, с юга на север в южной наиболее высокой части территории. Расположение траншеи в рельефе, а также зарисовка почвенных горизонтов, их мощности и конфигурации нами заимствованы из «Путеводителя научных полевых экскурсий III съезда Докучаевского общества почвоведов».

Методом Н.И. Горбунова из образцов почв, отобранных в пяти профилях траншеи, охвативших основные почвенные разности, были выделены фракции ила, тонкой и средней пыли и остатка. Минералогический состав определяли рентген-дифракто-метрическим методом на универсальном рентген-дифрактометре (XZG-4A фирмы Карл Цейс Иена Германия)

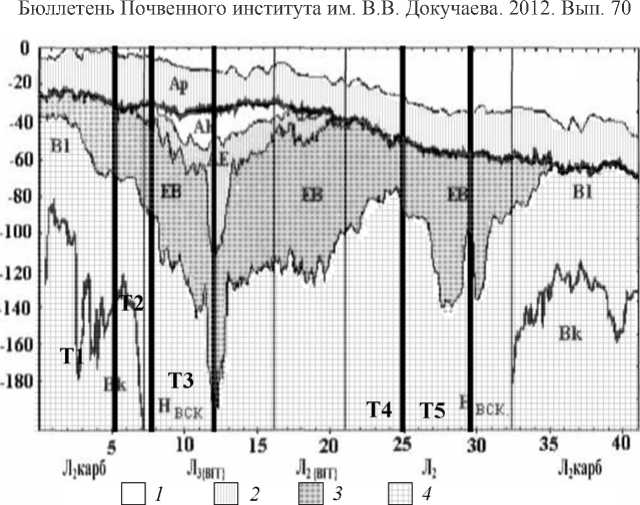

Количественное содержание и распределение по профилям почв фракции < 1, 1–5, 5–10 мкм, выделенных методом Н.И. Горбунова, согласуются с характером распределения и величинами гранулометрических фракций агросерых почв данной траншеи, определенных методом Качинского («Путеводитель научных полевых экскурсий», 2000). По этим данным во всех горизонтах преобладающей является крупнопылеватая фракция. Содержание песчаных фракций незначительно. Почва характеризуется среднесуглинистым иловато-крупнопылеватым составом верхней части профиля и легкоглинистым иловато-крупнопылеватым – нижней. Текстурная дифференциация обусловлена распределением илистой фракции. Содержание этой фракции в пахотных горизонтах варьирует в зависимости от припашки различных горизонтов. В пахотном горизонте остаточно карбонатной агросерой почвы количество фракции менее 1 мкм намного выше (20–23%), чем в пахотном горизонте над вторым гумусовым горизонтам, где количество ила составляет всего 15–16% (табл. 1, рисунок).

В оподзоленных горизонтах и ВГГ количество фракции менее 1 мкм резко сокрощается до 10%. Ниже по профилю, начиная с глубины 40–50 см отмечается увеличение ее содержания до 31%, которое снижается до 22,8 на глубине 80–90 см. Дифференциации в распределении фракции <1 мкм в профилях агросерых остаточно карбонатных почв не наблюдается. На рисунке представлена схема распределения илистой фракции в пределах траншеи.

Фракция менее 1 мкм, выделенная из образца покровного лёссовидного суглинка, являющегося породой состоит из минералов, типичных для данного типа отложений (Градусов, Чижикова, 1972; Градусов 1976; Чижикова, 1991). Основными компонентами фракции, выделенной из породы, являются сложные неупорядоченные смешанослойные образования, среди которых доминирует слюда-смектиты с высоким содержанием смектитовых пакетов. В подчиненном количестве присутствуют слюда-смектиты с низким содержанием смектитовых пакетов. Следующим компонентом

Таблица 1. Содержание гранулометрических фракций в агросерой тяже- лосуглинистой почве, %

|

Глубина, см |

Размер фракции, мкм |

|||

|

<1 \ |

1–5 \ |

5–10 |

>10 |

|

|

Агросерая остаточно-карбонатная почва, точка 1 (Т1) |

||||

|

0–33 |

20,0 |

10,0 |

09,6 |

59,8 |

|

36–50 |

32,7 |

08,0 |

07,5 |

50,8 |

|

80–90 |

30,4 |

10,1 |

06,5 |

50,0 |

|

Агротемносерая почва со ВГГ, точка 2 (Т2) |

||||

|

0–22 |

16,0 |

014,00 |

11,1 |

58,9 |

|

22–33 |

17,8 |

09,8 |

11,2 |

60,6 |

|

33–50 |

17,8 |

10,9 |

09,5 |

61,5 |

|

50–70 |

23,6 |

08,1 |

07,5 |

61,2 |

|

Агротемносерая почва со ВГГ, точка 3 (Т3) |

||||

|

0–10 |

16,5 |

07,7 |

10,1 |

71,0 |

|

10–20 |

15,5 |

10,0 |

07,1 |

65,0 |

|

30–40 |

10,0 |

08,8 |

06,1 |

74,3 |

|

40–50 |

31,0 |

09,5 |

07,1 |

52,0 |

|

50–60 |

31,5 |

09,0 |

06,3 |

53,1 |

|

80–90 |

22,8 |

12,9 |

06,5 |

58,0 |

|

100–110 |

29,3 |

11,6 |

04,8 |

54,9 |

|

200–210 |

29,1 |

14,0 |

06,0 |

52,0 |

|

Агросерая тяжелосуглинистая почва, точка 4 (Т4) |

||||

|

0–19 |

22,4 |

07,8 |

09,2 |

60,5 |

|

33–40 |

24,7 |

10,6 |

09,2 |

55,8 |

|

50–60 |

27,0 |

09,4 |

08,2 |

54,6 |

|

Агросерая тяжелосуглинистая остаточно-карбонатная почва, |

||||

|

точка 5 (Т5) |

||||

|

5–12 |

23,3 |

11,7 |

5,8 |

59,2 |

|

21–31 |

24,6 |

11,3 |

7,0 |

57,0 |

|

33–37 |

25,4 |

12,2 |

6,8 |

55,0 |

|

35–43 |

27,5 |

10,4 |

8,7 |

53,3 |

|

49–53 |

22,8 |

11,7 |

8,5 |

57,0 |

|

53–57 |

25,9 |

09,1 |

6,7 |

58,3 |

|

60–80 |

29,9 |

08,1 |

5,6 |

57,0 |

|

50–100 |

28,5 |

08,8 |

4,8 |

57,8 |

|

120–140 |

31,5 |

09,3 |

6,2 |

53,0 |

|

190–200 |

31,0 |

14,0 |

8,1 |

47,0 |

Схема пространственного распределения фракции менее 1 мкм (7 - 10-15%; 2 - 15-20%; 3 - 20-30%; 4 - 30% и более) в сопряжении почв в пла-корных условиях. Условные обозначения: морфологическое строение траншеи: Н век - глубина вскипания; горизонты: Ар - пахотный, Ah -гумусовый, АЕ - гумусово-элювиальный, Ah+AE - второй гумусовый, ЕВ - переходный, В1 - иллювиальный, Вк - карбонатный; почвы: Л2 карб - агросерая остаточно-карбонатная, Лз{вгг} - агротемно-серая со ВЕГ, Л2{вгг} - агросерая со ВЕГ, Л2- агросерая.

являются гидрослюды, представляющие смесь диоктаэдрических и триоктаэдрических разностей, соотношение которых несколько меняется по профилю почв. Смектитовая фаза и гидрослюды вместе составляют 85-90% от суммы компонент ила. Количество каолинита и хлорита обычно колеблется в пределах 7-13 %. Каолинит несовершенный, хлорит обычно магнезиально-железистый. Отмечается наличие тонкодисперсного кварца, реже полевых шпатов.

При формировании профиля почвы происходит перераспределение указанных выше минералов, поведение которых обусловлено типом почвообразования. Для агросерых тяжелосуглинистых почв характерна текстурная дифференциация профиля. Основным

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2012. Вып. 70 носителем этой дифференциации является илистая фракция, а в ее составе набухающая фаза.

В илистой фракции доминирует (в образцах с глубины 10-20, 30-40 см находится в равных соотношениях с гидрослюдой) смектитовая фаза. Характер ее распределения по профилю элювиальный, что особенно четко прослеживается при пересчете этой фазы на образец почвы в целом. В верхней части профиля с 10 до 40 см отмечается наименьшее количество этого минерала 43,2-44,0%, что составляет при пересчете на образец почвы в целом 4,3-6,8%. В переходном и далее в иллювиальных горизонтах этот показатель увеличивается на 10-20%. При пересчете на почву в целом эти значения составляют 15-17%, т.е. в 2-3 раза выше, чем в элювиальной части профиля. Илистая фракция лёссовидного суглинка содержит 72% смектитовой фазы, т.е. 14% на образец породы в целом.

Минералы верхней, переработанной почвообразованием части профиля, существенно отличаются по ряду кристаллохимических характеристик от таковых лёссовидных суглинков. Набухающая фаза илистой фракции верхних горизонтов отличается значительной разупорядоченностью структуры, а именно, отражение 001 этого образования ложится на первичный пучок, образуя постепенный спад интенсивности этого рефлекса. Только в илистой фракции образца с глубины 40-50 см 1,7 нм фаза имеет самостоятельную обособившуюся вершину рефлекса. Элювиальная часть профиля выделяется также минимальными значениями сумм интенсивностей рефлексов минералов (табл. 2) в основном за счет резкого падения интенсивностей рефлекса 001 набухающей фазы. Особо выделяется морфология рефлекса смектитовой фазы образца с глубины 30-40 см: рефлекс наименьшей интенсивности, ост-ровершинен, четко отделяются два асимметричных образования в областях 2,2-2,4 нм и 1,2 нм. Последние принадлежат к слюда-смектитам с тенденцией к упорядоченному чередованию пакетов типа ректорита.

Поведение гидрослюдистого минерала сводится к постепенному снижению его содержания вниз по профилю с 44,2 до 19,8% в лёссовидном суглинке. Из приведенного в табл. 3, 4 материала

Таблица 2. Соотношение основных минеральных фаз фракций менее 1 мкм, выделенных из агросерой тяжелосуглинистой почвы

|

Глубина, см |

Фракция менее 1 мкм |

Во фракции менее 1 мкм |

В почве в целом |

||||

|

каолинит + хлорит |

гидрослюда |

смек тит |

каолинит + хлорит |

гидрослюда |

смектит |

||

|

0-10 |

16,5 |

8,9 |

36,1 |

54,8 |

1,5 |

4,3 |

10,7 |

|

10-20 |

15,5 |

11,8 |

44,2 |

44.0 |

1,8 |

6,9 |

6,8 |

|

30-40 |

10,0 |

12,8 |

44,0 |

43,2 |

1,2 |

4,4 |

4,3 |

|

40-50 |

31,0 |

7,8 |

38,2 |

54,6 |

2,4 |

11,8 |

16,9 |

|

50-60 |

31,5 |

8,0 |

43,8 |

48,3 |

2,5 |

13,8 |

15,2 |

|

80-90 |

22,8 |

7,3 |

26,7 |

66,0 |

1,6 |

5,0 |

15,0 |

|

100-110 |

29,3 |

8,8 |

34,2 |

57,2 |

2,6 |

9,9 |

16,7 |

|

200-210 |

29,1 |

8,1 |

19,8 |

72,1 |

2,3 |

5,8 |

21,0 |

Таблица 3. Соотношение интенсивностей рефлексов минералов фракции менее 1 мкм, выделенной из агросерой тяжелосуглинистой почвы, %

Поведение минералов, дающих сумму каолинита и хлорита (табл. 1) свидетельствует об относительном равномерном их распределении. Небольшое увеличение их содержания отмечается в

Таблица 4. Некоторые кристаллохимические показатели минералов и интенсивности их рефлексов фракций менее 1 мкм агросерой тяжелосуглинистой почвы со вторым гумусовым горизонтом

Таким образом, минералогический состав профиля агросерой почвы существенным образом трансформируется под влиянием почвообразования. Происходит активный вынос слоистых силикатов из верхней части профиля в основном набухающей фазы, несколько в меньшей мере гидрослюд. Основным процессом передвижения материала и дифференциации профиля является лёсси-важ, менее активно протекает процесс оподзоливания, который наиболее четко фиксируется на глубине 30-40 см. Этот процесс привел к изменению структурного и кристаллохимического состояния минералов, в первую очередь смектитовой фазы, а также к относительному увеличению каолинита и тонкодисперсного кварца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

1 . Исследование закономерностей распределения гранулометрических фракций и их минералогического состава почв наиболее типичного участка Владимирского ополья позволило установить:

-

- характер вертикального распределения илистой фракции изменяется от тектурно-дифференцированного до равномерного. Первый характерен для типичных агросерых почв. Особенно резкая дифференциация наблюдается для почв разной степени оподзоливания и почв со вторым гумусовым горизонтом. Равномерное

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2012. Вып. 70 распределение илистой фракции наблюдается для серых почв ос-таточно-карбонатных.

-

- горизонтальное распределение илистых фракций обусловлено структурой почвенного покрова; при припахивании элювиальной части профиля, в том числе и со ВГГ снижается количество илистой фракции. При запахивании агросерых почв остаточно- карбонатных - пахотный горизонт обогащается илистой фракцией.

-

- происходит дифференциация минералогического состава почв в основном за счет перераспределения смектитовой фазы, в меньшей мере - гидрослюдистой. Элювиальная часть профиля обеднена смектитом, здесь относительно увеличивается количество каолинита, тонкодисперсного кварца.

-

- изменение минералогических показателей сказывается на пространственной неоднородности ряда физико-химических и физических свойств почв.

REGULARITIES IN SPATIAL DISTRIBUTION OF

Список литературы Закономерности пространственного распределения минеральных компонентов комплекса агросерых почв Владимирского ополья

- Архангельская Т.А. Закономерности пространственного распределения температуры почв в комплексном почвенном покрове. Автореф. дис.. д.б.н. М., 2008. 50 с.

- Архангельская Т.А., Бутылкина М.А., Мазиров М.А., Прохоров М.В. Свойства и функционирование пахотных почв палеокриогенного комплекса Владимирского ополья//Почвоведение 2007. № 3. С. 261-271.

- Градусов Б.П. Смешанослойные минералы в почвах М.: Наука, 1976. 128 с.

- Градусов Б.П., Чижикова Н.П. Глинистые минералы лёссов//Докл. АН СССР. 1976. Т. 229. № 6. С. 1433-1436.

- Егорова О.Н. Пространственное варьирование величины РН. в серых лесных почвах Владимирского ополья. Автореф. дис. на.. к.б.н. М., 2004. 24 с.

- Карпова Д.В. Оценка агроэкологического состояния серых лесных почв Владимирского ополья. Автореф. дис.. д.б.н. М., 2009. 54 с.

- Путеводитель научных полевых экскурсий III Съезда почвоведов ДОП. Суздаль-М., 2000. С. 118.

- Умарова А.Б. Преимущественные потоки влаги в почвах, закономерности формирования и значение в функционировании почв. Автореф. дис.. д.б.н. М., 2008. 50 с.

- Чижикова Н.П. Преобразование минералогического состава почв в процессе агрогенеза. Автореф. дис.. д.с.-х.н. М., 1992. с 48.

- Чижикова Н.П. Связь пространственного распределения минералогического состава почв со структурой почвенного покрова//Современные проблемы почвоведения. М.: Почв. ин-т им В.В. Докучаева, 2000. С. 182-196.

- Чижикова Н.П. Роль минералогического состава в разнообразии почв//Мат-лы по изучению русских почв. Вып. 31. Спб., 2003. С. 91-99.

- Чижикова Н.П., Сорокина Н.П., Хитров Н.Б. Самсонова А.А. Глинистые минералы в денудационно-аккумулятивной почвенной комбинации//Почвоведение. 2010. №1. С. 97-108.

- Шейн Е.В., Иванов А.Л., Бутылкина М.А, Мазиров М.А. Пространственно-временная изменчивость агрономических свойств комплекса серых лесных почв в условиях интенсивного сельскохозяйственного использования//Почвоведение. 2001. №5. С. 578-585.

- Шеин Е.В., Кириченко А.В., Бутылкина М.А., Буева Ю.И. Закономерности распределения почвенно генетических и физических свойств комплекса серых лесных почв Владимирского ополья.//Вестник Моск. ун-та. 2002. Сер. 17, почвоведение. № 14. С. 17-24.