Закономерности влияния густоты посева озимой пшеницы на ее урожайность

Автор: Чаплыгин М.Е., Жалнин Э.В., Шибряева Л.С., Подзоров А.В.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Технологии, машины и оборудование

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье рассматриваются морфологические особенности почвы и сортовые особенности зерна как главные факторы, от которых зависит динамика прорастания озимой пшеницы от проростков до созревания зерна. Цель статьи. Установление основных закономерностей развития растений в зависимости от внутренних и внешних факторов, влияющих на урожайность озимой пшеницы.

Озимая пшеница, норма высева, корневая система озимой пшеницы, факторы урожайности пшеницы

Короткий адрес: https://sciup.org/147242364

IDR: 147242364 | УДК: 633.11.324:631.53.04:631.559 | DOI: 10.15507/2658-4123.033.202304.490-507

Текст научной статьи Закономерности влияния густоты посева озимой пшеницы на ее урожайность

Важнейшей стратегической задачей в области агропромышленного комплекса является поиск новых инновационных технологий, направленных на улучшение качества выращиваемых культур и повышение урожайности. Эта задача требует использования научных подходов для разработки новых методов улучшения условий развития растений [1–4]. В настоящее время основным резервом, позволяющим решить проблему повышения урожайности сельскохозяйственных культур, является использование адаптивных агротехнологий, обеспечивающих взаимосвязанное решение следующих вопросов: размещение посевов1 [4], использование высокопродуктивных районированных сортов [3], своевременное и качественное внедрение всех технологических приемов, основанных на комплексной механизации производства и рациональной организации труда [4; 5].

Обзор литературы

Предпосылки для использования принятой технологии появились в результате исследований, проведенных в последние годы [3; 6]. За это время сорта, их урожайность и даже климатические условия значительно изменились как в Российской Федерации, так и за границей [7–9]. Прежде всего, были получены достоверные результаты, свидетельствующие о возможности изменения нормы высева зерновых культур без ущерба для урожайности [10–14]. Было продемонстрировано, что разумное и рациональное снижение нормы высева семян может повысить эффективность возделывания сельскохозяйственных культур благодаря снижению затрат на посадочный материал и ряду факторов, способствующих повышению урожайности. Например, за счет увеличения размеров корневой системы, уменьшения полегания растений, улучшения фитосанитарного состояния сельскохозяйственных культур и т. д. [10–14]. Результаты исследований по возделыванию зерновых культур, проведенных во многих странах Западной Европы, в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Бурятии, Российской Федерации подтверждают, что важной проблемой является определение взаимосвязи между урожайностью и технологией высадки семян в почву [10–12]. Важным вопросом является взаимосвязь между технологическими приемами посадки культур и их сортовыми качествами. На первое место выдвигается вопрос индивидуальной продуктивности каждого растения в зависимости от вида, сорта, нормы высева, при этом рассматривается критическое расстояние между растениями в ряду в зависимости от состояния почвы [10–14]. Однако для научного подхода к внедрению технологии, определяющей возможность повышения урожайности сельскохозяйственных культур, основанной на варьировании нормы высева, требуется установить факторы роста, заложенные в сортовых особенностях и в строении растения [14–15].

Материалы и методы

Эксперименты проводились на производственных посевных площадях СевероКавказского округа на посевах озимой пшеницы сорта РС-1 «Таня».

На поле после уборки предшественника кукурузы на зерно площадью 70 га была подготовлена почва для посева озимой пшеницы по следующей технологии:

– дискование в два прохода агрегата МТЗ-1523 + БДМ-4х2 «Кортес 4»;

– внесение основного удобрения Аммофос 150 кг/га МТЗ-82 + ZA-M-900;

– закрытие удобрений МТЗ-1221 + БДТМ-3П-3А;

– предпосевная обработка почвы МТЗ-1221 + КП-8;

– посев МТЗ-82 + СЗТ – 5,4 и МТЗ-82 + С-6ПМ («быстрица»);

– прикатывание посевов МТЗ-82 + 3ККШ-6.

Агрохимический анализ обеспеченности почвы опытных участков элементами питания проведен согласно методике, изложенной в «Общесоюзной инструкции по крупномасштабным почвенным и агрохимическим исследованиям». Каждый смешанный образец составлен из 20 индивидуальных проб, отобранных буром с 10 га участка прямым маршрутным способом на глубину пахотного слоя (0–30 см). Анализы почвенных проб выполнены следующими методами:

– гумус ‒ по методу Тюрина, по ГОСТ 26213;

– подвижный фосфор и обменный калий ‒ по методу Мачигина согласно ГОСТ 26205;

– нитрификационная способность почв ‒ по методу Кравкова согласно ГОСТ 26951;

– кислотность почвы pH (KH1) согласно ГОСТ 26483;

– подвижная сера по методу ЦИНАО согласно ГОСТ 26490;

– подвижный марганец, цинк, кобальт и медь ‒ согласно ГОСТ Р 50685, ГОСТ Р 50686, ГОСТ Р 50683;

– тяжелые металлы ‒ в соответствии с рассмотренным методом2;

– остаточные количества пестицидов – по методу, описанному в работе М. А. Клисенко3.

Агрохимическую характеристику почв опытного поля проводили по следующим показателям: содержание гумуса, нитрифицирующая способность почв, подвижные формы фосфора, калия, микроэлементов, тяжелых металлов и реакция почвенного раствора (табл. 1).

Результаты исследования

С целью анализа внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на урожайность, использовали посадки с различной густотой посева озимой пшеницы. Для этого на поле площадью 40 га был проведен посев озимой пшеницы сорта

^ ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ Том 33, № 4. 2023 РС-1 «Таня» с нормой высева 6,5 млн шт/га, на другом участке площадью 30 га был проведен посев с уменьшенной нормой высева 2,6 млн шт/га.

Влияние разной нормы высева было исследовано в условиях подготовки агрохимических характеристик оптимальных для роста растений почв.

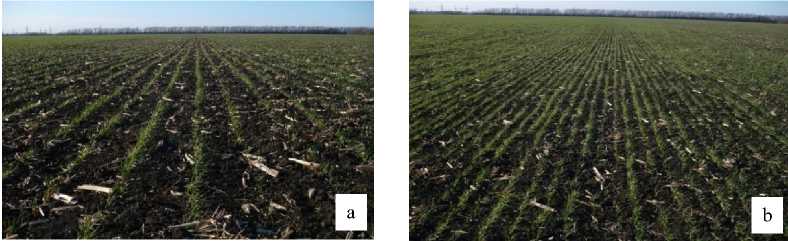

Агрохимическую характеристику почв опытного поля проводили по следующим показателям: содержание гумуса, нитрифицирующая способность почв, подвижные формы фосфора и калия, микроэлементы, тяжелые металлы и реакция почвенного раствора (табл. 1). Из агрохимических характеристик почв опытного поля, составленных на основе данных анализа почвы, видно, что почва опытного участка имеет среднее содержание гумуса, повышенную и высокую способность к нитрификации, очень низкое содержание фосфора и большое содержание калия. Реакция почвы рН-нейтральная. Запасы серы, марганца, цинка и меди невелики. Содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимой концентрации (ПДК). Наблюдение за прорастанием растений показало (рис. 1), что начало кущения на участке с нормой высева 2,6 млн шт/га произошло на 2 недели раньше, чем на участке с нормой высева 6,5 млн шт/га.

Р и с. 1. Посевы озимой пшеницы сорта РС-1 «Таня» с нормой высева 2,6 (а) и 6,5 млн шт/га (b)

F i g. 1. Winter wheat crops of the “Tanyaˮ RS-1 variety with the seeding rate 2.6 (a) and 6.5 million units/ha (b)

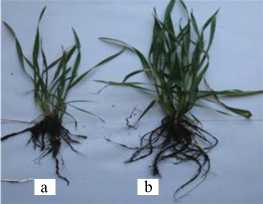

Корневая система озимой пшеницы была волокнистой и при норме высева 2,6 млн шт/га стала более мощной и развитой (рис. 2).

Р и с. 2. Состояние корневой системы растений озимой пшеницы сорта РС-1 «Таня» с нормой высева 2,6 (а) и 6,5 млн шт/га (b)

F i g. 2. The condition of the root system of winter wheat plants of the “Tanyaˮ RS-1 variety with a seeding rate of 2.6 (a) and 6.5 million units/ha (b)

494 Технологии, машины и оборудование

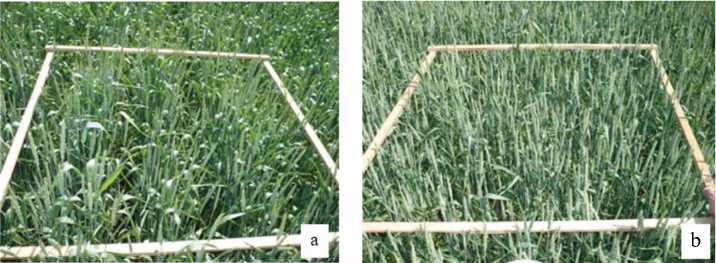

При этом растения имели заметно более толстый стебель и более крупные листья (рис. 3).

Р и с. 3. Состояние корневой системы растений озимой пшеницы сорта РС-1 «Таня» перед фазой зимнего роста с нормой высева 2,6 (а) и 6,5 млн шт/га (b)

F i g. 3. Condition of the root system of winter wheat plants of the “Tanyaˮ RS-1 variety before the winter growth phase with a seeding rate of 2.6 (a) and 6.5 million units/ha (b)

Таким образом, на зиму растения уходят с хорошо развитой корневой системой. В то же время на площади с нормой высева 2,6 млн шт/га всходы пшеницы находились в начале кущения. Растения хорошо перезимовали (рис. 4).

Р и с. 4. Состояние корневой системы растений озимой пшеницы сорта РС-1 «Таня» весной с нормой высева 2,6 (а) и 6,5 млн шт/га (b)

F i g. 4. Condition of the root system of winter wheat plants of the “Tanyaˮ RS-1 variety in spring with a seeding rate of 2.6 (a) and 6.5 million units/ha (b)

В начале марта была проведена первая подкормка аммиачной селитрой из расчета 150 кг/га. Через три недели была проведена вторая подкормка аммиачной селитрой из расчета 100 кг/га. В начале апреля для борьбы с сорняками и болезнями посевы были обработаны препаратами Турбо (0,1 л/га) и Зим-500 (0,6 л/га) соответственно. Также была проведена внекорневая подкормка гуматом калия (0,5 л/га).

Проведенными исследованиями было установлено, что при низких нормах высева озимая пшеница интенсивно кустится. На загущенных посевах в результате недостаточного освещения на заключительных стадиях органогенеза отмирает значительная часть побегов и целых растений, а у тех, которые сохраняются, развитие несколько задерживается (рис. 5).

Р и с. 5. Состояние посевов озимой пшеницы РС-1 «Таня» с нормой высева 2,6 (а) и 6,5 млн шт/га (b)

F i g. 5. Condition of winter wheat crops of the “Tanyaˮ RS-1 variety with a sowing rate of 2.6 (a) and 6.5 million units/ha (b)

Недостаток света является основной причиной низкого коэффициента продуктивного кущения культур с высокой нормой высева. При его отсутствии наблюдается углеводное голодание растений, задерживается образование новых побегов, и в то же время тормозится регенерация узловых корней, от степени развития которых, в свою очередь, зависит энергия кущения. Наблюдениями доказано, что побеги, которые своевременно не образуют корней, рано отмирают. Лабораторные исследования показали, что продуктивными являются те побеги, которые синхронно формируются осенью и не повреждаются зимой.

Всходы, которые появляются позже, представляют собой выжимку, образующую в колосе несколько недоразвитых зерен, либо выжимку, неспособную образовывать колосья. Для нормального роста и развития растениям озимой пшеницы требуется соответствующая зона подкормки, в которой они могут получать достаточное количество влаги и питательных веществ, чтобы реализовать свою потенциальную продуктивность.

Была установлена ведущая роль процесса формирования корневой системы. Там, где норма высева составляла 2,6 млн шт/га, корневая система была более развитой, корни расходились во всех направлениях вниз и обеспечивали достаточное питание растений. При плотности посева 6,5 млн шт/га происходила внутривидовая борьба за водоснабжение, при этом корневая система была менее развитая, корни в основном росли вниз (рис. 6).

Р и с. 6. Корневая система пшеницы РС-1 «Таня», выращенной из посадок с нормой высева 2,6 (а) и 6,5 млн шт/га (b)

F i g. 6. The root system of “Tanyaˮ RS-1 variety, grown from plantings with a seeding rate of 2.6 (a) and 6.5 million units/ha (b)

При более низких нормах высева увеличение урожайности обычно объясняется уменьшением полегания и внутривидовой борьбы между растениями, увеличением размеров корневой системы, полевой всхожести, зимостойкости и выживаемости, улучшением индивидуального развития каждого растения и фитосанитарного состояния посевов. Однако эти концепции основаны на определенных механизмах биологической адаптации пшеницы и факторах, с помощью которых нормы высева могут контролировать развитие растений и, следовательно, их урожайность.

Можно выделить несколько групп биологических факторов, которые связывают рост и развитие растений с плотностью высева их семян.

Очевидно, что в первую очередь это факторы окружающей среды: качество почвы, в которой прорастают семена, содержание минеральных веществ, водный режим, активность фотосинтетического аппарата. Условно эти факторы можно отнести к факторам внешней среды. С другой стороны, это набор биологических адаптаций, присущих семенам сельскохозяйственных культур под влиянием условий развития, которые складываются в эколого-ценотическую стратегию вида, позволяющую ему адаптироваться к этим условиям. Это внутренние факторы, которые обусловлены специфическими характеристиками растения. Среди физиологических процессов, определяющих развитие и выживание растений в любых условиях, стоит отметить поглощение воды и растворимых в ней минералов. Более того, развитие растений в гораздо большей степени зависит от водного обмена растений, наличия воды, которая определяет водный режим растительных клеток и растительных тканей. В свою очередь, доступность воды для растения зависит от интенсивности притока воды из почвы к поверхности корней, способности растения поглощать воду на этой поверхности, передавать воду стеблям и листьям и потреблять ее за счет транспирации листьев. В регуляции внутреннего водного обмена в растениях значительная роль принадлежит их водоудерживающим силам, которые в основном обусловлены содержанием осмотически активных веществ в клетках и способностью коллоидов набухать4.

Внешние факторы. К внешним факторам относятся факторы среды роста. Первым основным фактором, определяющим жизнеспособность растений и связывающим ее с плотностью посева, является почва с ее физико-химическими свойствами, плодородие с показателями емкости (количество минеральных веществ и их фракционный состав), интенсивности (прочность связи веществ с твердой фазой) и кинетики (скорость перехода ионов из твердой фазы в водный раствор). Эти характеристики почвы определяют состояние воды, минеральных солей, ионных соединений в почве и, как следствие, сорбционные свойства корневых систем растений. Поскольку на участке с нормой высева 2,6 млн шт/га начало кущения произошло на 2 недели раньше, чем в случае с нормой высева 6,5 млн шт/га, зимой растения вышли с хорошо развитой корневой системой, более мощными стеблями, чем при плотности высева 6,5 млн шт/га. Эти факты могут быть связаны с улучшенным обеспечением водой редко высаживаемых растений.

Влияние плотности посева на жизнеспособность растений связано с влагоудерживающей способностью клеток, из которых состоят органы растения. В свою очередь, влагоудерживающая способность ячеек связана с содержанием влаги, влагоудерживающей способностью и водопроводностью почвы. Содержание влаги в почве определяется диффузионным потоком, который может создаваться за счет дождевой воды или искусственного орошения. Коэффициент влагопровод-ности почвы является показателем поступления воды в корневую систему растения. Таким образом, если коэффициент диффузии влаги в почве и коэффициент влагопроводности определяют скорость подачи воды к прорастающим семенам, а затем к корням растений, то плотность заделки семян пшеницы в почву определяет количество влаги, которое должно быть передано из почвы каждому отдельному зародышу. Для оценки диффузионных параметров и влагопроводности почвы необходимо подавать такое количество воды, чтобы обеспечить прорастание семян при выбранной плотности высева. Были использованы модели переноса влаги в почве при подпочвенном орошении.

Была использована методика определения капиллярного давления и максимальной молекулярной влагоемкости на основе водно-физических свойств почвы. Методика основана на теоретической модели, связывающей закон движения жидкости в капиллярно-пористых телах и описывающей зависимость, позволяющую определять влагопроводность на основе основной гидрофизической характеристики почвы – ее плотности5 [22].

Для проведения оценок использовалась полуэмпирическая модель [19], которая описывает зависимость коэффициента влагопроводности K(W) от степени влаго-насыщенности почвы степенной функцией c помощью соотношения (1):

K ( W ) = K d

W - W *

n

m - W *

где K ф – коэффициент фильтрации; m – пористость почвы; W * – связанная влага, при которой начинается интенсивный перенос воды в жидкую фазу; n – показатель, зависящий от гигроскопичности.

Учитывая, что при норме высева 6,5 млн шт/га количество продуктивных стеблей составило 550 шт. (0,0575 ед/кг стеблей), в то время как на площади при норме высева 2,6 млн шт/га количество таких стеблей составило 575 шт. (0,183 ед/кг стеблей), начальная влажность на единицу растения при плотной посадке семян до 3 раз меньше, чем при редкой. Однако по мере поглощения корнями растений влаги из почвы водопроницаемость уменьшается. Для установления взаимосвязи между коэффициентом диффузии и влагопроводностью в зависимости от влажности почвы был использован коэффициент Гарднера [20]:

D ( W) = D oexpH ( W - W ,)]. (2)

где в - параметр, характеризующий почву, D o - коэффициент диффузии почвы при начальной влажности W o

С использованием зависимости (2) была проведена оценка влияния плотности посева пшеницы на норму расхода влаги при норме высева 2,6 и 6,5 млн шт/га. Соотношение между значениями D(6,5)/D(2,6), полученными с учетом выросших стеблей, составило ~1,7 раза. Влияние плотности высева семян пшеницы на потенциальный урожай можно оценить по параметрам сорбционных свойств корневых систем пшеницы с помощью соотношения (3) [21]:

Y Ъ = k ( z Q/q^ ^K m K - K 2 , (3)

где Q – фотосинтетически активное излучение; k – коэффициент эффективности поглощения излучения; q – расход энергии на 1 центнер продукта; η – эффективность использования (фотосинтетически активной радиации (ФАР); Km – коэффициент, показывающий долю основных продуктов; K 1 – коэффициент, учитывающий потребление энергии из-за свойств почвы и количества подвижных питательных веществ и воды; K 2 – коэффициент, учитывающий сорбционные свойства корней в течение вегетационного периода.

При норме высева 6,5 млн шт/га Y = 0,0575 ед/кг, при 2,6 млн шт/га Y = 0,183 ед/кг.

Если предположить, что плотность высева не влияет на условия роста семян, а основные параметры соотношения (3) имеют одинаковые значения, за исключением параметров сорбционных свойств корневых систем пшеницы, при норме высева 2,6 и 6,5 млн шт/га, из соотношения (3) мы можем оценить соотношение между коэффициентами K2 (2,6) / К 2(6,5) = ~3,1.

Таким образом, поступление воды в растение является количественной функцией ее содержания в свободной форме в почве, свойств почвы и сорбционных свойств корней.

Скорость поглощения воды и глубина, на которой вода извлекается из почвы, сильно различаются в зависимости от характера корневой системы растения.

Это различие отражает различия в глубине распространения и количестве корней при разной плотности посева. Адекватное водопоглощение связано с образованием довольно широко распространенных корневых систем. Самое быстрое поглощение воды происходит в области корневых волосков. Это подтверждается данными на рисунке 4 и значением отношения K2 (2,6) / К2 (6,5) = 3,1, полученным для посева пшеницы с нормой высева 2,6 и 6,5 млн шт/га. Способность растения образовывать корневые волоски является важной чертой, которая влияет на скорость потребления воды растениями. Плотность посева изменяет форму и параметры корней растений. Разные размеры корней определяют различия в глубине распределения и количестве корней пшеницы. При высокой плотности посева образуются более мелкие корни, погруженные на меньшую глубину, отсюда и более низкое значение K2. На развитие корней значительное влияние оказывала конкуренция между насаждениями. Важно отметить, что для посева озимой пшеницы использовалась технология подготовки почвы, которая обеспечивает высокие показатели диффузии и влагопроводности.

Рост продуктивности растений – это интегральный показатель, характеризующий устойчивость растений ко всем стрессовым воздействиям.

Помимо недостатка воды стресс растений может вызвать засоление почвы. Однако засоление почвы подавляет рост побегов больше, чем корней, в результате чего отношение массы корней к массе побегов увеличивается, а в нашем случае это соотношение не меняется, что указывает на отсутствие засоления почвы как влияющего фактора. Также на отсутствие засоления почвы указывает анализ состава минеральных веществ, внесенных в почву (табл. 1). Тот факт, что технология внесения минеральных веществ была одинаковой для участков с разной нормой

^2^ ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ Том 33, № 4. 2023 высева (табл. 1), позволяет в первом приближении исключить их из основных факторов влияния и рассматривать как фактор, являющийся функцией скорости подачи воды из почвы в почву. Причиной низкого коэффициента продуктивного кущения растений при высокой норме высева может быть недостаток света.

При отсутствии света у растений наблюдается углеводное голодание, задерживается образование новых побегов, и в то же время тормозится регенерация узловых корней, от степени развития которых зависит энергия кущения. Побеги, которые своевременно не образуют своих корней, рано отмирают. К периоду сбора урожая на единицу площади, при разных нормах высева и благоприятных условиях, количество стеблей часто становится одинаковым. Однако в нашем случае количество выросших стеблей на единицу посадочного материала у пшеницы с низкой нормой высева заметно выше.

Внутренние факторы. Наличие водного потока в почве еще не может обеспечить влагой корневую систему и растение в целом без участия внутренних всасывающих сил. Таким образом, наиболее важной является влагопроводность воды, текущей вверх от корня по внутренним капиллярам растения к стеблям и листьям. Всасывающее действие развивающейся корневой системы может обеспечить осмотическое давление в клетках растения. Доминирующую роль в регуляции поглощения играет сопротивление переносу почвенной влаги внутри растения, связанное с осмотическими явлениями и давлением тургора, т. е. явлениями, особенность которых обусловлена клеточной структурой. В этом случае большое значение имеет геном растения. Корневая система озимой пшеницы волокнистая, с большим количеством тонких ветвящихся корней, покрытых тонкими корневыми волосками (рис. 2–5).

В то же время пшеница с нормой высева 2,6 млн шт/га развивает более мощную и крупную корневую систему (рис. 6) и более высокую урожайность (рис. 5). Большее количество вторичных корней обеспечивает значительно большую всасывающую поверхность на единицу объема почвы (рис. 6). Высокая концентрация посадок, например 6,5 млн шт/га, приводит к уменьшению массы корневой системы (рис. 2–4; 6) для каждого растения из-за конкуренции между посадками за площадь орошаемой почвы. Влажность почвы оказывает значительное влияние на продолжительность роста площади листьев.

Фактором, который чаще всего снижает урожайность растений, является недостаточный рост площади листа и его ограниченный размер. Плотность растений оказывает важное влияние. Более загущенные культуры с тем же режимом увлажнения почвы заканчивают рост листвы несколько раньше, особенно в период цветения. В густо растущих насаждениях площадь листьев уменьшается, в то время как в более редких посадках площадь листьев продолжает расти (рис. 6). Плотность посева определяет влагоудерживающую способность клеток, которая зависит от сортовых особенностей. Осмотические факторы относятся к числу морфологических факторов, определяющих влияние плотности посева на урожайность [15].

Характеристики растений, обусловленные водопоглощением, участвующим в засухоустойчивости, включают способность поддерживать гидратацию растений посредством осмотической регуляции, а также накопление определенных специфических защитных веществ, таких как пролин, сахариды и белки из семейства дегидринов, которые поддерживают тургор и более высокое относительное содержание воды в растении и листьях. Важно отметить, что уровень гидратации тканей растений, выращенных на участках с низкой нормой высева (100 кг/га), 500 Технологии, машины и оборудование остается высоким в течение длительного времени. Согласно исследованию [16], различия в плотности посева могут влиять на осмотическую адаптацию и коррелировать с различиями в жизнедеятельности растений пшеницы. Более того, пролин является ключевым осмотически активным веществом, которое может служить индикатором того, что молекула участвует в процессах адаптации. Мы статьи провели исследования по влиянию регулятора роста мелафена на засухоустойчивость пшеницы. В качестве показателя была взята степень накопления свободного пролина. Это вещество обладает защитными свойствами со способностью накапливаться в значительных количествах в растениях при экстремально высоких температурах, сопровождающихся дефицитом воды [17]. Согласно литературным данным, при дефиците воды у ряда растений (пшеницы, ячменя, шпината и др.) концентрация пролина в цитоплазме увеличивается в 100 раз и более [18]. Благодаря своим гидрофильным группам пролин может образовывать агрегаты, которые ведут себя подобно гидрофильным коллоидам. Это объясняет высокую растворимость пролина, а также его способность связываться с поверхностными гидрофильными остатками белков. Следовательно, накопление пролина как осмотически активного органического вещества способствует удержанию воды в клетке. Обработка микроэлементами и регуляторами роста семян, проросших при норме высева 2,6 и 6,5 млн шт/га, показывает, что в первом случае увеличение влагоудерживающей способности растений выше, чем во втором. У них повышено содержание связанной воды и пролина, что способствует устойчивости растений к неблагоприятным факторам [19].

Оценка устойчивости растений с точки зрения изменения урожайности в зависимости от ее продуктивности может быть проведена в полевых испытаниях для определения специфических и неспецифических реакций растений. Обработка семян питательными растворами изменяет величину окислительно-восстановительного потенциала во внутриклеточной и околоклеточной среде, регулируя активность эндогенных биооксидантов, увеличивает скорость осмотического поглощения влаги клетками семенной оболочки, ускоряя набухание, прорастание и полевую всхожесть семян. Ускорение этих процессов обеспечивает прохождение всех этапов онтогенеза в оптимальные сроки, что особенно важно в условиях недостаточного увлажнения при высокой плотности посева.

Обсуждение и заключение

Внешние и внутренние факторы должны рассматриваться одновременно в виде взаимозависимых факторов роста и развития растений. Скорость подачи воды в корневую систему, стебли и листья, масса корней, площадь листьев, урожайность пшеницы зависят от плотности посева. Оценка влияния плотности высева семян пшеницы на урожайность и параметров сорбционных свойств корневых систем пшеницы проведена с использованием уравнения Гарднера. В опытах установлено, что для плотности посева пшеницы при норме высева 2,6 и 6,5 млн шт/га соотношение между значениями коэффициентов диффузии D(6,5)/D(2,6), полученными с учетом выросших стеблей, составило ~1,7 раза. Накопление пролина в клетке как осмотически активного органического вещества способствует удержанию в ней воды. Обработка микроэлементами и регуляторами роста семян, проросших при норме высева 2,6 и 6,5 млн шт/га, приводит к большему росту концентрации пролина в цитоплазме в первом случае, чем во втором. Причиной низкого коэффициента продуктивного кущения посевов с высокой нормой высева в основном может быть недостаток влаги.

Неодинаковая способность к образованию придаточных корней, которая наблюдается в пределах семейства озимой пшеницы, относится к феномену регенерации. Различия в активности корнеобразования обусловлены взаимосвязью между регенеративной активностью (способностью развивать побег) и засухоустойчивостью пшеницы.

Явление регенерации зависит от плотности посева и является универсальным показателем изменений осмотических факторов. Генетические основы адаптации растений проявляются не только в зависимости от климатических условий, но и от условий обработки почвы. Регулярные периоды засухи приводят к различным эволюционным адаптациям. Плотность посева определяет морфологические, физиологические и биохимические характеристики клеточных адаптивных механизмов растений к переносу воды, ее дефициту, который проявляется непосредственно на молекулярном уровне, связанном с прямой защитной реакцией на стресс, вызванный недостатком воды в клетках. У озимой пшеницы следует отметить способность быстро начинать рост и ассимиляцию. В то же время было отмечено заметное изменение продолжительности фенофаз в зависимости от метеорологической ситуации. Структура и динамика развития растений позволяет говорить об изменчивости онтогенетического состава, уровня жизнеспособности и пространственного распределения особи в зависимости от климатических, це-нотических, эдафических факторов окружающей среды, а также биологических свойств самих видов, т. е. генотипов пшеницы.

Важным фактором является структура почвы, которая определяет параметры водопроводности, а вид формирующейся корневой системы определяется скоростью поглощения воды и глубиной, с которой вода извлекается из почвы в расчете на одно растение. К факторам, определяющим влияние плотности посева на урожайность, относятся осмотические параметры мембран в клетках семян.

Список литературы Закономерности влияния густоты посева озимой пшеницы на ее урожайность

- Вишнякова М. А. Генофонд зернобобовых культур и адаптивная селекция как факторы биологизации и экологизации растениеводства (обзор) // Сельскохозяйственная биология. 2008. Т. 43, № 3. С. 3-23. EDN: JSDYRN

- Влияние средств химизации и биологизации на урожайность культур зернопропашного севооборота при разных способах основной обработки почвы / Ш. М. Абасов [и др.] // Плодородие. 2022. № 1. С. 54-57. https://doi.org/10.25680/S19948603.2022.124.14

- Теоретические основы эффективного применения современных ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур / И. Г. Пыхтин [и др.] // Земледелие. 2016. № 6. С. 16-19. EDN: WWRGXT

- Кочетов А. А., Драгавцев В. А., Макарова Г. А. Эколого-генетические основы ускоренной интродукции культурных растений // Сельскохозяйственная биология. 2012. Т. 47, № 1. С. 3-6. https://doi.Org/10.15389/agrobiology.2012.1.3rus

- Ахматова М. Х., Батова З. С., Атмурзаев О. Х. Учет состояния почвенного плодородия и информационное обеспечение в КБР плодородия почв земель сельскохозяйственного назначении // Московский экономический журнал. 2018. № 4. С. 37-45. https://doi.org/10.24411/2413-046Х-2018-14036

- Агрофизические условия плодородия агропочв алтайской лесостепи и модель их эффективного плодородия / Л. М. Татаринцев [и др.] // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2017. № 2(148). С. 22-29. URL: https://clck.ru/36wDJS (дата обращения: 01.07.2023).

- Current Situation and Perspectives of Education for Agricultural Mechanization in the Republic of Buryatia of the Russian Federation / M. Dorzhiev [et al.] // AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America. 2020. Vol. 50, Issue 4. P. 20-24. EDN: UCDDVX

- Current Situation and Perspectives for Soybean Production in Amur Region, Russian Federation / B. Boiarskii [et al.] // AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America. 2020. Vol. 51, Issue 2. P. 33-38. EDN: FCOOED

- Нормы высева семян овса на осушаемых землях / Ю. И. Митрофанов [и др.] // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2018. № 3. С. 56-59. https://doi.org/10.30850/vrsn/2018/3/56-59

- Политыко П. М., Зяблова М. Н., Пасечник Д. В. Урожайность сортов овса при разных технологиях // Вестник РУДН. Серия: Агрономия и животноводство. 2012. № 1. С. 26-31. EDN: OQOCCB

- Методология прогнозирования трансгрессий по хозяйственно ценным признакам растений / Г. А. Макарова [и др.] // Методические рекомендации. СПб., 2009. 54 с. https://doi.org/10.13140/ RG.2.1.4098.1843

- Водный режим и фотосинтетическая способность у генотипов озимой пшеницы в условиях засухи / Ф. И. Г. Гасымова [и др.] // Сельскохозяйственная биология. 2012. Т. 47, № 1. С. 78-82. EDN: PVWOJD

- Дзюбенко Н. И., Абдушаева Я. М. Адаптация американских экотипов onobrychis arenaria (KIT) SER в условиях Новгородской области // Сельскохозяйственная биология. 2012. Т. 47, № 4. C. 106-112. https://doi.org/10.15389/agrobiology.2012.4.106rus

- Дебелый Г. А., Гончаров А. Г., Меднов А. В. Об оценке адаптивной способности и стабильности у яровой вики по высоте растений в одновидовых и смешанных посевах // Сельскохозяйственная биология. 2011. Т. 46, № 2. С. 90-92. EDN: NQYTRP

- Osmotic Adjustment and Activity of Stress-Related Genes in Wheats of Different Origin Exposed to Water Stress / E. Solarova [et al.] // Russian Journal of Plant Physiology. 2016. Vol. 63, Issue 4. P. 532-541. https://doi.org/10.1134/S1021443716030146

- Effect of Drought and Combined Drought and Heat Stress on Polyamine Metabolism in Proline-Over-Producing Tobacco Plants / M. Cvikrova [et al.] // Plant Physiol. Biochem. 2013. Vol. 73, Issue 1. P. 7-15. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2013.08.005

- Alleviation of Osmotic Stress Effects by Exogenous Application of Salicylic or Abscisic Acid on Wheat Seedlings / I. Marcinska [et al.] // International Journal of Molecular Sciences. 2013. Vol. 14, Issue 7. P. 13171-13193. https://doi.org/10.3390/ijms140713171

- Das S. K., Ghosh G. K., Avasthe R. Valorizing Biomass to Engineered Biochar and its Impact on Soil, Plant, Water, and Microbial Dynamics: A review // Biomass Conversion and Biorefinery. 2022. Issue 12. P. 4183-4199. https://doi.org/10.1007/s13399-020-00836-5

- Костин В. И., Исайчев В. А., Решетникова С. Н. Физиологические аспекты применения физических факторов, микроэлементов и регуляторов роста для повышения засухоустойчивости растений //Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2014. № 3(27). С. 58-67. URL: https://rucont.ru/efd/278979 (дата обращения: 01.07.2023).