Залоговые операции, зерновые интервенции в производстве зерна и финансовый механизм их предоставления предприятиям Западной Сибири

Автор: Червонных Михаил Иванович

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Экономические и социально-гуманитарные науки

Статья в выпуске: 4 (12), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены перспективы развития конкурентных преимуществ зернового производства региона на основе государственного регулирования рынка зерна, стимулирования и расширения межхозяйственных связей, разработки конкурентных стратегий.

Зерновое производство, рынок зерна, конкуренция, стратегия

Короткий адрес: https://sciup.org/142198946

IDR: 142198946 | УДК: 631.14:633.1:338.434(571.1)

Текст научной статьи Залоговые операции, зерновые интервенции в производстве зерна и финансовый механизм их предоставления предприятиям Западной Сибири

В сглаживании сезонности реализации зерна важную роль играют залоговые операции, которые обеспечивают равномерное поступление денежных средств производителям зерна и получение большего дохода за счет использования более благоприятной рыночной конъюнктуры, складывающейся в другое время года. Они выгодны и региональным властным структурам Западной Сибири, поскольку появляется возможность использовать это зерно в качестве оборотных фондов для решения вопросов бесперебойного обеспечения потребностей в зерне и пополнения резервного фонда.

Объем зерна, принимаемого в залог, определяется наличием емкостей хранения и финансовыми возможностями залогодержателя. По мере насыщения рынка зерном объемы его залоговых операций регулируются системой квот, обеспечивающих сельхозтоваропроизводителям гарантированный сбыт зерна. Залоговая цена на Алтае, в Омской и Новосибирской областях обычно соответствует уровню цены поддержки, что позволяет при падении рыночных цен на зерно компенсировать часть затрат и получить прибыль. Их уровень составляет 90–95% от цены поддержки. При этом финансовый механизм залоговых операций с зерном предусматривает:

-

– выплаты залогодержателю процентов за весь период пользования залоговыми суммами. Если залогодержатель забирает заложенное зерно и реализует его самостоятельно, то процентные ставки могут быть льготными;

-

– доплаты залогодержателю из бюджета, в случае, когда выручка от реализации принятого в залог зерна не покрывает расходов на его покупку, хранение и уплату процентов за кредит;

-

– доплаты залогодержателю, оставляющему зерно в государственных фондах.

Сумма доплат определяется на основе разницы между стоимостью зерна по гарантированным ценам в момент прекращения залоговых операций и полученной за нее залоговой суммой. Доплаты не производятся, если за период нахождения зерна в залоге гарантированная цена снизилась.

Региональные власти Западной Сибири рассматривают государственные залоговые операции как одно из перспективных направлений совершенствования взаимоотношений производителей зерна с элеваторами, хлебоприемными предприятиями по расчетам за хранение и подработку зерна.

Другим способом проведения залоговых операций является применение для этой цели складских расписок, которые владелец зерна может использовать в качестве средства безналичного расчета и как залог для получения банковского кредита.

Действенной формой помощи сельхозтоваропроизводителям являются также интервенционные оптовые закупки государством излишков зерна. Они оказывают поддерживающее влияние на уровень рыночной цены, а значит, и на доходы зернопроизводящих хозяйств Западной Сибири.

К сожалению, как показал опыт прошедших лет, интервенционные закупки не оказали существенного влияния на повышение доходности зернового производства, поскольку проводились после того, как товаропроизводители реализовали значительную часть зерна посредникам по низким закупочным ценам.

В 2009 г. было принято решение начать данные закупки в конце октября, но и это мероприятие не привело к тем результатам, которые ожидались, поскольку в ряде случаев информация не дошла до потенциальных участников торгов, а сельхозтоваропроизводители продемонстрировали отсутствие навыков участия в торговых сделках и проигрывали более подготовленным трейдерам. Кроме того, наблюдаются случаи сговора государственных чиновников с перекупщиками. Основная масса сельхозтоваропроизводителей оказывается вне торгов товарных интервенций.

Чтобы зерновые интервенции имели ожидаемую отдачу для региональных властей, необходимо их тщательно готовить в организационном плане. Прежде всего, следует хорошо организовать информационно-консультационное обслуживание товаропроизводителей, ограничить монополизм перекупщиков, установить жесткий контроль за движением денежных средств, направленных на эти цели, разработать и реализовать государственную программу создания системы хранения зерна товаропроизводителей (такая система успешно применяется за рубежом).

В настоящее время в Омске, Новосибирске и на Алтае действуют информационноконсультационные центры, которые осуществляют работу по созданию электронного блока данных по различным сторонам деятельности АПК, в т.ч. системы рыночной информации, включающей данные по целевому мониторингу: обзоры мирового и регионального рынка сельскохозяйственной продукции, аналитические материалы, прогноз развития производственного потенциала АПК, данные о ценах на сельскохозяйственную продукцию по этапам от производства до реализации и т.п. Эта информация передается в регионы Западной Сибири и представлена в Интернете.

Вместе с тем, направленная информация, дающая представление о зерновых товарных интервенциях, которой владели бы сельскохозяйственные предприятия и субъекты других форм хозяйствования непосредственно в районах регионов, практически отсутствует. Они обычно носят разовый характер (вне зависимости от продолжительности во времени) и проводятся обычно по инициативе федерального центра, поэтому информация об их осуществлении должна быть заблаговременной и полной. Иными словами, в ней следует отражать самые необходимые сведения: квоты на закупку зерна для региона; финансовое обеспечение (цены на зерно); качественные параметры. Для разъяснения заинтересованным хозяйствующим субъектам смысла товарных зерновых интервенций, условий участия в них, а также возможных результатов следует использовать современные коммуникационные и мобильные средства связи с целью обеспечения повсеместности и оперативности информации. Необходимым условием является ее доступность (она не должна быть конфиденциальной), в ее доведении до продавцов принимают участие средства массовой информации.

Для усиления действенности и целенаправленности в структуру информационноконсультационного центра желательно введение сектора рыночной информации, в котором всю работу по подготовке к проведению товарных интервенций (залоговых операций), вместе с уполномоченными на такую деятельность органами, будут осуществлять профессионалы, имеющие опыт работы в биржевой торговле. В отличие от обычных консультантов, эти специалисты могут более квалифицированно решать вопросы, связанные с особенностями разных форм государственного регулирования рынка зерна.

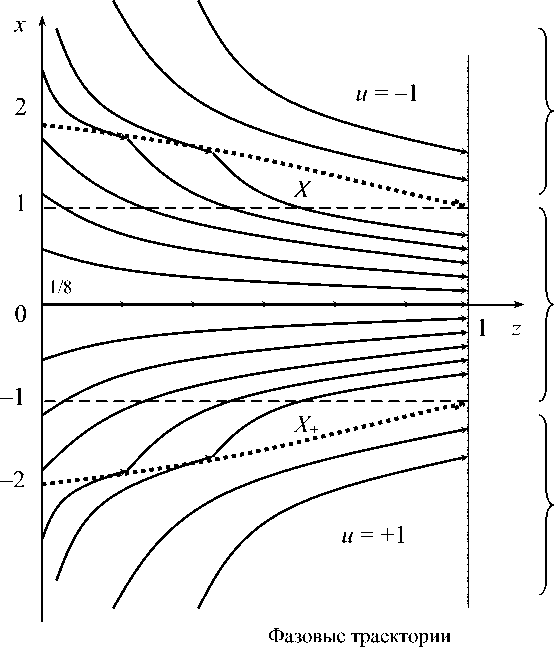

Синтез оптимальных управлений

Рассмотрим задачу:

max J (ux + u2/2) dt, x= - x + u, tе [0,t1], 11 = 4 In2, u: | u | < 1, x(0) = x0 , x(t1) - свободно. Функция Понтрягина H и сопряженная система имеют вид:

H = у0 ( ux + u 2 / 2) + у1 (- x + u ),

^1 = уu + у /4, у1(11) = 0, где у0 = const < 0.

Исследуем вырожденный случай. Если у 0 = 0, то из сопряженной системы получаем у 1 ( t ) = 0, что невозможно. Поэтому у0< 0.

Положим далее: у = -1. Условие максимума функции H по u дает соотношение (опустим индекс 1 у у 1):

-ux - u 2 /2 + уu ^ max.

Получаем, что u = 1, если у - x > 1, u = -1, если у - x < -1, u = у - x, если -1 < у - x < 1.

В частности, при t = 1 1 условие трансверсальности позволяет разбить терминальное множество {( t , x ): t = 1 1 , xеR } на три части:

А = { x : x < - 1}, u ( t 1 ) = +1, B = { x : x > 1}, u ( t 1 ) = -1, C = { x : -1 < x < 1}, u ( 1 1 ) = - x ( 1 1 ).

Переключение с одного режима на другой происходит на линиях: X + : у - x = 1 и X_: у - x = -1.

Чтобы выписать эти условия и построить линии X + и Х_ , положим u = у - x и проинтегрируем систему:

у = 5 у/ 4 - x , x = у - 5 x / 4 с граничными значениями x ( t 1 ) = x 1 е C, у ( t 1 ) = 0.

Собственные числа и собственные векторы матрицы системы равны: X 1 = 3/4 , h 1 = ( 2 , 1 ); X 2 = -3/4; h 2 = ( 1 , 2 ).

Тогда общее решение системы имеет вид

у( t) = 2 C1 e3 1/4 + C2 e -3 t/4, x(t) = C1 e31/4 + 2 C2 e -31/4, откуда, с учетом условия трансверсальности получаем:

3 6, ,

-1 -( t i - 1 )

у ( 1 ) = 2 C 1 e 4 (1 - e 4

3. 6„

—1 —( 1 1 — 1 )

x ( t ) = C 1 e 4 (1 - 4 e 4

Из условия x ( 1 1 ) = x 1 находим C 1: C 1 = - x 1 e~ 4 / 3.

Разность ( у- x ) при этом равна:

),

).

6„ 3, 6„„ г 31/4 , 31/4 4( 11 1) —Т(11 — 1 )п ч 4( 11

у - x = C1 e + 2C1 e e4 = - x1 e 4 (1 + 2 e4)

-

- 3 ( t 1 - t )

Обозначим для простоты: z = e-4 – «новое время». Тогда z = 1 при t = t1 и z = e –3ln2 = 2–3 при t = 0.

Решение для x ( t ) и для разности ψ – x при этом можно записать в виде:

X = – x 1 ( z – 4 z –1)/3, ψ – x = – x 1 ( z + 2 z –1)/3.

Выразим из первого соотношения x 1 и подставим во второе, затем приравнивая его +1 и –1, получим линии переключения:

Область B : u = –1

Область C : u = – x 1 ( z + 2 z 1

Область А : u = +1

X + = ( z 2 – 4)/( z 2 + 2), X – = (– z 2 + 4)/( z 2 + 2).

Как видим, X – = – X + .

Теперь может быть построена картина фазовых траекторий (рисунок).

-

1. Если x 1 = 0, то из системы с граничными значениями

-

2. В зоне С при малых | x 1 | малы будут и значения | X |, поэтому траектории x ( t ), выходящие (попятным движением) из точки x 1 , не достигают линий переключения X – и X + ; управление будет определяться как

-

3. Если значения x 1 лежат в зоне С , но | x 1 | достаточно велико, точка пересечения траектории x ( t ) = – x 1 ( z – 4 z –1)/3 и линии переключения X + , например (при x 1 < 0), находится из равенства:

– x 1 ( z 2 – 4)/3 z = ( z 2 – 4)/( z 2 + 2), откуда z 2 + 3 z / x 1 + 2 = 0. Корни этого уравнения

-

4. Выше и ниже оси z картина симметричная. Переключения имеют только траектории, выходящие из зоны С .

-

5. Ниже линии X + имеем у — x > 1, откуда u = +1. При этом траектории x ( t ) идут согласно уравнению x = - x + 1 до момента переключения или до конца.

-

6. Наконец, заметим, что переключение возможно не более одного раза, так как величина ( ^ - x ) монотонна, причем ее производная по времени имеет такой же знак, как и x 1 . Например, если x 1 < 0 в зоне С и у /- x = +1, то точка находится на линии X + . Но в силу монотонности ( ^ - x ) становится далее меньше 1, то есть траектория x ( t ) остается в области, порождаемой множеством С .

x ( t 1 ) = 0, ψ ( t 1 ) = 0 получаем решение ψ ( t ) ≡ 0, x ( t ) ≡ 0, u ( t ) ≡ 0.

u ( t ) = – x 1 ( z + 2 z –1)/3.

39 z = - ± - 2.

1,2 2 x 1 4 x 1 2

Выбор конкретной точки переключения определяется краевым условием. Например, при x 1 = -1 допустимой является только z = 1. При x 1 = - 0,9 годится корень z ~ 0,8. Знак x 1 определяет знак точки переключения X , а момент z не зависит от знака x 1 .

Выше линии X- ^ - x < -1, u = -1. Траектории идут согласно уравнению x = - x - 1 до момента переключения или до конца.

Упражнения на состояние изменения системы зернового рынка при проведении зерновых интервенций:

-

1. Найти оптимальное управление в задачах:

-

а) J ( x 2 - x ) dt + x2(1) ^ min;

о

T

-

б) J u 2 dt + T ^ min; x = u ; x (0) = 1; x ( T) = 0; T - не фиксировано; о

T

-

в) J (1 - u ) xdt ^ max; x = ( u - в)x ; x (0) = a ; 0 < u < 1; в < 1; T — фиксировано; о

T, 2 2_ x 2( T )

-

г) j( u 2 + x 2) dt +-- > min; x = u - x ; x (0) = 0; T - фиксировано;

0 2

T

-

д) J ( u - x )2 dt ^ min; x = pu - x ); x (0) = x 0; x ( T) = x 1 ; T - фиксировано;

2 n

-

е) J udt + x 2(2 n ) ^ min; -1 < u < 2; x 1 = - x 2; x2 = x 1 + u ; x 1 (0) = -2; x 2(0) = -1.

-

2. В задаче J (2 x - 3 u - au 2) dt ^ max; x = x + u ; x (0) = 5; 0 < u < 2 0

-

3. Найти оптимальное управление в задаче на быстродействие:

исследовать оптимальный процесс при различных значениях параметра а е [0, 1].

T ^ min; x (0) = x 01 ; x (0) = x 02 ; x ( T) = 0; 5c ( T) = 0; | u | < 1, если изменение состояния системы происходит согласно закону:

-

а) x + 2 x- + x = u ;

-

б) x + П x = n u ;

-

в) x = x + u ;

-

4. Найти оптимальное потребление с ( t ) в модели Рамсея в непрерывном времени: T

J e - e tU ( c)dt ^ max; s = ps - c ; s (0) = s 0 > 0; s ( T) = 0; 0

0 < c < s ; в < p ; P > 1; T - фиксировано, если:

-

а) U ( c ) = ln c ;

-

б) U ( c ) = c 1 - ц ; ц < 1.

Важным моментом повышения доверия со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей к подобным мероприятиям является соблюдение принципа равенства регионов, определенных в качестве участников товарных зерновых интервенций. Такой подход значим потому, что в истории России имеются факты дискриминации в отношении сибирских регионов («Челябинский тарифный перелом»). Как показывает небольшой опыт проведения товарных зерновых интервенций, основная доля оптовых закупок государством излишков зерна и соответственно финансовых средств, предназначенных для этих целей приходится на южные районы страны. В регионах, как правило, приоритет принадлежит крупным зерновым компаниям, которые имеют более квалифицированных специалистов и опыт участия в конкурсном производстве, а также устойчивые связи с государственными чиновниками всех уровней, осуществляющих такие мероприятия от имени государства.

Государственные органы, уполномоченные проводить оптовую закупку излишков зерна, проводят конкурсный отбор элеваторов и других предприятий, которые получают право на хранение такого зерна в течение оговоренного договором периода. Оплата хранения зерна производится в расчете за тонну из средств федерального бюджета.

В целом для регионов очень важно получать зерно определенного видового состава с тем, чтобы поддерживать его структуру, необходимую для удовлетворения потребностей населения и производства в зернопродукции. Если в дореформенный период она была узаконена государственными плановыми заданиями, под которые выделялись финансовые ресурсы, то в настоящее время контролировать этот процесс просто невозможно, поскольку каждый сельскохозяйственный товаропроизводитель сам определяет, какие виды зерна и на каких площадях выращивать. Он руководствуется при этом соображениями извлечения большего размера прибыли в надежде на рост спроса па зерно данной культуры. Однако не всегда интересы продавца и покупателя совпадают, что приводит к резким колебаниям в динамике площадей отдельных зерновых культур, нерациональному расходованию ресурсного потенциала, потерям продукции и т.д.

Регулирующая роль в данном случае принадлежит товарным программам развития производства отдельных видов зерна на межрегиональном и региональном уровнях. С их помощью можно решать целый комплекс вопросов в системе взаимоотношений государства и товаропроизводителей на принципах сочетания взаимных интересов. Использование разного рода зерновых товарных программ в практике государственного регулирования производства и сбыта отдельных видов зерна позволит:

-

- осуществить целевое использование финансовых и материальных ресурсов, выделяя их только под те виды зерна, которые в данный момент более всего необходимы территории, и только под те мероприятия, обязательное выполнение которых прямо направлено на достижение поставленной цели;

-

- повысить результативность мер государственного регулирования, так как в формировании и реализации зерновых программ принимают участие как производители, так и потребители;

-

- обеспечить обязательность выполнения государством предлагаемых мер, поскольку они напрямую связаны с возможностями бюджета. В свою очередь, доведение стимулирующих экономических мер регулирования до сельских товаропроизводителей за несколько месяцев до начала хозяйственного года создает у них уверенность в стабильности и гарантированную поддержку хозяйственной деятельности, что позволяет более эффективно планировать и осуществлять текущую производственно-коммерческую деятельность и реально прогнозировать ее на перспективу;

-

- перейти к дифференцированной поддержке тех производителей зерна и в тех регионах, где финансовые и материальные ресурсы могут дать наибольшую и сравнительно быструю отдачу. Это будет способствовать совершенствованию размещения и повышению концентрации производства отдельных видов зерна в наиболее благоприятных природно-климатических зонах, формированию крупных специализированных товарных зон, снижению

издержек и повышению качества производимого зерна, рациональному использованию природного и экономического потенциала основных зернопроизводящих регионов Сибири;

-

– обеспечить устойчивую прямую и обратную связь региональных структур и товаропроизводителей, оперативно и целенаправленно влиять на изменение складывающейся ситуации, ежегодно внося в меры экономического регулирования необходимые коррективы в зависимости от имеющихся возможностей для достижения ранее поставленной цели;

-

– сконцентрировать практически в одном документе весь набор разрозненных рычагов воздействия властных региональных структур на производство и сбыт конкретных видов зерна и более полно раскрыть экономический механизм такого регулирования, что особенно важно в условиях формирования многоукладной экономики, сравнительно низкого уровня развития информационной обеспеченности участников зернового рынка.

Список литературы Залоговые операции, зерновые интервенции в производстве зерна и финансовый механизм их предоставления предприятиям Западной Сибири

- Гурнов, И.П. Инновационное развитие и конкурентоспособность/И.П. Гурнов. -М.: ТЕИС, 2003.

- Кошелев, Б.С. Зерновое производство Западной Сибири. Экономико-технические аспекты: монография/Б.С. Кошелев, И.Ф. Храмцов -Омск: Сфера, 2004. -282 с.

- Перский, Ю.К. Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты/Ю.К. Перский. -М.: ТЕИС, 2003.

- Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентностью организации: учебник/Р.А. Фатхутдинов. -М.: ЭКСМО, 2006. -544 с.