Замки и ключи раннесредневековой Ладоги

Автор: Миляев П.А., Кудрявцев А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен обзор находок замков и ключей из раскопок в Старой Ладоге, относящихся к раннему этапу истории поселения (вторая половина VIII - X в.). Их основная часть имеет многочисленные аналогии в ряде торгово-ремесленных поселений и могильников Скандинавии и Циркумбалтийского региона. Именно североевропейские импортные изделия, попавшие в Старую Ладогу, стали отправной точкой традиции использования замков и ключей в Древней Руси.

Старая ладога, любша, замки и ключи, материальная культура, скандинавия

Короткий адрес: https://sciup.org/143180610

IDR: 143180610 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.99-115

Текст научной статьи Замки и ключи раннесредневековой Ладоги

В обширной библиографии, посвященной древностям Старой Ладоги, практически не уделено внимания такой категории вещей, как замки и ключи. Исключением являются лишь редкие упоминания, фотографии и рисунки этих изделий в полевых отчетах и некоторых публикациях. Как правило, их изображения не снабжены какими-либо комментариями и определениями ( Гроздилов, Третьяков , 1948. С. 86. Табл. V: 13 ; Лапшин , 2018. С. 15о. Рис. 4.12: 8 ; Григорьева , 2020. С. 144. Рис. 5: 5 ).

За длительный период археологического изучения Старой Ладоги была накоплена значительная коллекция замков и ключей. Она сосредоточена преимущественно в фондах Государственного Эрмитажа и музея-заповедника «Старая Ладога». В этой работе будет проведен обзор данных изделий, относящихся к начальному этапу истории Ладоги – второй половине VIII – X в.

Первые замки и ключи фиксируются в наиболее ранних горизонтах культурного слоя поселения, датируемых второй половиной VIII – IX в. Поэтому ряд находок не имеет аналогий на остальной территории Древней Руси, где подобные бытовые вещи начинают широко распространяться только во второй половине X в. ( Кудрявцев , 2016. С. 199). Именно на материалах раскопок Старой Ладоги можно проследить их появление в хозяйстве населения Поволховья, откуда впоследствии традиция использования данных предметов обихода распространилась по древнерусским землям.

Типология новгородских замков и ключей X–XV вв., разработанная Б. А. Колчиным, остается актуальной по настоящее время, несмотря на внесенные недавно уточнения ( Колчин , 1959. С. 78–93; 1982. С. 160–161; Кудрявцев , 2014). Но в работе со староладожской коллекцией она может быть использована далеко не всегда по причине того, что ряд форм замков и ключей уже выходит из употребления к началу образования Новгорода во второй четверти X в. Отметим, что подобная ситуация характерна также для ряда древнерусских торгово-ремесленных поселений и могильников (Рюриково городище, Гнездовский археологический комплекс, курганные могильники Ярославского Поволжья и Юго-Восточного Приладожья).

Поэтому, анализируя замки и ключи раннесредневековой Ладоги, необходимо привлекать классификации и типологии этих изделий, разработанные на материале раскопок североевропейских, прежде всего, скандинавских синхронных поселенческих и погребальных памятников. Среди них наиболее значимы своды подобных находок из Хельгё, Бирки, Хедебю ( Tomtlund , 1978; Ulfhielm , 1989; Westphalen , 2002. P. 170–191). Отдельно выделим новейшую диссертацию, посвященную замкам и ключам Норвегии I тыс. н. э. с широким привлечением материалов раскопок на территории всей Скандинавии ( Berg , 2021).

В данной работе учтен 41 предмет рассматриваемой категории вещей из раскопок в Старой Ладоге. Из них 9 навесных замков, 10 ключей к ним, 1 пружина от нутряного сундучного замка и 21 ключ к нутряным запорам. В данный перечень были также включены два ключа с городища Любша (правый берег р. Волхов).

Наибольшее количество находок из Старой Ладоги происходит с Земляного городища – 30 экземпляров. Данная часть древнего поселения лучше всего исследована широкими площадями ( Кирпичников , 2003. С. 36–39; Кузьмин , 2008. С. 69–72; Лапшин , 2015. С. 29). Территория посада изучалась не столь планомерно, наиболее значительные раскопы располагались вблизи Варяжской улицы на левом берегу р. Ладожки ( Петренко , 1985; Лапшин , 2018. С. 135–137). Именно здесь имеются интересующие нас находки в числе пяти изделий. Значительная часть указанных выше замков и ключей снабжена надежными дендрохронологическими датами, что делает данный комплекс эталонным. Из Ладожской каменной крепости происходят всего четыре находки, а наименьшее количество предметов – два экземпляра, обнаружено на городище Любша.

При раскопках в Старой Ладоге выявлены: один блок пружин с дужкой и шесть железных кубических корпусов навесных замков с Т-образным отверстием для ключа. Схема работы механизма основана на принципе расхождения пружин, который был заложен еще римскими мастерами, но сама форма такого замка появилась именно в Скандинавии.

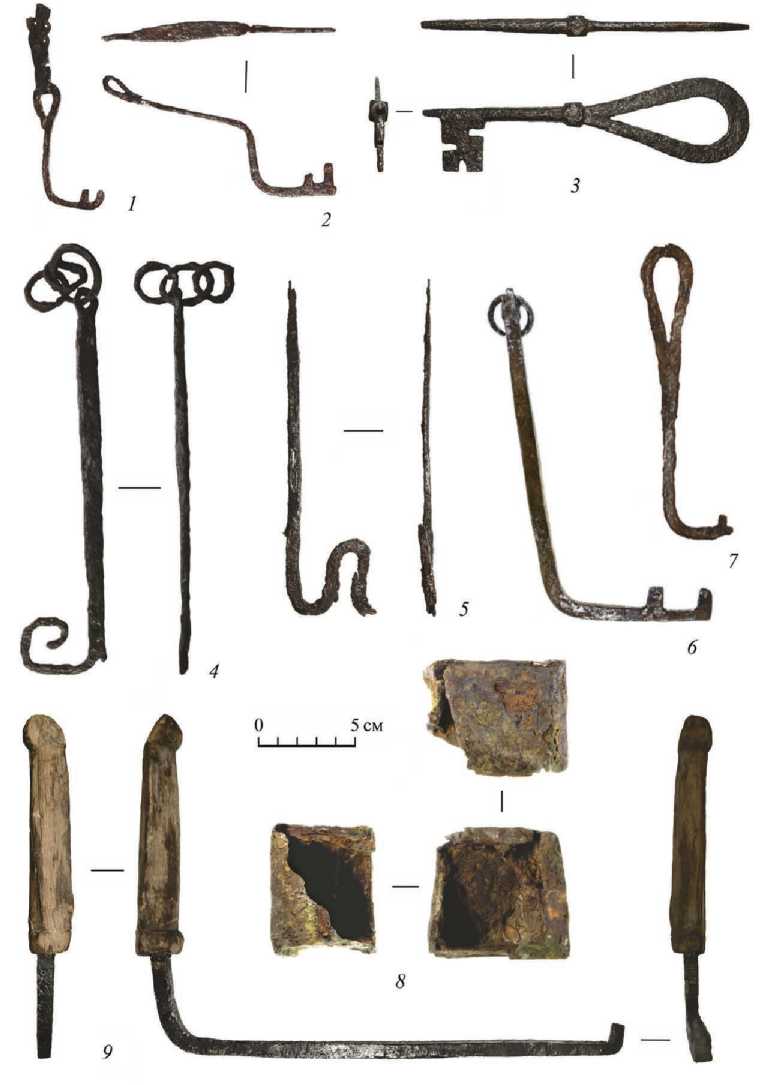

Один из наиболее ранних навесных замков Ладоги это железный миниатюрный призматический корпус без дужки (17 × 17 × 12 мм) (рис. 1: 1 ). Он происходит с Земляного городища и обнаружен в нижней части горизонта Е2 (840– 860-е гг.) на границе с горизонтом Е3/1 (800–830-е гг.) (-1,49 м от R) ( Рябинин , 1985а. С. 47; Черных , 1985а. С. 79–80; Лапшин , 2015. С. 29). По всей видимости, изделие относится к 830–840-м гг. Полностью аналогичный корпус замка был найден экспедицией В. И. Равдоникаса в напластованиях горизонта Д

Рис. 1. Раннесредневековые замки и ключи из раскопок в Старой Ладоге

1–3 , 6–9 – Земляное городище; 4 – каменная крепость (по: Григорьева , 2020)

1–3, 6–9 – железо; 4–5 – медный сплав

1, 4–10 – музей-заповедник «Старая Ладога»; 2, 3 – © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург и относится к X – началу XI в. (рис. 1: 2). При раскопках в южной части Земляного городища обнаружен фрагмент корпуса небольшого кубического замка с дужкой. Он происходит из культурных слоев, датированных в рамках третьей четверти X – XII в. (Кирпичников, 2008. С. 348) (рис. 1: 6). Еще два аналогичных экземпляра происходят из древнерусских напластований горизонта Г (XI– XV вв.) в западной части Земляного городища (рис. 1: 3; 2: 9). Вероятно, данные предметы оказались переотложены в результате перекопов или земляных работ. Предположительно, они могут датироваться IX – началом XI в. К этому же периоду, возможно, относится и отдельная дужка с блоком пружин от изделия схожих параметров, обнаруженная при раскопках на территории посада в слое подсыпки берега р. Ладожки (Лапшин, 2018. С. 146. Рис. 4.12: 8) (рис. 2: 10).

Из раскопок А. Н. Кирпичникова происходит наиболее крупный образец железного корпуса навесного замка с Т-образной прорезью для ключа (74 × 67 × 60 мм), датированный второй половиной X – началом XI в. ( Кирпичников , 1996. С. 29. Рис. 15) (рис. 3: 8 ).

Среди фрагментов раннесредневековых миниатюрных замков с Т-образным отверстием для ключа имеется также обкладка корпуса подобного изделия, украшенная циркульным орнаментом (рис. 1: 5 ). Она выполнена из тонкой пластины медного сплава, один из концов которой свернут и превращен в цилиндр для дужки. Данная находка несколько вытянутых пропорций (24 × 20 × 15 мм) была обнаружена на Земляном городище в наиболее ранних слоях Ладожского поселения ( Рябинин , 1985б. С. 15, 44. Рис. 54: 2 ). По всей видимости, обкладка замка залегала в напластованиях горизонта Е3/2, датированного концом VIII в. ( Рябинин , 1985а. С. 49–50; Кузьмин , 2008. Рис. 1; Лапшин , 2015. С. 29). Это наиболее ранняя находка среди исследуемой категории предметов из Старой Ладоги. Подобный способ изготовления замков реконструировал Я.-Е. Томтлунд ( Tomtlund , 1978. P. 7. Fig. 6). Возможно, подобный вариант изделия является результатом поиска оптимальной формы навесного запирающего устройства, который не получил должного распространения в Скандинавии. На территории Древней Руси подобных бронзовых обкладок более не выявлено.

Итак, железные навесные призматические замки с Т-образной прорезью для ключа впервые появляются в Нижнем Поволховье с конца VIII в. Наиболее ранние образцы были миниатюрными по размерам, часть из них могла иметь обкладку из листа медного сплава. Только в X в. появились замки больших пропорций.

В Новгороде запирающие устройства с Т-образным отверстием Б. А. Колчин выделял в тип А ( Колчин , 1982. С. 160). Однако такие замки, происходящие из древнерусских городов, заметно отличаются от ранних изделий большей величиной и массивностью. Вплоть до середины XII в. они являлись основной формой навесного замка на территории Древней Руси.

Описанные выше запирающие устройства из Старой Ладоги представляют начальные формы подобных изделий и близки не к более поздним новгородским запорам, а к миниатюрным аналогам из Гнездова и курганов Ярославского Поволжья. В Скандинавии этот тип навесного замка также являлся самым массовым в IX–X вв., при раскопках Бирки выявлены следы их производства ( Gustafsson , 2005. P. 21). Я.-Е. Томтлунд по материалам Хельгё относил их

Рис. 2. Раннесредневековые замки и ключи из раскопок в Старой Ладоге

1, 2 , 4, 6–9 – Земляное городище; 3 – каменная крепость; 5, 10 – посад (левый берег р. Ладожка)

1 – железо, медный сплав; 2–10 – железо

3–5, 10 – музей-заповедник «Старая Ладога»; 1, 2, 6–9 – © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Рис. 3. Раннесредневековые замки и ключи из раскопок в Старой Ладоге и округе

1, 3, 5–9 – Земляное городище; 2 – посад (левый берег р. Ладожка); 4 – городище Любша

1 – железо, кожа; 2–8 – железо; 9 – железо, дерево

1, 2, 4, 6–8 – музей-заповедник «Старая Ладога»; 3, 5, 9 – © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург к типу II (Tomtlund, 1978. P. 6). Вероятно, в Ладоге крупные кубические замки с Т-образной прорезью в течение X в. постепенно вытеснили миниатюрные механизмы и продолжали затем использоваться в древнерусское время.

Среди староладожских находок особо стоит отметить корпус замка из листа медного сплава с L-образным отверстием для ключа, украшенный циркульным орнаментом (рис. 1: 4 ). Он выявлен в слое разрушения первоначальной ладожской крепости и относится к X в. ( Григорьева , 2016. С. 60, 72. Рис. 69; Григорьева , 2020. С. 144, 149–150. Рис. 5: 5 ). На территории Древней Руси единственной аналогией является замок с Рюрикова городища, также орнаментированный. Он выявлен в черном культурном слое, датированном также X в., который был засыпкой рва поселения ( Носов и др. , 2017. С. 98. Илл. 18: 20 ).

Подобные замки в небольшом количестве происходят из Хельгё, которое переживало эпоху расцвета уже в V–VII вв. Я.-Е. Томтлунд относил такие запоры к типу I, представив и реконструкцию работы их механизма ( Tomtlund , 1970. P. 239. Fig. 1; 1978. P. 9–10). В материалах раскопок Бирки и Хедебю аналогичные замки не выявлены, что может свидетельствовать об их весьма раннем происхождении. Такие замки представляли начальную форму запирающих устройств с призматическим корпусом, которая в итоге не получила широкого распространения в Скандинавии. Я.-Е. Томтлунд предполагал, что определенная часть замков Хельгё была местного производства ( Tomtlund , 1978. P. 12).

Ключей к описанным ранее навесным замкам с Т-образным отверстием выявлено всего два. Они характеризуются незначительным размером и наличием прямоугольной лопаточки с незавершенным периметром. Один, относящийся ко второй половине IX в., происходит из раскопок в северо-западной части Земляного городища ( Кирпичников , 1999. С. 5, 27. Рис. 16) (рис. 1: 8 ). Второй экземпляр обнаружен в ходе раскопок Е. А. Рябинина при зачистке стенки раскопа и может широко датироваться в пределах второй половины VIII – X в. (рис. 1: 7 ). На данный момент наиболее представительная коллекция подобных ключей происходит из Гнездовского археологического комплекса, где они были выявлены при раскопках поселения и курганов ( Авдусина , 2020. С. 196. Рис. 1: 3 ; Кудрявцев , 2013; Путь из варяг в греки…, 1996. С. 69. Кат. № 495, 502, 503).

Ключей с круглой лопаточкой к цилиндрическим замкам с Т-образным отверстием выявлено четыре экземпляра (рис. 2: 1, 2 ). Одна из указанных находок инкрустирован проволокой медного сплава (рис. 2: 1 ). Данные изделия представляют уже следующую стадию развития запирающих устройств с такой прорезью для ключа. Б. А. Колчин также относил их к типу А, объединяя с кубическими замками. В Старой Ладоге подобные ключи известны преимущественно с территории Земляного городища, где они относятся к напластованиям горизонта Д и датируются не ранее X в. Вероятно, к этому же времени принадлежит и один экземпляр из раскопок В. П. Петренко на Ладожском посаде у Варяжской улицы.

Среди ключей к навесным замкам в староладожской коллекции присутствуют два ключа с П-образным завершением лопасти. Они вставлялись в замок снизу в прямоугольную прорезь на донце большого цилиндра. Механизм последовательно усложнялся, вследствие чего отверстие для ключа располагалось уже не вдоль корпуса, как у замков предшествующего типа, а ключи перестали иметь плоскую рабочую часть. Такие замки являлись прообразами широко распространенных позже в Северной и Центральной Европе цилиндрических замков типов Б и В, по Б. А. Колчину. В Старой Ладоге обнаружено два подобных ключа. Один происходит из раскопок в южной части Земляного городища и датируется 890-ми гг., второй был обнаружен на территории каменной крепости в мешанных напластованиях (Кирпичников, 2004. С. 11, 93. Рис. 45) (рис. 1: 9, 10).

Аналогичные ключи с П-образной лопастью не представлены в новгородской типологии, но известны на территории Норвегии, в Хедебю ( Berg , 2021. P. 152–153. Fig. 6: 35 ; Westphalen , 2002. P. 171. Abb. 78: 5, 6 ). По их находкам в Йорке проведена реконструкция работы механизма замков этого типа ( Ottoway , 1992. P. 665. Fig. 284b).

Среди староладожских находок отметим также ключ индивидуальной формы, выявленный на Земляном городище. Его лопасть является П-образной, но при этом не коленчатой, а плоской; ушко отсутствует, а вместо него имеется загнутый крюк (рис. 2: 6 ). Можно осторожно предположить, что данное изделие является переходной формой ключей к навесным замкам, которая не получила дальнейшего распространения на территории Древней Руси. Примечательно, что эта находка была обнаружена в нижней части культурных напластований городища. Она относится к горизонту Е3/2 или Е3/3, датировка изделия ограничивается второй половиной VIII в. ( Черных , 1985а. С. 79–80; Кузьмин , 2008. Рис. 1; Лапшин , 2015. С. 29).

Детали нутряных замков в коллекции почти не представлены, за исключением одной железной пружины. Такая ситуация вполне характерна, запирающие устройства этой группы сохраняются, как правило, значительно хуже, чем навесные замки. Указанная часть механизма обнаружена на Земляном городище в напластованиях горизонта Е1 и датируется 860–920-ми гг. ( Рябинин , 1985а. С. 46–47; Черных , 1985а. С. 79–80; Кузьмин , 2008. Рис. 1; Лапшин , 2015. С. 29) (рис. 2: 7 ).

Уже в самых ранних слоях Земляного городища зафиксированы находки коленчатых ключей с одним или двумя зубьями к деревянным замкам или задвижкам. Всего же в ладожских слоях середины VIII – X в. их зафиксировано девять экземпляров, а в целом, подобные изделия продолжали использоваться почти без изменений и позже, в древнерусское время.

Из этой группы предметов можно особо выделить ключ с сильно вытянутой коленчатой рабочей частью с зубом на конце и деревянной рукоятью. Это одна из наиболее ранних находок, происходящих из раскопок В. И. Равдоникаса на Земляном городище, которая относится к горизонтам Е3/2 или Е3/3, т. е. ко второй половине VIII в. (рис. 3: 9 ). Характерно, что подобные ключи, как правило, находят без ручек. Но обращение к скандинавским аналогиям эпохи викингов и прежде всего к археологическим коллекциям Готланда показывает, что изделия этого типа оснащались костяными и металлическими рукоятями ( Thunmark-Nylén , 1998. Taf. 210). Коленчатый ключ с деревянной ручкой входит в комплекс вещей, находившихся в сундуке из Мастермюра ( Arwidsson , Berg , 1983. Pl. 4).

Второй из наиболее ранних ключей, который отличается при этом весьма малым размером (длина 68 мм), имеет плетеный кожаный ремешок для подвешивания, прикрепленный к его петлеобразному ушку. Данное изделие, обнаруженное на Земляном городище, относится к горизонту Е3/3 и датируется сер. VIII в. (Рябинин, 1985а. С. 51, 53; Рябинин, 1985б. С. 9; Черных, 1985а. С. 79–80; Кузьмин, 2008. Рис. 1; Лапшин, 2015. С. 29) (рис. 3: 1).

Остальные изделия аналогичной конструкции из раскопок в Старой Ладоге представлены более крупными предметами (длина 170–180 мм), происходящими только с территории Земляного городища ( Гроздилов, Третьяков , 1948. С. 86. Табл. V: 13 ; Равдоникас , 1960. С. 2. Табл. XXXIV: 2 ; Рябинин , 1985б. С. 15; Кирпичников , 1999. С. 5, 27). Обычно верхние части их рукоятей оформлены в виде петель, в которые иногда дополнительно продевались кольца (рис. 3: 6, 7 ). Однако у некоторых находок вполне могли быть черешки для рукоятей из органических материалов.

Редкой разновидностью ключей к деревянным запорам от дверей являются два экземпляра с волнообразными бородками, происходящие также только с Земляного городища. Это довольно крупные изделия (длина до 170 мм) (рис. 3: 5 ). Все они относятся к напластованиям горизонта Е, причем одна находка обнаружена в слоях Е3/2 или Е3/3, датирующихся второй половиной VIII в. На территории Древней Руси найдено только одно подобное изделие X в. – в Гнездово (поселение) (Путь из варяг в греки…, 1996. С. 69. Кат. № 500). В Скандинавии такие своеобразные ключи происходят из раскопок Бирки (Fynden från «Svarta jorden»…, 2018. S. 350. № 411, 412). Х. Берг приспособления с волнообразной бородкой не относит к какому-либо типу, затрудняясь определить подходящий замок ( Berg , 2021. P. 141. Fig. 6.23). Представляется, что вполне могла существовать некая индивидуальная форма засова, к которой относились бы такие ключи. В этом случае деревянный запор мог иметь более сложное устройство, чем его распространенные аналоги.

Остальные раннесредневековые ключи староладожской коллекции относятся к сундучным цельнометаллическим нутряным замкам. Аналогичные им находки хорошо известны по материалам раскопок североевропейских торгово-ремесленных поселений эпохи викингов. Одними из наиболее распространенных являются коленчатые изделия с двумя зубцами и отогнутой под прямым углом ручкой, схожие по устройству рабочей части с ключами к деревянным запорам. Б. А. Колчин в своей типологии не разделял их, объединяя в один тип ( Колчин , 1982. С. 162. Рис. 3). Была проведена реконструкция работы подобного механизма, в котором зубцы отпирающего приспособления соответствовали количеству и размерам отверстий на засове ( Ottoway , 1992. P. 660. Fig. 282). Среди находок Старой Ладоги имеются три подобных изделия. Два целых ключа происходят с территории посада на левом берегу р. Ладожка и были обнаружены в ходе раскопок на Варяжской улице. Обе находки датируются в пределах второй половины X в. ( Петренко , 1985. С. 84, 91–92; Черных , 1985б. С. 122) (Рис. 3: 2 ). Фрагмент рукояти аналогичного изделия длиной около 115 мм с округлой петлей на конце был обнаружен при раскопках Г. Ф. Корзухиной на территории Ладожской каменной крепости. Этот предмет выявлен среди остатков металлообрабатывающей мастерской X в. ( Равдоникас , 1959. С. 42. Рис. 12: 12 ; Корзухина , 1961. С. 77–79). Более ранний однотипный ключ происходит из раскопок Е. А. Рябинина на городище Любша. Данная находка относится ко времени существования здесь каменно-земляной крепости VIII–IX вв. ( Миляев , 2018. С. 231).

В ряде погребений Бирки такие изделия обнаружены вместе с пружинами и фрагментами нутряных сундучных замков ( Arbman , 1943. Taf. 267: 1, 3 ). В одном из курганов Лесной группы Гнездова фрагмент аналогичного предмета также найден с оковками сундука ( Ширинский , 1999. С. 199. Рис. 27: III.105 ).

Следующей разновидностью ключей к сундучным замкам является изделие с якоревидной лопастью, происходящее из раскопок в Ладожской каменной крепости. Находка длиной около 55 мм, у которой с одной стороны рабочая часть обломана, была обнаружена в мешанных напластованиях и может датироваться по аналогиям в пределах IX–X вв. (рис. 2: 3 ). Форма подобных изделий восходит к более ранним эпохам. Например, они были широко распространены в хозяйстве липицкой и черняховской культур, где, вероятно, также служили для открытия деревянных запоров ( Милашевський , 2016. С. 82. Рис. 15). В эпоху Cредневековья они были приспособлены для сундучных металлических замков. В Северной Европе якоревидные ключи известны в археологических коллекциях Хедебю и Ральсвика ( Westphalen , 2002. S. 175. Abb. 80: 7–11 ; Herrman , 2005. P. 76. Abb. 66: r ). По этим материалам была проведена реконструкция их работы для открывания запирающих устройств ( Berg , 2021. P. 158. Fig. 6.44, 6.45). На территории Древней Руси известен только один аналогичный ключ несколько больших пропорций. Он найден в Новгороде и датируется второй половиной XI в. ( Хорошев , 1997. С. 253. Табл. 7: 2 ).

На городище Любша в ходе раскопок Е. А. Рябинина был найден ключ индивидуальной формы к деревянному замку, датирующийся в рамках VIII – первой половиной IX в. ( Миляев , 2017. С. 232. Рис. 3: 6 ) (рис. 3: 4 ). По своему устройству он близок к якоревидным, но точных аналогий этому экземпляру на данный момент не выявлено. Массивная рабочая лопасть изделия состоит из двух закрученных валют, одна из которых обломана.

В староладожской коллекции имеются два ключа с прямоугольными бородками к сундучным замкам. Один происходит из раскопок в северо-западной части Земляного городища и датируется второй половиной X – началом XI в. ( Кирпичников , 1997. С. 17. Рис. 20) (рис. 2: 4 ). Второй был случайно обнаружен на территории Ладожского посада (левый берег р. Ладожка) (рис. 2: 5 ). На бородках обоих изделий имеется по три округлых или прямоугольных отверстия, вместо рукоятей у них короткие плоские черешки. Аналогии им не представлены на территории Древней Руси, неизвестны они также в материалах Бирки, Хедебю и других торгово-ремесленных поселений. Лишь несколько экземпляров подобных изделий было найдено в погребениях на о. Готланд ( Thunmark-Nylén , 1998. Taf. 212: 7 ). Для многих готландских ключей было характерно особое оформление рукояти, представлявшей собой отдельную деталь, литую из медного сплава, часто ажурную и украшенную орнаментом. Она монтировалась на коротком черешке при помощи заклепок. На староладожских ключах с прямоугольной бородкой таких рукоятей не сохранилось, однако характер оформления их верхних частей доказывает, что они изначально имелись.

Два ключа к сундучным замкам с более сложными прямоугольными бородками и петлевидными рукоятями происходят из материалов раскопок В. И. Рав-доникаса на Земляном городище. Они относятся уже к более совершенным нутряным замочным механизмам, которые не получили широкого распространения в Древней Руси. Бородка одного из них имеет не отверстия, а пропилы с трех сторон, на соединении стержня и ушка присутствует кованая бусина кубовидных очертаний со срезанными углами (рис. 3: 3). Данное изделие относится к горизонтам Е1 или Е2, т. е. ко второй половине IX – началу Х в. (Черных, 1985а. С. 79–80; Кузьмин, 2008. Рис. 1; Лапшин, 2015. С. 29). Подобные ключи происходят из погребений Готланда и Бирки (Thunmark-Nylén, 1998. Taf. 202: 1; Ulfhielm, 1989. S. 124; Berg, 2021. P. 170. Fig. 6.60), по классификации ключей Хедебю он относится к типу 16 (Westphalen, 2002. S. 175. Abb. 80: 16).

Бородка второго аналогичного ключа не имеет отверстий или пропилов, но в ее нижней части присутствуют два выступа, отогнутые под прямым углом. Данное изделие относится к горизонту Е3 и датируется в рамках 750–830-е гг. ( Черных , 1985а. С. 79; Кузьмин , 2008. Рис. 1; Лапшин , 2015. С. 29) Такой же ключ найден в одном из курганов (Ц-208) Гнездова (Путь из варяг в греки…, 1996. С. 69. Кат. № 501). По материалам Хедебю подобные изделия относятся к типу 15 ( Westphalen , 2002. S. 175. Abb. 80: 15 ).

Среди староладожской коллекции особо выделяется миниатюрный железный ключ к сундучному замку, обнаруженный в 1938 г. на Земляном городище. Его характеризует наличие кольца, которое подвешено на втульчатом стержне с фигурной бородкой (рис. 2: 8 ). Изделие орнаментировано насечками. Находка обнаружена в напластованиях горизонта Д и может быть датирована в рамках X – начала XI в. ( Черных , 1985а. С. 80; Петренко , 1985. С. 83; Кузьмин , 2008. Рис. 1; Лапшин , 2015. С. 29).

Данный ключ изготовлен не в соответствии с североевропейской традицией, а является изделием византийского круга, что подтверждается иконографическими источниками. Ключ с характерным кольцом вместо ушка изображен на мозаике «Сошествие во ад» монастыря Хосиос Лукас в Фокиде (XI в.). По классификации Н. И. Третеского, разработанной на материале раскопок Херсонеса, подобные ключи относятся к типу 2 и датируются X–XII вв. ( Третеский , 1911. С. 132. Табл. VII: 56–58 ).

На данный момент зафиксировано 7 подобных изделий с территории Древней Руси ( Леонтьев, 1996. С. 147. Рис. 167: 6 ; Кудрявцев , 2015. С. 228–230. Рис. 3). Кроме староладожской находки, все ключи сделаны из медного сплава. В Скандинавии известен лишь один аналогичный предмет, выявленный в Бирке (Fynden från «Svarta jorden»…, 2018. S. 355. № 13838:32).

Приведенный обзор замков и ключей Ладоги второй половины VIII – X в. ярко подчеркивает своеобразие ее материальной культуры и развитые связи со скандинавским регионом. За исключением массивных ключей с зубцами и волнообразными лопастями от дверных запоров, ключи Старой Ладоги в большинстве относятся к замкам от сундуков, ларцов или шкатулок. Выявленные миниатюрные навесные замки также являлись исключительно сундучными. Несомненно, что замки и ключи вместе с ларцами и сундуками попадали в Ладогу в основном из Северной Европы и Скандинавии. В отличие от последующего древнерусского периода (XI–XV вв.), когда эти изделия имеют высокую степень стандартизации, находки из Ладоги отличает своеобразие форм.

В Скандинавии ларцы широко распространяются еще в вендельское время, тогда же их начинают помещать в погребения. В эпоху викингов как на территории

Скандинавии, так и в Древней Руси захоронения с ключами и замками также периодически содержат фрагменты механизмов замков или оковки сундуков. Безусловно, наличие такого инвентаря – свидетельство высокого социального статуса и знака собственности, поскольку данные изделия играли значимую, символическую роль.

Каких-либо следов производства замков при раскопках в Ладоге не выявлено: очевидно, что в основном они были привозными. Однако ключи к деревянным запорам могли быть изготовлены по скандинавским образцам и на месте. Изделие византийского круга могло попасть в Ладогу вместе с одним из участников южных походов.

Запирающие устройства и ключи к ним следующего хронологического периода (XI–XIII вв.) уже не так своеобразны и вполне соответствуют общей типологии. Их характеристика выходит за рамки данной работы. Однако на примере материалов из Старой Ладоги можно будет проследить непрерывное развитие данной категории вещей от второй половины VIII – IX в. и вплоть до Нового времени.

Авторы благодарят кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Б. С. Короткевича, а также сотрудников музея-заповедника «Старая Ладога» – главного хранителя Ю. В. Удалову и заместителя директора по научной работе, хранителя фондов «Археология» А. А. Залогину за помощь в работе с находками из раскопок в Старой Ладоге.

Список литературы Замки и ключи раннесредневековой Ладоги

- Авдусина С. А., 2020. Ключи и замки из раскопок в пойменной части Гнездовского поселения // Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре. Т. 3 / Отв. ред.: Н. А. Макаров, А. П. Деревянко, О. Д. Мочалов. Самара: Самарский гос. соц.-пед. ун-т. С. 196–198.

- Григорьева Н. В., 2016. Отчет о раскопках Георгиевского отряда Староладожской археологической экспедиции ИИМК РАН на территории двора Ладожской крепости около Раскатной башни в с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области в 2015 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 61540.

- Григорьева Н. В., 2020. Древнейшая Ладожская крепость: хронология и стратиграфия (по итогам раскопок у Раскатной башни) // АВ. Вып. 30. СПб.: ИИМК РАН. С. 134–153.

- Гроздилов Г. П., Третьяков П. Н., 1948. Описание находок из раскопок в Старой Ладоге, произведенных Н. И. Репниковым в 1909–1913 гг. // Старая Ладога / Отв. ред. В. И. Равдоникас. Л.: Тип. им. Ивана Фёдорова. С. 71–107. (Гос. музей этнографии. Материалы археолог. экспедиций.)

- Кирпичников А. Н., 1996. О раскопках Староладожской археологической экспедиции в 1995 г. в поселке Старая Ладога Волховского района Ленинградской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 20362.

- Кирпичников А. Н., 1997. О раскопках Староладожской археологической экспедиции в 1996 г. в поселке Старая Ладога Волховского района Ленинградской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 19977.

- Кирпичников А. Н., 1999. О раскопках Староладожской археологической экспедиции в 1998 г. в поселке Старая Ладога Волховского района Ленинградской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 21462.

- Кирпичников А. Н., 2003. Древности Ладоги в исследованиях Староладожской археологической экспедиции ИИМК РАН // Старая Ладога. Древняя столица Руси: каталог выставки. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 36–45.

- Кирпичников А. Н., 2004. О раскопках Староладожской археологической экспедиции ИИМК РАН в поселке Старая Ладога Волховского района Ленинградской области в 2003 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 28723.

- Кирпичников А. Н., 2008. Новые археологические исследования раннесредневекового города Ла-

- дога (по данным раскопок 2007 г.) // Санкт-Петербургский международный летний культурно-исторический университет. 2008. Революционный терроризм и русская революция / Ред. В. Н. Плешков и др. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 329–362.

- Колчин Б. А., 1959. Железоделательное ремесло Новгорода Великого // Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. II / Под ред. А. В. Арциховского и Б. А. Колчина. М.: Изд-во АН СССР. С. 7–121. (МИА; № 65.)

- Колчин Б. А., 1982. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода / Ред.: Б. А. Колчин, В. Л. Янин. М.: Наука. С. 156–177.

- Корзухина Г. Ф., 1961. О времени появления укрепленного поселения в Ладоге // СА. № 3. С. 76–84.

- Кудрявцев А. А., 2013. Замки и ключи из курганов Гнездова // Новые материалы и методы археологического исследования: материалы II междунар. конф. молодых ученых / Отв. ред. и сост.: В. Е. Родинкова, А. Н. Федорина. М.: ИА РАН. С. 129–130.

- Кудрявцев А. А., 2014. Замки и ключи в материальной культуре средневекового Новгорода: авто- реф. дис. … канд. ист. наук. М.: ИА РАН. 23 с.

- Кудрявцев А. А., 2015. Замки и ключи византийского происхождения на территории Древней Руси // ННЗ. Вып. 29 / Отв. ред. В. Л. Янин. Великий Новгород: Новгородский музей-заповедник. С. 226–233.

- Кудрявцев А. А., 2016. О появлении замков и ключей в Древней Руси // РА. № 1. С. 114–122.

- Кузьмин С. Л., 2008. Ладога в эпоху раннего средневековья (середина VIII – начало XII в.) // Исследование археологических памятников эпохи средневековья: сб. науч. ст. / Отв. ред. А. В. Виноградов. СПб.: Нестор-История. С. 69–94.

- Лапшин В. А., 2015. Перспективы археологических исследований в Старой Ладоге // Ладога и Лдожская земля в эпоху средневековья. Вып. 5. СПб.: Социальная пропаганда. С. 29–35.

- Лапшин В. А., 2018. Посад Старой Ладоги: новые исследования // Новое в археологии Старой Ладоги: материалы и исследования / Отв. ред.: Н. И. Платонова, В. А. Лапшин. СПб.: Невская Книжная Типография. С. 135–206. (Труды ИИМК РАН; т. LIII.)

- Леонтьев А. Е., 1996. Археология мери: К предыстории Северо-Восточной Руси. М.: Геоэко. 340 с.

- Милашевський О. С., 2016. Замки, ключi та деталi скриньок у черняхiвськiй культурi // OIUM. 5. Черняхiвська культура. Київ; Меджибіж: ІА НАНУ. С. 69–88.

- Миляев П. А., 2017. Изделия североевропейского облика в материальной культуре городища Любши IX – начала X в. // Élite ou Égalité… Северная Русь и культурные трансформации в Европе VII–XII вв. / Отв. ред. Н. И. Платонова. СПб.: Бранко. С. 225–244.

- Миляев П. А., 2018. Городище Любша: планиграфия и стратиграфия // Новое в археологии Старой Ладоги / Отв. ред.: Н. И. Платонова, В. А. Лапшин. СПб.: Невская Книжная Типография. С. 207–232. (Труды ИИМК РАН; т. LIII.)

- Носов Е. Н., Плохов А. В, Хвощинская Н. В., 2017. Рюриково городище. Новые этапы исследований / Отв. ред. Н. А. Макаров. СПб.: Дмитрий Буланин. 288 с.

- Петренко В. П., 1985. Раскоп на Варяжской улице (постройки и планировка) // Средневековая Ладога. Новые археологические открытия и исследования / Отв. ред. В. В. Седов. Л.: Наука. С. 81–116.

- Путь из варяг в греки и из грек…: каталог выставки. М.: ГИМ, 1996. 101 с.

- Равдоникас В. И., 1959. Раскопки в Старой Ладоге в 1958 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1765.

- Равдоникас В. И., 1960. Отчет Староладожской экспедиции за 1959 г. Археологическая разведка в окрестностях Староладожского Земляного городища // Архив ИА РАН. Р-1. № 2019.

- Рябинин Е. А., 1985а. Новые открытия в Старой Ладоге (итоги раскопок на Земляном городище 1973–1975 гг.) // Средневековая Ладога. Новые археологические открытия и исследования / Отв. ред. В. В. Седов. Л.: Наука. С. 27–75.

- Рябинин Е. А., 1985б. Отчет о работе Ижорской экспедиции ЛОИА АН СССР в 1984 г. Ч. 2. Исследования Староладожского Земляного городища // Архив ИА РАН. Р-1. № 10637.

- Третеский Н. И., 1911. О древних херсонесских замках и ключах // ИИАК. Вып. 42. СПб.: Тип. Гл. управления уделов. С. 127–133.

- Хорошев А. С., 1997. Замки, ключи и замочные принадлежности // Древняя Русь. Быт и культура / Отв. ред.: Б. А. Колчин и Т. И. Макарова. М.: Наука. С. 14–17.

- Черных Н. Б., 1985а. Дендрохронология древнейших горизонтов Ладоги (по материалам раскопок

- Земляного городища) // Средневековая Ладога. Новые археологические открытия и исследования / Отв. ред. В. В. Седов. Л.: Наука. С. 76–80.

- Черных Н. Б., 1985б. Дендрохронология Ладоги (раскоп в районе Варяжской улицы) // Средневековая Ладога. Новые археологические открытия и исследования / Отв. ред. В. В. Седов. Л.: Наука. С. 117–122.

- Ширинский С. С., 1999. Указатель материалов курганов, исследованных В. И. Сизовым у д. Гнездово в 1881–1901 гг. // Гнездовский могильник: Исследования и публикации. Ч. 1. Археологические раскопки 1874–1901 гг. (по материалам ГИМ) / Отв. ред.: В. Л. Егоров. М.: ГИМ. С. 87–146.

- Arbman H., 1943. Birka I. Die Gräber. Tafeln. Uppsala: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 482 s.

- Arwidsson G., Berg G., 1983. The Mästermyr Find. A Viking Age tool chest from Gotland. Stockholm: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 96 p.

- Berg H., 2021. Mechanisms of Security. Locks, keys, and ordered life in Iron Age Norway (c. 0–1050 AD): Thesis for the degree of Philosophiae Doctor (PhD). Vol. I / University of Bergen. Bergen. 488 p.

- Fynden från «Svarta jorden» på Björkö: Katalog / E. Sörling. Uppsala: Uppsala universitet, 2018. 388 s.

- Gustafsson B., 2005. On Norse padlocks – production and use // Journal of Nordic Archaeological Science. № 15. P. 19–24.

- Herrmann J., 2005. Ralswiek auf Rügen. Teil 3. Funde aus der Hauptsiedlung. Schwerin: Archäologischen Landesmuseum für Mecklenburg-Vorpommern. 262 S.

- Ottoway P., 1992. Anglo-Scandinavian ironwork from 16–22 Coppergate // The archaeology of York. Vol. 17. The small finds. London: Council for British Archaeology. P. 435–735.

- Thunmark-Nylén L., 1998. Die Wikingerzeit Gotlands II. Stocholm: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Academian. 18 p, 316 pl.

- Tomtlund J.-E., 1970. Hänglåsen på Helgö // Fornvännen. 65. S. 238–247.

- Tomtlund J.-E., 1978. Locks and keys // Excavations at Helgö. Vol. V: I. Stockholm: Kungliga Vitterhetsakademien. P. 3–14.

- Ulfhielm A., 1989. Sclüssel // Birka II:3. Systematische Analysen der Gräberfunde / Ed. G. Arwidsson. Stockholm: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. S. 122–132.

- Westphalen P., 2002. Die Eisefunde von Haithabu. Neumünster: Wachholtz. 336 s.