Занятость работников сельского хозяйства: продолжительность и доходность

Автор: Богдановский В.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Статья в выпуске: 8 (150), 2010 года.

Бесплатный доступ

В работе исследованы такие важные аспекты занятости в сельском хозяйстве как ее продолжительность и доходность. Анализ осуществлен на фоне ситуации в целом по экономике и основным видам экономической деятельности, что еще более подчеркивает остроту сложившейся в отрасли проблемы и необходимость концентрации усилий на ее решении, особенно в области повышения доходности труда.

Занятость, основная, дополнительная, продолжительность, доходность, сектора сельского хозяйства

Короткий адрес: https://sciup.org/143181378

IDR: 143181378

Текст научной статьи Занятость работников сельского хозяйства: продолжительность и доходность

В научных исследованиях и в практике управления понятие «занятость» используется не только в качестве категориального, но и при определении физической продолжительности занятости работников в течение дня, недели, месяца, года. В таком контексте его можно рассматривать как опосредованную человеком величину рабочего времени или, иными словами, социализированное рабочее время. Становясь мерилом занятости, оно вторгается в ее социально-экономическую сущность, выделяя в ней, как минимум, полную и неполную занятость с соответствующими различиями в доходности труда, в социально-трудовом статусе работников в целом.

Изменения в продолжительности рабочего времени теоретически являются самым простейшим и «естественным» приспособительным механизмом и важным элементом повышения гибкости рынка труда, поскольку рабочее время обычно первым реагирует на колебания спроса на труд [1, С.165]. К примеру, введение дополнительных отпусков, сокращение рабочей недели, распространение других форм неполной занятости по инициативе работодателей, как это происходило в России в начале реформ – достаточно типичная реакция на снижение спроса. Увеличение же сверхурочных, сокращение отпусков – будет столь же оправданной реакцией на его рост.

Границы адаптационного потенциала продолжительности рабочего времени изменчивы. На них влияют все субъекты рынка труда: государство на основе законодательных норм, работодатели и работники – исходя из экономической целесообразности, а последние – еще и из физиологических возможностей. Над всем этим простирается историческая обусловленность, определяемая возможностями каждого из субъектов рынка труда.

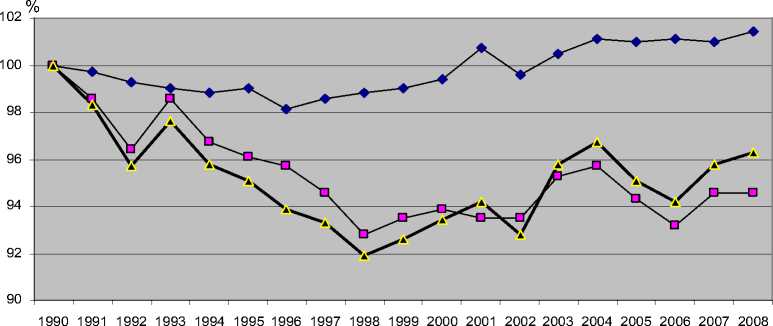

В России 90-х годов адаптационный потенциал продолжительности рабочего времени характеризовался ее сокращением при доминировании функции сдерживания нарастания безработицы. В результате получила распространение неполная занятость, что в наибольшей мере было присуще аграрному производству. Его техникотехнологические особенности, определяемые природным фактором, рассредоточенностью средств производства, рядом других схожих условий, с одной стороны, ограниченность альтернативной занятости на селе, невостребованность рабочей силы сельхозпредприятий на городском рынке труда, с другой, более высокая бытовая и моральная взаимозависимость и одновременно уязвимость сельского социума – с третьей, предопределяли низкую эластичность реакции работников общественных хозяйств на спад в их производстве. В результате в отрасли формировалась зона неполной занятости (рис. 1).

валовая п родукция сельского хозяйства ^^^^^^ ^^^^^^ среднегодовая численность работников

Источник : Годовые отчеты сельскохозяйственных организаций Минсельхоза РФ за 1990-2008 гг.

Рис. 1. Формирование избыточной рабочей силы в сельскохозяйственных организациях , в % к 1990 г.

Так, на 25-процентный обвал производства в 1991-1992 гг. рабочая сила отреагировала в 5 раз меньшим сокращением. Этот разрыв сохранялся, несколько увеличиваясь или уменьшаясь по годам, вплоть до 1998 года. После началось сближение, причем ускоренное, как за счет роста производства продукции, так и продолжающегося сокращения численности работников. В 2001 г. эти два процесса пересеклись, и уже впору говорить не об избыточности, а о начале тенденции или образования недостатка рабочей силы, или о росте производительности труда, или же о том и другом вместе.

Динамика продолжительности занятости работников сельскохозяйственных организаций за период 1990-2008 гг. при определенных колебаниях по годам все же тяготеет к параболической траектории с минимальным значением годовой занятости в 1998 г. (рис. 2). Как следствие в ней достаточно явственно проявляется два характерных временных отрезка: до 1998 г. происходило последовательное сокращение продолжительности рабочего года, затем наблюдалось не столь последовательное, но все же ее увеличение.

Продолж ит ельнос т ь занят ос т и: —♦ днев ной годов ой в днях годов ой в часах

Источник: Годовые отчеты сельскохозяйственных организаций Минсельхоза РФ за 1990-2008 гг.

Рис. 2. Динамика занятости работников сельскохозяйственных организаций, в % к 1990 г.

Снижение годовой занятости работников сельхозорганизаций в течение 19901998 гг. в основном определялось сокращением отрабатываемых дней при незначительных колебаниях по годам и слабой тенденции снижения продолжительности рабочего дня. В итоге занятость работников в течение года за этот период сократилась на 8% - с 2040 часов в 1990 году до 1874 часов в 1998 году.

Расчет цепных индексов и среднегодовых темпов роста показывает, что вклад и целодневных затрат рабочего времени, и величины рабочего дня были одинаковы (по 0,2%) в происходившее повышение занятости после 1998 г., которая приблизилась к нормативному уровню в 2008 г. – 1964 часа в год.

Однако ситуация с рабочим временем в целом по сельскому хозяйству иная. Отследить ее динамику затруднительно по причине информационной недостаточности, которая еще более усилилась с переходом статистического учета с отраслевого принципа (ОКОНХ) на учет по видам экономической деятельности (ОКВЭД). Но все же можно констатировать, что, несмотря на наблюдаемое в сельхозорганизациях восстановление продолжительности занятости, сельское хозяйство продолжает оставаться отраслью с самым низким уровнем использования фонда нормативного рабочего времени.

По статистическим данным, рабочая неделя в сельском хозяйстве, включая охоту и лесное хозяйство, в течение 2004-2008 гг. была короче ее величины в среднем по экономике и обрабатывающей промышленности более чем на 4 часа (табл. 1)

Таблица 1

Фактическая продолжительность рабочей недели в сельском хозяйстве по сравнению со средней по экономике и в промышленности

|

Показатели |

В целом по экономике |

в том числе |

||||

|

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |

обрабатывающая промышленность |

|||||

|

2004 г. |

2008 г. |

2004 г. |

2008 г. |

2004 г. |

2008 г. |

|

|

Фактическая продолжительность рабочей недели, час |

38,6 |

38,4 |

34,4 |

34,1 |

39,1 |

38,1 |

|

Доля занятых, отработавших в неделю, %: до 16 часов |

1,4 |

1,4 |

11,2 |

11,9 |

0,5 |

0,6 |

|

16-30 часов |

4,6 |

4,7 |

11,1 |

13,7 |

1,5 |

3,7 |

|

31-40 часов |

83,6 |

82,1 |

67,4 |

62,1 |

91,3 |

86,1 |

|

41 часов и более |

8,3 |

9,1 |

8,4 |

10,0 |

4,6 |

5,6 |

Источник: Труд и занятость в России за 2005 и 2009 гг.: Стат. сб. / Росстат. - М., 2005, 2009.

Из данных таблицы следует, что столь значительное отставание сельского хозяйства по продолжительности рабочей недели было обусловлено масштабным распространением в отрасли неполной занятости.

Так, доля работников с продолжительностью рабочей недели в пределах 16 часов в сельском хозяйстве в 2008 г. была в 8,5 раз выше, нежели по экономике в целом и более, чем в 20 раз – по сравнению с обрабатывающей промышленностью.

Несколько меньшие, но вполне впечатляющие различия, наблюдаются и по удельному весу отрабатывающих 16-30 часов в неделю. Все это не удивительно, поскольку на сельское хозяйство приходится около 2/3 численности всех занятых в экономике страны в пределах 16 часов в неделю и 22,5% – с рабочей неделей 16-30 часов.

Ситуация с продолжительностью занятости в сельском хозяйстве и в целом по экономике в течение 2004-2008 гг. характеризуется проявлением негативной тенденции. Наиболее заметные из них – сокращение рабочей недели, снижение доли занятых с рабочей неделей, близкой к нормальной, при росте удельного веса занятых с ее превышением.

Принимая во внимание, что продолжительность рабочего времени в сельскохозяйственных организациях, как и в большинстве других сфер занятости, близка к нормативной, ее более низкое значение по отрасли в целом занижают другие сектора сельского хозяйства, сформировавшиеся в процессе осуществления аграрной реформы – фермерские хозяйства и хозяйства населения, производящие товарную продукцию. Но вот подтверждение такого предположения на основе достоверной информации все еще остается весьма проблематичным. Возлагавшиеся надежды на сельхоз-перепись, что она наконец-то снимет пелену информационной неопределенности с функционирования труда в индивидуальном секторе аграрной экономики, к сожалению, не оправдались, прежде всего, в отношении рабочего времени.

Если не иметь в виду разрозненные данные, полученные отдельными исследователями на основе, как правило, не больших совокупностей хозяйств, к тому же без должного обоснования их репрезентативности, то в данном вопросе можно опереться лишь на результаты выборочного обследования фермерских хозяйств, осуществленного Росстатом при содействии статистической службы США в 1998-1999 годах. По его результатам было установлено, что членами хозяйств и семьи в среднем на одного занятого было отработано: в 1998 г. – 139,7, а в 1999 г. – 142,6 человеко-дня, а на одного наемного работника соответственно 38,9 и 43,9 дня [2, С.36].

Сомнительно, чтобы такая низкая занятость сохранилась и ныне. Она, безусловно, увеличилась, поскольку с того времени за счет возросшего в два раза животноводства снизилась сезонность труда и увеличилась продолжительность занятости. Да и очень существенный рост производства растениеводческой продукции не мог быть достигнут без увеличения рабочего времени занятых только за счет повышения технической вооруженности труда. И все же его продолжительность вряд ли достигла бы 1960 часов, которую имели в 2005 г., по данным сельхозпереписи, работники сельскохозяйственных организаций. Одна из основных причин этого – все еще сохраняющееся отставание фермерских хозяйств от сельхозорганизаций по насыщенности животноводством как более трудозатратным и менее сезонным производством: 3,9 условных голов против 8,1 головы.

Не лучшая ситуация и с информаций о рабочем времени в хозяйствах населения. Здесь можно опереться лишь на данные Росстата о продолжительности рабочей недели у занятых в неформальном секторе, основную массу которых как раз и составляют хозяйства населения. В сегменте неформального сектора «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» занятость в 2008 г. составляла 23,3 часа в неделю.

Поскольку для одних занятость в хозяйствах населения является единственной работой, а для других – дополнительной, эта средняя величина оставляет много неопределенности с продолжительностью рабочего времени в каждом из этих типов хозяйств.

Ситуацию можно прояснить путем расчетов на основе различных статистических данных. В частности, как будет показано ниже, несложно определить величину дополнительной работы у имеющих таковую (17,8 часов в неделю). Их же численность составляла в 2008 г. 1836 тыс. человек. Последующие несложные вычисления позволяют установить, что у 1784 тыс. занятых в хозяйствах населения как на единственной работе – продолжительность рабочей недели составляет 29 часов.

Следовательно, получается, что по отношению к рабочему времени работника сельскохозяйственных организаций занятость в фермерских хозяйствах и в товарных хозяйствах населения, ведение которых является единственной работой, занятость составляет 70-75% от рабочего времени работника сельскохозяйственной организации. Это, собственно, и занижает среднюю продолжительность рабочего времени в целом по отрасли, что в значительной мере обусловлено существенно большей сезонностью производства в индивидуальных секторах хозяйствования, которая, в свою очередь, «делегирует» это свойство и на использование труда.

Преодоление сезонности в использовании рабочей силы в сельском хозяйстве – сложная и многоплановая проблема. В колхозах и совхозах ее острота снижалась за счет животноводства, но особенно путем развития несельскохозяйственных видов деятельности, где доминировали строительство и социальная сфера. Однако именно в животноводстве произошел колоссальный спад, что и привело к сокращению занято- сти в нем с 2664 тыс. чел. в 1990 г. до 423 тыс.чел. в 2008 году. Сокращение составило свыше 81%. В результате доля животноводов в структуре рабочей силы сельскохозяйственных организаций снизилась на 5,4 процентных пункта – с 27,9 до 22,5%.

Но если спад в животноводстве был как бы «естественной» платой за кризис, вызванный реформами, то вот еще больший масштаб сокращения, граничащий с полной ликвидацией, который произошел и продолжает развиваться в несельскохозяйственной деятельности сельхозпредприятий, стал результатом целенаправленной политики «по их освобождению от несвойственных функций». К этой политике добавилось и ухудшающееся финансово-экономическое состояние реформируемых сельхозоргани-заций, которым становилось не под силу содержать объекты социальной сферы.

Итогом всего этого явилось восьмикратное сокращение (с 1592 тыс. до 200 тыс. человек) численности занятых в несельскохозяйственном производстве и снижение их доли в структуре рабочей силы хозяйств с 16,7% в 1990 г. до 10,6% в 2008 году.

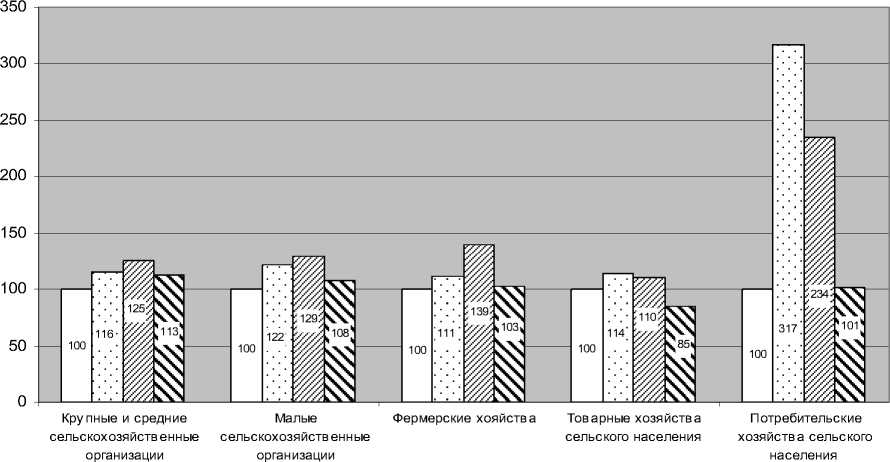

И все же крупное аграрное производство по сравнению с мелким все еще имеет несколько больший потенциал воздействия на снижение сезонности в использовании труда (рис. 3). Это слабее проявляется в товарном производстве, где наименьшие сезонные колебания характерны для товарных хозяйств населения, что в основном обусловлено ассортиментом производимой продукции. Следует отметить, что прежде снижение потребности в труде в позднеосенний период по сравнению с зимним в данной категории хозяйств было меньшим. Его же увеличение объясняется начавшимся в них сокращением крупного рогатого скота, в особенности коров, содержание которых требует значительных затрат труда и в зимний период.

□ февраль □ май □ август □ ноябрь

Источники: по хозяйствам населения статистические данные в среднем за 2007-2008 гг.; остальное – данные (2005 г.) сельскохозяйственной переписи.

Рис. 3. Сезонность в использовании труда в различных секторах сельского хозяйства, в % к февралю

Однако все же различия в сезонности использования труда в различных секторах товарного сельскохозяйственного производства видятся незначительными на фоне этого явления в потребительских ЛПХ. Причем оно усиливается: если в 2001 г. превышение объемов используемого труда в мае по отношению к февралю составляло 1,6 раза, то в 2008 г. – уже более чем 3 раза.

В этом процессе также нельзя не видеть влияния начавшегося существенного сокращения поголовья скота на сельских подворьях.

Распространенность в сельском хозяйстве неполной занятости экономически обуславливает его подавляющее доминирование в численности занятых дополнительной работой. И хотя ее масштабы в целом по экономике России сокращаются, ведущая роль аграрного производства остается.

Так, при снижении общей численности занятых в экономике страны, имеющих дополнительную работу, с 4184 тыс. человек в 1999г. до 2620 тыс. человек в 2004 г. или на 37,4%, данный процесс в сельском хозяйстве был всего лишь на 4 процентных пункта интенсивней. Поэтому доля аграрного производства во вторичной занятости за этот период снизилась немного (с 70 до 65,6%) и осталась по-прежнему определяющей. Такая роль сельского хозяйства во вторичной занятости обусловлена тем, что ее имеют 27% работников отрасли, тогда как доля таковых в большинстве других отраслей не превышает 1-2%. В результате взаимодействия всех этих факторов, в сельском хозяйстве на 1000 часов основной работы приходится 52 часа дополнительной, в то время как в промышленности всего лишь 3,8 часа, в строительстве 6,8 часа, в жилищно-коммунальном хозяйстве и здравоохранении – по 6,7 часа.

Статистические или какие-либо иные, но достаточно масштабные данные об характере вторичной занятости работников сельского хозяйства по видам экономической деятельности отсутствуют. Опираясь на отдельные обследования, можно с высокой долей уверенности предположить, что для большинства работников сельскохозяйственных организаций такой занятостью является работа в ЛПХ. По данным нашего социологического обследования, осуществленного в 2004 г. в рамках международного исследовательского проекта BASIS-Россия, она составляла в одном из типичных районов Ивановской области в среднем за год 11,3 часа в неделю, в том числе у мужчин 9,5, а у женщин – 13,3 часа.

Таблица 2

Совокупная продолжительность рабочей недели в отраслях экономики, часов в неделю на работника, 2004 г.

|

Отрасли |

Всего отработано |

В том числе |

Доля дополнительной занятости в совокупной, % |

|

|

на основной работе |

на дополнительной работе |

|||

|

Всего по экономике |

39,9 |

38,3 |

0,6 |

1,50 |

|

в том числе: промышленность |

39,2 |

39,1 |

0,1 |

0,26 |

|

сельское и лесное хозяйство |

39,5 |

34,8 |

4,7 |

11,90 |

|

транспорт и связь |

40,0 |

39,8 |

0,2 |

0,50 |

|

строительство |

40,6 |

40,3 |

0,3 |

0,74 |

|

торговля и общественное питание |

40,2 |

40,0 |

0,2 |

0,50 |

|

жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание |

38,9 |

38,6 |

0,3 |

0,77 |

|

здравоохранение |

37,6 |

37,3 |

0,3 |

0,80 |

|

образование |

34,2 |

34,2 |

||

|

культура и искусство |

36,9 |

36,9 |

||

|

наука и научное обслуживание |

39,0 |

39,0 |

||

|

финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение |

38,7 |

38,5 |

0,2 |

0,52 |

Источник: расчеты на основе данных - Обследование населения по проблемам занятости. Ноябрь, 2004: Стат.сб./Росстат. – М., 2004. В последующем информация о дополнительной занятости по отраслям экономики или видам экономической деятельности Росстатом не публиковалась.

Как видно из таблицы 2, распространенность вторичной занятости в сельском хозяйстве вполне компенсирует ее более низкий, по сравнению с большинством других отраслей, уровень на основной работе. Составляя почти 5 часов в неделю, она «выводит» сельское хозяйство из предпоследнего места по рабочему времени на основной работе в лидирующую группу отраслей по совокупной продолжительности рабочей недели, практически достигая ее нормативной величины.

Установленных фактов о распространении неполной занятости в сельском хозяйстве достаточно, чтобы внести больше ясности в роль факторов снижения доходности труда в сельском хозяйстве.

Вполне очевидно, что не следует отрицать наличие такой связи. Однако преувеличивать ее, как это иногда имеет место в экономической литературе, тоже не следует. Во всяком случае, по отношению к сельхозорганизациям, где по сравнению с другими секторами сельского хозяйства распространение неполной занятости было наименьшим. Все-таки главное в снижении цены труда в отрасли – это системный кризис, масштабные искажения в ущерб сельскому хозяйству межотраслевых экономических отношений.

Падение заработной платы в сельском хозяйстве было катастрофическим. Ее размер, исчисленный по покупательной способности, уже к 1993 г. сократился на половину, а к 1999 г. составил лишь 18% от уровня 1990 г. Затем началось его повышение.

Однако темпы, составляя в 1999-2005 гг. лишь 3,9% в среднем за год, в 2,2 раза были ниже среднероссийских. В результате отставание сельского хозяйства по заработной плате в этот период продолжало увеличиваться.

Начиная с 2006 г. темпы роста номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (включая охоту и лесное хозяйство), как следует из статистических данных, стали опережать темпы ее роста в экономике в целом: в 2006 г. на 1,0%, а в 2007 г. – уже на 6,9%. Если это расценивать как начало перелома прежней тенденции, то есть надежда, что сельское хозяйство встало на путь сокращения разрыва в уровне заработной платы по сравнению с ее среднероссийским уровнем. Но при этом необходимо иметь в виду, что для достижения соотношения в зарплате, к которому сельское хозяйство подошло в 1990 г. (95,4% от среднего уровня по экономике), потребуется значительное время: примерно около 10 лет, если годовые темпы роста заработной платы в отрасли будут превышать среднероссийские на 9-10%.

Однако похоже, что кризис замедлит данный процесс. В 2008 г. анализируемое опережение, составив 7,3%, повысилось к уровню 2007 г. лишь на 0,4%. По итогам же первого полугодия 2009 г. оно уже снизилось до 6,3%, что указывает на вероятность движения вспять.

По состоянию на 2008 г. в сельскохозяйственных организациях все еще сохранялся самый низкий среди видов экономической деятельности уровень заработной платы (табл. 3). Причем отставание, как правило, велико. Лишь текстильное и швейное производство находятся в столь же незавидном положении.

Между тем в среднем по экономике это превышение составляло 2,2 раза. Нельзя не обратить внимания и на то, что на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции (пищевая промышленность) размер заработной платы намного выше (в 1,7 раза) по сравнению с аграрным производством. Самую же высокую заработную плату из достаточно крупных сфер занятости имеет финансовая сфера, где заработная плата выше, нежели в аграрном производстве в 5,2 раза.

В дискуссиях о природе и причинах различий в доходах городского и сельского населения можно встретить мнение, что более низкий уровень заработной платы у селян в значительной мере компенсируется доходами от ЛПХ. Статистическая информация о денежной части этих доходов отсутствует. Публикуемые же Росстатом данные оценки их натуральной величины показывают, что такой аргумент уместен, поскольку сумма натуральных поступлений у сельского населения существенно бóльшая: в 2008 г. она составляла 769,2 руб. в среднем на члена домохозяйства, что в 2,4 раза превышает аналогичный показатель у городского населения. Однако и при этом среднедушевой показатель располагаемых ресурсов у сельского населения составляет лишь 57,8% его величины у городского.

Таблица 3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельноcти, 2008 г.

|

Виды экономической деятельности |

Руб. в месяц |

В % к |

|

|

средней по экономике |

сельскохозяйств. организациям |

||

|

В среднем по экономике |

17290,1 |

100 |

215,7 |

|

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |

8474,8 |

49,0 |

105,7 |

|

в том числе сельскохозяйственная деятельность сельскохозяйственных организаций |

8020,6 |

46,4 |

100 |

|

Добыча полезных ископаемых |

33206,1 |

192,1 |

414,0 |

|

Обрабатывающие производства |

16049,9 |

92,8 |

200,1 |

|

в т. ч.: производство пищевых продуктов |

13930,4 |

80,6 |

173,7 |

|

текстильное и швейное производство |

8453,6 |

48,9 |

105,4 |

|

металлургическое производство |

18171,1 |

105,1 |

226,6 |

|

Строительство |

18574,0 |

107,4 |

231,6 |

|

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и прочих предметов |

11476,3 |

66,4 |

143,1 |

|

Финансовая деятельность |

41871,8 |

242,2 |

522,1 |

|

Образование |

11316,8 |

65,5 |

141,1 |

|

Здравоохранение и предоставление социальных услуг |

13048,6 |

75,5 |

162,0 |

Источники: Российский статистический ежедневник. 2009: Стат.сб. / Росстат. - М., 2009; по сельскохозяйственным организациям – сводный годовой отчет сельскохозяйственных организаций Минсельхоза РФ за 2008 г.

Нельзя также забывать и о том, что на доход от ЛПХ сельская семья затрачивает дополнительный труд – труд преимущественно ручной, физически тяжелый. Необходимость заниматься им в значительных размерах – одна из характерных особенностей условий жизни на селе, которая является малопривлекательной для профессионально подготовленной молодежи.

Отраслевые различия в доходности труда проявляются и внутри самого сельского сообщества. По данным нашего социологического обследования в Ивановской области, на которое мы уже ссылались, сельскохозяйственный тип семьи (все работающие заняты в сельхозорганизациях) по сравнению с несельскохозяйственным (все работающие заняты несельскохозяйственной деятельностью) при их схожести по размеру и социально-демографической структуре имеет более высокую совокупную занятость, прежде всего за счет занятости в общественном секторе экономике, но более низкие «трудовые» доходы (табл. 4).

Острота существующей экономической несправедливости особенно резко проявляется при сопоставлении размера часовой заработной платы. Ее уровень у работника сельхозорганизации на 36 процентных пункта ниже, чем у его соседа, занятого в другой сфере сельской экономики. Данный разрыв не преодолевается более высокой у аграрных работников доходностью труда на подворье, которая образуется за счет повышенной для них доступности ресурсов сельхозорганизаций, используемых в ЛПХ.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года политика повышения заработной платы в соответствии с теорией увязывается с темпами роста производительности труда. И в самом деле: нельзя же распределять больше производимого. Однако даже национальная экономика может прибегнуть к внешнему заимствованию и таким путем смягчить, а вернее – отсрочить действие экономических отношений в соответствии с законом опережающих темпов роста производительности труда. Такие возможности значительно увеличиваются, а вероятность их реализации существенно возрастает, если спуститься на уровень межотраслевых экономических отношений внутри национальной экономики.

Таблица 4

Различия в продолжительности занятости и доходности труда между сельскохозяйственным и несельскохозяйственным типами сельских домохозяйств

|

Показатели занятости и доходности труда |

Типы домохозяйств |

||

|

сельско-хозяйств. |

несельско-хозяйств. |

сельскохозяйств. в % к несельскохоз. |

|

|

Занятость работающего в общественном секторе |

|||

|

экономики, часов в год: совокупная |

2674 |

2297 |

116,4 |

|

в т.ч.: в общественном секторе экономики |

2087 |

1737 |

120,1 |

|

в ЛПХ |

587 |

560 |

104,8 |

|

Всего доходов на 1 члена домохозяйства, тыс. руб. |

17,4 |

20,0 |

87,0 |

|

в т.ч.: заработная плата |

8,8 |

12,0 |

73,3 |

|

валовый доход от ЛПХ |

5,2 |

3,5 |

148,6 |

|

Доходность труда, руб./час: в общественном секторе экономики в ЛПХ |

8,55 12,38 |

13,32 9,51 |

64,2 130,2 |

Источники: данные авторского социологического обследования сельских домохозяйств Ивановской области, 2004 г. По квотно-пропорциональной выборке обследовано 179 домохозяйств, в них опрошено 347 человек из категории «занятые в экономике».

Допущенное их искажение в ущерб сельскому хозяйству, граничащее по масштабам и глубине с разрушением системы, и связанное с этим самое резкое среди отраслей падение цены труда взывают к справедливости, как минимум, к возвращению утерянного, с последующим «включением» в стратегию аграрной политики принципа приоритета сельского хозяйства, вплоть до разработки соответствующего закона [2, СС. 50, 51].

Имеются и внутриотраслевые основания временного отхода от принципа опережающего роста производительности труда по сравнению с его оплатой. В частности, в сельхозорганизациях затраты на рабочую силу снижались быстрее, нежели на другие факторы производства. Это видно хотя бы из того, что при снижении заработной платы с 1990 по 1998 годы на три четверти производительность труда упала немногим более чем на треть. В этой связи потребуются время и усилия, чтобы для начала только выровнять динамику заработной платы и производительность труда. Поэтому мы солидарны с набирающей силу в научных кругах позицией, что некоторое время зарплату следует повышать быстрее, чем производительность. И только после выравнивания их темпов можно будет осуществлять повышение заработной платы на основе определенных нормативов ее прироста на каждый процент прироста производительности труда [1, СС. 8-10].

Для этого необходимо решать задачу повышения доходности сельского хозяйства, чего нельзя достигнуть, лишь акцентируясь на поддержке кредитования и лизинга, которые к тому же доступны только ограниченному кругу товаропроизводителей. Кредитное субсидирование сориентировано в основном на экономически сильные сельхозорганиза-ции, где проблемы занятости, включая и уровень оплаты труда, если и не в должной мере решены, то, во всяком случае, не столь остры, как в основной массе хозяйств.

Еще менее доступна кредитная поддержка малым формам аграрного производства. По данным ежегодного социологического и экспертного исследования реализации Госпрограммы, осуществляемого ВИАПИ с участием ряда исследовательских институтов и вузов, в 2008 г. ею воспользовались лишь около 2% ЛПХ. А ведь они все еще производят более 40% валовой сельхозпродукции и в них занято только как на основной работе свыше 7 млн. человек трудоспособного возраста.

Помимо кредитной требуется и прямая, причем масштабная поддержка аграрного производства и, конечно же, надежный, постоянно действующий (а не как временные компромиссы правительства с монополиями, с торговлей) механизм справедливых межотраслевых экономических отношений, разработка которого неоправданно затягивается. Стало совершенно очевидным, что нужна политическая воля руководства страны, чтобы наконец-то разрубить этот гордиев узел, связавший сельское хозяйство в годы разгула дикого капитализма. На региональном уровне такой опыт уже имеется.

К примеру, под патронатом местной администрации в Белгородской области в 2009 г. достигнуто и начало действовать соглашение между производителями и переработчиками молока, а также торговыми сетями о распределении цены на молоко и молочную продукцию, исходя из критерия себестоимости производства у каждого из них. В результате производителям молока установлена минимальная закупочная цена не ниже 50% от средней розничной цены без НДС, молокоперерабатывающим предприятиям – 47%, а торговле – не выше 7%. Пока же для практики, к сожалению, более характерна обратная пирамида, когда сельхозпроизводителям, несущим основные издержки, достается минимум дохода.

Поэтому только при достижении справедливых для сельского хозяйства межотраслевых экономических отношений станет возможной масштабная технико-технологическая модернизация отрасли, ее перевод на инновационный путь развития при качественно новом уровне кадрового обеспечения, которые позволят ей ускорить движение к достижению намеченных Концепцией социально-экономического развития страны до 2020 г. роста производительности труда (в 1,7 раза) и размера оплаты труда до соотносимого со средним уровнем по экономике. Иначе это по-прежнему будет уделом лишь отдельных сель-хозорганизаций, в своем большинстве интегрированных в агрофирмы и агрохолдинги, благодаря чему распределительные отношения по формированию доходности производства сельхозпродукции и цены аграрного труда в некоторой мере избавлены от диктата ресурсных, тогово-сбытовых монополий и всяческих посредников.

Среди мер повышения доходности аграрного производства и труда могут быть и такие, как мораторий на банкротство сельхозпредприятий, налоговые каникулы, отсрочка платежей по задолженности по бюджету и другие меры, которые бы позволяли ослабить финансовый пресс на кризисный период [5, С.7].

Недостаток финансовых ресурсов для приобретения оборотных средств – характерная черта функционирования аграрного производства в 90-е годы XX столетия и начальные XXI века. Нынешний же кризис еще более обостряет эту застаревшую проблему. Нужны меры «быстрого реагирования» по финансовой поддержке, например, в форме низкопроцентных или же совсем беспроцентных кредитов на заработную плату, семена, минеральные удобрения, ГСМ и другие ресурсы для проведения посевной, а также уборочной в тех предприятиях, которые еще имеют необходимую технику и кадры для успешного осуществления этих работ. Подобные меры позволят сохранить кадровый потенциал многим сельхозорганизациям, включая и те, которые в таком случае получают шанс избежать банкротства, а фермерским хозяйствам и товарным хозяйствам населения – сохранить или даже расширить свое производство и соответственно поддержать, а возможно и увеличить доходы.

Свою роль в повышении доходности аграрного труда должно сыграть и развитие на селе альтернативных видов занятости, что позволяет включиться рыночному механизму формирования цены труда в отрасли. Наши исследования показывают, что в пригородных районах, где уже имеет место конкуренция за рабочую силу, сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены повышать заработную плату, даже идя на некоторое снижение уровня рентабельности производства.

* * *

-

«Миссия российского крестьянства в формиро- 5. Ушачев И. Удастся ли упредить кризис в АПК? вании социального государства». 22-23 октября // Сельская жизнь, 2-8 апреля 2009, № 24. – С.7.

Список литературы Занятость работников сельского хозяйства: продолжительность и доходность

- Бобков В. Реальные масштабы бедности в России значительно больше, чем принято считать//Человек и труд. -2007. № 5. -СС. 4-11. EDN: HZPXUT

- Буздалов И.Н. Российское крестьянство под прессом монопольного укрупнения и структурных перекосов в экономике. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Миссия российского крестьянства в формировании социального государства». 22-23 октября 2009 г., Белгород, 2009. Изд-во Белгородской ГСХА. -СС. 39-52.

- Обзор занятости в России. Вып. I (19912000 гг.) -М.: ТЕИС, 2002 -352с.

- Сельскохозяйственная деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств в России. -М.: Госкомстат России. 2000.

- Ушачев И. Удастся ли упредить кризис в АПК?//Сельская жизнь, 2-8 апреля 2009, № 24. -С.7.