Запасы и трансформация растительных остатков в агрочерноземах лесостепной зоны Красноярского края

Автор: Ольга Анатольевна Власенко

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Статья в выпуске: 10, 2021 года.

Бесплатный доступ

В работах Валентины Владимировны Чупровой было показано, что основным источником пополнения органического вещества агропочв Красноярского края являются растительные остатки полевых культур, которые попадают в почву не только после уборки урожая, но и в течение всей вегетации. Исследования проведены в 2006–2020 гг. на территории Красноярской и Канской лесостепей, где в структуре почвенного покрова преобладали агрочечноземы глинисто-иллювиальные и криогенно-мицелярные. В качестве объектов были выбраны агроэкосистемы с разной антропогенной нагрузкой. Исследованиями установлено, что средние запасы растительных остатков (корней, надземной и подземной мортмассы) в агрэкосистемах убывают в ряду: естественные луга и сеяные сенокосы (28,5 т/га), многолетние травы (21,0 т/га), пропашные культуры (16,0 т/га), капустные масличные культуры (9,3 т/га), травосмеси (9,0 т/га), однолетние травы (6,8 т/га), зерновые и зернобобовые культуры (2,1–6,5 т/га). В изученных агроэкосистемах сохраняется положительный баланс растительных остатков в почве, за исключением пропашных культур (картофель) и чистых паров. Кинетический потенциал разложения растительных остатков имеет тесную отрицательную связь с соотношением в них углерода к азоту (C/N) и аппроксимируется полиномом второй степени, коэффициент корреляции составил -89 %. Показано, что наиболее узкое отношение C/N характерно для фитомассы сои (18), наиболее широкое – для соломы пшеницы (72) и коней рапса (более 100). Наибольший потенциал разложения характерен для ботвы картофеля и корней сои (k = 0,91–0,96). Солома пшеницы крайне медленно разлагается, имеет самый низкий потенциал разложения (k = 0,06).

Запасы растительных остатков, мортмасса, интенсивность разложения, отношение C/N, агрочернозем, полевые культуры, многолетние травы

Короткий адрес: https://sciup.org/140257841

IDR: 140257841 | УДК: 631.417.4 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-10-101-107

Текст научной статьи Запасы и трансформация растительных остатков в агрочерноземах лесостепной зоны Красноярского края

Известно, что органическое вещество почвы имеет гетерогенную структуру. Различные компоненты его отличаются по степени устойчивости к разложению и делятся на стабильные и легкоминерализуемые фракции [1, 2]. Легкоминерализуемая часть также неоднородна и включает лабильное и подвижное органическое вещество. Основным источником легкоминерализуемого органического вещества в почве являются растительные и любые другие органические остатки. Таким образом, растительные остатки сельскохозяйственных культур имеют огромное значение для поддержания плодородия пахотных почв. Это прежде всего первоисточник органического вещества, а также источник элементов минерального питания растений. Кроме этого, растительные остатки в пахотных горизонтах улучшают физические, водно-физичес– кие и биологические свойства агропочв, повышают их устойчивость [3, 4].

Под чутким руководством Валентины Владимировны Чупровой и при ее активной поддержке на кафедре был собран обширный материал о запасах и продукции растительного вещества, процессах его трансформации, о гумусном состоянии агропочв лесостепной зоны Красноярского края. Последовательно развивая взгляды своего учителя, нами были изучены основные параметры биологического круговорота углерода в агроэкосистемах при разном уровне интенсификации производства, то есть при разных способах обработки почв, применении разных почвозащитных технологий и средств химизации, были изучены различные севообороты и культуры, как традиционные для нашей зоны, так и малораспространенные, но перспективные.

Основная часть исследований была проведена в агроэкосистемах в пределах Красноярской и Канской лесостепей Красноярского края.

В структуре почвенного покрова, изученных агроэкосистем преобладали агрочерноземы, представленные в основном комплексами глинисто-иллювиальных и криогенно-мицеллярных подтипов. Начиная с 2006 г. запасы органического вещества и процессы его трансформации были изучены в агроэкосистемах однолетних (суданская трава, пайза) и многолетних кормовых трав (клевер, люцерна, эспарцет, козлятник), масличных капустных (рапс) и пропашных культур (кукуруза, картофель, подсолнечник), зерновых (пшеница, ячмень, овес) и зернобобовых (соя) в различных севооборотах, естественных лугов, сеяных сенокосов (кострец + люцерна) и паровых полей в качестве контрольных участков [5, 6].

Методы изучения биологического круговорота в свое время были описаны еще в работах Н.И. Базилевич [7]. Запасы надземной мортмас-сы учитывали по четырем срокам в течение вегетации в 4-кратной повторности. Вместе с надземным остатками учитывали запасы подземной мортмассы и корней методом монолитов на глубину 20 см. Подземную мортмассу фракционировали на крупные (> 0,5 мм) и мелкие (< 0,5 мм) остатки.

Определение валового азота в растительных образцах проводили методом Гинзбурга и Щегловой. Определение углерода в растениях – методом Анстета в модификации В.В. Пономаревой и Т.А Плотниковой [8].

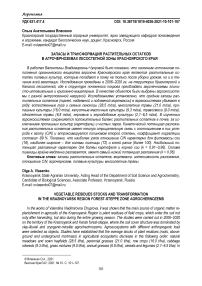

В структуре запасов растительного вещества многолетних трав преобладают корни, крупные и мелкие фракции мортмассы. Отличительной особенностью обладает агроэкосистема козлятника восточного, здесь высока доля надземной мортмассы (до 6,5–10,8 т/га), которая формируется благодаря высокой продуктивности данной культуры. При возделывании однолетних кормовых трав увеличивается доля запасов корней до 3,1 т/га и сокращается доля надземной мор-тмассы до 1,0 т/га. Возделывание масличных капустных культур сопровождается увеличением крупных растительных остатков в подземном блоке до 4,2 т/га. Отличительной особенностью запасов растительного вещества пропашных культур является очень высокая доля корней, особенно при возделывании кукурузы и подсолнечника (8,4 т/га). А при возделывании карто- феля увеличивается доля надземной мортмас-сы (3,2 т/га). Возделывание зерновых культур сопровождается резким сокращением запасов растительного вещества, особенно корней (0,2– 0,5 т/га), основную долю составляют подземные остатки и надземная мортмасса в виде соломы (1,3–2,0 т/га). Зернобобовые культуры, такие как соя, значительно увеличивают запасы корней в почвах до 2,9 т/га (рис. 1).

и крупная подземная мортмасса н мелкая подземная мортмасса

Рис. 1. Структура запасов растительного вещества в агроэкосистемах, т/га

Травосмеси по-разному влияют на структуру запасов растительного вещества. Например, при возделывании рапса и проса велика доля надземной мортмассы (3,3 т/га). В посевах суданской травы и овса преобладала мелкая подземная мортмасса (3,4 т/га). Естественные луга и сенокосы характеризовались наибольшим запасом растительных остатков – до 28 т/га, а чистые пары наименьшим – 2,1 т/га (за счет подземной мортмассы предшествующих культур). Таким образом, в структуре растительного вещества всех агроэкосистем преобладала подземная мортмасса. Исключение составляли пропашные культуры (подсолнечник, кукуруза) и сенокосы, где велика доля запасов корней.

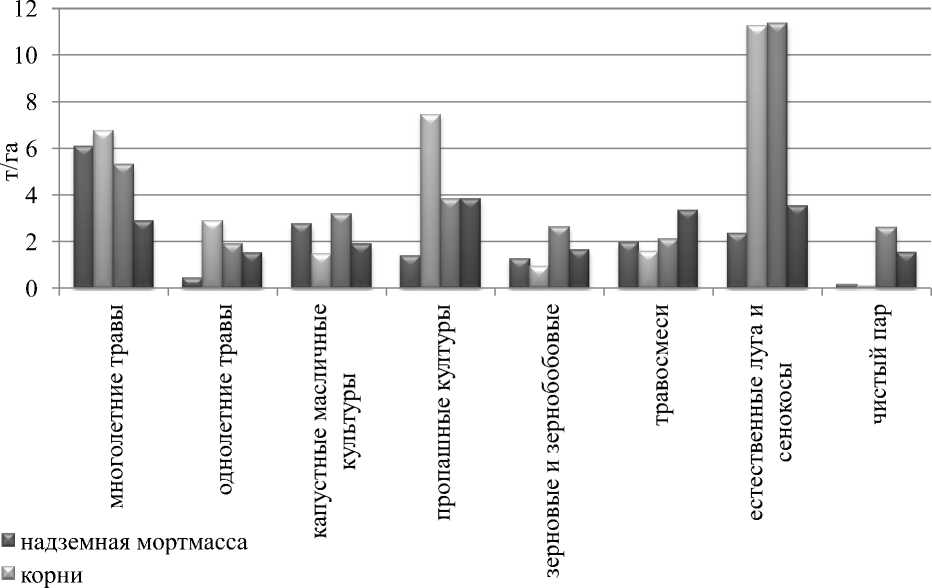

Часть растительных остатков находилась в почве от предшествующих культур или прежних лет, а другая часть поступала в течение вегетации и после уборки урожая ежегодно. Интенсивность поступления растительных остатков в почву и их разложения рассчитывается с помощью балансовых уравнений, предложенных Титляновой и Шатохиной [9]. В зависимости от агроэкосистемы интенсивность поступления растительных остатков в почву колеблется от 3,5 до 48,6 т/га в год (табл. 1).

Таблица 1

|

Культура |

Весенний запас мортмассы |

Поступило растительных остатков |

||||

|

до уборки |

после уборки |

Всего |

||||

|

с надземными органами |

с корнями |

с пожнивными остатками |

с корнями |

|||

|

Чистый пар |

1,91 |

0,71 |

0,89 |

– |

– |

3,5 |

|

Пропашные |

2,03 |

2,89 |

0,32 |

2,52 |

0,14 |

7,9 |

|

Зернобобовые |

2,74 |

0,53 |

0,83 |

0,91 |

0,48 |

5,5 |

|

Зерновые |

1,24 |

0,53 |

0,78 |

0,97 |

0,05 |

3,6 |

|

Масличные капустные |

4,8 |

1,7 |

2,5 |

2,2 |

1,9 |

13,1 |

|

Многолетние бобовые |

12,9 |

8,4 |

8,5 |

4,5 |

10,1 |

44,4 |

|

Сенокосы (кострец + люцерна) |

14,5 |

8,8 |

9,3 |

3,3 |

12,7 |

48,6 |

Интенсивность поступления растительных остатков в почву, т/га в год

Режим функционирования агроэкосистем во многом определяется соотношением интенсивности поступления и разложения растительных остатков. Благодаря современным технологиям, обеспечивающим сохранение растительных остатков на полях, мы видим, что поступление ос- татков превышает или равно их разложению (рис. 2). Таким образом, в изученных агроэкосистемах, за исключением картофеля и чистых паров, наблюдается положительный баланс растительного вещества в почвах.

и поступило

Li разложилось

Рис. 2. Соотношение поступления и разложения растительных остатков в агроэкосистемах, т/га в год

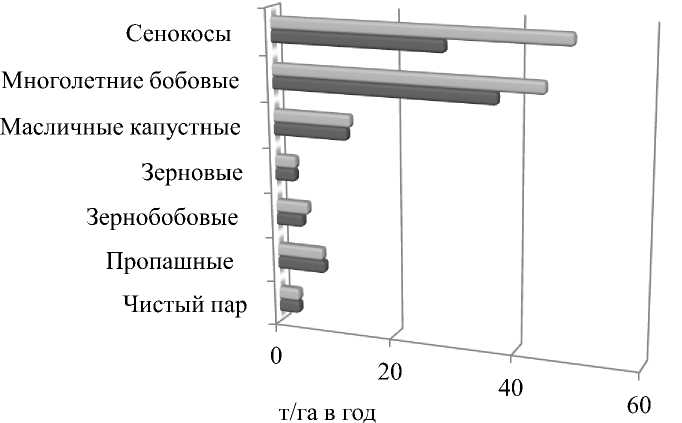

Известно, что разложение растительных остатков зависит от их биохимического состава: чем выше содержание азота в их составе, тем интенсивнее они разлагаются [10]. Результаты наших исследований показывают, что фитомас- са сои имела наименьшее отношение С/N, равное 18. В подземной мортмассе всех агроценозов отношение С/N расширялось до 50–70. Отмечено также очень широкое соотношение С/N в корнях рапса – более 100 (табл. 2).

Кроме химического состава растительных остатков на интенсивность разложения существенное влияние оказывала интенсивность поступления мортмассы в почву. Поступление свежих порций растительного вещества существенно стимулировало процессы разложения, особенно при десикации ботвы картофеля, так, за вегетационный период при возделывании картофеля по семенной технологии разложилось около 12,9 т/га надземной мортмассы. Коэффициент корреляции между интенсивностью поступления и разложения растительных остатков составил в среднем 59 %.

Растительные остатки культур обладают разным кинетическим потенциалом разложения и периодом полураспада (табл. 3). Наибольший потенциал разложения и наименьший период полураспада характерны для ботвы картофеля и корней сои в связи с высоким содержанием азота. Солома пшеницы крайне медленно разлагается, имеет самый низкий потенциал разложения. Зависимость константы разложения растительных остатков и отношения С/N хорошо апроксимируется полиномом второй степени, при этом обнаружена существенная обратная связь (r = -0,89) (рис. 3).

Таблица 2

|

Фракция растительного вещества |

Соя (без семян) |

Пар (сорные травы) |

Пшеница (солома) |

Картофель (ботва) |

Рапс |

|

Фитомасса |

18 |

32 |

54 |

38 |

31 |

|

Надземная мортмасса |

32 |

36 |

59 |

42 |

36 |

|

Крупная подземная мортмасса |

31 |

45 |

72 |

54 |

42 |

|

Мелкая подземная мортмасса |

47 |

64 |

70 |

69 |

59 |

|

Корни |

14 |

28 |

37 |

32 |

101 |

|

X |

26,4 |

41,0 |

58,4 |

47,0 |

53,8 |

|

S X |

18,6 |

14,3 |

14,1 |

14,7 |

12,2 |

|

C V , % |

70,5 |

34,9 |

24,2 |

31,3 |

22,7 |

|

НСР 05 по фракциям растительного вещества |

19,8 |

||||

|

НСР 05 по культурам |

18,8 |

||||

Таблица 3

Кинетический потенциал разложения (k, год-1) и период полураспада (Т½, лет) мортмассы различных полевых культур

|

Звено севооборота |

k, год-1 |

Т½ , лет |

|

Чистый пар |

0,61 |

1,14 |

|

Картофель |

0,91 |

0,76 |

|

Соя |

0,97 |

0,72 |

|

Яровая пшеница |

0,06 |

7,43 |

|

НСР 0,5 |

0,12 |

0,09 |

Отношение С/N в растительных остатках полевых культур

Зная величину чистой первичной продукции, разложением мортмассы, можно составить ба-количество отчужденного растительного веще- ланс растительного вещества (табл. 4). ства с урожаем, интенсивность поступления и

С/N

Рис. 3. Взаимосвязь константы разложения (k, год-1) и отношения С/N в мортмассе

Таблица 4

Баланс растительного вещества в зернопаропропашном севообороте, т/га ‧ период

|

Составляющие баланса |

Звенья севооборота |

|||

|

Соя |

Пшеница |

Чистый пар |

Картофель |

|

|

Запасы мортмассы весной |

6,1 |

2,8 |

4,2 |

4,5 |

|

Продукция |

9,5 |

9,7 |

1,4 |

19,9 |

|

В т.ч.: надземная |

6,6 |

7,9 |

0,8 |

12,0 |

|

подземная |

2,9 |

1,8 |

0,6 |

7,9 |

|

Отчуждено |

2,4 |

2,5 |

0 |

7,2 |

|

Поступило в мортмассу за вегетацию |

7,1 |

7,2 |

1,4 |

12,7 |

|

Разложилось |

4,5 |

2,8 |

1,4 |

12,9 |

|

Запасы мортмассы осенью |

8,7 |

7,0 |

4,2 |

4,3 |

|

Баланс |

+2,6 |

+4,2 |

0 |

-0,2 |

Например, в зернопаропропашном севообороте, благодаря применению почвозащитных технологий и сохранению растительных остатков (соломы пшеницы, стерни сои, ботвы картофеля), баланс положительный, накопление растительного вещества в агрочерноземе за ротацию севооборота составило более 6 т/га.

Выводы

-

1. Значительный вклад в формирование растительного вещества в агропочвах оказывает подземная мортмасса. Наименьшие запасы растительных остатков обнаружены в чистых парах за счет предшествующих культур – около 1,4 т/га. Наибольший запас характерен для естественных лугов и сенокосов – 28,5 т/га.

-

2. Интенсивность разложения растительных остатков имеет прямую положительную связь с интенсивностью их поступления в мор-тмассу (r = 0,59).

-

3. Кинетический потенциал разложения растительных остатков имеет тесную отрицательную связь с соотношением в них углерода к азоту (C/N) (r = 0,89).

В заключение хотелось бы выразить бесконечную благодарность своему учителю Валентине Владимировне Чупровой.

Список литературы Запасы и трансформация растительных остатков в агрочерноземах лесостепной зоны Красноярского края

- Чупрова В.В. Запасы, состав и трансформа-ция органического вещества в агропочвах Средней Сибири // Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 90. С. 97–116.

- Семенов В. М., Когут Б.М. Почвенное орга-ническое вещество. М.: ГЕОС, 2015. 233 с.

- Семенов В.М., Ходжаева А.К. Агроэкологи-ческие функции растительных остатков в почве // Агрохимия. 2006. № 7. С. 63–81.

- Титлянова А.А. Чупрова В.В. Изменение круговорота углерода в связи с различным использованием земель (на примере Крас-ноярского края) // Почвоведение. 2003. № 2. С. 211–219.

- Власенко О.А., Аветисян А.Т. Запасы расти-тельного вещества в агроценозах многолет-них кормовых трав Красноярской лесостепи // Вестник КрасГАУ, 2015. № 10. С. 126–130.

- Vlasenko O.A., Khalipsky A.N., Stupnitsky D.N. Vegetable structure balance in agrocherno-zems and the quality of seed production in the field crops cultivation with elements of soil pro-tective technologies // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. 315(4). С. 052045.

- Методы изучения биологического кругово-рота в разных природных зонах / Н.И. Ба-зилевич, А.А. Титлянова, В.В. Смирнов [и др.]. М.: Мысль, 1978. 182 с.

- Агрохимические методы исследования почв / под ред. А.В. Соколова. М.: Наука, 1975. 487 с.

- Титлянова А.А., Тихомирова Н.А., Шато-хина Н.Г. Продукционный процесс в агро-ценозах. Новосибирск: Наука, 1982. 184 с.

- Влияние соотношения С:N на разложение фитомассы кукурузы при изменении со-держания эндогенного и экзогенного азота / А.К. Квиткина, А.А. Ларионова, Д.Н. Дуда-рева [и др.] // Теоретическая и прикладная экология. 2017. № 2. С. 78–83.