Запасы продуктивной влаги в агроценозах пшеницы, возделываемых по ресурсосберегающим технологиям

Автор: Кураченко Н.Л., Картавых А.А., Ржевская Н.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты, отражающие влияние ресурсосберегающих технологий возделывания яровой пшеницы на пространственную изменчивость влажности и сезонную динамику запасов продуктивной влаги в черноземах Красноярской лесостепи. Выявлено, что минимальная и нулевая обработка почвы не создают лучшие условия влагонакопления по сравнению с отвальной вспашкой.

Чернозем, обработка почвы, ресурсосберегающие технологии, продуктивная влага

Короткий адрес: https://sciup.org/14083718

IDR: 14083718 | УДК: 631.41

Текст научной статьи Запасы продуктивной влаги в агроценозах пшеницы, возделываемых по ресурсосберегающим технологиям

Оценку действия различных приемов основной обработки проводили в производственном опыте по следующей схеме: 2010 г. – отвальная (осенью на 20–22 см) и минимальная обработка (дискатором осенью на 12–14 см); 2011 г. – отвальная (осенью на 20–22 см) и нулевая обработка (прямой посев по стерне); 2012 г. – отвальная, минимальная и нулевая обработка. Органические и минеральные удобрения в почву не вносили. В годы проведения опытов возделывали яровую пшеницу сорта Новосибирская 15. Площадь учетной делянки 60 м2. Повторность отбора образцов и аналитических определений 3-кратная. Почвенные образцы отбирали в слое 0–20 см в фазу всходов (июнь), колошения (июль) и молочной спелости (август). Оценка пространственного варьирования влажности почв проводилась на контрольных вариантах в

10-кратной повторности в период всходов пшеницы. В образцах определяли влажность термовесовым методом [1]. Результаты аналитических определений обрабатывались статистическими методами [7, 8].

Вегетационные сезоны 2010–2011 гг. по условиям увлажнения были одинаковыми и характеризовались как дождливые. В июне-июле 2010 года осадков выпало в полтора раза больше нормы. Вегетационный период 2011 года отличался превышением количества осадков в период мая-августа на 144–211 % от нормы. Погодные условия 2012 года сопровождались высокой среднесуточной температурой воздуха и малым количеством осадков. За май-сентябрь выпало 161 мм осадков, что ниже среднемноголетнего уровня на 36 %.

Результаты исследований и их обсуждение . Пространственная вариабельность почвенных свойств в масштабах сельскохозяйственного угодья является одной из причин пестроты урожая сельскохозяйственных культур. Антропогенное воздействие может приводить к модификации ясных зависимостей состава и свойств почв от внешней среды. При оценке качества угодья должна учитываться степень пространственной неоднородности свойств почв.

Содержание влаги оказывает решающее влияние на все свойства почвы и на протекающие в ней процессы. Ее пространственное распределение зависит от рельефа и микрорельефа [2], плотности сложения почвы, количества выпавших осадков [14], скорости фильтрации, растительности, сезонных факторов [10]. Незначительное варьирование влажности почвы (V=9–10 %) в пределах поля свидетельствует об однородности пространственного её распределения (табл. 1). В условиях минимальной обработки почвы среднестатистическое содержание влаги больше (30 %), чем при отвальной (27 %). Абсолютный интервал варьирования ( min-max) в условиях минимальной обработки сокращен и связан с увеличением минимума и максимума колебаний. Средние значения влажности по точкам отбора варьируют от 27 до 35 %. Учет пространственной неоднородности влажности при прямом севе показал, что она варьирует в небольшой степени (V = 12 %). При этом среднестатистическая величина влажности почвы выше (35 %), чем на отвальной и минимальной обработке.

Статистические показатели влажности чернозема в пространстве, %, n = 10

Таблица 1

|

Показатель |

Х |

S |

Мin |

Мax |

Мin-max |

V, % |

|

Отвальная обработка |

27,0 |

2,8 |

21,7 |

31,2 |

9,5 |

10 |

|

Минимальная обработка |

30,0 |

2,8 |

26,49 |

34,9 |

8,4 |

9 |

|

Нулевая обработка |

35,0 |

4,1 |

27,1 |

42,5 |

15,4 |

12 |

Примечание. Здесь и далее: Х – среднее арифметическое; S – стандартное отклонение; min, max – предельные значения; min-max – интервал варьирования; V – коэффициент вариации.

Такие закономерности согласуются с рядом исследований [17, 4]. Действительно, при нулевом севе на поверхности почвы сохраняются стерня и другие пожнивные остатки. Стерня защищает почву от солнечного перегрева, задерживает снег, а главное, сохраняет почву от разрушения ветром. Благодаря повышению влажности почвы, возрастает и урожайность сельскохозяйственных культур.

В условиях сельскохозяйственного производства основной интерес представляет та часть почвенной влаги, которая обладает лабильностью, достаточной не только для поддержания жизни культурных растений, но и создания надлежащего урожая. В связи с этим для характеристики влагообеспеченности целесообразно учитывать лишь продуктивную влагу. Водный режим пахотных черноземов Красноярского края [15, 3] свидетельствует о необходимости его улучшения путем применения комплекса агротехнических мероприятий, направленных на накопление в черноземах осенне-зимних осадков и снеготаяния вод.

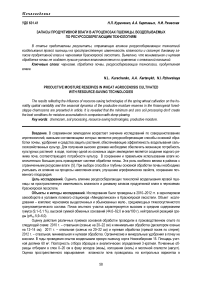

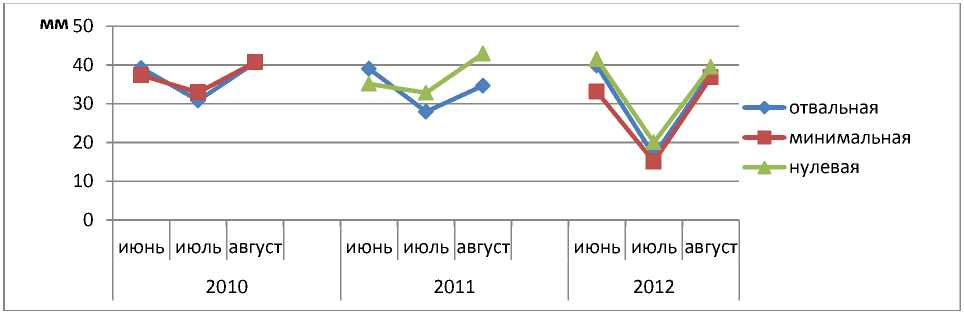

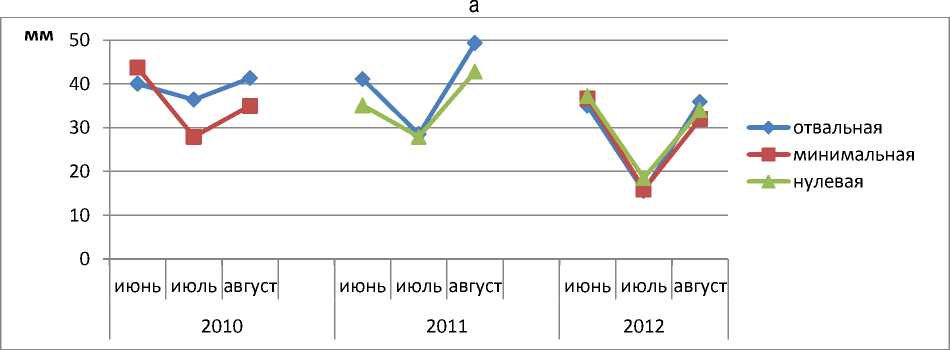

Учет запасов влаги, накопленной в пахотном слое к началу вегетационного периода, свидетельствует о хорошей и удовлетворительной влагообеспеченности черноземов (33–44 мм) и отсутствии существенных различий между типами основной обработки (рис. 1).

б

— ■ —минимальная

в

Рис. 1. Динамика запасов продуктивной влаги (0–20 см, мм) в агроценозах пшеницы на вариантах опыта: а – контроль; б – протравливание семян; в – NPK + протравливание семян + гербициды

Полученные закономерности подтверждаются рядом исследований. Так, в условиях Зауралья установлено, что обеспеченность посевов влагой до кущения яровой пшеницы при разных способах основной обработки практически одинакова [5]. Также доказано, что на черноземных почвах запасы продуктивной влаги в весенний период и в последующем мало зависели от способов основной обработки [9]. В целом величина накопления доступной влаги в пахотном горизонте в большей степени определялась количеством выпадающих осадков. Хорошо известно, что обработка почвы без оборота пласта с оставлением пожнивных остатков на поверхности стерни сводит к минимуму испарение влаги с поверхности почвы. Однако роль стерневых фонов для улучшения влагообеспеченности растений повышается с увеличением засушливости климата и с облегчением гранулометрического состава почвы [16, 11].

С началом вегетации пшеницы изменение запасов становится результатом совокупного взаимодействия почвы, растений, метеорологических условий. Влага, накопленная в пахотном слое черноземов к началу вегетационного периода, затем быстро расходуется на транспирацию возделываемых культур и физическое испарение. Важно отметить, что потребление воды сельскохозяйственными культурами идет в основном из слоя 0–40 см, а из слоя 40–100 см такая культура, как пшеница, потребляет лишь 13 % от суммарного её расхода [12]. Исследованиями установлено, что динамика запасов продуктивной влаги в пахотном слое агроценозов пшеницы имеет однотипный ход изменчивости, но различную качественную оценку по годам. Влагообеспеченность посевов яровой пшеницы складывалась в годы исследований по-разному и зависела от погодных условий. Вегетационные сезоны 2010–2011 гг. по условиям увлажнения были одинаковыми и характеризовались как дождливые, что и определило схожий ритм динамики продуктивной влаги. Погодные условия 2012 года сопровождались высокой среднесуточной температурой воздуха и малым количеством осадков. Так, к июлю под пшеницей, которая в это время находится в фазе кущения – выхода в трубку, запасы влаги по вариантам опыта составили 14–20 мм, что соответствует неудовлетворительной обеспеченности.

Статистический анализ запасов продуктивной влаги в вегетационный сезон 2010 года указывает на незначительное и небольшое варьирование показателя (V = 6–14 %) (табл. 2). Исключение составляет вариант с протравливанием семян на фоне минимальной обработки (V = 22 %), где абсолютный интервал варьирования (min-max) увеличен в два раза (16 мм). Среднесезонные запасы влаги в вегетационный сезон 2010 года на вариантах опыта имеют близкие количественные оценки (35–39 мм).

Таблица 2

Статистические показатели запасов продуктивной влаги в 2010 году (0–20 см, n = 9), мм

|

Вариант |

X |

S |

Min |

Max |

Minmax |

V, % |

|

Отвальная обработка |

||||||

|

Контроль |

36,9 |

5,3 |

30,8 |

40,6 |

9,8 |

14 |

|

Протравливание |

39,2 |

2,5 |

36,4 |

41,3 |

4,9 |

6 |

|

NPK + протравливание + гербицид |

37,0 |

3,1 |

33,9 |

40,0 |

6,1 |

8 |

|

Минимальная обработка |

||||||

|

Контроль |

36,9 |

3,9 |

32,9 |

40,7 |

7,8 |

11 |

|

Протравливание |

35,5 |

7,9 |

27,9 |

43,7 |

15,8 |

22 |

|

NPK + протравливание + гербицид |

35,1 |

3,1 |

32,3 |

38,4 |

6,1 |

8 |

Отсутствие существенных различий в запасах продуктивной влаги между вариантами опыта и схожий характер динамики установлен в вегетационный сезон 2011 года (табл. 3). Внедрение в систему агроценоза стабилизаторов фитосанитарной обстановки приводит к увеличению высоты растений, лучшей кустистости, формированию большего колоса [18]. На фоне засоренности посевов в условиях минимальной и нулевой обработки этот элемент интенсификации ресурсосберегающих технологий приводит к снижению запасов влаги в пахотном слое до 28–29 мм, что, по-видимому, обусловлено увеличением запасов корней.

Таблица 3

Статистические показатели запасов продуктивной влаги в 2011 году (0–20 см, n = 9), мм

|

Вариант |

X |

S |

Min |

Max |

Minmax |

V, % |

|

Отвальная обработка |

||||||

|

Контроль |

33,8 |

5,6 |

27,9 |

39,0 |

11,1 |

17 |

|

Протравливание |

39,6 |

10,5 |

28,5 |

49,3 |

20,8 |

27 |

|

NPK + протравливание + гербицид |

38,8 |

4,1 |

34,1 |

41,4 |

7,3 |

11 |

|

Нулевая обработка |

||||||

|

Контроль |

36,9 |

5,3 |

32,8 |

42,9 |

10,1 |

14 |

|

Протравливание |

35,3 |

7,5 |

27,9 |

42,8 |

14,9 |

21 |

|

NPK + протравливание + гербицид |

37,5 |

4,3 |

33,5 |

42,1 |

8,6 |

11 |

По наблюдениям [13], в посевах на дискованной почве большая часть корней злаковых культур размещается в верхнем разрыхленном слое, а общее количество корневых остатков в пролущенной почве в ряде случаев больше, чем в вспаханной.

Сезонная динамика запасов продуктивной влаги в вегетационный сезон 2012 года характеризуется средней и высокой изменчивостью (табл. 4).

Таблица 4

Статистические показатели запасов продуктивной влаги в 2012 году (0–20 см, n = 9), мм

|

Вариант |

X |

S |

Min |

Max |

Minmax |

V, % |

|

Отвальная обработка |

||||||

|

Контроль |

31,4 |

12,9 |

16,6 |

39,8 |

23,2 |

41 |

|

Протравливание |

28,8 |

11,5 |

15,5 |

35,9 |

20,4 |

40 |

|

NPK + протравливание + гербицид |

28,6 |

10,3 |

17,0 |

36,5 |

19,5 |

36 |

|

Минимальная обработка |

||||||

|

Контроль |

28,3 |

11,7 |

15,0 |

36,8 |

21,8 |

41 |

|

Протравливание |

28,2 |

10,9 |

15,9 |

36,7 |

20,8 |

39 |

|

NPK + протравливание + гербицид |

30,1 |

13,5 |

15,4 |

41,8 |

26,4 |

45 |

|

Нулевая обработка |

||||||

|

Контроль |

33,7 |

11,9 |

20,0 |

41,5 |

21,5 |

35 |

|

Протравливание |

29,9 |

10,0 |

18,5 |

37,2 |

18,7 |

33 |

|

NPK + протравливание + гербицид |

29,4 |

13,4 |

14,0 |

37,9 |

23,9 |

45 |

Установлено, что наибольшее варьирование запасов влаги в пахотном слое типично для вариантов с внесением минеральных удобрений, протравливанием семян и обработкой посевов гербицидами на фоне минимальной и нулевой обработки (V = 45 %). В острозасушливый июльский период снижение запасов влаги на этих вариантах достигало 14–15 мм. К уборке пшеницы формируется удовлетворительная влагообес-печенность почвы (33–36 мм).

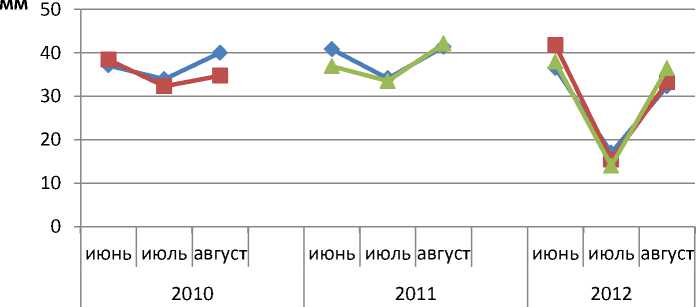

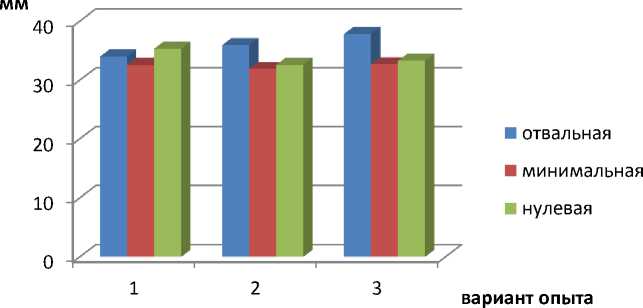

Оценивая в среднем запасы продуктивной влаги за вегетационные сезоны 2010–2012 гг., следует отметить, что ресурсосберегающие технологии основной обработки почвы не дают явно выраженных преимуществ по сравнению с отвальной вспашкой (рис. 2).

Рис. 2. Среднесезонные (2010–2012 гг.) запасы продуктивной влаги (0–20 см, мм) в агроценозах пшеницы на вариантах опыта: 1 – контроль; 2 – протравливание семян;

3 – NPK + протравливание семян + гербициды

Почва контрольных вариантов формирует запасы влаги на уровне 33–35 мм. Отвальная обработка на глубину 0–22 см с элементами интенсификации в виде протравливания семян, внесение удобрений с протравливанием семян и обработкой посевов гербицидами способствуют более полному сохранению влаги в пахотном слое в период вегетации пшеницы (36–38 мм).

Заключение . Таким образом, пространственная изменчивость влажности в условиях основной обработки черноземов оценивается как стабильная (V = 9–12 %). Запасы продуктивной влаги и их сезонная динамика (V = 6–45 %) в пахотном слое агроценозов пшеницы в большей степени зависят от количества выпавших осадков и не обусловлены типом основной обработки почвы. Применение элементов интенсификации на фоне отвальной вспашки способствует более полному сохранению влаги в черноземе Красноярской лесостепи (36–38 мм).