Запасы растительного вещества в агроценозах многолетних кормовых трав Красноярской лесостепи

Автор: Власенко О.А., Аветисян А.Т.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки агрономия и лесное хозяйство

Статья в выпуске: 10, 2015 года.

Бесплатный доступ

В ходе проведенных исследований в УНПК «Борский» Красноярского ГАУ выявлено, что средние запасы фитомассы в агроценозах многолетних бобовых трав составляли 3,5-4,9 т/га, запасы живых корней - 4,2-6,3 т/га. Запасы надземной мортмассы были 3,5-7,6 т/га, подземной - 7,8-10,7 т/га.

Запасы растительного вещества, фитомасса, мортмасса, козлятник восточный, эспарцет песчаный, люцерна гибридная, агроценозы, многолетние травы

Короткий адрес: https://sciup.org/14083996

IDR: 14083996 | УДК: 631.9

Текст научной статьи Запасы растительного вещества в агроценозах многолетних кормовых трав Красноярской лесостепи

Введение. Сохранность и воспроизводство плодородия почв во многом определяются балансом органического вещества в экосистемах. В современных социально-экономических условиях возник дисбаланс органического вещества в почвах многих агроэкосистем, когда вынос органики вместе с продукцией и эмиссия углекислого газа в процессах минерализации преобладают над поступлением растительных остатков в почву и их гумификацией [7, 9]. В сложившейся ситуации внедрение в структуру севооборотов посевов высокопродуктивных многолетних трав позволяет компенсировать потери органических веществ из почв [4, 5]. В связи с этим количественные оценки запасов надземного и подземного растительного вещества в агроценозах многолетних кормовых трав являются своевременными и актуальными, именно это и стало целью наших исследований.

Объекты и методы исследований. Исследования проводились с 2009 по 2012 год. В качестве объектов были выбраны агроценозы многолетних кормовых бобовых трав на комплексе черноземов выщелоченных и обыкновенных тяжелосуглинистых в пределах северной части Красноярской лесостепи (560 76/ с.ш.) в землепользовании УНПК «Борский» Красноярского ГАУ.

Пробная площадь №1 – агроценоз козлятника восточного 7–10-летнего возраста сорта Горноалтайский 87 (опытное поле Красноярского ГАУ). Козлятник восточный на территории Красноярской лесостепи возделывается ограниченно, только в научных целях, и считается здесь малораспространенной кормовой культурой. Однако он обладает высокой урожайностью (до 400 и более ц/га зеленой массы за два укоса) и сохраняет ее на протяжении 10–12 лет жизни, кроме этого, обладает мощной и разветвленной корневой системой, имеет множество корнеотпрысков [1, 4]. Пробная площадь № 2 – агроценоз эспарцета песчаного 2–4-летнего возраста сорта Песчаный 1 (производственный участок УНПК «Борский). Эта культура также мало распространена на территории Красноярской лесостепи. Достоинством эспарцета считается его неприхотливость к почвенным условиям, засухоустойчивость и морозостойкость. Высокую урожайность (до 250 ц/га зеленой массы за один укос) он сохраняет на протяжении 5–7 лет жизни. Пробная площадь № 3 – агроценоз люцерны гибридной 2–3-летнего возраста сорта Метеор (опытное поле Красноярского ГАУ). Люцерна гибридная – одна из самых распространенных кормовых культур на территории Красноярского края, она неприхотлива к внешним условиям, не требует больших затрат на предпосевную подготовку почвы, средняя урожайность зеленой массы за два укоса составляет от 120 до 220 ц/га и сохраняется на протяжении 4–5 лет жизни. Пробная площадь № 4 – агроценоз клевера лугового 2–3-летнего возраста сорта СибНИИК 10 (опытное поле Красноярского ГАУ). Клевер луговой также является распространенной культурой на территории Красноярской лесостепи, обладает холодостойкостью, но достаточно требователен к влаге и содержанию элементов питания в почве. Урожайность клевера составляет от 100 до 180 ц/га зеленой массы за один укос, такая продуктивность сохраняется от 2 до 4 лет [1].

Почвы выбранных участков исследований характеризовались схожими агрохимическими свойствами. Изученные черноземы имеют среднемощный и мощный гумусовый горизонт, среднее содержание гумуса – 4,7–5,8 %, распределение гумуса по профилю почвы постепенно убывающее. Емкость катионного обмена в гумусовом горизонте высокая и очень высокая – от 32 до 48 мг-экв/100 г почвы. Реакция среды варьирует от близкой к нейтральной в верхней части профиля, до слабощелочной в материнской породе.

Учет надземного растительного вещества проводили методом укосов, подземного – методом монолитов в 6-кратной повторности [2]. В структуре надземного растительного вещества выделяли фитомассу культуры (G), фитомассу сорняков (Wd), ветошь (D) и подстилку (L). Одновременно учитывали подземное растительное вещество до глубины 20 см. Его фракционировали на живые корни (R), мертвые корни (V), крупную мортмассу >0,5 мм (St), мелкую мортмассу <0,5 мм (Rem). Фракции растительного вещества доводили до воздушно-сухого состояния и взвешивали. Отбор проб осуществлялся один раз в месяц – с мая по сентябрь в период с 2009 по 2012 г. Погодноклиматические условия периода вегетации с 2009 по 2011 год можно охарактеризовать как благоприятные (ГТК =1,1–1,3), а вегетационный период 2012 года был более засушливый и жаркий (ГТК = 0,8) по сравнению со среднемноголетними показателями в Красноярской лесостепи.

Результаты и их обсуждение. Средние запасы фитомассы многолетних бобовых трав постепенно увеличивались с возрастом (табл.); так, запасы фитомассы клевера и люцерны в первый год вегетации составляли около 3,6 т/га, запасы эспарцета второго года жизни и козлятника шестилетнего возраста были 3,3 т/га. Далее запасы фитомассы люцерны и клевера двухлетнего возраста и эспарцета четырехлетнего возраста составили уже 4,0–4,2 т/га, запасы фитомассы козлятника – 4,9 т/га сухого вещества. При этом козлятник и люцерна формировали эти запасы за два укоса, клевер и эспарцет – за один укос. Запасы фитомассы сорняков в посевах изученных многолетних трав были невелики и постепенно снижались с возрастом агроценозов от 0,99 до 0,26 т/га, это объясняется тем, что многолетние бобовые травы хорошо вытесняют сорную растительность уже со второго–третьего года жизни [4, 5].

Пожелтевшие листья, отмирающие стебли и побеги, сохранившие связь с растением, мы относим к ветоши [2]. Формирование запасов ветоши – это естественный процесс, связанный с жизненным циклом растений, как правило, с увеличением запасов фитомассы увеличиваются и запасы ветоши. В изученных агроценозах с возрастом они увеличивались от 0,2–0,7 до 0,8–1,8 т/га.

Отмирание надземных органов растений может быть связано и с погодными условиями. В жаркий и засушливый вегетационный сезон 2012 г. обнаружены максимальные запасы ветоши у эспарцета и козлятника 1,8–1,3 т/га соответственно.

Опавшие на поверхность почвы растительные остатки образуют подстилку, запасы которой также увеличиваются со временем. В агроценозе козлятника 7- и 10-летнего возраста они составляли от 7,3 до 9,6 т/га соответственно. В агроценозе эспарцета запасы подстилки были от 4,9 до 5,7 т/га, в агроценозе клевера и люцерны 3–4 т/га. Подстилка выполняет очень важную роль в агроценозах многолетних трав. Накапливаясь на поверхности почвы, она предохраняет ее от иссушения, резких перепадов температур, тем самым сохраняет оптимальный тепловой и водновоздушный режимы. В результате создаются благоприятные условия для жизни почвенных микроорганизмов, что способствует разложению ежегодно поступающих в почву растительных остатков и пополнению минеральных и органических веществ почвы [3].

В подземной части изученных агроценозов преобладают запасы мортмассы. Совокупность запасов мертвых корней, крупной и мелкой мортмассы в агроценозе козлятника 7- и 10-летнего возраста была примерно на одном уровне и составляла 8,5–8,9 т/га, в агроценозе эспарцета двухлетнего возраста запас подземной мортмассы был 10 т/га, к четырехлетнему возрасту он увеличился до 11 т/га. В агроценозе клевера и люцерны средний запас мортмассы в почве оказался 10 т/га.

Запасы растительного вещества в агроценозах многолетних бобовых трав, т/га сухого вещества (в среднем за вегетацию)

|

Возраст культуры, лет |

Год |

Надземное растительное вещество |

Подземное растительное вещество |

||||||

|

Фитомасса |

Ветошь |

Подстилка |

Корни |

Морт-масса |

|||||

|

культуры |

сорняков |

живые |

мертвые |

>0,5 мм |

<0,5 мм |

||||

|

G |

Wd |

D |

L |

R |

V |

St |

Rem |

||

|

Козлятник восточный |

|||||||||

|

7 |

2009 |

3,29 |

0,99 |

0,82 |

7,22 |

7,37 |

0,46 |

3,88 |

1,19 |

|

8 |

2010 |

3,74 |

0,53 |

0,68 |

9,52 |

5,72 |

0,96 |

5,65 |

1,95 |

|

9 |

2011 |

4,42 |

0,59 |

1,18 |

9,60 |

8,72 |

0,67 |

5,23 |

2,56 |

|

10 |

2012 |

4,94 |

0,27 |

1,29 |

7,30 |

6,02 |

1,44 |

5,52 |

2,45 |

|

Эспарцет песчаный |

|||||||||

|

2 |

2010 |

3,34 |

0,86 |

0,68 |

4,87 |

4,35 |

0,97 |

4,77 |

3,59 |

|

3 |

2011 |

3,98 |

0,76 |

0,64 |

5,29 |

4,18 |

1,45 |

5,31 |

4,07 |

|

4 |

2012 |

4,21 |

0,57 |

1,79 |

5,74 |

4,07 |

1,65 |

5,84 |

4,35 |

|

Клевер луговой |

|||||||||

|

1 |

2010 |

3,60 |

0,63 |

0,34 |

3,92 |

4,58 |

2,61 |

5,19 |

2,65 |

|

2 |

2011 |

4,20 |

0,34 |

1,00 |

4,07 |

4,92 |

2,09 |

5,48 |

2,72 |

|

Люцерна гибридная |

|||||||||

|

1 |

2010 |

3,58 |

0,37 |

0,24 |

3,18 |

4,62 |

1,74 |

5,29 |

2,37 |

|

2 |

2011 |

4,02 |

0,26 |

0,73 |

3,75 |

4,88 |

1,83 |

5,64 |

3,19 |

Среди всех запасов растительных остатков в почве особый интерес представляет запас мелкой мортмассы (Rem< 0,5 мм), эта фракция растительного вещества частично гумифицирована, мы относим ее к лабильному органическому веществу почвы [7, 9]. Как известно, запасы лабильного органического вещества оказывают существенное влияние на уровень плодородия почвы, это основной источник пищи для гетеротрофных микроорганизмов, источник гумусовых веществ [3, 7, 9, 10].

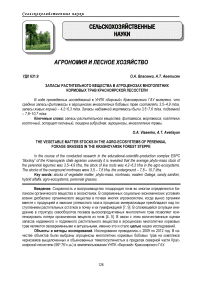

Козлятник восточный

G 4,1 15%

D 0,5

Rem 2,4 8%

7,6 27%

6,3

22%

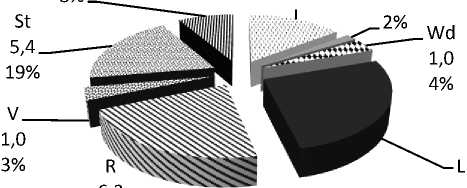

Клевер луговой

St

Wd

3,9 16%

D 0,5 2%

Rem 2,7 11%

10%

20%

L ,0 16%

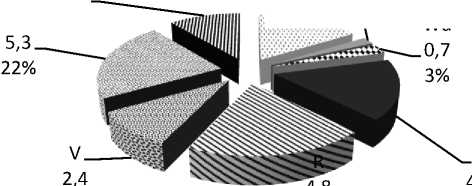

Люцерна гибридная G

3,8

17%

D 0,3

Rem 2,8 12%

15%

1,8

8%

21%

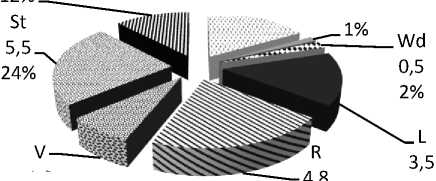

Эспарцет песчаный G

3,8

15%

D 0,7

Rem 4,0 15%

16%

, 5%

, 21%

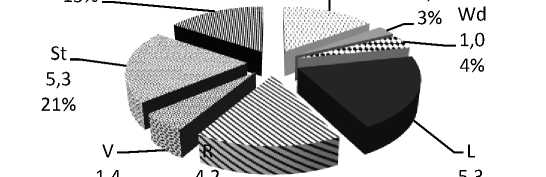

Структура запасов растительного вещества, т/га сухого вещества (в среднем 2009–2012 гг.) и в % от общих запасов: G – фитомасса культуры; Wd – фитомасса сорняков; D – ветошь;

L – подстилка; V – мертвые корни; St – крупная мортмасса >0,5 мм; Rem – мелкая мортмасса < 0,5 мм

В наших опытах запас мелкой мортмассы в почве при возделывании эспарцета был наибольшим и составил 3,6–4,4 т/га, ко второму году возделывания люцерны и клевера он был 3,2– 2,7 т/га соответственно. При 7–10-летнем возделывании козлятника запасы мелкой мортмассы в почве были наименьшими – около 1,2–2,5 т/га. Возможно, с увеличением возраста агроценозов часть мелкой мортмассы переходит в состав гумусовых веществ, другая ее часть минерализуется.

Если рассмотреть структуру запасов растительного вещества в агроценозах многолетних бобовых трав в среднем за весь период наблюдений (см. рис.), то можно заметить, что в надземной части агроценозов преобладала подстилка и фитомасса. При этом доля запасов фитомассы во всех агроценозах составила 15–17 % от всего запаса растительного вещества. Доля запасов подстилки увеличивалась с возрастом от 15–16 % у клевера и люцерны до 21–27 % у козлятника и эспарцета. Это объясняется тем, что фитомасса ежегодно отчуждается, а подстилка накапливается на поверхности почвы.

В подземной части агроценозов в структуре растительного вещества преобладала крупная мортмасса, ее доля составила 19–24 %. Доля живых корней составила 16–22 % от всех запасов растительного вещества. Корни бобовых трав имеют важное значение для почвы, они обогащают ее доступным азотом, улучшают структурное состояние и биологическую активность [6, 8].

Выводы

-

1. Средние запасы фитомассы в агроценозах многолетних бобовых трав были от 3,5 до 4,9 т/га и составили 15–17 % от всего запаса растительного вещества.

-

2. В надземной части агроценозов преобладали запасы подстилки, в агроценозе клевера и люцерны они составили 3,5–4,0 т/га, или 15–16 %, в агроценозе эспарцета и козлятника запас подстилки достигал 5,3–7,6 т/га, или 21–27 % от всех запасов растительного вещества.

-

3. В подземной части агроценозов преобладала мортмасса. Запасы крупной мортмассы были около 5,3–5,5 т/га, или 19–24 % от всего растительного вещества. Запасы мелкой мортмассы в агроценозе эспарцета были 4,0 т/га (15%); в агроценозе люцерны – 2,8 т/га (12%); в агроценозе клевера 2,7 т/га (11%); в агроценозе козлятника – 2,4 т/га (8%).

-

4. Запасы живых корней в слое почвы 0–20 см были наибольшими в агроценозе козлятника – 6,3 т/га, или 22 % от всего запаса растительного вещества. В агроценозах эспарцета, клевера и люцерны запасы живых корней составили 4,2–4,8 т/га, или 16–21%.

На основе проведенных исследований считаем возможным рекомендовать для производства увеличение посевных площадей козлятника восточного и эспарцета песчаного и сохранить в структуре кормовых севооборотов клевер луговой и люцерну гибридную с целью получения высокоурожайных качественных кормов и воспроизводства плодородия почв.

Список литературы Запасы растительного вещества в агроценозах многолетних кормовых трав Красноярской лесостепи

- Аветисян А.Т. Продуктивность бобовых многолетних трав и свербиги восточной (Buniasorien-talis L.) в Красноярской лесостепи//Вестник КрасГАУ. -2011. -№ 7. -С. 81-86.

- Методы изучения биологического круговорота в разных природных зонах./Н.И. Базилевич, А.А. Титлянова . -М.: Мысль, 1978. -182 с.

- Власенко О.А. Продукционно-деструкционные процессы в экосистемах Красноярской лесостепи: автореф. дис.. канд. биол. наук. -Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2005. -19 с.

- Возделывание козлятника восточного на корм и семена в Западной Сибири: рекомендации/РАСХН, Сиб. отд-ние, СибНИИ кормов. -Новосибирск, 2000. -32 с.

- Егорова Г.С., Петрунина Л.В. Многолетние травы как восстановители почвенного плодородия и основа кормопроизводства//Плодородие. 2008. -№ 6. -С. 38-39.

- Назарюк В.М. Баланс и трансформация азота в агроэкосистемах. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. -253 с.

- Титлянова А.А., Чупрова В.В. Изменение круговорота углерода в связи с различным использования земель (на примере Красноярского края)//Почвоведение. -2003. -№ 2. -С. 211-219.

- Подземные органы растений в травяных экосистемах/А.А. Титлянова, Н.П. Косых, Н.П. Миронычева-Токарева . -Новосибирск: Наука, 1996. -128 с.

- Чупрова В.В. Поступление и разложение растительных остатков в агроценозах Средней Сибири//Почвоведение. -2001. -№ 2. -С. 204-214.

- Влияние пожнивных остатков на состав органического вещества чернозема выщелоченного в лесостепи Западной Сибири/И.Н. Шарков, Л.М. Самохвалова, П.В. Мишина //Почвоведение. -2014. -№ 4. -С. 473-479.