Запасы, состав и трансформация органического вещества в пахотных почвах Средней Сибири

Автор: Чупрова В.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 90, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены состав и агрогенная трансформация органического вещества в черноземах Средней Сибири (в пределах Красноярского края, Хакасии и Тывы). Исследования основаны на научных идеях академика И.В. Тюрина, в творческой деятельности которого был красноярский период. Минерализуемый (трансформируемый) пул органического вещества в черноземах (19-28 т С/га) характеризуется совокупностью растительных остатков, микробной биомассы и подвижного гумуса. Поступление растительных остатков в почву зернопаропропашного севооборота составляет 3.32 т С/га в год, зернотравяного - 3.89 т С/га в год. Вклад живых корней достигает 40-70% годичных запасов растительных остатков. Поступление дополнительных порций “свежего” растительного материала с соломой и сидератами способствует увеличению количества минерализуемого пула органического вещества и интенсивности его разложения. Величина микробной биомассы в пахотном слое черноземов колеблется от 1.5 до 3.0 т С/га. Разложение растительных остатков протекает с кинетическим потенциалом k = 0.37-0.44 год-1. Доля подвижного гумуса (водо- и щелочнорастворимые соединения) в составе минерализуемого органического вещества черноземов достигает 69-77%. Сезонная изменчивость концентрации подвижного гумуса определяется неодинаковой скоростью отмирания, поступления и разложения растительных остатков, различной интенсивностью их трансформации в новообразованные гумусовые вещества. Потери подвижных соединений гумуса в почвах Красноярского края (0.23 т С/га в год) составляют около 7% его затрат на формирование чистой первичной продукции и компенсируются здесь новообразованным гумусом на 91%, в почвах Хакасии - на 34%, Тывы - только на 16%.

Минерализуемое органическое вещество, подвижный гумус, параметры гумусного состояния, мортмасса

Короткий адрес: https://sciup.org/143161872

IDR: 143161872 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2017-90-96-115

Текст научной статьи Запасы, состав и трансформация органического вещества в пахотных почвах Средней Сибири

Почвенное органическое вещество ( ОВ ) является источником питания растений, фактором плодородия почвы и агропроиз-водственным ресурсом устойчивого земледелия. Многообразие свойств и функций ОВ определяет интерес к теоретическому познанию этого компонента почвы в разные исторические периоды. Выдающаяся роль в фундаментальной разработке проблемы ОВ и его роли в генезисе и плодородии почв принадлежит Ивану Владимировичу Тюрину. Географические закономерности гумусообразова-ния и разнообразие природы гумуса в почвах ученый объяснял как результат взаимодействия комплекса факторов и условий почвообразования. Среди них особо выделяет тип растительности, характер поступления в почву органических остатков, гидротермические условия, влияющие на процессы минерализации и гумификации ( Кононова, 1962 ). Предложенная И.В. Тюриным классификация типов гумуса по соотношению гуминовых и фульвокислот является важным этапом в развитии учения о гумусе и генезисе почв. Велика заслуга И.В. Тюрина в постановке вопроса о трансформации ОВ почв сельскохозяйственного использования. Разработанные им принципы позволяют использовать в настоящий период новые подходы для оценки роли быстро трансформируемой части ОВ в плодородии почв и питании растений.

В конце 1941 г. по приказу Наркома лесной промышленности СССР И.В. Тюрин был эвакуирован из Ленинграда и получил назначение в Сибирский лесотехнический институт (г. Красноярск), где был избран заведующим объединенной кафедрой лесоводства, лесных культур и древесиноведения (позднее переименованной по личному заявлению в кафедру почвоведения, лесоводства, лесных культур и древесиноведения). В красноярский период деятельности (декабрь 1941–ноябрь 1943 гг.) ученый, используя свой богатый опыт педагога, читает лекции и проводит учебную практику студентам первого курса лесохозяйственного факультета, организует лабораторию почвоведения. Как свидетельствуют архивные документы, Иван Владимирович формирует творческую атмосферу и расширяет научные интересы на кафедре, вовлекает студентов в научно-исследовательскую работу лесоустроительных партий, экспедиций по изучению лесов Сибири. Практические задачи военного времени потребовали создание в Красноярском крае Координационного научно-исследовательского Совета, при котором была организована лесная секция, где активно работали ученые Сибирского лесотехнического института, в том числе профессор И.В. Тюрин. Он стремился направить деятельность кафедры на внедрение знаний о почвах края в лесную и сельскохозяйственную отрасли народного хозяйства. При его непосредственном участии были проведены полевые работы по изучению почв учебного хозяйства “Лалетино” и заповедника “Столбы”. Результаты этих работ не были опубликованы, но они были весьма полезны для тех, кто в этот тяжелый военный период учился и готовился стать специалистом. Несмотря на непродолжительное пребывание в сибирском лесном крае, Иван Владимирович Тюрин создал здесь научный задел в области лесного почвоведения (Зонн, 1992). Размышления о влиянии леса на плодородие почвы привели его к разработке классификации лесных площадей по их водоохранному и защитному влиянию, которая не утратила своего значения и в настоящее время. Он считал, что уменьшение лесных массивов и нерегулярные лесовосстановительные мероприятия отражаются на площади земель, пригодных для сельскохозяйственного использования. Вышедшая в конце красноярского периода, статья о водорастворимом гумусе (написанная еще до войны) раскрывает особенности влияния его на минеральную часть почвы и оподзоливание в результате биологических процессов, происходящих при большом участии корневой системы древесной растительности.

Научные идеи И.В. Тюрина до сих пор служат ориентиром в развитии исследований по ОВ почв региона. Они были организованы и продолжаются в лаборатории лесного почвоведения института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН и на кафедре почвоведения и агрохимии Красноярского сельскохозяйственного института (ныне аграрного университета). В итоге этих исследований получен большой объем экспериментальных данных о природе, составе, свойствах и функциях ОВ сибирских почв, количественных оценках продукционно-деструкционных процессов, описывающих цикл углерода в лесных и агроэкосистемах, динамике этих процессов при разных условиях окружающей среды, землепользования и агротехнологий.

Цель работы – исследовать компонентный состав ОВ и оценить агрогенное воздействие на его структуру и трансформацию в черноземах Средней Сибири (в пределах юга Красноярского края, Хакасии и Тывы).

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Для оценки структуры, запасов и трансформации ОВ в почвах использовали сравнительно-географический, сравнительноаналитический и стационарный методы исследования. Маршруты охватили Красноярскую, Канскую, Ачинско-Боготольскую, Минусинскую лесостепи, расположенные в одноименных котловинах юга Красноярского края. В почвенном покрове региона преобладают черноземы. На пахотных массивах заложено около 550 разрезов, в которых выполнили анализ показателей гумусного состояния (содержание и запасы, профильное распределение и тип гумуса). Полученные результаты обработаны методом вариационной статистики.

Состав и оценки потерь минерализуемого (трансформируемого) ОВ определили в многолетних опытах учхоза “Миндерлин-ское” Сухобузимского района в Красноярской лесостепи (56.400548 ° N, 95. 903443 ° E) и на стационарных пробных площадях в степных зонах Хакасии (Усть-Абаканский район в Южно-Минусинской котловине, 53.853296 ° N, 89.755935 ° E) и Тывы (Тандин-ский район в Центрально-Тывинской котловине, 51.144094 ° N, 94.617177 ° E). Опытные поля в Красноярской лесостепи были созданы в севооборотах: зернопаропропашном, зернотравяном и зернопаровом с запашкой сидератов из озимой ржи, донника, отавы донника. На стационарных площадях Хакасии и Тывы были выбраны зернопаровые и зернокормовые севообороты, характерные для степной зоны. В почвенных образцах, отбираемых в 5–10 повторностях 3–5 раз в сезон, выделили следующие компоненты ОВ: корни, мортмассу, микробную биомассу, валовой и подвижный гумус (водо- и щелочнорастворимые соединения). Запасы корней и мортмассы учитывали методом отмывки почвенных монолитов на сите 0.25 мм в проточной воде. Определение концентрации углерода в корнях и мортмассе выполнили по Анстету, микробобио-массы – регидратационным методом, содержание гумуса и его групповой и фракционный состав – по методу Тюрина. Подвижные

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 90 органические соединения извлекали последовательно из одной навески почвенных проб: водорастворимые - методом бихромат-ной окисляемости, щелочнорастворимые - в 0.1 н. NaOH без де-кальцирования. По этим данным определили интенсивности процессов разложения растительных остатков и минерализации гумусовых веществ в пахотных почвах, используя балансовый метод (Титлянова и др., 1982) .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По современным представлениям (Тейт, 1991; Ганжара, 1997; Когут, 2003 ; Семенов, Когут, 2015) ОВ почвы включает частично и полностью трансформированные растительные и животные остатки, микробную биомассу, экскреции, биомолекулы и гумусовые вещества. Время существования этих компонентов ОВ составляет от нескольких часов и суток до тысячелетий. Все компоненты ОВ по степени устойчивости принято (Ганжара и др., 1990; Шарков, 1997 ; Ведрова, 2005; Когут, Семенов, 2012) разделять на две группы: минерализуемую (трансформируемую, метаболизируемую, лабильную, мобильную, подвижную, по терминологии разных авторов), легко и быстро изменяющуюся под воздействием природных и антропогенных воздействий, и устойчивую (стабильную, неподвижную, инертную, пассивную), сохраняющуюся в течение длительного периода времени. Минерализуемые органические компоненты обусловливают динамику современных почвенных процессов, а устойчивые характеризуют генетическую принадлежность и формируют наиболее консервативные признаки почв.

Экспериментальное разделение компонентов ОВ по степени устойчивости является сложной научной проблемой. Эта часть почвы по генезису, структуре и составу отличается гетерогенностью и многообразием функций ее компонентов. К факторам, вызывающим гетерогенность ОВ, относятся пространственная неоднородность растительности и растительных остатков по запасам и химическому составу, варьирование гидротермических условий разложения, неодинаковая активность мезо- и микрофауны. Разнообразность и сложность функций связана с полихимизмом соединений, составляющих ОВ, что обеспечивает как устойчивые, так и мобилизационные и регуляторные признаки почв.

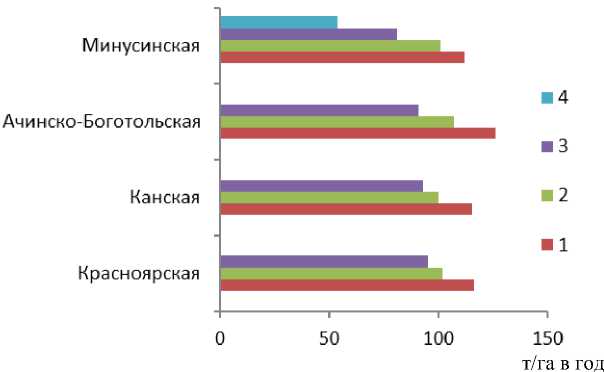

Полнота характеристик компонентов ОВ почв Средней Сибири неодинакова. Изучены показатели гумусового профиля черноземов, преобладающих почв в сельскохозяйственном землепользовании Красноярского края (Бугаков, Чупрова, 1970; Чупрова, 1997) . Полученные данные свидетельствуют, с одной стороны, о близости одноименных черноземов по островным лесостепям региона, а с другой - позволяют четко разграничить черноземы на подтиповом классификационном уровне (табл. 1, рис. 1). Содержание гумуса в черноземах всех лесостепных регионов постепенно убывает в ряду подтипов: оподзоленные > выщелоченные > > обыкновенные > южные. В соответствии с системой показателей гумусного состояния (Гришина, 1986) , черноземы оподзоленные оцениваются очень высоким содержанием гумуса, выщелоченные и обыкновенные - высоким, южные - средним. По запасам гумуса большинство черноземов характеризуется высоким уровнем, что определяет не только высокое потенциальное плодородие этих почв, но и устойчивость их положительных качеств.

Распределение гумуса по профилю разных подтипов черноземов специфично и отражает их подтиповые различия. Оподзолен-ные черноземы всех лесостепных регионов имеют наибольшую мощность гумусового горизонта по сравнению с выщелоченными и обыкновенными. Самым укороченным гумусовым профилем характеризуются обыкновенные и южные черноземы. Следовательно, в пределах лесостепной зоны по мере нарастания сухости климата происходят закономерные изменения мощности гумусового профиля почв.

Для гумусового профиля оподзоленных и выщелоченных черноземов характерно возрастающе-убывающее распределение гуминовых кислот; равномерно-убывающее - фульвокислот, убы-вающе-резковозрастающее - гуминов. Гумусовый профиль чернозема обыкновенного отличается равномерно убывающим распределением гуминовых кислот, равномерно-возрастающим - гуминов. Отметим, что содержание гуминов во всех изученных черноземах находится в обратной зависимости от количества гуминовых кислот: чем больше в составе гумуса гуминовых кислот, тем меньше -гуминов. Образование гуминов может происходить в результате изменения коллоидно-химических свойств гуминовых кислот под влиянием высушивания и промораживания, а также за счет прони-

Таблица 1. Содержание гумуса в черноземах

|

Лесостепь |

Чернозем |

Глубина, см |

n |

M ± m |

V |

|

% |

|||||

|

Красноярская |

Оподзоленный |

0–20 |

023 |

10.30 ± 0.35 |

16 |

|

20–40 |

017 |

7.00 ± 0.22 |

16 |

||

|

Выщелоченный |

0–20 |

108 |

8.41 ± 0.14 |

18 |

|

|

20–40 |

101 |

5.95 ± 0.15 |

25 |

||

|

Обыкновенный |

0–20 |

053 |

7.71 ± 0.24 |

23 |

|

|

20–40 |

042 |

5.34 ± 0.30 |

30 |

||

|

Канская |

Оподзоленный |

0–20 |

004 |

10.82 ± 1.27 |

24 |

|

20–40 |

004 |

6.98 ± 1.42 |

41 |

||

|

Выщелоченный |

0–20 |

037 |

9.03 ± 0.58 |

22 |

|

|

20–40 |

032 |

4.90 ± 0.67 |

53 |

||

|

Обыкновенный |

0–20 |

006 |

8.53 ± 0.58 |

17 |

|

|

20–40 |

006 |

3.95 ± 0.28 |

18 |

||

|

Ачинско- |

Оподзоленный |

0–20 |

005 |

11.56 ± 1.24 |

24 |

|

Боготольская |

20–40 |

005 |

8.06 ± 0.41 |

12 |

|

|

Выщелоченный |

0–20 |

004 |

9.78 ± 0.31 |

6 |

|

|

20–40 |

003 |

6.70 ± 0.69 |

18 |

||

|

Обыкновенный |

0–20 |

003 |

8.33 ± 0.83 |

17 |

|

|

20–40 |

003 |

3.50 ± 0.36 |

18 |

||

|

Минусинская |

Оподзоленный |

0–20 |

014 |

10.30 ± 0.54 |

20 |

|

20–40 |

008 |

6.17 ± 0.54 |

25 |

||

|

Выщелоченный |

0–20 |

018 |

9.17 ± 0.31 |

14 |

|

|

20–40 |

009 |

6.65 ± 0.73 |

33 |

||

|

Обыкновенный |

0–20 |

041 |

7.54 ± 0.33 |

28 |

|

|

Южный |

0–20 |

027 |

4.94 ± 0.28 |

30 |

|

Примечание. n – повторность (объем выборки), M ± m – среднее арифметическое и его ошибка, V – коэффициент варьирования.

новения неспецифических низкомолекулярных продуктов разложения растительных остатков в межслоевые промежутки глинистых минералов, где это органическое вещество закрепляется и прочно связывается.

По величине отношения С ГК /С ФК черноземы относятся к почвам с фульватно-гуматным типом гумуса. Степень гумификации органического вещества высокая. Зона преимущественного накопления гуминовых кислот в оподзоленных черноземах охватывает гораздо большую часть профиля, чем в выщелоченных и обыкновенных. Господство фульвокислот и слишком малое отношение

Рис. 1. Запасы гумуса в слое 0–20 см черноземов лесостепей Красноярского края (среднестатистические данные): 1 – оподзоленном, 2 – выщелоченном, 3 – обыкновенном, 4 – южном.

С ГК /С ФК в южном черноземе совпадает с резким уменьшением содержания общего гумуса. Сравнивая размеры накопления гумуса в разных подтипах черноземов любого лесостепного региона Красноярского края с относительным содержанием группы гуминовых кислот, отметим, что условия, необходимые для синтеза и накопления гуминовых кислот, являются одновременно благоприятными и для накопления гумуса. Таким образом, наблюдается определенная сопряженность количественного накопления гумуса с его качественным (групповым) составом, о чем впервые было сказано И.В. Тюриным ( 1966 ).

Гумус черноземов имеет сложный многокомпонентный состав. В гумусе черноземов оподзоленных обнаружено практически одинаковое содержание свободных гуминовых кислот, извлекаемых при непосредственной обработке почвы 0.1 н. NaOH (ГК1), и гуминовых кислот, связанных с кальцием (ГК2). Фракция ГК1, устойчиво распределяющаяся в пределах профиля оподзоленного чернозема, характеризует подвижные формы гумусовых веществ и свидетельствует об отличающихся условиях гумусообразования по сравнению с условиями, типичными для других подтипов черноземов. Гуминовые кислоты в выщелоченных и обыкновенных черноземах представлены преимущественно фракцией, связанной с кальцием, тогда как свободных гуминовых кислот извлекается немного. В составе фульвокислот всех подтипов черноземов доминируют фракции, связанные с кальцием (ФК2), а фракций ФК1 и ФК3, извлекаемых одновременно с соответствующими фракциями гуминовых кислот, присутствует очень немного. Содержание “агрессивных” фульвокислот (ФК1а) незначительно в обыкновенных черноземах, но заметно возрастает в выщелоченных и оподзоленных.

Таким образом, в изученных черноземах присутствуют все формы гумусовых соединений черноземного типа. Черноземы сибирского региона и, например, центральной черноземной области по составу гумуса схожи между собой. Различия проявляются в количественных оценках гумусного состояния. Черноземы Красноярского края отличаются укороченностью гумусового профиля, повышенным содержанием гумуса в пахотном слое, меньшими запасами гумуса в метровой толще, более узким значением отношения С ГК /С ФК .

Минерализуемый пул ОВ в агропочвах рассматривается как совокупность растительных остатков, микробной биомассы и подвижного гумуса. В научной литературе (Ганжара, 1990; Когут, 2003 ; Семенов, Когут, 2015) сложилась неоднозначная система понятий этой части ОВ, что свидетельствует о необходимости ее унификации. Встречаются работы, в которых под разными названиями подразумеваются однотипные по сути компоненты (составляющие) ОВ, а за формальной близостью отдельных компонентов стоят различные механизмы их функционирования. Это, прежде всего, относится к терминам “детрит”, “лабильное”, “мобильное”, “подвижное” ОВ, которые употребляются как синонимы.

Растительная масса, включающая “прежнюю” мортмассу (трансформированный опад прошлых лет) и “свежий” опад надземных и подземных органов сельскохозяйственных растений, быстро вовлекается в процессы разложения. Это незаменимый источник воспроизводства почвенного органического вещества, элементов минерального питания, субстрат для гетеротрофных микроорганизмов, источник органических соединений неспецифической и специфической природы.

Как показали исследования (табл. 2), запас мортмассы в полях зернопаропропашного севооборота в начале вегетационного периода составляет 0.88–1.20 т С/га, в полях зернотравяного – 1.12– 2.32 т С/га. Весенняя или “прежняя” мортмасса представляет собой гетерогенную смесь растительных остатков, включающую как хорошо различимые визуально крупные фрагменты, слабо затронутые минерализацией, так и тонкие “трухообразные” фрагменты растительного материала, утратившие морфологические признаки. Запас мортмассы в течение всего вегетационного сезона пополняется за счет отмирания корней и надземных органов растений. Величина ежегодно поступающих в почву растительных остатков определяется интенсивностью продукционного процесса, зависящего, в свою очередь, от почвенно-климатических условий той или иной территории и агротехнических приемов возделывания полевых культур. Летнее, до уборки, отмирание корней в агроценозах региона достигает 6–58% их продукции (Чупрова, 1997) . Такой широкий диапазон изменения массы отмирающих корней свидетельствует о влиянии многих факторов на этот процесс, например, погодных условий сезона, биологических особен-

Таблица 2. Запасы растительных остатков в слое 0–20 см чернозема выщелоченного тяжелосуглинистого, т С/га

Количество растительных остатков, поступающих в почву до уборки урожая, обусловлено не только отмиранием корней, но и отмиранием некоторой части надземных органов растений. Потери надземной фитомассы в зерновых севооборотах начинаются с фазы кущения и продолжаются с различной интенсивностью до полной спелости. Наибольшей величины они достигают в агроценозах второй зерновой культуры после пара или кукурузы по сравнению с первой по этим предшественникам. Соотношение между массой отмерших летом надземных и подземных органов очень разное в полях изученных севооборотов. В некоторых преобладает количество надземных органов, в других – корни.

Летнее, обычно не учитываемое, поступление растительных остатков в почву варьирует от 0.37 до 2.23 т С/га. Это составляет 15–54% от полного поступления растительных остатков за год. Суммарное поступление отмирающих летом надземных и подземных органов растений в полях зернопаропропашного севооборота достигает 5.07 т С/га за 6 лет (0.84 т С/га в год), зернотравяного – 3.49 т С/га за 3 года (1.16 т С/га в год).

Во время уборки урожая в изученных севооборотах солома вместе с зерном, надземная масса кукурузы и люцерны вывозились с полей. На поверхности почвы оставались пожнивные остатки, масса которых изменялась в пределах 0.34–1.28 т С/га. За ротацию 6-польного зернопаропропашного севооборота поступление в почву пожнивных остатков равнялось 2.59 т С/га (0.43 т С/га в год), 3-польного зернотравяного – 2.36 т С/га (0.79 т С/га в год). Запасы надземных пожнивных остатков после уборки могут быть значительно выше, если солома зерновых культур не вывозится с поля. Поэтому количество пожнивных остатков в большей мере зависит от технологии уборки, чем от урожайности. Эта зависимость прямо противоположна величине отчуждаемого растительного вещества с урожаем. Внедрение ресурсосберегающих технологий предусматривает минимальную обработку почвы и оставление соломы, измельченной комбайном во время уборки, на поверхности почвы.

Таблица 3. Поступление растительного вещества с сидератными удобрениями

|

Показатель |

Паровое поле с запашкой |

||

|

озимой ржи |

донника |

отавы донника |

|

|

“Прежняя” мортмасса, т С/га |

2.44 |

1.57 |

1.50 |

|

Поступило, т С/га |

2.32 |

4.55 |

2.15 |

|

% от мортмассы |

95000 |

2900000 |

1430000 |

Количественные оценки растительного компонента почвенного ОВ меняются и при внесении зеленых (сидератных) удобрений (табл. 3). Поступление дополнительных порций “свежего” растительного материала с соломой и сидератами способствует увеличению минерализуемого пула ОВ и, обусловливая “затравочный эффект”, повышает интенсивность его разложения и высвобождения питательных элементов. Установлено (Чупрова, 1997; 2001) , что интенсивность минерализации определяется в первую очередь запасом растительного вещества в почве, а затем уже гидротермическими условиями. Так, даже при дефиците почвенной воды разложение растительных остатков протекает с большой интенсивностью, стимулированное непрерывным в течение лета поступлением в почву свежего растительного материала.

Осеннее поступление корней в почву часто в 2–21 раз выше летнего и лишь в отдельных полях количественные оценки летнего и послеуборочного поступления корней в почву практически одинаковы. Общее поступление растительных остатков за 6 лет ротации зернопаропропашного севооборота составляет 19.92 т С/га, за три года ротации зернотравяного севооборота – 11.67 т С/га или соответственно 3.32 и 3.89 т С/га в среднем за год. Отношение корни/мортмасса в разных полях изменяется в пределах 0.7–2.6. Таким образом, вклад живых корней в общее подземное растительное вещество варьирует от 40 до 70%.

Общий запас углерода в растительных остатках обеспечивает формирование минерализационного потока элемента в атмосферу и поддержание гумусного состояния почв за счет гумификацион-ного потока. Разложение растительных остатков протекает с k = 0.37–0.44 год–1. Синтез нового гумуса при годовом разложении

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 90 растительных остатков в паровых полях составляет 7%, под пропашными и овощными культурами – 15%, под зерновыми, однолетними и многолетними травами 25–30%.

Микробная биомасса (С мб ) имеет принципиальное значение для метаболизма почвы. Установлено, что в пахотном слое черноземов она меняется в пределах 1.5–3.0 т С/га. Согласованной зависимости между запасами С мб и количеством поступающих в почву растительных остатков не отмечается, что свидетельствует о высокой устойчивости активной части микробобиомассы в пахотных почвах к поступлению или не поступлению новых порций растительного вещества на разложение (Чупрова и др., 2005) .

Подвижный гумус представлен углеродом соединений, легко переходящих в растворимую форму (водо- и щелочерастворимые соединения). Водорастворимые органические вещества состоят из веществ неспецифической (органические кислоты, аминокислоты и углеводы) и специфической природы (фульвокислоты). Щелочерастворимые органические соединения, будучи продуктами гумификации, являются “молодыми” (новообразованными) гумусовыми кислотами. В процессах дальнейшего преобразования они либо минерализуются, либо входят в состав стабильного гумуса. Подвижный гумус, выполняя важные почвенно-экологические функции, постоянно обновляется и реагирует на любые воздействия, в том числе агрогенные.

Количественные оценки подвижного гумуса зависят от запасов ОВ в почвах (табл. 4) и подвержены сезонной динамике. Доля подвижного гумуса в составе минерализуемого ОВ достигает 69– 77%. Сезонная изменчивость концентрации подвижного гумуса определяется неодинаковой скоростью отмирания, поступления и разложения растительных остатков, а также различной интенсивностью их трансформации в новообразованные гумусовые вещества. Коэффициенты вариации пространственной изменчивости содержания подвижного гумуса колеблются в пределах 8–45%.

Содержание водорастворимых соединений в составе подвижного гумуса невелико, но достаточно динамично. В выборке данных оно, порой, изменяется в 2–4 раза. В ряду черноземов, распространенных в направлении от лесостепной зоны к степной природной зоне, наблюдается постепенное увеличение пула С Н О .

Таблица 4. Запас минерализуемого органического вещества в черноземах (агроценоз пшеницы), т С/га

|

Компонент ОВ |

Чернозем |

||

|

выщелоченный |

обыкновенный |

южный |

|

|

С орг |

112.02 |

96.28 |

58.90 |

|

С минерализуемый : |

027.73 |

20.43 |

18.52 |

|

С растительные остатки |

06.60 |

06.30 |

04.19 |

|

С подвижный гумус : |

21.13 |

14.13 |

14.33 |

|

С Н 2 О |

00.69 |

00.54 |

00.79 |

|

C 0.1 н.NaOH |

20.44 |

13.59 |

13.54 |

|

C ГК /С ФК |

01.27 |

00.96 |

00.93 |

Возможно, при иссушении почвы происходят физико-химические изменения, приводящие к увеличению растворимости органических веществ неспецифической природы в воде. При этом растворимость гумусовых веществ в 0.1 н.NaOH-вытяжке чернозема южного не повышается, поскольку высушивание почвы вызывает закрепление или конденсирование новообразованных гумусовых соединений в ядре молекулы, а, значит, приводит к относительному уменьшению доли активной части молекулы. Таким образом, полученные оценки характеризуют особенности бюджета органического вещества разных почв.

Преобладающими компонентами подвижного гумуса являются гумусовые вещества, растворимые в 0.1 н. NaOH. Наиболее высокое содержание их отмечается в черноземе выщелоченном. В течение вегетационного сезона наблюдается обычно увеличение к осени углерода органических соединений, перешедших в щелочную вытяжку. Вещества, осаждаемые в щелочном гидролизате кислотой, рассматриваются как “молодые” гуминовые кислоты. Они содержат большое количество фенольных гидроксилов, амино- и амидогрупп, обогащены водородом и азотом, имеют упрощенное строение молекулы ( Орлов, 1990 ). Соотношение запасов подвижных гуминовых и фульвокислот сужается в ряду черноземов: выщелоченный > обыкновенный > южный.

Таким образом, пул минерализуемого органического вещества в пахотных черноземах региона варьирует в пределах 19–28 т С/га, что составляет 21–31% от запасов С орг . В составе минерализуемого ОВ доминируют подвижные продукты гумуса.

Выделение минерализуемого пула ОВ и распределение в нем разных компонентов позволяет точнее оценить потери ОВ (в том числе гумуса) из пахотных почв, определить возможные механизмы потерь и функции компонентов пула в этих процессах. В табл. 5 приводятся количественные оценки потерь ОВ из черноземов юга Средней Сибири, происходящие в агроценозах за счет минерализации растительных остатков и подвижного гумуса. Одновременно при разложении растительного материала отмечается синтез новообразованного гумуса. На его образование расходуется 22–25% годовой потери углерода при разложении растительных остатков. В дальнейшем этот новообразованный гумус может либо заместить минерализовавшийся (“сработанный”) подвижный компонент ОВ, либо дополнительно аккумулироваться в гумусе, повышая его запасы. Однако увеличения запасов гумуса в изученных почвах не наблюдается. Напротив, отмечается минерализация гумуса, интенсивность которой возрастает в 2.5 раза в черноземах Хакасии и в 3 раза в черноземах Тывы по сравнению с подобными почвами Красноярского края. Потери подвижных соединений гумуса в почвах Красноярского края (0.23 т С/га в год) составляют около 7% его затрат на формирование чистой первичной продукции (Chebakova, 2016) и на 91% компенсируются здесь новообразованным гумусом, в почвах Хакасии – на 34%, Тывы – только на 16%.

Таблица 5. Потери минерализуемого органического вещества в пахотных черноземах, кг С/га в год в слое 0–20 см

|

Процесс |

Лесостепь, Красноярский край |

Степь |

|

|

Хакасия |

Тыва |

||

|

Разложение растительных остатков: |

910 |

764 |

524 |

|

минерализация |

701 |

573 |

408 |

|

гумификация |

209 |

191 |

116 |

|

Минерализация подвижного гумуса |

230 |

565 |

705 |

|

Минерализация стабильного гумуса |

003 |

011 |

015 |

|

Минерализация гумуса |

233 |

576 |

720 |

|

Суммарная минерализа ция |

934 |

11490 |

11280 |

Таким образом, оценки компонентов ОВ дают возможность описания структурно-функциональной организации почв, а также их реакции на агрогенные воздействия. Сложная по составу минерализуемая часть ОВ почвы представляет собой ближайший резерв для микробиологической трансформации, формирования потока СО 2 в атмосферу, синтеза гумусовых веществ и вовлечения биогенных элементов в круговорот. Поэтому может использоваться в качестве критерия для оценки режимов и плодородия почв, а также мониторинга агрогенной трансформации экосистем.

ВЫВОДЫ

-

1. Статистически установленные параметры показателей гумусного состояния (содержание, запасы, профильное распределение, степень гумификации, групповой и фракционный состав гумуса) являются четким критерием диагностики черноземов Средней Сибири (в пределах Красноярского края) на подтиповом классификационном уровне.

-

2. Минерализуемый пул органического вещества черноземов Средней Сибири достигает 19–28 т С/га. Особенности количественного и качественного составов минерализуемого ОВ отражают соотношение процессов поступления и разложения растительных остатков, новообразования гумусовых веществ и активности микробиоты.

-

3. Образование разных компонентов минерализуемого пула органического вещества в черноземах определяет условия их функционирования, продуктивность и устойчивость к агрогенным воздействиям.

-

4. Продолжительное функционирование черноземов Красноярского края в составе пахотных угодий характеризуется достижением равновесного состояния органического вещества со свойственным ему уровнем устойчивости к биологическим потерям и установившейся скоростью круговорота углерода. Траты подвижных компонентов гумуса в процессах минерализации компенсируются поступлением в почву свежих растительных остатков.

Список литературы Запасы, состав и трансформация органического вещества в пахотных почвах Средней Сибири

- Бугаков П.С., Чупрова В.В. Содержание и качественный состав гумуса в основных почвах Красноярской лесостепи//Почвоведение. 1970. №12. С.46-55.

- Ведрова Э.Ф. Деструкционные процессы в углеродном цикле лесных экосистем Енисейского меридиана. Дис. … докт. биол. наук в виде научного доклада. Красноярск, 2005. 60 с.

- Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А. Гумусообразование и агрономическая оценка органического вещества почв. М.: Агроконсалт, 1997. 82 с.

- Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А., Флоринский М.А. Легкоразлагаемые органические вещества почв//Химизация сельского хозяйства. 1990. №1. С.53-55.

- Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв.М.: Изд-во Моск. ун-та,1986.243 с.

- Зонн С.В. Роль И.В. Тюрина в развитии лесного почвоведения//Почвоведение. 1992. №10. С.25-32.

- Когут Б.М. Принципы и методы оценки содержания трансформируемого органического вещества в пахотных почвах//Почвоведение. 2003. №3. С. 308-316.

- Когут Б.М., Семенов В.М. Трансформируемый пул органического вещества типичного чернозема и его экспериментальная оценка//Почвоведение в России: вызовы современности, основные направления развития: Мат-лы Всерос. научно-пр. конф. с междунар. участием к 85-летию Почвенного института им. В.В. Докучаева. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2012. С. 332-336.

- Кононова М.М. Исследования академика И.В. Тюрина в области изучения органического вещества почвы//Почвоведение. 1962. №12. С. 1-7.

- Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. 332 с.

- Семенов В.М., Когут Б.М. Почвенное органическое вещество. М.: ГЕОС, 2015. 233 с.

- Тейт Р. Органическое вещество почвы: биологические и экологические аспекты: Пер. с англ. М.: Мир, 1991. 400 с.

- Титлянова А.А., Тихомирова Н.А., Шатохина Н.Г. Продукционный процесс в агроценозах. Новосибирск, 1982. 184 с.

- Тюрин И.В. Вопросы генезиса и плодородия почв. М.: Наука, 1966. 287 с.

- Чупрова В.В. Углерод и азот в агроэкостистемах Средней Сибири. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1997. 166 с.

- Чупрова В.В. Поступление и разложение растительных остатков в агроценозах Средней Сибири//Почвоведение. 2001. №2. С.204-214.

- Чупрова В.В., Белоусов А.А., Едимеичев Ю.Ф. Влияние агрогенных воздействий на трансформацию легкогидролизуемого органического вещества в черноземе Красноярской лесостепи//Сиб. вестник сельскохозяйственных наук. 2005. № 1. С. 3-8.

- Шарков И.Н. Минерализация и баланс органического вещества в почвах агроценозов Западной Сибири. Автореф. дис. … докт. биол. наук. Новосибирск, 1997. 37 с.

- Chebakova N.M., Chuprova V.V., Parfenova E.I. Evaluating the Agroclimaticpotential of Central Siberia//Novel Methods for Monitoring and Managing Land and Water Resources in Siberia. Springer International Publishing Switzerland, 2016. P. 287-307.