Запись рельефных изображений на жидких фотополиmeризующихся композициях

Автор: Соловьев B.C., Бойко Ю.Б.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Методы и элементы компьютерной оптики

Статья в выпуске: 8, 1990 года.

Бесплатный доступ

Описан новый способ формирования рельефных полутоновых изображений. Рассмотрены физические механизмы формирования рельефа. Рассмотрено влияние режимов экспозиции на процесс рельефообразования.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058228

IDR: 14058228

Текст научной статьи Запись рельефных изображений на жидких фотополиmeризующихся композициях

Предлагаемый способ получения рельефных изображений используется для создания элементов компьютерной оптики.

Одной из задач компьютерной оптики является синтез фокусаторов, преобразующих плоский волновой фронт когерентного излучения в произвольную кривую линию в фокальной плоскости [']. Рельефная структура физически реализует фазовую функцию фокусировки, рассчитанную при решении обратной задачи волнового фронта. Существующие методы создания непрерывной фазовой функции либо очень дороги, либо не обеспечивают требуемого качества рельефной поверхности [2].

Способ получения фазовой функции на жидких Фотополимеризующихся композициях [3] позволяет достигать больших глубин рельефа 0-100 мк, перекрывая всю инфракрасную область оптического излучения при умеренной разрешающей способности.

Целью настоящей работы является изучение зависимости характеристик фо-кусаторов от условий протекания релье-фообраэования.

Исследовалась двойная система эфир-акрилатов олигомер с мономером.

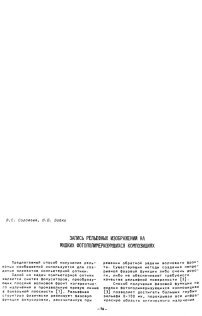

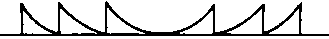

Рельеф формировался проецированием амплитудной функции оптического элемента в тонкий зазор между двумя поверхностями с различной степенью адгезии к фотополимеру. Максимальная пространственная частота, как видно из рис. 1, сильно зависит от разности адгезий к формирующим слой поверхностям. При обработке второй поверхности диметилди- хлорсиланом максимальная пространственная частота увеличилась. Процесс релье-фообразования проводится до такой глубины полимеризации, когда олигомер с мономером находятся в связанном состоянии. После достижения максимальной высоты рельефа, которая образуется при оптимальной экспозиции, производится разборка системы. При этом слой Фото-полимера, образовавший фазовую функцию оптического элемента, остается на поверхности с более высокой адгезией. 8 предложенном способе формирования фазовой функции, в отличие от других, отсутствует процесс вымывания незаполи-меризова вшегося мономера. Поэтому при подборе необходимых режимов обеспечивается зеркальная поверхность оптического элемента. После разборки системы производится фиксация рельефной фазовой Функ" ции общей засветкой в ультрафиолете. Механизм формирования рельефа в амплитудном световом поле заключается, видимо, в подтягивании мономера из более темных участков в светлые, в результате чего происходит увеличение массы полиме-" ра и вспучивание в более светлых местах-Максимальная пространственная частота такого способа формирования рельефа ограничена силами адгезии и силами поверхностного натяжения. Уменьшив эти силы, можно увеличить пространственное разрешение . h

Рис. 1. Зависимость высоты рельефа h от пространственной частоты v: I - необработанная поверхность, 2 - поверхность.

обработанная диметилдихлорсиланом

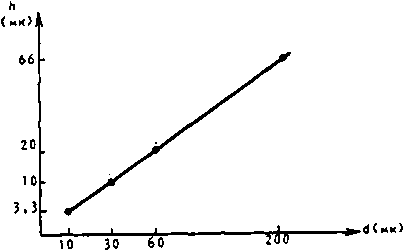

На рис. 2 показана зависимость высоты рельефа h от толщины жидкого слоя Фотополимера d. Из графика видно, что мы имеем линейную зависимость. Это подтверждает гипотезу массопереноса фотополимера, так как увеличение толщины слоя или массы полимера приводит к соответствующему большому массоперерас-пределению - увеличению высоты рельефа.

Рис. 2. Зависимость высоты рельефа h от толщины слоя d

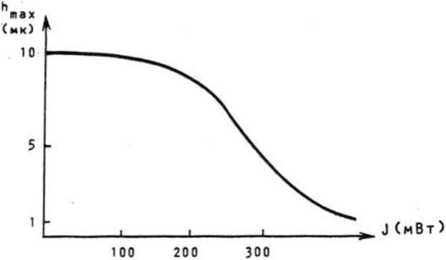

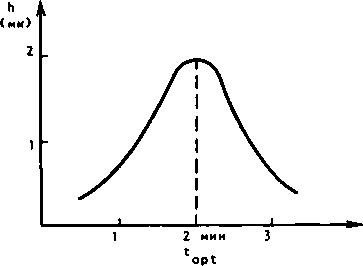

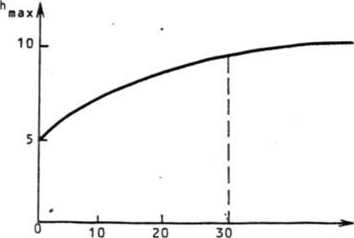

Для того, чтобы достичь наилучших характеристик оптического элемента, ставилась задача на минимально тонком слое фотополимера добиться требуемой высоты рельефа. При этом стабильные результаты формирования рельефа высотой h = 7,5 мк для работы элементов на отражение под углом 45° с длиной волны X = 10,6 мк получались при толщине слоя d = 30 мк. Как показали эксперименты, максимальная высота рельефа hmgx зависит от мощности освещающего излучения в процессе экспозиции. При переходе мощности через определенный порог максимально достижимая высота рельефа начинает уменьшаться (рис. 3) • Это объяс-ня'ется, видимо, тем, что в сильном поле облучения, не успев перераспределиться в соответствии с амплитудным распределением, фотополимерный слой сшивается вдоль поверхности. На рис. 4 показано, как изменяется высота рельефа в процессе роста структуры во время экспозиции. Как видно из графика, существует оптимальная экспозиция, при которой высота рельефа достигает максимального значения. Функция распределения глубины полимеризации вдоль фазовой структуры при этом принимает значение, оптимальное в смысле достижения наибольшей высоты рельефа .

Зависимость высоты рельефа от концентрации мономера в фотополимерной композиции показана на рис. 5- При увеличении концентрации мономера до 30% идет возрастание максимально достижимой высоты ^тах без ухудшения качества поверхности. При увеличении концентрации мономера свыше 30% рост рельефа

Рис. 3. Зависимость максимальной высоты рельефообразования h от интенсивности засветки J

продолжается, но при этом теряется зеркальность оптического элемента. Это, видимо, объясняется тем, что часть мономера не переходит в связанное состояние, образуя при этом "морозный шум" поверхности.

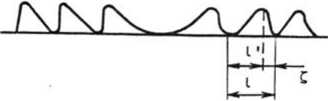

На рис. 6а в профиль показана фазовая функция, идеального оптического элемента, на рис. 66 - реального, полученного по предлагаемой технологии. Дифракционная эффективность готового элемента будет определяться степенью приближения функции профиля к расчетному значению и величиной "завала края". Если считать, что функция профиля идеальна, то дифракционная эффективность реального элемента Дэр будет определяться величиной

Рис. 4. Зависимость высоты рельефа h от времени засветки t в течении экспозиции

а

б

Рис. 6: а - профиль идеального элемента, б - профиль элемента, полученного на жидком фотополимерном слое

Рис. 5. Зависимость максимальной высоты рельефообразования h от концентрации max мономера

В настоящее время достигнута величина 2 = 20-30 мк для высоты рельефа 7,5 мк.

Размер зон фокусаторов ИК-диапазона определяется фокусным расстоянием и апертурой фокусатора . При апертуре 40 мм и фокусном расстоянии 250 мм размер крайней зоны фокусатора 1 = 150 мк.

При £ = 20 мк

I 150

Таким образом, потери на крайних зонах составят приблизительно 13%. Авторы надеются, что, снизив адгезию к Формирующей поверхности, удастся уменьшить величину