Зарастание древесной растительностью земель сельскохозяйственного назначения

Автор: Вараксин Г.С., Вайс А.А., Байкалов Е.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

Статья в выпуске: 5, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности зарастания древесной растительностью земель сельскохозяйственного назначения в лесостепной зоне Красноярского края. Выявлено три возможных варианта зарастания древесной и кустарниковой растительностью залежных земель в лесостепной зоне Красноярского края.

Земли сельскохозяйственного назначения, древесная растительность, структура, строение, морфологическая характеристика, сукцессия

Короткий адрес: https://sciup.org/14082372

IDR: 14082372 | УДК: 630*233:630*5

Текст научной статьи Зарастание древесной растительностью земель сельскохозяйственного назначения

Согласно ст. 77 Земельного кодекса землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей (в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ) [13].

В настоящее время серьезной проблемой сельского хозяйства России являются необрабатываемые земли (залежи), которые в период 1994–1996 годов вследствие распада совхозно-колхозной системы оказались брошенными. В Красноярском крае данная проблема стоит достаточно остро.

По данным проверки использования земель сельскохозяйственного назначения в 2006–2010 годах в Красноярском крае выведены из сельскохозяйственного оборота 1,3 млн га пашни [1]. Как один из негативных факторов отмечается зарастание залежных земель древесной и кустарниковой растительностью. С ле-соводственной точки зрения – этот процесс естественен и соответствует сукцессионному развитию.

Ю.А. Лютых [2] отмечает, что факт зарастания земель селькохозяйственного назначения древесной растительностью характерен для подтаежных и лесостепных районов, где ранее освоенная пашня не обрабатывалась на 30–35 % площади.

Одной из мер по борьбе с неиспользованием залежных земель является вступление в силу закона с 1 июля 2011 года, позволяющий государству изымать у юридических лиц и граждан земельные участки сельскохозяйственного назначения, которые не использовались или используются ненадлежащим образом в течение трех и более лет [3].

О.С. Буланов, Е.В. Борисова, О.В. Тарасова [4] указывают на процесс трансформации территорий интенсивного хозяйственного освоения 60–70-х годов XX века в луговые, а в последствии в лесные фитоценоцы.

А.И. Уткин с соавторами [5] указывали на актуальность проблемы формирования насаждений на залежных землях. По данным Н.Н. Соколова [6], в условиях Севера на старых пашнях формируются сосновые древостои разной густоты. Период заселения пашен составляет 5…15 лет. Древостои произрастают по I-II классу бонитета.

А.Я. Гульбе, Л.С. Ермолова [7] отмечают, что молодняки на залежах быстрее проходят период начального формирования. Характеризуются более интенсивным ростом и раньше достигают сомкнутости полога по сравнению с молодняками на вырубках.

Исследователи Д.И. Люри и другие [8] установили роль залежных земель, особенно в южной тайге, в углеродном балансе и аккумуляции углерода.

Т.А. Блынская [9] указывает на большой потенциал плодородия пахотных земель. Автор рекомендует проводить систему мероприятий по уходу за лесом. Древесина, выросшая на залежных землях, имеет более рыхлую структуру по сравнению с древесиной коренных типов леса и может использоваться как сырье для строительной, бумажной и химической промышленности.

Большую роль в формировании залежных земель имеет травянистая растительность [7]. В условиях березовых молодняков на залежах в течение первых 15 лет в травяном покрове по числу видов лугово- опушечная ЭЦГ является преобладающей. А.Н. Рыбакова, В.В. Токавчук [10] применительно к Ачинско-Боготольской лесостепи указали на положительную роль разнотравья в выживании и сохранении самосева древесных растений. В Емельяновском районе на залежи, зарастающей сосновым молодняком (8–9 лет), участие степных трав под пологом леса значительно снижается.

Аналитический обзор показывает, что залежные земли являются самостоятельной постаграрной сукцессией с характерными для нее процессами развития растительной флоры и биологического баланса углерода.

Цель исследований – изучение особенностей зарастания древесной растительностью земель сельскохозяйственного назначения.

Материалы и методика исследований. Исследования проводились на залежах в Большемуртин-ском районе Красноярского края на старопахотных землях с. Казанка. Естественное зарастание бывших пахотных земель древесной растительностью наблюдалось в основном по периметру полей. С южной стороны возобновление подростом сосны обыкновенной, а на участках, примыкающих к восточной стене леса, состав смешанный – из сосны обыкновенной, березы повислой, ивы. На подрост оказал влияние состав материнского полога прилегающего древостоя и пожары, сформировавшие разнообразный состав молодняка.

Для того чтобы оценить структурные и размерные особенности подрастающей генерации на разном расстоянии от стены леса (25, 50, 105, 150 и 180 м) были заложены ленточные площадки. Учет деревьев проводился по диаметрам стволов на высоте 1,3 м. У части деревьев проводились измерения комплекса морфологических показателей: высоты, высоты начала кроны, высоты расположения максимального диаметра кроны, диаметра кроны в двух направлениях (С-Ю, З-В). На каждой площадке были взяты модельные деревья для определения годичного прироста в высоту.

В итоге были сформированы выборочные совокупности, достаточные для получения достоверных результатов.

Результаты и их обсуждение. В научной литературе в недостаточной степени представлены особенности структуры, строения древесной растительности в зависимости от расстояния до стены леса.

Структура. Существуют различные подходы к изучению этого понятия. Так, авторами в [11] указывается, что структура сообщества прежде всего связана с распределением фитомассы, и различают три компонента пространственной структуры:

вертикальную структуру, выражающуюся в ярусном сложении;

горизонтальную структуру, характеризующуюся распределением особей или их группировок на территории;

обилие каждого вида как синтез количества видов на единице площади, их покрытия, сухого веса надземной части и площади оснований растений.

Принимая во внимание используемый автором подход, получена таблица динамики структуры молод-няков в зависимости от удаленности от стены леса (табл. 1).

Таблица 1

Структурные особенности молодняков в зависимости от расстояния до стены леса

|

Номер участка |

Состав молодняка |

Расстояние до стены леса, м |

Число особей, шт*га-1 |

Сумма площадей сечений, м2*га-1 |

Размещение |

|

1 |

Чистый |

25 |

С-6182 |

24,79 |

Сплошное зарастание |

|

2 |

Чистый |

50 |

С-9465 |

17,00 |

Сплошное зарастание |

|

3 |

Чистый |

105 |

С-2154 |

2,98 |

Биогруппа |

|

С-4600 |

6,79 |

||||

|

4 |

Смешанный |

150 |

Б-3600 |

4,14 |

Сплошное зарастание |

|

Ив-300 |

0,27 |

||||

|

5 |

Смешанный |

180 |

Б-3700 |

6,66 |

Сплошное зарастание |

|

Ив-900 |

1,13 |

Динамика процесса зарастания молодняком сосны залежей позволяет выявить следующие закономерности структуры. За 15-летний период около стены леса (25 м) произошло смыкание крон деревцев, что привело к омертвлению травянистого покрова и процессу отпада. По мере удаления от стены леса горизонтальная структура менялась от сплошного зарастания (до 50 м) до группового размещения (105 м) и единичных деревьев (150 и 180 м).

Строение. В.Ф. Лебков [12] понимал под структурой состав и пространственное расположение элементарных частей, на которые расчленяется древостой и которые находят выражение в особенностях рядов распределения стволов по основным таксационным показателям. В большинстве исследований изучение строения ограничивается построением рядов распределений по диаметру.

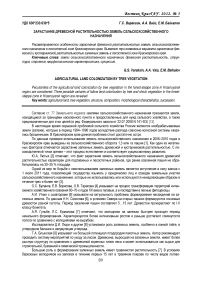

Динамика строения с учетом структурных особенностей (рис.1) показывает следующее: на расстоянии 25 м ряд распределения растянут с выраженной правой асимметрией (А=0,554) (отпад тонкомерных стволиков). На расстоянии 50 м вариация диаметров менее выражена с уменьшением асимметрии (А=0,358). На расстоянии 105 м распределение практически «нормальное» (А=0,049).

Рис. 1. Строение молодняков сосны по диаметрам стволиков с учетом расстояния от стены леса

Выявленная закономерность заключается в том, что свободно растущие деревца и растения в биогруппах имеют нормальное распределение по диаметру при выраженных процессах конкуренции за минеральное питание, свет и влагу строение становится асимметричным с увеличением вариации по диаметрам.

Морфологическая характеристика особей. Структурные особенности молодняков, строение по различным показателям оказывают влияние на размерные показатели растений. С целью выявления существующих различий был выполнен статистический анализ морфологических признаков деревцев (табл. 2).

Морфологические показатели древесных растений на залежных землях

Таблица 2

|

Номер участка |

Площадь, га |

СП го 1— о о |

8 £ ® m |

Средневзвешанное |

Среднеарифметическое |

t ф > t 0,05 =3,04 |

||||

|

d 1.3 , см |

Н, м |

ННК, м |

НМК, м |

d С-Ю , м |

d З-В , м |

|||||

|

1 |

0,00825 |

10С |

15 |

7,1 |

6,0 |

2,8 |

3,8 |

2,5 |

2,5 |

6,6-19,3 |

|

2 |

0,00560 |

10С |

15 |

4,8 |

4,2 |

1,6 |

2,2 |

1,7 |

2,0 |

6,4-22,0 |

|

3 |

0,02600 |

10С |

15 |

4,2 |

3,5 |

0,3 |

1,2 |

1,3 |

1,2 |

8,3-17,9 |

|

6С4Б+ Ив |

С-4,3 |

4,0 |

0,5 |

1,4 |

1,8 |

1,7 |

6,5-15,6 |

|||

|

4 |

0,01000 |

10 |

Б-3,8 |

5,0 |

0,6 |

2,0 |

1,5 |

1,5 |

4,3-9,8 |

|

|

Ив-3,4 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||

|

5 |

0,01000 |

8Б2Ив |

10 |

Б-4,8 |

6,3 |

1,6 |

3,8 |

1,6 |

1,6 |

6,2-32,1 |

|

Ив-4,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||

Размерные показатели также имеют четкую закономерность изменения в зависимости от расстояния до стены леса. С увеличением расстояния уменьшаются размеры деревцев сосны по диаметрам, высотам и диметрам кроны. Форма кроны становится конусовидной. Полученные результаты достоверны для t 0,05 =3,04.

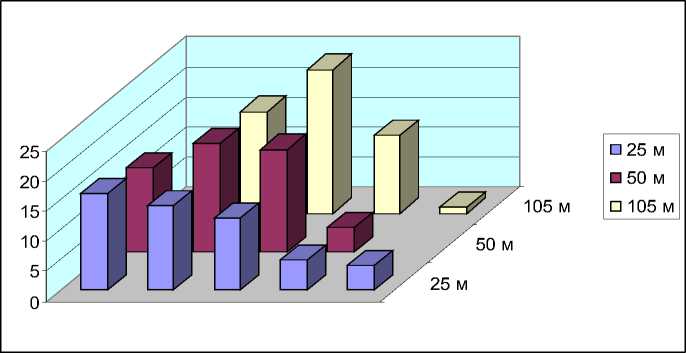

Ход роста. Динамика размеров деревьев позволяет установить временные изменения в линейной величине. Основным показателем, на основе которого определялась динамика роста, являлся прирост в высоту. Общая тенденция указывает на постепенное выравнивание прироста, особенно в последние годы, и уменьшение прироста по мере удаления от стены леса (рис. 2).

Рис. 2. Годичный прирост в высоту деревцев сосны в зависимости от расстояния до стены леса

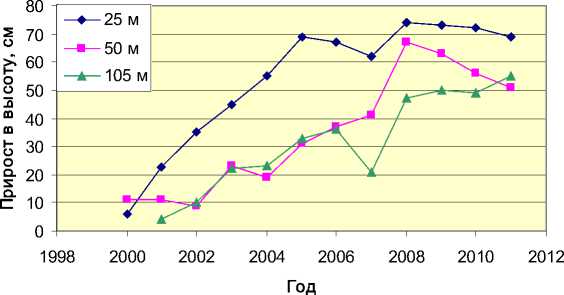

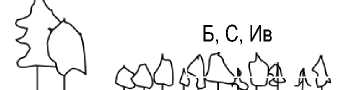

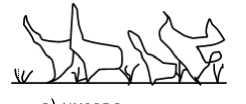

Сукцессионное развитие залежных земель. Сукцессионный подход позволяет разработать более достоверный прогноз развития постаграрных ценозов (рис. 3).

Сукцессия соснового ценоза

1 стадия (1 – 2 года) 2 стадия (10 – 30 лет)

|

150 м а) обсемение пашни 1 стадия (1 – 2 года) 130 м |

25 м 50 м 105 м 150 м б) смыкание крон (процесс растянут в зависимости от расстояния до стены леса Сукцессия смешанного типа 2 стадия (10 лет) Б, С, Ив * A __ 1 1 __Ь^Щщ-!^^ |

|

а) обсеменение пашни 1 стадия а) низовой пожар |

б) смыкание крон (интенсивный рост березы и ивы, обеспечивающие раннее смыкание крон) Пирогенная сукцессия 2 стадия (1 – 2 года) 3 стадия (10 лет) O^ ^^^£, б) обсеменение территории в) групповое размещение уничтоживший напочвенный покров смыкание крон (рост березы и ивы, а также травянистой растительности) Рис. 3. Сукцессионное развитие постаграрных ценозов |

Заключение

В результате проведенных исследований были получены следующие выводы:

-

1. Залежные земли являются отдельной категорией со специфичным развитием растительности.

-

2. Процесс зарастания старопахотных земель происходит волнообразно, достигая максимума вблизи стены леса и постепенно затухая с удалением от стены леса. Размещение особей меняется от сплошного зарастания (до 50 м) к биогруппам (105 м) и единичным растениям (150 м).

-

3. Анализ строения показал, что по мере удаления от стены леса распределение по диаметрам меняется от правоасимметричного при сплошном зарастании к «нормальному» для единично расположенного молодняка сосны.

-

4. С увеличением расстояния от стены леса уменьшаются размеры деревцев сосны по диаметрам, высотам и диаметрам кроны. Форма кроны становится конусовидной.

-

5. Общая тенденция годичного прироста в высоту указывает на постепенное выравнивание прироста, особенно в сосновых фитоценозах, в последние годы и уменьшение прироста по мере удаления от стены леса.

-

6. Выявлено три возможных варианта зарастания древесной и кустарниковой растительностью залежных земель в лесостепной зоне Красноярского края:

-

1 вариант: сукцессия соснового восстановления (С);

-

2 вариант: сукцессия смешанного восстановления (С, Б, Ив);

-

3 вариант: пирогенная сукцессия (Б, Ив).

Таким образом, часть залежных земель, безусловно, будет выведено из сельскохозяйственного пользования, восстановление растительности на данной категории будет проходить по одному из выявленных вариантов.