Зарождение Саратовской областной службы переливания крови и ее развитие в годы Великой Отечественной войны

Автор: Еремин А.В., Данилов А.Н., Кулигин А.В., Осипова О.В., Павлов Д.А., Панкратова А.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Научные школы и памятные даты

Статья в выпуске: 2 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена краткая история развития службы переливания крови в Саратовской области: с момента зарождения и в годы Великой Отечественной войны. Приводятся архивные документы о производственной деятельности сотрудников станции переливания крови на территории городов Саратова, Энгельса, Балаково и Вольска.

Переливание крови, донорский пункт, центр крови

Короткий адрес: https://sciup.org/149148507

IDR: 149148507 | УДК: [615.38:614.2](091)(470.44-21Саратов)»1941–1945»(045) | DOI: 10.15275/ssmj2102224

Текст научной статьи Зарождение Саратовской областной службы переливания крови и ее развитие в годы Великой Отечественной войны

EDN: PLFRHE

1Введение. Организация службы переливания крови в лечебно-профилактических учреждениях России развивалась в непростые исторические времена, когда стране грозили большие трудности и одновременно открывались новые горизонты.

Развитию службы крови в России во многом способствовала «Инструкция по применению лечебного метода переливания крови» (№236/61 НКЗ от 1928 г.).

В предвоенные годы предпочтение отдалось непрямым (цитратным) методам переливания консервированной крови. С 1929 г. наиболее оптимальной дозой считалось 500 см³ [1, 2]. Необходимо было быстро

Старая идея на базе современной научной медицины приобретает огромное не только практическое, но и научно-методологическое значение.

А. А. Богомолец доставить раненого в место, где осуществлялось переливание крови. В госпиталях переливание крови проводили с использованием самых современных методов.

В рекомендациях по технике переливания подчеркивалось необходимость тройного контроля: групповой анализ крови реципиента и донора, перекрестная агглютинация сыворотки и эритроцитов, а также биологическая проба «Элекера» [3].

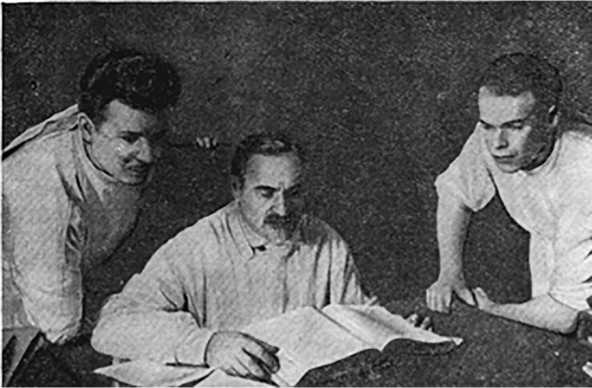

Первое переливание крови в Саратове осуществлено в 1923 г. ассистентом кафедры госпитальной хирургии Саратовского медицинского университета В. И. Иостом (рис. 1) [4]. В 1930 г.

а

б

Рис. 1. С. И. Спасокукоцкий с учениками — В. И. Иостом (слева) и Е. Л. Березовым ( а ) в госпитальной хирургической клинике ( б ). Саратов 1925 г. [2]

при 2-й Советской больнице было основано донорство крови.

В «Вестнике здравоохранения Нижне-Волжского Края» за 1930 г. содержится перечень лечебно-профилактических учреждений Саратова, допущенных к процедуре переливания крови. Большое внимание уделяется подготовке медицинских кадров. В 1929 г. впервые организован курс повышения квалификации для 28 врачей, который продолжался 4 мес [5]. В 1931 г. была исследована безопасность переливания больших объемов крови I группы с рекомендацией использовать во фронтовых условиях только универсального донора.

Приказом №669 Народного комиссариата здравоохранения РСФСР от 25 октября 1938 г.

рекомендовалось к 30 декабря 1938 г. обучить всех врачей методике определения группы крови, а врачей хирургов, акушеров, гинекологов, терапевтов — технике переливания крови.

В период 1938–1940 гг. кровь консервировалась на 4% растворе лимонно-кислого натрия, а с 1940-х гг. к консерванту добавляли 25% раствор глюкозы. В боевых условиях Великой Отечественной войны была полностью подтверждена пригодность такой крови со сроком хранения до 20 дней [6]. Для заготовки крови использовали стандартные мерные четырехугольные стеклянные банки с притертой пробкой, которые служили единой посудой и для заготовки крови и ее переливания (рис. 2).

а

б

Рис. 3. Саратовский педагогический колледж ( а ) и приемный покой 1-й Советской больницы ( б ), где в годы Великой Отечественной войны располагалась станция переливания крови [8]

Рис. 4. Заготовка крови на Саратовской областной станции переливания крови [9]

В годы войны активно развивалось донорство. С начала 1941 г. по апрель 1942 г. в Саратовской области было обеспечено переливание 509 л крови [7]. На госпитальных советах акцентировалось внимание на необходимость выполнения переливаний. Саратовская область полностью обеспечивала госпитали консервированной кровью и налаживала поставки для фронта. Станция не имела бюджета.

В 1934 г. для заготовки крови отвели небольшое помещение в 1-й Советской больнице, был утвержден твердый бюджет 18 500 р. За 9 мес 1932 г. было заготовлено 2,5 л. крови и ее компонентов [8].

В 1935 г. были открыты опорные пункты по переливанию крови в Саратове при нескольких больницах и по области: в городах Балашове, Энгельсе, Ат-карске, Вольске, Пугачеве и Новоузенске [9]. Много внимания уделялось обучению переливания крови врачей и медицинских сестер в лечебно-профилактических учреждениях. Выписка из приказа Саратовского Облздравотдела №227 от 07.09.1939: «Директорам больниц организовать курсы специализации для сестер по операционной, травматологической технике и переливанию крови без отрыва от производства: 1-я Советская больница — 20 человек, 2-я Советская больница — 20 человек, Вольская больница — 15 человек, Балашовская больница — 15 человек, Петровская больница — 10 человек, Аткарская больница — 10 человек» [10]. В период 1937–1939 гг. филиалы Центрального института переливания крови преобразованы в областные станции, среди них была и Саратовская (рис. 3).

Главным врачом Саратовской областной станции переливания крови стал доктор Садовенко.

В декабре 1941 г. эвакуированный в Саратов Харьковский (Украинский) институт переливания крови обеспечивал массовую заготовку консервированной крови для нужд Юго-Западного фронта (протокол решения исполкома Саратовского областного Совета депутатов трудящихся от 5 декабря 1941 г., протокол №71).

В 1943 г. Саратовская организация Красного Креста привлекла к донорству 10 тыс. человек, активно поставляя кровь в эвакогоспитали (рис. 4).

Если до войны станция принимала 10 л крови в день, то в военные годы — 75–120 л. В среднем пропускали 300–350 доноров в день, заготавливали крови по 1,5–2 т в месяц. Работали не покладая рук до позднего вечера в 2 смены, а серологическая лаборатория — иногда и по ночам, чтобы утром отправить кровь самолетом на фронт. В октябре 1943 г. Украинский институт переливания крови был реэвакуирован в Харьков.

В эвакогоспитале №1304 для раненых в челюстно-лицевую область, размещенном в здании нынешней школы № 7, значительно раньше, чем в других госпиталях Саратовской области была организованна собственная лаборатория по переливанию крови. Первыми донорами стали работники госпиталя. Медсестра Людмила Степановна Иванова сдала 14 л крови.

Главным хирургом госпиталей Саратова был С. Р. Миротворцев [10]. Он высоко оценивал работу по переливанию крови раненым [11].

Благодаря работе Саратовской организации Красного Креста в 1943 г. донорами стали 10 тыс. человек.

В военные 1941–1945 гг. начинается история переливания крови в городе Вольске. Из воспоминаний первого секретаря Вольского горкома ВЛКСМ И. О. Оськиной: «В те годы действовал неписаный закон — все комсомольцы должны быть донорами. Мы считали за честь отдать свою кровь для спасения раненых бойцов».

Созданный в 1935 г. в городе Энгельсе филиал Центрального института переливания крови заготавливал донорскую кровь для больниц Заволжья. Выписка из приказа №59 от 13.07.1935 по 2-й гор-больнице: «Началом фактической работы станции переливания крови считать 01.04.1935 определить штатным зав. станцией д-р Зибенгар, хирург-Гейн-це, лаборант — Шеффер, операционная хожатка — Вейсгейм». В 1935 г. станция стала основным пунктом донорской крови для всей Республики немцев Поволжья. Доноры получали вознаграждение: за сдачу крови им выплачивалось 10 к. за грамм, а при сдаче 500 см³ в течение 1,5 мес они могли получить продовольственный пай. В архиве 2-й горбольницы сохранился приказ главного врача от 03.10.1935, в котором выделяется премия за значительную выработку стандартной сыворотки крови.

В Балашове первое переливание крови произошло в 1937 г. С началом войны был разработан план по подготовке госпиталей, чтобы удовлетворить возникающую потребность в донорской крови. В 1941 г. была организована более мощная служба переливания крови, а местные жители стали активно сдавать кровь, поддерживая фронт.

Жители Саратовской области в годы войны сдали более 71 тыс. л крови. Более 40 тыс. человек стали донорами, среди них были как гражданские лица, так и военнослужащие [11]. Каждый вклад был ценен, и многие получили звания почетных доноров за свою самоотверженность.

Заключение. В предвоенные годы в Саратовской области было создано множество станций и кабинетов по переливанию крови. В ходе войны нагрузка на эти станции крови возросла, поскольку снабжение необходимо было предоставлять в значительно бóльших объемах, при этом налаженные процессы данной службы облегчали работу фронтовым госпиталям.

Закончить очерк об истории переливания крови в Саратовской области во время Великой Отечественной войны хочется словами И. А. Кассирского: «…Я развил перед читателем одну из интереснейших страниц медицины — проблему переливания крови. Я ввел его насколько мог in medias res (в суть предмета)».

Вклад авторов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.