Зарубежный опыт оценки и регулирования инновационной деятельности и его анализ

Автор: Рыбина Г.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Социально-экономические аспекты развития современного государства

Статья в выпуске: 2-3 (11), 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140107720

IDR: 140107720

Текст статьи Зарубежный опыт оценки и регулирования инновационной деятельности и его анализ

доцент кафедра ИБМ-1 «Экономическая теория» МГТУ им. Н.Э.Баумана Россия, г. Москва ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО АНАЛИЗ

В настоящее время инновационному развитию экономики Российской Федерации уделяется большое внимание на самых высоких уровнях государственной власти, что неудивительно, ведь создание и реализация инноваций является ключевым фактором для достижения эффективности всех отраслей экономики и их конкурентоспособности на международной арене. Роль государственных и общественных институтов имеет огромное значение для формирования среды, благоприятной для осуществления инновационной деятельности, обеспечивающей стабильное и поступательное развитие экономики страны.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р утверждена Стратегия инновационного развития

Российской Федерации на период до 2020 года, призванная определить цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики, задать долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки и поддержки коммерциализации разработок. Создание благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности согласно программе является приоритетным направлением работы.

Модели регулирования инновационной деятельности

Модель развития инновационной деятельности определяется совокупностью средств, методов и мер государственного стимулирования инновационной деятельности в экономике.

На основе исследования, модели государственного регулирования инновационной деятельности за рубежом можно разделить на четыре категории:

-

1) прямое инвестирование государственных средств в инновационные компании;

-

2) инвестирование государственных средств через венчурные фонды;

-

3) смешанные программы развития инновационной деятельности;

-

4) гарантийные программы развития венчурной деятельности.

Прямое инвестирование государственных средств в инновационные компании.

Государство в лице различных региональных или центральных органов на основе конкурсного отбора выделяет финансовые ресурсы наряду с частными инвесторами в инновационные предприятия и проекты в обмен на долю акций в уставном фонде таких компаний или путем предоставления кредитов таким компаниям.

Наряду с другими инвесторами государство выступает владельцем инновационных компаний и в перспективе рассчитывает на долю в ее прибыли. Недостатком данной модели являются потребность в значительных финансовых ресурсах, возможность поддержки бесперспективных фирм и хищения государственных средств чиновниками.

Инвестирование государственных средств через венчурные фонды

Венчурное финансирование представляет собой высокорисковое инвестирование средств в инновационные компании для их развития и расширения с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств. В отличие от посевных инвестиций, которые осуществляются на стадии создания инновационного предприятия (стадии старт-ап), венчурное финансирование компаний осуществляется на первых этапах стадий развития и расширения, когда компания начинает приносить первую прибыль. Венчурное финансирование осуществляется преимущественно организованными венчурными фондами и бизнес-ангелами (частными лицами, готовыми вкладывать личные средства в инновационные проекты).

Государство создает либо государственный венчурный фонд, осуществляющий прямое инвестирование в инновационные компании, либо «фонд фондов», который размещает свои средства в частные венчурные фонды наряду с другими инвесторами.

Государственные фонды пользуются всесторонней поддержкой правительства и дополнительными льготами. Формально фонды данного типа являются коммерческими и, как правило, испытывают дефицит квалифицированных управленческих кадров и ориентированы на прибыль в меньшей степени, чем фонды других типов.

Создание «фонда фондов», выступающего в роли посредника при передаче финансовых ресурсов от государства к частным венчурным фондам, позволяет избежать этих недостатков.

Смешанные программы развития инновационной деятельности

Государство создает смешанный государственный венчурный фонд, участвующий как в создании других венчурных фондов наряду с другими инвесторами (банками, предприятиями др.), так и осуществляющий прямое инвестирование в инновационные фирмы.

Гарантийные программы развития венчурной деятельности

Государство предоставляет венчурным инвесторам гарантии по возмещению возможных убытков, связанных с венчурными инвестициями в малые инновационные предприятия.

Данные гарантии могут быть реализованы как в форме гарантий по кредитам, займам, так и в форме возврата потерянных инвестиций путем предоставления венчурным инвесторам определенных налоговых льгот.

Методы поддержки инновационной деятельности в зарубежных странах

Выбор конкретной государственной программы регулирования инновационной деятельности зависит от следующих основных факторов :

-

- возможности государственного (местного) бюджета;

-

- цели экономической политики государства;

-

- уровня развития рынка.

В таблице 1 отражены основные модели развития инновационной деятельности и используемые в различных странах в рамках этих моделей методы ее поддержки.

Таблица 1. Модели развития инновационной деятельности и используемые методы ее поддержки.

Модели Методы поддержки Прямое инвестирование государственных средств в инновационные компании Инвестирование государственных средств в инновационные фирмы венчурным способом (в обмен на акции) (США) Долгосрочные государственные кредиты инновационным компаниям и проектам (Нидерланды) Инвестирование государственных средств через венчурные фонды Создание государственного венчурного фонда, осуществляющего инвестирование в инновационные фирмы (Великобритания, Индия, Китай) Создание фонда фондов, размещающего средства в венчурные фонды наряду с другими инвесторами (Израиль, Финляндия, Сингапур) "Экономика и социум" №2(11) 2014 1321

|

Смешанные программы развития инновационной деятельности |

Налоговые льготы венчурным инвесторам по налогу от прироста капитала (Великобритания, Япония, Канада, Китай) |

|

Создание смешанного государственного венчурного фонда, участвующего как в создании других венчурных фондов (например, при университетах) наряду с другими инвесторами (банками, предприятиями др.), так и осуществляющего прямое инвестирование в инновационные фирмы (Финляндия) |

|

|

Гарантийные программы развития венчурной деятельности |

Гарантии по кредитам (США) Гарантии по займам (ЕС) |

|

Гарантия возврата возможных убытков венчурным инвесторам (Нидерланды, Япония) |

|

|

Покрытие возможных убытков венчурных инвесторов путем предоставления им налоговых льгот на сумму полученных потерь (Сингапур) |

Анализ представленных моделей обращает внимание на следующее: государственные модели прямого инвестирования в инновационные компании в основном характерны для развитых рыночных экономик, а в развивающихся или близких к этому статусу экономиках успеха добивались благодаря моделям инвестирования государственных средств через венчурные фонды.

Такое различие можно объяснить следующими причинами.

Развивающиеся страны нуждаются в стороннем опыте для создания собственного венчурного бизнеса и ставят основной задачей внедрение в практику механизма венчурного инвестирования инновационного бизнеса.

В программах инвестирования через венчурные фонды решения доверяются частному сектору, вследствие этого сокращается возможность проявления коррупционных аспектов на государственном уровне. Например, прямые технологические инвестиции в Южной Корее были распределены по политическим, а не по технологическим критериям, в результате чего оказались безуспешными.

Существует ряд аргументов в пользу инвестирования через венчурные фонды против государственных инвестиций напрямую в инновационные компании :

-

- государство не всегда в состоянии принимать взвешенные инвестиционные решения, поскольку его целью является не извлечение прибыли, а предоставление «общественных благ»;

-

- участие государства в инвестиционном процессе влечет за собой дополнительное регулирование и отталкивает частных инвесторов.

«Фондовая» схема государственного участия в создании венчурной индустрии базируется на доверии государства частному сектору и на передаче этому сектору права принятия стратегических решений. В странах с низким уровнем социального капитала (то есть там, где высокий уровень коррупции, наличие недобросовестной мотивации деятельности и т.п.) эффективность фондовой схемы может оказаться невысокой.

В то же время в развивающихся странах нет фондовой инфраструктуры и рынка капиталов, поэтому создание с участием государства «фонда фондов» как раз может компенсировать «провалы рынка». Государство на этапе становления венчурной индустрии практически подменяет «бизнес-ангелов», которые являются основным источником финансирования на самой ранней «посевной» стадии.

При разработке программ государственной поддержки важно учитывать то, на какую стадию инвестиционного процесса направлена государственная политика. Практически во всех развитых странах, программы по развитию венчурного бизнеса нацелены на поддержку становления и развития компаний на ранних стадиях.

Это связано с определенным «провалом рынка», который, согласно теории институциональной экономики, наиболее эффективно компенсирует именно государство. Опыт зарубежных стран показывает, что новые малые фирмы особенно нуждаются в поддержке на ранних стадиях своего развития, предложение финансирования для этих стадий со стороны частного сектора, как правило, недостаточно.

В то же время для малых высокотехнологичных фирм издержки на ранних стадиях развития выше, чем для прочих малых фирм. Практика также показывает, что норма отдачи на ранних стадиях возрастает по мере того, как накапливается опыт и развитие индустрии венчурного капитала достигает критической массы, поэтому именно в данной сфере поддержка государства актуальна.

Опыт Федеративной Республики Германии в регулировании государственной инновационной политики

По большинству инновационных показателей Германия находится среди самых экономически и инновационно эффективных стран мира. Ее традиционная технологическая эффективность проявляется в широком распространении инноваций в производственных отраслях, прежде всего в малом и среднем бизнесе. Однако за последние годы, и особенно в период глобального кризиса, инновационная деятельность этого сектора несколько сократилась.

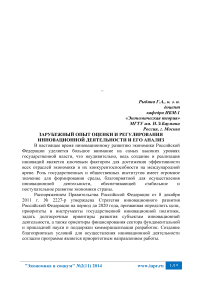

Общая характеристика развития научно-технологического и инновационного комплекса Германии в сравнении с другими странами ОЭСР (представлена на рис. 1). Из него видно, что, в принципе, Германия занимает одно из ведущих мест в инновационном секторе мировой экономики, в том числе среди стран G-8.

Лепя получиви их степень научи > х я и к?- ерных работников от обт того количества, %

Кш’и«ее вс иселедсва елейна I тыс. зш-я ыхв омонимике

G ER D фи наноиру имые из-за рубежа

Число патет тое с ииостранн ,м участием

Деля фирм сотрудничающих в инновациях, %

Доля фирм, вышедших на рынок С нетехт олог ическими инновациями, %

Доля фирм вь шедших на рынок с технологическими инновациями %

Научные статьи на 1 млн жителей

<о инее во । а ен ов на 1 мт - жителей

Венчур, % от ВНП

BERD, % от ВНП

GERD, % от ВНП

■ ермания □ Средин величина для стран ОЭСР

Рис.1. Научно-инновационный профиль Германии [1]

Примечание. GERD – валовые расходы на ИР, BERD – расходы бизнеса на ИР.

Инновационная политика Германии включает в себя четыре стратегических направления :

-

- увеличение государственного финансирования инновационной деятельности с акцентом на ключевые области науки и технологий (здравоохранение, ИКТ, нанотехнологии, экологически чистые технологии);

-

- улучшение условий для внедрения инноваций в частном секторе, стимулирование использования и совершенствования механизма трансфера технологий государственной формы собственности;

-

- проведение институциональной реформы научных организаций;

-

- осуществление административной реформы с целью улучшения координации поддержки инновационной деятельности государственными органами.

Стратегия высокотехнологичного развития

Федеральное правительство Германии приняло единую для всех федеральных ведомств стратегию с целью к 2020 г. сделать страну мировым лидером на важнейших глобальных рынках инновационной продукции и услуг.

Этот подход характерен для многих промышленно развитых стран ОЭСР. Одна из основных целей стратегии – создание условий для максимальной свободы развития науки и устранение бюрократических препятствий при реализации инновационной политики, переход к свободному и конкурентному обществу знаний.

В этом контексте намечено:

-

- развитие внутренних рынков передовых, наукоемких технологий, стимулирующих разработку и внедрение инновационных продуктов и услуг (в стратегии определено 17 областей инновационного развития);

-

- укрепление связей между наукой и промышленностью на основе государственной поддержки инноваций, осуществляемых совместно с частным наукоемким сектором;

-

- ускорение процесса коммерциализации технологий государственной формы собственности, раскрытие талантов нации, в особенности в рамках малого и среднего инновационного бизнеса, создающего наибольшее число рабочих мест в Германии.

В соответствии с целями стратегии в стране будет усилена междисциплинарная и межведомственная координация, учтены позитивные стороны глобальной конкуренции в сфере инноваций, построен «мировой инкубатор талантов».

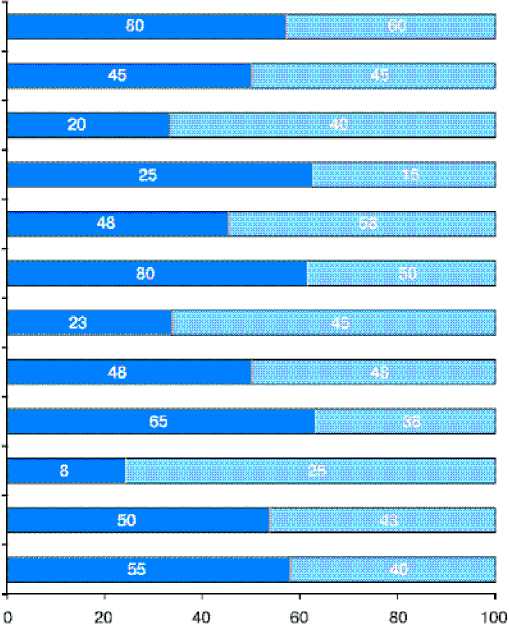

Высокий уровень научно-технологической и инновационной деятельности в стране во многом является следствием ее финансовой политики в этой области. В 2010 г. расходы на инновационные разработки достигли 3% от ВВП страны.

Рисунок 2. Распределение бюджета Федерального министерства образования и науки Германии [2]

Национальная инновационная система Германии представляет собой несколько громоздкую, сложную и многоуровневую структуру, как и в некоторых других странах G-8. Вместе с тем эта система достаточно эффективна.

Проведенный анализ показывает следующие системные преимущества национальной инновационной системы Германии :

-

- значительную роль федеральных земель в организации и финансировании инноваций, снижающая нагрузку на федеральный бюджет и увеличивающая общий объем финансирования;

-

- сравнительно высокий уровень самостоятельных инновационных разработок в предпринимательском секторе в сочетании с эффективной наукой, финансируемой государством;

-

- наличие большого количества научных обществ, объединений и фондов, финансирующих и организующих фундаментальные научные исследования;

-

- высокая концентрация инновационных разработок (особенно в области фундаментальной науки) в университетах и других вузах, объединяющих образование и научные исследования в единую систему;

-

- высокий образовательный уровень трудоспособного населения;

-

- эффективное сочетание собственной компетенции в сфере технологического развития с импортируемыми технологиями;

-

- транспарентность национальной инновационной системы Германии в связи с возрастающей интернационализацией инноваций и разработок, что делает страну привлекательной для иностранных предприятий и иностранных научных организаций.

Опыт Японии. «Инновации 25» как пример комплексной стратегии развития инновационной экономики

Правительство Японии активно использует опыт других стран ОЭСР при разработке своей национальной стратегии в области инновационной деятельности. Например, принципы и управление инновационного развития, лежащие в основе Инициативы американской конкурентоспособности Президента США 2006 г.; европейской Программы конкурентоспособности и инноваций на 2007–2013 гг.; Программы поддержки инноваций в фирмах малого и среднего бизнеса; английской Рамочной программы по науке и инвестициям в инновационную сферу на 2004–2014 годы и Инновационной стратегии ОЭСР.

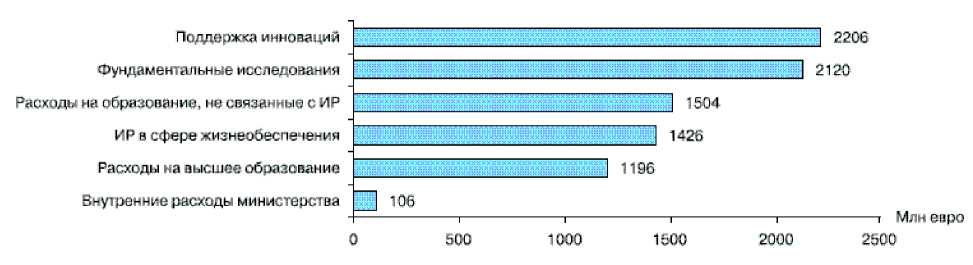

Японское правительство с учетом зарубежного и собственного опыта силами трех советов, входящих в состав Кабинета министров Японии, разработало блок документов, регулирующих инновационную деятельность страны до 2025 г. (рис. 3).

Стратегический совет

Совет по научно

Совет по инновационной

■технологической политике (CSTP)

по интеллектуальной собственности стратегии

Кабинет министров правительства Японии

Трати й Нау чн и -текн ол а г мчес-ки й базовый план на2006-2011 гг.

Стратегическая прагмам «а интеллектуалнной собственности

Основополагающие стратегические принципы:' Ин hi] займи 25»

Комплексная инновационная стратегия

Рисунок 3. Организационная структура руководства инновационной деятельностью в Японии [3]

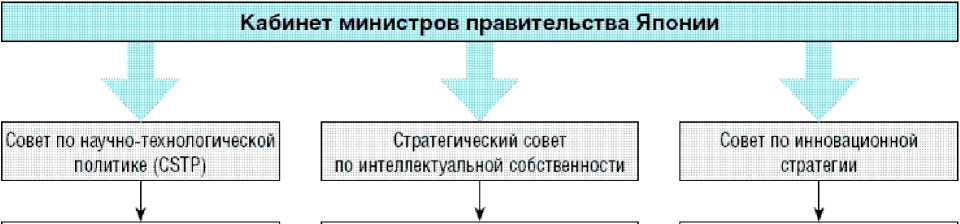

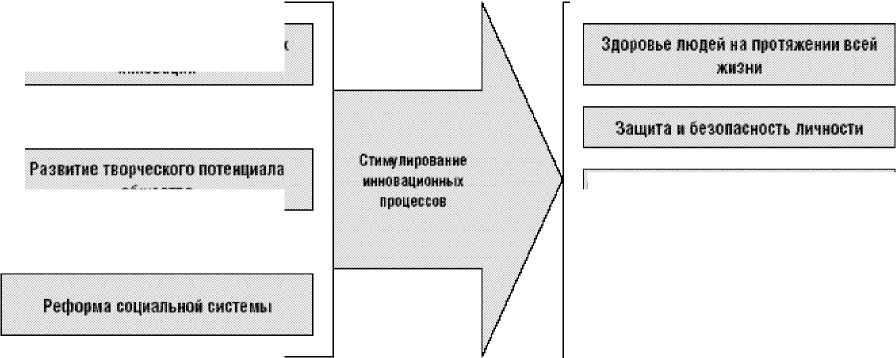

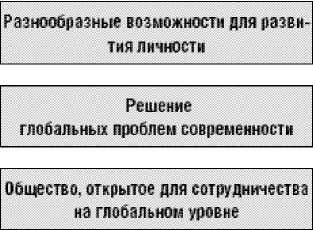

Документ «Инновации 25» является комплексной стратегией развития инновационной экономики страны до 2025 г. Особо следует отметить, что основной акцент в ней сделан на междисциплинарной и межведомственной координации важнейших инновационных проектов. Схема координации целей «Инноваций 25» и способов их достижения представлена на рис. 4.

Базовые основы стратегии инновационного созидания

Результаты инновационного развития до 2025 г.

Дорожная карта» технологических инноваций

Рисунок 4. Схема координации целей и задач стратегии «Инновации 25»[3]

общества

Например, раздел стратегии, относящийся к реформе социальной системы, содержит 146 наиболее актуальных задач. Междисциплинарность решения социальных задач имеет прямые и обратные связи с возможностями и целями инновационной и инвестиционной деятельности, реформой высшего образования.

В «дорожную карту» технологических инноваций включены инновационные проекты, дающие наибольший социальный эффект (например, создание инновационных инкубаторов).

В стратегии «Инновации 25» предусмотрены различные сценарии инновационного развития до 2025 г., основанные на докладе Научного совета Японии о развитии и социуме страны, а также на обзорах и технологическом Форсайте Национального института научнотехнологической политики.

В рамках стратегии представлено более 60 инновационных технологий, которые планируется разработать до 2025 г. в следующих областях:

-

1) медицина и здравоохранение;

-

2) экология, водные ресурсы и энергетика;

-

3) передовые технологии и развитие промышленности;

-

4) безопасность и комфортная жизнь для населения.

Таким образом, государственное участие в регулировании и оценке инновационной деятельности в последние годы в зарубежных странах развивается следующим образом:

-

1. Усиливается прямое государственное участие в развитии венчурного бизнеса, особенно в тех странах, которые в начале 1990-х гг. заметно отставали от стран-лидеров (примеры – Германия, Израиль, Финляндия).

-

2. При государственном участии создается инфраструктура (фонды фондов) для стимулирования развития венчурного финансирования.

-

3. Наиболее успешные венчурные программы финансируются правительством, но управляются профессионалами из частного сектора. Практика показала, что хотя правительство и должно контролировать и оценивать результаты функционирования таких программ, его участие в принятии инвестиционных решений должно быть минимальным.

Проведенная оценка выявила, что ни в одном государстве мира венчурная индустрия не способна достичь высокого уровня развития исключительно рыночными методами. В каждом конкретном случае требуется прямое или косвенное вмешательство государства.

Чем позже страна начинает двигаться в этом направлении, тем более существенные усилия вынуждены прикладывать органы власти для достижения целей.

Проведенный анализ позволил:

o выделить четыре основные модели развития инновационной деятельности в зарубежных странах:

-

- прямое инвестирование государственных средств в инновационные компании;

-

- инвестирование государственных средств через венчурные фонды;

-

- смешанные программы развития инновационной деятельности;

-

- гарантийные программы развития венчурной деятельности.

o выявить совокупность различных факторов, которые влияют на выбор модели государственного регулирования и оценки инновационной деятельности, o охарактеризовать основные направления развития государственной поддержки инновационной деятельности.