Защита лесов Омского Прииртышья от листо- и хвоегрызущих лесных насекомых

Автор: Лещина М.М., Барайщук Г.В.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 2 (54), 2024 года.

Бесплатный доступ

В условиях лесостепи Омской области существуют виды лесных насекомых с потенциальными вспышками массового размножения. Непарный шелкопряд - самый опасный филлофаг, так как образует масштабные очаги высокой численности. Проанализирован более чем 30-летний период наблюдений за омскими лесами, свидетельствующий о разных масштабах массовых вспышек непарного шелкопряда. В 2014 г. зафиксирована самая большая площадь размножения непарного шелкопряда - 1 405 126 га. Прослеживается сопряженность массового появления непарного шелкопряда и других видов грызущих лесных насекомых. Так, значительные по площади насаждения были подвергнуты нападению в 2015-2016 гг. сосновой пяденицы - 171,5 и 86,6 га соответственно. Всего выявлено 16 видов листо- и хвоегрызущих насекомых. Из вторичных вредителей с 1991 по 2007 г. высокая численность у лубоеда большого елового, в 1992-1993 гг. зарегистрировано появление большого черного елового усача. Полученный цифровой материал позволяет определить пики массовых вспышек непарного шелкопряда в Омской области: 1996, 2005, 2014, 2023 годы, с промежутками в 9 лет. В то же время масштабы очагов и время нахождения популяции в эруптивной фазе отличны. Пик самой высокой численности непарного шелкопряда в 2005-2006 и 2022-2023 годах продолжался по два года, а в 2013-2015 гг. - три года. Все примененные во время вспышек для обработки лесов бактериальные препараты были на основе Bacillus thuringiensis (Bt) и давали высокие результаты биологической эффективности - от 77,2 до 91,3%. Установленная регулярность возникновения очагов массового размножения непарного шелкопряда, прогнозируемость изменения численности в сторону увеличения указывают на необходимость проведения защитных мероприятий в самом начале нарастания численности популяции, это могло бы значительно уменьшить ущерб от воздействия этого филлофага.

Филлофаги, экологически безопасные препараты, вспышки массовой численности

Короткий адрес: https://sciup.org/142241281

IDR: 142241281 | УДК: 630.411

Текст научной статьи Защита лесов Омского Прииртышья от листо- и хвоегрызущих лесных насекомых

Россия обладает самыми большими запасами леса (по оценке FAO STAT, в 2016 г. земли лесного фонда составили 815 млн га, или 20% всех мировых запасов) [1]. Омская область, входящая в Сибирский федеральный округ, обладает только 2% его запаса насаждений. Основные породы лесов Омского Прииртышья: береза (63%), сосна (14%), осина (13%), ель (3%), пихта (2%), кедр (5%). Площадь лесного фонда Омской области составляет 41,9% от общей площади земельного фонда области. Омские леса располагаются крайне неравномерно по территории области. Большая их часть – в северной части Омского Прииртышья, примерно четверть лесов – в центральной части. А на юге области преобладают леса колочного типа. Вопросы изучения вспышек массового размножения вредителей леса Омского Прииртышья актуальны, поскольку ущерб от их возникновения значителен (на втором месте после пожаров).

В лесах Российской Федерации ежегодно обнаруживают очаги массового размножения. Так, в 2022 г. зарегистрированы крупные очаги непарного шелкопряда общей площадью 1003,7 тыс. га (Республика Башкортостан, Омская, Московская области). Хвоегрызущий филлофаг – сибирский шелкопряд обнаружен на 463 га в Республике Саха и Иркутской области. Зафиксированы очаги высокой численности пилильщиков: рыжего соснового пилильщика на площади 28,4 тыс. га в Ростовской и Волгоградской областях, а звездчатого пилильщика-ткача – на 14,2 тыс. га в Брянской, Оренбургской и Самарской [2]. Многолетние исследования особенно ценны и необходимы для прогнозирования и управления популяциями вредных лесных насекомых, позволяют выявить долговременные тенденции и особенности популяционных циклов. Так, на основе многолетних наблюдений установлено, что в дубравах Базарно-Карабулакского лесничества Саратовской области вспышки массового размножения непарного шелкопряда и зеленой дубовой листовертки происходят одновременно [3].

Существующая нормативная база защиты леса не предусматривает выполнение масштабных профилактических работ. В качестве профилактики нарастания численности видов, способных давать вспышки массового размножения, возможно использование их энтомофагов, эффективность которых могла бы составить 75–80%. Общеизвестно, что успех профилактического применения может быть получен только тогда, когда численность филлофага только нарастает. Когда же вредитель находится на пике численности, применение энтомофагов не может быть целесообразным. В нашей стране бюджетные средства выделяются только тогда, когда угроза нанесения вреда кронам хвойных деревьев превышает 50% или возникает угроза гибели лиственных древостоев. Такие подходы не позволяют вовремя предотвращать формирование очагов массового размножения вредителей леса [2].

В лесах Омской области в очагах высокой численности лесных насекомых применяются только обработки лесов бактериальными препаратами на основе Bacillus thuringiensis (Bt). Это самые широкоприменяемые микроорганизмы, на мировом рынке 90% всех биопестицидов

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 2(54) AGRONOMY основаны на штаммах Bacillus thuringiensis [4;5]. Bacillus thuringiensis - бактерии, которые постоянно присутствуют в биоценозах (в почве, лесной подстилке, на коре, в трупах насекомых). Являясь основой для микробиологических препаратов, они естественным образом вызывают гибель грызущих насекомых. Бактерии thuringiensis – наиболее широко используемый микроорганизм в контроле над лесными насекомыми во многих странах [6;7].

Вирулентные свойства Bacillus thuringiensis (Bt) обусловлены их токсигенностью в отношении насекомых-хозяев. Спектр таких насекомых в настоящее время достигает сотни видов. Заражение энтомопатогенными бактериями происходит перорально, под воздействием протеаз в кишечнике насекомых лизируется белковый эндотоксин бактерий и активируется протоксин, приводящий к летальному исходу организма-хозяина. Споры бактерий Bt выходят в гемоцель, накапливаясь в гемолимфе, вызывают септицемию. Многочисленными исследованиями установлено, что основную роль в патологическом процессе играют эндотоксины, образование которых кодируются генами, расположенными в плазмидах бактериальных клеток. Известно более 100 генов эндотоксинов Bt. В то же время некоторые штаммы Bt дополнительно продуцируют экзотоксины, расширяющие спектр действия этих энтомопатогенных бактерий. Термостабильный экзотоксин токсичен не только для чешуекрылых, но и для прямокрылых, некоторых жесткокрылых, двукрылых, паутинного клеща и парамеций [4;5].

В настоящее время доля использования экологически безопасных препаратов по стране – лишь 25%. Все практически примененные препараты – бактериальные. Разработаны новые вирусные и грибные препараты для защиты леса, например, препарат на основе вирусов рыжего соснового пилильщика, но на практике они не используются. Технические средства, позволяющие выйти на новый уровень наблюдения за лесами, также не находят широкого применения. Так, за рубежом широко применяют БПЛА для внесения пестицидов и энтомофагов [2]. В нашей стране такое использование носит пока единичный характер. Первый в России полет БПЛА малого класса осуществлен 7 августа 2006 г. с аэродрома г. Владимира. Тогда был запущен 3-килограммовый аппарат «Элерон», способный летать на высоте до 3 км со скоростью до 100 км/ч.

Для мониторинга лесов Томской области в 2008 г. были испытаны два беспилотных самолета «Элерон». Подобные испытания отечественных систем малого класса проведены в 2009 г. в Ростовской, Новосибирской, Вологодской областях. В 2010 г. БПЛА были применены для мониторинга хозяйственной деятельности в лесах Вологодской и Амурской областей [8–10]. Таким образом, практика защиты леса сегодня нуждается в инновационных прорывах.

Цель работы – проанализировать видовой состав лесных насекомых, способных в условиях южной лесостепи Омской области давать вспышки массового размножения и динамику численности непарного шелкопряда ( Lymantria dispar L.), начиная с 1990 г.

Задачи исследования:

-

– изучить видовой состав лесных насекомых, способных давать вспышки массового размножения;

-

– изучить динамику и длительность прохождения всех фаз: от нарастания численности до кризиса;

-

– проанализировать биологическую эффективность примененных защитных мероприятий.

Объекты и методы

Объектами исследования являлись: непарный шелкопряд и другие лесные насекомые. Активные методы борьбы осуществлены с помощью экологически безопасных препаратов: Лепидоцид, СК-М (1996, 2005–2006, 2015 гг.), Лепидобактоцид, Ж (2014 г.),

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 2(54)

AGRONOMY

Дефилигнум, СК (2022–2023 гг.).

Для обработки в 1996, 2005–2006 и 2015 годах применялся препарат Лепидоцид СК-М. Основой этого микробиологического инсектицида служит подвид Bt – Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki , от других подвидов Bt отличается: его бактериальная клетка образует на одну спору 2–5 кристаллов эндотоксина. Производитель – ООО ПО «Сиббиофарм», локализованное в Новосибирской области, г. Берск. Титр препарата – не менее 10 млрд спор/мл. Рекомендуемая норма расхода – 3 л/га, а норма расхода рабочей жидкости – 10 л/га [11].

В 2014 г. применялся Лепидобактоцид, Ж, изготовленный на основе другого штамма, но того же подвида – Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Z-52. Производитель – НПП «Экосервис С», Ставропольский край, м.о. Кочубеевский, ст-ца Барсуковская. Титр препарата – не менее 10 млрд спор/мл. Рекомендуемая норма расхода этого препарата та же – 3 л/га [12].

В 2022–2023 гг. обработку насаждений проводили микробиологическим препаратом Дефилигнум, СК, созданным на основе Bacillus thuringiensis subsp. thuringiensis , относящимся к другому подвиду, штамм В-501. Производитель – ООО «Биота», локализованное в Краснодарском крае, г. Абинск. Титр препарата – 100 млрд КОЕ/мл. Предназначен для борьбы с непарным и сибирским шелкопрядами, а также другими хвое- и листогрызущими насекомыми в период вегетации в насаждениях дуба, сосны и других лиственных и хвойных пород. Норма расхода препарата составляет 0,5 л/га. Расход рабочей жидкости при наземном и авиационном опрыскивании рекомендуется в диапазоне 3–25 л/га, по факту при обработке расход 3 л/га. Кратность обработок – 1, срока ожидания нет, сроки выхода для ручных и механизированных работ составляют 1 день.

Обработку лесов проводили наземным методом, применяя аэрозольный генератор регулируемой дисперсности (ГД-400) (рис. 1).

Рис. 2. Учет эффективности обработки

Рис. 1. Аэрозольный генератор регулируемой дисперсности, 2023 г.

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 2(54) AGRONOMY

Для учета эффективности примененных препаратов использовался метод парных деревьев, биологическую эффективность устанавливали на 12–15-й день после обработки (рис. 2). Лесопатологическое обследование угрозы объедания листвы проводилось согласно Правилам санитарной безопасности в лесах [13].

Результаты и их обсуждение

В лесах Омской области преобладают березовые насаждения. Непарный шелкопряд (Lymantria dispar L. ) в основном обнаруживается в березняках 2–3-го бонитета с полнотой 0,6–0,7 и преобладанием средневозрастных насаждений. Кроме непарного шелкопряда, сильным фактором, нарушающим стабильность лесных ценозов, являются очаги размножения других лесных насекомых и болезней древесной растительности.

Из стволовых (вторичных) вредителей основными зарегистрированными видами являются лубоед большой еловый, или дендроктон (Dendroctonus micans Kug. ) , и большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch. ) . Из первичных вредителей очаги размножения формировали в разные годы: клоп сосновый подкорный (Aradus cinnamomeus Panz. ) , боярышница (Aporia crataegi L. ) , хохлатка двухцветная ( Leucodonta bicolora Schiff. ) , сосновая пяденица (Bupalus piniarius L.), пяденица березовая (Biston betularia L .) , сибирский коконопряд (Dendrolimus superans sibiricus Tschetw. ), сосновый коконопряд (Dendrolimus pini L .), шелкопряд монашенка (Lymantria monacha Z. ) , пилильщик сосновый обыкновенный (Diprion pini L.), пилильщик сосновый рыжий (Neodiprion sertifer Geoffr. ), пилильщики-ткачи: красноголовый, или общественный, пилильщик-ткач (Lyda erythrocephala L. ) и звезчатый пилильщик-ткач (Lyda nemoralis Thoms. ), пилильщик еловый обыкновенный (Lygaeonematus abietinus Christ. ) , пилильщик лиственничный большой (Lygaeonematus erichsoni Hart.), чехлоноска лиственничная ( Coleophora laricella Hb.). Численность лесных насекомых может увеличиваться на несколько порядков, что справедливо для всех перечисленных видов [14–16]. Из болезней деревьев зарегистрирована корневая губка в Знаменском лесхозе с 1998 по 2012 г., а в настоящее время наблюдаются бактериальные заболевания березы; стволовые гнили, трутовик ложный осиновый.

Ильинским А.И. теоретически было обосновано, что вспышки непарного шелкопряда обычно наблюдаются через 7–8 лет [17]. При благоприятных условиях для данного вида массовое размножение может случаться и чаще (засушливое лето в предшествующие годы, дефицит осадков и обилие кормовой базы) [18;19]. В то же время установлено, что периодичность массового появления вредителя при благоприятных климатических условиях может отклоняться от теоретически ожидаемой (рис. 3). Так, на территории Омской области предыдущие вспышки массового размножения непарного шелкопряда наблюдались в 1996, 2005–2006; 2013– 2015 гг. [10; 15]. В 2022 г. вновь сложились благоприятные условия (засушливое лето в предшествующие годы и дефицит осадков, а также наличие кормовой базы – березово-осиновые колки), хотя очаги массового размножения непарного шелкопряда начали формироваться еще в 2020 г.

На рис. 3 представлены данные за 34 года наблюдений. За этот период отчетливо видны пики массовых вспышек непарного шелкопряда в Омской области: 1996, 2005, 2014, 2023 годы. Временная пауза между ними – 9 лет.

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 2(54)

AGRONOMY

Площади очагов, га годы

2024 a

2016 p

I

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000

Площадь, га

Рис. 3. Очаги массового размножения непарного шелкопряда в Омской области с 1990 г.

2006 2007

I 2008 2009 2010

2011 2012 2013

i

■ Пилильщик еловый обыкновенный ■ Чехликовая моль

3 Пилильщик сосновый обыкновенный Й Пяденица сосновая

П Шелкопряд-монашенка

Рис. 4. Площади очагов хвоегрызущих вредителей (2006–2016 гг.)

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 2(54)

AGRONOMY

В то же время масштабы очагов и время нахождения популяции в эруптивной фазе отличны. Самая широкомасштабная вспышка массового размножения непарного шелкопряда в Омской области наблюдалась в 2013–2015 гг., площадь очагов достигла 1 405 019 га, а в предыдущий и последующий годы – 569 765 и 809 979,6 га соответственно. То есть популяция находилась в стадии собственно вспышки три года: 2013, 2014, 2015. Эруптивная фаза во время вспышек массового размножения непарного шелкопряда в 2005–2006 гг. и 2022–2023 гг. продолжалась по два года (рис. 3).

Во время прохождения вспышек листогрызущего вредителя Lymantria dispar L. (2005 и 2014 гг.) активизировались хвоегрызущие вредители: пилильщик еловый обыкновенный, чехлоноска лиственничная, пилильщик сосновый обыкновенный, пяденица сосновая, шелкопряд-монашенка (рис. 4).

Площади очагов пилильщика елового обыкновенного составляли 4 га на протяжении пяти лет (с 2006 по 2010 г.), а чехлоноски лиственничной – 0,6 га (с 2007 по 2009 г.). Пилильщик сосновый обыкновенный зарегистрирован в 2010 г. на значительной площади 209,9 га в Черлакском лесничестве. В 2014 г. впервые возникли очаги сосновой пяденицы в Калачинском и Черлакском лесничествах. На следующий, 2015 г. сосновую пяденицу дополнительно регистрировали еще в Любинском и Саргатском лесничествах. В 2016 г. численность этого филлофага стала снижаться, но повреждение сосны обыкновенной было более 75%, что привело к ослаблению и гибели сосновых насаждений. В этом же году возник очаг массового размножения шелкопряда-монашенки на 17,1 га в Омском лесничестве.

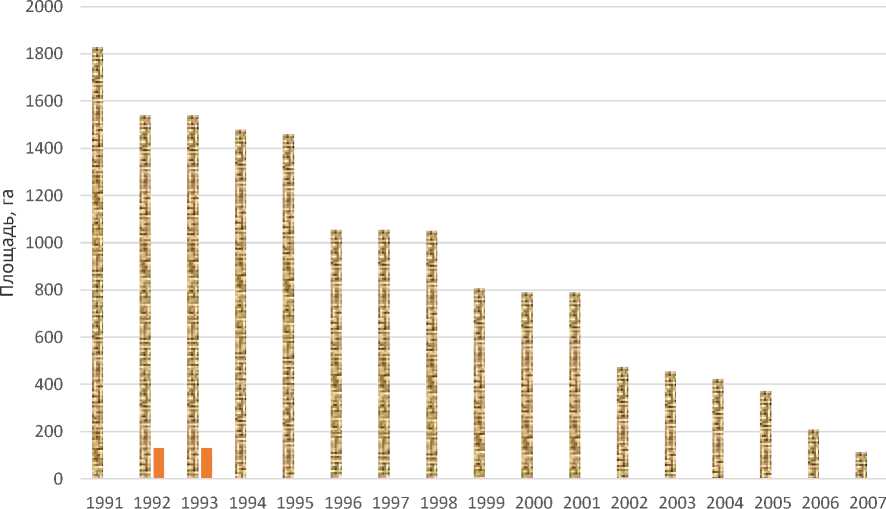

Самый большой и длительный очаг высокой численности стволовых вредителей зарегистрирован с 1991 по 2007 г. Причиной затухания данного очага лубоеда большого елового считаются естественные факторы. Кроме лубоеда большого елового, регистрировали и черного елового усача (рис. 5).

« Лубоед большой еловый ■ Черный еловый усач

Рис. 5. Площади очагов стволовых вредителей, 1991–2007 гг.

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 2(54)

AGRONOMY

Еще в 2009 г. на территории лесного фонда Омской области создана опорная сеть государственного лесопатологического мониторинга на площади 148 тыс. га, функционирует она и сейчас. Лесопатологическая таксация ежегодно проводится на площади 12,0 тыс. га. Выявленные на территории Омской области очаги болезней и вредителей леса не относятся к карантинным объектам. Действующие очаги представлены преимущественно непарным шелкопрядом (рис. 3).

Эффективность применения препаратов на основе Bacillus thuringiensis в Омской области составила: в 1996 г. – 87,2%; 2005 г. – 91,3%; 2014 г. – 77,2%; 2023 г. – 80,0%.

Обработка лиственных насаждений против непарного шелкопряда в 2023 г. проведена на 15 тыс. га (рис. 6), хотя активные меры борьбы требуются на площади 67 099,3 га.

Рис. 6. Повреждение лесов непарным шелкопрядом, 2023 г.

Проведя анализ данных, полученных по результатам государственного лесопатологического мониторинга и после проведенных натурных обследований очагов специалистами Главного управления лесного хозяйства Омской области в 2023 г., были отобраны наиболее востребованные и доступные (часть участков не доступна в связи с подтоплением) для обработки участки 1-й категории приоритетности: вблизи населенных пунктов, рекреационные зоны, леса вдоль автомобильных дорог [20].

На основании проделанной работы в 2024 г. запланировано проведение защитных мероприятий по регулированию численности очагов непарного шелкопряда на территории лесного фонда в Омской области на площади 25 337 га в следующих лесничествах: Большереченское – 4 534,9 га, Калачинское – 6 000 га, Омское – 6 000 га, Саргатское – 3 443,5 га, Степное – 4 304,8 га, Черлакское – 1 053,8 га. Весной 2024 г. запланировано применение экологически безопасного микробиологического препарата Лепидоцид, СК [21].

Проведенный государственный лесопатологический мониторинг позволяет с достаточно высокой степенью вероятности прогнозировать развитие лесопатологической обстановки. Для мероприятий по обеспечению санитарной безопасности в лесах требуются высокая квалификация специалистов и повышенная оперативность их проведения. Оптимальная форма их организации – выполнение государственного задания через специализированные государственные учреждения – лесхозы, это особенно актуально для Омской области с преобладанием в доступной части лесного фонда защитных лесов.

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 2(54)

AGRONOMY

Заключение

Общеизвестно, что наблюдения за популяциями по экономическим и техническим причинам ведутся в короткий промежуток времени. Очевидно, что нужно преодолевать различные ограничения при анализе динамики численности отдельных видов насекомых в экосистеме. В исследовании представлен материал более чем за 30-летний период наблюдений, свидетельствующий о разных масштабах массовых вспышек непарного шелкопряда в омских лесах. В 2014 г. зафиксирована самая большая площадь его размножения – 1 405 126 га. Прослежена сопряженность массового появления непарного шелкопряда и других видов грызущих лесных насекомых. Так, впоследствии в 2014–2016 гг. возникают очаги массового размножения сосновой пяденицы 106,9, 182,1 и 86,6 га соответственно и шелкопряда монашенки – 17,6 га. Эффективность применения микробиологических препаратов на основе энтомопатогенных бактерий Bacillus thuring высокая: колеблется от 77,2 до 91,3%. Однако очевидна целесообразность начала защитных мероприятий в более раннюю фазу развития массового очага распространения филлофага. В качестве ущерба от воздействия непарного шелкопряда нужно считать не только погибшие леса, но и упущенную выгоду от прекращения депонирования углерода и объемов выброса углерода в атмосферу в виде углекислого газа.

Список литературы Защита лесов Омского Прииртышья от листо- и хвоегрызущих лесных насекомых

- Ерохова М.Д., Орлинский А.Д. Опасные лесные патогены Phytophthora ramorum и Phytophthora kernoviae // Защита и карантин растений, 2021. № 2. С. 34–37.

- Гниненко Ю.И. Биологическая защита лесов: основные тенденции современного развития // Защита и карантин растений, 2023. № 6. С. 9–10.

- Лямцев Н.И. Динамика численности непарного шелкопряда и зеленой дубовой листовертки при совместном массовом размножении // Лесоведение, 2023. № 2. С.132–141.

- Павлюшин В.А., Новикова И.И., Бойкова И.В. Перспективы и возможности микробиологической защиты растений для повышения уровня экологической безопасности в агроценозах // Защита и ка-рантин растений, 2022. № 4. С. 10–18.

- Барайщук Г.В. Биологическая защита растений: учеб. пособие. Омск: Изд-во ФГОУ ВПО Ом-ГАУ, 2006. 142 с.

- Natural occurrence of Bacillus thuringiensis in Lithuanian forest ecosystems / L.Thomsen, J. Eilenberg, P. Zolubas [et al.] // Capturing the potential of biological control: 7th European meeting at Vienna, (Austria), 22–26 March 1999. Dijon: IOBC/WPRS, 2000. P. 279–282.

- Whalon M.E., MsGaughey W.H. Bacillus thuringiensis: use and resistance management / Insecti-cides with novel modes of action: mechanisms and appli-cation / ed. by Ishaaya I., Degheele D. Berlin: Springer, 1998. P.106–137.

- Никифоров А.А. Создание высокоточных трехмерных моделей объектов садово-паркового хозяйства и городского проектирования с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) // Циф-ровые технологии в лесном секторе: материалы кон-ференции / под ред. А.А. Добровольского [и др.].

- СПб.: СПбГЛТУ, 2022. С. 71–73. URL: https://e.lanbook.com/book/288926 (дата обращения: 3.01.2024).

- Скуднева О.В. Беспилотные летательные аппараты в системе лесного хозяйства России // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2014. № 6. С. 150–154.

- Соловьев И.Б., Хабаров С.П. Клиент-серверное приложение для расчета траектории движения БПЛА // Цифровые технологии в лесном сек-торе: материалы конференции / под ред. А.А. Добровольского [и др.]. СПб.: СПбГЛТУ, 2022. С. 89–91. URL: https://e.lanbook.com/book/288926 (дата обращения: 3.01.2024).

- Лепидоцид, СК-М на основе B.thuringiensis subsp.kurstaki (ТУ Лепидоцид, 1998).

- Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. М., 2014.С. 15.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах». М. 19 с.

- Барайщук Г.В. Экологически безопасная защита лесов Омской области во время массового размножения непарного шелкопряда Lymantria dispar L. // Вестник КрасГАУ. 2008, № 6. С.63–67.

- Ковалев А.В., Цикалова П.Е. Предикторы повреждения насекомыми лесных насаждений по спутниковым данным на примере сибирского шелкопряда // Лесоведение, 2023. № 2. С.150–160.

- Обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов Омской области за 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Новосибирск.

- Ильинский А.И. Непарный шелкопряд и меры борьбы с ним. М.-Л.: Гослесбумиздат, 1959. С. 62.

- Уткина И.А., Рубцов В.В. Современные аспекты исследований роли насекомых-филлофагов в лесных сообществах // Лесоведение, 2023, № 2, С. 201–214.

- Лещина М.М. Защита лесов Омской области от непарного шелкопряда Lymantria dispar L.// XIX Всерос. (нац.) науч.-техн. конф. студентов и аспирантов с 3 по 16 апреля 2023 года, г. Екатеринбург. Екатеринбург: УГЛТУ. С. 174-178.

- Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Новосибирской области». Реестры лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по защите лесов в разрезе лесничеств и лесопарков / письмо № 01-06/934 от 25.10.2023.

- Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Новосибирской области». Прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Омской области на первое полугодие 2024 г.