Защита мозга при кардиохирургических операциях в условиях глубокой гипотермической остановки кровообращения

Автор: Караськов А.М., Ломиворотов В.Н., Зельман В.Л., Постнов В.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Статья в выпуске: 3-2 т.24, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14919124

IDR: 14919124 | УДК: 616.12-089.583.29-008.313.315:616.831-005-

Текст статьи Защита мозга при кардиохирургических операциях в условиях глубокой гипотермической остановки кровообращения

Новосибирский НИИ патологии кровообращения ФГУ «Росмедтехнологий»;

* Университет Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, США

Анестезиологическое обеспечение операций в условиях глубокой (16-18°С) гипотермической остановки кровообращения традиционно считается одним из наиболее проблематичных разделов кардиоанестезиологии (Морган, Михаэль, 2000; Бунятян и соавт., 2005). Сложность эта обусловлена большим объемом операции, массивной кровопотерей, выраженностью иммунологических и метаболических сдвигов в организме, связанных с длительным искусственным кровообращением. Необходимость остановки кровообращения ставит дополнительные задачи защиты внутренних органов и, в первую очередь, центральной нервной системы (Stoleing, 1987, Hensley e.a., 2003), поскольку центральная нервная система обладает высокой метаболической активностью, низкими запасами энергии и чрезвычайно уязвима при ишемии.

В клинике НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина в Центре хирургии аорты, коронарных и периферических артерий (руководитель – проф. А.М. Чернявский) за последние 5 лет у 35 больных с подострым и хроническим расслоением аорты и аневризмой аорты выполнены реконструктивные операции на дуге аорты в условиях глубокой (16-18°С) гипотермической остановки кровообращения, где для защиты головного мозга использовалась ретроградная перфузионная церебро-плегия.

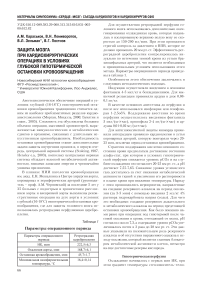

Таблица 1

Параметры операционного периода

|

Параметры операционного периода |

Ретроградная цереброплегия |

|

ИК, мин |

222,5±6,3 |

|

Окклюзия аорты, мин |

168,7±6,1 |

|

Остановка кровообращения, мин |

45,7±1,7 |

|

Минимальная назофарингеальная температура, °С |

16,4±0,14 |

Для осуществления ретроградной перфузии головного мозга использовалась дополнительно оксигенированная охлажденная кровь, которая подавалась в изолированную верхнюю полую вену со скоростью до 150-200 мл/мин. При этом проводится строгий контроль за давлением в ВПВ, которое не должно превышать 20 мм рт. ст. Эффективность ретроградной цереброплегии контролировалась визуально по истечении темной крови из устьев брахиоцефальных артерий, что является необходимым и принципиальным условием использования этого метода. Параметры операционного периода приведены в таблице 1.

Особенности этого обеспечения заключались в следующих методологических подходах.

Индукцию осуществляли введением в основном фентанила 4-5 мкг/кг и бензадиазепинов. Для мышечной релаксации применяли ардуан в дозе 0,080,1 мг/кг.

В качестве основного анестетика до перфузии и после нее использовался изофлюран или севофлю-ран 1-2,5об%. Поддержание анестезии во время перфузии осуществлялось введением фентанила 5 мкг/(кг Х час), пропофола 2-4 мг/(кг Х час) и ар-дуана 0,01-0,02 мг/(кг Х час).

Для антигипоксической защиты миокарда применяли антеградную кровяную кардиоплегию в устья коронарных артерий, которую повторяли через 2025 мин, исключая период остановки кровообращения.

Стратегия поддержания кислотно-основного состояния крови предполагала достижение состояния альфа-стат, при котором в условиях гипотермической перфузии снижается уровень рСОз и на глубине охлаждения он составляет 20-25 мм рт. ст., а рН достигает 7,55-7,65. Снижение уровня углекислого газа достигалось за счет снижения метаболической активности тканей и увеличения его растворимости в плазме крови при снижении температуры. Наряду с этим производились мероприятия, направленные на создание резервного алкалоза на период окклюзии (за 3-5 мин) с помощью введения 2 мл/кг 4% раствора гидрокарбоната натрия (соды). Для чего это необходимо: создание резервного дыхательного и метаболического алкалоза на период предстоящей остановки кровообращения. Как было показано нами ранее при операциях под гипотермией после часовой окклюзии в крови, оттекающей от мозга, рН составлял около 7,3, а содержание уровня рСОа увеличивалось почти в 2 раза до 28 мм рт. ст. Эти данные указывали на положительную роль резервного алкалоза и об отсутствии выраженного ацидоза к исходу окклюзии, который является главным блокатором метаболической активности клеток, несмотря на еще достаточные резервы кислорода.

Гипотермическая перфузия

Охлаждение начиналось с первых мин ИК, при этом градиент температуры «теплоноситель–тело»

не должен был превышать 5-8 С°. Объемная скорость перфузии во время ИК поддерживается на расчетном уровне. Снижение объемной скорости перфузии в зависимости от температуры тела допускается в известных пределах. Во время полного искусственного кровообращения необходимо контролировать диурез. Если после 20-минутной перфузии диурез менее 3 мл/кг, то подключается ультрафильтрация.

Особенностью гипотермии во время операции является дополнительное охлаждение головы матерчатым шлемом со льдом, который накладывается сразу после вводной анестезии, введения гепарина в дозе 0,1 мл/кг и инсулина 0,5 ЕД/кг. Снятие шлема со льдом осуществляется сразу после прекращения циркуляторной остановки и возобновления ИК. По нашему мнению, изолированное охлаждение является дополнительной и эффективной мерой защиты головного мозга от гипоксии, особенно ее поверхностных отделов, то есть коры головного мозга.

Как показано нами ранее, тимпаническая температура, а стало быть, и температура коры головного мозга наиболее значительно снижается к моменту длительной окклюзии, что увеличивает протектив-ные свойства кранио-церебральной гипотермии.

После достижения желаемого уровня глубокой (16-18°С) гипотермии (что порой трудно достичь у тучных пациентов) охлаждение прекращается при появлении зон молчания ЭЭГ или полного электрического молчания. К моменту гипотермической остановки производится фармакологическая защита головного мозга, хотя следует признать, что на сегодня у нас в арсенале нет препаратов – истинных нейропротекторов.

Первое, что хотелось отметить, – это применение галогенсодержащих анестетиков 2-го и 3-го поколений – изофлюрана и севофлюрана. С одной стороны, эти препараты способствуют снижению метаболической активности мозга, что способствует устранению несоответствия между доставкой кислорода и потребностью в нем мозговой ткани. С другой – изо-флюран и в особенности севофлюран обладают пре-кондиционирущим влиянием как на весь организм, так и на головной мозг. Фармакологический прекондиционирующий эффект севофлюрана подтвержден многими исследователями, и его действие проявляется в большей степени, когда он используется на всех этапах операционного периода, включая и период перфузии. Основным механизмом любого прекондиционирующего влияния является открытие ионных каналов в митохондриях. Другим благоприятным эффектом севорановой анестезии, что может быть также следствием прекондиционирующего эффекта, является увеличение уровня белков теплового шока, которые относят к самым мощным и древним механизмам защиты организма при воздействии любых факторов агрессии на организм.

Как показано нами, операции на сердце под ИК в условиях анестезии севофлюраном сопровождают- ся значимым увеличением уровня белков теплового шока в ткани миокарда по сравнению с тотальной внутривенной анестезией.

Далее с целью фармакологической защиты головного мозга от гипоксии используется введение 1000 мг преднизолона или лучше метилпреднизолона, поскольку наличие метильной группировки усиливает его активность. Среди исследователей давно идет спор, когда лучше применять преднизолон: перед гипотермической остановкой или после. Мы считаем, что лучше его использовать до, чем после, и вводим за несколько минут до окклюзии.

Следующими факторами фармакологической защиты являются введение тиопентала натрия в дозе 10 мг/кг для снижения метаболической активности мозга и введение кетамина в дозе 100 мг, поскольку в указанной дозировке кетамину присущи свойства блокаторов NMDA-рецепторов.

Для дополнительной защиты мозга за 3-5 мин до остановки вводится сернокислая магнезия в дозе 5 мл 20% раствора. По нашему мнению, магний (а лучше всего бы хлорид магния, где в его составе одновалентный хлор) более всего подходит под понятие нейропротектор. Это стало известным благодаря расшифровке NMDA – нейротрансмиттерных рецепторов, где оказалось, что именно магний блокирует вход натрия и кальция во внутриклеточное пространство нейрона.

Для дополнительной защиты мозга мы используем ингибиторы протеаз – трасилол или гордокс. При применении апротининов защита мозга от гипоксии представляется опосредованной – через ингибирование эстеразных ферментов, активация которых имеет большой удельный вес в развитии системного воспалительного ответа. Тем самым в какой-то мере предотвращается проникновение и активация нейтрофилов в тканях мозга. Однако противовоспалительный эффект зависит от применяемой дозы трасилола, что требует введения больших доз этого препарата 5-7 млн ЕД (high dose), и только в таком количестве трасилол способен ингибировать действие тканевого калликреина. Малые дозы тра-силола (2-3 млн ЕД) не влияют на воспалительную реакцию и могут оказывать свое влияние только на восстановление коагуляционного потенциала крови, уменьшая тем самым послеоперационную кровопотерю. Однако применение трасилола в настоящее время подвергается сомнению. Накапливается достаточно данных о том, что применение трасилола способствует усугублению дисфункции почек и возникновению почечной недостаточности.

После протезирования дистального отдела аорты и брахиоцефальных артерий удаляется воздух из протеза восходящей аорты, снимается с головы шлем со льдом и возобновляется ИК с постепенным согреванием больного. Во время согревания на начальном этапе температурная разница между теплоносителем и телом не должна превышать 5°С. Быст- рое согревание опасно из-за гипобарического «закипания» крови, резкой активации комплемента и увеличения метаболизма головного мозга, который к этому времени не готов еще к максимальной метаболической активности. В период дальнейшего согревания температурный градиент не должен превышать 8°С, а температура теплоносителя – не более 39-39,5°С. Согревание больного осуществляется до 36°С, и он при транспортировке в палату интенсивной терапии не должен иметь температуру более 35°С. Почему? Потому что при более высокой температуре резко возрастает нейротрансмиттерная активность.

После выполнения основного этапа операции и в постперфузионном периоде особое внимание уделяется контролю за содержанием глюкозы в крови. Значительная гипергликемия у больных, оперированных в условиях глубокой гипотермической остановки, таит в себе много опасностей. Причин для высокой гипергликемии при операциях в условиях глубокой гипотермической остановки более чем достаточно. Это длительное ИК, гипотермия, массивный выброс контринсулярных гормонов, и здесь всегда необходимо помнить о гипергликемическом эффекте массивных доз преднизолона. К коррекции гипергликемии необходимо приступать в том случае, когда уровень глюкозы достигает более 8 ммоль/л. Коррекцию гипергликемии целесообразно начинать согласно Портландскому протоколу.

Из 35 больных, оперированных в условиях глубокой гипотермической остановки сердца с использованием ретроградной цереброплегии, умер один больной (2,9%). Неврологические осложнения регистрировались у 5 из 35 оперированных больных, что составило 14,3%. Неврологические осложнения, приведшие к летальному исходу, отмечались у 1 больного, у которого имело место массивное внутричерепное кровоизлияние. У остальных 4 больных отмечалась постгипоксическая энцефалопатия разной степени выраженности. Эти неврологические нарушения носили транзиторный характер и исчезли к моменту выписки из стационара.

Как показали результаты хирургического лечения при операциях на открытом сердце в условиях глубокой гипотермической остановки кровообращения, ретроградная церебральная перфузия является эффективным методом антигипоксической защиты мозга.

К настоящему времени к методу защиты мозга с помощью ретроградной цереброплегии нет однозначного отношения. Это объясняется тем, что при использовании этого метода нельзя точно определить тот объем крови, который через ВПВ ретроградным путем попадает в ткани головного мозга.

Да, это действительно так. Но при этом следует принять во внимание, что в условиях глубокой гипотермии с дополнительным изолированным охлаждением головы в связи с низкой температурой (а при 68

длительной окклюзии тимпаническая температура в пределах 13-14°С) тот поток крови, который попадает в мозг, является для него вполне достаточным. На это указывают наши исследования, проведенные в исследуемой группе больных.

Так, оказалось, что через 30 мин после согревания и прекращения ИК уровень pOi в крови, оттекающей из внутренней яремной вены (30,5±1,6 мм рт. ст.), фактически не отличался от аналогичного показателя после вводной анестезии – 28,2±1,4 мм рт. ст. Уровень лактата в крови яремной вены после отключения от аппарата ИК в течение всего постперфузионного периода не превышал исходные значения этого показателя после вводной анестезии. Более того, через 30 мин и 2 часа после остановки ИК отмечалась тенденция к увеличению потребления пирувата по сравнению с исходными данными, что свидетельствовало об отсутствии нарушений в процессах метаболизма головного мозга. О дополнительных данных сохранности метаболизма мозга свидетельствует динамика артериовенозной разницы по малоновому диальдегиду, являющемуся наиболее токсичным продуктом ПОЛ. Уровень артериовенозной разницы по этому показателю на реперфузионных этапах не отличался от исходных значений.

Следует отметить, что вмешательства в условиях глубокой гипотермической остановки с использованием ретроградной цереброплегии относятся к категории самого высокого риска в кардиохируругии. Помимо остановки кровообращения операции подобного типа сопровождаются самыми длительными сроками ИК (в среднем 3-4 часа) и большой кровопотерей. Поэтому мы сравнили динамику нейроспе-цифических маркеров повреждения мозговой ткани (белок S-100 и нейронспецифичная енолаза) в этой группе с аналогичными показателями у 34 больных с аортокоронарным шунтированием, оперированных в условиях не длительного ИК (в среднем 81,1 ±3,6 мин).

Как оказалось, у больных с гипотермической остановкой кровообращения уровень нейронспеци-фичной енолазы через 30 мин и 120 после прекращения ИК увеличивался почти в 2 раза по сравнению с группой больных АКШ, оперированных в условиях коротких сроков перфузии, а уровень белка S-100 возрастал фактически тоже в 2 раза, но несколько позднее – на 1-е и 3-и сутки послеоперационного периода.

Мы полагаем, что в повышении уровня нейрон-специфичных белков на этапах операции и послеоперационного периода немаловажную роль играла тяжесть и большой объем операционной травмы у больных, оперированных в условиях гипотермической остановки кровообращения, поскольку отдельным фактором риска возникновения неврологических осложнений (помимо многих других) является длительность перфузии свыше 90 мин (Хенсли и соавт, 2008).