Защита почв от эрозии и воспроизводство их плодородия в южных степных и лесостепных районах России

Автор: Извеков А.С.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 70, 2012 года.

Бесплатный доступ

Для южных степных районов страны на примере предкавказских черноземов разработаны и внедрены почвозащитные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающие воспроизводство плодородия и повышение продуктивности почв, надежную защиту почв и посевов от эрозионных процессов. Для лесостепной зоны на примере агросерых эродированных почв склонов (уклон до 5º) разработан и применяется комплекс почвозащитных мероприятий, включающий контурную организацию территории, полосное размещение посевов, подбор почвоулучшающих культур, гидромелиоративные приемы и биологизацию почвы.

Пыльные бури, почвозащитные технологии, биологизация, воспроизводство плодородия

Короткий адрес: https://sciup.org/14313566

IDR: 14313566 | УДК: 641.4

Текст научной статьи Защита почв от эрозии и воспроизводство их плодородия в южных степных и лесостепных районах России

Охрана почв - важнейшая проблемой современности. Это вечная тема. Сегодня каждый третий гектар сельскохозяйственных угодий в разной степени подвержен той или другой деградации. По данным государственного учета за 2007 г. общая площадь эродированных и дефлированных сельскохозяйственных угодий составляла 130 млн. га, в том числе пашни - 84,8 млн. га, пастбищ - 28,7 млн. га. Доля эродированных и дефлированных земель продолжает неуклонно увеличиваться. В течение последних 20 лет темпы прироста этих категорий земель достигают 6-7% каждые 5 лет, т.е. до 1,5 млн. га/год.

Экспертно установлено, что при совместном проявлении водной эрозии и дефляции среднегодовые потери почвы оцениваются примерно в 15 т/га. По ориентировочным подсчетам, в настоящее время недобор продукции с 1 га эродированной и дефлированной пашни составляет около 25% (4 ц/га в пересчете на зерно).

В период со 2 по 5 января 1969 г. черные пыльные бури охватили территории южных степных районах Северного Кавказа, Поволжья, Украины, Молдавии - лучшие плодородные земли бывшего СССР. С площади 18-23 млн. га был снесен слой почвы мощностью в среднем 7-8 см, а в зоне «ветровых коридоров», где сила ветра достигала 45 м/с - весь пахотный слой (до 25 см). Мелкоземом были засыпаны лесные полосы (высота наносов до 8-10 м), кюветы дорог, техника на полевых станах. Были уничтожены почти все озимые культуры, в основном слаборазвитые, посеянные по пропашным культурам, а остальные - вымерзли. Перемещенный с пыльными бурями мелкозем с Кубани, Молдавии и Украины оказался в Польше, Финляндии, Норвегии. Был нанесен колоссальный ущерб не только сельскому хозяйству, но и всему народному хозяйству России. Основным источником развития пыльных бурь, дефляции служили открытая, не защищенная растениями вспаханная зябь и плохо раскустившиеся озимые культуры.

В 1970 г. Министерство сельского хозяйства и Президиум ВАСХНИЛ поручили шести головным институтам разработать комплекс почвозащитных мероприятий по защите черноземных почв от всех деградационных процессов. Совместная деятельность ученых шести институтов продолжалась короткое время, в дальнейшем основную работу возложили на ученых Почвенного института им. В.В. Докучаева и Всероссийского НИИ механизации сельского хозяйства (ВИМ). Это была сложная, напряженная методическая и организационная работа. Проведено 146 кратковременных опытов разного уровня и направления. По итогам этих опытов был заложен длительный 13-польный экспериментальный севооборот, который существует до настоящего времени.

Впервые для условий Северного Кавказа были проведены фундаментальные теоретические и научно-технологические исследования, которые позволили раскрыть механизм пыльных бурь в условиях интенсивного земледелия, установить природные и антропогенные факторы эрозионного разрушения почвенного покрова, выявить наиболее эффективные противоэрозионные агроприемы возделывания различных культур и создать комплекс новых технических средств для их выполнения.

На основании этих многоплановых исследований были созданы основы почвозащитного земледелия для южных степных регионов страны и разработаны 14 почвозащитных технологий возделывания озимых зерновых и пропашных культур; созданы 12 новых комбинированных многофункциональных типов машин для выполнения почвозащитных агротехнологий. В основу почвозащитных технологий были положены плоскорезная и поверхностная обработка почвы с сохранением на ее поверхности стерни, растительных остатков. В результате чего создается мощный мульчирующий слой на поверхности почвы, который обеспечивает надежную защиту зяби и посевов озимых от дефляции и эрозии в эрозионноопасные периоды года.

Приемы осенней отвальной обработки почвы плугами не позволяют создать к весне ветроустойчивое состояние верхней части пахотного слоя почвы за счет улучшения его агрегатного состояния, поскольку периодическое оттаивание и промерзание, увлажнение и высушивание почвенных агрегатов в зимнеранневесенние периоды приводит к их разрушению. При этом верхний 5-сантиметровый слой становится эрозионноопасным, количество почвенных частиц менее 1 мм достигает 80%, что способствует развитию пыльных бурь.

Только благодаря наличию послеуборочных пожнивных остатков на фоне безотвальной обработки поверхность почвы становится ветроустойчивой в течение всего сельскохозяйственного года. Это подтверждено многолетними наблюдениями в условиях проявления дефляция в средней и сильной степени (Извеков и др., 1984, 1992, 1999, 2009). В почву ежегодно поступает около 10 т/га свежей органической массы (табл. 1). Почвозащитные технологии возделывания сельскохозяйственных культур с биологической направленностью обеспечивают не только надежную защиту почвы от эрозии, но и оказывают положительное влияние на все показатели плодородия.

В степных агроландшафтах одним из важных объектов исследований был Армавирский почвенно-эрозионный стационар, организованнный в 1973 г. на карбонатных и выщелоченных черноземах.

Таблица 1. Количество растительных остатков сельскохозяйственных культур, поступающих в почву, ц/га

|

Культура |

Пожнивные остатки |

||

|

всего |

в том числе |

||

|

надземные |

корни слоя 0-10 см |

||

|

Озимая пшеница |

66,0 |

61,0 |

5,0 |

|

Подсолнечник,стебли |

57,0 |

51,0 |

6,0 |

|

Кукуруза: стебли |

79,0 |

79,0 |

|

|

стерня |

15,8 |

6Д |

9,7 |

|

Соя |

40,1 |

35,2 |

4,9 |

|

Клещевина |

60,2 |

51,9 |

8,3 |

Таблица 2. Динамика изменения плотности в зависимости от технологии возделывания культур в экспериментальном зернопропашном севообо- роте (1990-2010 гг.), г/см3

|

Глубина |

Весной |

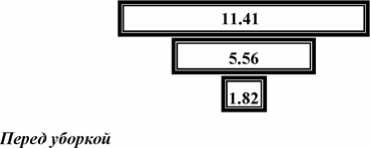

Перед уборкой |

||

|

отбора об- |

технология |

технология |

||

|

разца, см |

контроль |

почвозащитная |

контроль |

почвозащитная |

|

0-10 |

0,97 |

0,93 |

1,06 |

1,04 |

|

10-20 |

1,12 |

1,20 |

1,25 |

1,29 |

|

20-30 |

1,16 |

1,27 |

1,23 |

1,29 |

|

30-40 |

1,25 |

1,27 |

1,28 |

1,28 |

|

40-50 |

1,26 |

1,23 |

1,28 |

1,27 |

|

50-60 |

1,23 |

1,24 |

1,26 |

1,27 |

|

0-30 |

1,08 |

1,13 |

1,18 |

1,24 |

|

30-60 |

1,24 |

1,25 |

1,27 |

1,27 |

|

0-60 |

1,16 |

1,19 |

1,23 |

1,26 |

Большое внимание в исследованиях уделялось изучению динамики агрофизических свойств. Показано, что длительное (более 30 лет) применение почвозащитных технологий при возделывании полевых культур в экспериментальном севообороте не ухудшило агрофизические свойства почвы. Показатели плотности почвы в слое 0-60 см находились в оптимальном состоянии, особенно верхнего слоя почвы, плотность которого в весенний период не превышала 1,0 г/см3 (табл. 2).

Структурное состояние почвы в слое 0-40 см также находилось на высоком агрофизическом уровне, а содержание агрономи-

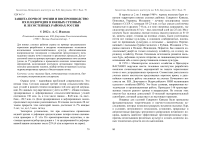

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2012. Вып. 70 чески ценных агрегатов составляло 56-60% и более (табл. 3). Эти показатели находятся в тесном взаимодействии. Особенно возросло содержание водопрочных агрегатов в слое 0-40 см - с 57 до 66%. Об этом убедительно свидетельствуют многолетние данные динамики изменения содержания водопрочных агрегатов (рис. 1).

На опытных участках предотвращается выдувание почвы, распыленность почвы в эрозионноопасные периоды года бывает минимальной, количество агрегатов <1 мм в слое 0-5 см составляет от 12 до 20% (при пороге вредоносности более 50%), тогда как на производственных полях по зяби почти ежегодно наблюдалась локальная дефляции.

Динамика влажности почвы в трехметровом слое. За период исследования (1990-2010 гг.) в трехметровой толще черноземов стационара, независимо от технологии возделывания культур,

Таблица 3. Основные показатели структурного состояния почвы в зави симости от технологии возделывания культур

|

Год |

Слой почвы, см |

Технология |

Содержание АЦА, % |

Коэффициент структурности |

Содержание водопрочных агрегатов >0,25 мм |

|||

|

а |

б |

а |

б |

а |

б |

|||

|

1985 |

0-10 |

1(к) |

61,9 |

61,3 |

1,6 |

1,6 |

17,22 |

29,69 |

|

2 |

62,3 |

62,3 |

1,7 |

1,7 |

25,57 |

36,25 |

||

|

10-30 |

1(к) |

63,8 |

61,3 |

1,8 |

1,6 |

27,15 |

36,07 |

|

|

2 |

69,1 |

64,7 |

2,2 |

1,8 |

37,35 |

41,97 |

||

|

30-40 |

1(к) |

71,2 |

60,6 |

2,5 |

1,5 |

42,57 |

40,13 |

|

|

2 |

70,7 |

62,7 |

2,4 |

1,7 |

47,95 |

42,35 |

||

|

0-40 |

1(к) |

65,4 |

61,3 |

1,9 |

1,6 |

38,56 |

35,49 |

|

|

2 |

67,8 |

63,6 |

2,1 |

1,8 |

37,04 |

40,64 |

||

|

2010 |

0-10 |

1(к) |

68,6 |

76,4 |

2,2 |

3,2 |

54,0 |

57,0 |

|

2 |

55,5 |

51,5 |

1,2 |

U |

58,4 |

65,4 |

||

|

10-30 |

1(к) |

49,5 |

52,3 |

1,0 |

U |

52,2 |

57,7 |

|

|

2 |

47,7 |

33,3 |

0,9 |

0,5 |

68,0 |

68,4 |

||

|

30-40 |

1(к) |

73,4 |

31,9 |

2,8 |

0,5 |

58,0 |

59,5 |

|

|

2 |

74,2 |

46,3 |

2,9 |

0,9 |

63,3 |

65,5 |

||

|

0-40 |

1(к) |

60,3 |

53,2 |

1,5 |

U |

54,1 |

58,0 |

|

|

2 |

56,3 |

41,1 |

1,3 |

0,7 |

64,4 |

66,5 |

||

Примечание. АЦА - агрономически ценные агрегаты, а - весенний срок учета, б - перед уборкой, 1(к) - контроль, 2 - почвозащитная технология.

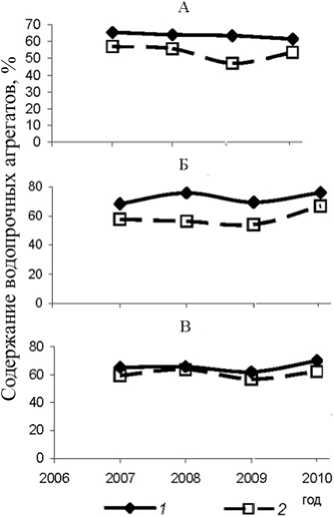

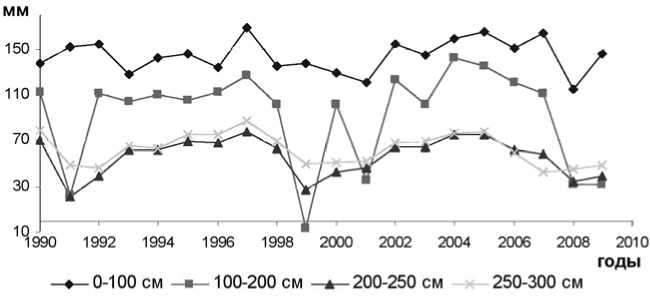

средние годовые запасы общей влаги весной составляли от 858 до 657 мм (табл. 4. рис. 2). В накоплении и расходовании почвенной влаги в течение вегетации растений между обычной и почвозащитной технологиями не выявлено большой разницы. Это свидетельствует о достигнутой выровненности агрофизических показателей плодородия исследуемых почв в корнеобитаемом слое. Традиционно максимальный расход влаги растениями ограничивается метровым слоем почвы, где фактически ее накапливается около 300 мм, в том числе - продуктивной влаги 143,1 мм.

Считаем, что метровый слой почвы не способен обеспечить высокую продуктивность возделываемых культур, причем, с гидротермическим коэффициентом 0,5-0,7. При изучении трехметрового слоя почвы выяснилось, что корневая система растений в период их интенсивного роста и развития (озимая пшеница - колошение, цветение, налив зерна; подсолнечник - цветение, налив семени; сахарная свекла - рост корнеплода) активно использовала влагу нижних горизонтов черноземов - 150-300 см, что несом-

Рис. 1. Динамика изменения содержания водопрочных агрегатов (>0,25 мм при мокром просеивании) после уборки культуры (июль-август). Технологии: 1 - почвозащитная, 2 - традиционная. Глубина слоя: А - 0-10 см, гор. А пах; Б - 10-30 см, гор. А пах; В - 30-40 см, гор. АВ (поле №2, чернозем карбонатный).

Таблица 4. Динамика содержания общих запасов влаги в почве в зависимости от технологии возделывания культур в экспериментальном зернопропашном севообороте в трехметровом слое, мм

Рис. 2. Динамика содержания продуктивной влаги в пределах трехметровой почвенно-грунтовой толщи в весенний период.

Рис. 3. Расходы общих запасов влаги в профиле черноземов 8-польного экспериментального севооборота за 1990–2008 гг.

до 746 мм ) остаточной (неиспользованной) влаги. Откуда эта вода появляется, вопрос остается открытым, требуются дальнейшие гидрологические исследования. При этом грунтовые воды ранее находились на глубине 12–16 м и более.

Динамика накопления и расхода элементов питания в трехметровом слое. При многолетнем изучении пищевого режима в трехметровом слое экспериментального 8-польного севооборота выявлены следующие особенности.

Отвальная обработка

0-10 см 6.59

10-20 см

7.07

20-30 см

3.50

Отвальная обработка

0-10 см

10-20 см

20-30 см

5.68

6.58

4.10

Весна

Почвозащитная обработка

Почвозащитная обработка

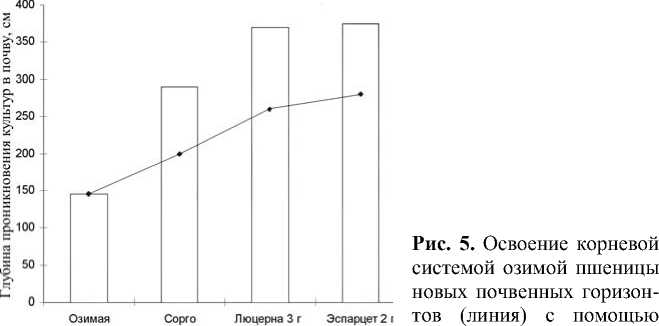

Рис. 4. Содержание фосфора под озимой пшеницей по предшественнику (подсолнечник), мг/100 г почвы.

-

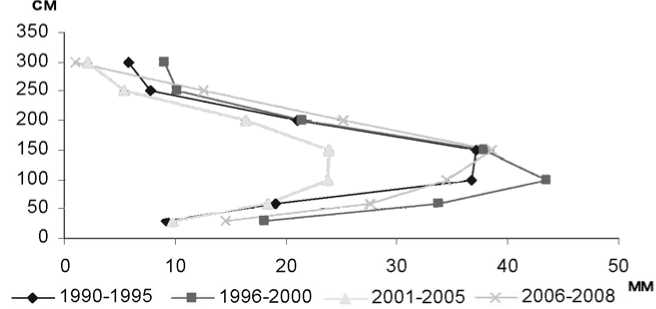

1. Установлена четкая закономерность в распределении элементов питания в пахотном слое (0-20 см) в зависимости от технологии обработки почвы (рис. 4). Тенденция сохраняется во все периоды вегетации и подтверждена 35-летними исследованиями. Подобные данные имеются по всем элементам питания. Концентрация элементов питания в верхнем слое почвы позволяет растениям озимой пшеницы быстро накопить в осенний период необходимое количество углеводов, получить хорошее развитие (кущение) и выдержать любые суровые зимы. Благодаря почвозащитным технологиям были спасены от вымерзания миллионы гектаров озимых. Только на Кубани ежегодно весной погибало, пересевалось от 10 до 20% озимых культур из общей площади около 2 млн. га. Земледельцам наносился огромный материальный и моральный ущерб.

-

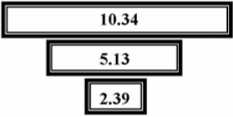

2. В трехметровой толще почв стационара выявлены значительные запасы элементов питания (азота, фосфора и калия), которые эффективно используются растениями (табл. 5, рис. 5), т.е. корневая система растений использует невыработанные минеральные ресурсы нижних горизонтов.

Таблица 5. Содержание подвижных форм основных элементов питания в зависимости от технологии возделывания озимой пшеницы весной 2007-2010 гг., мг/кг почвы

|

Слой ПОЧВЫ, см |

N-NO3 |

Р2О5 |

К2О |

|||

|

1(к) |

2 |

1(к) |

2 |

1(к) |

2 |

|

|

0-10 |

7,7 |

7,7 |

48,1 |

68,3 |

283 |

412 |

|

10-20 |

5,5 |

3,6 |

48,3 |

65,9 |

280 |

252 |

|

20-30 |

2,9 |

2,8 |

44.4 |

25,9 |

276 |

212 |

|

30-40 |

2,9 |

3,2 |

41,2 |

12,0 |

216 |

188 |

|

40-50 |

3,9 |

4,5 |

16,6 |

ИД |

179 |

186 |

|

50-60 |

5Д |

5,8 |

10,5 |

7,6 |

165 |

183 |

|

60-70 |

7Д |

6,2 |

10,0 |

8,4 |

167 |

184 |

|

70-80 |

7,7 |

5,8 |

9,6 |

8,0 |

164 |

180 |

|

80-90 |

7,2 |

6,8 |

8,9 |

7,3 |

164 |

176 |

|

90-100 |

8,9 |

7,5 |

8,0 |

6,6 |

155 |

180 |

|

100-130 |

7,0 |

7Д |

4,3 |

3,2 |

144 |

176 |

|

130-180 |

5,3 |

7,7 |

2,8 |

4,2 |

144 |

160 |

|

180-250 |

6,3 |

8,9 |

5,6 |

6,4 |

168 |

200 |

|

250-300 |

7Д |

12,0 |

9,7 |

10,2 |

188 |

212 |

|

0-30 |

5,4 |

4,7 |

46,9 |

53,4 |

280 |

292 |

|

30-60 |

3,6 |

4,5 |

22,8 |

10,2 |

187 |

186 |

|

60-100 |

7,7 |

6,6 |

9,1 |

7,6 |

163 |

180 |

|

110-180 |

5,9 |

7,5 |

3,4 |

3,8 |

144 |

166 |

|

180-300 |

6,6 |

10,2 |

7,3 |

8,0 |

176 |

205 |

|

0-300 |

6,2 |

7,9 |

12,0 |

11,6 |

177 |

198 |

пшеница культур-фитомелиорантов.

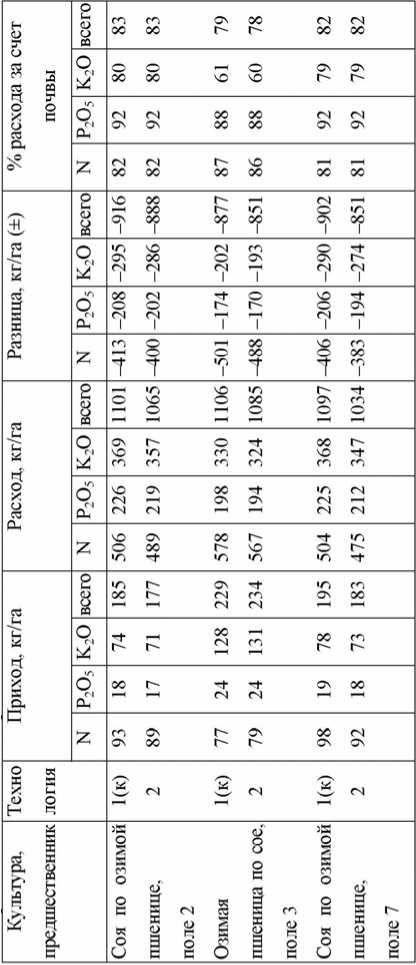

Таким образом, при изучении содержания элементов питания в почвенном профиле черноземов до глубины 3 м раскрыты очень важные в научном и практическом аспектах особенности биохимизма процессов и их влияние на фитоценоз в экспериментальном севообороте. Расчетный баланс прихода и расхода элементов питания в севообороте (табл. 6) показал, что расход элементов питания на формирование урожая на 78-83%, а фосфора до 91 % происходит за счет почвенного потенциала.

Динамика содержания гумуса. Несмотря на интенсивное использование почвы в экспериментальном севообороте, содержание гумуса достаточно стабильно сохранялось на одном уровне в течение всего периода исследований, даже есть тенденция его увеличения в слое 0-30 см на почвозащитном варианте (табл. 7).

Продуктивность экспериментального севооборота. Из табл. 1-7 видно, что применение современных знаний, накопленного многолетнего опыта и постоянное совершенствование технологий возделывания полевых культур способствовало постепенному росту продуктивности севооборота. Если за первую ротацию продуктивность севооборота составила 52 ц/га, причем на почвозащитном варианте она возросла на 3 ц/га по сравнению с обычной технологией, то за вторую ротацию продуктивность севооборота в целом составила более 63,6 ц/га или увеличилась на 11 ц/га по сравнению с первой ротацией, а в третьей ротации стабилизировалась на уровне 64 ц/га (табл. 8).

Нужно особо отметить, что в течение 35 лет продуктивность севооборота стабильна - более 60 ц/га, с оптимальными показателями плодородия почвы.

Внедрение почвозащитных технологий в сельскохозяйственное производство. Новые почвозащитные технологии возделывания озимых зерновых и пропашных культур внедрены в дефляционноопасных районах Северного Кавказа на площади более 7 млн. га и находят применение в других регионах (Поволжье, ЦЧО) (табл. 9, 10). За разработку и внедрение почвозащитных технологий в условиях Северного Кавказа, Поволжья, ЦЧП группе ученых Почвенного института им. В.В. Докучаева и ВИМа в 2004 г. присуждена Премия Правительства РФ в области науки и техники.

Таблица 6. Баланс прихода и расхода элементов питания растениями выращиваемых культур экспериментальном севообороте и степень их использования из почвы_______________________________ со

Таблица 7. Динамика содержания гумуса в слое почвы 0–30 см в зависимости от технологии возделывания сельскохозяйственных культур, %

|

Год определения |

Технология возделывания культур |

|

|

обычная |

почвозащитная |

|

|

1976 |

3,62 |

3,62 |

|

1985 |

3,68 |

3,70 |

|

2000 |

3,78 |

4,10 |

|

2008 |

3,92 |

4,10 |

|

Прирост за весь период исследования, % |

0,30 |

0,48 |

Таблица 8. Продуктивность севооборота в зависимости от технологий возделывания 1975–2010 гг., ц/га к. ед.

|

Годы |

Технология |

Разница к контролю |

|

|

1(к) |

2 |

||

|

1975–1987 |

51,0 |

53,9 |

–2,9 |

|

1988–2000 |

63,9 |

63,2 |

–0,7 |

|

2001–2010 |

64,5 |

63,4 |

–1,1 |

Таблица 9. Результаты внедрения почвозащитных технологий в агрокомплексе «Кубань хлеб» Тихорецкого района Краснодарского края в 2006 г. на площади 17 тыс. га

|

Культура |

Урожайность, ц/га |

Прибавка |

||

|

2001–2005 гг. |

2006 г. |

ц/га |

% |

|

|

Озимая пшеница |

040,9 |

048,4 |

007,5 |

13,4 |

|

Озимый ячмень |

041,3 |

049,9 |

008,6 |

17,2 |

|

Кукуруза на зерно |

052,0 |

074,0 |

022,0 |

29,7 |

|

Подсолнечник |

025,0 |

030,2 |

004,2 |

13,9 |

|

Сахарная свекла |

251,0 |

370,0 |

119,0 |

32,1 |

Аналогичные исследования проведены в лесостепной зоне. Впервые на агроландшафтном стационаре в условиях Нечерноземья (Тульская область) на агросерых сильноэродированных почвах склонов (уклон до 5о) осуществляются комплексные многоплановые исследования по восстановлению их плодородия и повышению продуктивности. Разработан и используется агромелиоративный комплекс почвозащитных мероприятий, включающий контурную организацию территории, полосное размещение посе-

Таблица 10. Результаты внедрения почвозащитных технологий в Новокубанском районе Краснодарского края (над чертой – площадь, га; под чертой – урожай за 2007–2010 гг.)

|

Культура |

Год |

||||

|

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

среднее |

|

|

Озимая |

42440 |

43407 |

45729 |

46958 |

44543 |

|

пшеница |

61,8 |

57,0 |

54,6 |

61,2 |

61,2 |

|

Кукуруза, |

10000 |

11213 |

12189 |

11500 |

11225 |

|

зерно |

49,5 |

63,2 |

58,1 |

50,1 |

57,7 |

|

Подсолнечник |

14139 |

16608 |

17454 |

15600 |

15178 |

|

27,4 |

31,1 |

27,7 |

30,0 |

29,0 |

|

|

Сахарная |

12136 |

11396 |

7833 |

8300 |

9916 |

|

свекла |

241,8 |

427,8 |

463,0 |

450 |

395,7 |

|

Соя |

6218 |

5916 |

5018 |

5100 |

5563 |

|

12,9 |

16,3 |

23,7 |

21,0 |

18,5 |

|

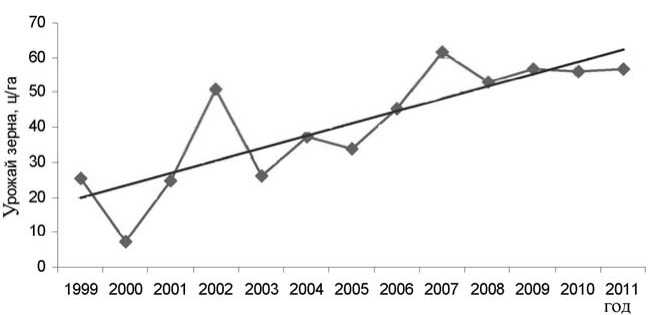

Рис. 6. Динамика урожайности озимой пшеницы и линия тренда ее изменений.

вов, подбор почвоулучшающих культур, применение почвозащитных технологий и простейших гидромелиоративных приемов (водоотводные борозды), усиление биологизации почвы (специальные севообороты). Это позволило коренным образом изменить внутрипочвенные процессы, остановить эрозию и улучшить агрофизические свойства почвы. За 10 лет в профиле сильносмытой почвы создан новый гумусовый слой.

Применение всего комплекса противоэрозионных мероприятий, особенно средств биологизации, способствовало повышению показателей плодородия почв и увеличению урожайности возделываемых культур, особенно озимой пшеницы (средний урожай в 2009-2011 гг. - более 56 ц/га) (рис. 6). Разработанный комплекс почвозащитных мероприятий для агросерых почв на склоновых землях может служить эталоном и быть рекомендован для внедрения в хозяйствах с аналогичными условиями.

ВЫВОДЫ

-

1. Аграрная наука располагает необходимыми методами и способами сохранения и восстановления плодородия деградированных почв и повышения их продуктивности, что доказано нашими исследованиями.

-

2. Охрана почв - главная проблема научного и практического обеспечения земледелия. Недооценка ее важности приводит к необратимым трагическим последствиям. Поэтому нужна постоянная и внимательная забота о сохранности почвы.

-

3. Многолетними исследованиями установлено, что применение почвозащитных технологий и комплекса противоэрозионных мероприятий позволяет полностью предотвратить дефляцию, водную эрозию на эродированных почвах и обеспечить экологическую устойчивость агроландшафта. Применение почвозащитных технологий с биологической направленностью обеспечивает не только надежную защиту почвы от эрозии, но и оказывает положительное влияние на все показатели плодородия и ее продуктивность. Ежегодно в почву поступает до 8-10 т/га свежих пожнивных и корневых растительных остатков.

-

4. Многолетние исследования и широкая практика производства подтверждают, что в условиях южных сухих степей почвозащитная (мульчирующая) обработка без оборота пласта создает эрозионноустойчивую поверхность почвы и послойное размещение элементов питания в пахотном слое, что обеспечивает ее сохранение в эрозионноопасные периоды года и дает стартовый этап онтогенеза растений, особенно озимых культур, и сохранения их в зимний период.

-

5. Выявлено, что в последние годы урожай возделываемых культур на черноземах в интенсивном севообороте на 78-83% формируется за счет почвенного потенциала, что обусловлено влагозапасами и резервом элементов питания в трехметровом профиле.

-

6. Исследованиями на агросерых почвах склонов установлено, что применение комплекса противоэрозионных мероприятий и усиление биологизации позволяет ликвидировать эрозию почв, повысить плодородие и продуктивность возделываемых культур.

PROTECTION OF ERODED SOILS AND THE

FERTILITY RECOVERY WITHIN THE DRY-STEPPE

Список литературы Защита почв от эрозии и воспроизводство их плодородия в южных степных и лесостепных районах России

- Докучаев В.В. Наши степи прежде и теперь. М.: Сельхозгиз, 1953. 151 с.

- Извеков А.С. Новые подходы в конструировании экологически устойчивых агроландшафтов России//Мат. междунар. науч.-пр. конф. «Почва, удобрение, плодородие». Минск, 1999.

- Извеков А.С. Повышение плодородия и производительности эродированных черноземов Северного Кавказа//Научное наследие В.В. Докучаева и современное земледелие. М.: Россельхозакадемия, 1992.

- Извеков А.С. Борьба с засухой и создание устойчивости земледелия//Вестн. с.-х. наук. 1984/№11. С. 142-148.

- Извеков А.С. и др. Восстановление плодородия и повышение продуктивности эродированных агросерых почв в Нечерноземье//Тр. Всерос. конф. с международным участием, посвященные памяти акад. РАСХН Е.И. Ермакова, «Продукционный процесс растений: теория и практика эффективного и ресурсосберегающего управления». СПб., 2009. С. 232-252.

- Каштанов А.Н., Шишов Л.Л. и др. Защита почв от эрозии//Защита почв и водных ресурсов. Совместный проект РАСХН и Службы охраны природных ресурсов МСХ США, С. 130-137. www.nrcs.usda.gov.

- Рябов Е.Н. Ветровая эрозия почв (дефляция) и меры ее предотвращения. Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 1996. 285 с.

- Спирин А.П. Противодефляционная обработка почвы. М., 2006. 248 с.

- Штомпель Ю.А. и др. Деградация почв и почвоохранное земледелие. Краснодар, 2001. 552 с.