Защитное действие правастатина против возбудителя гельминтоспориоза на яровом ячмене

Автор: Карташов М.И., Дорофеева Л.Л., Щербакова Л.А., Джавахия В.Г.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Антифунгальные свойства веществ биологического происхождения

Статья в выпуске: 3 т.49, 2014 года.

Бесплатный доступ

Использование веществ биологического происхождения для борьбы с фитопатогенными микроорганизмами более безопасно для природной среды, потребителей сельхозпродукции и персонала, чем применение химических пестицидов. С помощью лабораторных тестов ранее было показано, что правастатин - ингибитор биосинтеза стеринов, относящийся к классу статинов, способен препятствовать развитию возбудителя гельминтоспориоза злаковых (Bipolaris sorokiniana ) на проростках ярового ячменя (Hordeum vulgare L.). В настоящей работе исследована способность правастатина защищать растения ячменя от этого фитопатогенного гриба в полевых условиях. Перед посадкой в почву семена ярового ячменя (сорт Зазерский 85), естественно инфицированные B. sorokiniana (развитие гельминтоспориозной корневой гнили на проростках ячменя при предпосевной фитоэкспертизе составляло 8,9 %, ее распространенность - 36,8 %), замачивали в растворах правастатина (0,05; 0,075 и 0,1 %) или в дистиллированной воде (контроль) в течение 1 сут. Установлено, что такая обработка семян 0,075 и 0,1 % растворами правастатина приводила к сокращению числа растений, пораженных возбудителем гельминтоспориоза, и снижала степень развития болезни. Максимальный защитный эффект достигался при применении правастатина в концентрации 0,1 %. Препарат во всех испытанных концентрациях не оказывал отрицательного действия на полевую всхожесть семян или плотность посева. Незначительный ретардантный эффект в фазу кущения отмечен на делянках, где выращивали растения, семена которых были обработаны 0,1 % раствором правастатина, однако впоследствии опытные растения достигали высоты контрольных. Кроме того, обработка семян 0,1 % раствором увеличивала число продуктивных стеблей в фазу молочно-восковой спелости.

Яровой ячмень, правастатин, гельминтоспориоз

Короткий адрес: https://sciup.org/142133503

IDR: 142133503 | УДК: 633.16:632.9:632.4:632.959

Текст научной статьи Защитное действие правастатина против возбудителя гельминтоспориоза на яровом ячмене

Использование химических пестицидов позволяет эффективно бороться с фитопатогенными микроорганизмами и значительно снижает потери урожая. Однако, будучи ксенобиотиками, эти препараты могут загрязнять окружающую среду, сельскохозяйственную продукцию и представлять опасность для здоровья человека и животных. Применение веществ биологического происхождения более безопасно для природной среды, потребителей продуктов питания и персонала.

Ранее показано, что такие природные ингибиторы биосинтеза стеринов, как ловастатин и компактин, относящиеся к классу статинов, обладают фунгицидным действием (1-5) и могут быть использованы для защиты растений от фитопатогенов (6). Обнаружена фунгицидная активность препарата правастатина in vitro в отношении Stagonospora nodorum , Bipolaris sorokiniana , Alternaria tenuissima и Colletotrichum atramentarium (7). Кроме того, в лабораторных экспериментах нами продемонстрировано, что обработка семян ярового ячменя 0,1 % раствором правастатина перед их инокуляцией возбудителем гельминтоспориозной корневой гнили ( B. sorokiniana ) приводит к снижению числа пораженных проростков и ослабляет интенсивность проявления симптомов этого заболевания (8).

Целью настоящей работы стало изучение защитного действия правастатина против возбудителя гельминтоспориозной корневой гнили на яровом ячмене в полевых условиях.

Методика. Семена ярового ячменя Hordeum vulgare L. восприимчивого сорта Зазерский 85, естественно инфицированные Bipolaris sorokiniana , замачивали в растворах правастатина («Hisun Pharmaceuticals», Китай) с концентрацией 0,05; 0,075 и 0,1 % или в дистиллированной воде (контроль) в течение 1 сут из расчета 500 семян на 100 мл. Степень естествен- ного инфицирования семян патогеном оценивали в лабораторных условиях с помощью рулонного теста (9).

Мелкоделяночный полевой эксперимент (10) проводили на опытном поле Всероссийского НИИ фитопатологии (Московская обл.) в 2009 году на естественном инфекционном фоне. Контрольные и обработанные семена высевали на делянки площадью 1 м2 по 550 шт. на каждую. Повторность вариантов 3-кратная, размещение делянок рандомизированное.

Учет полевой всхожести осуществляли в фазы 11-13 в соответствии с их описанием (11) по числу всходов на всей площади делянок, учет поражения гельминтоспориозной корневой гнилью — в период окончания кущения (фаза 29) и молочно-восковой спелости (фаза 83). В одном из средних рядков в каждой повторности с участка длиной 0,5 м выкапывали все растения, которые отмывали от почвы. По результатам фитопатологического анализа рассчитывали показатель распространенности (процент пораженных растений) и степень развития болезни. Интенсивность поражения корневой гнилью определяли по 4-балльной шкале ВИЗР (Всероссийский НИИ защиты растений, г. Санкт-Петербург).

Средний показатель степени развития болезни (R, %) рассчитывали по формуле:

R = S ( n х b)/4 N x 100, где n — число растений с одинаковым баллом поражения, b — балл по используемой шкале (от 0 до 4), N — число проанализированных растений, 4 — максимальный балл поражения.

В сомнительных случаях диагноз, установленный по симптомам, подтверждали микроскопированием (биологический универсальный микроскоп проходящего света Axio Imager A1, «Carl Zeiss AG», Германия) просматривая соскобы с инфицированной ткани сразу либо после инкубирования ее фрагментов в течение 3 сут во влажной камере при температуре 22/18 ° С (день/ночь) на фильтровальной бумаге или на 1,5 % картофельноглюкозном агаре.

Определяли плотность посева в конце кущения (фаза 29) по числу растений на 1 м2 и в состоянии молочно-восковой спелости (фаза 83) — по числу продуктивных (колосоносных) стеблей на 1 м2, а также рассчитывали коэффициент кустистости. Кроме того, измеряли высоту растений и длину корней.

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica v. 6.0 (StatSoft, Inc.). В таблицах и на диаграммах представлены значения среднего арифметического и стандартной ошибки. Уровень достоверности различий между контролем и результатами, полученными при обработках (р), определяли, используя t -критерий Стьюдента для независимых переменных.

Результаты . Предпосевная фитоэкспертиза партии семян, отобранной для испытаний, показала, что степень их инфицирования B. soro-kiniana была достаточной для проведения полевого эксперимента. Степень развития гельминтоспориозной корневой гнили на проростках ячменя составляла 8,9 %, распространенность — 36,8 %.

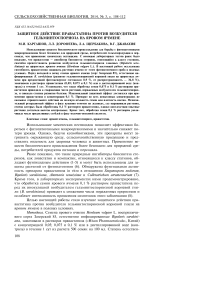

Из-за семенной инфекции и дополнительных источников заражения, которыми стали почва и растительные остатки, болезнь активно прогрессировала на вегетирующих контрольных растениях. Уже в фазу кущения степень ее развития достигала 22,0 %, а распространенность превышала 60,0 % и продолжала расти (рис. 1).

Обработка семян различными дозами правастатина приводила к снижению распространенности гельминтоспориозной корневой гнили и ослаблению симптомов проявления болезни. Так, в конце фазы кущения распространенность гнили на растениях, выросших из обработанных 0,1 %

Рис. 1. Распространенность (А) и развитие гельминтоспо-риозной корневой гнили (возбудитель — Bipolaris so-rokiniana ) (Б) в конце фазы кущения (фаза 29) на растениях ярового ячменя ( Hordeum vulgare L.) сорта Зазерский 85 после предпосевной обработки семян правастатином в разных концентрациях (Московская обл., 2009 год) .

раствором правастатина семян, снижалась на 18,5 %, а степень развития болезни была почти в 2 раза ниже по сравнению с контролем (см. рис. 1).

В фазу молочно-восковой спелости правастатин ограничивал распространение B. sorokiniana уже в концентрации 0,05 %, в то время как интенсивность поражения растений патогеном на этой стадии достоверно снижалась только при обработке семян более высокими концентрациями препарата (табл.).

Развитие гельминтоспориозной корневой гнили (возбудитель — Bipolaris sorokiniana ) на яровом ячмене ( Hordeum vulgare L.) сорта Зазерский 85 в фазу молочно-восковой спелости при предпосевной обработке семян раствором правастатина в разных концентрациях (Московская обл., 2009 год)

|

Вариант |

Концентрация правастатина, % |

Распространенность корневой гнили, % |

Степень развития болезни, % |

|

Контроль |

0 |

73,7±5,1а |

21,0±2,2а |

|

Опыт |

0,05 |

58,5±1,6b |

16,7±1,2а |

|

0,075 |

53,4±0,5b |

14,2±0,4b |

|

|

0,1 |

48,1±4,0c |

14,8±0,3b |

П р и м е ч а н и е. Различия между значениями, отмеченными неодинаковыми латинскими буквами (a, b, c), достоверны при p < 0 , 04 для распространенности болезни и при p = 0,05 — для степени ее развития.

Концентрация правастатина, %

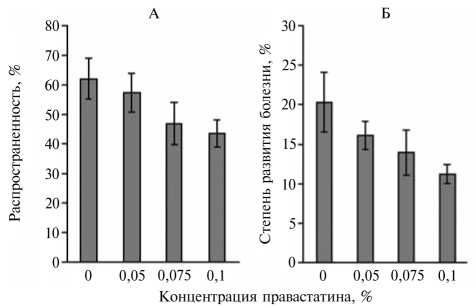

Рис. 2. Число колосоносных стеблей у растений ячменя ( Hordeum vulgare L.) сорта Зазерский 85 после предпосевной обработки семян раствором правастатина в разных концентрациях (Московская обл., 2009 год) .

Ранее было обнаружено, что правастатин в использованных концентрациях не оказывает отрицательного действия на проростки сорта Зазерский 85 (8). Оценка габитуса опытных растений в полевых испытаниях подтвердила, что этот статин не обладает фитотоксичностью в отношении ярового ячменя. Обработка семян различными дозами правастатина не снижала плотность посева и полевую всхожесть культуры. Замачивание семян в 0,1 % растворе препарата на 32,5 % увеличивало число продуктивных стеблей у растений в фазу молочно-восковой спелости по сравнению с контролем (рис. 2). Контакт семян с правастатином в течение 1 сут не задерживал появление всходов и не оказывал существенного влияния на длину корней, высоту надземной части растений и кустистость.

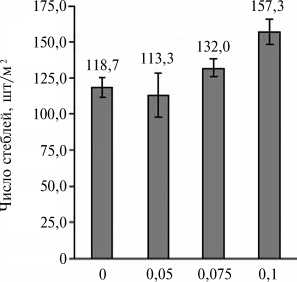

Незначительный ретардантный эффект был отмечен на делянках, где растения выращивали из семян, которые обрабатывали 0,1 % раствором правастатина (рис. 3), однако впоследствии этот эффект нивелировал ся и опытные растения достигали высоты контрольных.

Рис. 3. Длина надземной и подземной части (А) и кустистость (Б) у растений ячменя ( Hordeum vulgare L.) сорта Зазерский 85 в конце фазы кущения (фаза 29) после предпосевной обработки семян раствором правастатина в разных концентрациях: а — стебли; б — корни (Московская обл., 2009 год).

Позднее в сходных условиях 2012 года нами были получены аналогичные результаты (данные не приведены) .

Таким образом, впервые показано протекторное действие правастатина против возбудителя корневой гнили Bipolaris sorokinia-na в полевых условиях. Наиболее выраженный эффект на вегетирующих растениях наблюдался после предпосевной обработки семян 0,1 % раствором правастатина. За исключением некоторого угнетения роста на ранних стадиях вегетации, не было отмечено нежелательного влияния препарата в этой концентрации на развитие ярового ячменя. Как полевая всхожесть обработанных семян, так и основные физиологические параметры выращенных из них растений были сравнимы с контрольными показателями. Установлено, что обработка семян 0,1 % раствором правастатина приводила к увеличению числа продуктивных стеблей. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования статинов для защиты ярового ячменя от возбу дителя гельминтоспориоза.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Джавахия В.В., Петелина Г.Г. Влияние ловастатина на фитопатогенные грибы. Агро XXI, 2008, 4-6: 33-34.

-

2. Украинцева С.Н., Приданников М.В., Джавахия В.Г. Компактин — потенциальный биопестицид. Защита и карантин растений, 2008, 2: 64.

-

3. Galgуczy L., Nyilasi I., Papp T., V a gv о Igyi C. Statins as antifungal agents. World Journal of Clinical Infection Diseases, 2011, 1(1): 4-10.

-

4. Qiao J., Kontoyiannis D.P., Wan Z., Li R., Liu W. Antifungal activity of statins against Aspergillus species. Medical Mycology, 2007, 45(7): 589-593.

-

5. Cabral M.E., Figueroa L.I.C., Farina J. Synergistic antifungal activity of statin-azole associations as witnessed by Saccharomyces cerevisiae and Candida utilis bioassays and ergosterol quantification. Revista Iberoamericana de Micolog f a, 2013, 30(1): 31-38.

-

6. Приданников М.В., Петелина Г.Г., Пальчук М.В., Воинова Т.М., Джавахия В.Г. Изучение возможности использования компактина и ловастатина в защите растений от фитопатогенов и вредителей. Мат. Всерос. совещания «Современные системы защиты растений от болезней и перспективы использования достижений биотехнологии и генной инженерии». Голицыно, 2003, вып. 1: 179.

-

7. Карташов М.И., Джавахия В.Г. Изучение возможности использования правастатина в защите растений от грибных и вирусных патогенов. Вестник защиты растений, 2010, 3: 39-43.

-

8. Карташов М.И., Щербакова Л.А., Дорофеева Л.Л., Джавахия В.Г. Активность правастатина против Bipolaris sorokiniana . Защита и карантин, 2011, 4: 34-35.

-

9. ГОСТ 12044-93. Метод анализа развития болезней на проростках зерновых культур в рулонах фильтровальной бумаги. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями. М., 2011.

-

10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М., 1985.

-

11. Zadoks J.C., Schein R.D. Epidemiology and plant disease management. NY, 1979.

ГНУ Всероссийский НИИ фитопатологии Поступила в редакцию

Росселъхозакадемии, 25 марта 2013 года

STUDYING THE ABILITY OF PRAVASTATIN TO PROTECT SPRING BARLEY PLANTS FROM THE HELMINTHOSPORIUM ROOT-ROT

M.I. Kartashov, L.L. Dorofeeva, L.A. Shcherbakova, V.G. Dzhavakhiya

Вниманию читателей!

Подписку на журнал «Сельскохозяйственная биология» на 2014 год можно оформить через почтовое отделение

Информация о нашем издании помещена в Объединенном каталоге «Российские и зарубежные газеты и журналы» Индекс - 70804

С 1989 года номера журнала разделены! по тематике: №№ 1, 3 и 5 посвящены проблемам биологии растений, №№ 2, 4 и 6 посвящены проблемам биологии животных. Профиль журнала остается прежним.

На журнал можно также подписаться через редакцию. Дня этого необходимо перевести деньги на расчетный счет редакции

^ Институты и организации заключают договора подписки и перечисляют деньги на счет редакции.

^ Индивидуальные подписчики почтовым переводом перечисляют деньги на счет редакции. Квитанцию с указанием точного адреса (индекс обязателен), на который нужно выслать журнал, необходимо переслать в редакцию.

^ Стоимость подписки 539 руб. за один номер (НДС не облагается).

Срок подписки не ограничен

Банковские реквизиты редакции:

Получатель — ИНН 7708051012 Редакция журнала «Сельскохозяйственная биология», Марьинорощинское ОСБ 7981, г. Москва, р/с 40703810638050100603

Банк получателя — Сбербанк России ОАО, г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Адрес редакции: 127434 г. Москва, Дмитровское ш., д. 11, офис 343

Адрес в Интернете: E-mail: