Защитный эффект химических радиосенсибилизаторов при действии ультрафиолетового света на про- и эукариотические клетки

Автор: Жураковская Г.П., Купцова П.С., Переклад О.В.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.33, 2024 года.

Бесплатный доступ

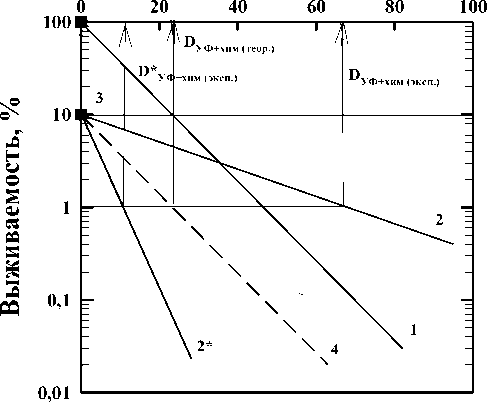

Использование химических радиосенсибилизаторов для увеличения эффективности лучевой терапии при одновременном снижении радиационной нагрузки известно и широко применяется в медицинской практике - терапии онкологических заболеваний. Не перестаёт быть актуальным развитие существующих и поиск новых принципов применения радиомодифицирующих веществ. Используя гипотезу представления ионизирующего излучения комбинированным действием процессов ионизации и возбуждения молекул и атомов облучаемого вещества, в работе исследована способность некоторых известных химических радиосенсибилизаторов проявлять свои свойства лишь при действии процессов возбуждения, моделируемых ультрафиолетовым излучением (254 нм). В качестве химических веществ использовали следующие радиосенсибилизаторы: метронидазол, метатрексат, эндотаксан, карбоплатин, фторурацил и цисплатин. Цель исследования - определить особенности действия химических веществ, известных как сенсибилизаторы ионизирующего излучения, по отношению к ультрафиолетовому свету. Бактериальные и дрожжевые клетки (про- и эукариоты) служили объектом воздействия. Все указанные химические вещества к действию ультрафиолетового света оказались протекторами, защищая клетки от ультрафиолетового излучения. Так, фактор изменения дозы (ФИД) для метронидазола составил более 45, метотрексата - более 70, для остальных препаратов - от 2 до 5. Исключение составил препарат цисплатин, ФИД которого 1. Степень защитного эффекта зависела от условий облучения: водная суспензия или монослой клеток. Основываясь на гипотезе представления ионизирующего излучения комбинированным действием двух различных по биологическому эффекту физических факторов, можно предположить, что взаимодействие субповреждений, обусловленных отдельно ионизацией и возбуждением молекул и атомов, может быть аддитивным, синергическим или антагонистическим. Из чего следует, что характер модификации процессов возбуждения химическими веществами может существенно повлиять на эффективность сенсибилизации ионизирующего излучения. Для достижения максимального эффекта необходимо использовать химические вещества, действующие сенсибилизирующе как на процессы возбуждения при действии ионизирующего излучения, так и ионизации. Именно такой подход к поиску новых химических радиосенсибилизаторов позволит увеличить эффективность модификации ионизирующего излучения.

Радиобиология, ионизирующее излучение, ультрафиолетовый свет, свечение вавилова-черенкова, ионизация молекул и атомов, возбуждение молекул и атомов, химические радиосенсибилизаторы, прокариотические и эукариотические клетки, химические модификаторы лучевой терапии

Короткий адрес: https://sciup.org/170206290

IDR: 170206290 | УДК: 577.34:614.875:576.3 | DOI: 10.21870/0131-3878-2024-33-3-154-163

Текст научной статьи Защитный эффект химических радиосенсибилизаторов при действии ультрафиолетового света на про- и эукариотические клетки

ультрафиолетовом (УФ) спектре, зависит от энергии излучения и может достигать существенных значений. Определение роли свечения, отвечающего за возбуждение молекул и атомов облучённого ионизирующим излучением биологического объекта, и его вклад в общий ингибирующий эффект радиации практически не изучается. Для решения этой задачи важно найти способ выявления повреждений, обусловленных именно процессами возбуждения молекул и атомов, и последующего вычленения их из общего эффекта ионизирующего излучения. Известны исследования количественной оценки относительного вклада возбуждений и ионизаций в летальное действие ионизирующего излучения. Показано, что вклад повреждений, способных восстанавливаться в присутствии видимого света (фотореактивация) в общий летальный эффект ионизирующего излучения может достигать 40% в зависимости от качества излучения и условий облучения [3]. При этом УФ-излучение может индуцировать в клетках также и другие типы повреждений: фотогидраты пиримидиновых оснований, сшивки ДНК-белок, однонитевые разрывы цепи ДНК и др. Т.е. вклад повреждений, индуцированных процессами возбуждения молекул и атомов, возможно может быть и больше, особенно, если учитывать образование дополнительных летальных повреждений за счёт взаимодействия субповреждений, индуцированных процессами как возбуждения, так и ионизации. А если это так, то фактически любое воздействие ионизирующего излучения высоких энергий может рассматриваться как результат комбинированного действия двух физических факторов: ионизации и возбуждения молекул, и, как следствие, результат – взаимодействие повреждений, индуцируемых этими факторами [4]. При этом, как и в случае сочетания воздействующих факторов любой природы, взаимодействие может быть синергическим, аддитивным или антагонистическим [5]. С этой точки зрения химические модификаторы ионизирующего излучения, используемые в медицинской практике [6, 7] и, как предполагается, влияющие на процессы возбуждения и ионизации молекул и атомов по-разному, могут оказаться полезными для понимания характера взаимодействия физических составляющих ионизирующего излучения.

В последние годы свечение Вавилова-Черенкова, сопровождающее терапевтическое облучение ионизирующим излучением, используют в новых методах мониторинга результатов применения лучевой терапии in vivo (люминесцентная черенковская визуализация), а также для наблюдения за изменениями, происходящими у пациентов, получающих радиофармпрепараты [8-10]. Таким образом, результаты исследования могут представлять интерес при использовании не только ионизирующего излучения высоких энергий, как предполагалось ранее, но и для невысо-коэнергетичных альфа- или бета-излучений.

Цель настоящего исследования – определить особенности действия химических веществ, известных как сенсибилизаторы ионизирующего излучения, по отношению к УФ-свету, моделирующему в работе возбуждение молекул и атомов, вызываемое свечением Вавилова-Черенкова, при действии ионизирующего излучения высоких энергий.

Материалы и методы

Объект. Прокариотические клетки E.coli штаммы B/r и B s-1 . Эукариотические клетки – дрожжи Saccharomyces cerevisiae , штаммы XS800 (диплоид, дикий), S288C (гаплоид, дикий), rad 18 (гаплоид, УФ-чувствительный).

Тест. Выживаемость облучённых клеток оценивали по способности клеток образовывать колонии (клоногенность).

Физические факторы и условия облучения . Источником УФ-света служил аппарат UVstar 15 Biometra с длиной волны 254 нм и плотностью потока 4,5 Вт/м2. Воздействие УФ-света осуществляли в открытых стеклянных кюветах, направляя облучение сверху, толщина слоя облучаемой клеточной суспензии была постоянной и составляла 2 мм. Во избежание фотореактивации облучение УФ-светом и другие манипуляции с суспензией клеток проводили в темноте. По окончании воздействия клетки высевали на питательные среды.

Химические вещества-радиосенсибилизаторы: метронидазол (1 мг/мл для бактериальных клеток и 5 мг/мл для дрожжевых клеток); фторурацил (5 мг/мл); цисплатин (0,005 мг/ мл); метотрексат (0,01, 0,1, 1, 2 и 10 мг/ мл); эндоксан (2 мг/мл); карбоплатин (0,5 мг/ мл).

В растворе каждого из указанных химических препаратов клетки выдерживали 30 мин до облучения УФ-светом. Токсическое действие для дрожжевых клеток не наблюдалось. Для бактериальных клеток концентрацию препаратов снижали до уровня, при котором выживаемость составляла не менее 70%. Каждую серию опытов повторяли 3-5 раз. Статистическую обработку результатов выполняли с применением критерия Стьюдента. Наблюдаемые различия считали статистически значимыми (достоверными) при уровне значимости p<0,05.

Модифицирующее действие химических препаратов оценивали показателем фактор изменения дозы (ФИД), который определяли отношением изоэффективных (снижающих выживаемость до одного и того же уровня) доз экспериментальной и теоретической кривых выживаемости, соответствующих комбинированному действию факторов. Это могут быть дозы D 0 , D 10 , D 50 или любые другие.

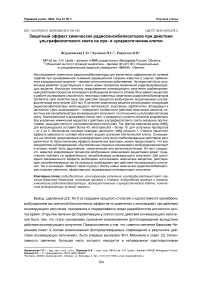

На рис. 1 представлено графическое изображение всех возможных вариантов результатов действия двух факторов на живые клетки. Аддитивность: линия 2, соответствующая экспериментальному результату, совпадает с теоретически рассчитанной 4. ФИД в этом случае 1. Синергизм: линия 2*, отражающая экспериментальные значения комбинированного действия, лежит ниже теоретической 4, т.е. наблюдается усиление эффекта. В этом случае ФИД оценивается отношением D УФ+хим (теор.) /D* УФ+хим (эксп.) .

Доза, усл.ед.

Рис. 1. Пример 3) и УФ-света

(кривая 1) на жи действия этих факторов. П ри условии адд а.

И, наконец, антагонистический или защитный эффект комбинированного действия: линия экспериментальных результатов (2) лежит выше линии теоретической (4). ФИД рассчитывается по формуле (1):

ФИД = О уф+хим (эксп.) /О уф+хим (теор.) . (1)

Результаты

В работе предлагается рассматривать действие ионизирующего излучения как комбинированное действие процессов ионизации и возбуждения молекул, существующих одновременно при действии ионизирующих излучений и направленных на разные клеточные мишени, вызывая повреждения разного характера.

Разделить и представить ионизацию и возбуждение независимыми воздействующими факторами на данном этапе исследований невозможно. При этом, свечение Вавилова-Черенкова, сопровождающее действие ионизирующего излучения высоких энергий, считают ответственным за процесс возбуждения молекул и атомов при действии ионизирующего излучения. В работе процесс возбуждения смоделирован коротковолновым УФ-светом (254 нм). Зная свойства химических радиосенсибилизаторов [6, 7, 11] по отношению к ионизирующему излучению в целом, представляло интерес проверить эти свойства при действии УФ-света, имитатора процессов возбуждения молекул и атомов как части ионизирующего излучения.

Неожиданно, практически все использованные препараты достоверно проявили защитное действие для дрожжевых клеток к УФ-свету. Степень этого защитного действия, рассчитываемая по формуле (1), была различна, что хорошо видно на рис. 2. Наибольшие протекторные свойства были обнаружены при одновременном действии УФ-света и препарата метотрексат. Также высокий результат протекторного действия наблюдали при действии УФ-света в присутствии метронидазола, широко известного, с одной стороны, своими антимикробными свойствами, а с другой – высокой эффективностью усиления лучевых повреждений клеток солидных опухолей. Единственный из исследуемых химических радиосенсибилизаторов – цисплатин – оказался малоэффективным

при одновременном действии УФ-света и препаратов на дрожжевые клетки Saccharomyces cerevisiae дикого типа штамм XS800.

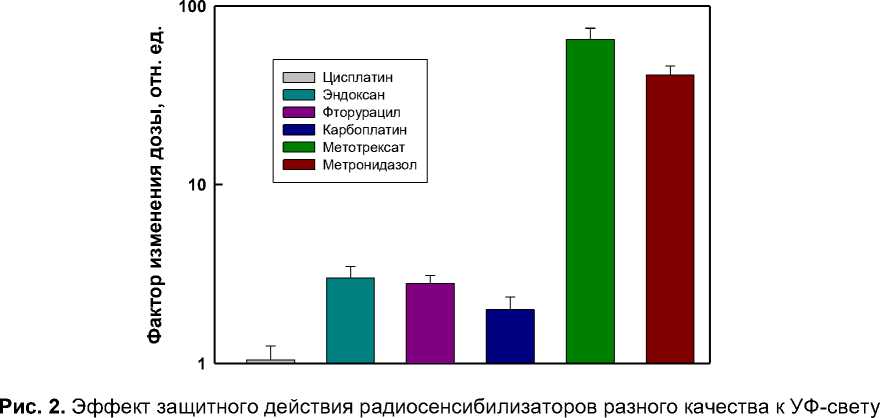

Следует отметить, что предварительное выдерживание дрожжевых клеток в растворе химического вещества не приводило к изменению их выживаемости. Действие УФ-излучения в зависимости от дозы облучения снижало выживаемость до 0,1%. Было сделано предположение, что химические вещества, в силу наличия у дрожжей хитина в клеточной стенке, практически не проникают внутрь клетки, что оказывает специфическое влияние на возникновение значительного защитного эффекта. Для исключения этой причины в следующей серии экспериментов использовали бактериальные клетки Escherichia coli B/r (рис. 3, панель А). Т.к. метронидазол известен своими антибиотическими свойствами, его концентрация была снижена до 1 мг/мл. Выживаемость бактериальных клеток в результате выдерживания клеток в растворе 30 мин до облучения УФ-светом снижалась не более чем до 70%, что было свидетельством успешного действия препарата. На рис. 3А видно, что результат одновременного действия метронидазола и УФ-света остался уверенно антагонистическим при использовании метронидазола до УФ-облучения и при одновременном их применении. Выдерживание клеток в растворе метронидазола после УФ-воздействия практически не влияло на конечную выживаемость клеток, но и не снижало её, несмотря на ингибирование клеток препаратом до 70% при выдерживании их в растворе без облучения.

Испытания на штаммах дикого типа дрожжей Saccharomyces cerevisiae и бактерий E.coli показали достаточно высокий уровень защитного действия химических радиосенсибилизаторов по отношению к УФ-свету. Целесообразно было проверить влияние генотипа клеток на эффект комбинированного действия метронидазола и УФ-света, особенно это касалось штаммов клеток гиперчувствительных к УФ-излучению. Для этих целей наиболее подходящим является штамм бактерий E.coli B s-1 .

Результаты представлены на рис. 3Б. Видно, что независимо от последовательности применения факторов при комбинированном воздействии, эффект взаимодействия остаётся защитным, лишь незначительно изменяясь по величине. Наличие защитного эффекта даже в случае вы е живания клеток в аство е метони азола после воз ействия УФ-светом (ФИД от 1 5 до 2) как для клеток штамма В/r, так и для УФ-чувствительных клеток штамма Bs-i стало фактом неожиданным (рис. ЗА и ЗБ).

(1 мг/мл) и УФ-света на фактор изменения дозы (протекторный эффект) при действии на бактериальные клетки E.coli штамм В/r (панель А) и Bs-i (панель Б).

Таким образом, представленные на рис. 1 и 2 результаты свидетельствуют о том, что эффект защиты клеток от УФ-света химическим радиосенсибилизатором метронидазол имеет место как для эукариотических клеток, представителями которых являются дрожжевые клетки, так и для прокариот – бактериальных клеток E.coli .

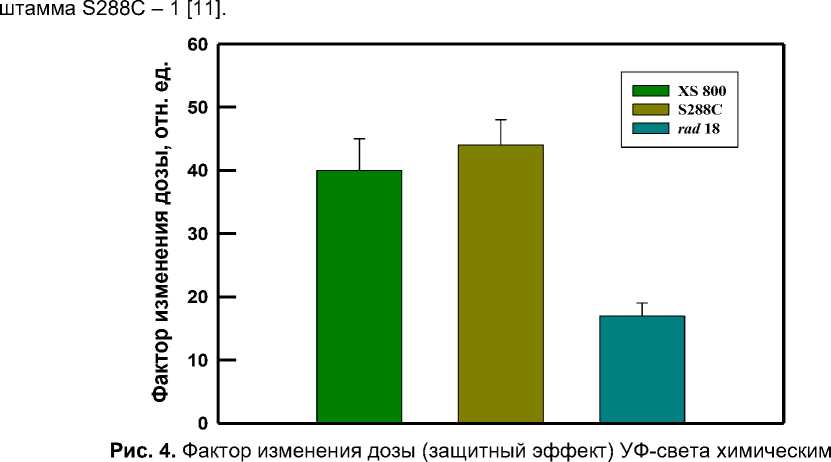

Дрожжевые клетки в отличие от бактериальных могут быть как диплоидными, так и гаплоидными, т.е. содержать два или один набор хромосом, что может быть важным для влияния химических веществ на повреждения, обусловленные УФ-светом. На рис. 4 представлены результаты одновременного действия УФ-света и метронидазола (5 мг/мл) на диплоидные дрожжевые клетки дикого типа штамм XS800, гаплоидные клетки дикого типа S288C и гиперчувствительные к УФ-свету гаплоидные клетки штамм rad 18. Видно, что независимо от плоидности и генотипа дрожжевых клеток эффект защиты клеток от действия УФ-света химическим радиосенсибилизатором метронидазолом достаточно велик. Степень защитного действия этого препарата несравнима с величинами радиосенсибилизационных свойств метронидазола при действии ионизирующего излучения. Так, для штамма дрожжей XS800 ФИД сенсибилизации составил 1,3, для

радиосенс УФ-света и препа типа.

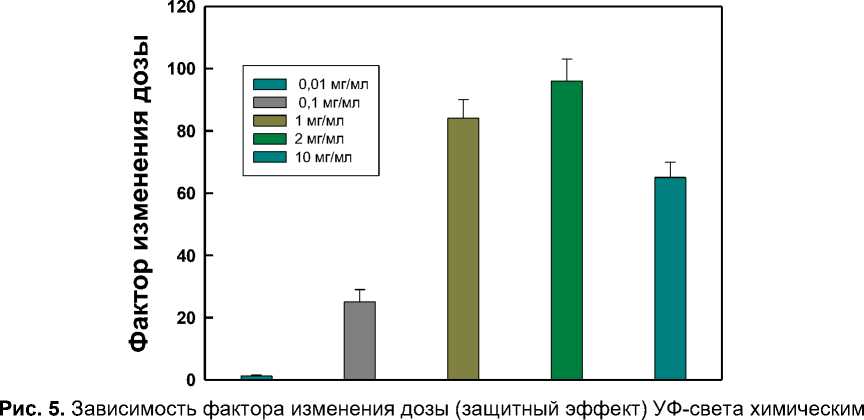

В работе, при решении поставленных задач, проверяя зависимость степени защитных свойств от концентрации препарата, мы получили подтверждение ранее широко представленной куполообразной зависимости эффекта комбинированного действия факторов различной природы от концентрации или интенсивности, входящих в комбинацию агентов [12]. Эффект синергизма изучен достаточно хорошо. Антагонистическое взаимодействие факторов окружающей среды изучено мало. В нашей экспериментальной практике защитный эффект наблюдался только при взаимодействии гипертермии и УФ-света. При этом был изучен столь широкий температурный диапазон, что были обнаружены области температур, при которых наблюдался синергизм, и области температур, в которых наблюдался антагонизм или защитное действие гипертермии по отношению к УФ-свету. В данной работе при облучении клеток УФ-светом в присутствии химических препаратов наблюдаем устойчиво антагонистический (защитный) эффект

(рис. 5). При этом, изменение концентрации метронидазола приводит к тому, что только при одной концентрации 2 мг/мл наблюдается максимальный эффект, а при снижении или увеличении концентрации э

радиосенсибилизатором метотрексат от концентрации препарата при одновременном действии УФ-света и метотрексата на дрожжевые клетки Saccharomyces cerevisiae дикого типа штамм XS800.

Заключение

Повреждения, вызванные ионизирующим излучением, как считалось ранее, обусловлены в первую очередь влиянием процессов ионизации молекул и атомов. Однако фотоповреждения, вызываемые возбуждением при действии ионизирующего излучения, как показали исследования [4], могут составлять заметную долю. Каждый из изученных в работе химических радиосенсибилизирующих препаратов в комбинации с УФ-светом проявил протекторные свойства как на про-, так и эукариотических клетках. Это является убедительным свидетельством необходимости учитывать вклад процесса возбуждения молекул и атомов в ингибирующее действие ионизирующего излучения наряду с ионизацией.

Основываясь на гипотезе представления ионизирующего излучения комбинированным действием двух различных по биологическому эффекту физических факторов, можно предположить, что взаимодействие субповреждений, обусловленных отдельно ионизацией и возбуждением молекул и атомов, может быть аддитивным, синергическим или антагонистическим. Из чего следует, что вклад защитного действия процессов возбуждения может существенно повлиять на эффективность химического вещества, предназначенного для сенсибилизации действия ионизирующего излучения. И, наоборот, химические вещества, сенсибилизирующие как процессы возбуждения при действии ионизирующего излучения, так и ионизации, могут существенно увеличить эффективность модификаторов ионизирующего излучения.

Список литературы Защитный эффект химических радиосенсибилизаторов при действии ультрафиолетового света на про- и эукариотические клетки

- Ли Д.Е. Действие радиации на живые клетки. М.: Госатомиздат, 1963. 288 с.

- Мясник М.Н., Скворцов В.Г., Соколов В.А. Фотобиологические аспекты радиационного поражения клеток. М.: Энергоатомиздат, 1985. 152 с.

- Петин В.Г., Морозов И.И., Семкина М.А. Оценка дозы УФ-света, сопровождающего воздействие иони-зирующего излучения на биообъекты //Радиационная биология. Радиоэкология. 2010. Т. 50, № 3. С. 355-360.

- Петин В.Г., Морозов И.И. Синергетика факторов окружающей среды. М.: ГЕОС, 2015. 248 с.

- Евстратова Е.С., Гераськин С.А., Жураковская Г.П., Толкаева М.С., Петин В.Г. Общие закономер-ности синергических и антагонистических взаимодействий в радиобиологии //Радиация и риск. 2023. Т. 32, № 2. С. 132-141.

- Гладилина И.А. Радиосенсибилизация в лучевой терапии злокачественных новообразований //Эффективная фармакотерапия. 2011. № 1. С. 46-53.

- Канаев С.В. Принципы и обоснования химического лечения злокачественных опухолей //Практическая онкология. 2008. Т. 9, № 1. С. 1-8.

- Black P.J., Velten C., Wang Y.F., Na Y.H., Wuu C.S. An investigation of clinical treatment field delivery verification using Cherenkov imaging: IMRT positioning shifts and field matching //Med. Phys. 2019. V. 46, N 1. P. 302-317.

- Krohn J., Chen Y.C., Stabo-Eeg N.O., Hamre B. Cherenkov luminescence imaging for assessment of radioactive plaque position in brachytherapy of uveal melanoma: an in vivo feasibility study //Transl. Vis. Sci. Technol. 2020. V. 9, N 7. P. 1-10.

- Wang X., Li L., Li J., Wang P., Lang J., Yang Y. Cherenkov luminescence in tumor diagnosis and treatment: a review //Photonics. 2022. V. 9, N 6. С. 390-408.

- Петин В.Г. Генетический контроль модификаций радиочувствительности клеток. М.: Энергоатомиздат, 1989. 192 с.

- Петин В.Г., Жураковская Г.П., Комарова Л.Н. Радиобиологические основы синергических взаимодей-ствий в биосфере. М.: ГЕОС, 2012. 219 с.