Засоленные почвы Баргузинской котловины как объект красной книги почв Байкальской рифтовой зоны

Автор: Убугунов Василий Леонидович, Убугунова Вера Ивановна, Хитров Николай Борисович

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Статья в выпуске: 1 (14), 2020 года.

Бесплатный доступ

На северо-восточном фланге Байкальской рифтовой зоны в пределах Баргузинской котловины формируются совершенно нетипичные для этой природной территории засоленные почвы. Некоторые из них не имеют аналогов среди известных почв в глобальном масштабе и отличаются рядом новых диагностических признаков - наличием восходящих внутрипочвенных инъекционных интрузий (открытых и закрытых диапиров) из материала подстилающих грунтов, а также ранее не встречавшихся и не описанных в почвенных классификациях импрегнированных нефтебитумами горизонтов. Область локализации приурочена к Кучигерскому термальному полю (Улюнханская впадина) и к песчаной возвышенности «Нижний Куйтун», в пределах которой отдельно выделяются центральная приподнятая часть с солонцами солончаковатыми и бессточная котловина Нухэ-Нурских озер с солончаками квазиглееватыми. Эти уникальные почвы сформировались при гидротермальной и газофлюидной разгрузке из сейсмически активных разломов земной коры вод, газа и минерального субстрата. В результате процессов эндогенного поступления вещества и энергии вместо типичных горизонтальных и субгоризонтальных слоев образуются нехарактерные для почв сильно наклонные или вертикальные морфоны. Вместе с тем отмечается проявление турбированности, импрегнирования нефтебитумами, оглеения и засоления. Наиболее активное действие эндогенных факторов на почвы проявляется в пределах Улюнханской впадины в районе выклинивания кучигерских гидротерм, менее выражено в глубоких бессточных котловинах с Нухэ-Нурскими озерами. Предположительно разгрузка флюидов и поступление солей имели место на возвышенной позиции песчаного массива «Нижний Куйтун», где обнаружены солонцы при отсутствии в почвообразующем субстрате солей и путей их поступления из иных известных источников. Перечисленные почвы обнаруживают геохимическое сродство как по содержанию солей и химизму засоления, так и по вещественному составу с характерными повышенными или аномальными валовыми концентрациями ряда элементов. В изученных почвах слабо выражены или полностью стерты «классические» проявления аллювиальных, поемных, метаморфических и органо-аккумулятивных процессов и не выражена типичная для зональных почв система генетических горизонтов. Эти уникальные сильнозасоленные почвы с контрастным сочетанием значений рН, гранулометрического состава, засоления, импрегнирования нефтебитумами, турбированности являются своеобразными маркерами активности эндогенеза. Предлагается приобщить их к числу почв, входящих в категорию редких и уникальных, и придать им статус особо охраняемых почв, сформированных в условиях своеобразного сочетания эндо-и экзогенных факторов почвообразования. Засоленные почвы Баргузинской котловины, представленные в статье, рекомендуются нами для включения в Красную книгу почв России.

Рифтовая зона, тектонические разломы, засоленные почвы, красная книга почв

Короткий адрес: https://sciup.org/148318036

IDR: 148318036 | УДК: 631.4 | DOI: 10.18101/2542-0623-2020-1-101-111

Текст научной статьи Засоленные почвы Баргузинской котловины как объект красной книги почв Байкальской рифтовой зоны

Для создания комплексной Красной книги природы и ноосферы узловой частью подготовки являются работы по Красной книге почв. До недавнего времени они находились в основном в стадии разработки. Утверждение федерального закона «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; статья 62) явилось основанием для целенаправленного учета и охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения почв. Были предложены следующие основные категории почв, относящихся к краснокнижным: почвы, находящиеся под угрозой исчезновения; редкие и уникальные почвы; целинные участки наиболее типичных вариантов основных зональных почв. Особой охране подчиняются почвы, сформированные в необычных экологических условиях [Добровольский, Никитин, 2000]. За последние годы издана Красная книга почв России [Красная книга…, 2009] и серия региональных красных книг почв Калмыкии [Ташнинова, 2000], Республики Татарстан [Александрова и др., 2012], Оренбурской области [Климентьев и др., 2001] и др.

Исследования в этом направлении в Восточной Сибири только начаты. В статье нами предпринята попытка ввести в статус уникальных почв засоленные почвы, формирующиеся в кайнозойских впадинах Байкальской рифтовой зоны.

Объекты и методы

Исследования проводились в Баргузинской котловине, в пределах Улюнханской впадины и урочища «Нижний Куйтун». Объектом исследования были необычные засоленные почвы, формирующиеся в зоне опосредованного и скрытого влияния Кучигерских гидротермальных источников (Улюнханская впадина, N 54°52’54.9’’ с. ш.; Е 111°00’08.9’’ в. д.), в северной части песчаного массива Нижний Куйтун в глубоких бессточных котловинах с Нухэ-Нурскими озерами (N 54°02’18,2’’, Е 110°16’19,5’’) и солонцы в центральной приподнятой части этого массива N 53°59’14,9’’, E 110°16’42,6’’).

Во время полевого этапа особое внимание уделяли морфологическому описанию почв. В почвенных образцах определяли рН, потерю органического вещества при прокаливании, содержание гумуса, сухого остатка, гранулометрический состав методом Качинского [Агрохимические… 1975].

Результаты исследования

Проведенные почвенно-географические работы в 2008–2019 гг. на северовосточном фланге Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) в пределах Баргузинской котловины выявили совершенно нетипичные для этой природной территории засоленные почвы. Область их локализации приурочена к северо-западному флангу котловины в пределах Кучигерского термального поля [Убугунов и др., 2017, 2018а, б; Хитров и др., 2018, 2010], а также к крупной песчаной возвышенности (урочище «Нижний Куйтун») в центральной ее части и вблизи кратерного озера Нухэ-Нур [Убугунов и др., 2016].

Первоначально рабочей гипотезой своеобразного морфологического строения почв Улюнханской впадины являлось эндогенное поступление элементов с термальными водами [Жамбалова, 2018] и их последующее накопление в почвах по причине затрудненного гравитационного удаления из профиля в присутствии мерзлотного водоупора. По мере накопления фактических данных было установлено, что почвы, в том числе засоленные, в пределах Кучигерского термального поля имеют только сезонное промерзание. Это связано с локальной аномалией теплового потока (от 60–70 до 80–100 мВТ/м2) в этом районе [Лысак, Зорин, 1976], приуроченного к зоне разгрузки подземных флюидов, являющихся каналами активного тепломассопереноса [Лысак, 1996, 2002].

Значения теплового потока этой территории выше, чем в Хубсугул-Тункинской (69±7), Североморской (68±4), Суэцкой (<60), Танганьикской (~50), Ньясской (~50), Левантийской (48±7), Муйско-Чарской (45±10) и Кемурунской (~40) континентальных рифтовых зонах [Лысак, 1988]. Более высокие значения теплового потока характерны только для районов с вулканическими извержениями в виде фонтанирования жидкого магматического расплава: Африкано-Аравийской (>100), Ронской (100±8) и Верхнерейнской (83±16) рифтовых зон.

Район разгрузки термальных кучигерских вод кульдурского типа находится в наиболее сейсмически активной зоне Байкальского рифта, которая наряду с максимальным тепловым потоком характеризуется также густой сетью тектонических разломов, самопроизвольным выходом свободных газов [Лунина и др., 2010; Вилор и др., 2015; Чернявский и др., 2018].

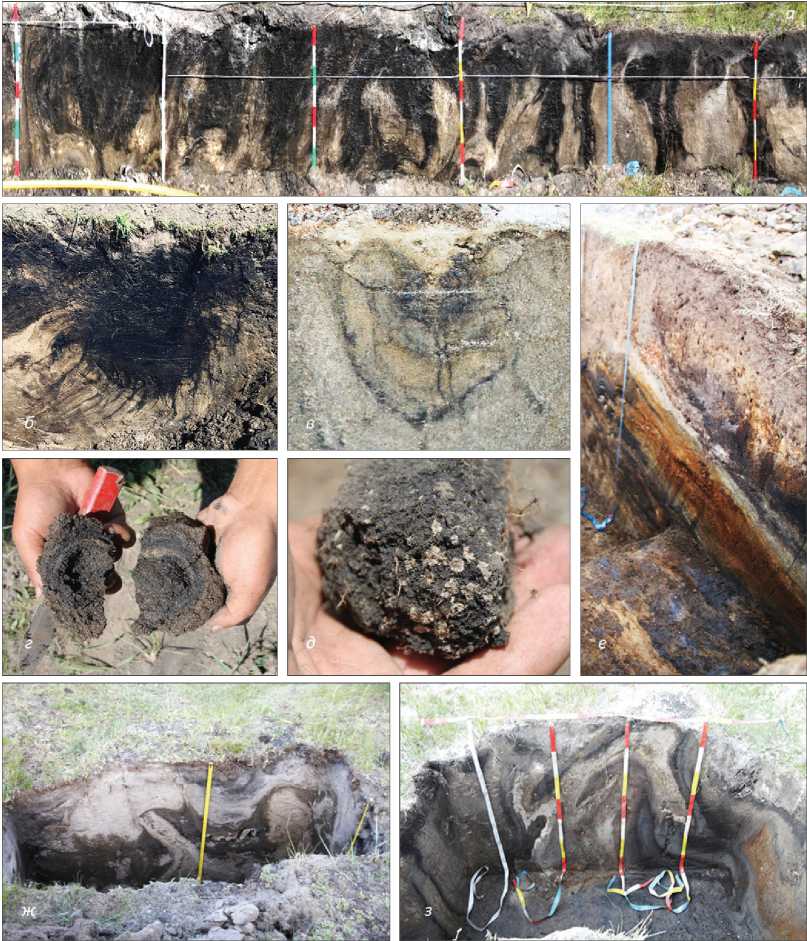

Разгрузка тепловых, газовых, водных, минеральных потоков из глубоких слоев литосферы на земную поверхность происходит через выводные каналы. Это оказывает сильное влияние на морфологическое строение почв и выражено в развитии открытых и закрытых диапиров (восходящих интрузивных тел из нижезале-гающих отложений) и сильной турбированности профиля (рис. 1а). Вместо типичных для почв горизонтальных слоев мы нередко наблюдали вертикальные, косые морфоны и изолированные (рис. 1б, в).

Рис. 1. Нетипичные фрагменты почвенных профилей в зоне влияния Кучигерских гидротерм: 1) с импрегнацией нефтебитумами в виде: клиньев и столбов (а) , медузоподобных пятен (б) , концентрических колец с ядром в центре (в) , сфероидных образований (г) ; 2) со слоями, содержащими кристаллы гипса (д) ; пирогенные горизонты (е) ; восходящие песчаные диапиры (ж, з)

Для морфологического строения характерно также наличие необычных слоев и морфонов в виде различных по форме импрегнированных (насыщенных нефтеби-тумами) слоев, прослоек, пятен, вертикальных или горизонтальных полос (рис. 1 б–з). Активность пойменно-аллювиальной седиментации на данной позиции существенно уступает скорости и масштабам эндогенно обусловленных процессов турбации, импрегнации нефтебитумами, засоления, поступлению на и в по- верхностные слои подстилающих пород. Поэтому морфологически данные почвы имеют крайне необычный облик, а прямое их отнесение к аллювиальным почвам на базе только субстантивного подхода имеет очевидные несогласия, т. к. в профилях не выражена типичная для отдела аллювиальных почв система генетических горизонтов. Маломощные поверхностные горизонты имеют признаки гумусовых аккумуляций в виде перегнойно-темногумусового горизонта (AH), светлогумусового (AJ) и гумусово-слаборазвитого (W). В то же время следует отметить прерывистость этих слоев восходящими темноокрашенными вязкими транзитными каналами глубинных газогидротермальных флюидов различной формы. Нижележащие отложения имеют морфологически более выраженные каналы транзита и характеризуются различной степенью пропитки. Каналы транзита газовыделе-ний в местах с сильной интенсивностью заполнены вязкой, пластичной, тягучей, мажущейся во влажном и очень плотной в сухом состоянии массой (Gley1 2.5/N ... 5/N по атласу Munsell), в местах со слабой интенсивностью — полосками, пятнами, пленками пятнистой прокраски (Gley1 3/N, 5/N) (рис. 1). Некоторые физикохимические свойства почв Улюнханской впадины приведены таблице 1.

Совершенно «оригинальные» почвоподобные образования формируются в заболоченных понижениях Кучигерского термального поля. В результате гидротермального и газофлюидного давления из сейсмически активных глубинных разломов пульпа, достигая дневной поверхности, прорывает почвенные слои. Вместо органогенных горизонтов встречаются не характерные для почв наклонные или вертикальные восходящие слои оглеенного песка (рис. 1 ж, з). На таких минеральных эндогенных субстратах отмечаются начальные стадии почвообразовательного процесса с проявлением признаков турбированности, импрегнирования, оглеения и засоления. В почвах отмечается широкий диапазон варьирования значений рН, легкорастворимых солей, низкое содержание органики и преобладание песчаных фракций (табл. 2).

Таблица 1

Некоторые физико-химические свойства почв Улюнханской впадины

|

Глубина, см |

рН |

СО2 |

Сухой остаток |

Токсич. соли |

Гумус |

Содержание фракций (мм), % |

|

|

% |

>0,01 |

<0,01 |

|||||

|

РФ-1-4 |

|||||||

|

0–1,5 |

8,3 |

- |

0,326 |

0,319 |

4,71 |

93 |

7 |

|

1,5–3,7 |

9,1 |

- |

0,254 |

0,240 |

1,32 |

93 |

7 |

|

3(7)–40(41) темная полоса |

8,5 |

0,09 |

1,104 |

0,850 |

3,99 |

78 |

22 |

|

3(7)–40(41) светлая полоса |

7,4 |

- |

0,192 |

0,168 |

0,42 |

97 |

3 |

|

40(42)–85 |

6,6 |

- |

0,198 |

0,190 |

2,39 |

87 |

13 |

|

85–125 |

8,6 |

- |

0,254 |

0,248 |

2,68 |

85 |

15 |

|

125–165 |

9,9 |

- |

0,311 |

0,235 |

1,04 |

91 |

9 |

|

165–215 |

9,8 |

0,09 |

0,342 |

0,276 |

1,38 |

74 |

26 |

|

РФ-1-5 |

|||||||

|

0–6 |

9,7 |

0,47 |

1,774 |

1,730 |

4,41 |

77 |

23 |

|

6–20(41) |

8,7 |

- |

1,764 |

1,110 |

0,35 |

88 |

12 |

|

20(41)–55 |

6,3 |

- |

0,370 |

0,272 |

1,28 |

87 |

13 |

|

55–75 |

6,0 |

- |

0,200 |

0,164 |

2,69 |

83 |

17 |

|

75–95 |

6,7 |

- |

0,270 |

0,204 |

4,41 |

83 |

17 |

|

95–135 |

8,3 |

- |

0,194 |

0,168 |

1,39 |

89 |

11 |

|

135–155 |

8,5 |

- |

0,300 |

0,231 |

1,26 |

90 |

10 |

|

155–175 |

8,4 |

- |

0,170 |

0,133 |

1,20 |

93 |

7 |

- — не обнаружено.

Таблица 2

Некоторые физико-химические свойства почвоподобных образований, формирующихся в заболоченных понижениях

|

Глубина, см |

рН водн |

Сухой остаток |

ППП |

Содержание фракций (мм), % |

||

|

% |

1-0,05 |

0,05-0,001 |

<0,01 |

|||

|

РФ-2-18 |

||||||

|

0–0,5 |

6,8 |

Не опр. |

5,63 |

Не опр. |

||

|

0,5–5 |

6,8 |

0,842 |

3,24 |

|||

|

5–15 |

5,9 |

0,280 |

2,39 |

73 |

24 |

91 |

|

15–25 |

5,6 |

0,189 |

2,17 |

71 |

25 |

91 |

|

25–40 |

5,7 |

0,316 |

1,50 |

74 |

23 |

93 |

|

45–59 |

6,4 |

0,354 |

0,11 |

79 |

20 |

94 |

|

59–65 |

8,1 |

0,734 |

Не опр. |

|||

|

75–85 |

9,1 |

0,500 |

2,27 |

77 |

20 |

93 |

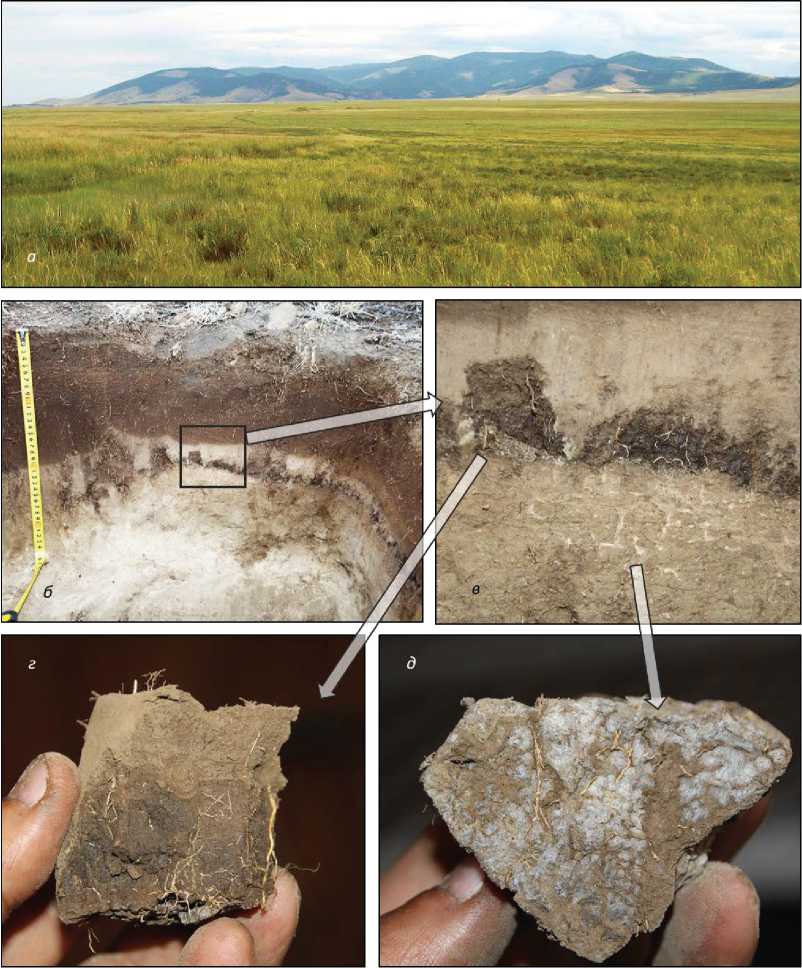

Крайне необычным является и тот факт, что на одной из наиболее высоких частей песчаного массива были обнаружены солонцы солончаковатые (рис. 2).

Климат и элювиальная позиция не способствуют аккумуляции солей в профиле почв и формированию солонцов. Кроме того, отсутствуют явные источники солей в песках. В изученном солонце с глубины 21(23) см отмечается резкое утяжеление гранулометрического состава и сумма солей (табл. 3). В профиле почв выражен осветленный надсолонцовый (солонцово-элювиальный) горизонт SEL, под которым залегает очень плотный, распадающийся на устойчивые ореховатопризматические отдельности с острыми гранями темно-бурый прерывистый солонцовый маломощный горизонт-прослойка (BSN). Горизонты SEL и BSN характеризуются высоким содержанием легкорастворимых солей (табл. 3).

Таблица 3

Некоторые физико-химические свойства солонца (ТНК-25-17)

|

Глубина, см |

рН водн |

СО2 |

Общая сумма солей |

Токсичные соли |

Гумус |

ЕКО, ммоль/экв |

Содержание фракции <0,01 мм, % |

|

% |

|||||||

|

0-18(19) |

7,1 |

- |

0,02 |

0,007 |

2,49 |

20,8* |

14 |

|

18(19)-21(23) |

9,1 |

0,19 |

0,06 |

0,035 |

1,27 |

16,0 |

14 |

|

21(23)-25(26) |

9,6 |

1,22 |

1,57 |

1,50 |

1,31 |

18,0 |

35 |

|

25(26)-34(37) |

9,9 |

4,51 |

1,74 |

1,70 |

1,00 |

12,0 |

26 |

|

34(37)-52 |

10,0 |

4,69 |

1,41 |

1,32 |

0,60 |

12,0 |

26 |

Обнаружение солонцов среди песчаных незасоленных почв на транзитной позиции на настоящий момент сложно объяснимо. Песчаные породы являются продуктами разрушения гранитов и гранитоидов Ангаро-Витимского батолита и не содержат значимых количеств солей для аккумуляции их в почвах. Гипотетически соли могут поступать эндогенно, т. е. в составе восходящих газовых и водных флюидов по субширотному Нижнеаргадинскому разлому, который пересекает данную локацию. По валовому элементному составу солонцы весьма близки засоленным почвам Улюнханской впадины. Основное отличие проявляется в низком содержании серы.

Рис. 2. Ландшафт (а) , профиль (б, в) и внешний вид морфонов из солонцового горизонта (г, д) солонца, обнаруженного на возвышенной позиции песчаного массива «Нижний Куйтун»

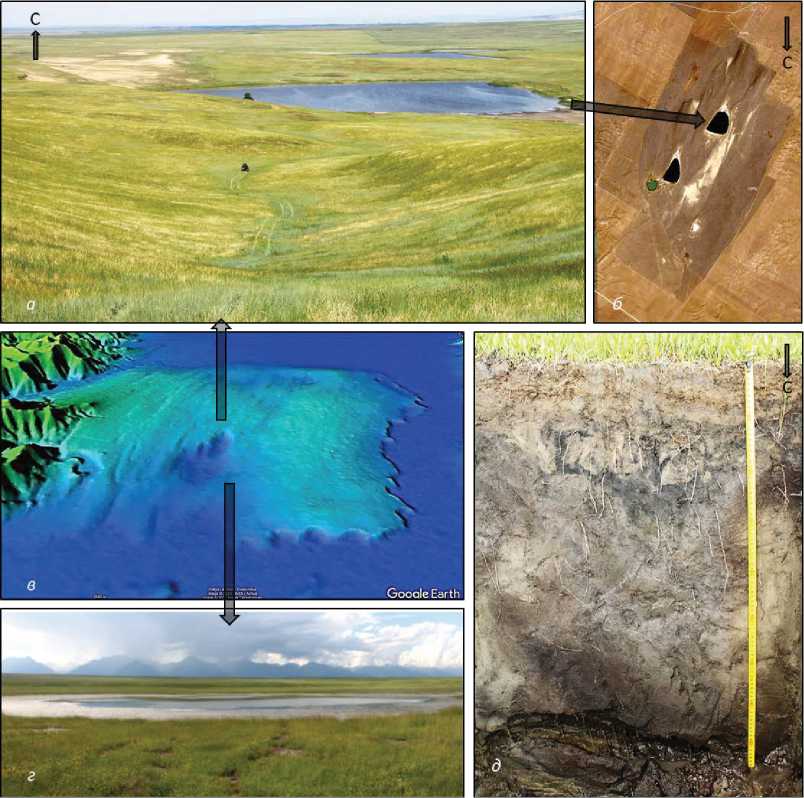

Сильно засоленные почвы формируются также в северной части массива урочища Нижнего куйтуна в глубоких бессточных котловинах с двумя нухэ-нурскими озерами (рис. 3).Общая глубина котловины составляет 75 м.

Рис. 3. Ландшафт, рельеф и засоленные почвы Нухэ-Нурских озер: внешний вид кратерной просадки с озерами: a — наземное фото; б — космоснимок;

в — отмывка рельефа (SRTM, 3-кратная гиперболизация рельефа);

г — одно из небольших пересыхающих соленых озер; д — профиль солончака квазиглеевого (ТНК-1-12) на затапливаемом берегу соленого сорового озера

Территория находится в области действия сейсмоактивного Аргадинского разлома [Лунина и др., 2010]. При сильных землетрясениях происходит прорыв глубинных минерализованных вод и газов на поверхность. Об этом свидетельствует высокая концентрация гелия и аномально высокое содержание битума [Исаев, 2006]. Вода озера минерализованная. В. П. Исаев [2006] cчитает эту котловину кратером «грязевого» вулкана, так как отложения осадков не являются озерными и не имеют горизонтальной слоистости. Морфологическое строение засолен- ных почв очень сложное. Дифференциация горизонтальных слоев практически не выражена из-за турбаций, представляющих собой, по всей видимости, каналы пульсационной дегазации. Поверхностно засоленные почвы узкой полосой окаймляют Нухэ-Нурские озера. Почвенный разрез был заложен в 800 м северо-западнее северного озера Нухэ-Нур в бессточной котловине — составной части Нухэ-Нурского провала — с мелким пересыхающим озером на дне. В слое 0–22 (32) см легкосуглинистая толща почвы сильно засолена. В составе катионов преобладает натрий, из анионов присутствуют гидрокарбонат, сульфат-ион и хлор. Глубже отмечается увеличение фракций мелкого песка до 51–61 %. Почвы сильнощелочные, характеризуются высоким содержанием карбонатов, малогумусные (табл. 4).

Некоторые физико-химические свойства солончака квазиглеевого (ТНК-1-12)

Таблица 4

|

Горизонт |

Глубина, см |

рН водн. |

СО2 |

Гумус |

Азот |

ЕКО, ммоль/ экв |

Содержание фракции <0,01 мм, % |

|

% |

|||||||

|

S |

0–22(32) |

8.9 |

7.51 |

1.5 |

0.38 |

24 |

21 |

|

Cg,s,@ |

22(32)–70 |

8.7 |

3.76 |

0.4 |

0.04 |

26 |

12 |

Заключение

В пределах Баргузинской котловины формируются нетипичные для лесостепной и лесной зон почвы различной степени засоления с контрастным сочетанием значений рН, гранулометрического состава, физико-химических свойств. Рифто-генез и связанные с ним эндогенные процессы обусловливают появление вертикально и субвертикально ориентированных морфонов с восходящими диапирами, импрегнированными слоями, засолением. Засоленные почвы Улюнханской впадины и урочища «Нижний Куйтун» являются своеобразными маркерами активности эндогенеза. По многим признакам они не имеют аналогов в Забайкалье, а отдельные почвы уникальны в глобальном масштабе. В связи с вышеперечисленным изученные засоленные почвы, формирующиеся при активном участии эндогенных процессов, требуют тщательного изучения, охраны и рекомендуются нами для включения их в Красную книгу почв.

Исследования выполнены по теме бюджетного проекта № АААА-А-17-117011810038-7 при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-04-00454А.

Список литературы Засоленные почвы Баргузинской котловины как объект красной книги почв Байкальской рифтовой зоны

- Агрохимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. 656 с.

- Александрова А. Б., Бережная Н. А., Григорьян Б. Р. и др. Красная книга почв Республики Татарстан. Казань: Фолиант, 2012. 192 с.

- Вилор Н. В., Андрулайтис Л. Д., Зарубина О. В. Данилов Б. С. Геохимия сейсмоактивных региональных разломов (Байкальская рифтовая зона, Восточная Сибирь) // Геохимия. 2015. № 1. С. 64-82. DOI: 10.7868^0016752514110107

- Добровольский Г. В., Никитин Е. Д. Сохранение почв как незаменимого компонента биосферы. М.: Наука, 2000. 185 с.

- Жамбалова А. Д. Засоленные почвы зон разломов Кучигерских гидротерм и их геохимические особенности: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Улан-Удэ, 2018. 22 с.

- Исаев В. П. Природные газы Баргузинской впадины. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2006. 220 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Климентьев А. И., Чибилев А. А., Блохин Е. В. и др. Красная книга почв Оренбургской области. Екатеринбург, 2001. 450 с.

- Красная книга почв России: объекты книги и кадастра особо ценных почв. М., 2009. 576 с.

- Лунина О. В., Гладков А. С., Шерстянкин П. П. Новая электронная карта активных разломов юга Восточной Сибири // ДАН. 2010. Т. 433, № 5. С. 662-667.

- Лысак С. В. Тепловой поток континентальных рифтовых зон. Новосибирск: Наука, 1988. 188 с.

- Лысак С. В. Геотермия южных районов Восточной Сибири // Геофизические исследования Восточной Сибири на рубеже XXI века. Новосибирск: Наука, 1996. С. 17-23.

- Лысак С.В. Тепловой поток в зонах активных разломов на юге Восточной Сибири // Геология и геофизика. 2002. Т. 43, № 8. С. 791-803.

- Лысак С. В., Зорин Ю. А. Геотермическое поле Байкальской рифтовой зоны. Новосибирск: Наука, 1976. 90 с.

- Ташнинова Л. Н. Красная книга почв и экосистем Калмыкии. Элиста: Джангар, 2000. 216 с.

- Убугунов В. Л., Хитров Н. Б., Убугунова В. И., Жамбалова А. Д., Рупышев Ю. А., Аюшина Т. А., Парамонова А., Цыремпилов Э. Г., Насатуева Ц. Н. Эндогенный фактор и морфогенетическое строение почв в зоне влияния Кучигерских гидротерм (Байкальская рифтовая зона, север Баргузинской котловины) // Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia. 2018. № 4. С. 54-72. D0I:10.18101/2542-0623-2018-4-54-72

- Убугунов В. Л., Хитров Н. Б., Чижикова Н. П., Убугунова В. И., Варламов Е. Б., Жамбалова А. Д., Чечетко Е. С. Свойства и минералогический состав темногумусовой ква-зиглеевой солончаковой солонцеватой криотурбированной мерзлотной почвы Баргузин-ской котловины (Бурятия) // Бюллетень Почвенного института им. В. В. Докучаева. 2018. Вып. 91. С. 62-94.

- Убугунов В. Л., Убугунова В. И., Цыремпилов Э. Г. Почвы и формы рельефа Баргузинской котловины. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2016. 212 с.

- Убугунов В. Л., Убугунова В. И., Чижикова Н. П., Варламов Е. Б., Хитров Н. Б., Жамбалова А. Д. Солонцы зон тектонических разломов севера Баргузинской котловины (Бурятия, Россия) // Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia. 2017. № 2(3). С. 38-48. D0I:10.18101/2542-0623-2017-2-38-48

- Хитров Н. Б., Убугунов В. Л., Убугунова В. И., Рупышев Ю. А., Аюшина Т. А., Жамбалова А. Д., Цыремпилов Э. Г., Парамонова А. Е., Насатуева Ц. Н. Морфологическое строение почв в ближайшей зоне влияния Кучигерских гидротерм (Баргузинская котловина) // Почвоведение. 2019. № 12. С. 1430-1453. DOI: 10.1134/S0032180X19120074

- Хитров Н. Б., Убугунов В. Л., Убугунова В. И., Рупышев Ю. А., Аюшина Т. А., Жамбалова А. Д., Цыремпилов Э. Г., Парамонова А. Е., Насатуева Ц. Н. Газогидротермальное турбирование почв как фактор формирования микроповышений // Почвоведение. 2020. №2. С. 133-151. D0I:10.31857/S0032180X20020069.

- Чернявский М. К., Плюснин А. М., Дорошкевич С. Г., Будаев Р. Ц. Рекреационно-бальнеологические особенности северо-восточной части Баргузинской котловины // География и природные ресурсы. 2018. № 2. С. 63-72. DOI: 10.21782/GIPR0206-1619-2018-2