Засоленные почвы восточной части Ергеней

Автор: Новикова Александра Федоровна, Конюшкова Мария Валерьевна

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 67, 2011 года.

Бесплатный доступ

На основе полевых исследований авторов, выполненных в 2005-2009 гг., охарактеризованы химические свойства почв солонцовых комплексов восточной части Ергеней в пределах республики Калмыкии. На Ергенях доля почв, засоленных в верхнем метре, составляет 50-75%; солонцов - 10-25%, местами до 25-50 и 50-75% от площади комплекса. Солонцы изученной территории относятся к поверхностно-засоленным. Почвы сильно засолены начиная с 20 (мелкие солонцы) или 50 см (глубокие солонцы). В светло-каштановых почвах засоление появляется глубже 1 м, реже с 50 см. По составу солей солонцы относятся к хлоридным и хлоридно-сульфатным; светло-каштановые почвы - к сульфатным разновидностям.

Засоленность, солонцеватость, солонцы, светло-каштановые почвы, щелочность

Короткий адрес: https://sciup.org/14313548

IDR: 14313548 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Засоленные почвы восточной части Ергеней

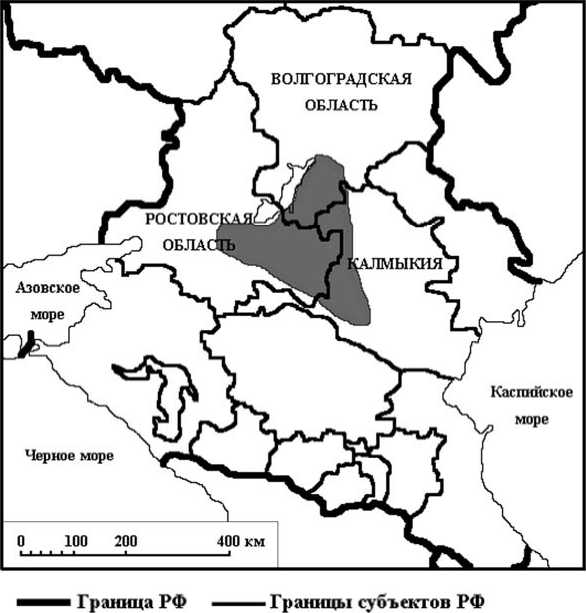

Ергени (или Ергенинская возвышенность) - своеобразное геоморфологическое образование на юге России. Являясь непосредственным орографическим продолжением Е1риволжской возвышенности, Ергени отличаются от нее существенно более широким распространением засоленных почв. В данной работе на основе полевых исследований 2005-2009 гг. охарактеризованы засоленные почвы восточной части Ергеней в пределах Калмыкии (рис. 1).

Ергени - относительно молодое поднятие, представляющее собой близкую к треугольной по форме платообразную возвышенность протяженностью около 300 км и шириной от 50 км в северной части до 350 км в южной. Высота Ергеней составляет

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-04-00394а).

Рис. 1. Расположение Ергеней относительно административных субъектов РФ.

Возвышенность Ергени

от 120-160 м на севере до 220 м на юге. Ергени асимметричны: водораздельная линия сильно смещена к востоку, так что восточный склон по ширине не превышает 40 км и обрывается к Прикаспийской низменности крутым склоном в 70-80 м, тогда как западный склон шириной 180-200 км постепенно спускается к долине Дона (Карандеева, 1957). На западе Ергени ограничиваются долиной Дона, на юге - долиной Маныча, на востоке - Прикаспийской низменностью (Равнины Европейской части СССР, 1974). Постоянный вынос материала водотоками глубоких балок, рассекающих восточный склон Ергеней, привел к формированию на границе Ергеней и Прикаспийской низменности Приергенинской равнины, сложенной перестилающимися пролювиально-делювиальными песчано-глинистыми отложениями, залегающими на морских хва-лынских глинах и суглинках.

Почвенный покров Ергеней представлен комплексами светло-каштановых почв и солонцов в восточной части и комплексами каштановых и темно-каштановых почв с солонцами в западной части. Почвы и почвообразующие породы Ергеней большей частью засолены. Согласно карте засоленных почв России, на Ерге-нях доля почв, засоленных в верхнем метре, составляет 50-75%; доля солонцов - 10-25%, местами до 25-50 и 50-75% от площади комплекса (Засоленные почвы России, 2006).

Основными почвообразующими породами на Ергенях являются четвертичные желто-бурые карбонатные, преимущественно засоленные лёссовидные суглинки. Их мощность достигает 50 м. Суглинки подстилаются скифскими засоленными глинами, залегающими на ергенинских песках с прослоями глины и песчаников (Карандеева, 1957). Глубже породы сменяются мощной толщей неогеновых и палеогеновых отложений. Неоген представлен песками, известняками, засоленными глинами; палеоген - засоленными глинами (майкопская толща).

Для равнинных участков возвышенности характерен мезо- и микрорельеф, представленный западинами размерами до 100— 120 м в диаметре, потяжинами, ложбинами, лощинами.

Грунтовые воды на водоразделах залегают на глубине 10-25 м, их минерализация составляет 1-6 г/л. В понижениях глубина залегания грунтовых вод 1-5 м, а их минерализация 10-15 г/л.

Климат Ергеней засушливый, с годовым количеством осадков 300 мм и испаряемостью 900-1000 мм (Ташнинова и др., 1998) при обилии тепла и света. Вегетационный период длится 160-190 дней. Высокие летние температуры, суховейные ветры, низкая относительная влажность определяют неблагоприятные условия для роста и развития растений.

Растительный покров находится в тесной взаимосвязи с почвенно-климатическими условиями. Особенностью растительного покрова является его комплексность. На выровненных и незначительно пониженных участках микрорельефа на светло- каштановых почвах распространены ксерофильные дерновинные злаки (типчак, ковыль Лессинга и тырса, житняк, тонконог). На микроповышениях с солонцами автоморфными - полынь черная и белая, прутняк, грудница, камфоросма. В западинах и потяжинах на лугово-каштановых почвах преобладают пырей ползучий, шалфей, острец, лапчатка, гречишка, подмаренник.

Комплексность почвенного покрова обусловлена наличием микрорельефа и, следовательно, неравномерным распределением атмосферных осадков и поверхностного стока. Светло-каштановые почвы приурочены к плоским участкам межбалочных водоразделов, нижним частям склонов, равнинным участкам или неглубоким микропонижениям; автоморфные солонцы - к повышенным элементам рельефа, микроповышениям. В более глубоких понижениях, лощинах, ложбинах распространены луговокаштановые почвы с полугидроморфными солонцами.

Для характеристики засоленности почв в разных частях восточной части Ергеней было заложено 7 разрезов: 5 разрезов - на северных Ергенях (в районе первого опытного участка Аршань-Зельменского стационара РАН, Сарпинский район Калмыкии) и 2 разреза - на южных Ергенях (в районе пос. Маныч, Ики-Бурульский район Калмыкии). Привязки разрезов и их краткая характеристика приведены в табл. 1.

В образцах почв определяли состав водной вытяжки (при соотношении почва : вода 1 : 5), содержание карбонатов, гипса, состав обменных оснований, pH водной вытяжки (1 : 2.5). Содержание кальция и магния в водной вытяжке определяли комплексонометрическим титрованием, натрий и калий - методом пламенной фотометрии; общую щелочность - титрованием серной кислотой по индикатору метиловому оранжевому; содержание хлорид-ионов -аргентометрическим методом по Мору, сульфат-ионов - осадительным титрованием по Р.Х. Айдиняну. Содержание карбонатов изучали алкалиметрическим методом по Ф.И. Козловскому. Обменные основания определяли методом Пфеффера в модификации Молодцова и Игнатовой (Воробьева, 1998); общее содержание сульфат-ионов - гравиметрическим методом согласно способу, предложенному Хитровым (Руководство..., 1990). Содержание гипса рассчитывали исходя из общего содержания сульфат-ионов за вычетом токсичных сульфатов в водной вытяжке. Засоленность оценивали согласно критериям, приведенным в монографии «Засоленные почвы России» (2006).

Таблица 1. Краткая характеристика разрезов, заложенных в восточной части Ергеней

|

№раз-реза |

Координаты |

Абсолютные отметки, м |

Почва |

|

|

с.ш. |

в.д. |

|||

|

Северные Ергени |

||||

|

28 |

47.57632 |

44.2726 |

145 |

Светло-каштановая глубокозасоленная |

|

45 |

47.56476 |

44,28432 |

136 |

Светло-каштановая слабосолонцеватая глубокозасоленная |

|

29 |

47.57633 |

44.27264 |

145 |

Светло-каштановая солонцеватая солончакова-тая |

|

7 |

47.57263 |

44.28828 |

132 |

Солонец автоморфный мелкий солончаковый многонатриевый |

|

46 |

47.56485 |

44.28425 Ю |

136 жные Ергени |

Солонец автоморфный мелкий солончаковый многонатриевый |

|

51 |

45.66061 |

44.54159 |

175 |

Светло-каштановая глубокозасоленная |

|

50 |

45.66068 |

44.54161 |

172 |

Солонец автоморфный глубокий солончаковый средненатриевый |

В солонцовых комплексах Ергеней светло-каштановые почвы представлены как солонцеватыми, так и несолонцеватыми разновидностями. Несолонцеватые светло-каштановые почвы имеют следующий морфологический облик (разр. 51):

Вскипание с 50 см.

-

А, 0-18(20) см - светло-каштановый, сухой, уплотнен, корни, комковатый, сухой, суглинистый, переход постепенный.

-

В, 18(20) -50 см - каштановый с буроватым оттенком, плотный, суглинистый, призмовидно-ореховатый, переход постепенный.

ВС, 50-95 см - желтовато-белесоватый с темными потеками гумуса, встречаются карбонаты в виде пятен и стяжений, оре-ховатый, переход ясный.

-

С, 95-200 см - желтоватый суглинок, свежий, уплотнен.

Солонцеватые светло-каштановые почвы характеризуются следующим морфологическим строением (разр. 29):

Вскипает с 24 см.

А, 0-18 см - светло-серый с белесоватым оттенком в нижней части, комковато-плитчатый, суглинистый, пронизан корнями, рыхлый, переход заметный по структуре и плотности.

-

В1, 18-30 см - сухой, темно-бурый, суглинистый, очень плотный, глыбисто-призмовидный, корни, переход постепенный.

-

В2, 30-48 см - сухой, неоднородный по окраске: сероватобуроватый с темными гумусовыми потеками, плотный, призмовидный, переход заметный.

ВСк, 48-75 см - сухой, светло-буроватый с белесоватым оттенком от массовых скоплений карбонатов, плотный, крупно-ореховатый, корни.

С1, 75-96 см - сухой, желтовато-палевый лёссовидный суглинок с редкими выделениями солей и карбонатов, плотный.

С2, 96-130 см - желтовато-палевый с прожилками и примазками солей белого и желтоватого цвета, лёссовидный суглинок, уплотнен.

СЗ, 130-250 см - свежий, желтовато-палевый суглинок с горизонтальными полосами солей (гипса?) через 5-10 см.

Во всех светло-каштановых почвах мало обменного натрия в солонцеватом и подсолонцовом горизонтах (табл. 2). Несмотря на это, в них отмечается морфологическая солонцеватость: наличие плотного темно-бурого гор. В глыбисто-призмовидной или приз-мовидно-ореховатой структуры. Профиль светло-каштановых почв дифференцирован по гранулометрическому составу: верхние горизонты средне- и легкосуглинистые пылеватые с преобладанием крупной пыли, глубже - тяжелосуглинистые и легкоглинистые, со 100-110 см встречаются прослойки средних суглинков.

В светло-каштановых несолонцеватых почвах как северных (разр. 28), так и южных Ергеней (разр. 51) содержание обменного натрия составляет от 0,51 до 2,2%, причем в почвах юга его содержание чуть выше. Такая же картина и по содержанию обменного магния: в верхних горизонтах светло-каштановых почв юга Ергеней оно составляет 13-19%, а в гор. ВС до 35% (разр. 51), т.е. выше, чем в таких же почвах на севере (соответственно 8-10%, в гор. ВС - 27%).

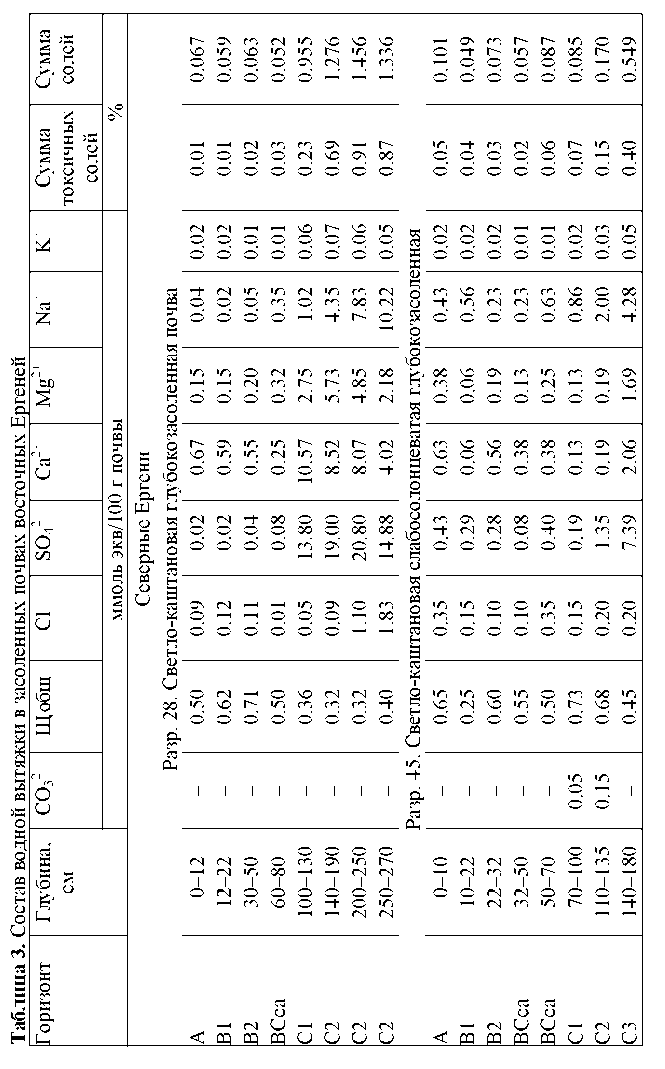

Таблица 2. Содержание карбонатов, гипса, обменных оснований и физической глины в засоленных почвах восточных Ергеней

|

Гори зонт |

Глубина, см |

CaCO 3 |

Гипс |

Са2+ |

Mg2+ |

Na+ |

∑ |

Обменный Na |

Частицы <0.01мм |

рН |

|

% |

ммоль экв/100 г почвы |

% |

||||||||

|

Северные Ергени |

||||||||||

|

Разр. 28. Светло-каштановая глубокозасоленная |

||||||||||

|

А |

0–12 |

4.73 |

– |

16.00 |

1.41 |

0.09 |

17.50 |

00.51 |

26.00 |

08.63 |

|

В1 |

12–22 |

3.80 |

– |

16.10 |

1.87 |

0.11 |

18.08 |

00.61 |

41.04 |

08.93 |

|

В2 |

30–50 |

3.82 |

– |

14.88 |

3.07 |

0.09 |

18.04 |

00.50 |

45.00 |

08.95 |

|

ВСса |

60–80 |

5.46 |

– |

10.23 |

3.96 |

0.17 |

14.36 |

01.18 |

– |

09.32 |

|

С1 |

100–130 |

4.55 |

2.82 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

08.12 |

|

С2 |

140–190 |

4.27 |

6.50 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

08.50 |

|

С2 |

200–250 |

3.80 |

6.84 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

08.73 |

|

С2 |

250–270 |

4.46 |

2.11 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

08.98 |

|

Разр. 45. Светло-каштановая слабосолонцеватая глубокозасоленная |

||||||||||

|

А |

0–10 |

0.43 |

– |

09.40 |

3.40 |

0.57 |

13.37 |

04.26 |

37.78 |

07.67 |

|

В1 |

10–22 |

0.42 |

0.02 |

15.00 |

7.40 |

0.74 |

23.14 |

03.20 |

51.56 |

07.88 |

|

В2 |

22–32 |

1.14 |

0.06 |

15.60 |

5.40 |

0.37 |

21.37 |

01.73 |

48.60 |

08.06 |

|

ВСса |

32–50 |

6.31 |

0.08 |

12.20 |

7.80 |

0.37 |

20.37 |

01.82 |

50.82 |

08.60 |

|

ВСса |

50–70 |

8.31 |

0.11 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

08.63 |

|

С1 |

70–100 |

5.92 |

0.08 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

09.01 |

|

С2 |

110–135 |

3.36 |

0.05 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

09.04 |

|

С3 |

140–180 |

4.34 |

0.80 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

08.49 |

|

Разр. 29. Светло-каштановая солонцеватая солончаковатая |

||||||||||

|

А |

0–18 |

– |

– |

13.15 |

1.96 |

0.09 |

15.20 |

00.59 |

29.95 |

08.28 |

|

В1 |

18–30 |

– |

– |

17.20 |

2.52 |

0.15 |

19.87 |

00.75 |

40.91 |

08.52 |

|

В2 |

30–48 |

5.52 |

0.44 |

13.42 |

3.40 |

0.31 |

17.13 |

01.81 |

48.70 |

09.07 |

|

ВСса |

50–70 |

8.60 |

0.46 |

06.58 |

3.90 |

2.13 |

12.61 |

16.89 |

52.43 |

10.06 |

|

ВСса |

75–95 |

6.47 |

0.50 |

– |

– |

– |

– |

– |

50.43 |

10.22 |

|

С1 |

110–130 |

5.45 |

3.27 |

– |

– |

– |

– |

– |

35.18 |

09.01 |

|

С2 |

150–200 |

3.94 |

9.46 |

– |

– |

– |

– |

– |

29.79 |

08.92 |

|

С3 |

200–250 |

3.88 |

3.04 |

– |

– |

– |

– |

– |

31.85 |

09.04 |

|

Разр. 7. Солонец автомор |

ный мелкий солончаковый многонатриевый |

|||||||||

|

А |

0–6 |

– |

– |

03.50 |

1.22 |

0.48 |

05.20 |

09.23 |

11.80 |

06.84 |

|

В1 |

6–20 |

– |

– |

12.45 |

5.82 |

8.68 |

26.95 |

32.21 |

51.38 |

08.05 |

|

В2 |

20–28 |

1.68 |

0.15 |

06.70 |

4.67 |

7.81 |

19.18 |

40.72 |

44.11 |

08.82 |

|

ВСса |

30–50 |

6.26 |

0.30 |

04.62 |

3.94 |

5.10 |

13.66 |

37.34 |

40.81 |

08.79 |

|

ВСса |

60–70 |

5.32 |

0.73 |

04.15 |

4.04 |

4.01 |

12.20 |

32.87 |

39.16 |

08.43 |

|

С1 |

80–90 |

5.24 |

1.04 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

08.32 |

|

C2 |

110–120 |

3.65 |

1.70 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

08.32 |

|

С2 |

140–150 |

4.68 |

3.51 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

08.17 |

|

Гори зонт |

Глубина, см |

CaCO 3 |

Гипс |

Са2+ |

Mg2+ |

Na+ |

∑ |

Обменный Na |

Частицы <0.01мм |

рН |

|

% |

ммоль экв/100 г почвы |

% |

||||||||

|

Разр. 46. Солонец автоморфный мелкий солончаковый многонатриевый |

||||||||||

|

А |

0–5 |

0.43 |

– |

04.60 |

04.20 |

0.30 |

09.10 |

03.30 |

– |

07.35 |

|

В1 |

5–20 |

0.32 |

0.05 |

11.80 |

08.20 |

7.70 |

27.70 |

27.80 |

– |

08.63 |

|

В2 |

20–28 |

0.82 |

0.03 |

07.40 |

12.60 |

6.85 |

26.85 |

25.51 |

– |

08.63 |

|

ВСса |

30–50 |

7.22 |

0.17 |

05.80 |

10.20 |

4.40 |

20.40 |

21.57 |

– |

08.55 |

|

ВСса |

60–80 |

6.51 |

1.15 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

08.27 |

|

С1 |

80–110 |

5.52 |

0.59 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

08.26 |

|

С2 |

110–150 |

4.81 |

0.01 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

08.66 |

|

С3 |

150–170 |

4.47 азр. 5 |

0.07 1. Светл |

– Южн о-кашт |

– ые Ер анов |

– гени я глу |

– бокоза |

– соленна |

– я |

08.74 |

|

А |

0–20 |

– |

– |

11.60 |

02.80 |

0.32 |

14.72 |

02.1 |

– |

07.7 |

|

В |

20–50 |

– |

– |

12.40 |

02.00 |

0.33 |

14.73 |

02.2 |

– |

07.9 |

|

ВС |

60–90 Разр. 5 |

– 0. Сол |

– онец ав |

08.20 томорф |

04.60 ный |

0.22 глубо |

13.02 кий ср |

01.7 едненатр |

– иевый |

08.4 |

|

А |

0–16 |

– |

– |

06.40 |

02.40 |

0.45 |

09.25 |

04.8 |

– |

07.3 |

|

В1 |

16–27 |

– |

– |

08.60 |

14.60 |

4.78 |

27.98 |

17.1 |

– |

08.7 |

|

В2 |

27–38 |

– |

– |

05.40 |

11.40 |

4.08 |

20.88 |

11.5 |

– |

08.8 |

|

ВС |

50–80 |

– |

– |

05.40 |

09.00 |

1.96 |

16.36 |

12.0 |

– |

08.1 |

Примечание. ∑ – сумма обменных оснований, прочерк – не определяли.

В светло-каштановых глубокозасоленных слабосолонцеватых почвах (разр. 45) содержание обменного натрия и магния увеличивается по сравнению с несолонцеватыми почвами: содержание натрия достигает 4,3%, магния – 25–32% (в верхних горизонтах).

Для светло-каштановых солонцеватых почв (разр. 29) на фоне низкого содержания легкорастворимых солей наблюдается увеличение содержания обменного натрия в гор. ВС на глубине 50 см до 16,9%, а магния до 31%.

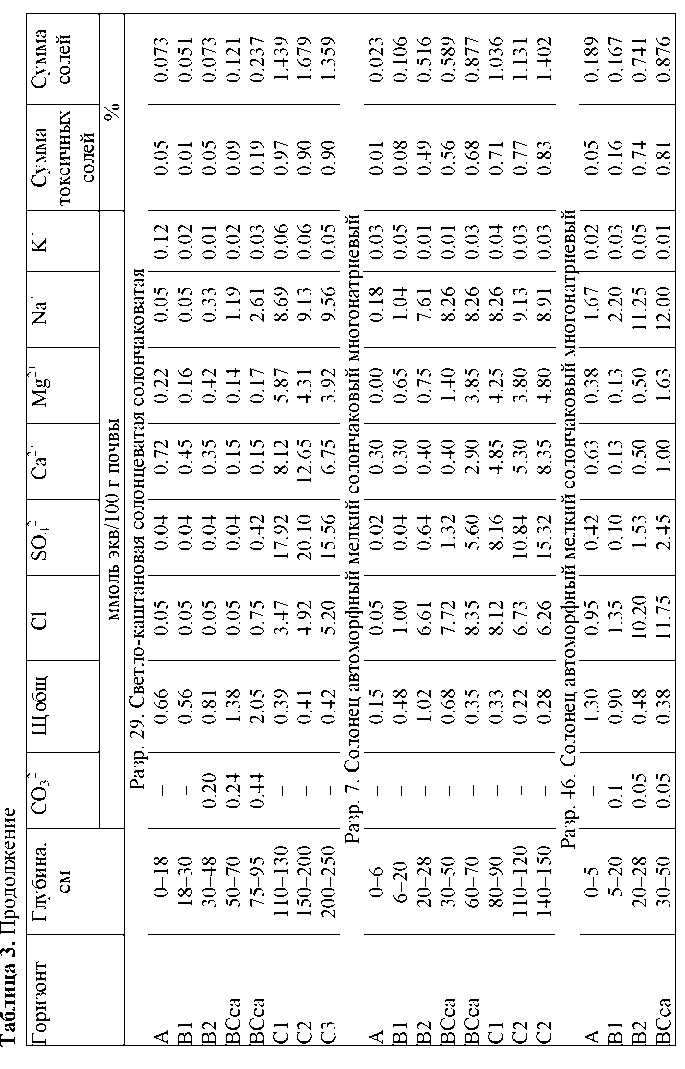

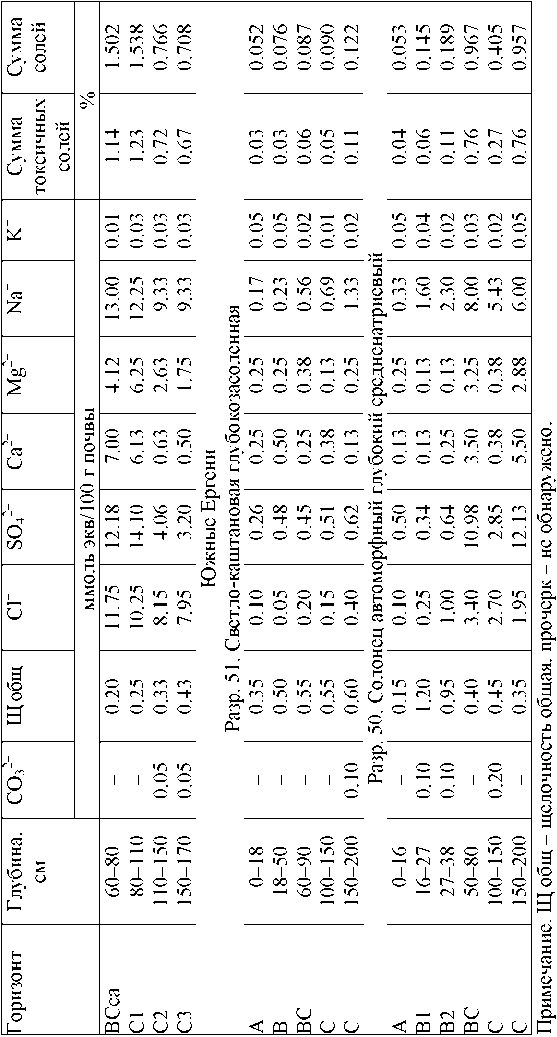

Светло-каштановые почвы различаются по глубине и степени засоления. Светло-каштановые несолонцеватые (разр. 28, 51) и слабосолонцеватые почвы (разр. 45) промыты от легкорастворимых солей до глубины 1 м, а от хлоридов до 2 м (табл. 3). Среди легкорастворимых солей преобладают сульфаты натрия. В светлокаштановых солонцеватых почвах хлориды залегают выше – начиная со 100 см. В нижней части первого метра отмечается сода в

Таблица 3. Продолжение

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2011. Вып. 67 количестве около 0,2%. Засоление во втором метре светло-каштановой солонцеватой почвы сильное хлоридно-сульфатное магниево-натриевое.

Почвы карбонатны и гипсоносны. Вскипание в несолонцеватой светло-каштановой почве отмечается с поверхности, в солонцеватых - с 22-30 см (начиная с гор. В2). Максимум карбонатов (5,5-8,6%) расположен в гор. ВСса на глубине 50-80 см. По содержанию гипса почвы относятся к слабогипсоносным (менее 10% гипса). Максимум гипса (6-9%) растянут и приурочен к глубине 140-250 см, есть негипсоносные разновидности светло-каштановых почв (разр. 45).

Солонцы Ергеней относятся к автоморфным. По глубине залегания солонцового горизонта среди солонцов северных Ергеней преобладают мелкие и средние, южных и центральных Ергеней -средние и глубокие.

Морфологическое строение солонцов Ергеней достаточно однотипно (разр. 46):

А, 0-5 см - светло-серый белесоватый, слоеватый, сухой, много корней, переход резкий.

В1, 5-20 см - темно-бурый, призмовидно-столбчатый, плотный, свежий, корни, вверху белесая присыпка, переход заметный.

В2, 20-28 см - светло-бурый, плотный, тяжелый суглинок, призмовидно-ореховатый, мало корней, свежий, переход постепенный.

ВС, 28-50(60) см - желтовато-буроватый с редкими потеками гумуса, ореховатый, плотный, свежий, редкие корни.

Ск, 55-80 см - коричневато-желтоватый с обильными выделениями солей и карбонатов (белоглазки), плотный, свежий.

С1, 80-110 см - желтовато-коричневый с обильными прожилками солей, обильно бурые (железо-марганцевые?) потеки, корни, плотный, свежий.

С2, 110-170 см - желтый, лёссовидный суглинок, свежий, плотный, редко бурые (железо-марганцевые?) потеки.

Солонцы характеризуются четкой дифференциацией почвенного профиля: содержание физической глины в солонцовом горизонте в 4-5 раз превышает ее содержание в надсолонцовом. Надсолонцовый горизонт характеризуется легким гранулометрическим соста- вом, нижележащие горизонты до глубины 1 м тяжелосуглинистые с преобладанием крупной пыли. В карбонатном горизонте четко выраженная белоглазка.

По содержанию обменного натрия в солонцовом горизонте (>25% от суммы обменных катионов) мелкие солонцы относятся к многонатриевым. В подсолонцовом горизонте содержание обменного натрия увеличивается, но здесь же появляется натрий в водной вытяжке. В солонцовом и подсолонцовом горизонтах отмечается высокое содержание обменного магния (в солонцовом горизонте от 22 до 30%, в подсолонцовых горизонтах от 24 до 47%, а глубже до 50%).

В глубоких солонцах (разр. 50) содержание обменного натрия значительно меньше, чем в мелких. По его содержанию в солонцовом горизонте (17%) они относятся к средненатриевым. И в подсолонцовом и нижележащих горизонтах содержание обменного натрия невысокое (19,5-12%). Глубокие солонцы характеризуются наиболее высоким содержанием поглощенного магния в солонцовом и нижележащих горизонтах (до 55%).

Все солонцы Ергеней относятся к солончаковым. Глубина залегания солевых горизонтов и степень засоления солонцов взаимосвязаны с мощностью надсолонцового горизонта.

Мелкие солонцы засолены, начиная с 6 см и даже с поверхности. В солонцовом горизонте засоление слабое хлоридное и содо-во-хлоридное, в подсолонцовом и ниже (на глубине 20-30 см) -сильное и очень сильное хлоридное, переходящее с глубины 60 см в сильное и очень сильное хлоридно-сульфатное и сульфатно-хлоридное. В образцах, отобранных в весенний период, при значительном увлажнении отмечается сода в солонцовом, подсолонцовом и карбонатном горизонтах. Наличие соды отмечается нами впервые. В предыдущих исследованиях (Зайцев, 1961) подчеркивалось, что солонцы соду не содержат.

Глубокие солонцы относятся также к солончаковым. Они характеризуются слабым содовым и содово-хлоридным засолением верхних горизонтов (до глубины 50 см). Сильное хлоридно-сульфатное засоление отмечается глубже 50 см.

Проявление щелочности в солонцах нейтрального засоления, по исследованиям Л.А. Воробьевой и др. (2010), обусловлено реакцией обменного натрия на карбонат кальция и гидролизом ППК,

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2011. Вып. 67 содержащим обменный натрий. Вследствие этого солонцы Ерге-ней можно отнести к почвам нейтрального засоления различного химизма (хлоридно-сульфатного и сульфатно-хлоридного) с повышенной щелочностью в подсолонцовых горизонтах.

Верхняя граница вскипания отмечается на границе солонцового и подсолонцового горизонтов (на глубине 20 см). Максимум карбонатов (6-7%) расположен на глубине 30-50 см (в верхней части гор. ВСса). Содержание гипса в верхнем метре почв невысокое (максимум 1,6%).

В засоленных почвах Ергеней, особенно в солонцах отмечается слабое засоление верхних надсолонцовых горизонтов. Видимо, это обусловлено трансграничным переносом солей ветрами с последующим их осаждением на Ергенях (согласно преобладающей розе ветров). Источником солей является акватория Каспийского моря (Орлова, 1983), а также дефляция солончаков. По материалам Н.Ф. Глазовского (1987) на восточных Ергенях в современный период осаждается 13-30, а местами 30-50 т/км2 солей в год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлены особенности засоления (глубина и химизм) почв солонцовых комплексов восточной части Ергеней.

Светло-каштановые почвы Ергеней представлены солонцеватыми и несолонцеватыми разновидностями. Несмотря на низкое содержание обменного натрия в гор. В, отмечается морфологическая солонцеватость, выраженная в глыбисто-призмовидной или призмовидно-ореховатой структуре и темно-буром цвете гор. В. Высока доля обменного магния в гор. ВС, составляющая от 10 до 35% от суммы обменных оснований. Почвы засолены преимущественно начиная со второго метра. Среди солей преобладают сульфаты натрия.

Солонцы изученной территории относятся к поверхностнозасоленным (т.е. верхняя граница солевого горизонта расположена в слое 0-30 см). При этом глубина залегания солевых горизонтов зависит от мощности надсолонцовых и солонцовых горизонтов, увеличиваясь от мелких солонцов к глубоким. Глубина проявления сильного засоления также увеличивается от мелких солонцов к глубоким. Содержание обменного натрия в солонцовом и ниже- лежащих горизонтах уменьшается, а обменного магния увеличивается от мелких солонцов к глубоким.

Такая ситуация, так же как и более глубокое залегание сильнозасоленного горизонта у глубоких солонцов по сравнению с мелкими, свидетельствуют о стадии их остепнения и рассолонцева-ния.

Засоление солонцов преимущественно хлоридно-натриевое и сульфатно-хлоридно-натриевое.

Почвы солонцовых комплексов Ергеней, особенно солонцы, характеризуются повышенной щелочностью в солонцовом и подсолонцовом горизонтах, что ранее не отмечалось.

Список литературы Засоленные почвы восточной части Ергеней

- Воробьева Л.А. Химический анализ почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. 272 с.

- Воробьева Л.А., Климанов А.В., Новикова А.Ф., Конюшкова М.В. Щелочность целинных солонцов Северной Калмыкии (район Аршань-Зельменского стационара РАН)//Почвоведение. 2010. № 2. С. 166-174.

- Глазовский Н.Ф. Современное соленакопление в аридных областях. М.: Наука, 1987. 142с.

- Зайцев Н.М. Водный и солевой режим светлокаштановых почв и солонцов Ергеней под лесонасаждениями в богарных условиях//Почвенно-мелиоративные и экологические условия северо-западной части Прикаспийской низменности. М. Изд-во АН СССР, 1961. С. 89-139.

- Засоленные почвы России. М.: ИКЦ Академкнига, 2006. 854 с.

- Карандеева М.В. Геоморфология европейской части СССР. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1957. 314 с.

- Орлова М.А. Роль эолового фактора в солевом режиме территорий. Алма-Ата: Наука, 1983. 232 с.

- Равнины Европейской части СССР. М.: Наука, 1974. 255 с.

- Руководство по лабораторным методам исследования ионно-солевого состава нейтральных и щелочных минеральных почв. (Составлено Н.Б. Хитровым и А.А. Понизовским). М., 1990. 236 с.

- Ташнинова Л.Н., Химина Е.Р., Богун А.П. Биоэкологические условия роста защитных лесонасаждений на юге Ергеней. Элиста, 1998. 105 с