Засоренность посевов и продуктивность короткоротационных севооборотов степной зоны

Автор: Курдюкова Ольга Николаевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 7, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - установить в короткоротационных севооборотах оптимальное соотношение и набор культур, обеспечивающих минимальный уровень засоренности посевов и максимальную урожайность зерна. Задачи: выявить степень и характер засоренности посевов в короткоротационных севооборотах, а также определить урожайность культур после различных предшественников. Объект исследования - 4-польные севообороты: 1) пар черный - пшеница озимая - ячмень яровой - подсолнечник; 2) ½ пар черный + ½ горох - пшеница озимая - ячмень яровой - ½ подсолнечник + ½ сорго зерновое; 3) горох - пшеница озимая - кукуруза на зерно - сорго зерновое / подсолнечник на 8-й год. Контроль - 7-польный севооборот: пар черный - пшеница озимая - ½ кукуруза на зерно + ½ сорго зерновое - ячмень яровой - горох - ½ пшеница озимая + ½ ячмень яровой - подсолнечник. Опыты проводили на черноземных почвах Ростовской и Луганской областей. В 4-польных севооборотах в сравнении с 7-польным поля более эффективно очищались от сорных растений в зернопаропропашном севообороте с долей чистых паров 25 %. С уменьшением доли черных паров до 12,5 % и в севооборотах без черных паров засоренность возрастала. Наиболее эффективно сорные растения подавлялись в посевах пшеницы озимой и ячменя ярового, менее всего - в посевах гороха. Пропашные культуры обеспечивали снижение засоренности лишь в зернопаропропашных севооборотах. Максимальная урожайность зерна и семян (4,45 т/га) была получена в зернопаропропашном 4-польном севообороте с долей черного пара 25 %. Урожайность зерна и семян в других севооборотах была ниже на 10,8-22,2 %. Самая высокая продуктивность 1 га пашни (4,18 т/га) была достигнута в зернопаропропашном севообороте с долей черного пара 12,5 %.

Посевы, число сорняков, масса сорняков, 4-польные севообороты, 7-польный севооборот, урожайность культур

Короткий адрес: https://sciup.org/140295611

IDR: 140295611 | УДК: 632.51: | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-7-69-76

Текст научной статьи Засоренность посевов и продуктивность короткоротационных севооборотов степной зоны

Введение. Организационной и агротехнической основой контроля сорной растительности, независимо от применяемой системы земледелия, является севооборот [1]. Научное обоснование чередования культур в севообороте играло определяющую роль в формировании фитосани-тарного состояния посевов и снижало их засоренность в 2,0–6,0 раз в сравнении с бессменным выращиванием культурных растений [2, 3].

В степной зоне России после реформирования аграрного сектора наряду с крупными хозяйствами, которые используют севообороты с продолжительной ротацией и разнообразным набором культур, появилось множество средних и малых хозяйств с небольшими площадями пашни, использующих узкоспециализированные короткоротационные севообороты, базирующиеся на зональных принципах развития степного земледелия. Преобладающее большинство таких хозяйств специализируется на производстве высокорентабельных зерновых и технических культур [3].

Однако при выращивании этих культур в 3–5-польных севооборотах возникало множество проблем, связанных с высокой засоренностью посевов. При уменьшении числа культур в севообороте возрастал уровень засоренности посевов, присутствие вредоносных и карантинных видов, накопление семян сорных растений в почве [4, 5]. Нередко в короткоротационных севооборотах усложнялось применение гербицидов, обусловленное отрицательным последействием их на последующие культуры [4].

Но в ряде полевых опытов применение 3–4-польных севооборотов в сравнении с 7–10-польными обеспечивало снижение засо- ренности пропашных культур на 36–74 %, а зерновых колосовых – на 14–21 % [6, 7]. Видовое разнообразие и плотность сорняков в 4-польных севооборотах в течение 5 ротаций не изменялись, а сорные растения накапливали примерно одинаковую биомассу [8].

Озимые культуры в таких севооборотах хорошо очищали поле от сорняков, а размещение кукурузы и подсолнечника в звене черный пар – пшеница озимая – кукуруза (подсолнечник) было самым эффективным элементом безгербицидной технологии выращивания этих культур и противодействием развитию многолетних сорных растений [4, 9, 10].

Короткоротационные севообороты с занятыми парами уступали по сороочищающей способности севооборотам с черными парами [11, 12]. Засоренность посевов возрастала в направлении от зернопаропропашных до плодосменных, зернопропашных и пропашных севооборотов [6, 7, 11].

Но даже самое оптимальное чередование культур полностью не освобождало поля от сорняков, если освоение севооборотов не согласовывалось с другими мерами защиты посевов, направленных на улучшение культуры земледелия [5]. Так, число сорных растений как в 4-польном, так и 7-польном севооборотах на фоне вспашки было в 1,1–1,5 раза ниже, чем после плоскорезной, мелкой и поверхностной обработки почвы [5, 6]. Применение минеральных удобрений способствовало снижению засоренности посевов, повышению конкурентной способности культурных растений по отношению к сорнякам и полному фитоценотическому подавлению сорных растений [1, 10].

Вместе с тем уровень засоренности различных культур в коротко-ротационных севооборотах, в различной степени насыщенных черными парами, зерновыми и пропашными культурами, остается не установленной.

Цель исследования – установить в короткоротационных севооборотах оптимальное соотношение и набор культур, которые обеспечивали бы минимальный уровень засоренности посевов и максимальную урожайность зерна.

Задачи: выявить степень и характер засоренности посевов в короткоротационных севооборотах, а также урожайность культур после различных предшественников.

Объекты и методы. Исследование проводили в полевых опытах, заложенных в 2012 г. на черноземах среднесуглинистых агрофирмы «Житница», расположенной на стыке Луганской и Ростовской областей. Объектом исследований были 4-польные севообороты: 1-й вариант – зернопаропропашной с удельной массой черного пара 25 %, зерновых – 50, пропашных культур – 25 % (пар черный – пшеница озимая – ячмень яровой – кукуруза / подсолнечник на 8-й год); 2-й вариант – зернопаропропашной, черного пара 12,5 %, зерновых и зернобобовых – 62,5, пропашных – 25 % (½ пар черный + ½ горох – пшеница озимая – ячмень яровой – ½ подсолнечник + ½ кукуруза на зерно); 3-й вариант – зернопропашной с равным соотношени- ем зерновых и пропашных культур (горох – пшеница озимая – кукуруза на зерно-кукуруза / подсолнечник на 8-й год). Контролем служил 7-польный севооборот с удельной массой черного пара 14,3 %, зерновых – 57,1, пропашных – 28,6 % (пар черный – пшеница озимая – кукуруза на зерно – ячмень яровой – горох-пшеница озимая – подсолнечник). Площадь учетных делянок – 105 м2 при 3-кратной повторности. Размещение вариантов – систематическое. Засоренность посевов устанавливали количественновесовым методом [13].

Погодные условия в годы проведения опытов были различными. По степени увлажнения 2014 и 2016 гг. были влажными (ГТК – 1,03–1,14); 2013 и 2015 гг. – засушливыми (ГТК – 0,56–0,58), 2018 и 2020 гг. – острозасушливыми (ГТК – 0,48–0,50). Условия увлажнения 2017, 2019 и 2021 гг. были близкими к средним многолетним значениям (ГТК – 0,9). Суммы положительных температур воздуха выше 5 °С за апрель – сентябрь составляли от 3 553 °С (2014 г.) до 4 168 ºС (2013 г.) при средней многолетней норме 3 463 °С.

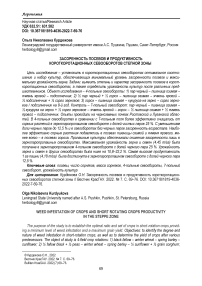

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в зависимости от типа севооборота и предшественника культурные растения отличались различной способностью к биологическому угнетению сорняков и неодинаковой степенью засоренности (табл. 1).

Таблица 1

|

Культура севооборота |

1-я ротация |

2-я ротация |

||

|

Число сорняков, шт/м2 |

Масса воздушно-сухих сорняков, г/м2 |

Число сорняков, шт/м2 |

Масса воздушно-сухих сорняков, г/м2 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

7-польный севооборот (контроль) |

||||

|

Пар черный |

– |

– |

– |

– |

|

Пшеница озимая |

31 |

21 |

– |

– |

|

Кукуруза на зерно |

23 |

65 |

– |

– |

|

Ячмень яровой |

40 |

36 |

– |

– |

|

Горох |

57 |

78 |

– |

– |

|

Пшеница озимая |

97 |

44 |

– |

– |

|

Подсолнечник |

26 |

61 |

– |

– |

|

Средняя по севообороту |

46 |

51 |

||

Окончание табл. 1

|

1 1 |

2 |

3 1 |

4 1 |

5 |

|

4-польный зернопаропропашной (1-й вариант) |

||||

|

Пар черный |

– |

– |

– |

– |

|

Пшеница озимая |

19 |

16 |

17 |

15 |

|

Ячмень яровой |

32 |

19 |

30 |

22 |

|

Подсолнечник / кукуруза на зерно |

17 |

43 |

25 |

70 |

|

Средняя по севообороту |

23 |

26 |

24 |

36 |

|

4-польный зернопаропропашной (2-й вариант) |

||||

|

Пар черный ½; горох ½ |

–/63 |

–/85 |

–/59 |

–/71 |

|

Пшеница озимая |

18/89 |

17/41 |

16/71 |

17/39 |

|

Ячмень яровой |

34 |

23 |

32 |

25 |

|

Подсолнечник ½; кукуруза на зерно½ |

18/24 |

45/66 |

26/14 |

72/55 |

|

Средняя по севообороту |

41 |

46 |

36 |

47 |

|

4-польный зернопропашной (3-й вариант) |

||||

|

Горох |

65 |

98 |

71 |

84 |

|

Пшеница озимая |

88 |

40 |

71 |

37 |

|

Кукуруза на зерно |

19 |

46 |

21 |

45 |

|

Подсолнечник / кукуруза на зерно |

33 |

81 |

27 |

68 |

|

Средняя по севообороту |

51 |

66 |

48 |

59 |

Засоренность посевов сельскохозяйственных культур в короткоротационных севооборотах перед уборкой урожая

В посевах пшеницы озимой меньше всего сорных растений отмечалось в полях, идущих после черного пара. Такое преимущество короткоротационных севооборотов перед 7-польным сложилось вследствие сокращения срока возвращения черного пара на прежнее место, как условия успешного контроля сорняков, через 4 года, а в контрольном – через 7 лет. После гороха повышение засоренности посевов пшеницы более интенсивно происходило в 7-польном севообороте как за счет увеличения числа (на 8–26 шт/м2), так и массы сорняков (на 3–5 г/м2). Связано это с тем, что по черным парам верхний слой почвы эффективно очищался от семян сорняков, а после гороха семена большинства видов сорных растений к уборке урожая созревали, осыпались на поверхность поля и весной следующего года давали массовые всходы в посевах пшеницы. В связи с этим в посевах пшеницы отмечались некоторые различия видового состава сорных растений. После черного пара в посевах преобладали Capsella bursa pastoris (L.) Medik., Descurainia sophia (L.) Webb & Berthel., Lamium paczoskianum Worosch., Micro-thlaspi perfoliatum (L.) F.K. Mey, Thlaspi arvense L., а после гороха – Ambrosia artemisiifolia L., Chenopodium album L., Sisymbrium loeselii L., Tripleurosper-mum inodorum (L.) Sch. Bip. и др.

Посевы ячменя ярового, размещенные в короткоротационных севооборотах после пшеницы озимой, также были менее засоренными (30–34 шт/м2 массой 19–25 г/м2), чем в контрольном севообороте после кукурузы на зерно (40 шт/м2 и 36 г/м2). Но видовой состав сорных растений в зависимости от предшественников практически не различался. В посевах преобладали Ambrosia artemisiifolia L., Amaranthus retro-flexus L., Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv., Sinapis arvensis L., Xanthium albinum (Widder) H. Scholz.

Засоренность кукурузы при размещении ее после пшеницы озимой, идущей в 7-польном севообороте после черного пара, была самой низкой как по числу (23 шт/м2), так и по массе (65 г/м2) сорняков, тогда как после других предшественников она возрастала, особенно во второй ротации севооборота (24–27 шт/м2 и 66–72 г/м2). Независимо от предшественников в посевах преобладали Ambrosia artemisiifolia L., Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv., Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., Xanthium albinum (Widder) H. Scholz.

Засоренность подсолнечника, высеянного после кукурузы, была выше (27–33 шт/м2 и 71 г/м2), чем после рано убираемых пшеницы и ячменя (14–26 шт/м2 и 43–61 г/м2), что связано с высокой конкурентной способностью по отношению к сорнякам зерновых колосовых культур и очищением почвы от семян сорных растений, тогда как после кукурузы этого достичь не удавалось. Сорняки были представлены преимущественно высокорослыми видами: Abutilon theophrastii Medik., Ambrosia artemisiifolia L., Amaranthus retroflexus L., Суclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Xanthium albinum (Widder) H. Scholz.

Засоренность посевов всех культур в севооборотах в значительной степени определялась также набором культур в структуре посевов, характером их чередования и предшественниками (табл. 2).

Таблица 2

Засоренность сельскохозяйственных культур в зависимости от типа севооборота, % к контролю (7-польному севообороту)

|

Культура севооборота |

4-польный зернопаропропашной |

|||||

|

1-й вариант |

2-й вариант |

3-й вариант |

||||

|

шт/м2 |

г/м2 |

шт/м2 |

г/м2 |

шт/м2 |

г/м2 |

|

|

1-я ротац |

ия |

|||||

|

Пшеница после пара |

61,3 |

76,2 |

58,1 |

80,9 |

– |

– |

|

Пшеница после гороха |

– |

– |

91,7 |

93,2 |

90,7 |

90,9 |

|

Ячмень яровой |

80,0 |

52,8 |

85,0 |

63,9 |

– |

– |

|

Горох |

– |

– |

111 |

109 |

114 |

126 |

|

Кукуруза на зерно |

– |

– |

104 |

102 |

82,6 |

70,8 |

|

Подсолнечник |

65,4 |

70,5 |

69,2 |

73,8 |

127 |

116 |

|

2-я ротац |

ия |

|||||

|

Пшеница после пара |

54,8 |

71,4 |

51,6 |

81,0 |

– |

– |

|

Пшеница после гороха |

– |

– |

73,2 |

88,6 |

73,2 |

84,1 |

|

Ячмень яровой |

75,0 |

61,1 |

80,0 |

69,4 |

– |

– |

|

Горох |

– |

– |

104 |

104 |

125 |

108 |

|

Кукуруза на зерно |

109 |

108 |

113 |

111 |

91,3 |

69,2 |

|

Подсолнечник |

– |

– |

53,8 |

90,2 |

– |

– |

Особенно заметно разница степени засоренности посевов проявлялась при изменении соотношения зерновых колосовых и пропашных культур, а также сокращении доли черных паров. Так, в 4-польных севооборотах более эффективно поля очищались от сорных растений в зернопаропропашном севообороте с долей чистых паров 25%, тогда как с уменьшением доли черных паров до 12,5 % и в зернопропашном севообороте без черных паров засоренность возрастала как по числу, так и по массе сорняков. В 7-польном севообороте, несмотря на достаточно высокую долю черных паров (14,3 %) и зерновых колосовых культур (57,1 %), засоренность посевов оставалась высокой и составляла 46 шт/м2 сорных растений массой 51 г/м2.

В целом сравнительные данные засоренности культур в различных типах севооборотов позволяли говорить об уменьшении засоренности полей в короткоротационных севооборотах в сравнении с 7-польным.

Снижение засоренности посевов в короткоротационных севооборотах в сравнении с 7польным способствовало формированию более высокой урожайности зерновых и пропашных культур (табл. 3).

Таблица 3

|

Культура севооборота |

1-я ротация |

2-я ротация |

||

|

т/га |

% к контролю |

т/га |

% к контролю |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

7-польный севооборот (контроль) |

||||

|

Пшеница после пара |

5,48 |

100 |

– |

– |

|

Пшеница после гороха |

3,84 |

100 |

– |

– |

|

Ячмень яровой |

2,93 |

100 |

– |

– |

|

Горох |

2,86 |

100 |

– |

– |

|

Кукуруза на зерно |

6,30 |

100 |

– |

– |

|

Подсолнечник |

2,31 |

100 |

– |

– |

|

В среднем по севообороту |

3,95 |

100 |

– |

– |

|

НСР 05 |

0,41 |

– |

– |

– |

Окончание табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

4-польный зернопаропропашной (1-й вариант) |

||||

|

Пшеница после пара |

5,63 |

102,7 |

5,71 |

104,2 |

|

Ячмень яровой |

3,11 |

106,1 |

3,00 |

102,4 |

|

Подсолнечник |

2,56 |

110,8 |

– |

– |

|

Кукуруза на зерно |

– |

– |

6,83 |

108,4 |

|

В среднем по севообороту |

4,45 |

112,7 |

4,52 |

114,4 |

|

НСР 05 |

0,43 |

– |

0,36 |

– |

|

4-польный зернопаропропашной (2-й вариант) |

||||

|

Горох |

2,71 |

94,8 |

1,95 |

68,2 |

|

Пшеница после пара |

5,62 |

102,6 |

5,81 |

106,0 |

|

Пшеница после гороха |

3,96 |

103,1 |

3,57 |

93,0 |

|

Подсолнечник |

2,39 |

103,7 |

2,42 |

104,8 |

|

Кукуруза на зерно |

5,54 |

87,9 |

5,58 |

88,6 |

|

В среднем по севообороту |

4,04 |

102,3 |

3,87 |

98,0 |

|

НСР 05 |

0,28 |

– |

0,31 |

– |

|

4-польный зернопропашной (3-й вариант) |

||||

|

Горох |

1,89 |

66,1 |

1,62 |

56,6 |

|

Пшеница после гороха |

3,48 |

90,6 |

3,30 |

85,9 |

|

Кукуруза на зерно после пшеницы |

5,63 |

89,4 |

5,71 |

90,6 |

|

Подсолнечник |

2,20 |

95,2 |

– |

– |

|

Кукуруза на зерно после кукурузы |

– |

– |

5,27 |

83,7 |

|

В среднем по севообороту |

3,68 |

93,2 |

3,62 |

91,6 |

|

НСР 05 |

0,30 |

– |

0,35 |

– |

Урожайность зерна культур в полевых севооборотах различного типа

В среднем по севообороту самая высокая урожайность (4,45 т/га) была получена в зернопаропропашном 4-польном севообороте с долей черного пара 25 %, тогда как с долей черного пара 12,5 % – на 0,75 т/га меньше, а в зернопропашном севообороте без черного пара – меньше на 0,99 т/га. В 7-польном севообороте она составила 3,97 т/га. Среди отдельных культур максимальную урожайность обеспечивала кукуруза – 5,65–6,50 т/га и пшеница после черного пара – 5,48–5,63 т/га. Посевы ячменя и гороха по урожайности зерна уступали другим культурам, но в 4-польных севооборотах относительно 7-польного урожайность ячменя была выше на 0,12 т/га, а гороха – ниже на 0,56 т/га. Урожайность семян подсолнечника, размещенного после пшеницы, на 0,19–0,21 т/га была выше, чем после кукурузы. В целом продуктивность 1 га пашни была самой высокой (4,18 т/га) в 4-польном севообороте с долей черного пара 12,5 %, несколько меньшей (3,64 т/га) – в зернопропашном севообороте, а наименьшей – в зернопаропропашном с долей черного пара 25 % – 3,36 т/га при продуктивности 7-польного севооборота 3,39 т/га.

Заключение. В короткоротационных зернопаропропашных севооборотах засоренность по- севов большинства культур относительно 7-польного севооборота составляет 51,6–93,2 %. Наиболее эффективно сорные растения подавляются в посевах пшеницы озимой и ячменя ярового. В посевах пропашных культур сорные растения хорошо контролируются лишь в зернопаропропашных севооборотах. Максимальная урожайность зерна (4,45 т/га) достигнута в зернопаропропашном 4-польном севообороте с долей черного пара 25 %, а максимальная продуктивность 1 га пашни – с долей черного пара 12,5 % (4,18 т/га).

Список литературы Засоренность посевов и продуктивность короткоротационных севооборотов степной зоны

- Лошаков В.Г. Развитие учения о севообороте в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева // Земледелие. 2017. № 2. С. 3-9.

- Влияние севооборота на эффективность использования пашни при возделывании полевых культур без орошения почвы / В.К. Дридигер [и др.] // Земледелие. 2019. № 6. С. 28-32.

- Листопадов И.Н. Севообороты южных регионов. Ростов н/Д.: ДонЗНИИСХ, 2005. 276 с.

- Экология севооборотов и биологическая система воспроизводства почвенного плодородия в степной зоне Южного Урала / А.В. Кислов [и др.] // Земледелие. 2018. № 6. С. 6-10.

- Курдюкова О.Н. Система основной обработки почвы и засоренность посевов в севообороте // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2016. Вып. 2. С. 76-81.

- Засоренность посевов зерновых культур в короткоротационных севооборотах / А.М. Митрошин [и др.] // Сб. науч. тр. Луганского ГАУ. 2016. № 58 (81). С. 81-84.

- Тимошин Н.Н., Барановский А.В., Конопля Р.А. Потенциальная засоренность почвы в короткоротационных севооборотах и приемы ее снижения // Научный вестник ЛГАУ. 2021. № 4 (13). С. 67-73.

- Нужная Н.А. Агроэкологические особенности формирования сорного компонента в севообороте // Фитосанитарная оптимизация аг-роэкосистем. СПб., 2013. Т. 2. С. 305-307.

- Формирование засоренности посевов в зернопаровом севообороте в зависимости от способа обработки почвы и применения химизации / Д.В. Пургин [и др.] // Земледелие. 2019. № 8. С. 6-14.

- Курдюкова О.Н., Конопля Н.И. Семенная продуктивность и семена сорных растений: монография. СПб.: Свое издательство, 2018. 200 с.

- Зеленев А.В., Семинченко Е.В. Засоренность посевов озимой пшеницы в зависимости от севооборота // Агроэкология, мелиорация и защитное лесоразведение / ФНЦ агроэкологии РАН. Волгоград, 2018. С. 484-488.

- Уланов А.К. Засоренность посевов в севооборотах сухой степи Бурятии // Современные проблемы гербологии и оздоровления почв. Большие Вяземы: ВНИИФ, 2016. С. 198-203.

- Фисюнов А.В. Методические рекомендации по учету засоренности посевов и почвы в полевых опытах. Курск: ВНИИЗиЗПЭ, 1983. 64 с.