«Заветные мысли» Д. И. Менделеева о народонаселении

Автор: Белова Татьяна Николаевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 2 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Научное наследие великого русского учёного Д. И. Менделеева в сфере экономики и социологии концентрированно представлено в его последних прижизненных книгах - это «Заветные мысли» и «К познанию России». В данной статье автор обращает внимание на выведенный Д. И. Менделеевым «закон» о возрастной структуре населения: он формализовал зависимость величины возраста и численности данной возрастной группы населения и показал, что рассчитанные им прогнозные значения истинны на примере переписей населения Германии и Северо-Американских Соединенных Штатов конца XIX века. Д. И. Менделеев связывает изменения возрастной структуры населения с величиной предельного возраста дожития. Автор повторяет его расчеты с использованием современных методик и информационных технологий и показывает как преимущества, так и недостатки этих методик. Кардинальное изменение демографической ситуации спустя сто лет после исследований Д. И. Менделеева автор иллюстрирует графиками распределения численности населения по возрастам на примере современной России и США, используя данным переписей населения. При этом автор приходит к выводу о невозможности использования идеи Д. И. Менделеева о «скользящей параболе» для построения демографических прогнозов для стран со сложившимся современным типом воспроизводства населения. Это связано с демографическим переходом от прогрессивной к регрессивной структуре населения. По мнению автора, вторая точка перегиба на «параболе Менделеева», которая наблюдается для развитых стран, возникла не столько из-за снижения рождаемости, сколько вследствие мер государственной поддержки. Тем не менее, параболу Д. И. Менделеева можно применять как инструмент демографических прогнозов для стран и отдельных регионов с прогрессивной структурой населения.

Экономическое наследие д. и. менделеева, возрастная структура населения, прирост населения, переписи населения, демографический переход

Короткий адрес: https://sciup.org/143178893

IDR: 143178893 | DOI: 10.19181/population.2022.25.2.7

Текст научной статьи «Заветные мысли» Д. И. Менделеева о народонаселении

В отличие от величайших открытий Д. И. Менделеева в области естественных наук, экономические и социологические труды учёного были малоизвестны в Советской России. Полное издание «Заветных мыслей», которому он посвятил последние годы жизни, было предпринято лишь в 1995 г. — впервые после 1905 года. «Заветные мысли» Д. И. Менделеева — это результат раздумий о судьбе России, это его завещание потомкам — нам с вами. Он боится «согрешить замалчиванием», когда «накипевшее рвётся наружу»; торопится, не оттачивает фразы и не облекает мысли в красивую литературную оболочку: его сомнения заключаются в том, «Успею ль и сумею ль только их выразить?» [1, с. 3]. О проблемах в социально-экономической и политической сферах Российской Империи Д.И. Менделеев размышляет как мудрый советчик, желающий добра своей стране. Его сотрудничество с министром финансов С.Ю. Витте, письма Николаю II о необходимости изменения таможенной политики являются свидетельством непосредственного участии Д. И. Менделеева в экономических реформах, проводимых на рубеже XIX–XX вв. [2, с. 5] 1 .

Глава вторая «Народонаселение» книги «Заветные мысли» содержит большое количество демографических аспектов — это общий прирост населения, рождаемость, смертность, возрастная структура и плотность населения, средний возраст и другие. Для того времени, когда переписи населения по международным правилам были первыми в их истории многих стран, информационная база исследования была поразительно велика [3]. Д.И. Менделеев приводит данные и сравнивает с Россией население Северо-Американских Соединенных Штатов (САСШ), Германии, Англии, Австрии, Венгрии, Румынии, Болгарии, 1 По этому поводу невольно приходит сравнение с ролью современного учёного в российском обществе, когда научные сотрудники, за редким исключением, ограничивают свои изыскания узкой областью, а признание среди своих коллег по «узкой» научной области, индексу Хирша — выглядит мелко в сопоставлении с позицией великого учёного.

Сербии, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Франции. В Российской Империи первая перепись населения, осуществлённая в соответствии с международными правилами, была проведена позже, чем в большинстве европейских стран — в 1897 году. Статистическая обработка данных заняла несколько лет, и к моменту написания книги была опубликована их часть. По этой причине при исследовании возрастной структуры населения Д. И. Менделеев использовал данные лишь по населению Германии и САСШ.

В основе прогноза численности населения России и мира лежит главный фактор — прирост населения [4]. Но «…после прироста населения на первом месте во всех отношениях должно поставить распределение жителей по возрастам и полам» [5, с. 44]. Соотношение мужчин и женщин, обычно наблюдаемое вместе с численностью возрастной группы, Д. И. Менделеев считает излишним, так как «… повсюду в мире число мужчин и женщин близко к друг другу, ...что определяет некоторые не особо существенные экономические явления» [5, с. 45]. Исследование возрастной структуры было связано с большими массивами данных и отличалось для того времени огромной трудоёмкостью. О. Э. Озаровская, принятая им в Главную палату мер и весов для помощи в «вычислительных работах» в своих воспоминаниях приводит его совет по поводу выбора счетной машины: «... на машинке Однера скорей обучитесь, но она стучит, может быть, на нервы действует, а французская машинка, та мягче, но зато на ней трудней обучаться» [6].

Мы сейчас далеко ушли от «машинки Од-нера», и появилась возможность с использованием современной компьютерной техники, во-первых, сделать те же вычисления, которые приводит Д.И. Менделеев; во-вторых, уточнить некоторые вычислительные процедуры, в частности зависимости возраста и численности возрастной группы; в-третьих, сравнить оценки и выводы учёного с современной демографической ситуацией в России. Такие задачи автор поставил в данной работе.

Структура населения по возрасту: вывод формулы на примере Германии и САСШ

Когда в поле зрения Д. И. Менделеева оказались данные переписи, то он заинтересовался зависимостью «между возрастом и числом жителей этого возраста». Он называет эту зависимость «законом распределения жителей по возрастам» [5, с. 49], свойственной странам со схожей демографической ситуацией. «Я обращаюсь к примеру распределения народонаселения по возрастам как к таковому, в котором можно уже увидеть значение общих крупных чисел и закономерную в них стройность». В физике и химии трудность изучения заключатся в эксперименте, измерениях и неизменных погрешностях. А в этих данных, охватывающих всю совокупность (мы называем это сплошным наблюдением), «…мелкие капризы исчезают, и тогда выступает основной, Божеский закон, который один делает рабов действи- тельными господами предпринимаемого и предстоящего» [5, с. 50].

Постановка задачи, изложенная в книге, звучит следующим образом. Распределить закономерность изменения n (возраста) в зависимости от y (доля жителей в возрасте n) и сравнить полученный закон (формулу) по странам с различным уровнем экономического развития. В качестве базы данных была использована перепись 1890 г. населения Германии (49,4 млн человек) и САСШ (34,3 млн человек2). Оказалось, что распределения по возрастам для этих стран, где «степень образованности и богатства народного близки между собою» [5, с. 45] также очень похожи (табл. 1). Во втором и третьем столбце табл. 1 отражена возрастная структура этих стран, чрезвычайно схожая, поэтому оправданным является вычисление среднего для этих стран (четвертый столбец), с которым Д. И. Менделеев производит дальнейшие математические выкладки.

Таблица 1

Распределение населения Германии и САСШ по возрастным группам (по данным 1890 г.), фактические и прогнозные значения

Table 1

Distribution of the population of Germany and the North American United States by age groups (data for 1890), actual and forecast values

|

Возраст |

Доля населения в возрасте n , % |

5 |

1— вз = =S |

y по формуле (3), % |

2 = i |

|||

|

Германия |

САСШ |

Среднее |

N =105 |

N =110 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

0–5 |

13,01 |

13,28 |

13,14 |

3 |

2,62 |

2,74 |

2,62 |

2,63 |

|

5–10 |

11,19 |

12,93 |

12,06 |

8 |

2,38 |

2,47 |

2,38 |

2,40 |

|

10–15 |

10,95 |

11,57 |

11,26 |

13 |

2,24 |

2,23 |

2,15 |

2,18 |

|

15–20 |

9,72 |

10,37 |

10,04 |

18 |

2,00 |

1,99 |

1,93 |

1,97 |

|

20–25 |

8,61 |

9,29 |

8,95 |

23 |

1,78 |

1,77 |

1,73 |

1,77 |

|

25–30 |

7,58 |

7,43 |

7,50 |

28 |

1,50 |

1,56 |

1,54 |

1,58 |

|

30–35 |

6,85 |

6,94 |

6,89 |

33 |

1,38 |

1,36 |

1,36 |

1,40 |

|

35–40 |

5,91 |

5,99 |

5,95 |

38 |

1,19 |

1,18 |

1,18 |

1,22 |

→

|

40–45 |

5,44 |

5,02 |

5,23 |

43 |

1,05 |

1,01 |

1,03 |

1,06 |

|

45–50 |

4,94 |

4,29 |

4,62 |

48 |

0,94 |

0,85 |

0,88 |

0,91 |

|

50–55 |

4,33 |

3,66 |

4,00 |

53 |

0,81 |

0,71 |

0,77 |

0,76 |

|

55–60 |

3,50 |

2,73 |

3,11 |

58 |

0,64 |

0,58 |

0,62 |

0,63 |

|

60–65 |

2,88 |

2,32 |

2,60 |

63 |

0,53 |

0,46 |

0,51 |

0,51 |

|

65–70 |

2,32 |

1,69 |

2,00 |

68 |

0,41 |

0,36 |

0,40 |

0,39 |

|

70–75 |

1,56 |

1,22 |

1,39 |

73 |

0,28 |

0,27 |

0,31 |

0,29 |

|

75–80 |

0,80 |

0,71 |

0,76 |

78 |

0,15 |

0,19 |

0,23 |

0,19 |

|

80–85 |

0,31 |

0,37 |

0,34 |

83 |

0,07 |

0,13 |

0,16 |

0,11 |

|

85–90 |

0,09 |

0,14 |

0,11 |

88 |

0,02 |

0,08 |

0,11 |

0,03 |

|

90+ |

0,02 |

0,05 |

0,03 |

93 |

0,01 |

0,05 |

0,10 |

-0,03 |

|

Итого |

σ =0,25 |

σ =0,33 |

σ =0,14 |

Источник: [1, с. 48]; последний столбец таблицы — расчёты автора.

Отобразив у и n геометрически, Д. И. Менделеев решает применить зависимость в виде вертикальной параболы:

y=A+Bn+Cn 2 , (1)

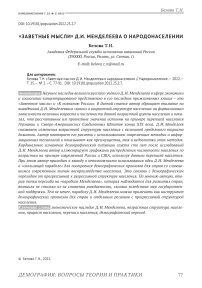

где А, В и С — параметры уравнения регрессии, подлежащие вычислению, («суть постоянные числа», [5, с. 51]); у — зависи мая переменная, доля населения n-й группы в общей численности населения; n — независимая (объясняющая) переменная, возраст населения n-й группы. На рис. 1 отображена искомая зависимость в форме полинома второго порядка для Германии и САСШ, построенная с использованием современных электронных таблиц.

Германия С.-А. С. Штаты

Полиномиальная (Германия)

Полиномиальная ( С.-А. С. Штаты)

Рис. 1. Зависимость y от n (Германия и САСШ, 1890)

Fig. 1. Dependence of y on n (Germany and North American United States, 1890) Источник: [1, с. 48]; расчёты автора.

Для средних данных (столбец 4 табл. 1) мы получили следующее уравнение регрессии:

(ŷi) =2,775-0,048ni+0,00019ni 2 (2)

Модель (2) прекрасно описывает исследуемую зависимость (R=0,99; адекватна по F-критерию, все параметры значимы по t-статистике). В столбце 9 табл. 1 вычислены значения y по нашей модели (2). При прогнозировании модель (2) обнаруживает существенный недостаток. Так, для самой старшей возрастной группы 93 года (90 лет и старше) получается отрицательное значение у =-0,03%, что невозможно по существу данных.

Вычисления по выравниванию производились несколько необычным для нас способом. О. Э. Озаровская вспоминает: «На пятый день моей работы Дмитрий Иванович позвал меня к себе: „Надо сглаживать ряды наблюдений. Изволили заметить, давал вам формулы сглаживания Скиапарелли. Это недостаточно. Надобен метод Чебышева. Мало кто им владеет. Кроме меня, может быть, пять человек в России. Так вот, если бы вы им овладели, были бы ценным человеком. Вот-с возьмите, тут в моей книжке найдете об шел более простой и оригинальный метод расчёта параметров уравнения регрессии, отличный от обычного метода наименьших квадратов. Он отметил «два соображения, упрощающие дело» [5, с. 52]. Переменная n ограничивается неким пределом N — это новый параметр — максимальный возраст дожития человека, а также тем, что сумма всех у равна 100%. «Следовательно, при n = N величина y может быть принятой равной нулю» [1, с. 52]. Опустив остроумные и интересные математические выкладки, которые читатель может найти на стр. 51–54 «Заветных мыслей», запишем конечную формулу:

6OO(7V-n)2

,

где N — максимальный возраст дожития.

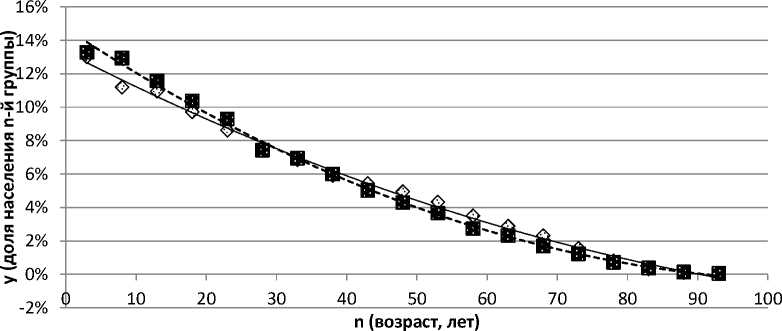

По формуле (3) — это парабола концами вверх -рассчитывались выровненные значения y для N =105 и N =110 (в табл. 1 — это столбцы 7 и 8 соответственно). Получаются две параболы, правый хвост которых не учитывается. В отличие от полинома вто-

Рис. 2. Зависимость y от n при различных значения предельного возраста N в обозримом возрастном интервале (78–130) лет, вычисленная по формуле Д. И. Менделеева (3).

Fig. 2. Dependence of y on n for different values of the age limit N in the foreseeable age range (78–130) years, calculated using the Mendeleev formula (3).

Источник: составлено автором.

этом способе, а вот мои расчёты. Может быть, поможет. Исчислите формулу для 25 наблюдений. Одолеете? А?“» [6]. При этих расчётах Д. И. Менделеев, как обычно, на- рого порядка (рис. 1), «уходящего» в старших возрастах в отрицательную область, описание зависимости Д. И. Менделеевым на основе формулы (3) выглядит как вертикальная парабола, «скользящая» по оси абсцисс с возрастанием N. Это хорошо видно на рис. 2, на котором изображены перегибы в точках N=90 и N=100. В этих расчётах фигурирует, в отличие от регрессии на рис. 1, дискретное n с шагом единица, означающее, что на оси у откладываются значения доли населения для группы в 1, 2, ... n лет. Понятно, что в рассмотрении должна быть только одна ветка параболы — левая. В точке перегиба, когда y=0, населения группы с максимальным возрастом N не осталось в пределах погрешности прогноза.

Возникает вопрос, какие значения N лучше описывают выровненную структуру населения по возрасту. Д. И. Менделеев предлагает расчет разностей (У-У расч ) отдельно положительных +Д и отрицательных -∆ . Нам представляется более рациональным использование среднего квадратического отклонения, аналогичного по смыслу. В табл. 1 этот показатель приводится в итоговой строке 7-го и 8-го столбцов.

Значение N, по мнению Д. И. Менделеева, со временем должно повышаться. При этом он приводит пример Франции, которая «уже начала оправдывать такое ожидание, потому что в ней стариков в возрасте 80 лет и выше гораздо больший процент, чем у народов более молодых» [1, с. 51]. В будущем, считал Д. И. Менделеев, будет найдена «физическая причина старчества и средства бороться с этой причи-ной»3. Старение населения, то есть возрастание доли населения старших возрастов, полезно для управления государством: «с увеличением процента бодрых стариков человечество должно будет улучшаться, потому что такие старики, умудрённые опытом жизни, благотворно будут влиять на молодёжь, каким бы самомнением она не заразилась. … сухая формула возрастания числа стариков у народов, наиболее образованных, убеждает меня в осуществимости такого „профес- сорского мечтания“» [1. С. 52]. Молодёжь примерно до 17 лет при этом будет занята учёбой, «так как сделаться человеком в истинном смысле можно, … только пройдя все усложняющийся круг готовой человеческой мудрости, без чего нельзя плодотворно прожить.» [1, с. 45].

Структура населения по возрасту в Российской Империи

Д. И. Менделеев выводит формулу возрастной структуры, используя в качестве эмпирических данных переписи населения Германии и САСШ, но не России. Дело в том, что на момент написания книги данные о распределении по возрастам были известны лишь по 17 губерниям и областям, острову Сахалин и двум столицам [1, с. 62]. Сейчас, когда нам доступны все сведения о переписи Российской Империи 1897 г., уместно проделать расчёты по «вертикальной параболе» Д. И. Менделеева с прогнозами для различных N (табл. 2).

Существенным отличием возрастной структуры Российской Империи от более развитых и образованных стран являются высокие рождаемость и смертность. Высокий уровень рождаемости в российских деревнях и городах сопровождался и значительной младенческой и детской смертностью [7]. Если первая возрастная группа от 0 до 5 лет в России составляла 15,0% от всей численности населения, то вторая от 5 до 10 лет — 11,7%. В Германии на эти группы приходится 13,0 и 11,2% соответственно, в САСШ разрыв еще меньше — 13,2 и 12,9%. Д.И. Менделеев считает высокую детскую смертность недостатком просвещения: «… молодые организмы, в особенности в первые годы жизни у народов непросвещенных и небогатых, вымирают в большем количестве не только от недостатка медицинской помощи и от лишений, но главным образом от неразвитости матерей, на которых лежит естественная обязанность ухаживать за детьми малого возраста, если отцы обязаны добывать средства для всей семьи» [1,

Таблица 2

Распределение населения Российской Империи по возрастным группам, фактические (1897 г.) и прогнозные значения*

Table 2

Distribution of the population of the Russian Empire by age groups, actual (1897) and forecast values

|

Группы населения по возрасту n |

Население |

y по формуле (3), % при |

y по уравнению регрессии (4) |

||

|

тыс. человек |

в % к итогу |

N = 100 |

N = 105 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

0–5 |

9923 |

15,04 |

14,33 |

13,68 |

13,75 |

|

5–10 |

7715 |

11,69 |

12,89 |

12,37 |

12,44 |

|

10–15 |

7303 |

11,07 |

11,53 |

11,13 |

11,19 |

|

15–20 |

6532 |

9,90 |

10,24 |

9,95 |

10,01 |

|

20–25 |

5419 |

8,21 |

9,03 |

8,84 |

8,90 |

|

25–30 |

4973 |

7,54 |

7,89 |

7,79 |

7,85 |

|

30–35 |

4190 |

6,35 |

6,84 |

6,81 |

6,86 |

|

35–40 |

4078 |

6,18 |

5,85 |

5,90 |

5,94 |

|

40–45 |

3525 |

5,34 |

4,95 |

5,05 |

5,08 |

|

45–50 |

2943 |

4,46 |

4,12 |

4,27 |

4,29 |

|

50–55 |

2573 |

3,90 |

3,36 |

3,55 |

3,56 |

|

55–60 |

1967 |

2,98 |

2,69 |

2,90 |

2,90 |

|

60–65 |

1902 |

2,88 |

2,08 |

2,32 |

2,31 |

|

65–70 |

1145 |

1,74 |

1,56 |

1,80 |

1,77 |

|

70–75 |

948 |

1,44 |

1,11 |

1,35 |

1,30 |

|

75–80 |

506 |

0,77 |

0,74 |

0,96 |

0,90 |

|

80–85 |

236 |

0,36 |

0,44 |

0,64 |

0,56 |

|

85–90 |

81 |

0,12 |

0,22 |

0,38 |

0,29 |

|

90-N |

19 |

0,03 |

0,07 |

0,19 |

0,08 |

|

Итого |

65978 |

100% |

σ =0,44 |

σ =0,39 |

σ =0,39 |

*В табл. 2 приведены значения y по пятилетним группам, тогда как в табл. 1 у Д. И. Менделеева вычисления приведены в расчёте y на 1 год.

Источник: [1]; расчёты автора.

с. 45]. Доля населения старших возрастов в России была существенно ниже. Так, в России доля жителей старше 60 лет составляла в 1897 г. 7,3%, тогда как в Германии — 11,5%, в САСШ — 9,2%.

В табл. 2 представлены расчёты по выравнивание возрастной структуры в соответствии с методикой Д. И. Менделеева. Первые три столбца — это данные переписи [7]. В столбцах 4 и 5 по формуле «сколь- зящей параболы» вычислены прогнозные значения для предельного возраста N, которое подбиралось по наименьшему среднему квадратическому отклонению. Закономерно, что величина предельного возраста N для российских данных оказалась ниже в среднем на 5 лет. В последнем столбце таблицы представлены результаты выравнивания по современной методике — уравнению регрессии:

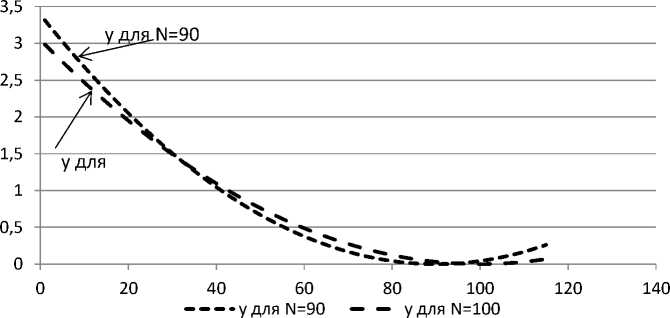

(^)? = 14,56-0,28^ +0,0013n2 . (4)

Заметим, что в сравнении с уравнением регрессии для Германии и САСШ (3) несколько меньше стал квадратичный эффект. При этом вид полинома второго порядка не изменился и по своим характе ристикам модель (4) объективно описывает эмпирические данные (рис. 3). Таким образом, и по данным о населении России 1897 г. подтверждается выведенный Д. И. Менделеевым «закон» о возрастной структуре населения.

n (возраст, лет)

Российская империя Полиномиальная (Российская империя)

Рис. 3. Зависимость y от n по данным переписи населения Российской империи 1897 года

Fig. 3. Dependence of y on n according to the census of the Russian Empire in 1897 Источник: [1].

Д. И. Менделеев подходит к важнейшему выводу о демографическом переходе стран в ходе своего социально-экономического развития. Россия конца XIX в. — это прогрессивный, растущий тип возрастной пирамиды населения, характеризующийся высокой рождаемостью и также высокой смертностью. Для более развитых Германии и САСШ тогда только намечался демографический переход к стационарному типу с простым воспроизводством населения. Для нас удивительны демографические показатели, которые приводит Д.И. Менделеев: в европейской части России в 1897 г. на тысячу человек населения рождалось в среднем 49,5 человек, а умирало — 31,4 человек (естественный прирост 18,1%о) 4.

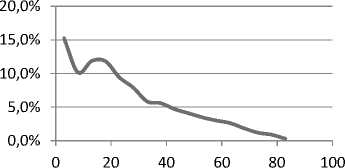

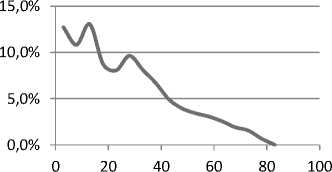

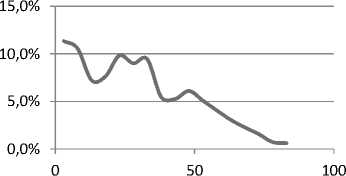

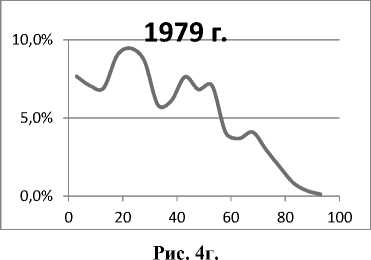

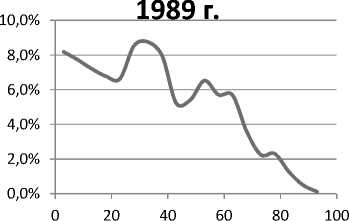

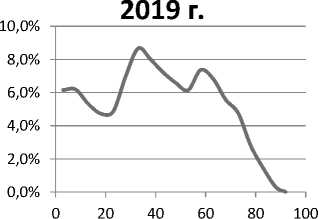

Современная Россия: парабола перевернулась

Д. И. Менделеев в конце своей жизни застал русско-японскую войну 1905 года. Это было началом драматической, полной трагизма демографической истории России XX в., оставившей «провалы» в возрастной пирамиде населения [8]. Обращение к данным о возрастной структуре населения СССР и современной России не вполне подтверждает зависимость (закон), выведенный Д. И. Менделеевым (рис. 4). Рассмотрим графическое изображение этой зависимости по результатам переписей населения 1926, 1939, 1956, 1979, 1989 гг. и в настоящее время.

Возрастная структура населения по данным переписей 1926 и 1939 гг. (рис. 4а и 4б), даже по прошествии четырех деся-

1926 г.

1939 г.

Рис. 4а

1959 г.

Рис. 4в

Рис. 4б

Рис. 4д

Рис. 4е

Рис. 4. Зависимость y от n по данным Росстата: 1926, 1939, 1959, 1979, 1989, 2019 годов. По оси абсцисс — n (возраст, лет), по оси ординат — у (доля населения n-й группы,%).

Fig. 4. Dependence of y on n according to Rosstat: 1926, 1939, 1959, 1979, 1989, 2019. On the abscissa axis — n (age, years), on the ordinate axis — y (share of the population of the nth group,%).

Источники: [7]; Распределение населения по возрастным группам. 2020 // Росстат: [сайт].— URL: (дата обращения: 10.02.2021).

тилетий, связанных с революцией, гражданской войной, голодом и разрухой, тем не менее, все же сходна с возрастной структурой переписи 1897 г. (рис. 3).

Это высокая рождаемость, также высокая смертность и значительный естественный прирост населения. Доля российских жителей моложе трудоспособного возра- ста (0–15 лет) в 1926 г. составляла 39,8% от общей численности населения, а в 1939 г.5 практически не изменилась — 38,8%. В дальнейшем этот показатель неуклонно снижался. В 1959 г. население моложе трудоспособного возраста составляло уже 29,8% общей численности населения, в 1979 г.— 23,3%, в 1989 г. 24,5%, в 2008 г. снизилась до критического уровня 15,8%, а в 2019 г. несколько выросла, составив 17,7%. Здесь нельзя не упомянуть фактор рождаемости. Рождаемость в 1926 г., несмотря на социальные катаклизмы, оставалась очень высокой — 43,4‰. К 1959 г. рождаемость снизилась почти вдвое, составив 23,7^. В 1970-1989 гг. рождаемость, хотя и снижалась, но не опускалась ниже уровня 15%о, что с уровнем смертности в 10%о обеспечивало ежегодный существенный прирост населения.

Долговременная тенденция сокращения доли населения моложе трудоспособного возраста коррелирует с процес- сами старения населения. В 1926 г. доля населения старше трудоспособного возраста составляла всего 8,6% — это уровень 1897 года. Затем вследствие роста продолжительности жизни, снижения рождаемости и других факторов доля населения старше трудоспособного возраста неуклонно возрастала. К 2001 г. было достигнуто примерное равенство, характерное для стационарной пирамиды населения, т.е. стали примерно равными доли населения групп населения моложе и старше трудоспособного возраста [7; 8]. Затем процессы снижения рождаемости и роста продолжительности жизни развивались несколько быстрее [9–14].

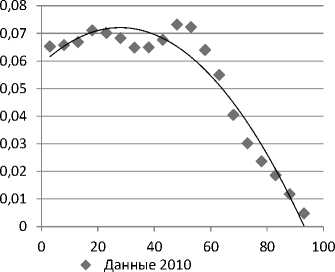

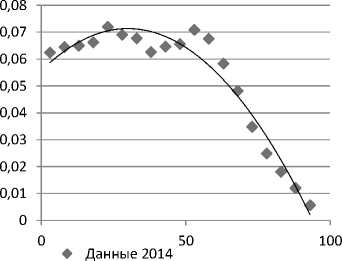

Вернемся к исследуемой нами зависимости у от n, рассматриваемой Д. И. Менделеевым. Заметим, что размер каждой последующей возрастной группы меньше предыдущей, что обусловлено постоянной рождаемостью и смертностью в каждой из этих групп населения. Расхожде-

Полиномиальная (Данные 2010)

Рис. 5а, 2010 год

Полиномиальная (Данные 2014)

Рис. 5б, 2014 год

Рис. 5. Зависимость y от n по данным о населении США в 2010 и 2014 гг. По оси абсцисс — n (возраст, лет), по оси ординат — у (доля населения n-й группы,%)

Fig. 5. Dependence of y on n according to the US population in 2010 and 2014. On the abscissa axis — n (age, years), on the ordinate axis — y (share of the population of the nth group,%)

Источник: составлено автором по данным статистической базы ОOН.— URL: PXWeb2015/pxweb/ru/STAT/STAT_30-GE_01-(дата обращения: 18.01.2022).

ния — всплески и провалы — объясняются уже внешними причинами. Этих внешних социально-экономических и политических причины в истории России было предостаточно [15]. В результате зависимость у от n на рис. 4д и 4е не прослеживается. Возникает идея обратиться к возрастной структуре другой страны, и лучше всего для этого подходят данные США, в демографической истории которой, не было таких драматических коллизий, как в России. Напомним, что возрастные структуры населения САСШ, Германии и России в конце XIX в. были очень похожи. На рис. 5 представлена зависимость y от n, построенная по данным о возрастной структуре населения США 2010 и 2014 годов.

Для эмпирических данных 2010 г. уравнение регрессии (рис. 5а) выглядит следующим образом:

ф.) = 0,0589 + 0,00095л, - 0,000017л2, (5) а для 2014 г. (рис. 5б) отличается незначительно:

(ффО,0557 + 0,001л-0,00002л2. (6)

Модели (5) и (6) хорошо описывают зависимость y от n . (R=0,95; адекватна по F- критерию, все параметры значимы по t-статистике, остатки распределены случайно). Отметим существенное отличие этих моделей от уравнений регрессии (2) и (4). Во-первых, поменялись знаки параметров модели: оценка линейного эффекта (параметр B) изменилась с минуса на плюс, тогда как оценка квадратичного эффекта (параметр C), напротив, с плюса на минус. Во-вторых, парабола «перевернулась» концами вниз. Наши попытки «подстроить» эту зависимость в соответствии с формулой Д. И. Менделеева (3) не увенчались успехом. Модели (2) и (4) имели одну точку перегиба — это предельный возраст N . В модели (5) и (6) имеются уже две точки перегиба: это пик рождаемости в группах моложе трудоспособного возраста и N . Возможно, что гипотезу Д. И. Менделеева о вертикальной параболе нужно заменить на полином третьего порядка, имеющего две точки перегиба.

Существенные различия демографической модели конца XIX в. российской и США, на наш взгляд, заключаются в факторах влияния на рождаемость. Это, например, демографическая волна от послевоенного всплеска рождаемости («беби-бум») в США, которая хорошо видна на рис. 5. В России современные меры по поддержке рождаемости вызывают такие «всплески» и последующую демографическую волну [15; 16]. После подъёма рождаемости, вызванного, например, российскими мерами государственной поддержки, наступает спад, и в результате естественный прирост населения за более длительный период оказывается равным нулю.

Заключение

Величайший русский учёный Д. И. Менделеев считал, что индикатором качества государственного и общественного устройства страны является прирост населения. Эту мысль на страницах книги он выражает следующими словами: «Для меня высшая или важнейшая и гуманнейшая цель всякой „политики“ яснее, проще и осязательнее всего выражается в выработке условий для размножения людского» [5, с. 14]. В России того времени были созданы предпосылки для роста численности населения и улучшения качества жизни — это развитие сельскохозяйственной и заводской промышленности [17], торговли, транспорта, успехи во внешней торговле и так далее. Но те, кого Д. И. Менделеев всерьёз не воспринимал — «всякие социалисты, коммунисты и иные политиканствующие» вмешались в эволюционные процессы, изменив ход истории.

Возрастная структура населения, по мнению Д. И. Менделеева, является отражением демографических процессов в той или иной стране на протяжении текущего столетия. Выведенная им формула зависимости численности группы n-го возраста от n не является универсальной. Она вполне пригодна для осуществления прогнозов, расчета среднего возраста, уровня рождаемости и смертности,— но толь- ко для стран с растущим либо стационарным типом воспроизводства населения. В мире, и в нашей стране, найдутся регионы с таким типом воспроизводства населения. Для этих регионов вполне применима формула «скользящей» параболы для разработки демографических прогнозов.

Но дело не только в формулах. Важны оценки, замечания, тон, нить логических размышлений и, наконец, та страстность, с которыми Дмитрий Иванович Менделеев формулирует свои рассуждения о благе России. Оставить потомкам накопленный громадный опыт, научить, помочь людям в их стремлении сделать Россию процветающей и могущественной — это главная миссия его экономических трудов.

Список литературы «Заветные мысли» Д. И. Менделеева о народонаселении

- Менделеев, Д.И. Заветные мысли: Полное издание (впервые после 1905 г.) / Д. И. Менделеев.— Москва: Мысль, 1995.— 413 с. ISBN 5-244-00766-1.

- Менделеев, Д. И. О покровительственной системе. Письмо Николаю II. (июнь 1897) / Д. И. Менделеев.—URL: http://az.lib.rU/m/mendeleew_d_i/text_1897_o_pokrovitelst (дата обращения: 18.01.2022).

- Сорокин, А. И. Д. И. Менделеев о проблемах социально-экономического развития России на рубеже XIX-XX вв. / А. И. Сорокин // Вестник СПбГУ.— 2010.— № 5(1). — С. 92-101.

- Belova, T. N. Dmitriy Mendeleev's forecasts of the population of Russia and the realities of its present development / T. N. Belova // Population and economy.— 2018.—Vol. 2(3). — P. 1-41.

- Менделеев, Д. И. К познанию России. С приложением карты России. 3-е издание, вновь исправленное и дополненное. / Д. И. Менделеев. — С.- Петербург: Издание А. С. Суворина, 1906.— 158 с.

- Озаровская, О.Э. Воспоминания о Д. И. Менделееве / О. Э. Озаровская // Красная нива.— 1926.— URL: http://az.lib.ru/m/mendeleew_d_i/text_1926_vosp.shtml. (дата обращения: 20.01.2022).

- Население России за 100 лет (1897-1997). — Москва: Госкомстат России, 1998.—URL: http:// alcdata.narod.ru/Naselenie_1998/Naselenie_1998.pdf. (дата обращения: 20.01.2022).

- Римашевская. Н.М. Демографический переход — специфика российской модели / Н. М. Ри-машевская, В. Г. Доброхлеб, Е. И. Медведева, С. В. Крошилин // Народонаселение.— 2012.— № 1(55). — С. 23-31.

- Архангельский, В.Н. Современные тенденции рождаемости в России и влияние мер государственной поддержки / В. Н. Архангельский, Ю. В. Зинькина, А. В. Коротаев, С. Г. Шульгин // Социс.— 2017.— № 3. — С. 43-50.

- Гудкова, Т.Б. Репродуктивные намерения россиян: мотивация и сдерживающие факторы / Т. Б. Гудкова // Демографическое обозрение.— 2019.— № 6(4). — С. 83-103.

- Осипова, И. Репродуктивные установки россиян и отношение к государственным мерам поддержки рождаемости / И. Осипова // Демографическое обозрение.— 2020.— № 7(2).— С. 91-120.

- Рыбаковский, Л.Л. Демографическое развитие России и его доминанты в первой четверти XXI века / Л. Л. Рыбаковский // Народонаселение. — 2011.— № 3(53). — С. 4-10.

- Симагин, Ю.А. Результаты исследования демографических проблем России в XXI веке / Ю. А. Симагин // Народонаселение.— 2021. — Т. 24.— № 4. — С. 4-22. DOI: 10.19181/ population.2021.24.4.1.

- Смелов, П. А. Статистический анализ демографической безопасности Российской Федерации / П. А. Смелов, Е. А. Егорова, М. В. Карманов // Вопросы статистики.— 2016.— № 10.— С. 64-72.

- Римашевская, Н. М. Особенности развития демографических процессов в современной России / Н. М. Римашевская, В. Г. Доброхлеб, Е. И. Медведева, С. В. Крошилин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.— 2012. — Т. 8.— № 15(156). — С. 2-11.

- Белова, Т.Н. Что связывает монетизацию льгот и рождаемость населения? / Т. Н. Белова // Вопросы статистики.— 2005.— № 6. — С. 31-36.

- Белова, Т. Н. «Заветные мысли» Д. И. Менделеева о внешней торговле и «правильном протекционизме» / Т. Н. Белова // Вопросы экономики. — 2020.— № 9. — С. 120-139.