Зависимость функционального состояния периферической крови человека от вариаций гелиогеофизических агентов в условиях Заполярья

Автор: Завадская Татьяна Сергеевна, Белишева Наталья Константиновна, Калашникова Ирина Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Влияние экологии на внутренние болезни

Статья в выпуске: 5-2 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты изучения динамики функционального состояния периферической крови здоровых испытуемых в условиях Заполярья. Обнаружены сдвиги гомеостаза, проявляющиеся в умеренном эритроцитозе, возрастании гемоглобина при снижении средней концентрация гемоглобина в эритроците, увеличении гетерогенности эритроцитов, возрастании числа, объема, гетерогенности тромбоцитов и в возрастании тромбокрита. Полученные данные показывают, что функциональное состояние периферической крови человека в Заполярье модулируется вариациями гелиогеофизических агентов, адаптация к действию которых приводит к сдвигам гомеостаза, сопряженных с возрастанием риска сердечнососудистых осложнений у здоровых людей в молодом возрасте.

Периферическая кровь, гелиогеофизические агенты, заполярье

Короткий адрес: https://sciup.org/148201520

IDR: 148201520 | УДК: 574.24:

Текст научной статьи Зависимость функционального состояния периферической крови человека от вариаций гелиогеофизических агентов в условиях Заполярья

имеет разительные отличия, которые касаются не только количественного содержания форменных элементов крови, но также и характера связи показателей функционального состояния периферической крови с гелиогеофизическими агентами [7]. Поскольку функциональное состояние периферической крови является индикатором физиологического состояния организма, то по изменению свойств крови в различные фазы цикла СА можно разработать подходы для прогнозирования трендов в заболеваемости населения на Севере. Данное исследование проведено в начале нового 23 цикла СА, в период с незначительным возрастанием ГМА и снижением интенсивности КЛ.

Цель исследов ания: выявление связи между динамикой функционального состояния периферической крови и вариациями гелиогео-физических агентов.

Материал и методы . Исследование проводили на группе здоровых добровольцев мужского пола (7 человек, средний возраст 33 года) в течение периода с 20 по 30 декабря 2010 г. Данные о динамике функционального состояния периферической крови получали на основе ежесуточного клинического анализа, полученного с применением автоматического геманализатора ABACUS (JUNIOR B, 12 параметров, DIATRON, Австрия). Показатели периферической крови, измеряемые геманализатором, и значения нормы для каждого показателя приведены в табл. 1.

Таблица 1. Показатели периферической крови, измеряемые геманализатором, и значения нормы для каждого показателя

|

Измеряемые показатели периферической крови |

Норма |

|

WBC (109/l) – ( white blood cell count ) – количество лейкоцитов |

4-9 * 109/л |

|

RBC (1012/l) - red blood cell count – количество эритроцитов |

3,5-4,5*1012/л |

|

HGB (g/l) – гемоглобин |

130-150 г/л. |

|

MCV (fl) – средний объем эритроцита, фемтолитры (мкм3) |

75—95 фл |

|

HCT (%) – гематокрит |

40-48% |

|

MCH (pg) – среднее содержание гемоглобина в эритроците |

27-34 pg |

|

MCHC (g/l) – средняя концентрация гемоглобина в эритроците |

330-370 г/л |

|

RDWC (%) – ширина распределения эритроцитов |

11,5 - 14,5% |

|

PLT (109/l) – число тромбоцитов |

180-320*109/л |

|

MPV (fl) – средний объем тромбоцита, фемтолитры (мкм3) |

8,9-9,5 фл |

|

PCT (%) – тромбокрит |

0,15-0,4% |

|

PDWc (%) – ширина распределения тромбоцитов |

1-20% |

Данные, характеризующие гелиогеофизи-ческие агенты включали параметры межпланетного магнитного поля, плазмы солнечного ветра, индексы СА и ГМА /html/. Кроме того, были использованы наземные данные, характеризующие геофизические агенты на широте проводимых исследований (Апатиты, 67.57°N, 33.4°E): вариации ГМП, показатели нейтронного монитора, отражающего вариации КЛ (ст. нейтронного монитора ПГИ КНЦ РАН, Апатиты). Статистическая обработка результатов была выполнена с применением пакета программ Statistika 6.0.

Результаты и обсуждение. В табл. 2 представлены статистические данные для показателей функционального состояния периферической крови за весь исследуемый период, полученные на основе усреднения среднесуточных значений каждого показателя в выборке испытуемых. Ячейки, маркированные светло серым цветом, показывают значения показателей незначительно отклоняющихся от нормы, темносерым цветом выделены показатели, существенно отклоняющиеся от нормальных значений. В частности, при норме количества эритроцитов (RBC) 3,5-4,5*1012/л, у испытуемых средние значения этого показателя составляют 5,6±0,2*1012/л.; при норме гемоглобина (HGB) 130-150 г/л, средние значения HGB у испытуемых превышают эти величины: 156,5±0,7 г/л. Вместе с тем, средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC ) у испытуемых (329,2±7,8 г/л) по сравнению с нормой (330-370 г/л) – снижается, а ширина распределения эритроцитов (RDWC), напротив, повышается (18,4±0,1% и 11,5-14,5% в норме).

Более значительные функциональные изменения происходят в системе тромбоцитов. Средние показатели числа тромбоцитов (PLT) превышают значения верхней границы нормы (360,7±11,7*109/л) при норме 180-320*109/л. Причем, у отдельных испытуемых этот показатель достигает значения 416,0*109/л. Т.е., для всей выборки испытуемых за исследуемый период характерен тромбоцитоз. При этом средний объем тромбоцитов (MPV) (21,5±0,8 мкм3) возрастает по сравнению с нормой (8,9-9,5 мкм3) в 2.3 раза, тромбокрит (PCT) (0,8±0,04%) и ширина распределения тромбоцитов (PDWc) (41,8±3,8%) превышают норму (0,15-0,4% и 120%, соответственно) в 2 раза.

Таблица 2. Статистические данные для показателей функционального состояния периферической крови за весь исследуемый период.

|

Параметр |

Среднее |

Медиана |

Мин. |

Макс. |

Дисп. |

Стд. откл. |

Ста нд. |

|

WBC |

6,7 |

6,6 |

6.1 |

7,7 |

0,3 |

0,5 |

0,2 |

|

RBC |

5,6 |

5.5 |

5.4 |

6,7 |

0.2 |

0,4 |

0,1 |

|

HGB |

156,5 |

156,3 |

153.5 |

160,1 |

4,1 |

2,0 |

0,7 |

|

MCV |

85,0 |

85,0 |

82.8 |

86,9 |

2.0 |

1,4 |

0,5 |

|

HCT |

47,9 |

46,4 |

45.4 |

58,0 |

15,5 |

3,9 |

1,3 |

|

MCH |

28,0 |

28,5 |

23.3 |

29,3 |

3,2 |

1,8 |

0,6 |

|

MCHC |

329,2 |

339,5 |

271.3 |

347,3 |

548,0 |

23,4 |

7,8 |

|

RDWC |

18,4 |

18,3 |

17.9 |

18,9 |

0,1 |

0,3 |

0,1 |

|

PLT |

360,7 |

366.9 |

310.3 |

416,0 |

1242,4 |

35,2 |

11,7 |

|

MPV |

21,5 |

22,0 |

17.5 |

24,5 |

6,1 |

2,5 |

0,8 |

|

PCT |

0,8 |

0,8 |

0.7 |

1,0 |

0,0 |

0.1 |

0,04 |

|

PDWc |

41,8 |

46,5 |

20.2 |

51,2 |

131,3 |

11,5 |

3,8 |

Таким образом, среднестатистические значения измеряемых показателей функционального состояния периферической крови показывают, что в здоровой группе испытуемых, проживающих в Заполярье, наблюдаются существенные сдвиги в системе гомеостаза. Эти сдвиги проявляются в виде умеренного эритроцитоза, возрастания гемоглобина, при снижении средней концентрация гемоглобина в эритроците, увеличении гетерогенности эритроцитов (ширина распределения эритроцитов), возрастании числа, объема, гетерогенности тромбоцитов (ширина распределения тромбоцитов) и в возрастании тромбокрита (т.е. объема цельной крови, которую занимают тромбоциты). Эти сдвиги гомеостаза характерны для гипоксии, сердечнососудистой недостаточности, увеличении вязкости крови, а, в случае возрастания эритроцитов и тромбоцитов – в возрастании вероятности их агрегации и риске тромбоза.

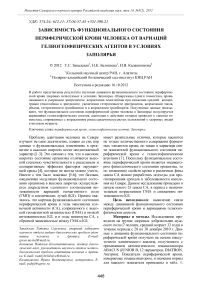

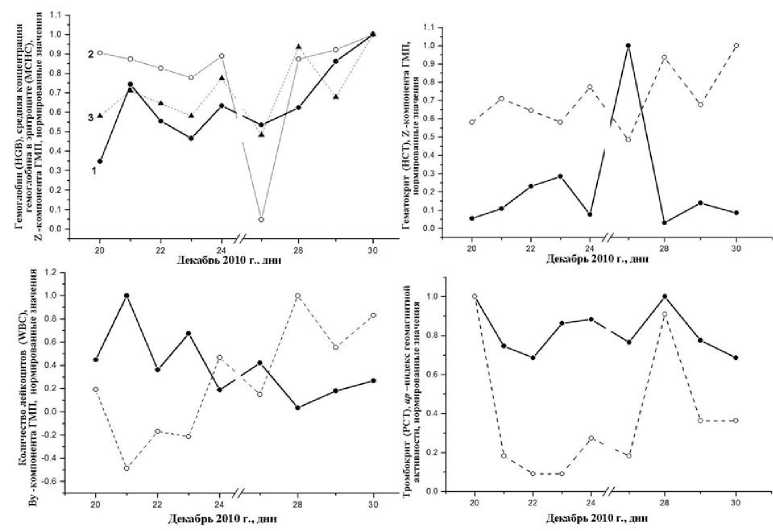

Для выявления степени зависимости функционального состояния крови от вариаций гелиогеофизических агентов, были вычислены коэффициенты корреляции между среднесуточными значениями показателей состояния периферической крови и осредненными за сутки ге-лиогеофизическими индексами. Связь между отдельными показателями состояния периферической крови и гелиогеофизическими индексами представлена на рис. 1.

Рис. 1. Кривые динамики среднесуточных значений показателей функционального состояния периферической крови и вариаций гелиогеофизических агентов:

Верхний левый рисунок – среднесуточные значения гемоглобина (HGB), 1; средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC) , 2; вариации Z-компоненты ГМП, 3. Верхний правый рисунок –гематокрит (НСТ) и вариации Z-компоненты ГМП; нижний левый рисунок – количество лейкоцитов (WBC) и вариации Ву-компоненты ГМП; нижний правый рисунок – тромбокрит (РСТ) и вариации ар-индекса ГМА. По оси абсцисс – даты (декабрь, 2010), по оси ординат – нормированные значения

Оказалось, что между значениями HGB, MCHC и вариациями Z-компоненты существует значимая корреляция: r=0,68 и r=0,71, соответственно, р≤0,05), а между НСТ и Z-компонентой r= -0,61, р=0,078. Между WBC и Ву-компонентой ГМП r= - 0,88, р≤0,05, а между РСТ и ар-индексом ГМА - r=0,77, р≤0,05.

Выводы: полученные данные свидетельствуют, что функциональное состояние периферической крови человека в Заполярье модулируется вариациями гелиогеофизических агентов, адаптация к действию которых приводит к сдвигам гомеостаза, сопряженных с возрастанием риска сердечнососудистых осложнений у здоровых людей в молодом возрасте.

Список литературы Зависимость функционального состояния периферической крови человека от вариаций гелиогеофизических агентов в условиях Заполярья

- Сороко, С.И. Нейрофизиологические механизмы индивидуальной адаптации человека в Антарктиде. -Л.: Наука, 1985.119 с.

- Бойко Е.Р. Физиолого-биохимические основы жизнедеятельности человека на Севере/Отв. ред. акад. РАМН Л.Е.Панин. -Екатеринбург, Уро РАН, 2005. 190 c.

- Шеповальников, В.Н. Метеочувствительность человека/В.Н. Шеповальников, С.И. Сороко//Отв. ред. проф. В.А. Яковлев. -Бишкек: Илим, 1992. 247 с.

- Белишева, Н.К. Вклад высокоширотных гелиогеофизических агентов в картину заболеваемости населения Мурманской области/Н.К. Белишева, Л.В. Талыкова, Н.А. Мельник//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т.13, №1(8). С. 1831-1836.

- Белишева, Н.К. Прогноз функционального состояния организма человека на основе оценки «дозового» воздействия геокосмических агентов в высоких широтах. Материалы 5-го Международного научно-практического конгресса «Человек в экстремальных условиях: здоровье, надежность и реабилитация», 16-20 октября, 2006. С. 282-284.

- Белишева, Н.К. Кооперативное воздействие вариаций геомагнитного поля и космических лучей на состояние сердечно-сосудистой системы человека на Севере. Коллективная монография «Проблемы адаптации человека к экологическим и социальным условиям Севера». Отв. ред. Е.Р. Бойко. -Сыктывкар-СПб.: Политехника-сервис. 2009. С. 48-57.

- Белишева, Н.К. Глобальные и локальные аспекты воздействия космофизических агентов, как экологически значимых факторов, на физиологию человека. Сб. трудов первой международной научно-практической конференции «Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии и медицине». 23-26.11.2010, Санкт-Петербург. под ред. А.П. Кудинова, Б.П. Крылова. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2010. Т. 3. C. 42-47.