Зависимость микробиоты почвоподобного субстрата от способа обработки соломы пшеницы

Автор: Сысоева О.В., Тирранен Л.С., Ушакова С.А., Калачева Г.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты оценки воздействия обработанной различными способами пшеничной соломы на индикаторные группы микроорганизмов в почвоподобном субстрате для выращивания высших растений. Установлено достоверное изменение в почвоподобном субстрате численности всех групп микроорганизмов в различных вариантах опыта.

Солома пшеницы, микробиота почвоподобного субстрата, индикаторные группы микроорганизмов, минерализация

Короткий адрес: https://sciup.org/14082966

IDR: 14082966 | УДК: 574.34+579.64

Текст научной статьи Зависимость микробиоты почвоподобного субстрата от способа обработки соломы пшеницы

Введение. Работы по созданию биолого-технических систем жизнеобеспечения (БТСЖО) человека начались в нашей стране в середине XX в. [2, 5]. Ранее несъедобные растительные отходы выносились из системы. Увеличение замкнутости БТСЖО по массообмену возможно за счет включения отходов растений в круговорот веществ в системе [10; 12; 13].

N.S. Manukovsky и другими [11] предложена переработка растительных отходов в почвоподобный субстрат (ППС) с достаточно высоким плодородием, позволяющим культивировать на нем растения в искусственных условиях.

Ю.А. Куденко и Р.А. Павленко [3] разработали метод окисления отходов растений и человека перекисью водорода в электромагнитном поле, позволяющим получить питательные растворы для выращивания высших растений.

Оценка воздействия обработанной различными способами пшеничной соломы на индикаторные группы микроорганизмов в почвоподобном субстрате для выращивания высших растений являлась целью нашей работы .

Материалы и методы . При изучении влияния способа обработки соломы на индикаторные группы микроорганизмов объектом исследований являлась микробиота почвоподобного субстрата, на котором выращивали культуру редиса RaphanussativusL . Растения редиса (сорт Вировский белый) культивировали в вегетационной камере при нормальной концентрации СО 2 , круглосуточном освещении и температуре воздуха, равной 240С. Для освещения использовали лампы ДМ-3. Растения выращивали в вегетационных сосудах из нержавеющей стали объемом 5 л и поверхностью 0,032 м2, в каждом – 700 г ППС (в расчете на сухую массу, 21,88 кг/м2). Редис убирали в 30-суточном возрасте, так как он отличается быстрыми темпами роста. Фоном служила проба ППС без растений редиса и обработанной пшеничной соломы.

В период проведения эксперимента перед посевом семян редиса в каждый вегетационный сосуд с почвоподобным субстратом вносили несъедобную биомассу – 40 г соломы пшеницы, обработанной одним из следующих способов:

-

1. Солому пшеницы минерализовали физико-химическим способом по методу Ю.А. Куденко и Р.А. Павленко [3]. Полученный раствор в течение всего периода вегетации равномерно добавляли в ирригационный раствор для полива растений.

-

2. Вносили в ППС сухую пшеничную солому, не подвергавшуюся какой-либо обработке.

-

3. Солому предварительно замачивали, выдерживали в термостате при температуре 50 ° С, отжимали и отжим равномерно добавляли в ирригационный раствор для полива в процессе вегетации редиса.

В работе использованы общепринятые методы посева, выделения и учета микроорганизмов [7, 8]. Для получения более полного представления о качественном и количественном составе микробиоты ППС пробы брали из среднего слоя субстрата (с глубины 5–10 см) из нескольких точек в стерильную чашку Петри, затем перемешивали и стерильно отбирали среднюю пробу для разведений.

Статистическая обработка данных проведена по Г.Ф. Лакину [4] с помощью программы Microsoft Excel. Влияние различных методов обработки вносимой соломы пшеницы оценивали по критерию достоверности различий между численностью микроорганизмов в исследуемых пробах. Критерием оценки служила стандартная величина нормированного отклонения (t Стьюдента ), с которой сравнивалось фактическое значение этого критерия (t эксп ) для р<0,05, р<0,01, р<0,001.

Результаты исследований и их обсуждение. Для определения возможных причин угнетения или усиления роста микроорганизмов в почвоподобном субстрате была сделана водная вытяжка соломы и в ней с помощью масс-спектрометра были идентифицированы органические вещества, растворимые в хлороформе (табл. 1).

Органические соединения, входящие в состав водной вытяжки соломы

Таблица 1

|

Соединение |

Содержание в 500 мл отжима*, мг |

|

Фенольные соединения, всего |

40,453 |

|

Углеводороды |

10,186 |

|

4-метифениловый эфир уксусной кислоты |

8,022 |

|

Фталаты |

7,711 |

|

3, 5, 5-триметил-4 (3-оксибутил)-2-циклогексен-1-он |

4,587 |

|

Прочие органические соединения |

34,246 |

|

Всего |

105, 205 |

Примечание: * или 100 г соломы.

В таблице 1 представлено содержание в вытяжке ряда соединений фенольной природы, количество которых в почвоподобном субстрате может существенно возрастать при микробиологическом разложении лигнина, содержащегося в соломе.

Действие фенолов неспецифично и обусловливается их содержанием в среде. В низких концентрациях они могут стимулировать эти процессы, а в высоких – тормозить и полностью подавлять [1,6].

В таблице 2 показано изменение численности индикаторных групп микроорганизмов в ППС, выделенных на плотных питательных средах.

Численность микроорганизмов в почвоподобном субстрате в зависимости от способа обработки соломы

Таблица 2

|

Группа микроорганизмов |

Вариант опыта* |

|||

|

Фон |

1-й |

2-й |

3-й |

|

|

Бактерии, усваивающие органический азот, 1×106 |

0,55 ± 0,07 |

4,88 ± 0,71 |

4,51 ± 0,41 |

4,37 ± 0,41 |

|

Бактерии группы кишечной палочки, 1×103 |

8,93 ± 0,91 |

13,56 ± 1,31 |

4,32 ± 0,48 |

7,94 ± 1,08 |

|

Фитопатогенные бактерии, 1×103 |

8,93 ± 0,65 |

6,09 ± 0,58 |

18,79 ± 0,29 |

13,89 ± 0,25 |

|

Бактерии-анаэробы, 1×104 |

1,15 ± 0,10 |

1,58 ± 0,12 |

1,65 ± 0,17 |

2,44 ± 0,18 |

|

Микроскопические грибы, 1×103 |

3,57 ± 1 |

9,14 ± 1,85 |

12,51± 0,88 |

18,55 ± 0,33 |

|

Бактерии, усваивающие минеральный азот, 1×105 |

4,47 ± 0,25 |

7,62 ± 0,25 |

1,88 ± 0,25 |

1,98 ± 0,25 |

* 1 – солома, минерализованная физико-химическим методом; 2 – сухая солома; 3 – предварительно замоченная солома.

Полученные данные свидетельствуют о зависимости численности исследованных групп микроорганизмов в ППС от способа обработки пшеничной соломы. Наименьшее количество микроорганизмов выявлено в фоне (см. табл. 2), что, видимо, вызвано отсутствием питательных веществ, поступающих с корневыми выделениями растений редиса.

По сравнению с фоном внесение в почвоподобный субстрат соломы пшеницы, обработанной любым из трех способов, увеличило количество бактерий, усваивающих органический азот (см. табл. 2).

Высокая численность бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в варианте с минерализованной физико-химическим методом соломой пшеницы является результатом присутствия в растворе легкодоступных для бактерий форм азота [3]. Снижение численности БГКП в варианте с высушенной соломой может свидетельствовать об отсутствии необходимых питательных веществ для роста бактерий.

По сравнению с фоном внесение высушенной соломы в почвоподобный субстрат привело к росту численности фитопатогенных бактерий и микроскопических грибов (см. табл. 2).

Замачивание соломы перед внесением в ППС способствовало значимому увеличению численности фитопатогенных бактерий, бактерий-анаэробов и микроскопических грибов.

Достоверность изменений численности исследованных групп микроорганизмов приведена в таблице 3.

Таблица 3

Критерий достоверности различий (tэксп*) между численностью микроорганизмов в фоне и разных вариантах опыта

|

Группа микроорганизмов |

Вариант опыта |

||

|

1-й |

2-й |

3-й |

|

|

Бактерии, усваивающие органический азот |

4,19 |

4,63 |

4,75 |

|

Бактерии группы кишечной палочки |

2,90 |

4,48 |

0,70 |

|

Фитопатогеные бактерии |

3,26 |

13,85 |

7,12 |

|

Бактерии-анаэробы |

2,75 |

2,54 |

6,26 |

|

Микроскопические грибы |

2,65 |

6,95 |

14,23 |

|

Бактерии, усваивающие минеральный азот |

8,91 |

7,33 |

7,04 |

* t эксп – критерий разности достоверен при t эксп ≥ t St ( t St = 2,78 для р = 0,05; t St = 4,60 для р = 0,01; t St = 8,61 для р = 0,001). Варианты опыта: см. табл.2.

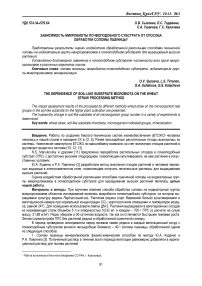

На рисунке 1 показано соотношение общего количества бактерий, усваивающих органический азот, и спорообразующих бактерий в стадии спор.

Рис. 1. Численность бактерий в зависимости от способа обработки соломы пшеницы: 1 – солома, минерализованная физико-химическим методом; 2 – сухая солома; 3 – предварительно замоченная солома. КОЕ – колониеобразующие единицы

Количество споровых бактерий в стадии спор между вариантами опыта и фоном достоверно не отличалось (см. рис. 1). В фоне на момент отбора проб основную массу бактерий, усваивающих органический азот, составляли бактерии в стадии спор (до 76 %), тогда как в вариантах опыта с добавлением соломы пшеницы их в среднем было 10 %.

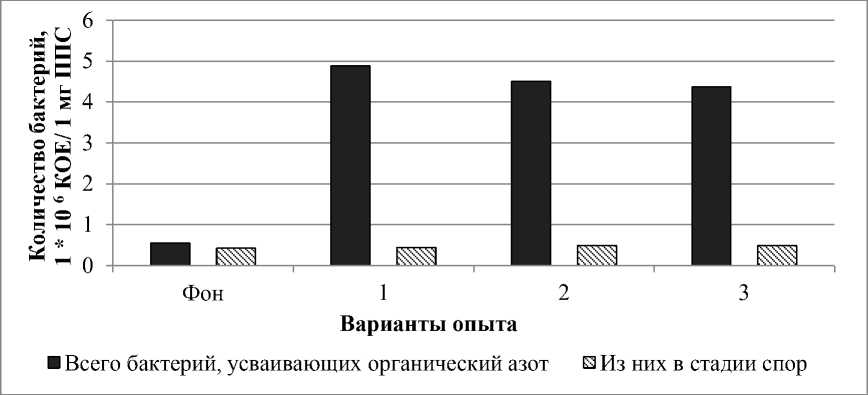

Полагаем, что внесение переработанной соломы пшеницы любым из использовавшихся способов

Рис. 2. Численность бактерий, усваивающих органический азот, в зависимости от способа обработки соломы пшеницы: обозначения см. рис. 1

Предполагаем, что высокий процент спорообразующих бактерий в фоне (см. рис. 2) указывает на присутствие большего количества трудноокисляемых органических веществ, чем в других вариантах опыта.

В таблице 4 представлены данные об изменении численности физиологических групп микроорганизмов, выделенных на жидких питательных средах.

Таблица 4

Численность микроорганизмов в почвоподобном субстрате на жидких питательных средах в зависимости от способа обработки соломы

|

Вариант опыта |

Микроорганизмы |

|||

|

Аммонифицирующие, 1×105 |

Денитрифицирующие |

Целлюлозоразрушающие, 1×103 |

||

|

косвенные, 1×103 |

истинные, 1×103 |

|||

|

Фон |

13,40 |

44,70 |

2,23 |

2,23 |

|

1 |

7,62 |

7,62 |

0,08 |

3,77 |

|

2 |

93,90 |

35,70 |

0,28 |

28,18 |

|

3 |

179,00 |

9,93 |

3,77 |

9,14 |