Зависимость морфофункциональных параметров сетчатки от площади субмакулярных кровоизлияний

Автор: Босов Э.Д., Шишкин М.М., Долганова А.А., Файзрахманов Р.Р., Хусанов И.Х., Смирнова-Сотмари В.Б.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести анализ морфофункциональных параметров сетчатки при субмакулярном кроиовзилянии различной площади на фоне возрастной макулярной дегенерации. Проведено проспективное исследование, в которое было включено 109 глаз (98 пациентов) разделленых на 3 группы отличных по размерам кровоизлияния. Результаты: Статистический анализ выявил достоверные различия между группами пациентов с различной площадью СМК в МКОЗ между всеми парами групп: при сравнении 1-й и 2-й групп (U = 1228, p <0.001), 2-й и 3-й групп (U = 1254, p<0.001), а также 1-й и 3-й групп (U = 1254, p<0.001). Корреляционный анализ с использованием r-критерия Спирмена выявил сильную обратную зависимость между площадью СМК и показателями МКОЗ (rS = -0.81), а также сильную положительную связь между значениями ЦТС и площадью СМК (rS = 0,85). Заключение: Полученные данные демонстрируют, что увеличение площади субмакулярного кровоизлияния приводит к прогрессирующему ухудшению функционального состояния сетчатки.

Субмакулярное кровоизлияние, макулярная дегенерация, ВМД

Короткий адрес: https://sciup.org/140312736

IDR: 140312736 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_4_S1_139

Текст научной статьи Зависимость морфофункциональных параметров сетчатки от площади субмакулярных кровоизлияний

Субмакулярное кровоизлияние (СМК) – патологическое состояние, характеризующееся скоплением крови между пигментным эпителием сетчатки (ПЭС) и нейросенсорной сетчаткой, что приводит к ее геморрагической отслойке [1]. Данный процесс сопровождается активацией окислительного стресса, воспалительной реакцией и апоптозом фоторецепторов, что в конечном итоге приводит к необратимой дисфункции макулярной зоны и стойкому снижению остроты зрения [1; 4]. Основной причиной развития СМК остается возрастная макулярная дегенерация [3–5].

Развитие СМК сопровождается выраженным снижением зрительных функций, проявляющимся комплексом симптомов [1; 2; 5]. Основными клиническими проявлениями выступают значительное уменьшение максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), появление метаморфопсий и образование скотом в центральном поле зрения [5]. Степень функциональных нарушений имеет зависимость с площадью кровоизлияния, что требует применения специализированных методов диагностики для точной оценки состояния макулярной зоны и объективизации полученных данных. Однако в отечественной литературе не представлен анализ анатомо-функциональных различий при СМК различной площади на больших выборках.

Цель

Провести анализ морфофункциональных параметров сетчатки при СМК различной площади на фоне возрастной макулярной дегенерации.

Материалы и методы

Проведено проспективное исследование, в которое было включено 109 глаз (98 пациентов) с СМК, развившимися на фоне неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации (нВМД). Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от площади СМК (Рис. 1). Сравнительный анализ показал, что группы были сопоставимы по следующим параметрам: количество интравитреальных инъекций (ИВВ) анти-VEGF в анамнезе, продолжительность СМК, внутриглазное давление (ВГД). Всем пациентам проведено комплексное офтальмологическое обследование, включающее визометрию, определение максимально корригированной остроты зрения, микропериметрию, оптическую когерентную томографию (ОКТ), биомикроскопию, офтальмоскопию и бесконтактную тонометрию.

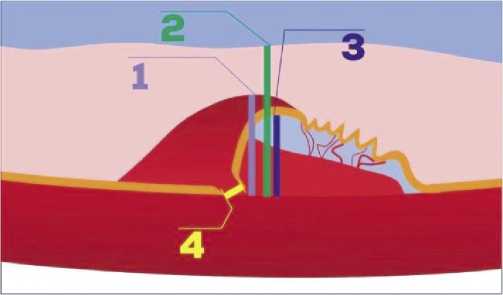

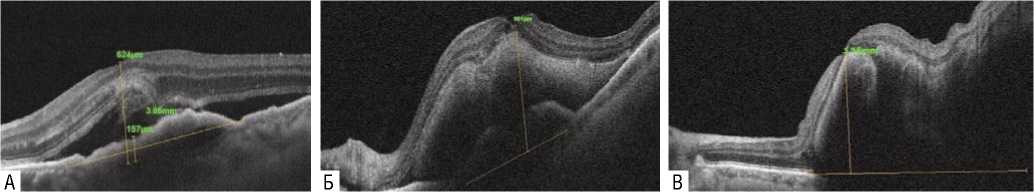

Основные исследуемые параметры анатомических особенностей сетчатки на фоне СМК представлены на рисунке 2.

Пацииенты с СМК при ВМД

(109 случаев)

1-я группа

(38 случаев)

1-5ДДЗН

(3,8-19 мм2)

2-я группа

(38 случаев) > 5 ДДЗН (19-30 мм2)

3-я группа

(33 случая) за пределами сосудистых аркад (> 30 мм2)

Рис. 1. Дизайн исследования. Примечание : СМК – cубмакулярное кровоизлияние; ВМД – возрастная макулярная дегенерация; ДДЗН – диаметры диска зрительного нерва.

Рис. 2. Исследуемые морфологические показатели заднего отрезка глазного яблока. Примечание: 1 – высота субмакулярного кровоизлияния (СМК), 2 – центральная толщина сетчатки (ЦТС), 3 – элевация пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), 4 – наличие сквозного дефекта ПЭС.

Табл. 1. Средние значения площади СМК

|

Группа |

Средний размер гематомы |

Значение |

|

1-я |

6.33±2.12 |

Малые кровоизлияния |

|

2-я |

20.54±3.85 |

Средние кровоизлияния |

|

3-я |

39.61±5.11 |

Обширные кровоизлияния |

Результаты

Офтальмоскопия

При проведении непрямой офтальмоскопии с высокодиоптрийными линзами во всех случаях наблюдались: четко определяемое проминирующее субретинальное образование с относительно отграниченными контурами, признаки геморрагической отслойки нейросенсорной сетчатки различной степени выраженности. Для измерения площади кровоизлияний использовалась метрическая система (мм2) с учетом значительной вариабельности контуров гематом и неправильной формы большинства кровоизлияний (Табл. 1).

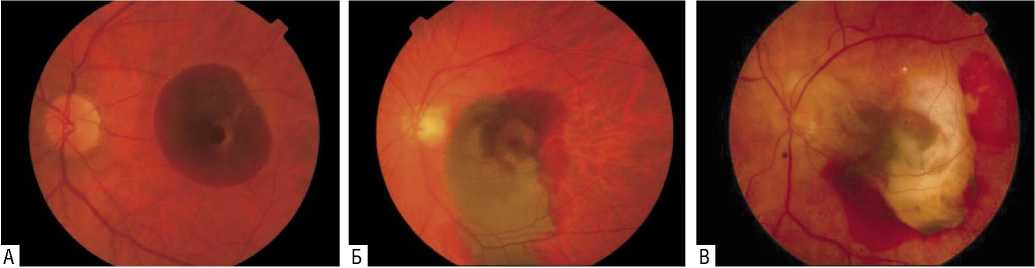

Проведенный анализ выявил четкую зависимость между площадью кровоизлияния и особенностями его контуров. В 1-й группе СМК имели округлую или овальную форму с четкой демаркационной линией. 2-я и 3-я группы характеризовались неровностью, частичной нечеткостью контуров и нарушением пропорций кровоизлияния, при этом прослеживалась корреляция степени нарушений с увеличением площади кровоизлияния. Офтальмоскопическая картина при СМК демонстрирует четкую временную зависимость: кровоизлияние продолжительностью менее 14 суток имеет темно-красный или бурый оттенок, гомогенной структуры (Рис. 3 А). При наличии кровоизлияния в пределах от 2 до 4 недель наблюдается неоднородная структура зоны СМК, появление серо-желтых участков, соответствующих местам формирования фиброзной ткани (Рис. 3 Б). При продолжтиль-ности СМК более 1 месяца на глазном дне наблюдаются белые проминирующие очаги, структурной основой которых является организованный фибрин (Рис. 3 В).

Примечание: фото глазного дна; а) СМК продолжительностью до 14 суток, б) СМК продолжительностью с 14 по 26 сутки, в) СМК продолжительностью более 30 суток, СМК – cубмакулярное кровоизлияние.

Субретинальное кровоизлияние демонстрирует выраженный экранирующий эффект, существенно ограничивающий визуализацию глубоких структур. В 1-й группе визуализация ПЭС и хориокапилляров была возможна в 87% случаев, во 2-й и 3-й группах оценка подлежащих структур доступна лишь в 37% и 3% на-

Рис. 3. Варианты офтальмоскопических признаков субмакулярных кровоизлияний различной продолжительности. Примечание: фото глазного дна; а) СМК продолжительностью до 14 суток, б) СМК продолжительностью с 14 по 26 сутки, в) СМК продолжительностью более 30 суток, СМК – cуб-макулярное кровоизлияние.

Табл. 2. Показатели максимально корригированной остроты

|

Группы |

Mean |

SD |

Median |

Min |

Max |

Range |

SE |

|

1-я |

0,44*# |

0,14*# |

0,4*# |

0,2 |

0,7 |

0,5 |

0,02 |

|

2-я |

0,24# |

0,12# |

0,2# |

0,1 |

0,5 |

0,4 |

0,02 |

|

3-я |

0,02* |

0,01* |

0,02* |

0 |

0,05 |

0,05 |

0 |

Примечание : Mean – среднее значение, SD – стандартное квадратичное отклонение, Median – медианное значение, Min – минимальное значений, Max – максимальное значение, range – разброс, SE – стандартная ошибка, – p < 0,001 при сравнении с данными пациентов 2-й группы, # – p < 0,001 при сравнении с данными пациентов 3-й группы.

блюдений соответственно. Витреальные изменения при СМК также коррелируют с размерами СМК (признака не наблюдалось в 1-й группе, присутствовал в 6 % случаев во 2-й и в 15 % случаев в 3-й группе) и характеризуются умеренным гемофтальмом, не затрудняющим осмотр глазного дна и не требующим лечения.

Функциональные параметры

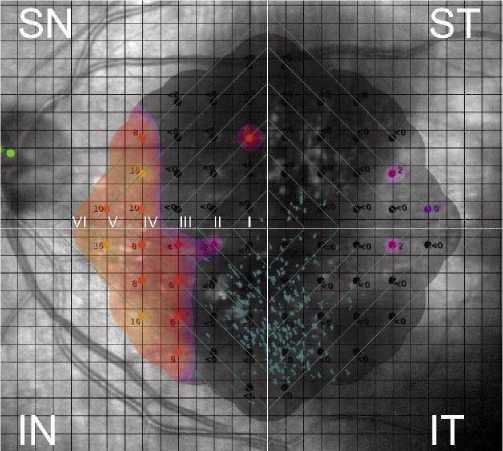

В представленном исследовании проведен детальный анализ функциональных показателей. Микропериметри-ческое исследование выполнялось по стандартизированному протоколу с применением стратегии тестирования 4–2. Использовалась сетка из 68 стимулов, расположенных в пределах 18° от точки фиксации, с шагом 1, 3, 5, 7 и 9° по основным меридианам. Это позволило получить объективные данные о светочувствительности сетчатки в диапазоне от 0 до 36 дБ, а также точно определить зоны абсолютной скотомы, которым присваивалось значение -1 дБ. Статистический анализ выявил достоверные различия в функциональных показателях между группами пациентов с различной площадью СМК. Применение критерия Манна-Уитни показало значимые различия в показателях МКОЗ между всеми парами групп: при сравнении 1-й и 2-й групп (U = 1228, p<0.001), 2-й и 3-й групп (U = 1254, p<0.001), а также 1-й и 3-й групп (U = 1254, p<0.001) (Табл. 2). Корреляционный анализ с использованием r-критерия Спирмена выявил сильную обратную зависимость между площадью СМК и показателями МКОЗ (rS = -0.81), что подтверждает значительное влияние объема кровоизлияния на зрительные функции (Рис. 4).

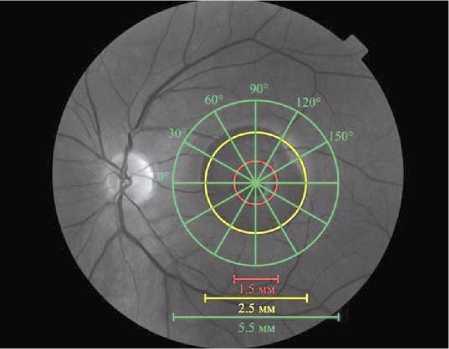

В ходе исследования впервые была разработана и применена оригинальная методика топографической оценки функциональных изменений сетчатки, основанная на анатомическом зонировании макулярной области (Рис. 4). Данный подход позволил выявить четкую зависимость между локализацией кровоизлияния и степенью нарушения светочувствительности в различных отделах макулы.

Результаты микропериметрического исследования продемонстрировали статистически значимые различия в показателях общей светочувствительности между всеми группами сравнения (Табл. 3, Рис. 5). При попарном анализе с использованием U-критерия Манна-Уитни были получены следующие значения: при сравнении 1-й

Рис. 4. Топографическая градация зон светочувствительности у пациента с субмакулярным кровоизлиянием.

Примечание : протокол микропериметрического исследования; SN (superior nasal) – верхненосовая зона, ST (superior temporal) – верхневисочная зона, IN (inferior nasal) – нижненосовая зона, IT (inferior temporal) – нижневисочная зона.

Табл. 3. Показатели светочувствительности, дБ

|

Группы |

Mean |

SD |

Median |

Min |

Max |

Range |

SE |

|

1-я |

14,07*# |

3,62*# |

14 *# |

7,5 |

21,3 |

13,8 |

0,59 |

|

2-я |

5,27# |

1,72# |

4,95 # |

2,4 |

9 |

6,6 |

0,28 |

|

3-я |

0,32* |

0,77* |

0,2* |

–1,0 |

2,1 |

3,5 |

0,13 |

Примечание : Mean – среднее значение, SD – стандартное квадратичное отклонение, Median – медианное значение, Min – минимальное значений, Max – максимальное значение, range – разброс, SE – стандартная ошибка, * – p < 0,001 при сравнении с данными пациентов 2-й группы, # – p < 0,001 при сравнении с данными пациентов 3-й группы.

и 2-й групп (U = 1436, p<0.001), 2-й и 3-й групп (U = 1254, p<0.001), а также 1-й и 3-й групп (U = 1254, p<0.001). Наибольшая вариабельность показателей отмечалась в группе с малыми СМК (разброс значений составил 13.8 дБ), что на 52% превышало аналогичный показатель во 2-й группе и на 75% - в 3-й группе. Корреляционный анализ выявил сильную обратную зависимость между площадью кровоизлияния и светочувствительностью сетчатки (rS = -0.91).

Во всех группах наблюдалась выраженная асимметрия нарушений светочувствительности с максимальным снижением в нижневисочном секторе. Количество абсолютных скотом: в группе с обширными СМК их число в 5 раз превышало показатели 1-й группы (p<0.001, U = 0) и в 1.6 раза – показатели 2-й группы (p<0.001, U = 2). Различия между 1-й и 2-й группами также были статистически значимыми (p<0.001, U = 5.5).

Рис. 5. Варианты микропериметрических данных пациентов с СМК различной площади. Примечание: а) протокол пациента 1-й группы, б) протокол пациента 2-й группы, в) протокол пациента 3-й группы.

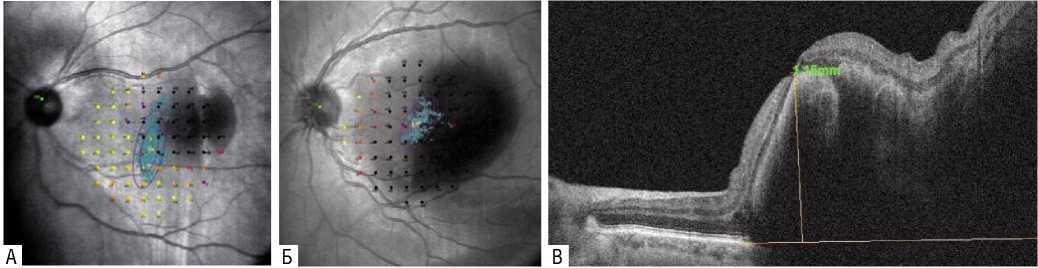

Рис. 6. Варианты измерения ЦТС по данным ОКТ пациентов с СМК различной площади. Примечание: а) протокол пациента 1-й группы, б) протокол пациента 2-й группы, в) протокол пациента 3-й группы.

Морфологические параметры

В ходе исследования измерение ЦТС проводилось по максимальному расстоянию между мембраной Бруха и внутренней пограничной мембраной в фовеолярной зоне на кросс-секционных ОКТ-сканах (Рис. 6).

Сравнительный анализ показателей ЦТС выявил статистически достоверные различия между всеми группами пациентов. Средние значения ЦТС составили 733,21±78,33 мкм в первой группе, 1196,66±150,19 мкм во второй группе и 1408,58±241,29 мкм в третьей группе. Попарные сравнения с использованием критерия Манна-Уитни подтвердили значимость различий на уровне p<0,001 для всех пар групп. Корреляционный анализ продемонстрировал сильную положительную связь между значениями ЦТС и площадью СМК (rS = 0,85) (Табл. 4).

Получены достоверные различия высоты СМК между группами: 350±75,43 мкм в первой группе, 754,95±131,39 мкм во второй и 1010,94±180,82 мкм в третьей группе. Статистический анализ с использованием U-критерия Манна-Уитни выявил значимые различия между всеми парами групп: первая и вторая группы (U = 7, p<0,001), вторая и третья группы (U = 168, p<0,001), первая и третья группы (U = 0, p<0,001). Корреляционный анализ между высотой и площадью СМК выявил, что при малых размерах СМК увеличение площади кровоизлияния более предсказуемо сопровождается ростом его высоты, в то время как при обширных геморрагиях эта зависимость становится менее выраженной.

Табл. 4. Показатель центральной толщины сетчатки, мкм

|

Группы |

Mean |

SD |

Median |

Min |

Max |

Range |

SE |

|

1-я |

733,21*# |

78,33*# |

716*# |

612 |

918 |

306 |

12,71 |

|

2-я |

1196,66# |

150,19# |

1231# |

845 |

1453 |

608 |

24,36 |

|

3-я |

1408,58* |

241,29* |

1387* |

975 |

1876 |

901 |

42 |

Примечание : Mean – среднее значение, SD – стандартное квадратичное отклонение, Median – медианное значение, Min – минимальное значений, Max – максимальное значение, range – разброс, SE – стандартная ошибка, – p < 0,001 при сравнении с данными пациентов 2-й группы, # – p < 0,001 при сравнении с данными пациентов 3-й группы.

Рис. 7. опографическая градация зон для выполнения ОКТ-сканирования у пациента с СМК. Примечание: ОКТ – оптическая когерентная томография, СМК – субмакулярное кровоизлияние.

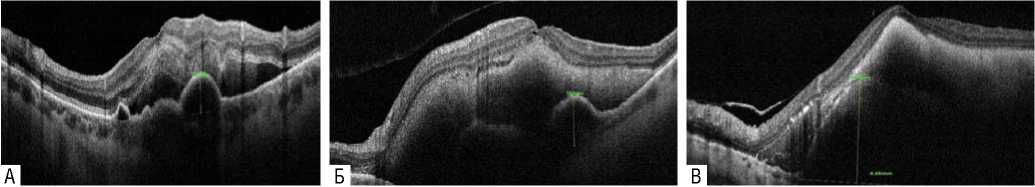

Рис. 8. Измерение элевации ПЭС по данным ОКТ пациентов с СМК различной площади. Примечание: а) протокол пациента 1-й группы, б) протокол пациента 2-й группы, в) протокол пациента 3-й группы.

Топографический анализ с использованием инновационного алгоритма ОКТ-исследований в режиме Radial lines позволил провести детальную оценку пространственного распределения СМК. Методика включала измерение высоты кровоизлияния в 6 радиальных срезах (0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°), ориентированных на фовеолярную ямку (Рис. 7).

Были выявлены зональные особенности распределения высоты СМК. В 1-й группе: максимальные значения в фовеолярной зоне нижневисочного и верхневисочного секторов. Во 2-й группе: преимущественное увеличение высоты в парафовеальной зоне нижневисочного сектора. В 3-й группе: доминирование кровоизлияния в перифо-веальной зоне нижневисочного сектора.

Измерение элевации ПЭС предоставило важные данные для оценки активности хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ) и наличия геморрагического компонента под пигментным эпителием (Рис. 8).

Статистический анализ выявил достоверные различия показателей элевации ПЭС между всеми группами: в 1-й группе – 227,58±56,23 мкм, во 2-й группе – 284,11±64,14 мкм, в 3-й группе – 471,04±105,4 мкм. При этом корреляционный анализ не выявил значимой взаимосвязи между величиной элевации ПЭС и площадью СМК (rS = 0,14; 0,2; 0,1 для 1-й, 2-й и 3-й групп соответственно), что свидетельствует о сложном многокомпонентном характере патогенеза субмакулярных кровоизлияний.

Обсуждение

Анализ структурных параметров глазного дна при субмакулярных кровоизлияниях (СМК) различной площади выявил общность офтальмоскопической картины, характеризующейся наличием проминирующего субретинального образования в макулярной области. Ключевые дифференцирующие признаки включают прогрессирующее затруднение визуализации наружных слоев сетчатки и хориоидеи с увеличением площади СМК (доступность осмотра снижалась с 87% при малых СМК до 3% при обширных); прямую корреляцию между площадью кровоизлияния и степенью проминенции, обусловленной объемом субретинальной крови и вторичной отслойкой нейросенсорной сетчатки.

Наибольшие значения светочувствительности сетчатки зарегистрированы в 1-й группе, что объясняется минимальной зоной экранирования световых стимулов при микропериметрии. Характерной топографической особенностью оказалось значительное снижение светочувствительности в нижневисочном квадранте, что связано с перераспределением крови в субмакулярном пространстве под действием гравитации в нижние отделы. При этом в 1-й группе наблюдалась вариабельность распределения СМК – от сегментарного вовлечения до тотального заполнения фовеолярной зоны.

Наиболее выраженные нарушения центрального поля зрения отмечены в 3-й группе, где выпадение достигло 86%, что свидетельствует о формировании абсолютных скотом. Во 2-й группе этот показатель составил 53%, а в 1-й – 19%. Статистический анализ подтвердил наличие сильной отрицательной корреляции между площадью СМК и основными функциональными параметрами: МКОЗ, светочувствительностью и стабильностью фиксации. Одновременно выявлена положительная корреляционная связь между размером кровоизлияния и количеством абсолютных скотом.

В рамках исследования проведена комплексная мультимодальная оценка структурных изменений сетчатки в соответствии с классификационными критериями СМК. Анализ выявил значительную вариабельность морфологических параметров в зависимости от площади кровоизлияния. Наибольшие межгрупповые различия отмечены в показателях (ЦТС): значения в 3-й группе превышали таковые во 2-й группе в 1,2 раза и в 1-й группе – в 2 раза. Высота СМК в 1-й группе была в 2,2 раза меньше, чем во 2-й, и в 2,9 раза меньше, чем в 3-й группе.

Корреляционный анализ продемонстрировал, что оценка обширности СМК должна включать не только площадь, но и объем кровоизлияния, поскольку наибольшая высота не всегда коррелирует с максимальной площадью. На основе этих данных разработано специализированное программное обеспечение для трехмерного моделирования СМК, позволяющее точнее оценивать размеры и пространственную конфигурацию субретинальных геморрагий.

Наибольшие показатели отслойки пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) зарегистрированы в 3-й группе, где элевация ПЭС в 2 раза превышала показатели 1-й группы

и в 1,6 раза – 2-й группы. Это объясняет высокую частоту дефектов ПЭС (36%) в группе с массивными кровоизлияниями и связанные с этим неблагоприятные функциональные исходы. Важно отметить, что при обширных СМК разрывы ПЭС часто остаются невыявленными при стандартной офтальмоскопии из-за экранирующего эффекта кровоизлияния.

Установлено отсутствие корреляции между величиной элевации ПЭС и площадью СМК (rS = 0,1–0,2), что указывает на сложные патогенетические механизмы развития кровоизлияний при неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации.

Полученные данные подтверждают, что обширность СМК оказывает наиболее значимое влияние на функциональные показатели, а также подчеркивают диагностические сложности дифференциации ОКТ-признаков нВМД при массивных кровоизлияниях (2-я и 3-я группы).

Выводы

Полученные данные демонстрируют, что увеличение площади субмакулярного кровоизлияния приводит к прогрессирующему ухудшению функционального состояния сетчатки. Это проявляется как снижением остроты центрального зрения, так и уменьшением светочувствительности макулярной области, вплоть до формирования абсолютных скотом при обширных кровоизлияниях.

Результаты исследования подчеркивают важность ранней диагностики и своевременного лечения СМК для сохранения зрительных функций.