Зависимость ОБЭ плотноионизирующего излучения от радиочувствительности и стадии роста клеток

Автор: Воробей О.А., Петин В.Г., Толкаева М.С., Филимонова А.Н.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время анализ закономерностей проявления ОБЭ плотноионизирующих излучений является актуальной проблемой для радиобиологического обоснования активно внедряющейся в практику адронной терапии опухолей человека. Экспериментально изучить зависимость ОБЭ плотноионизирующего излучения от радиочувствительности и стадии роста клеток, подтвердить участие процессов восстановления клеток в формировании ОБЭ альфа-частиц - цель проведённого исследования. В экспериментах использованы гаплоидные и диплоидные дрожжевые клетки Saccharomyces cerevisiae дикого типа и их радиочувствительные мутанты, обладающие различной способностью восстанавливаться от радиационных повреждений, индуцированных редко- и плотноионизирующим излучением. Клетки облучали в стационарной и логарифмической стадиях роста. В результате исследований показано, что для гаплоидных дрожжевых клеток, облучённых g-квантами 60Co и a-частицами 239Pu в стационарной стадии роста, ОБЭ=2,3 независимо от дозы ионизирующего излучения. Наоборот, на стадии деления клеток ОБЭ повышалась с 1,9 до 6 с увеличением дозы. При облучении диплоидных клеток в стационарной стадии роста ОБЭ=5,4 и практически не зависела от дозы, а на стадии размножения клеток ОБЭ a-частиц резко повышалась от 4,5 до 8,7 с уменьшением дозы ионизирующего излучения. Для радиочувствительных мутантов ОБЭ a-частиц слабо зависела от плоидности и несколько уменьшалась при облучении делящихся клеток (ОБЭ=1,6) по сравнению с облучением клеток в стационарной стадии роста (ОБЭ=2,2). Полученные результаты согласуются с точкой зрения, что ОБЭ плотноионизирующих излучений определяется не только вероятностью формирования первичных повреждений на физико-химической стадии взаимодействия ионизирующих излучений с клеточными структурами, но и способностью клеток восстанавливаться от сублетальных и потенциально летальных повреждений на биохимическом этапе их реализации. Подчёркивается необходимость принимать во внимание полученную вариабельность значений ОБЭ излучений с высокими ЛПЭ при интерпретации опытов с культивируемыми клетками млекопитающих. Поскольку процессы взаимодействия a-частиц с живой материей качественно идентичны взаимодействию протонов, образующихся в тканях при облучении нейтронами, полученные результаты должны учитываться при анализе эффективности противоопухолевой лучевой терапии адронного излучения - нейтронами, протонами и другими тяжёлыми заряженными частицами.

Относительная биологическая эффективность (обэ), дрожжевые клетки, g-кванты, a-частицы, плоидность клеток, стадия роста, восстановление клеток, репарация днк, радиочувствительные мутанты, линейные потери энергии (лпэ), радиационные повреждения

Короткий адрес: https://sciup.org/170171531

IDR: 170171531 | УДК: 612.014.482:576.3 | DOI: 10.21870/0131-3878-2020-29-2-57-66

Текст научной статьи Зависимость ОБЭ плотноионизирующего излучения от радиочувствительности и стадии роста клеток

Начиная с классических работ, положивших начало теоретической радиобиологии, в течение многих лет считали, что увеличение относительной биологической эффективности (ОБЭ) ионизирующих излучений с увеличением линейных передач энергии (ЛПЭ) происходит из-за повышенной вероятности формирования первичного радиационного повреждения или благодаря взаимодействию между физическими событиями передачи энергии заряженными частицами на микрогеометрическом уровне [1-5]. Актуальность изучения закономерностей проявления ОБЭ плотноионизирующих излучений обусловлена всё возрастающим использованием излуче-

Воробей О.А .* – мл. научн. сотр.; Петин В.Г. – гл. научн. сотр., д.б.н., проф.; Толкаева М.C. – инженер. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Филимонова А.Н. – лаборант-исследователь. ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

ний с высокими ЛПЭ в лучевой терапии. Однако влияние дозы излучения на ОБЭ не всегда носит однонаправленный характер и определяется рядом факторов, в частности, физиологическим состоянием и генотипом клеток [6, 7]. Значения ОБЭ могут быть обусловлены не только различной энергией, требуемой для формирования первичных радиационных повреждений, но и способностью клеток восстанавливаться от потенциально летальных и сублетальных повреждений [8-10]. В этих работах показано, что значения ОБЭ излучений с высокими ЛПЭ в значительной степени детерминируются способностью клеток восстанавливаться от радиационных повреждений. Остаются недостаточно изученными закономерности и механизмы формирования повышенных ОБЭ излучений, используемых в ядерной медицине [2]. В частности, имеется сравнительно мало публикаций, посвящённых систематическому сопоставлению на одном объекте ОБЭ плотноионизирующих излучений для гаплоидных и гомозиготных диплоидных клеток, находящихся в разных стадиях роста. В данной работе на дрожжевых клетках, как простейшей модели эукариотических клеток, получены новые экспериментальные данные о зависимости ОБЭ α-частиц от плоидности, стадии роста и генотипа клеток.

Материал и методы

В опытах использованы следующие гаплоидные и диплоидные дрожжевые клетки Saccharomyces cerevisiae : штаммы дикого типа S288C (RAD), XS800 (RAD/RAD) и их радиочувствительные мутанты XS774-4d (rad51) и XS806 (rad51/rad51). Радиобиологические реакции этих штаммов хорошо изучены [6, 11]. При облучении клеток в стационарной стадии роста использовали 4-6 суточные культуры диплоидных клеток и 12-14 суточные культуры гаплоидных клеток, выращенные на твёрдой питательной среде при 30 °С. Протяжённость предрадиацион-ного культивирования определялась временем прекращения почкования клеток. Для облучения клеток в логарифмической стадии роста клетки культивировали в жидкой питательной среде при 30 °С. Для облучения использовали клетки, находившиеся в жидкой питательной среде в течение 18-24 часов, когда концентрация клеток составляла около 106 клеток/мл при начальной концентрации 102 клеток/мл. Затем клетки отмывали от питательной среды центрифугированием и ресуспендировали в воде для последующего облучения суспензии клеток γ-квантами 60Co (20 Гр/мин) и монослоя клеток α-частицами 239Pu, средняя энергия α-частиц составляла 3,5 МэВ (25 Гр/мин). Средняя ЛПЭ таких α-частиц составляет 130 кэВ/мкм [6, 9]. Именно при таком значении ЛПЭ наблюдается максимум в зависимости ОБЭ от ЛПЭ для большинства эукариотических клеток [1, 3]. Из-за малой проникающей способности α-частиц облучали монослой клеток: 0,02 мл суспензии концентрацией 5·107 клеток/мл наносили на поверхность голодного агара и на 20-30 мин помещали в термостат (30 °С) для выпаривания воды из капли. Дозиметрия использованных источников описана ранее [6, 9]. Каждый опыт повторяли 3-5 раз. Результаты представлены в виде среднего значения и его стандартной ошибки.

Результаты и обсуждение

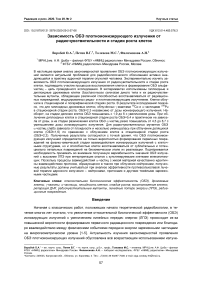

На рис. 1 приведены кривые доза-эффект для гаплоидных (А) и гомозиготых диплоидных (Б), дрожжевых клеток S. cerevisiae, которые облучали в стационарной стадии роста. ОБЭ оценивали отношением изоэффективных доз редко- и плотноионизирующего излучения. Расчёты показывают, что для гаплоидных клеток ОБЭ=2,3, в то время как для изогенного диплоидного штамма ОБЭ=5,4 независимо от дозы или уровня выживаемости, для которого она рассчитывается. Эти данные свидетельствуют о том, что для клеток, способных восстанавливаться от ра- диационных повреждений, значение ОБЭ излучений с высокими ЛПЭ была намного выше, чем для гаплоидного штамма, характеризующегося повышенной радиочувствительностью из-за пониженной способности к репарации повреждений ДНК [12, 13].

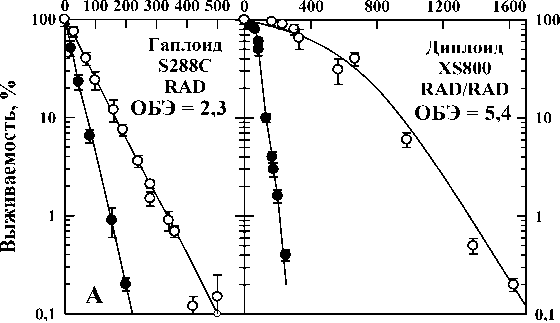

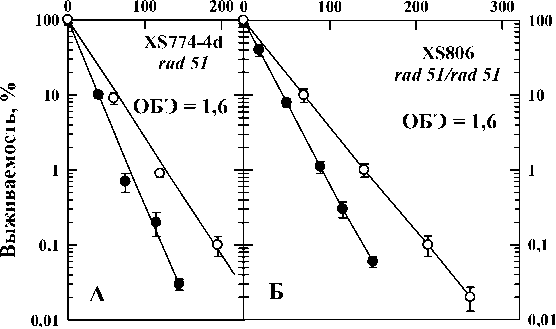

На основании данных, показанных на рис. 1, можно ожидать, что для радиочувствительных мутантов с пониженной способностью восстанавливаться от радиационных повреждений ОБЭ должна быть меньше, чем для исходных родительских штаммов с полноценной системой репарации. На рис. 2 представлены кривые доза-эффект для гаплоидных (А) и гомозиготных диплоидных (Б) дрожжевых клеток S. cerevisiae , которые облучали в стационарной стадии роста. Оба эти штамма были получены из исходных родительских штаммов, результаты облучения которых представлены на рис. 1.

Доза, Гр

Рис. 1. Кривые выживаемости гаплоидных (А) и диплоидных (Б) дрожжевых клеток S. cerevisiae дикого типа, облучённых в стационарной стадии роста γ-квантами 60Со (светлые значки) и α-частицами 239Pu (тёмные значки).

Доза, Гр

Рис. 2. Кривые выживаемости радиочувствительных мутантов гаплоидных (А) и диплоидных (Б) дрожжевых клеток S. cerevisiae , облучённых в стационарной стадии роста γ-квантами 60Со (светлые значки) и α-частицами 239Pu (тёмные значки).

Видно, что мутация rad51 привела к тому, что радиочувствительность гаплоидных клеток немного повысилась, в то время как для диплоидных клеток радиочувствительность повысилась в значительной степени. Это обусловлено пониженной способностью диплоидного мутан- та к рекомбинационной репарации, принимающей участие в восстановлении клеток от двуните-вых разрывов ДНК [12-14]. Отсюда следует, что значения ОБЭ излучений с высокими ЛПЭ меньше для клеток с пониженной эффективностью восстанавливаться от радиационных повреждений, т.е. ОБЭ в значительной степени детерминируется способностью клеток к восстановлению.

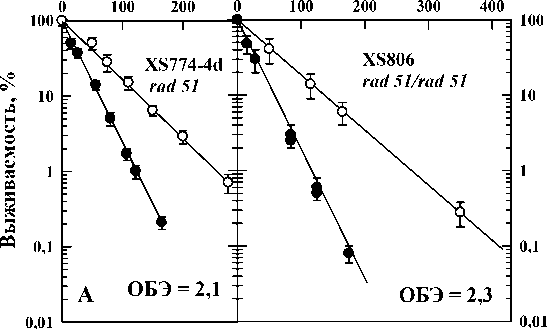

Ранее было продемонстрировано [6], что кривые выживаемости гаплоидных штаммов дрожжей в логарифмической стадии роста характеризуются наличием резистентного участка («хвоста»), уровень нахождения которого на кривой доза-эффект определяется процентом клеток, образовавших почку определённого размера, когда хромосомы удвоились, но не успели перейти в дочернюю клетку. Такие клетки должны реагировать на облучение подобно диплоидным клеткам. Тогда следовало ожидать, что в области хвоста кривой выживаемости ОБЭ должна значительно возрастать. Результаты экспериментов, приведённые на рис. 3А и 3В, подтверждают это следствие: в области резистентного участка ОБЭ значительно возрастает, достигая максимального значения (ОБЭ=5,4), а затем плавно уменьшается. Такая закономерность наблюдается для сигмоидных кривых выживаемости культивируемых клеток млекопитающих [1, 3].

Известно принципиальное отличие в реакциях дрожжевых клеток и культивируемых клеток млекопитающих на действие плотно- и редкоионизирующих излучений. Суть этих отличий состоит в том, что даже при очень больших значениях ЛПЭ форма кривой выживаемости диплоидных дрожжевых клеток остаётся сигмоидной, в то же время кривые доза-эффект культивируемых клеток млекопитающих превращаются из сигмоидной после действия редкоионизирую-щих излучений в экспоненциальные после облучения излучениями с высокими ЛПЭ. Представляется актуальным интерпретировать эти различия. Отметим, что клетки млекопитающих облучают, как правило, в логарифмической, а дрожжи – в стационарной стадии роста. Поэтому на рис. 3Б и 3Г приведены зависимости выживаемости и ОБЭ α-частиц от дозы ионизирующего излучения для диплоидных дрожжевых клеток, облучённых в логарифмической стадии роста. Главное отличие реакций диплоидных клеток, облучённых в стационарной и логарифмической стадиях роста, заключается в том, что в первом случае форма кривой выживания не зависела от качества излучения, а во втором случае наоборот – в области малых доз сигмоидная форма кривой доза-эффект превращается в экспоненциальную, как и для клеток млекопитающих (рис. 3Б). Именно поэтому с уменьшением дозы ОБЭ увеличивается до больших значений – ОБЭ=8,7 (рис. 3Г).

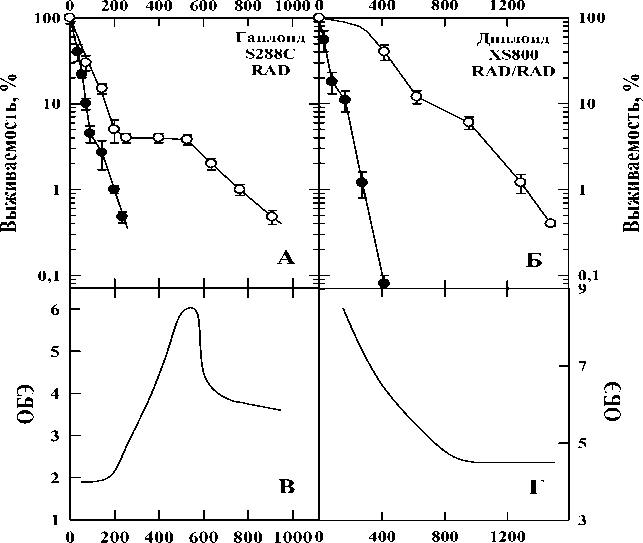

На рис. 4 представлены кривые выживаемости радиочувствительных мутантов гаплоидных (рис. 4А), и гомозиготных диплоидных (рис. 4Б), дрожжевых клеток S. cerevisiae , облучённых в логарифмической стадии роста. Очевидно, что в этом случае кривые выживаемости обоих штаммов были экспоненциальными и не имели резистентных хвостов, так как эти штаммы не могли восстанавливаться от двунитевых разрывов ДНК. Поскольку известно, что в логарифмической стадии роста некоторые системы репарации подавлены, эти данные также свидетельствуют в пользу точки зрения, что ОБЭ плотноионизирующих излучений детерминируются как физико-химическим этапом формирования радиационных повреждений, так и способностью клеток восстанавливаться на биохимическом этапе реализации (фиксации) повреждений.

Доза, Гр

Доза, Гр

Рис. 3. Зависимость выживаемости (А, Б) и ОБЭ α-частиц (В, Г) от дозы ионизирующего излучения для гаплоидных (А, В) и диплоидных (Б, Г) дрожжевых клеток S. cerevisiae дикого типа, облучённых в логарифмической стадии роста γ-квантами 60Со (светлые значки) и α-частицами 239Pu (тёмные значки).

Доза, Гр

Рис. 4. Кривые выживаемости радиочувствительных мутантов гаплоидных (А) и диплоидных (Б) дрожжевых клеток S cerevisiae , облучённых в логарифмической стадии роста γ-квантами 60Со (светлые значки) и α-частицами 239Pu (тёмные значки).

В целом, представленные данные свидетельствуют в пользу точки зрения, что ОБЭ плот-ноионизирующих излучений меньше для клеток с пониженной эффективностью восстанавливаться от радиационных повреждений. Это указывает на то, что значения ОБЭ излучений с вы- сокими ЛПЭ могут быть обусловлены не только физическими процессами на начальном этапе формирования первичных радиационных повреждений, но и способностью клеток восстанавливаться от потенциально летальных и сублетальных повреждений.

Заключение

В экспериментах с бактериями [10, 15] и дрожжевыми клетками [6, 9] показано наличие отрицательной корреляции между радиочувствительностью и ОБЭ, указывающей на роль процессов восстановления в ОБЭ плотноионизирующих частиц для прокариотических клеток. Аналогичные данные появляются и в сообщениях для культивируемых клеток млекопитающих, в том числе и человека [16, 17]. Эти данные означают, что механизм формирования повышенных значений ОБЭ с ростом ЛПЭ излучения определяется как начальным этапом поглощения энергии, т.е. физическими процессами взаимодействия излучения с веществом, так и биохимическими процессами репарации повреждений ДНК, происходящими в пострадиационный период. Результаты данной работы демонстрируют новые результаты для дрожжевых клеток различного генотипа, подтверждающие эти закономерности. В нескольких сериях опытов для дрожжевых клеток различного генотипа и плоидности, облучённых в стационарной и логарифмической стадиях роста, продемонстрирована связь ОБЭ α-частиц с эффективностью работы систем пострадиационного восстановления, обеспечивающих надёжность внутриклеточных процессов на молекулярном уровне.

Обсудим некоторые возможные молекулярные механизмы, объясняющие наблюдавшиеся закономерности. Известно, что пострадиационное восстановление в непитательной среде было больше для γ-индуцированных повреждений, чем для повреждений, вызванных α-частицами [6, 9]. Было проведено сравнение кинетики изменения выживаемости в процессе пострадиационного восстановления дрожжей после действия изоэффективных доз γ-излучения и α-частиц [11]. Показано, что константа восстановления, характеризующая вероятность восстановления в единицу времени, не зависит от качества излучения, но доля необратимо повреждённых клеток, от которых клетки не способны восстанавливаться, значительно выше для плотноионизирующих излучения. Естественно, что сказывается это в большей степени для клеток, обладающих способностью восстанавливаться от радиационных повреждений, чем для радиочувствительных мутантов с пониженной способностью к восстановлению. Именно поэтому ОБЭ α-частиц выше для ситуаций, когда процессы восстановления выражены в большей степени.

Интересны попытки некоторых авторов выяснить, какие конкретные механизмы репарации вовлекаются в проявление ОБЭ плотноионизирующих излучений. Анализируя данные по этой проблеме, T. Alper [3] полагает, что из выделяемых ею двух классов восстановления P (восстановление от потенциально летальных повреждений) и Q (восстановление от сублетальных повреждений) восстановление P принимает участие в проявлении увеличения ОБЭ с ростом ЛПЭ излучений. Однако подразделение всего существующего многообразия процессов восстановления на классы P и Q мало что даёт для выяснения конкретных механизмов. В этом плане больший интерес представляет работы немецких исследователей [13, 18]. Эти авторы предприняли попытку выяснения природы первичных повреждений, восстановление которых приводит к повышению ОБЭ. Было показано, что двойные разрывы цепей ДНК являются критическими повреждениями для гибели дрожжевых клеток под действием ионизирующих излучений, так как один двойной разрыв на дрожжевую клетку, по их данным, соответствует одному летальному событию. Было также показано, что α-частицы формируют больше двойных разрывов на дрожжевую клетку по сравнению с редкоионизирующим излучением.

Итак, мы приходим к выводу, что формирование повреждений, которые менее эффективно восстанавливаются после действии плотно-, чем редкоионизирующих излучений, являются основным механизмом участия процессов восстановления в проявлении ОБЭ. Восстановление клеток от сублетальных и потенциально летальных радиационных повреждений проявляется и в клинической практике радиологии [19, 20], снижая эффективность лечения опухолей ионизирующим излучением. В этих работах отмечается, что способность клеток восстанавливаться после радиационных повреждений – главная причина резистентности некоторых опухолевых клеток к действию ионизирующего излучения. Большинство современных методов повышения радиочувствительности раковых клеток основаны на подавлении способности клеток к восстановлению от радиационных повреждений. Одним из таких способов является использование в лучевой терапии излучений с высокими ЛПЭ. На основании приведённых в данной работе результатов можно ожидать, что использование плотноионизирующих излучений будет более эффективным для резистентных, нежели для радиочувствительных опухолей.

Поскольку процессы взаимодействия α-частиц с живой материей качественно идентичны взаимодействию протонов, образующихся в тканях при облучении нейтронами, полученные результаты могут использоваться для радиобиологического анализа эффективности противоопухолевой лучевой терапии адронного излучения – нейтронами, протонами и другими тяжёлыми заряженными частицами.

Данная работа частично выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Калужской области № 18-413-400004а(р).

Список литературы Зависимость ОБЭ плотноионизирующего излучения от радиочувствительности и стадии роста клеток

- Ярмоненко С.П., Коноплянников А.Г., Вайнсон А.А. Клиническая радиобиология. М.: Медицина, 1992. 320 с.

- Терапевтическая радиология /Под. ред. А.Ф. Цыба., Ю.С. Мардынского. М.: ООО «МК», 2010. 552 с.

- Alper T. Cellular Radiobiology. London: Cambridge University Press, 1979. 320 р.

- Krasavin E.A. Radiobiological research at JINR’s accelerators //Phys.-Usp. 2016. V. 59, N 4. P. 411-418.

- Ли Д.Е. Действие радиации на живые клетки. М.: Госатомиздат, 1963. 288 с.

- Петин В.Г. Генетический контроль модификаций радиочувствительности клеток. М.: Энергоатомиздат, 1987. 208 с.

- Белкина С.В., Петин В.Г., Хрячкова А.В. Влияние предрадиационных условий культивирования бактерий на ОБЭ плотноионизирующих излучений //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 10 (ч. 4). С. 577-581.

- Pohlit W.E., Schäfer M. Recovery and repair in yeast cells after irradiation with densely ionizing particles. //Biological Effects of Neutron Irradiation. Vienna: IAEA, 1974. P. 177-184.

- Петин В.Г. ОБЭ плотноионизирующих излучений и восстановление клеток //Медицинская радиология. 1977. Т. 22, № 10. С. 8-12.

- Красавин Е.А. Проблемы ОБЭ и репарация ДНК. М.: Энергоатомиздат, 1989. 192 с.

- Петин В.Г., Жураковская Г.П., Комарова Л.Н. Радиобиологические основы синергических взаимодействий в биосфере. М.: ГЕОС. 2012. 219 с.

- Luchnik A.N., Glaser V.M., Shestakov S.V. Repair of DNA double-strand breaks requires two homologous DNA duplexes //Mol. Biol. Rep. 1977. V. 3, N 6. P. 437-442.

- Frankenberg D. Interpretations of the dose and LET dependence of RBE values for lethal lesions in yeast cells //Radiat. Res. 1984. V. 97, N 2. P. 329-340.

- Saeki T., Machida I., Nakai S. Genetic control of diploid recovery after gamma-irradiation in the yeast Sac-charomyces cerevisiae //Mutat. Res. 1980. V. 73, N 2. P. 251-265.

- Haynes R.H. The interpretation of microbial inactivation and recovery phenomena //Radiat. Res. 1966. V. Suppl. 6. P. 1-29.

- Hesslewood I.P. DNA strand breaks in resistant and sensitive murine lymphoma cells detected by the hydroxylapatite chromatographic technique //Int. J. Radiat. Biol. 1978. V. 34, N 2. P. 461-469.

- Tobias C.A., Blakely E.A., Chang P.Y., Lommel L., Roots R. Response of sensitive human ataxia and resistant T-1 cell lines to accelerated heavy ions //Br. J. Cancer. Suppl. 1984. V. 6. P. 175-185.

- Frankenberg-Schwager M., Frankenberg D., Harbich R. Repair of DNA double-strand breaks as a determinant of RBE of alpha particles //Br. J. Cancer. Suppl. 1984. V. 6. P. 169-173.

- Weichselbaum R.R. Radioresistant and repair proficient cells may determine radiocurability in human tumors //Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1986. V. 12, N 4. P. 637-639.

- Martin N.M. DNA repair inhibition and cancer therapy //J. Photochem. Photobiol. B. 2001. V. 63, N 1-3. P. 162-170.