Зависимость продолжительности вегетационного периода сортов яровой мягкой пшеницы от пункта возделывания

Автор: Никитина В.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - выявить различия в изменчивости продолжительности вегетационного периода в зависимости от скороспелости сорта, года возделывания, предшественника и географического пункта. На основании анализа результатов трехлетних исследований 16 сортов пшеницы на восьми контрастных по почвенно-климатическим условиям сортоучастках по двум предшественникам выявлены тенденции изменения продолжительности вегетационного периода изучаемых сортов во времени и пространстве. Определено, что основная доля изменчивости продолжительности вегетационного периода связана с географическим пунктом возделывания яровой пшеницы (27,8 %), генотипическими особенностями сортов (22,4 %) и взаимодействием двух факторов «годы × географический пункт» (22,7 %). Вклад фактора«предшественник» и «годы» в изменчивость вегетационного периода составил соответственно 4,0 и 2,2 %. Разница по продолжительности вегетационного периода между географическими пунктами у сортов пшеницы в зависимости от погодных условий вегетации была от 10-23 (2017 г.) до 21-31 дня (2018 г.)...

Продолжительность вегетационного периода, условия вегетации, изменчивость, стабильность, географический пункт, предшественник, сорта яровой мягкой пшеницы

Короткий адрес: https://sciup.org/140243455

IDR: 140243455 | УДК: 633.111(571.51)

Текст научной статьи Зависимость продолжительности вегетационного периода сортов яровой мягкой пшеницы от пункта возделывания

Введение. Как указывают многие ученые, для получения высокой и стабильной урожайности яровой пшеницы с хорошими технологическими качествами необходимо, чтобы сорта соответствовали по продолжительности вегетационного периода местным природным условиям [1, 2].

Для условий Красноярского края продолжительность вегетационного периода и отдельных фаз роста имеет существенное значение. Период вегетации яровой пшеницы здесь ограничен жесткими календарными сроками, поэтому среднеспелые и среднепоздние сорта являются здесь самыми урожайными, так как они полнее используют сумму эффективных положительных температур для накопления сухой надземной биомассы, лучше используют условия благоприятных лет для увеличения урожайности зерна [3–5]. Вегетационный период каждого сорта – величина изменчивая, она варьирует как в географическом разрезе, так и по годам.

Изменчивость продолжительности вегетационного периода по годам в одной и той же географической зоне возделывания определяется практически двумя факторами: среднесуточной температурой воздуха и суммой осадков.

Реализация потенциальных возможностей сортов зависит от складывающихся условий, возможности оптимального использования ими ресурсов тепла и влаги, а также от их происхождения, особенностей экологических условий, в которых формировалась их наследственность.

Цель исследований: выявить различия в изменчивости продолжительности вегетационного периода в зависимости от скороспелости сорта, года возделывания, предшественника и географического пункта.

Исходный материал и методы исследований . Для анализа использовали данные по продолжительности вегетационного периода 8 сортоучастков края (Краснотуранский, Каратузский, Минусинский, Назаровский, Сухобузим-ский, Саянский, Ужурский, Уярский) за 2016– 2018 гг. по 16 сортам: Новосибирская 15 (раннеспелый); Алтайская 70, Новосибирская 29, Новосибирская 31, Памяти Вавенкова, Омская 32, Канская, Новосибирская 41 (среднеранние); Новосибирская 18, Сибирский Альянс, Алтайская 75, Омская Краса, Предгорная, Курагинская 2, Красноярская 12 (среднеспелые); Свирель (среднепоздний), – и двум предшественникам (черный пар, зерновые). Сортоучастки находятся в основных зонах возделывания яровой пшеницы (III–VIII).

Достоверность влияния факторов на изменчивость продолжительности вегетационного периода вычисляли методом четырехфакторного дисперсионного анализа [6]. Показатель относительной стабильности изучаемого признака оценивали по методике Н.А. Соболева [7].

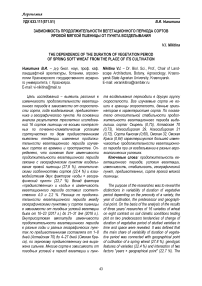

Результаты исследований и их обсуждение . Анализ полученных данных четырехфакторного дисперсионного анализа показал, что основная доля изменчивости продолжительности вегетационного периода связана с географическим пунктом возделывания яровой пшеницы (27,8 %), генотипическими особенностями сортов (22,4 %) и взаимодействием двух факторов «годы × географический пункт» (22,7 %) (рис. 1).

Рис. 1. Доля влияния изучаемых факторов на изменчивость продолжительности вегетационного периода, %: А – сорта, В – годы, С – предшественник, D – географический пункт (сортоучастки). Достоверно при Р ≤ 0,05

Доля изменчивости вегетационного периода, обусловленная влиянием предшественника и фактора «годы», составила соответственно 4,0 и 2,2 %. От 1,1 до 5,8 % в варьирование продолжительности вегетационного периода вносит вклад взаимодействие следующих факторов: «годы × предшественник», «сорт × годы × предшественник × географические пункты», «сорт × годы × географические пункты», «годы × предшественник × географические пункты», «сорт × географические пункты».

Сорта яровой пшеницы существенно различаются по реакции продолжительности вегетационного периода на изменение условий выращивания. Разница по продолжительности вегетационного периода между географическими пунктами у сортов пшеницы в изучаемые годы составляла от 10–23 (2017 г.) до 21–31 дня (2018 г.). Большая разница у сортов по длине вегетационного периода в 2018 г. связана с неравномерным выпадением осадков и изменчивостью среднесуточной температуры воздуха в период вегетации по географическим пунктам.

Неравномерная теплообеспеченность в пределах географических пунктов и неравномерное выпадение осадков по фазам развития вызывают значительный разрыв в продолжительности вегетационного периода одного и того же сорта в разные годы и в разных географических пунктах: от 1–8 (Алтайская 70) до 4–27 дней (Омская Краса) (табл. 1).

Таблица 1

Различия по продолжительности вегетационного периода у сортов в географических пунктах в зависимости от предшественника, дни

|

Сорт |

Черный пар |

Зерновые |

|

1 |

2 |

3 |

|

Алтайская 70 |

1–8 |

2–14 |

|

Канская |

6–22 |

3–23 |

|

Новосибирская 15 |

2–13 |

1–15 |

|

Новосибирская 29 |

3–16 |

3–18 |

|

Новосибирская 31 |

6–17 |

1–20 |

|

Новосибирская 41 |

6–19 |

2–21 |

|

Омская 32 |

3–21 |

2–21 |

|

Омская Краса |

3–16 |

4–27 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

|

Памяти Вавенкова |

4–21 |

3–17 |

|

Алтайская 75 |

1–19 |

3–21 |

|

Красноярская 12 |

3–23 |

7–27 |

|

Курагинская 2 |

5–22 |

6–27 |

|

Новосибирская 18 |

3–16 |

4–26 |

|

Предгорная |

4–25 |

4–26 |

|

Свирель |

2–24 |

3–24 |

|

Сибирский Альянс |

3–22 |

4–23 |

Наблюдается несоответствие продолжительности вегетационного периода у сортов яровой пшеницы и по разным предшественникам. Разность в пределах одного и того же сорта по длине вегетационного периода между географическими пунктами выражена больше по зерновому предшественнику, чем по черному пару.

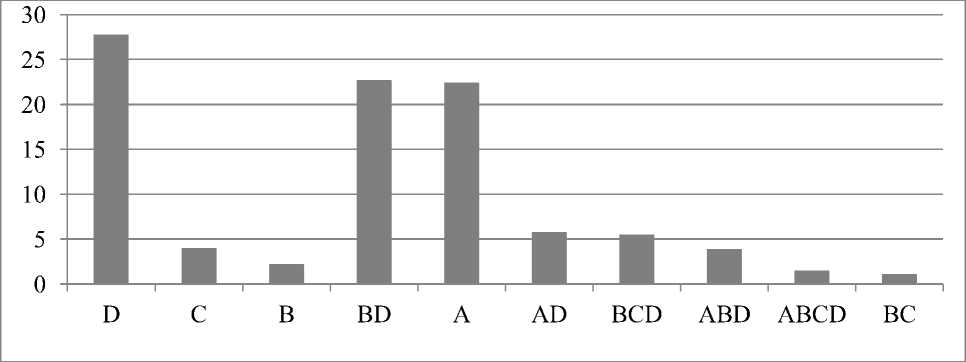

Более высокой стабильностью продолжительности вегетационного периода во времени и пространстве характеризовались сорта: Свирель (0,75), Алтайская 70 (0,73), Новосибирская 29, Новосибирская 31 (0,72), – по сравнению с сортами: Канская (0,60), Омская 32, Омская Краса (0,64) и др. (рис. 2, табл. 2).

Рис. 2. Показатели относительной стабильности продолжительности вегетационного периода у сортов яровой пшеницы

Многие сорта в зависимости от погодных условий в период вегетации и пункта возделывания переходили в другую группу скороспелости. Например, сорт Омская 32, рекомендуемый оригинатором как среднеранний сорт, в большинстве лет в условиях Красноярского края по- казывает себя как среднеспелый по продолжительности вегетационного периода.

Для зон возделывания пшеницы в Красноярском крае мы предлагаем классифицировать сорта по типу скороспелости в следующем диапазоне, в зависимости от условий, сложившихся в период вегетации растений (табл. 3).

Таблица 2

Амплитуда изменчивости длины вегетационного периода во времени и пространстве

|

Сорт |

Диапазон изменчивости длины вегетационного периода, дни |

Средняя продолжительность вегетационного периода, дни |

|

Алтайская 70 |

71–92 |

81,2 |

|

Канская |

70–94 |

80,0 |

|

Новосибирская 15 |

67–89 |

78,0 |

|

Новосибирская 29 |

73–92 |

81,0 |

|

Новосибирская 31 |

72–93 |

82,8 |

|

Новосибирская 41 |

73–94 |

82,7 |

|

Омская 32 |

71–96 |

83,6 |

|

Омская Краса |

74–96 |

84,7 |

|

Памяти Вавенкова |

71–96 |

81,7 |

|

Алтайская 75 |

76–98 |

86,4 |

|

Красноярская 12 |

72–102 |

87,0 |

|

Курагинская 2 |

74–103 |

87,0 |

|

Новосибирская 18 |

74–95 |

86,1 |

|

Предгорная |

76–103 |

89,3 |

|

Свирель |

80–109 |

92,4 |

|

Сибирский Альянс |

74–104 |

88,1 |

|

НСР 05 |

– |

1,0 |

Таблица 3

|

Тип скороспелости |

Вегетационный период в зависимости от условий вегетации, дни |

||

|

Очень засушливый |

Влажный, умеренный |

Влажный, холодный |

|

|

Скороспелый |

70 и меньше |

77 и меньше |

84 и меньше |

|

Среднеранний |

71–76 |

78–83 |

85–90 |

|

Среднеспелый |

77–82 |

84–89 |

91–96 |

|

Среднепоздний |

83–88 |

90–95 |

97–102 |

|

Поздний |

89 и больше |

96 и более |

103 и более |

Классификация сортов яровой пшеницы по типу спелости

Все изучаемые сорта не вошли в границы скороспелости, данные оригинатором в характеристике сорта. Особенно это наблюдалось на отдельных сортоучастках, где сложились неблагоприятные условия для вегетации, и произошло удлинение вегетационного периода всех сортов: в Уярском и Минусинском – в 2016 г.; Минусинском, Саянском – в 2018 г.

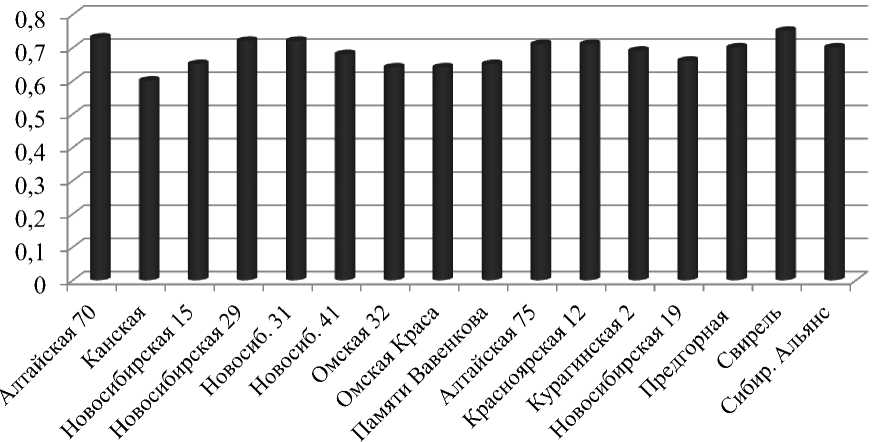

Средняя продолжительность вегетационного периода испытуемых сортов в изучаемых гео- графических пунктах существенно различается (рис. 3). Прежде всего, длина вегетационного периода, реализация сортов по продуктивности зависят от складывающихся погодных условий во время вегетации, типа почв. Не подтверждается положение о сокращении вегетационного периода при движении с севера на юг и с запада на юго-восток [8].

Рис. 3. Средняя продолжительность вегетационного периода изучаемых сортов по сортоучасткам края (2016–2018 гг.), дни

Самый продолжительный вегетационный период показали сорта пшеницы на Минусинском сортоучастке (юг края) и Саянском (восток). Самый короткий вегетационный период был на Краснотуранском сортоучастке, который расположен на юго-западе Красноярского края, где складывались условия для более быстрого прохождения этапов органогенеза растений. Эти условия связаны на Краснотуранском сортоучастке с более высокими суммами эффективных температур (выше +5 °С) за весь период вегетации, которые составляли здесь 2004,9 °С (2018 г.) – 2036,8 °С (2017 г.). На сокращение вегетационного периода на Краснотуранском сортоучастке повлияло, прежде всего, превышение эффективных температур в мае (на 3,6– 19,3 °С) и августе (1,3–22,2 °С), по сравнению с Минусинским сортоучастком. На сокращение вегетационного периода в географическом пункте Краснотуранский сортоучасток повлияло и уменьшение количества выпавших осадков на 55,9–144 мм, по сравнению с Минусинским.

Меньшей суммой эффективных температур характеризовались условия вегетационного периода на Ужурском сортоучастке, которые были ниже, чем на Краснотуранском, на 246,4–295,6 °С. Наиболее благоприятные условия для вегетации изучаемых сортов пшеницы сложились на Ужурском сортоучастке при сумме эффективных температур за три года 1709–1790 °С и суммой осадков 246–296 мм, что позволило получить здесь самую высокую урожайность (3,67 т/га) по сравнению с другими сортоучастками.

Выводы . Экологические потребности сорта играют ведущую роль в практике рекомендации его производству. Продолжительность вегетационного периода зависит от места посева, происхождения сорта и метеорологических условий в период вегетации растений. Основная доля изменчивости продолжительности вегетационного периода у сортов пшеницы обусловлена географическим пунктом возделывания (27,8 %), их генотипическими особенностями (22,4 %) и взаимодействием двух факторов «годы × географический пункт» (22,7 %).

При недостатке влаги или избытке ее, неравномерности выпадения осадков и тепло-обеспеченности растений в течение вегетации у многих сортов сглаживается разница между группами спелости.

Список литературы Зависимость продолжительности вегетационного периода сортов яровой мягкой пшеницы от пункта возделывания

- Вавилов Н.И. Избр. соч. Генетика и селекция. - М.: Колос, 1966. - 560 с.

- Пальмова Е.Ф. Введение в экологию пшениц. - М.; Л.: Сельхозгиз, 1935. - 73 с.

- Воронцова В.П. Яровая пшеница - основная культура Восточной Сибири. - Красноярск, 1982. - 144 с.

- Дмитриев В.Е. Изучение скороспелых пшениц различного географического происхождения в зоне Причулымья Красноярского края: дис. … канд. с.-х. наук. - Л., 1979. - 218 с.

- Никитина В.И. Селекционная ценность образцов яровой мягкой пшеницы сибирского генофонда по результатам экологического сортоиспытания: дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.05. - Красноярск, 1987. - 269 с.

- Снедекор Дж.У. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии. - М.: Изд-во с.-х. лит-ры, 1961. - 503 с.

- Соболев Н.А. Методика оценки экологической стабильности сортов и генотипов // Проблемы отбора и оценки селекционного материала. - Киев: Наук. думка, 1980. - С. 100-106.

- Гроссман Л.Г. Географическая изменчивость вегетационного периода и качества зерна сортов озимой пшениц: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - М., 1966. - 16 с.