Зависимость реакции кролика от частоты повторения импульса и экспозиции электротока в эксперименте

Автор: Коклин А.Е., Лукьянова С.Н., Григорьев О.А., Андрианова Т.К., Алексеева В.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология и патофизиология

Статья в выпуске: 4 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Электрошоковые устройства (ЭШУ) в настоящее время широко используются в качестве гражданского оружия самообороны и как спецсредство — силовыми структурами. В связи с этим актуальным является клинико-физиологическая оценка эффективности ЭШУ и совершенствование гигиенических нормативных документов. Целью работы явилось изучение биоэффектов воздействия ЭШУ в зависимости от частоты следования высокомощных импульсов, амплитудных значений в импульсе и экспозиции. Материал и методы. Проведена сравнительная оценка частот следования импульсов: 50, 400 и 600 Гц за период экспозиции 0,25; 0,5 и 1,0 с при соответствующем уравнивании средних мощностных значений (равная средняя мощность воздействия для выбранных частот следования импульса). При этом энергия в импульсе была различной. Эксперименты выполнены на кроликах. В качестве ЭШУ использовали генератор высоковольтных импульсов с изменяемыми параметрами. Действие ЭШУ оценивали по клинической картине поражения, а также по электрофизиологическим показателям: ЭКГ и ЭПГ(электропневмограмма). Результаты. Основная реакция наблюдалась только в период действия тока (0,25 с, 0,5 с или 1 с) и заключалась в потере ориентации, судорожных проявлениях, диспноэ. Степень ее выраженности определялась сочетанием частоты повторения импульсов и экспозиции. Сразу после выключения тока отмечали только вокализацию и снижение частоты пульса и дыхания, которые в течение последующих 5 мин возвращались к исходным значениям. Заключение. Представлена сравнительная балльная классификация ответной реакции организма и отдельных систем биообъекта на предложенные параметры.

Кролик, реакция организма, частота повторения, экспозиция, электрический импульс

Короткий адрес: https://sciup.org/14917855

IDR: 14917855

Текст научной статьи Зависимость реакции кролика от частоты повторения импульса и экспозиции электротока в эксперименте

1 Введение. Способность электрического тока нанести травму организму человека известна давно. Электротравматизм в профессиональной патологии и в быту остается актуальной проблемой. Новые технические разработки, основанные на импульсном токе высокого напряжения, используемые в различных сферах, требуют усовершенствования существующих документов гигиенической регламентации и формирования новых [1]. В частности, актуальным является вопрос о степени опасности для человека электроразряда, используемого в современных электрошоковых устройствах (ЭШУ) [2, 3]. В связи с этим важное значение приобрела экспериментальная оценка феноменологии биоэффекта соответствующего электроразряда и его зависимость от параметров электроимпульсов и длительности воздействия [4–6].

В настоящей статье представлены биоэффекты одной из экспериментальных моделей электрошокового устройства.

Цель работы сводилась к клинико-физиологическому анализу реакции организма кролика на действие тока высокого напряжения с параметрами, ха рактерными для ЭШУ отечественного производства,

Адрес: 123182, Москва, ул. Живописная, д. 46.

Тел.: 8 (499) 1909571

в зависимости от частоты повторения импульсов и экспозиции.

Материал и методы. Эксперименты выполнены на кроликах породы шиншилла весом 3–3,5 кг.

Проведено 9 серий экспериментов, в каждой из которых — по 5 животных со сходными исходными показателями функционального состояния организма: взрослые особи, самцы, практически здоровые, приобретенные в одном питомнике, в одни и те же сроки и содержащиеся в едином виварии. Серии различались частотой повторения импульсов электрического тока и экспозицией.

Источником электроимпульсов служил генератор высоковольтных импульсов (ГВИ 01-30МО1) с изменяемыми параметрами, составляющий основу ЭШУ. Во всех сериях мощность источника 10 Вт. Частота повторения импульсов и соответствующая энергия импульса составляли 50 Гц (0,2Дж), 400 Гц (0,027Дж) и 600 Гц (0,017Дж) при экспозициях в сериях с каждой из частот: 0,25 с, 0,5 с и 1 с.

Во время эксперимента кролик находился в условиях свободного передвижения в клетке из органического стекла (60х60х60см). Металлические электроды для электрораздражения с расстоянием 4 см друг от друга помещали на заднебоковой области шеи с помощью ошейника. Электроразряд от генератора импульсов по проводам передавался к рабочим

Клинико-физиологические показатели реакции организма кролика на электрические импульсы высокого напряжения

Анализировали деятельность систем: централь-ной-нервной (ЦНС), сердечно-сосудистой (ССС) и дыхания. Оценка производилась визуально и с применением компьютеризированного аппаратно-программного комплекса «КОНАН», Россия. Отмечали наличие выраженных изменений в поведении (судороги, потеря ориентации, вокализация), нарушение мышечного тонуса, частот пульса и дыхания.

Для комплексного клинико-физиологического представления о состоянии организма использовали балльную систему, учитывая значимость показателя для жизнедеятельности организма. Балльная оценка использовалась для оценки биоэффектов, наблюдаемых непосредственно в период действия электроимпульсов и после их отключения. Так, потеря сознания, потеря ориентации, грубое нарушение дыхания (диспноэ) и сильная болевая реакция (шок), представляющие опасность для жизнедеятельности организма, соответственно получили: 5 баллов, 3 балла, 3 балла и 2 балла; судороги тонические и клонические — по 2 балла. Вокализация, незначительные расстройства дыхания, болевая реакция средней силы рассматривались как сопутствующие проявления судорожного синдрома, наблюдаемые иногда без видимых проявлений судорог, — по 1 баллу.

Результаты. Результаты наблюдений за клиникофизиологическими реакциями подопытных животных в момент воздействия высоковольтных импульсов тока представлены в таблице.

Как следует из данных таблицы, наличие судорог в момент воздействия отмечалось во всех вариантах воздействия, кроме частоты 600 Гц с экспозицией 0,25 с.

При всех видах воздействия, кроме сочетания: 600 Гц/0,25 с; 600 Гц/0,5 с и 50 Гц/0,25 с, проявлялась потеря ориентации. Потери сознания не наблюдалось ни при каких вариантах.

Диспноэ в момент воздействия отмечалось при частоте 400 Гц с экспозицией 0,25 с, 0,5 с и 1,0 с; при 50 Гц — 0,5 с и 1,0 с. При 600 Гц при всех длительностях воздействия диспноэ отсутствовало. Вокали- зация (крик) является сопутствующим проявлением действия ЭШУ и косвенно отражает болевую реакцию животного. Вокализация была отмечена во всех частотных диапазонах ЭШ импульсов, кроме 50 Гц при длительности воздействия 0,5 с и 1,0 с, 400 Гц — 0,5 с и 1,0 с.

Как следует из таблицы, большинство воздействий вызывало у животных потерю ориентации, судорожные проявления, диспноэ и сопровождалось криком. После прекращения действия тока можно было отметить только наличие вокализации. Данный показатель представлен в виде среднего значения по группе (5 кроликов).

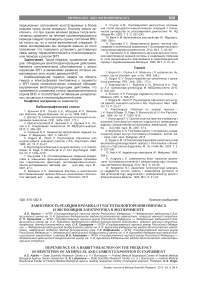

Однако в зависимости от частоты повторения импульсов электрического тока и экспозиции общая «картина» наблюдаемых изменений могла различаться. Для наглядности сопоставления использовали балльную оценку реакции организма (рис. 1). Диаграмма (рис. 1) не показывает какой-либо определенной зависимости от частоты следования им-

Рис. 1. Зависимость биоэффектов мощных электроимпульсов от частоты их повторения при различных экспозициях. П ри мечан ие : оценка произведена по балльной системе в соответствии с таблицей (потеря ориентации и диспноэ — по 3 балла, тонические или клонические судороги — по 2 балла, вокализация, в зависимости от длительности, — 1–2 балла. ٭ — р<0,05 относительно 0,25 с; ٭٭ — р<0,005 относительно 0,25 с и 0,5 с по критерию Стьюдента.

варианты воздействия

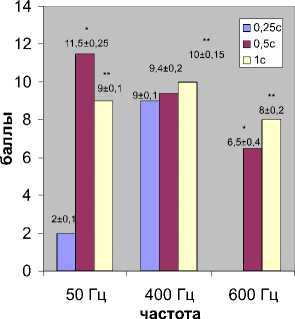

А - 50 Гц 0.5 с. В - 400 Гц 1с. С - 400 Гц 0.5 с., 50 Гц 1 с.,

400 Гц 0,25 с. D 600 Гц 0.5 с,600 Гц 1 с. Е 50 Гц 0.25 с F 600 Гц 0.25 с

Рис. 2. Диаграмма сопоставления биоэффектов электроимпульсов при различных комбинациях частоты их повторения и экспозиции пульсов, тогда как увеличение длительности воздействия, в большинстве случаев, усиливает эффект. При экспозиции 0,25 с наибольший ответ наблюдали в серии с частотой повторения импульсов 400 Гц; при 0,5 с — 50 Гц; при 1 с — 400 Гц. Эти данные указывают на полипараметрическую зависимость биоэффекта электротока.

Диаграмма, представленная на рис. 2, демонстрирует, при каких комбинациях частоты повторения электроимпульсов и экспозиции ответы организма были сходны, минимальны и максимальны.

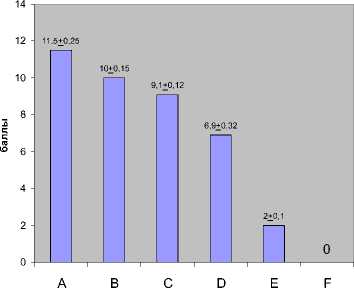

Параллельный анализ пневмограммы и кардиограммы свидетельствует о значимых изменениях непосредственно сразу после воздействия. В основном они были одинаковы во всех сериях и сводились к снижению частоты сердечных сокращений и частоты дыхания, что наблюдали у 80-100% кроликов в каждой группе. В единичных случаях отмечено нестабильное повышение частоты сердечных сокращений. Описанные изменения восстанавливались до исходного уровня в течение 5 мин наблюдения после выключения тока.

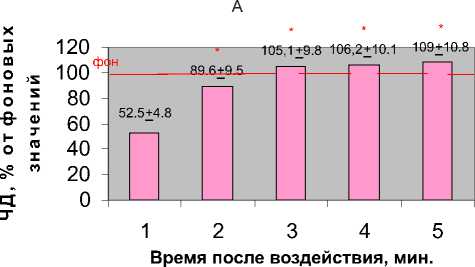

Обращает на себя внимание однотипность реакций различных кроликов на различные варианты изучаемых воздействий. Это позволило представить усредненные значения частот сердечных сокращений и дыхания в динамике 5 мин наблюдения после выключения тока (рис. 3).

Дополнительно проведенный компьютерный анализ амплитуды и периодов волн пневмограммы подчеркивал основной вывод о снижении частоты дыхательных движений в первую минуту после воздействия и дальнейшее восстановление. Детальное исследование ЭКГ с привлечением индексов Р. М. Баевского и А. Я. Каплана [7, 8] не показало однозначных и значимых изменений в деятельности ССС. Повторяющимся у всех животных было только снижение частоты сердечных сокращений.

Последующие наблюдения за состоянием животных в течение 5 дней не выявили никаких отклонений от нормы.

Обсуждение. Визуальная клинико-физиологическая оценка реакции организма на одно и то же конкретное воздействие была сходной у 5 кроликов одной серии. Наблюдаемые различия сводились только к длительности вокализации, которая отмечалась преимущественно после прекращения действия тока и колебалась в пределах 3÷20 с. Однотипность ре- акции, по всей видимости, определялась однородностью группы (см. методику) и биологически сильным раздражителем, для которого колебания физиологического фона в норме не являются критичными для сущности количественной характеристики реакции. Наибольшая эффективность частоты 50 Гц при экспозиции 0,5 с может найти объяснение только в использовании большей энергии в импульсе в данном варианте в отличие от всех остальных. Из физиологии известно, что эффективность действия электрического тока определяется соотношением амплитуды и длительности импульса или группы импульсов. Вероятно, в данном исследовании соотношение 50 Гц и 0,5 с в наибольшей степени соответствовало данному принципу. Не намного отличается и 1 с экспозиция тех же 50 Гц, тогда как длительность воздействия в 0,25 с явно недостаточна для получения судорожной реакции.

Второе место по эффективности ЭШ в данном исследовании отводится 400 Гц, далее — 600 Гц.

Зависимость от экспозиции при использованной в данных экспериментах мощности воздействия просматривается слабо, что вполне вероятно из-за недостаточного количества животных. Тем не менее экспозиции 0,5 с и 1 с более эффективны, чем 0,25 с во всех вариантах.

Параллельный анализ частоты дыхания и сердечных сокращений свидетельствует о наличии изменений непосредственно сразу после воздействия. Причем изменения могут быть не однонаправленными (как усиление, так и ослабление). Начиная со 2-й минуты после воздействия ЭШ в подавляющем большинстве случаев наблюдается тенденция к вос-

Время после воздействия, мин.

Рис. 3. Динамики изменения частот сердечных сокращений (А) и дыхания (Б) после воздействий электроимпульсов изученных параметров.

П ри мечан ие : * — р<0,05 относительно времени сразу после воздействия; ** — р<0,05 относительно 2 и 3 мин после воздействия.

становлению, которая сохранялась до 5-й минуты наблюдения.

Заключение. Таким образом, почти все изученные режимы электротоковых воздействий являются биологически значимыми раздражителями, которые вызывают сильную, но кратковременную реакцию. Последняя сводилась к судорожным проявлениям, потере ориентации, диспноэ, вокализации. Конкретный характер ответа определяла полипараметриче-ская зависимость. Описанная реакция имела место только в период действия тока. Сразу после его прекращения отмечали только вокализацию, снижение частот пульса и дыхания, которые в течение последующих 5 минут возвращались к фоновым значениям. Проведенное экспериментальное исследование позволяет сделать следующие выводы:

-

1. Режимы: 50 Гц (0,5 с, 1,0 с), 400 Гц (0,25 с, 0,5 с, 1,0 с), 600 Гц (0,5 с, 1,0 с) являются сильными биологически значимыми раздражителями для организма.

-

2. Они вызывают реакцию судорожного типа, которая проявляется только в период действия.

-

3. Сразу после прекращения воздействия ни один из исследованных режимов не приводил к судорожным проявлениям.

-

4. После прекращения воздействия отмечена во всех случаях только вокализация, свидетельствующая о сохранении болевой реакции, которая тесно связана с индивидуальными особенностями.

-

5. Проанализированные частоты электроимпульсов, вызывающие судорожную реакцию, по эффективности (балльная оценка) можно расположить в следующей последовательности: 50 Гц, 400 Гц, 600 Гц.

-

6. Зависимость от времени воздействия просматривается нечетко, хотя экспозиция в 1,0 с всегда более эффективна, чем 0,25 с.

-

7. Для 50 Гц и 600 Гц с экспозицией 0,25 с вообще не является эффективной в плане вызывания судорожной реакции.

-

8. Параллельно анализируемые частоты пульса и дыхания свидетельствуют о восстановлении возникших изменений со 2-й минуты после воздействия.

Список литературы Зависимость реакции кролика от частоты повторения импульса и экспозиции электротока в эксперименте

- ГОСТ Р-50940-96 М. Устройства электрошоковые. М., 1996

- Nakajima S. Conditioned ethanol aversion in rats induced by voluntary wheel running, forced swimming, and electric shock: an implication for aversion therapy of alcoholism.//Integr. Physiol. Behav. Sci. 2004, Apr-Jun. № 39 (2). P. 95-104

- Silnikov M. V., Mikhailin A. I. Efficiency of stun gun operation//Non-Lethal Capabilities Facing Emerging Treats. Ettlingen, Germany, 2003. P. 41

- Frank L. R. Electroshock: a crime against the spiri//Ethical. Hum. Sci. Serv. 2002, Spring. № 4 (1). P. 63-71

- Batanov G.V., Stepanov V., Konturov V., Grigoriev O. Medical biological evaluation of electroshock stun guns efficiency//Non-Lethal Capabilities Facing Emerging Treats. Ettlingen, Germany, 2005. P. 45

- Rwiader M.J., Luszczki J. J., ZwolanA., Wielosz M. Effects of some convulsant agents on the protective activity of topiramate against maximal electroshock-induced seizures in mice//Pharmacol Rep. 2005, May-Jun. № 57 (3). P. 373-379

- Каплан А. Я., Фингелькурц Ан.А., Фингелькурц Ал.А., Ивашко P.M. Временная согласованность фазических перестроек основных частотных компонентов ЭЭГ-сигнала//Журнал высшей нервной деятельности. 1998. №48 (5). С. 816-826

- Кулаичев А. П. Компьютерная электрофизиология. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГУ, 2002. 379 с.