Зависимость содержания водорастворимых белков в органах галофитов от уровня засоления почвы

Автор: Орлова Н.В., Кусакина М.Г., Сучкова Н.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Получены математические зависимости, описывающие влияние уровня засоления и влажности почвы на накопление водорастворимого белка в органах галофитов.

Короткий адрес: https://sciup.org/147204411

IDR: 147204411 | УДК: 581.1:632.1

Текст научной статьи Зависимость содержания водорастворимых белков в органах галофитов от уровня засоления почвы

Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15

Получены математические зависимости, описывающие влияние уровня засоления и влажности почвы на накопление водорастворимого белка в органах галофитов.

В процессе эволюции у растений выработались различные стратегии адаптации к избытку засоляющих ионов в почве, позволяющие им выжить в неблагоприятных условиях среды (Глаголева, Чу-лановская, 1992; Bay, Mishra, Jupta, 1992; Flowers, Troke, Yeo, 1977).

Галофиты – экологически, физиологически и биохимически специализированные растения, которые способны нормально функционировать в засоленной среде (Шамсутдинов, Буравцев, 2004).

При адаптации растений к засолению большое значение имеет не только поддержание низких концентраций ионов в цитоплазме и аккумуляция совместимых осмолитов, но и способность клеток активизировать работу целого ряда других генов. Эти гены кодируют регуляторные белки, LEA -белки, макромолекулы с функциями шаперонов, убиквинтины, ингибиторы протеаз, АТФазы и переносчики ионов (Кузнецов, Рощупкин, 1994).

Метаболизм азотсодержащих соединений, в первую очередь белков, играет важную роль в общем обмене веществ и в значительной мере определяет продуктивность растений. От уровня синтеза белка в клетке зависит интенсивность роста вегетативных органов. Как отмечает Г.В. Удовенко (1977), снижение содержания белка в условиях засоления может быть обусловлено как лимитированием белкового синтеза со стороны обеспеченности энергией и активированными аминокислотами, так и снижением функциональной активности нуклеиновых кислот. При засолении может изменяться не только количественное содержание белков, но и соотношение их компонентного состава. Наиболее подвержены изменениям водорастворимые белки, которым принадлежит важная защитная роль в клетках растений при засолении корневой среды.

Цель нашей работы – изучить и количественно охарактеризовать влияние уровня засоления и влажности почвы на содержание засоляющих ионов и водорастворимого белка в органах растений, различающихся по механизмам регуляции солевого обмена.

Объекты и методы исследований

В качестве объектов исследования были взяты галофиты, которые произрастают в лесостепном Зауралье: лебеда бородавчатая ( Halimione verrici-fera (Bieb.) Aell . ), франкения волосистая ( Franke-nia hirsuta L . ), полынь селитряная ( Artemisia nitrosa Web . ). Эти виды произрастают на хлоридно-сульфатных солончаках Троицкого учлесхоза (Челябинская область). Отбор проб проводили в фазу начала цветения. Свободный натрий определяли методом пламенной фотометрии, свободный хлор – меркурометрическим методом. Количество водорастворимого белка определяли с помощью амидочерного (Бузун, Джемухадзе, Милешко, 1982). Об уровне засоления почвы судили по концентрации водорастворимых солей в водной вытяжке корнеобитаемого слоя почвы. Математическую обработку данных проводили по Доспехову (1985). Коэффициенты регрессии рассчитывали по стандартной программе «Diasta». Адекватность уравнений оценивали по критерию Фишера.

Результаты и обсуждение

Исследуемые галофиты произрастают на почвах с концентрацией водорастворимых солей от 0,5 до 5%. Лебеда бородавчатая и франкения волосистая предпочитают более высокий уровень засоления, по сравнению с полынью селитряной.

На аккумуляцию засоляющих ионов в органах растений оказывают влияние различные факторы: влажность, химизм и уровень засоления корнеобитаемого слоя почвы, а также видовые и физиологические особенности растений.

Исследуемые галофиты, характеризующиеся различными механизмами адаптации к условиям засоления почвы, по-разному накапливают ионы натрия и хлора (рис. 1). Результаты опытов показывают, что наибольшее количество свободного Na+ накапливает в надземных органах солелокализующий галофит лебеда бородавчатая (5800 мг/100 г сухого веса). Солевыделяющий галофит франке-ния волосистая, произрастая в условиях высокого уровня засоления почвы, аккумулирует в надземных органах меньше Na+, чем лебеда (2110 мг/ 100 г сухого веса).

Рис. 1. Содержание свободного Na+ и Cl– в органах галофитов

6000 8 5000 £ 4000 3000 2000

S 1000 z 0

лебеда франкения полынь бородавчатая волосистая селитряная

□ надземные органы □ корни

Ф 8000 co

X 6000

2 0

лебеда франкения полынь бородавчатая волосистая селитряная

□ надземные органы □ корни

Эти галофиты содержат большое количество солей для создания градиента давления между почвой и растительным организмом (Балнокин, Строганов, 1985). Известно, что эти галофиты могут регулировать в своих органах концентрацию солей путем удаления их из органов с помощью солевых желез.

Соленепроницаемый галофит полынь селитряная отличается меньшим содержанием Na+ (1130 мг/100 г сухого веса). Приспособительная реакция этого растения направлена на создание преграды для проникновения солей из почвы. Наследственная потребность в солях у соленепроницаемых галофитов невелика, они могут развиваться нормально и без засоления. Высокая сосущая сила данной группы галофитов обусловлена накоплением в клеточном соке большого количества осмотически активных веществ, таких как сахара, органические кислоты и др. (Кафи, Стюарт, Борланд, 2003).

Содержание свободного Cl- в надземных органах галофитов изменяется в более широком интер- вале, чем Na+ (от 6600 до1300 мг/100 г сухого веса). Наибольшая концентрация хлора отмечена у лебеды, а наименьшая – у полыни.

В корнях исследуемых галофитов содержание ионов натрия меньше, чем в надземных органах. Это доказано с помощью дисперсионного метода анализа с применением НСР (наименьшей существенной разницы). НСР составляет для галофитов 216–300 мг/100 г сухого веса.

В корнях лебеды и франкении содержание ионов Cl– меньше, чем в надземных органах. Полынь в надземных органах и корнях аккумулирует почти одинаковое количество хлора.

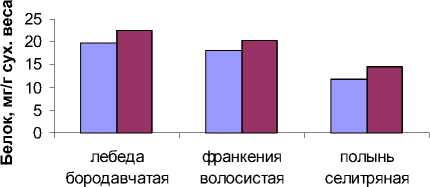

Кроме содержания засоляющих ионов в органах исследуемых галофитов было также определено количество водорастворимых белков (альбуминов). Полученные результаты показывают, что у лебеды и франкении содержание белка выше, чем у полыни (рис. 2).

□ надземные органы □ корни

Рис. 2. Содержание водорастворимого белка в органах галофитов

Применение регрессионного анализа позволило математически описать влияние уровня засоления корнеобитаемого слоя на содержание водорастворимого белка в органах растений (таблица).

|

Вид |

Члены регрессии |

|

Франкения волосистая |

у 1 =13,9+1,17х 1 +0,027х 2 у 2 =17+1,33х 1 |

|

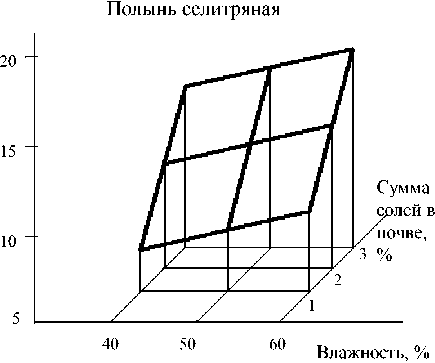

Полынь селитряная |

у 1 =0,16+3,36х 1 +0,10х 2 у 2 =9,23=2,83х 1 |

Примечание: у 1 – содержание белка в надземных органах, мг/г сухого веса;

у 2 – содержание белка в корнях, мг/г сухого веса;

х 1 – концентрация водорастворимых солей в почве, %;

х 2 – полевая влажность.

Получена двухфакторная количественная зависимость, описывающая влияние концентрации водорастворимых солей и влажности почвы на содержание белка в надземных органах франкении и полыни.

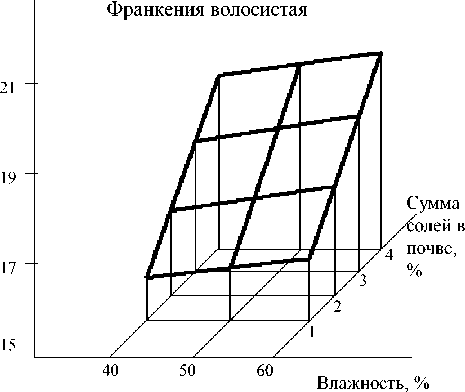

У солевыделяющего галофита франкении волосистой полученная математическая зависимость свидетельствует, что повышение уровня засоления корнеобитаемого слоя почвы от 1 до 4,5% при полевой влажности 40–60% способствует накопле- нию белка в надземных органах этого вида с 16,2 до 20,8 мг/г сухого веса (рис. 3).

У соленепроницаемого галофита полыни селитряной увеличение концентрации водорастворимых солей в почве от 0,5 до 3% при полевой влажности 40–60% стимулирует накопление белка с 5,7 до 17,5 мг/г сухого веса. Это, вероятно, является одной из защитно-приспособительных реакций полыни к действию засоляющих ионов. Водорастворимые белки повышают устойчивость протоплазмы. Благодаря своим гидрофильным свойствам они способствуют повышению водоудерживающей способности клеток и связыванию воды в них.

белка в надземных органах у франкении повышается на 1,2 мг/г сухого веса, а у полыни – на 3,4 мг/г сухого веса. Повышение влажности почвы на каждые 10% вызывает увеличение белка у франке-нии на 0,3, у полыни на 1,0 мг/г сухого веса.

Для изученных галофитов получены однофакторные достоверные зависимости содержания в корнях водорастворимого белка от уровня засоления почвы (таблица).

Франкения

Белок, мг/г сух. веса Белок, мг/г сух. веса

Сумма солей в почве, %

Полынь

Сумма солей в почве, %

Рис. 3. Зависимость содержания водорастворимого белка в надземных органах галофитов от уровня засоления и влажности почвы

Анализ математической зависимости показывает, что при увеличении концентрации солей в почве на каждый 1% количество водорастворимого

Рис. 4. Зависимость содержания белка в корнях галофитов от уровня засоления почвы

Увеличение концентрации водорастворимых солей в почве способствует накоплению белка в корнях франкении от 18,3 до 23 мг/г сухого веса и полыни от 10,6 до 17,7 мг/г сухого веса (рис. 4).

Список литературы Зависимость содержания водорастворимых белков в органах галофитов от уровня засоления почвы

- Балнокин Ю.В., Строгонов Б.А. Солевой обмен и проблема солеустойчивости растений//Новые направления в физиологии растений. М.: Наука, 1985. С. 199-213.

- Бузун Т.А., Джемухадзе К.М., Милешко Л.Ф. Оп-ределение белка в растениях с помощью амидо-черного//Физиол. растений. 1982. Т. 29, вып.1. С. 198.

- Глаголева Т.А., Чулановская М.В. Фотосинтетический метаболизм растений семейства Chenopodiaceae аридных засоленных территорий//Физиол. растений. 1992. Т. 39, вып. 4. С. 671-679.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

- Кафи М., Стюарт В.С., Борланд А.М. Содержание углеводов и пролина в листьях, корнях и апексах сортов пшеницы, устойчивых и чувствительных к засолению//Физиол. растений. 2003. Т. 50, № 2. С. 174.

- Кузнецов В.В., Рощупкин Б.В. Стрессовый ответ клеток Nicotiana sylvestris L. на засоление и высокую температуру//Физиол. растений. 1994. Т. 41, № 4. С. 566-572.

- Удовенко Г.В. Солеустойчивость культурных растений. Л.: Колос, 1977. 216 с.

- Шамсутдинов Н.З., Буравцев Н.В. Биотическая мелиорация засоленных земель с использованием экологически специализированных видов растений.//Сохраним планету Земля: Доклады междунар. эколог. форума. СПб., 2004. С. 309-312.

- Bay N.D., Mishra D.R., Jupta R.K. Mechanism of salt tolerance in rice in relation to sodium, potassium and polyamine content//Indian. J. Agr. Biochem. 1992. V. 5. № 1-2. P. 51-55.

- Flowers T.J., Troke P.F., Yeo A.R. The mechanism of salt tolerance in halophytes//Annual Rev. Plant Physiol. 1977. Vol. 28. P. 89-121.