Зависимость урожайности картофеля от погодных условий

Автор: Пасько Ольга Анатольевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - оценка влияния температур и количества осадков в разные фазы развития картофеля на его урожайность и качество продукции. В ходе десятилетних наблюдений (1995-2005 гг.) на сортоиспытательной станции Томской области определены: длительность каждой пяти фенофаз восьми сортов; произведен расчет количества осадков и тепловых ресурсов (суммы всех температур выше 5 °C) для каждой из них. Дисперсионный анализ выявил четкую локализацию только двух групп сортов по скороспелости (ранние и среднеспелые). Корреляционный анализ показал положительную среднюю по силе связь между урожайностью и суммой осадков в фазу развития II, отрицательную - с суммой температур в фазу IV, среднюю отрицательную - между долей крупных клубней в структуре урожая и суммой осадков в фазу IV. Выведена достоверная зависимость урожайности картофеля от суммы осадков в фазу II, суммы температур в фазу IV и поражения фитофторозом. Показана наименьшая продуктивность поздних сортов, формирующих и более мелкие клубни. Урожайность ранних сортов в среднем равна 127,3 ц/га; среднеранних - 156,0; средних - 99 ц/га. Доля крупных клубней в структуре урожая составляет для среднеранних и средних сортов 3,5 %; доля мелких клубней - 82,3 % для ранних сортов, 93,5 % для среднеранних и 96,7 % для средних. Полученные результаты дают количественную оценку ранее описанным в научной литературе закономерностям. Недостаток осадков в начале цветения ведет к максимальным потерям урожая, и значительно слабее эта связь в другие фазы вегетации, когда обезвоживание компенсируется эндогенными запасами влаги в материнских или дочерних клубнях. Отрицательное влияние повышенной температуры во время цветения на урожайность вызывает превращение столонов в надземные побеги, израстание клубней и резкое уменьшение их размеров. Выявлена четкая локализация только двух сортовых групп по скороспелости (ранние и среднеспелые) вместо четырех традиционных, что позволяет оптимизировать агротехнические мероприятия по их выращиванию.

Картофель, фаза развития, урожайность, температура, влажность, статистический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/140293562

IDR: 140293562 | УДК: 630.551.582

Текст научной статьи Зависимость урожайности картофеля от погодных условий

Введение. Картофель характеризуется высокой пластичностью и относительно низкой устойчивостью к экстремальным температурам воздуха [1]; для ранних сортов оптимум составляет +17 °С, для среднеспелых +19 °С [2]. Через 20– 25 дней после всходов у большинства сортов начинается фенологическая фаза бутонизации. Она совпадает с клубнеобразованием, для которого оптимальны температуры 18–21 °С [3]. Их превышение ведет к опадению цветков и бутонов, остановке роста клубней и снижению урожая [4]; снижение – к торможению развития клубней и формирования кожуры [5]. Вопросы влияния погодных условий на урожайность картофеля изучаются, начиная с 60-х гг. ХХ в., однако описание влияния гидротермических условий различных фенофаз на урожайность и структуру урожая картофеля в доступной нам литературе отсутствует. Решение проблемы в последнее время актуализировано климатическими изменениями и необходимостью прогнозирования их воздействия на урожайность основных сельскохозяйственных культур [6–9].

Цель исследования – оценка влияния температур и количества осадков в разные фенофазы картофеля на его урожайность и качество продукции.

Объекты и методы. Исследование проведено на Томской госсельхозопытной станции

Томской области в 1995–2005 гг. [10]. Использованы данные наблюдений фенологии и урожайных качеств, полученные в соответствии с принятыми севооборотами, методикой Государственного сортоиспытания [11] и технологией возделывания сортов Берлихинген, Идеал, Колпа-шевский, Луговской, Нарымка, Приобский, Фре-ско и Янга. Изучены влияние на урожайные качества картофеля суммы осадков по фенофазам, мм; суммы температур выше 5 °С по фазам развития, °С; отношение суммы осадков к сумме температур по фазам развития, мм/град.; средняя температура за период вегетации, град. В качестве показателей урожайности картофеля взяты: урожайность, ц/га, и доля крупных и мелких клубней в структуре урожая, %. Результаты обработаны методами корреляционного, дисперсионного и дискриминантного анализа в среде пакетов DATESCOPE и SAS.

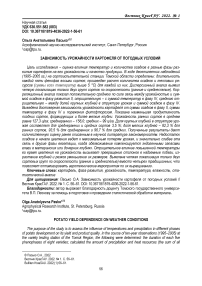

Результаты и их обсуждение. Фаза прорастания изученных сортов картофеля длится 20–28 дней; всходов – 17–26; бутонизации – 14–20; цветения – 14–22 дня (рис. 1).

Гидротермические условия фенофаз для разных сортов приведены в таблице. Наиболее быстрые темпы развития отмечены для сорта Приобский, наиболее низкие – для сорта Фреско.

Рис. 1. Фенологические фазы сортов картофеля

Сумма температур и количество осадков, выпавших во время прохождения фенологических фаз у разных сортов картофеля

|

Сорт |

Фенологическая фаза |

|||||||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

||||||

|

2 О СО СО о ст 05 о о |

О_ о ф -1= 05 н |

2 О * СО СО О СТ 05 О О |

О -1= 05 н |

5 о * СО СО о ст 05 О |

о ф -С 05 н |

5 о * СО СО о ст у 54- о |

о ф -С 05 н |

2 о * СО СО о ст у 54- О О |

о ф -С 05 н |

|

|

Берлихинген |

49,9 |

317 |

79,1 |

478 |

52,7 |

321 |

47,0 |

255 |

17,6 |

209 |

|

Идеал |

34,3 |

322 |

15,8 |

298 |

44,0 |

399 |

68,5 |

41,1 |

53,9 |

171 |

|

Колпашевский |

27,1 |

182 |

51,0 |

378 |

45,8 |

213 |

59,6 |

334 |

49,6 |

315 |

|

Луговской |

43,7 |

321 |

41,9 |

621 |

26,8 |

248 |

73,0 |

276 |

60,5 |

166 |

|

Нарымка |

32,2 |

207 |

48,4 |

295 |

45,8 |

182 |

41,9 |

356 |

33,9 |

291 |

|

Приобский |

17,5 |

217 |

42,7 |

383 |

12,6 |

142 |

27,4 |

257 |

63,2 |

447 |

|

Фреско |

32.4 |

311 |

18,3 |

260 |

15,0 |

242 |

41,9 |

322 |

69,2 |

505 |

|

Янга |

32,8 |

319 |

47,4 |

617 |

31,9 |

329 |

51,9 |

246 |

52,7 |

157 |

|

Среднее значение |

34,0 |

267 |

46,4 |

397 |

35,0 |

259 |

44,8 |

308 |

44,8 |

284 |

По сумме осадков в фенофазу I растений достоверные различия выявлены для сочетаний сортов: Нарымка – Идеал, Янга, Берлихинген; Колпашевский – Берлихинген, Луговской, Фре-ско, Янга; в фенофазу II: Луговской – Идеал, Нарымка, Фреско; в фенофазу III: Идеал – Бер-лихинген Колпашевский, Нарымка; в фенофазу IV: Идеал – Берлихинген; в фенофазу V: Фре-ско – Берлихинген, Идеал, Луговской, Янга. Максимум различий по количеству осадков установлен для фенофазы II. Если среднее отношение max/min гидротермических показателей находится в интервале 1,3–3,9, по количеству осадков в фазе II оно равно 9,5. Однофакторный дисперсионный анализ выявил отличие от нуля коэффициента детерминации R2 для сум- мы температур во II фенофазу (0,48) и суммы осадков по всем пяти фенофазам развития (фенофаза I – 0,81; II – 0,75; III – 0,79; IV – 0,62; V – 0,71).

Проверка правомерности традиционной классификации сортов по группам скороспелости путем дискриминантного анализа показала доминирующее значение суммы температур во время прохождения фенофаз I, III и V. Установлена четкая локализация только двух групп: ранних и среднеспелых сортов. К ранним следует отнести сорта Берлихинген, Идеал, Лугов-ской, Приобский, Фреско; к среднеспелым – Колпашевский, Нарымка, Янга. Продуктивность максимальна у Берлихингена (199 ц/га) и Фре-ско (193 ц/га), минимальна – у Идеала и Нарым- ки (127 ц/га); доля крупных клубней в структуре урожая максимальна у Приобского, минимальна у Колпашевского; доля мелких клубней максимальна у Нарымки, она полностью отсутствует у Приобского и Янги.

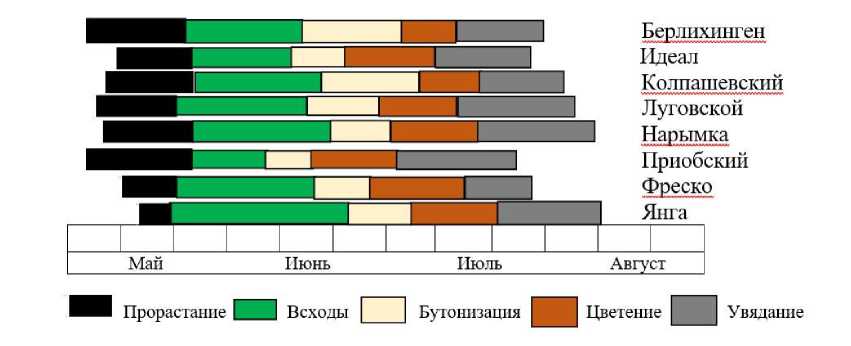

Установлена положительная, средняя по силе связь между урожайностью и суммой осадков в фенофазу II, отрицательная – с суммой температур в фенофазу IV, а также – между долей крупных клубней в структуре урожая и суммой осадков в фенофазу IV (рис. 2).

Рис. 2. Сила связи гидротермических условий во время прохождения фенологических фаз (I-V), урожайности и размеров клубней картофеля

Выявлено, что июньские осадки объективно определяют клубнеобразование. Они создают фон для проявления воздействия июльских и августовских осадков на рост и формирование завязавшихся клубней; иными словами, дожди первой половины вегетации достоверно влияют на число клубней, а второй – на их массу. Также обнаружена тесная связь между суммой осадков и долей крупных клубней в IV фенофазу развития растений, объяснимая интенсивным накоплением крахмала и ростом массы клубней; во время нее картофель становится влаголюбивым, и даже кратковременные засухи ведут к снижению его урожайности. Регрессионная зависимость урожайности от гидротермических условий описывается уравнением

Y1 = 0,480·Х2 + 0,350·Х4 + 0,247·Y3

(при р < 0,01 и R2 = 0,97). (1)

Из него следует достоверная зависимость урожайности от суммы осадков в фенофазу II (Х2), суммы температур в фенофазу IV (X4) и поражения фитофторозом Y3. Остальные переменные в уравнение регрессии достоверно не входят. Доля крупных клубней Y2 достоверно зависит только от переменной X5 (произведе- ние ∑ осадков на ∑ температур выше 5 °C в IV фенофазу, мм · °C):

Y2 = 0,068·Х5 (р < 0,01 и R2 = 0,70). (2)

Урожайность ранних сортов равна в среднем 127,3 ц/га; среднеранних – 156,0; средних – 99 ц/га. В структуре урожая ранних сортов крупные клубни отсутствуют; среднеранних и средних сортов их доля достигает 3,5 %. Доля мелких клубней составляет: у ранних сортов – 82,3 %; у среднеранних – 93,5 и у средних – 96,7 %. Корреляционный анализ, учитывающий сортовые группы, дал для ранних сортов следующую картину:

Y1·(X1; X7), Y2·(X5; X3) (3)

(0,539; 0,377) (–0,457; 0,476)

где Y1 – урожайность картофеля, X2 – сумма осадков в фенофазу II; X7 – произведение ∑ осадков на ∑ температур выше 5 ºСв фенофазу II, мм; Y2 – доля крупных клубней в структуре урожая, %; X5 – произведение ∑ осадков на ∑ температур выше 5 °C в фенофазу IV, мм ∙ °C; X3 – отношение ∑ осадков к ∑ температур выше 5 °C в фенофазу IV, мм ∙ °C.

Для среднепоздних сортов достоверных коэффициентов для Y1 не получено. Доля крупных клубней сильно и отрицательно зависит от суммы температур в фенофазу II, а доля мелких клубней сильно и положительно – от сочетания количества осадков и суммы температур:

Y2 · (Х8) Y4·(X6)

(–0,821) (0,829) при р < 0,01, (4)

где Y2 – доля крупных клубней в структуре урожая, %; Y4 – доля мелких клубней в структуре урожая, %; Х6 – произведение ∑ осадков на ∑ температур выше 5 °Св фенофазу V, мм · °С; Х8 – ∑ температур выше 5 ºC в фенофазу II, °С.

Полученные данные подтверждают и, главное, дают количественную оценку ранее описанным закономерностям. Дефицит влаги в начале цветения ведет к максимальным потерям урожая по сравнению с I, III и IV фенофазами, когда обезвоживание компенсируется эндогенными запасами влаги в материнских или дочерних клубнях [5]. Во время II фенофазы они частично израсходованы на рост вегетативной сферы растения; дочерние клубни не сформированы, поэтому растение уязвимо к засухе. При дефиците влаги точки роста подземных побегов, генетически способные к образованию клубней, не развиваются и остаются в состоянии покоя. Негативное влияние на урожайность повышенных температур во время цветения индуцирует превращение столонов в надземные побеги, происходят израстание клубней и резкое уменьшение их размеров.

Заключение. Установлено и дано количественное описание зависимости урожая картофеля и его качества от погодных условий. Рассчитана сила связи между урожайностью и гидротермическими факторами и их сочетаниями, получено математическое описание этих зависимостей. Установлена средняя положительная связь между урожайностью и количеством осадков в период вегетативного роста, а также между долей крупных клубней и суммой осадков во время цветения. Произведено уточнение сортовых групп картофеля по скороспелости, что позволяет оптимизировать их агротехнику. Представляется вероятным, что выявленные закономерности характерны для формирования урожая картофеля не только в условиях Томской области, но и других регионов.

Вестник КрасГАУ. 2022. № 1 Список источников

Список литературы Зависимость урожайности картофеля от погодных условий

- Гаспарян И.Н, Левшин А.Г. Практика повышения продуктивности картофеля с использованием декапитации в Нечерноземной зоне РФ. Иркутск: Мегапринт, 2017. 256 с.

- Игнатенко Д.Н., Путырский В.Е. Изучение агроклиматических условий Архангельской области РФ в целях оптимизации производства картофеля (на примере Холмогорского района) // Природообустройство. 2017. Вып. 3. С. 55-60.

- Физиология картофеля / под ред. Б.А. Рубина. М.: Колос, 1971. С. 41-97.

- Продуктивность сортов картофеля разных экотипов в зависимости от условий выращивания / И.Н. Романова [и др.] // Природообустройство. 2018. Вып. 5. С. 103-108.

- Сергеева Л.Б. Влияние условий выращивания на урожайность и качество картофеля на Среднем Урале: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.01. Тюмень: Гос. аг-рар. ун-т Северного Зауралья, 2015. 19 с.

- Beveridge L, Whitfield S. and Challinor A. Crop modelling: towards locally relevant and climate-informed adaptation // Clim. Change. 2014. V. 147. P. 475-489. DOI: 10.1007/ s10584-018-2160-z.

- Devaux A., Kromann P. and Ortiz O. Potatoes for sustainable global food security // Potato Res. V. 201. P. 185-199. DOI: 10.1007/ s11540-014-9265-1.

- Hijmans R.J. The effect of climate change on global potato production // Am. J. Potato Res. V. 200380. P. 271-279. DOI: 10.1007/ BF02855363.

- Zhou Z., Andersen M.N. and Plauborg, F. Radiation interception and radiation use efficiency of potato affected by different N fertigation and irrigation regimes. Eur. J. Agron. 2016. V. 81. P. 129-137. DOI: 10. 1016/j.eja.2016. 09.007.

- Пасько О.А., Захарченко А.В., Поспелова Е.В. Дифференциация сельскохозяйственных угодий по площадям на примере Томского района // Известия ТПУ. Инжиниринг георесурсов. 2019. Т. 330, № 5. С. 100-112. DOI: 10.18799/24131830/2019/ 5/269.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 1. 2019. URL: https://gossortrf.ru/wp-content/uploads/ 2019/08/metodica_1 .pdf.