Заживление перелома в условиях возбуждения локального очага остеогенеза в контралатеральной конечности

Автор: Ирьянов Юрий Михайлович, Ирьянова Татьяна Юрьевна, Дюрягина Ольга Владимировна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

В эксперименте на половозрелых крысах линии Вистар при помощи методов рентгенологии, световой микроскопии, сканирующей электронной микроскопии и электронно-зондового микроанализа исследовано влияние локального очага остеогенеза, созданного путем остеоперфорации в контралатеральной конечности, на заживление перелома большеберцовой кости в условиях чрескостного остеосинтеза. Установлено, что остеоперфорация активизирует репаративное костеобразование, ускоряет компактизацию и перестройку новообразованной костной ткани, увеличивает степень ее зрелости и обеспечивает формирование полноценного костного регенерата в более ранние сроки, что позволяет рекомендовать данный способ для оптимизации остеорепарации в комплексе с другими методами консервативного и оперативного лечения перелома кости.

Остеоперфорация, чрескостный остеосинтез, репаративное костеобразование

Короткий адрес: https://sciup.org/142121340

IDR: 142121340

Текст научной статьи Заживление перелома в условиях возбуждения локального очага остеогенеза в контралатеральной конечности

Перспективы существенного улучшения результатов лечения больных с повреждениями и заболеваниями костей только путем совершенствования методов репозиции и фиксации костных отломков, по мнению ряда авторов, в настоящее время практически исчерпаны [3, 10]. В связи с этим использование достижений клеточной биологии и клеточных технологий является одним из актуальных и перспективных экспериментально-клинических направлений в ортопедии и травматологии [3, 4]. Особое значение методы клеточных технологий приобретают при лечении пациентов зрелого и пожилого возраста в связи с развитием у них состояния остеогенной недостаточности [10], обусловленной снижением количества остеогенных клеток, их пролиферативной и биосинтетической активности [2, 15]. В результате этого остеогенные клетки, локализованные непосредственно в очаге повреждения кости, не всегда могут обеспечить процесс активной остеорепарации. В этих условиях оптимизация репаративного костеобразования, т.е. создание наиболее благоприятных условий для реализации собственных остеоген- ных возможностей организма [10], приобретает особую актуальность.

Известно, что методика возбуждения локальных очагов остеогенеза путем создания сквозных каналов в метафизах и диафизах длинных костей конечностей (туннелизации) или дырчатого дефекта (остеоперфорации) применяется для стимуляции внутрикостного кровообращения [5, 12]. Лазерная остеоперфорация используется для лечения острого и хронического остеомиелита, костных панарициев, облитерирующего атеросклероза нижних конечностей, синовита коленного сустава и стимуляции костномозгового гемопоэза при остром лучевом поражении [11, 13]. Особенности репаративного костеобразования при остеоперфорации и формировании локального очага остеогенеза в контралатеральной конечности практически не исследованы.

Цель работы – изучение морфологических особенностей репаративного костеобразования при заживлении перелома большеберцовой кости в условиях чрескостного остеосинтеза и возбуждения локального очага остеогенеза в контралатеральной конечности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эксперименты выполнены на 16 взрослых крысах линии Вистар массой 340-390 г в контрольной и опытной группах, по 8 животных в каждой группе. Экспериментальные исследования выполнялись с соблюдением правил гуманного обращения с животными (Report of the AVMA Panel on Euthanasia JAVMA, 2001). Операции проводили в асептических условиях операционной с использованием общего наркоза (рометар по 8 мг/кг и золетил по 4 мг/кг внутримышечно). У животных моделировали закрытый поперечный перелом в средней трети диафиза правой большеберцовой кости и проводили чрескостный остеосинтез, используя разработанный нами мини-фиксатор. Через 7 суток после перелома животных опытной группы рео-перировали в проксимальной трети диафиза контралатеральной большеберцовой кости осуществляли перфорацию кортикального слоя спицей диаметром 1 мм.

Через 14 и 21 сутки после перелома животных опытной и контрольной групп эвтаназировали внутрисердечным введением 1 мл 10 % раствора новокаина. На рентгеновском аппарате АРД-2 осуществляли рентгенологическое исследование. Рентгенограммы выполняли в прямой и боковой проекциях сразу после перелома, через 14 и 21 сутки эксперимента. Правую голень вычленяли в коленном и голеностопном суставах. Большеберцовую кость освобождали от параоссальных тканей, определяли степень подвижности отломков и проводили макроскопические исследования области перелома. Кость фиксировали в 2 % растворе параформальдегида и глутаральдегида, заливали в парафин и аралдит. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином-эозином и пик-рофуксином по методу ван Гизон. Неокрашенные срезы (толщиной 15-20 мкм) напыляли сплавом платины и палладия в ионном напылителе IB-6 (Япония) и исследовали в сканирующем электронном микроскопе JSM-840 (Япония). Аралди-товые блоки костей изучали при помощи электронно-зондового микроанализатора INCA-200 (Англия) получали изображения области перелома в характеристическом рентгеновском излучении кальция и определяли активность костеобразовательного процесса по содержанию в регенерате мягкотканных компонентов и костной ткани. По отношению этих показателей рассчитывали индекс компактности, характеризующий интенсивность костеобразования и степень зрелости новообразованной костной ткани. Остео-бластическую активность определяли, измеряя концентрацию остеоида и минерализованного матрикса. Количественные данные подвергали статистической обработке. Достоверность различий сравниваемых параметров в контроле и опыте рассчитывали с использованием критерия Стьюдента. Расчеты производили на персональном компьютере IBM с использованием пакета статистических программ «Microsoft Office Excel 2003».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В контрольной группе через 14 суток после операции рентгенологически в области перелома выявляются негомогенные тени регенерата низкой плотности, которые не перекрывают диастаз, линия перелома определяется достаточно четко. Эндостальный регенерат визуализируется в виде уплотнений костномозговой полости на протяжении 1-2 мм. При макроскопическом исследовании области перелома отмечается пружинистая подвижность отломков. При гистологическом исследовании регенерат представлен соединительнотканными, костноостеоидными и хрящевыми структурами (на периостальной поверхности). В некоторых препаратах отмечаются участки организованной гематомы, преимущественно в интермедиарной зоне. Периостальная и интермедиарная мозоль состоит из хрящевой и соединительной ткани с немногочисленными сосудами. В структуре эндостального регенерата выявляются небольшие очаги образования костных трабекул. Отломки в интермедиарном пространстве не соединены костными структурами. Количественные показатели репаративного костеобразования по данным электронно-зондового микроанализа представлены в таблице.

Таблица

Показатели репаративного костеобразования при заживлении перелома большеберцовой кости через 14 и 21 сутки после операции остеосинтеза в контроле и опыте, (М±m)

|

Показатели |

Контроль |

Опыт |

||

|

14 суток |

21 сутки |

14 суток |

21 сутки |

|

|

Мягкотканные компоненты, % |

69,6±3,1 |

54,4±2,6 |

49,2±2,21 |

45,9±2,21 |

|

Остеоид, % |

10,2±0,5 |

15,4±0,8 |

16,2±0,71 |

18,3±0,81 |

|

Кальцифициров. матрикс, % |

20,2±1,1 |

30,2±1,6 |

34,6±1,71 |

35,8±1,71 |

|

Костная ткань, % |

30,4±1,5 |

45,6±2,1 |

50,8±2,31 |

54,1±2,61 |

|

Индекс компактности |

0,44±0,02 |

0,84±0,04 |

1,03±0,051 |

1,12±0,051 |

Примечание. 1 отличия достоверны по сравнению с контролем.

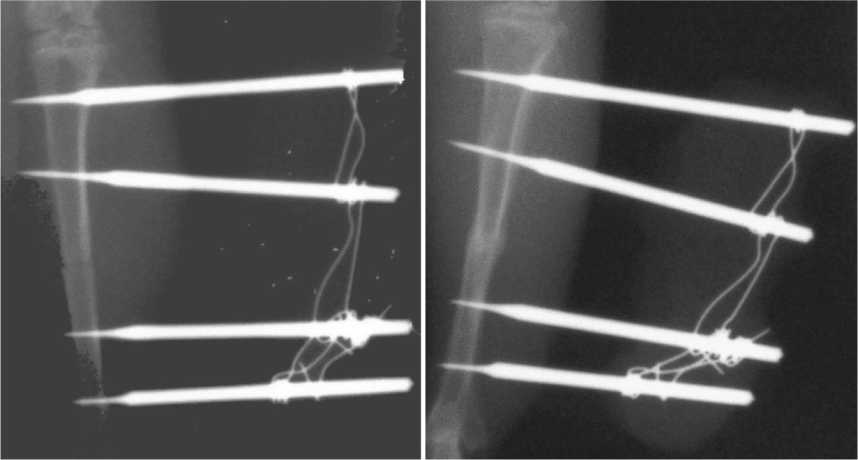

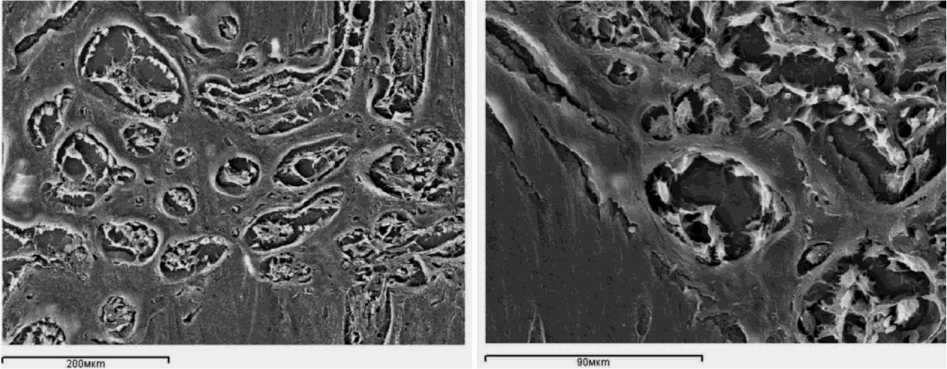

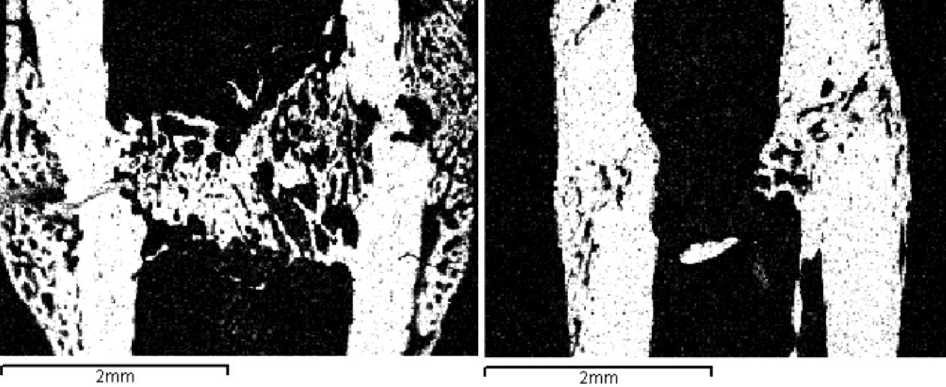

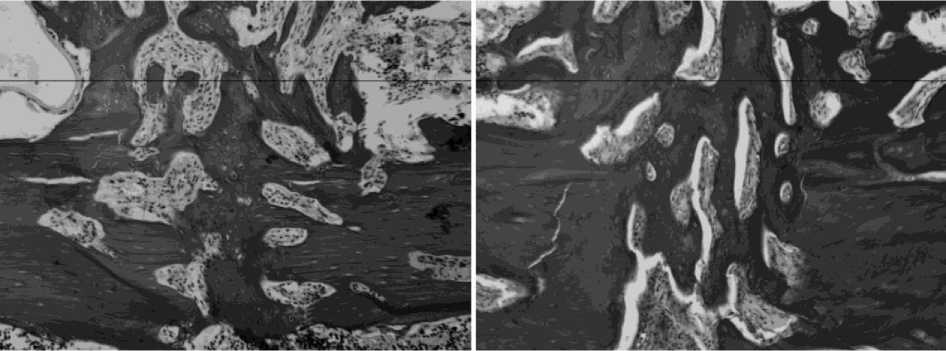

В опытной группе через 14 суток после операции на рентгенограммах линию перелома перекрывают гомогенные тени средней интенсивности, и она перестает визуализироваться (рис. 1). В проекции костномозговых полостей обоих отломков выявляются плотные тени эндостального регенерата на протяжении 2,5-3 мм. Макроскопические исследования показали, что в области перелома сформирован плотный регенерат, представленный изолированным утолщением, легко выделяющимся из окружающих тканей. Подвижности отломков не отмечается. При сканирующей электронной микроскопии, электронно-зондовом микроанализе и гистологическом исследовании регенерат в опытной группе животных через 14 суток после операции представлен губчатой костной тканью, плотно связанной с кортикальным слоем костных фрагментов (рис. 2, рис. 3, а, рис. 4, а).

Концы отломков соединены в интермедиарном пространстве костными трабекулами по всей ширине кортикального слоя. Особенно интенсивный костеобразовательный процесс отмечается в периостальных участках регенерата и выражается в перестройке кортикального слоя концов отломков с обширным напластованием новообразованных костных трабекул, окруженных несколькими слоями крупных, округлой формы остеобластов. В межтрабекулярных пространствах располагаются многочисленные сосуды и периваскуляроциты на различных этапах остеогенной дифференцировки. Результаты количественных исследований (табл.) свидетельствуют, что содержание костной ткани в регенератах животных в опыте через 14 суток после операции составило 167,1±8,2 %, остеоида – 158,8±7,9 %, индекс компактности - 234,1±10,4 % контрольных показателей, принятых за 100 %.

а б

Рис. 1. Рентгенограммы большеберцовой кости животного опытной группы: а сразу после операции; б через 14 суток после операции

а

б

Рис. 2. Сканирующая электронная микроскопия новообразованной костной ткани в интермедиарных зонах регенератов большеберцовых костей животных опытной группы через 14 суток после операции: а – увеличение 200; б – увеличение 600

а

б

Рис. 3. Карты электронно-зондового микроанализа области перелома большеберцовых костей животных опытной группы: через 14 (а) и 21 (б) сутки после операции. Изображения в характеристическом рентгеновском излучении кальция

а

б

Рис. 4. Зоны стыка отломков большеберцовых костей животных опытной группы: через 14 (а) и 21 (б) сутки после операции. Парафиновые срезы. Окраска пикрофуксином по методу ван Гизон. Объектив 10, окуляр 12,5

На 21-е сутки после перелома в контрольной группе животных рентгенологически определяется хорошо выраженный регенерат, гомогенные тени которого перекрывают диастаз. Линия перелома слабо определяется. Контуры концов отломков сглажены. Тени эндостального регенерата в проекции сформированной единой костномозговой полости выражены слабо и определяются преимущественно вблизи концов отломков. Периостальные наслоения незначительны по толщине и протяженности, компактизированы. Макроскопические исследования показали отсутствие подвижности отломков. При электронно-зондовом и гистологическом исследовании определяется практически полное периостальное, интермедиар-ное и эндостальное костное сращение, образованное узкопетлистой сетью костных трабекул различной степени зрелости с явлениями компакти-зации. В периостальной части регенерата на отдельных препаратах отмечаются небольшие островки хряща и энхондральное костеобразование. В интермедиарном пространстве у концов отлом- ков располагаются костно-остеоидные трабекулы, разделенные прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, содержащей немногочисленные сосуды. В кортикальном слое концов отломков располагаются расширенные сосудистые каналы, содержащие остеогенные клетки и остеокласты. Последние локализуются и в трабекулах губчатой кости эндостального и периостального регенерата. Количественные показатели репаративного костеобразования через 21 сутки после операции в контрольной группе (табл.) свидетельствуют, что содержание костной ткани в регенерате увеличилось за период 7 суток на 15,2±0,8 %, остеоида – на 5,2±0,25 %, индекс компактности увеличился на 0,4±0,02 % по сравнению с предыдущими показателями (14 суток после операции).

В опытной группе животных через 21 сутки после операции рентгенологически линия перелома не определяется. Периостальные наслоения высотой 1,0-1,5 мм компактизированы и уплощенной веретеновидной «муфтой» объединяют концы отломков в зоне перелома. В проекции сформированной единой костномозговой полости только у концов отломков определяются плотные тени эндостального регенерата на протяжении 1,01,5 мм. При макроскопическом исследовании регенерат имеет вид плотного веретеновидного утолщения, без усилий выделяющегося из окружающих мягких тканей. По размерам и форме он практически не отличается от регенератов в контрольной группе. Подвижность отломков отсутствует. Электронно-зондовый микроанализ и гистологические исследования (рис. 3б, 4б) показали, что в зоне периоста у концов отломков формируются небольшие лентовидные разрастания, образованные мелкопетлистой сетью костных трабекул пластинчатого строения, перекрывающих линию перелома. Участки кальцифицирующейся хрящевой ткани отсутствуют. Концы отломков теряют четкие границы из-за массивных отложений в интермедиарном пространстве зрелой пластинчатой костной ткани и формирования новообразованного участка кортикального слоя. Эндостальная часть регенерата весьма незначительна и представлена губчатой костной тканью пластинчатого строения. В ней отмечается формирование сосудистых каналов с широким просветом, в котором расположены многочисленные периваску-ляроциты, остеобласты и функционально активные гипертрофированные остеокласты. В новооб-разующемся участке кортикального слоя наблюдается формирование первичных остеонов. Результаты количественных исследований репаративного костеобразования (табл.) показали, что содержание костной ткани в регенератах животных опытной группы через 21 сутки после операции составило 118,6±5,4 %, остеоида – 118,8±5,3 %, индекс компактности 133,3±6,7 % контрольных показателей, принятых за 100 %. Темп репаративного костеобразования на этом этапе эксперимента в опытной группе по сравнению с контролем снизился почти в 2 раза

(р<0,001). Это свидетельствует, что процессы заживления поврежденной кости заканчиваются значительно быстрее, чем в контрольной группе. Так, содержание костной ткани в регенерате опытной группы увеличилось за период 7 суток на 8,5±0,4 %, остеоида – на 2,9±0,1 %, индекс компактности увеличился на 0,28±0,01 %. В контроле эти показатели составили соответственно: 15,2±0,8 %, 5,2±0,25 % и 0,4±0,02 %.

Таким образом, проведенные исследования показали, что под влиянием сформированного путем остеоперфорации локального очага остеогенеза в контралатеральной конечности процессы заживления поврежденной кости протекают более активно, чем в контрольной группе. Об этом свидетельствует анализ рентгенологических и морфологических данных, результатов электроннозондового микроанализа, который показал более раннее образование регенерата в зоне повреждения, особенно выраженное с периостальной поверхности и в интермедиарном пространстве, усиление перестроечных процессов.

Возможный механизм стимулирующего эффекта остеоперфорации обеспечивается эндокринными и паракринными путями воздействия, а также связан с существованием пула индуцибель-ных остеогенных клеток-предшественников, которые циркулируют в периферической крови и разносятся в различные органы и ткани [1, 3]. Благодаря этому пулу, под действием определенных стимулирующих факторов возникает, в частности, эктопический остеогенез. Учитывая способность остеогенных клеток (как индуцибельных, так и детерминированных) к миграции, хоумингу и эн-графтингу [1, 3, 6-9, 14, 16] создание дополнительных очагов костеобразования в анатомически удаленном от повреждения месте способно увеличить популяцию остеопродуцирующих клеток и в зоне перелома и способствовать тем самым активизации процесса остеорепарации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты выполненного экспериментального исследования свидетельствуют о положительном влиянии остеоперфорации и формирования локального очага остеогенеза в контралатеральной конечности на течение и интенсивность репаративного костеобразования при заживлении перелома. Полученные данные позво- ляют рекомендовать данный малоинвазивный способ оптимизации остеорепарации для применения в комплексе с другими методами консервативного и оперативного лечения перелома кости, особенно при вялотекущих репаративных процессах у пациентов зрелого, пожилого и старческого возраста, а также у ослабленных больных.