Здоровье населения крупного города

Автор: Маланичева Надежда Антоновна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Уровень и качество жизни населения

Статья в выпуске: 1 (57), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье показана роль крупных городов в социально-экономическом и демографическом развитии территорий. Отражены основные демографические тенденции в городской среде, рассмотрено состояние здоровья населения на основании анализа статистических и социологических данных в сравнении с сельскими территориями.

Крупный город, здоровье, ожидаемая продолжительность жизни, заболеваемость, хронические заболевания, индекс самооценки здоровья

Короткий адрес: https://sciup.org/147110937

IDR: 147110937 | УДК: 314.17(470.12)

Текст научной статьи Здоровье населения крупного города

По данным ООН, в развитых государствах города обеспечивают 60% внутреннего валового продукта и 80% экономического роста1. От того, насколько успешно решаются основные проблемы данных территорий, зависят результаты устойчивого социально-экономического роста страны в целом.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, к крупным относятся города с населением от 250 тыс. до 1 млн. человек2. По данным на 1 января 2010 г., в городах России, имеющих численность свыше 250 тыс. человек, проживало более половины городского населения (53%) или 38% всего населения страны.

Интенсивное развитие крупных городских систем с высоким качеством среды обитания и человеческого потенциала является одним из приоритетных направлений федеральной политики и рассматривается как фактор устойчивого экономического роста и конкурентоспособности страны3.

Таблица 1. Социально-экономические показатели федеральных округов РФ, 2009 г. (в %)

|

Показатели |

РФ |

Федеральные округа |

||||||

|

ЦФО |

СЗФО |

ЮФО |

ПФО |

УФО |

СФО |

ДФО |

||

|

Численность населения |

36,3 |

46,8 |

51,5 |

23,9 |

33,8 |

28,4 |

34,8 |

34,6 |

|

Число предприятий и организаций |

66,6 |

75,5 |

80,2 |

48,4 |

61,8 |

60,8 |

79,0 |

60,4 |

|

Обрабатывающие производства |

41,6 |

54,8 |

59,0 |

37,7 |

38,4 |

21,9 |

42,4 |

37,0 |

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

47,3 |

59,4 |

52,6 |

45,8 |

49,9 |

29,4 |

42,0 |

51,9 |

|

Строительство |

31,4 |

56,4 |

61,7 |

21,2 |

26,0 |

10,9 |

22,0 |

21,6 |

|

Ввод в действие жилых домов |

48,4 |

34,1 |

63,1 |

37,5 |

39,9 |

43,1 |

55,4 |

66,1 |

|

Оборот розничной торговли |

26,0 |

57,0 |

53,2 |

12,2 |

16,4 |

18,1 |

15,1 |

10,3 |

Рассчитано по: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2010: стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 16-352;

Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2010: стат. сб. / Росстат. - М., 2010. – С. 22-29.

В 2009 г. на долю городов – административных центров субъектов Российской Федерации – приходилось более двух третей предприятий и организаций, а также четверть оборота розничной торговли, в них проживала треть населения, в основной капитал была вложена треть инвестиций (табл. 1) .

Наибольшая концентрация экономических ресурсов наблюдается в городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, для которых характерно ярко выраженное преобладание городского населения над сельским.

Важно учитывать, что устойчивое развитие территории определяют не только экономическая ситуация и производственный потенциал, технологии и инфраструктура, но и – в большей степени – состояние и динамика народонаселения, его количественные и качественные характеристики41.

В середине XIX в. лишь около 8% населения России проживало в городских поселениях52. К 1940 г. численность городского населения превысила треть всего населения, а к середине 50-х годов – половину населения. Менее чем за 100 лет Россия стала страной с преобладанием городского населения над сельским, активно включившись в общемировой процесс урбанизации.

На протяжении последних 20 лет доля городского населения России остаётся стабильной – 73%, что соответствует высокой степени урбанизации63.

Процесс урбанизации оказал существенное влияние на интенсификацию всех процессов общественного развития. Не стали исключением и демографические процессы. С ростом городов произошла заметная трансформация в структуре источников увеличения населения, миграция на фоне снижения значимости естественного прироста усилилась.

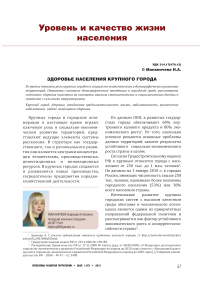

Также для населения крупных городов стали характерны такие демографические процессы, как уменьшение среднего размера семьи, увеличение числа разводов, старение населения. Это привело к тому, что, несмотря на стабилизацию доли городского населения России, его численность постепенно снижается. На современном этапе подобная ситуация характерна для многих российских городов. Так, за период с 1999 по 2009 г. в региональных центрах Северо-Западного федерального округа численность городского населения в абсолютном выражении уменьшилась на 260 тыс. человек (в среднем на 4%) (рис. 1). В то же время численность сельского населения снизилась на 205 тыс. человек (8%).

Рисунок 1. Динамика численности населения региональных центров Северо-Западного федерального округа за период с 1995 по 2009 г.

Источник: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2010: стат. сб. / Росстат. - М., 2010. – С. 100-142.

В целом по стране численность городского населения за период с 1999 по 2009 г. сократилась на 4348 тыс. человек (4%), сельского – на 1277 тыс. человек (3%), в связи с чем эксперты полагают, что предметом межгородской конкуренции в ближайшее время будут не инвестиции, а люди. В условиях, когда население страны ежегодно сокращается на сотни тысяч, а человек становится «дефицитным ресурсом», неизбежно развернётся жёсткое соперничество за него как носителя знаний, профессиональных навыков, опыта, творческих способностей 4.

Одним из источников увеличения демографического потенциала крупных городов служит миграция. В течение последних двадцати лет миграционные процессы приобретают всё более центростремительный характер, то есть население перемещается из сёл в большие посёлки и города, являющиеся районными центрами, а из малых городов – в крупные. Нередко жители России переезжают из сельских поселений сразу в крупные города.

При сохранении данной тенденции посёлки и малые города в скором времени могут опустеть. Данный факт является угрозой для демографического развития крупных городов и причиной быстрой деградации сельских территорий.

Показатели миграционного прироста в городских поселениях Вологодской области свидетельствуют о том, что в города переезжает в основном молодёжь и большая часть трудоспособного населения, обладающая лучшим состоянием здоровья по сравнению с городским населением, а также являющаяся более активной и конкурентоспособной.

В 2010 г. структура миграционного прироста в городах имела следующий вид: 73,3% – трудоспособное население, 18,6% – население старше трудоспособного возраста. Отток жителей из сельских поселений составил 76,9% населения трудоспособного возраста, 11,6% – пенсионного. При этом миграционный прирост в городах был приблизительно равен миграционной убыли в сельских поселениях8.

Важную роль в формировании демографических процессов играет общественное здоровье, от уровня которого в значительной степени зависит смертность и рождаемость.

Сложившаяся в городах обстановка может влиять на здоровье людей как положительно, так и отрицательно. Эти связи сложны и многообразны. Они включают экономические, социальные и экологические аспекты. Городское население имеет больше возможностей для получения медицинской помощи, образования, повышения дохода, чем население сёл.

Но в то же время высокая концентрация производства, большое количество транспорта, сбой биоритмов человека, возрастающая зависимость от техногенной среды и скученность людей на сравнительно небольших территориях приводят к снижению потенциала здоровья.

Вместе с тем здоровье является обязательным условием для улучшения благосостояния и повышения качества жизни, а также предпосылкой для устойчивого экономического роста.

Ввиду этого в настоящее время возрастает актуальность исследований, направленных на изучение качественных характеристик городского населения, в частности здоровья, а также поиск путей его улучшения. Несомненная значимость исследования обусловлена тем, что в городской среде проживает практически три четверти населения страны.

С методологической точки зрения общественное здоровье следует оценивать на двух уровнях.

Первый из них – макроуровень, включающий в себя здоровье популяции, другой – микроуровень, отражающий индивидуальные характеристики человека.

Выделение двух уровней изучения здоровья принципиально, поскольку они имеют различные индикаторы и объект исследования. Для оценки популяционного (общественного) здоровья наиболее часто используются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), заболеваемость, смертность. Для оценки же уровня индивидуального здоровья – данные социологических опросов населения96.

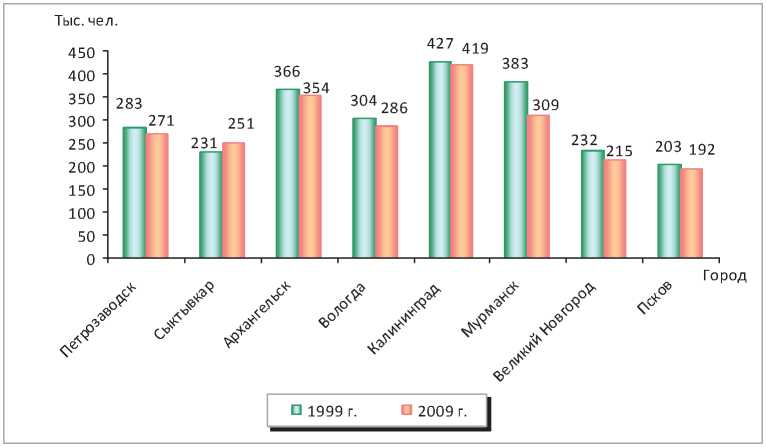

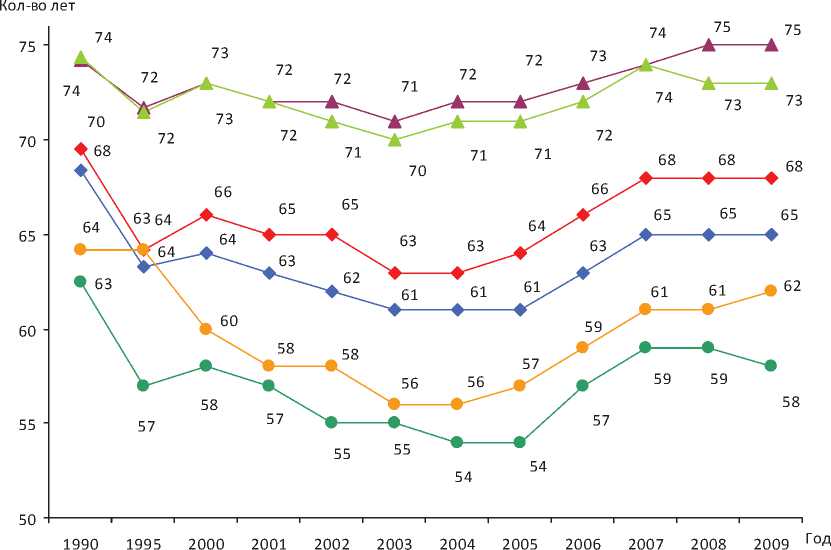

Показатель ожидаемой продолжительности жизни, являясь интегральной оценкой состояния здоровья населения определённой территории, свидетельствует о том, что население городов живёт дольше по сравнению с жителями сёл (рис. 2) .

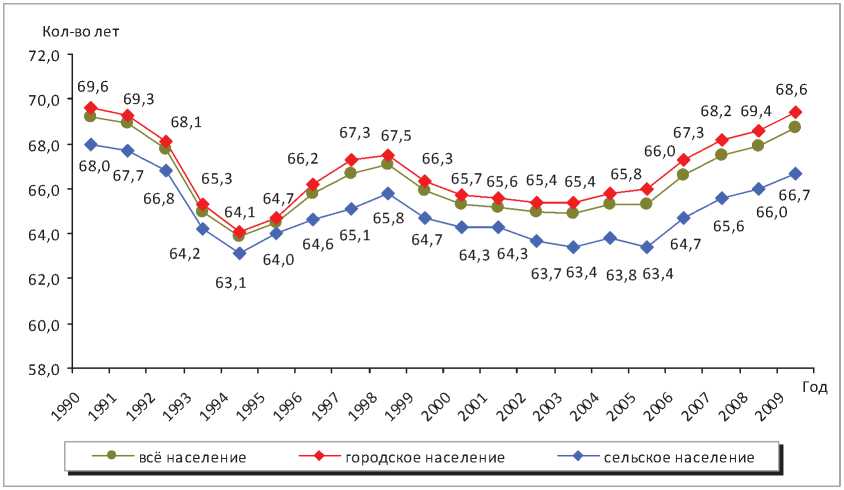

Значения показателя «ожидаемая продолжительность жизни» среди городского населения более высокие по сравнению с сельским во всех макрорегионах России (рис. 3) .

На увеличение продолжительности жизни населения оказывают влияние различные факторы: высокий уровень жизни, доступность высококвалифицированной медицинской помощи (как, например, в Центральном федеральном округе), благоприятные природные условия (как в Северо-Кавказском федеральном округе).

Анализ динамики продолжительности жизни населения Вологодской области в разрезе «город/село» показывает, что городское население живёт на 2 - 3 года дольше сельского (рис. 4) . Крайне низкой остаётся продолжительность жизни мужского населения в сельской местности (58 лет). В то же время самая большая продолжительность жизни наблюдается у женщин, проживающих в городах (75 лет).

-

9 Шабунова А.А., Калашников К.Н., Калачикова О.Н. Общественное здоровье и здравоохранение территорий. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. – С. 22.

Рисунок 2. Ожидаемая при рождении продолжительность жизни населения России, 1990 – 2009 гг. (лет)

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru

Рисунок 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения России по федеральным округам в 2009 г. (лет)

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru

Низкая населения

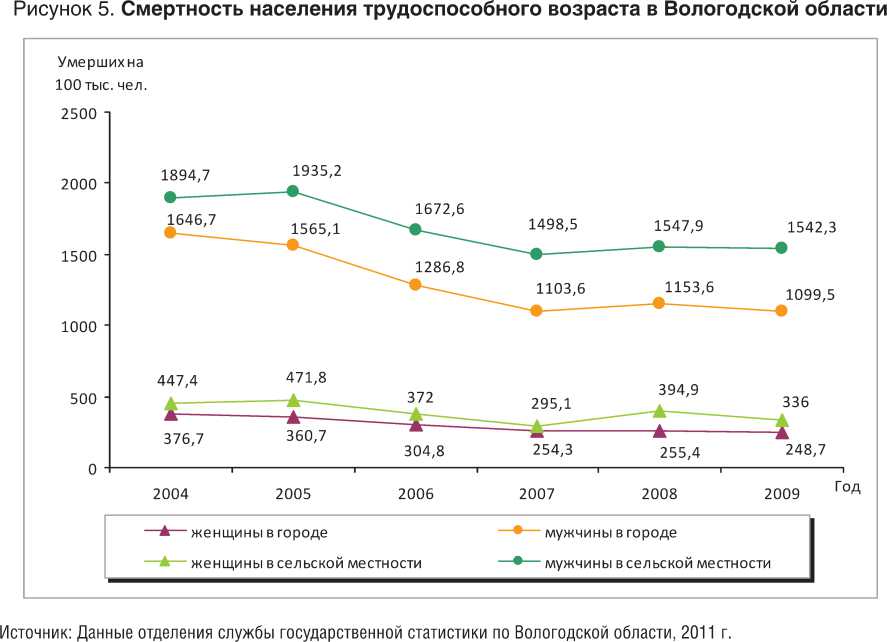

продолжительность жизни объясняется преимуще- ственно высокой смертностью в трудоспособном возрасте, что подтверждается анализом темпов увеличения возраст- ных коэффициентов смертности. Так, начиная с 1990 г., пик роста смертности как мужчин (в 1,5 – 1,7 раза), так и женщин (в 1,7 – 1,8 раза) приходится на возраст от 25 до 39 лет.

Рисунок 4. Ожидаемая продолжительность жизни населения Вологодской области в территориальном и гендерном разрезе

— ♦ — Городское население — ♦ — Сельское население

—*— женщины в городе —*— женщины в сельской местности

—•— мужчины в городе —•— мужчины всельской местности

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru

В детском и подростковом возрастах уровень смертности существенно сократился, что замедлило снижение ОПЖ107. По данным Вологдастата за 2009 г., смертность трудоспособного населения в городах региона была на 48% ниже, чем в сельской местности, где особенно высокой остаётся смертность мужчин, тогда как женское население городов отличается самым низким уровнем смертности в трудоспособном возрасте (рис. 5).

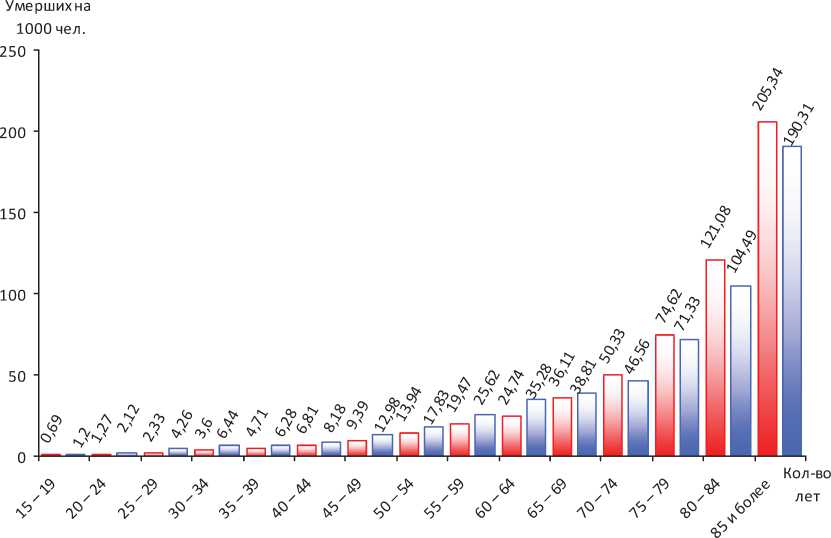

Анализ смертности населения по возрастным группам показывает, что с увеличением возраста показатель смертности возрастает, что вполне закономерно. При этом в трудоспособном возрасте наблю-

-

10 Маланичева Н.А. Основные тенденции и проблемы общественного здоровья населения Вологодской области // Сборник материалов научных семинаров-дискуссий ИСЭРТ РАН, 2011. – С. 59.

дается некоторое превышение смертности сельского населения над городским, причём оно характерно как для мужской части населения, так и для женской (рис. 6) .

В возрастной группе лиц от 70 лет отмечается существенное увеличение смертности населения в городской местности по сравнению с сельской. Следует отметить, что в городской среде в значительно большей степени проявляется отрицательное воздействие различных внешних факторов на организм человека (малоподвижный образ жизни, стрессы, неблагоприятные экологические и др. условия), что становится причиной квазиэндогенной смертности, отражающей преждевременное, патологическое старение. К смертности приводят болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования.

Рисунок 6. Возрастные коэффициенты смертности населения Вологодской области в 2009 г.

Q городское население □ сельское население

Источник: Данные отделения службы государственной статистики по Вологодской области, 2011 г.

Таблица 2. Ведущие причины смертности населения Вологодской области (число умерших на 100 тыс. чел.)

|

Класс причин |

Городское население |

Сельское население |

||||||

|

2000 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2010 г., в % |

2000 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2010 г., в % |

|

|

Совокупность причин |

1454,4 |

1416,2 |

1449,9 |

100 |

1922,3 |

2083,8 |

2219,5 |

100 |

|

болезни системы кровообращения |

798,7 |

784,1 |

807,2 |

56 |

1165,2 |

1267,5 |

1356,9 |

61 |

|

новообразования |

206,5 |

215,5 |

208,8 |

14 |

216,6 |

210,4 |

222,5 |

10 |

|

внешние причины |

222,9 |

167,9 |

162,9 |

11 |

260,1 |

245,1 |

266,9 |

10 |

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru

По данным за 2010 г., болезни системы кровообращения и новообразования в общей структуре смертности городского населения занимали 56 и 14% соответственно (табл. 2). Уровень смертности от внешних причин в городах был в 1,6 раз ниже по сравнению со смертностью в сельской местности.

Таким образом, низкая продолжительность жизни сельского населения по сравнению с городским обусловлена высокой смертностью в трудоспособном возрасте и связана, как правило, с внешними причинами (отравления, аварии, суициды). Однако анализ показателей ОПЖ и смертности не является достаточным, так как не даёт информации о состоянии здоровья людей на протяжении их жизни, заболеваниях и других последствиях для здоровья, что определяет качество жизни населения.

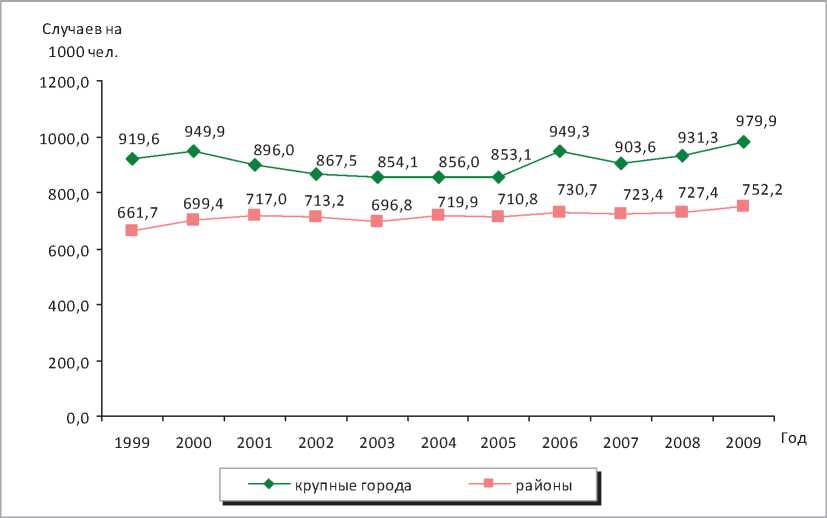

Другим наиболее доступным и часто используемым показателем состояния здоровья населения является коэффициент общей заболеваемости с диагнозом, поставленным пациенту впервые в жизни.

При этом следует иметь в виду, что термин «заболеваемость» не совсем точен, так как он в большей мере отражает не объективную картину заболеваемости, а уровень обращения населения за медицинской помощью. Выявление больных, оказание им высококвалифицированной врачебной помощи зависит от количества медицинских учреждений, их технической оснащённости и приближённости к основному массиву населения.

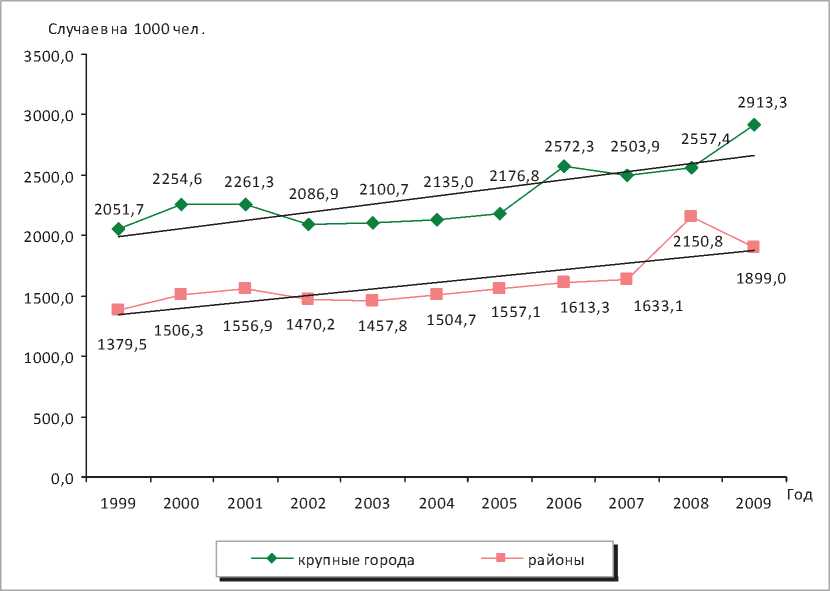

За период с 1995 по 2009 г. уровень первичной заболеваемости в Российской Федерации вырос на 16% и составил 803 случая на 1 тыс. человек. Динамика первичной заболеваемости населения Вологодской области за аналогичный период свидетельствует об увеличении уровня заболеваний в крупных городах по сравнению с уровнем районов в среднем на 21% (рис. 7).

Показатели более низкой заболеваемости в сельской местности могут отражать либо неполный «охват» больных из-за недостаточно развитой сети медицинского обслуживания, либо действительно низкую заболеваемость как следствие более благоприятных условий для жизни.

Концентрация населения и объектов инфраструктуры также негативно сказывается на состоянии здоровья людей. Особого внимания заслуживает проблема распространения социально значимых болезней на урбанизированных территориях. Ещё в XX веке была выявлена связь между нервно-психическим состоянием людей и плотностью населения в городах. Обнаружено, что в сверхкрупных городах (более 1 млн. жителей) данный вид патологии встречается почти в два раза чаще, чем в небольших (до 100 тыс. жителей).

Городская среда является благоприятной для распространения инфекционных заболеваний ввиду высокой плотности населения, большого количества контактов на улицах, в общественном транспорте и других местах массового скопления людей.

Рисунок 7. Первичная заболеваемость населения Вологодской области в разрезе «крупные города/районы»

Источник: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения / Медицинский информационноаналитический центр. – Вологда, 1999 – 2010 гг.

В исследованиях взаимосвязи масштабов урбанизации и здоровья населения было выявлено, что заболеваемость гриппом в городах в четыре раза выше, чем в сельской местности. Статистические данные по России на 2008 г. свидетельствуют о том, что распространённость этого заболевания в городах была в три раза выше по сравнению с сельской местностью (274,9 и 97,6 на 100 тыс. человек населения соответственно). Кроме того, у городских жителей в два раза чаще встречались острые инфекции верхних дыхательных путей и острые кишечные инфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 14% глобального бремени болезней относят к психоневрологическим расстройствам (главным образом из-за депрессий и других общих психических заболеваний), расстройствам, вызванным злоупотреблением алкоголя и наркотиков.

Предполагается, что заболеваемость глубокой депрессией в перспективе вырастет и к 2030 г. станет второй по значимости причиной потери трудоспособности, представляя серьёзную проблему для здравоохранения в городах11.

В 2008 г. в городах России число больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, состоящих на учёте в лечебно-профилактических учреждениях, составляло 2710 человек на 100 тыс. населения12. С 1990 по 2008 г. их число выросло на 20%.

Уровень заболеваемости населения городов РФ наркоманией в 2008 г. составил 297 случаев на 100 тыс. населения и превысил данный показатель в сельской местности бо лее чем в три раза.

Начиная с 1990-х гг., распространение наркомании среди городского населения увеличилось в 13 раз.

Особенностью крупных городов является высокий уровень заболеваемости населения злокачественными новообразованиями. Так, по данным за 2000 – 2008 гг., заболеваемость онкологическими патологиями городского населения в нашей стране превышала уровень сельского в среднем на 14%, при этом с начала 1990-х годов распространённость злокачественных новообразований в городах выросла более чем на 30%.

Среди проблем, связанных с общественным здоровьем, особую тревогу вызывает здоровье детей и подростков. Заболеваемость детского населения более полно отражает влияние различных факторов на здоровье, так как организм ребёнка более уязвим и восприимчив к негативному воздействию экзогенных факторов.

Тенденцией последних лет является сильный рост заболеваемости детей как в городской, так и в сельской местностях. Более 48% детского населения Вологодской области проживают в крупных городах. За период с 1999 по 2009 г. детская заболеваемость в крупных городах выросла на 30%, превысив уровень районов области в 1,5 раза (рис. 8).

В структуре заболеваемости населения региона ведущее место занимают болезни органов дыхания. При этом у детей в возрасте до 14 лет они составляют 64%, тогда как у взрослого населения – 31% (по данным на 2009 г.).

Для более детального рассмотрения здоровья населения обратимся к социологическим данным. Важным индикатором оценки состояния здоровья и социального самочувствия населения на индивидуальном уровне является самооценка собственного здоровья.

Рисунок 8. Заболеваемость детского населения (0 – 17 лет) Вологодской области в разрезе «крупные города/районы»

Источник: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения / Медицинский информационноаналитический центр. – Вологда, 1999 – 2010 гг.

Таблица 3. Индекс самооценки здоровья для населения Вологодской области в территориальном и возрастном разрезе

|

Группа населения |

Год |

Среднее за период |

|||||||||

|

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

||

|

Трудоспособное, город |

0,66 |

0,69 |

0,69 |

0,69 |

0,68 |

0,70 |

0,70 |

0,69 |

0,69 |

0,74 |

0,69 |

|

Трудоспособное, районы |

0,65 |

0,68 |

0,68 |

0,69 |

0,65 |

0,67 |

0,67 |

0,63 |

0,68 |

0,68 |

0,67 |

|

Старше трудоспособного, город |

0,49 |

0,55 |

0,56 |

0,52 |

0,60 |

0,58 |

0,59 |

0,59 |

0,57 |

0,58 |

0,56 |

|

Старше трудоспособного, районы |

0,55 |

0,57 |

0,57 |

0,63 |

0,61 |

0,57 |

0,58 |

0,54 |

0,60 |

0,59 |

0,58 |

Для приведения качественной характеристики здоровья населения региона к количественному значению нами был рассчитан индекс самооценки здоровья (ИСЗ)1310 отдельно для групп трудоспособного и старше трудоспособного возраста (табл. 3).

Полученные данные свидетельствуют о том, что население в трудоспособном возрасте как в крупных городах региона, так и районах имеет среднюю самооценку здоровья (0,61 – 0,8), тогда как население пенсионного возраста – низкую (менее 0,6). При этом имеются некоторые территориальные различия. Так, в целом в городах население несколько выше оценивает состояние своего здоровья, но при достижении пенсионного возраста самооценки становятся ниже, чем в сельской местности.

Возможно, позитивные самооценки здоровья городского населения в трудоспособном возрасте связаны с более высоким уровнем жизни в городе, большей доступностью жизненных благ, уверенностью в завтрашнем дне. Однако при выходе на

-

13 За индекс самооценки здоровья (ИСЗ) была принята субъективная оценка населением его состояния здоровья с учётом среднего от суммы применяемой балльной оценки (1 – очень плохое, 2 – плохое, 3 – удовлетворительное 4 – довольно хорошее, 5 – очень хорошее), умноженных на их долю в совокупности опрошенных. ИСЗ = (1 х q1 + 2 х q2 + 3 х q3 + 4 х q4 + 5 х q5) : 5, где qi – доля респондентов, выбравших ответ i. В полученной шкале колебания индекса здоровья составляют от 0,2 до 1,0. При интерпретации данных ИСЗ следует учитывать, что его значение до 0,6 соответствует низкой самооценке здоровья; 0,61-0,8 – средней; 0,81-1,0 – высокой самооценке здоровья.

пенсию, вероятнее всего, обостряются заболевания, жизнь в городских условиях становится неудобной, частые стрессы и негативное воздействие окружающей среды находят отражение в снижении самооценки здоровья пожилых горожан.

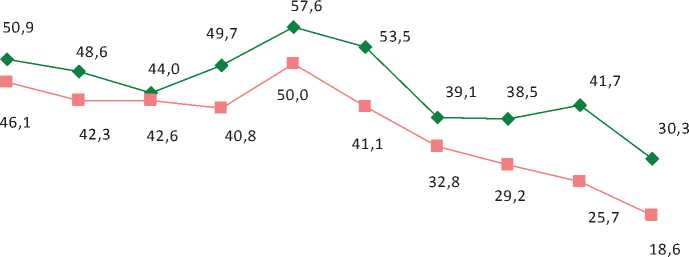

Несмотря на то, что городское население имеет более высокую продолжительность жизни, чем сельское, оно чаще отмечает у себя наличие хронических заболеваний по сравнению с сельским (в 2011 г. – 30 и 19% соответственно), что мы можем наблюдать в материалах мониторинга здоровья населения Вологодской области (рис. 9) 14 .

Жители крупных городов региона (Череповец, Вологда) в 1,6 раз чаще обращают внимание на наличие болезней органов пищеварения по сравнению с жителями районов (табл. 4). Болезни органов дыхания наиболее распространены в Череповце, что обусловлено промышленной специализацией данного города. Следует подчеркнуть, что распространённость заболеваний нервной системы в крупных городах также в два раза выше, чем в районах.

-

14 Опрос проводится на территории гг. Вологды, Череповца и восьми районов Вологодской области. Объём выборки – 1500 респондентов. Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением следующих условий: пропорций между городским и сельским населением, пропорций между жителями населённых пунктов различных типов (сельские поселения, малые и средние города), пропорции половозрастной структуры взрослого населения области. Ошибка выборки не превышает 3%. Техническая обработка информации произведена в программах SPSS и Excel.

Рисунок 9. Наличие длительно протекающих (хронических) заболеваний у населения Вологодской области в территориальном разрезе

%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 Год

— ♦ — крупные города — ■ “ районы

Источник: Данные мониторинга здоровья населения Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 2011 – 2011 гг.

Таблица 4 . Распределение ответов на вопрос «Имеются ли у Вас длительно протекающие (хронические) заболевания или состояния?» (в % от числа опрошенных)

|

Заболевание |

Вологда |

Череповец |

Районы |

||||||

|

год |

год |

год |

|||||||

|

2009 |

2010 |

2011 |

2009 |

2010 |

2011 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

|

Да, из них: |

37,9 |

45,9 |

29,5 |

39,1 |

37,4 |

31,0 |

29,2 |

25,7 |

18,6 |

|

Болезни системы кровообращения |

19,4 |

34,2 |

22,1 |

23,5 |

31,5 |

28,1 |

31,8 |

32,5 |

38,3 |

|

Болезни органов пищеварения |

14,9 |

19,3 |

30,8 |

11,4 |

17,5 |

33,9 |

10,3 |

7,6 |

19,9 |

|

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |

11,2 |

26,7 |

24,0 |

16,8 |

30,1 |

10,7 |

16,6 |

12,2 |

19,1 |

|

Болезни органов дыхания |

5,2 |

4,3 |

13,5 |

10,1 |

11,2 |

21,5 |

4,0 |

4,6 |

11,3 |

|

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, обмена веществ |

6,0 |

6,8 |

6,7 |

4,0 |

9,8 |

4,1 |

6,7 |

4,1 |

7,1 |

|

Болезни нервной системы |

3,7 |

1,9 |

3,8 |

4,0 |

0 |

5,8 |

1,3 |

3,0 |

2,8 |

|

Другие |

7,4 |

17,3 |

16,3 |

14,1 |

14,7 |

11,5 |

7,0 |

8,1 |

12,8 |

Источник: Данные мониторинга здоровья населения Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 2009 – 2011 гг.

Однако эти данные очень условны, поскольку население зачастую вовремя не обращается за медицинской помощью и не владеет информацией о своих заболеваниях. Но, тем не менее, они более точны по сравнению со статистическими показателями заболеваемости, так как не ограничены уровнем посещаемости медицинских учреждений и вполне могут быть использованы для характеристики ситуации.

Вместе с тем жители крупных городов региона в три раза чаще жителей районов указывают на наличие серьёзных заболеваний и травм, ограничивающих трудоспособность (в 2011 г. 14 и 5% соответственно).

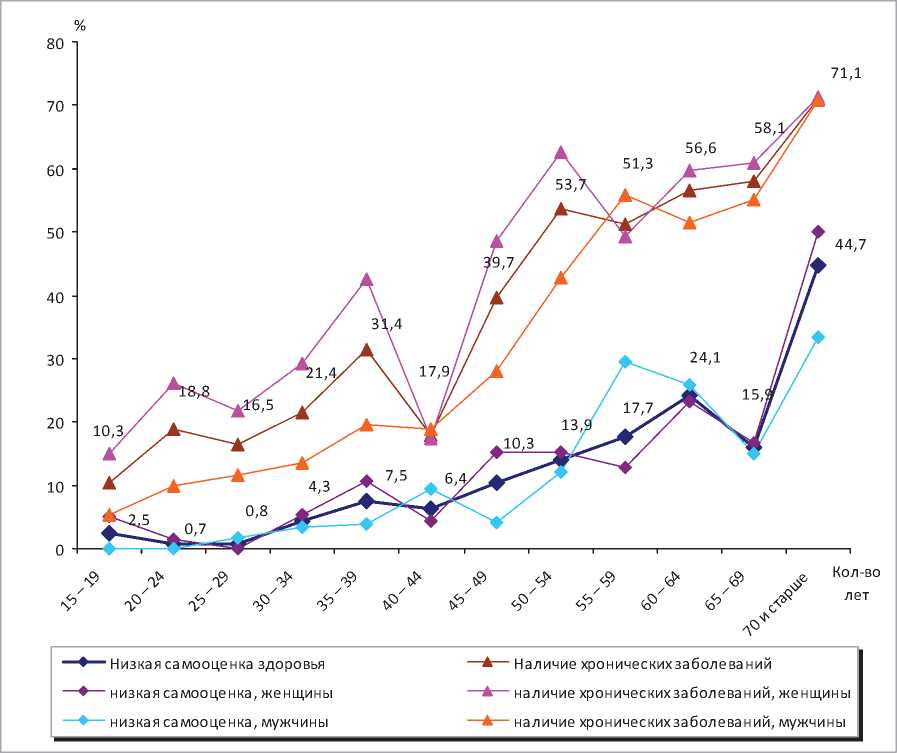

Данные социологического обследования в Вологодской области свидетельствуют о том, что с возрастом доля негативных самооценок здоровья у населения увеличивается (с 3% в возрастной группе

15 – 19 лет до 45% в возрастной группе старше 70 лет). Распространённость хронических заболеваний у населения крупных городов региона имеет ещё более сильную динамику роста (рис. 10) . Если в группе от 15 до 19 лет лишь 10% населения имеют хронические заболевания, то в группе старше 70 лет – 71%. Таким образом, с возрастом качество здоровья населения значительно ухудшается.

Согласно проведённым подсчётам, при выходе на пенсию каждый второй житель крупного города имеет хроническое заболевание (52% мужчин и 49% женщин). Что касается самооценок, то если в возрастной группе мужского населения от 15 до 24 лет низкие самооценки не отмеча- ются, то по достижении пенсионного возраста 26% мужчин дают своему здоровью негативную оценку. У женщин же доля негативных самооценок к пенсионному возрасту увеличивается от 3 до 13%.

При этом имеется значительная дифференциация – на уровне крупных городов и сельских территорий. В возрастной группе старше 70 лет в сельской местности 50% населения отмечали наличие хронических заболеваний, тогда как в крупных городах – 71%. В той же группе негативные самооценки здоровья имели 19% сельского населения и 45% – городского. Это говорит о худшем состоянии здоровья городского населения в пожилом возрасте по сравнению с сельским.

Рисунок 10. Распределение по половозрастным группам городского населения

Вологодской области, имеющего низкую самооценку здоровья и хронические заболевания (2010 г.)

Источник: Данные мониторинга здоровья населения Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 2010 г.

Таким образом, население крупных городов, формируя социально-экономическую основу страны, имеет ряд проблем в сфере демографического развития и общественного здоровья. Среди них можно выделить: снижение численности населения крупных городов, трансформация возрастной структуры населения в сторону увеличения доли населения пенсионного возраста, рост заболеваемости, в том числе детской, высокое распространение хронических и социально значимых болезней.

В то же время городское население имеет относительно высокую ожидаемую продолжительность жизни по сравнению с сельским, однако это превышение не существенно. Судя по социологическим данным, среди населения крупных городов широко распространены хронические заболевания. При этом наблюдается существенное снижение как социального самочувствия, так и состояния здоровья в пожилых возрастах.

На современном этапе политика государства направлена на слияние крупных городских территорий и формирование агломераций, которые станут опорными точками социально-экономического развития страны, что будет способствовать усилению влияния городской среды на количественные и качественные характеристики населения.

В связи с этим возрастает необходимость комплексного изучения условий урбанизации и прежде всего в плане здоровья населения. Здоровье и качество жизни должны стать приоритетом, а не рассматриваться как результат воздействия составляющих развития города или как его дополнительные характеристики.

Состояние здоровья, комфортность проживания, степень удовлетворённости разнообразных потребностей населения должны стать основным индикатором благополучного и эффективного развития городов.