Здоровье населения, неравенство доходов и инновационный потенциал регионов

Автор: Русинова Нина Львовна, Сафронов Вячеслав Владимирович, Панова Людмила Васильевна

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социальные проблемы

Статья в выпуске: 6, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181701

IDR: 142181701

Текст статьи Здоровье населения, неравенство доходов и инновационный потенциал регионов

В настоящее время проблема развития инновационного потенциала, стоит чрезвычайно остро, поскольку восприимчивость к нововведениям является одним из главных условий устойчивого экономического роста, способствующего повышению материального благосостояния и качества жизни людей, и необходимым ресурсом становления экономики нового типа, интегрированной в мировую хозяйственную систему. Формирование инновационных систем происходит под влиянием множества объективных факторов как общих, так и специфичных для каждой страны и каждого региона, включая географическое положение, наличие природных и трудовых ресурсов, особенности функционирования политических и экономических институтов, уровень экономического развития территории и качество его населения. Эти факторы выступают долгосрочными детерминантами направлений и темпов эволюции в экономике.

По данным отдельных исследований, субъекты Российской Федерации значительно различаются по уровню инновационного потенциала (см. . Можно допустить, что эти различия зависят, в первую очередь, от уровня социально-экономического развития региона, поскольку основные показатели, характеризующие инновационный потенциал, — такие, как ВРП в сфере услуг, науке и научном обслуживании, уровень образования населения и использование современных коммуникационных технологий, одновременно выступают и основными показателями модернизированности общества.

Однако, индустриальное и постиндустриальное развитие, обеспечивая накопление ресурсов, необходимых для инновационной активности, и во все большей мере попадая от нее в зависимость, в то же время порождают многочисленные социально-демографические проблемы в обществе современного типа. К их числу относятся проблемы старения населения, депопуляции и сильного негативного влияния на здоровье новых факторов риска, связанных с загрязнением окружающей среды и все возрастающими стрессогенными воздействиями. В связи с этим мы предполагаем, что инновационный потенциал разных регионов нашей страны может не только оказаться связанным с их различиями по экономическим показателям, но и сильно зависеть от состояния здоровья населения этих регионов.

Эмпирическая база и показатели

В настоящем исследовании использовался ряд статистических и аналитических данных, содержащихся в следующих источниках:

-

- Материалы национального обследования благосостояния и участия населения в социальных программах (НО-БУС), проведенного Госкомстатом при содействии Всемирного Банка в 2003г. В работе рассматриваются 47 субъектов Российской Федерации, изучавшихся в НОБУСе и репрезентативно представляющих население соответствующих регионов. Они охватывают 72% населения России. Эти материалы позволили получить показатель состояния здоровья в регионе, характеризующий долю его взрослых жителей, оценивающих свое здоровье как хорошее или очень хорошее.

-

- Данные Независимого Института социальной политики (Атлас Российских регионов, 2002), в которых представлен «индекс инновативности», рассчитанный в соответствие с методиками Всемирного экономического форума (см. http:// www.socpol.ru ). Инновационный потенциал региона включает следующие характеристики: долю населения, прожива-

- ющего в крупных городах (свыше 250 тыс.); число студентов государственных вузов на 10 тыс. населения; долю занятых в науке от занятых в сфере услуг; ВРП в сфере услуг на душу населения; ВРП в науке и научном обслуживании на душу населения; уровень распространения сотовой связи и Интернета в регионе. Этот индекс используется в нашем исследовании для характеристики дифференциации регионов России по готовности к инновациям.

-

- Доклад Всемирного Банка по оценке бедности в Российской Федерации, 2004 (см. Отчет No. 28923-RU), содержащий ряд экономических характеристик изучаемых регионов. Среди них — валовой региональный продукт (ВРП), располагаемые ресурсы на душу населения, доля бедных и неравенство в распределении доходов, измеряемое коэффициентом Джини.

Характеристики регионов: инновационный потенциал, социальноэкономическое развитие и здоровье

Основные данные, содержащие описание 47-ми субъектов Российской Федерации по перечисленным ранее характеристикам инновационного потенциала, состояния здоровья и социально-экономического развития, представлены в таблице 1. Кратко обрисуем общую картину дифференциации регионов по этим переменным.

Распределение средних значений индекса инновационного потенциала по регионам страны вполне предсказуемо. Такие известные научные и культурные центры, как Москва, Санкт-Петербург, Московская и Новосибирская области стоят на вершине этой пирамиды. На другом полюсе располагаются несколько регионов, демонстрирующих крайне низкую готовность к инновационно-реформаторскому развитию. Среди них республика Адыгея, Амурская, Псковская и Сахалинская области. Подавляющее же большинство субъектов Российской Федерации образуют обширную и слабо дифференцированную по инновационному потенциалу группу. В целом, как отмечается в Социальном атласе регионов, распределение регионов свидетельствует о «концентрации инновативного потенциала в небольшом количестве субъектов с крупными городскими центрами при значительном отставании остальных регионов страны» (см. сайт Независимого института социальной политики: .

Распределение средних значений ключевых показателей экономического развития также свидетельствует о сильных межрегиональных различиях. Полярными примерами этих различий по ВРП могут служить, с одной стороны, такие субъекты РФ, как Тюменская область, Москва, отличающиеся высоким уровнем экономического развития, и с другой стороны — республики Дагестан и Адыгея с очень низким его уровнем. По ресурсам, которыми располагает население, аналогичными примерами будут: высокий уровень — Москва, Мурманск; а низкий — тот же Дагестан и Кабардино-Балкарская республика. Что же касается социально-экономического неравенства, по показателю доли бедных в регионе лидируют Ивановская и Читинская области, а меньше всего бедных в экономически развитых Тюменской области и Москве. Значения коэффициента Джини говорят об очень сильном неравенстве в Астраханской и Тюменской областях, менее всего оно выражено в Ивановской области и Санкт-Петербурге.

Состояние здоровья населения также отличается заметной дифференциацией по различным регионам страны. По показателю, учитывающему распределение оценок здоровья на всей пятибалльной шкале (от очень плохого до очень хо- рошего), наилучшая ситуация наблюдается в Республике Дагестан, Москве, Камчатской области и Кабардино-Балкарской республике.

Вероятно, эти оценки лишь в определенной мере отражают текущее экономическое положение регионов, свидетельствуя о влиянии на здоровье населения в разных час-

Таблица 1. Инновационный потенциал и показатели социально-экономического развития 47 регионов России: исходные данные исследования

|

Инновационный потенциал |

Хорошее здоровье: доля (%) |

ВРП ($ США) |

Располагаемые ресурсы |

Бедные: доля (%) |

Неравенство: Gini |

|

|

Москва |

0.685 |

39 |

17929 |

66799 |

21.0 |

0.364 |

|

Санкт-Петербург |

0.511 |

35 |

8850 |

40617 |

21.1 |

0.291 |

|

Московская обл. |

0.319 |

27 |

6627 |

30328 |

28.6 |

0.355 |

|

Новосибирская обл. |

0.297 |

22 |

5802 |

27683 |

44.7 |

0.340 |

|

Самарская обл. |

0.258 |

29 |

8277 |

41260 |

28.4 |

0.450 |

|

Нижегородская обл. |

0.256 |

25 |

7179 |

27840 |

22.9 |

0.366 |

|

Хабаровский край |

0.225 |

33 |

6428 |

47610 |

28.6 |

0.420 |

|

Омская обл. |

0.212 |

23 |

5989 |

31644 |

24.3 |

0.434 |

|

Республика Татарстан |

0.206 |

31 |

9707 |

28388 |

24.0 |

0.398 |

|

Свердловская обл. |

0.203 |

24 |

6437 |

32695 |

24.9 |

0.338 |

|

Челябинская обл. |

0.201 |

25 |

6527 |

32891 |

30.2 |

0.380 |

|

Ярославская обл. |

0.187 |

25 |

8307 |

30903 |

21.4 |

0.335 |

|

Воронежская обл. |

0.185 |

20 |

4933 |

25347 |

33.8 |

0.363 |

|

Тюменская обл. |

0.184 |

30 |

38411 |

80914 |

16.1 |

0.463 |

|

Приморский край |

0.174 |

27 |

4607 |

32478 |

46.6 |

0.364 |

|

Удмуртская республика |

0.173 |

19 |

7174 |

31744 |

31.8 |

0.377 |

|

Астраханская обл. |

0.172 |

25 |

5758 |

33527 |

26.2 |

0.465 |

|

Волгоградская обл. |

0.171 |

22 |

5567 |

26051 |

31.5 |

0.373 |

|

Орловская обл. |

0.168 |

23 |

6523 |

29565 |

31.4 |

0.351 |

|

Ивановская обл. |

0.163 |

21 |

3306 |

20025 |

67.4 |

0.283 |

|

Мурманская обл. |

0.162 |

27 |

6018 |

59894 |

24.5 |

0.373 |

|

Ростовская обл. |

0.162 |

24 |

4572 |

25968 |

26.9 |

0.339 |

|

Республика Башкортостан |

0.160 |

27 |

7492 |

31474 |

23.1 |

0.414 |

|

Краснодарский край |

0.158 |

29 |

5936 |

26267 |

32.7 |

0.377 |

|

Красноярский край |

0.156 |

22 |

8438 |

46576 |

25.6 |

0.409 |

|

Республика Мордовия |

0.142 |

28 |

3580 |

22435 |

43.6 |

0.339 |

|

Тверская обл. |

0.139 |

26 |

5056 |

27864 |

41.0 |

0.375 |

|

Кемеровская обл. |

0.139 |

23 |

6027 |

28917 |

23.5 |

0.360 |

|

Республика Бурятия |

0.137 |

29 |

4940 |

22614 |

39.1 |

0.362 |

|

Липецкая обл. |

0.136 |

25 |

8388 |

31871 |

25.8 |

0.362 |

|

Архангельская обл. |

0.134 |

25 |

6798 |

37930 |

28.8 |

0.376 |

|

Костромская обл. |

0.129 |

24 |

5064 |

22317 |

37.5 |

0.296 |

|

Тамбовская обл. |

0.123 |

25 |

4657 |

24704 |

26.8 |

0.335 |

|

Кировская обл. |

0.122 |

22 |

4618 |

28160 |

36.3 |

0.334 |

|

Камчатская обл. |

0.118 |

37 |

5132 |

54401 |

35.5 |

0.366 |

|

Курганская обл. |

0.118 |

21 |

3952 |

24692 |

47.8 |

0.373 |

|

Кабардино-Балкария |

0.118 |

39 |

3980 |

17801 |

29.4 |

0.363 |

|

Брянская обл. |

0.117 |

18 |

4093 |

24885 |

33.8 |

0.367 |

|

Читинская обл. |

0.109 |

28 |

4166 |

28123 |

57.3 |

0.383 |

|

Республика Саха (Якутия) |

0.105 |

23 |

10002 |

50996 |

23.8 |

0.421 |

|

Республика Дагестан |

0.100 |

47 |

2633 |

12452 |

47.9 |

0.312 |

|

Республика Коми |

0.098 |

24 |

9495 |

44092 |

21.5 |

0.420 |

|

Новгородская обл. |

0.091 |

27 |

5798 |

28296 |

31.8 |

0.380 |

|

Республика Адыгея |

0.076 |

29 |

2631 |

27530 |

35.6 |

0.422 |

|

Амурская обл. |

0.073 |

24 |

5397 |

27902 |

47.7 |

0.357 |

|

Псковская обл. |

0.071 |

22 |

4544 |

28579 |

31.8 |

0.410 |

|

Сахалинская обл. |

0.065 |

29 |

7557 |

50904 |

33.3 |

0,415 |

Комментарий к таблице 1.

Инновационный потенциал, 2002 г.: Независимый институт социальной политики , Атлас Российских регионов. Регионы упорядочены по убыванию значений этой переменной. Хорошее здоровье, 2003 г.: доля взрослого населения региона с самооценкой состояния здоровья «хорошее» или «очень хорошее» (%), Всемирный Банк, программа НОБУС (расчет — наш Н.Р., Л.П., В.С.)

ВРП , 2002 г. — Валовой Региональный Продукт на душу населения ($ США) по паритету покупательной способности, Всемирный банк (Российская Федерация: Доклад по оценке бедности, 2004. Отчет No. 28923-RU)

Располагаемые ресурсы , 2002 г. — в среднем на человека в год (руб.), Всемирный Банк (Российская Федерация: Доклад по оценке бедности, 2004. Отчет No. 28923-RU)

Бедные , 2002 г. — доля бедных по оценке Госкомстата, Всемирный Банк (Российская Федерация: Доклад по оценке бедности, 2004. Отчет No. 28923-RU)

Неравенство, Gini — коэффициент, 2002 г. — Всемирный Банк (Российская Федерация: Доклад по оценке бедности, 2004. Отчет No. 28923-RU)

тях нашей страны сложного комплекса демографических, социальных, культурных и экологических факторов, действующих не только в настоящем историческом времени, но и уходящих корнями в прошлое. Хуже всего дело обстоит в Брянской, Воронежской, Псковской, Ивановской и Тамбовской областях. В этих регионах центральной России доля населения, оценивающая свое здоровье как плохое или очень плохое, заметно превышает процент тех, кто характеризует свое здоровье как хорошее или очень хорошее. Среднее значение показателя, который мы используем в дальнейшем анализе — доля населения в регионе с хорошим или очень хорошим здоровьем, составляет 26,6 процента. А минимальное и максимальное его значения — соответственно, 18% и 19% в Брянской области и Удмурдской республике; 39% и 47% в Москве и Республике Дагестан.

Инновационный потенциал и экономическое развитие

Анализ эмпирических данных, направленный на проверку сформулированной выше гипотезы, осуществлялся в два этапа. Сначала рассматривались взаимосвязи между по- тенциалом инноваций и показателями социально-экономического развития, а затем — между этим потенциалом и фактором здоровья.

Начнем с рассмотрения корелляционных взаимосвязей между переменной потенциала инноваций и всеми указанными независимыми переменными. Они представлены в таблице 2.

Искомые переменные — индикатор располагаемых населением ресурсов и коэффициент Джини. Приведенное регрессионное решение, подтверждая результаты рассмотрения корелляционной матрицы, говорит о том, что с ростом уровня экономического развития региона и уменьшением в нем неравенства происходит нарастание потенциала инновационной активности. Тем самым первая часть нашей ги-

Таблица 2. Инновационный потенциал и показатели социально-экономическогоразвития регионов: корреляции

|

Инновационный потенциал |

Доля с хорошим здоровьем |

ВРП |

Располагаемые ресурсы |

Доля бедных |

|

|

Доля с хорошим здоровьем |

.30 (.022) |

||||

|

ВРП |

.33 (.012) |

.15 (.152) |

|||

|

Располагаемые ресурсы |

.34 (.009) |

.19 (.102) |

.75 (.000) |

||

|

Доля бедных |

-.31 (.018) |

-.05 (.361) |

-.48 (.000) |

-.50 (.000) |

|

|

Gini — коэффициент |

-.16 (.143) |

-.05 (.363) |

.38 (.004) |

.48 (.000) |

-.40 (.003) |

В клетках таблицы — r Пирсона (sig.). N = 47.

Итак, из всех включенных в анализ переменных, только коэффициент Джини не проявляет статистически значимой связи с показателем инновационного потенциала. Обе характеристики экономического развития — ВРП и располагаемые ресурсы —положительно кореллируют с этим показателем. Это говорит о том, что чем выше уровень экономического развития региона, тем выше его инновационный потенциал. Один из индикаторов экономического неравенства — доля бедных — также значимо связан с готовностью к инновациям. Однако связь эта отрицательна, что является свидетельством низкого потенциала инноваций при высоком уровне бедности в регионе и, наоборот, высокого значения этого потенциала в том случае, когда бедные слои в нем немногочисленны.

Отметим также, что, как нами и предполагалось, индикатор здоровья населения также оказался статистически значимо взаимосвязан с инновационной готовностью. Эта связь свидетельствует о том, что в областях и республиках, население которых отличается хорошим здоровьем, эта готовность заметно выше, чем там, где ситуация со здоровьем населения хуже. Этот факт будет подробнее рассмотрен в следующем разделе. Здесь же мы продолжим анализ экономических переменных.

Следующий аналитический шаг заключался в поиске наиболее сильных самостоятельных факторов, характеризующих экономическую ситуацию и неравенство в регионах и позволяющих объяснить дифференциацию между ними в инновационном потенциале. Для этого использовался регрессионный анализ, результаты которого приведены в таблице 3.

Таблица 3. Инновационный потенциал регионов в зависимости от экономических показателей

|

ФАКТОРЫ |

B |

Beta |

t |

Sig. |

|

Константа |

.432 |

3.3 |

.002 |

|

|

Располагаемые ресурсы |

4.5E-06 |

.54 |

3.7 |

.001 |

|

Gini — коэффициент |

-1.092 |

-.42 |

-2.8 |

.007 |

|

Adjusted R Square |

.22 |

|||

Пошаговый регрессионный анализ (OLS regression): зависимая переменная — инновационный потенциал регионов, независимые переменные — ВРП, располагаемые ресурсы, доля бедных и Gini — коэффициенты. В клетках таблицы — результаты этого анализа для переменных, включенных в уравнение регрессии. N = 47 .

потезы нашла эмпирическое подтверждение. Переменные, вошедшие в уравнение регрессии, будут использоваться при дальнейшем анализе интересующей нас связи здоровья и инновационного потенциала в качестве контролируемых факторов, фиксирующих экономические различия.

Инновационный потенциали здоровье населения

Анализируя взаимосвязи между состоянием здоровья в субъектах РФ и инновационным потенциалом, нами были построены четыре статистических модели. В модели 1 рассматривается воздействие фактора здоровья без контроля влияния социально-экономических переменных. В модели 2 — воздействие этого фактора при контроле за располагаемыми ресурсами; а в модели 3 — воздействие как двух последних факторов, так и их интеракции. Наконец, модель 4 описывает влияние переменных здоровья, располагаемых ресурсов и коэффициента Джини, а также двух интеракций, связывающих экономические факторы с показателем здоровья. Эти модели отражены в таблице 4.

Как показывает Модель 1, здоровье, проявляя значимую связь с инновационным потенциалом, объясняет около 7% его вариаций. Проверка того, не является ли этот результат артефактом, потребовала на следующем шаге введения в модель, помимо показателя индивидуального здоровья, и индикатора располагаемых ресурсов (Модель 2). Влияние индикатора здоровья утрачивает свою значимость, в то время как объяснительная способность модели возрастает вдвое (до 14%) за счет воздействия переменной располагаемых ресурсов.

Мы предположили, что состояние здоровья населения региона и уровень его экономического развития могут оказывать совместное воздействие на интересующую нас зависимую переменную. Это обстоятельство мы учли в модели 3, которая полностью подтвердила нашу догадку. В самом деле, как видно в таблице 4, именно такая интеракция статистически значимо и наиболее сильно, наряду с фактором здоровья, взятым автономно, определяет дифференциацию инновационной готовности регионов. С точки зрения объяснительной силы эта модель существенно лучше, чем решение, описанное предшествующим регрессионным уравнением (Adjusted R Square возрастает с 0.14 до 0.37). Следующий аналитический шаг состоял в том, чтобы учесть воздействие не только переменной располагаемых ресурсов, но и другого, как мы видели, важнейшего фактора, определяющего инновационную активность — степени неравенства регионов по коэффициенту Джини.

Таблица 4. Инновационный потенциал регионов: значение фактора здоровья населения (GLM: Univariate Analysis of Variance)

|

Факторы |

Модель 1 |

Модель 2 |

Модель 3 |

Модель 4 |

||||||||

|

B |

t |

Sig. |

B |

t |

Sig. |

B |

t |

Sig. |

B |

t |

Sig. |

|

|

Константа |

.175 |

11.5 |

.000 |

.175 |

12.0 |

.000 |

.166 |

13.2 |

.000 |

.162 |

13.8 |

.000 |

|

Хорошее здоровье |

.006 |

2.1 |

.044 |

.005 |

1.7 |

.094 |

.008 |

3.3 |

.002 |

.004 |

1.5 |

.150 |

|

Располагаемые ресурсы |

2.5 E-06 |

2.1 |

.038 |

-7.4 E-07 |

-.6 |

.558 |

1.2 E-07 |

.09 |

.932 |

|||

|

Здоровье*Ресурсы |

6.4 E-07 |

4.2 |

.000 |

7.7 E-07 |

4.5 |

.000 |

||||||

|

Gini |

-.459 |

-1.3 |

.191 |

|||||||||

|

Здоровье*Gini |

-.168 |

-2.6 |

.013 |

|||||||||

|

Adjusted R Square |

.07 |

.14 |

.37 |

.47 |

||||||||

Исходные переменные «Доля населения с хорошим здоровьем», «Располагаемые ресурсы» и «Коэффициент Gini» преобразованы — центрированы относительно средних значений.

Полученные здесь результаты соответствуют модели 4, представленной все в той же таблице 4. Согласно этой модели, ни одна из переменных — состояния здоровья, располагаемых ресурсов, неравенства — сами по себе уже не определяют дифференциацию потенциала инноваций. Важное значение имеют только интеракции, связывающие здоровье с располагаемыми ресурсами, а также, хотя и в меньшей степени, здоровье с показателем неравенства. Эта модель лучше всего описывает дифференциацию потенциала инновации и объясняет 47% его дисперсии в регионах.

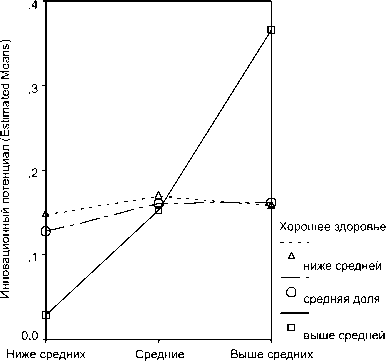

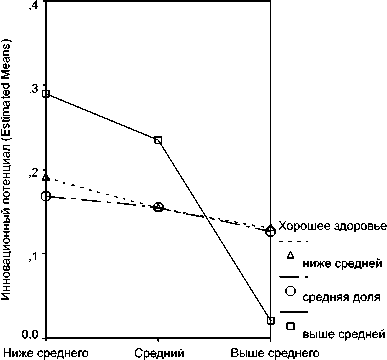

Интерпретацию этих интеракций упрощают рисунки 1 и 2, содержащие графики, иллюстрирующие характер связи между средними значениями инновационного потенциала, рассчитанными данной статистической моделью, и переменной располагаемых ресурсов при трех уровнях здоровья (рис.1), а также аналогичные зависимости между потенциалом, коэффициентом Джини и здоровьем (рис.2).

Рисунок 1. Инновационный потенциал: влияние интеракции переменных

«Хорошее здоровье» * «Располагаемые ресурсы»

Распологаемые ресурсы

Как видно на рисунке 1, инновационный потенциал в регионах практически не различается и не зависит от их экономического положения (по показателю располагаемых ресурсов), если удельный вес лиц с хорошим здоровьем в этих регионах находится ниже или соответствует средней доле по нашей выборке. Однако с увеличением показателя располагаемых ресурсов инновационный потенциал резко возрастает в том случае, когда речь идет о регионах с хорошим здоровьем. Самые высокие значения потенциала инноваций характерны для экономически развитых регионов, где население к тому же отличается хорошим здоровьем.

Рисунок 2 позволяет говорить о том, что готовность регионов к инновациям слабо различается и в зависимости от выраженности экономического неравенства, если уровень здоровья населения невысок. При хорошем здоровье, с уменьшением неравенства потенциал инноваций резко возрастает. Наиболее готовы к инновациям регионы с незначительным уровнем экономического неравенства и здоровым населением.

Рисунок 2. Инновационный потенциал: влияние интеракции переменных

«Хорошее здоровье» * «Gini — коэффициент»

Gini — коэффициент

Заключение

Представленный анализ обнаружил, что заметные различия между регионами России по инновационному потенциалу обусловлены, в первую очередь, социально-экономическими факторами. Важнейшим, наиболее существенным из них является уровень экономического развития субъектов Российской Федерации. Чем выше этот уровень, тем выше вероятность того, что в соответствующем регионе мы обнаружим высокие значения всего набора показателей, необходимых для того, чтобы говорить о высоком инновационном потенциале. Гораздо меньше вероятность обнаружить высокий инновационный потенциал там, где состояние экономики оставляет желать лучшего. Аналогичные факты описывают состояние дел в регионах, различающихся выраженностью экономического неравенства. Низкие значения неравенства благоприятны для инновационной активности, а высокие, напротив, повышают вероятность обнаружить в соответствующих регионах неготовность к инновациям. Эти факты полностью подтверждают выдвинутую нами гипотезу о формировании предпосылок инновационной активности по мере индустриальной и постиндустриальной модернизации общественных образований. В то же время наши факты в какой-то мере подтверждают и другое выдвинутое нами предположение о влиянии на инновационный потенциал фактора здоровья. Хотя сама по себе эта переменная не оказывает очень сильного влияния на интересующую нас характеристику регионов, она очень важна, как только мы принимаем во внимание ее совместное воздействие с экономическими факторами. Наибольшие значения инновационного потенциала обнаруживаются в регионах, которые не только продвинулись дальше других в направлении модернизации, но и отличаются здоровым населением.