Здравоохранение Якутии в годы войны (1941-1945): сеть, кадры и лечебно-профилактические мероприятия

Автор: Николаев В.П., Бегиев В.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: История медицины

Статья в выпуске: 2a т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на трудности военного времени, здравоохранение ЯАССР продолжало развиваться. Сеть лечебно-профилактических учреждений и их кадровое обеспечение заметно улучшились. Следует отметить, что в годы войны санитарно-эпидемиологическое состояние республики оставалось стабильным, больших вспышек инфекционных и острозаразных заболеваний не наблюдалось. Благодаря четкой государственной политике в Якутской АССР в годы войны были достигнуты позитивные результаты в развитии и укреплении сети и кадрового обеспечения здравоохранения республики, особенно в сельской местности.

Здравоохранение якутии, великая отечественная война

Короткий адрес: https://sciup.org/14918699

IDR: 14918699 | УДК: 614.2

Текст научной статьи Здравоохранение Якутии в годы войны (1941-1945): сеть, кадры и лечебно-профилактические мероприятия

ИСТОРИЯМЕДИЦИНЫ

В.П. Николаев, В.Г. Бегиев

E-mail: ysc_zamdir@sakha.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЯКУТИИ

В ГОДЫ ВОЙНЫ (1941-1945): СЕТЬ, КАДРЫ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ мероприятия

Якутский научный центр СО РАМН;

Медицинский институт ЯГУ им. М.К. Аммосова

В годы Великой Отечественной войны медицинские работники, как и все население республики, принимали активное участие во всех мероприятиях, приближавших победу.

В годы войны, несмотря на трудности военного времени, здравоохранение ЯАССР продолжало развиваться.

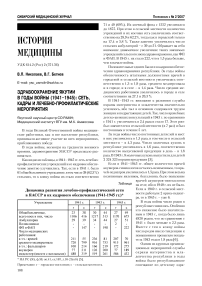

Как видно из таблицы, в 1941–1945 гг. сеть лечебнопрофилактических учреждений и ее кадровое обеспечение заметно улучшились. Так, если в 1941 г. было 61 общебольничное учреждение, в том числе 38 (62,3 %) сельских, то к концу войны их стало соответственно

71 и 49 (69%). Их коечный фонд с 1552 увеличился до 1875. При этом в сельской местности количество учреждений и их коечная сеть увеличились соответственно на 28,9 и 62,2%, тогда как в городской только на 17,4 и 5,8 %. Также заметно увеличилось число сельских амбулаторий – с 39 до 51. Обращает на себя внимание динамичное увеличение таких значимых учреждений сельского звена здравоохранения, как ФП и ФАП. В 1945 г. их стало 222, что в 1,5 раза больше, чем в начале войны.

Положительные сдвиги были и в кадровом обеспечении здравоохранения республики. За годы войны обеспеченность штатными должностями врачей в городской и сельской местности увеличилась соответственно в 1,3 и 1,9 раза, среднего медперсонала и в городе, и в селе – в 1,4 раза. Число средних медицинских работников увеличилось в городе и селе соответственно на 27,1 и 20,3 %.

В 1941–1945 гг. внимание к развитию службы охраны материнства и младенчества значительно усилилось, ибо тыл в основном содержался трудом женщин и подрастающих детей. Так, число врачебных детско-женских консультаций в 1945 г. по сравнению с 1941 г. увеличилось в 2,4 раза и стало 17. Этот рост был значителен в сельской местности (в 7 раз) и был постоянным в течение 5 лет.

За годы войны число постоянных детяслей и мест в них увеличилось в 1,5 раза, в том числе в сельской местности – в 4,3 раза. Число молочных кухонь в республике увеличилось в 1,6 раза, соответственно количество выпускаемой продукции в день – в 1,8 раза. В 1945 г. 8 молочных кухонь выпустили для детей 2 324 323 порции продукции [5].

Если в 1941–1945 гг. общее количество врачей акушеров-гинекологов осталось неизменным, то врачей-педиатров увеличилось в 1,5 раза. При этом весьма позитивным явлением, безусловно, было появление врачей акушеров-гинекологов Таблица на селе, ибо в 1940 г. их не было.

Динамика развития лечебно-профилактической сети в ЯАССР и их кадрового обеспечения (1941-1945 гг.)*

|

Учреждение |

1941 г. |

1943 г. |

1945 г. |

|||

|

г |

с |

г |

с |

г |

с |

|

|

Общебольничные, |

23 |

38 |

30 |

44 |

27 |

49 |

|

всего коек в них, число |

1106 |

416 |

1217 |

513 |

1170 |

675 |

|

Амбулатории |

29 |

39 |

34 |

44 |

27 |

51 |

|

Поликлиники |

- |

- |

- |

- |

2 |

- |

|

ФП и ФАП |

- |

147 |

- |

198 |

- |

222 |

|

Число медицинских |

||||||

|

работников: |

||||||

|

в т.ч.: врачей |

211 |

55 |

236 |

81 |

207 |

70 |

|

среднего медперсонала |

720 |

799 |

916 |

753 |

915 |

961 |

|

в т.ч.: фельдшеров |

100 |

214 |

166 |

219 |

172 |

275 |

|

акушерок |

77 |

211 |

126 |

200 |

77 |

189 |

|

медсестер (вместе с ясельными) |

488 |

319 |

519 |

261 |

586 |

432 |

* НА РС (Я), ф.58, оп.41, ех.167, л.16-21(об) [5].

Примечание: г – городское поселение; с – сельская местность.

Если в 1940 г. в сельской местности работали 2 врача-педиатра, то в 1945 г. – уже 6.

В годы войны число родов в республике снизилось. Особенно это снижение было значительным в 1943 г., когда было лишь 4928 родов, что по сравнению с 1941 г. было меньше в 2,3 раза. Вместе с тем к концу войны число родов имело тенденцию к повышению и превысило показатель 1943 года в 1,8 раза [6].

Одним из крупных организационных мероприятий службы охраны материнства и младенчества республики в годы войны было республиканское совещание по детскому здра-

воохранению и родовспоможению, состоявшееся в г. Якутске 17-21 июня 1943 г. На совещании было 83 участника, в том числе 35 делегатов из районов. В расширенной резолюции совещания было принято: постоянно проводить работу по своевременному и полному выполнению планов профилактических прививок, повсеместно расширять подсобные хозяйства детяслей и детских больничных учреждений для получения дополнительных продуктов питания, усилить противотуберкулезную работу и др.

В период войны сеть специализированных медикосанитарных учреждений и их кадровое обеспечение получили дальнейшее развитие. Это было вполне понятно, ибо первостепенной задачей военного времени было сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия территории, сдерживание роста социально обусловленных заболеваний, как туберкулез, трахома, и т.п. Так, сеть туберкулезных больниц, особенно в сельской местности, значительно увеличилась. Если в 1941 г. в республике была лишь одна туббольница (в г. Якутске), то к концу войны их стало 15, большинство которых было открыто в сельской местности (73,3 %). В 1945 г. работали 9 туберкулезных санаториев на 479 коек, 7 из которых находились в селах республики. Соответственно увеличилось число врачей-фтизиатров, их в 1945 г. стало 29, одна треть которых работала в сельских противотуберкулезных учреждениях [1,5].

К концу войны количество основных опорных пунктов организации борьбы с трахомой на селе – врачебных окулистических и сестринских трахоматозных пунктов – соответственно стало 9 и 30 против 2 и 21 в 1941 г. При этом количество врачей-окулистов не прибавилось, хотя отмечалось некоторое их увеличение на селе.

Почти в 3 раза увеличилось количество санитарноэпидемиологических станций. Притом этот рост был значителен для сельской местности, в которой стали функционировать уже 5 санитарно-эпидемиологических станций. При этом сельская местность оставалась недостаточно обеспеченной санитарными врачами и эпидемиологами [5].

Следует подчеркнуть, что в годы войны санитарноэпидемиологическое состояние республики оставалось стабильным, больших вспышек инфекционных, острозаразных заболеваний не наблюдалось.

Инфекционная заболеваемость в 1941–1945 гг. по всем нозологическим формам снизилась. Так, заболеваемость дизентерией снижалась стабильно, и к концу войны данный показатель по сравнению с 1941 г. был ниже в 5,3 раза. Сыпной тиф в основном был привозным и регистрировался среди спецконтингента. Заболеваемость брюшным тифом снизилась в 3,3 раза. При этом в 1944 г. была вспышка заболевания брюшным тифом, когда был зарегистрирован 971 случай, из которых 880 (90,6%) – в г. Якутске. Вместе с тем его удельный вес среди общей заболеваемости населения оставался высоким – 70,2%.

В 1941–1945 гг. объемы прививочной работы не снизились. Так, в республике план прививок против брюшного тифа в 1944–1945 гг. был выполнен на 139,9 – 123,2%. План оспопрививания выполнялся на 115,9–194,5%. В годы войны против оспы ежегодно прививались от 17 386 до 40 848 чел. [10, 12].

В целях организованного и эффективного лечения раненых фронтовиков постановлением бюро Якутского обкома ВКП (б) от 15.10.1941 г. был создан Республиканский комитет по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии [13].

Основным лечебным учреждением по долечиванию раненых бойцов Красной Армии стала Якутская республиканская больница.

С лета 1942 г. в Республиканскую больницу стали поступать с фронта на долечивание раненые бойцы. Они размещались в палаты с усиленным питанием, специально развернутые для этих целей, и проходили полноценное обследование специалистами с определением характера ранения и тактики дальнейшего ведения. Всего за этот год прошло лечение 50 фронтовиков. В 1943 г. в больницу поступило уже 154 бойца Красной Армии. Характер военных ранений был различным и сложным. Было много больных, нуждающихся в нейрохирургических и ортопедических операциях в пластической хирургии с дефектами и деформациями костей лица и др. Поступали раненые с огнестрельными остеомиелитами. В 1945 г. в больнице было пролечено 84 фронтовика, из которых 60 (71,4 %) – с последствиями боевых ранений.

В хирургическом отделении Республиканской больницы в 1941–1945 гг. широко применялись современные методы диагностики и лечения: цистоскопии, ректоскопии, эзофагоскопии, вентрикулографии, внутривенные пиелографии с сергозином, электродиагностика на операционном столе при нейрохирургических операциях, спинномозговые пункции, блокады симпатических ганглиев при неврологических заболеваниях.

Примечательно, что в те годы в Республиканской больнице под руководством опытного организатора здравоохранения хирурга В.С. Семенова были начаты научно-исследовательские работы. В 1943 г. результаты этих научных изысканий послужили материалом для 109

Безусловно, в годы войны заболеваемость населения республики цингой значительно повысилась. Ее показатель на 10 тыс. населения в 1942–1945 гг. соответственно составил 76,7, 230,0, 182,4 и 131,8. При этом из числа заболевших в 1940–1945 гг. были госпитализированы 4,1–6,9%. Наибольшая заболеваемость приходилась на весенние месяцы (февраль, март и апрель). Заболевших цингой было много в северных районах (Булунском, Усть-Янском и Жиганском) [9].

Одной из медико-социальных проблем, порожденной войной, стала инвалидизация в результате боевых увечий. С каждым годом число инвалидов войны увеличивалось. В связи с этим Президиум Верховного Совета ЯАССР 22 февраля 1943 г. принял Постановление «О работе по трудоустройству инвалидов Отечественной войны». По состоянию на 1 января 1943 г., в республике было зарегистрировано 869 инвалидов Отечественной войны (87% – третьей, 130% – второй групп), из которых было трудоустроено 602 чел. (69,3 %). 25 инвалидов войны были охвачены курсом производственного обучения [14].

Как свидетельствуют документы тех лет, в Алданском районе было взято на учет 83 инвалида, из которых осталось на постоянное жительство 59 чел., в том числе 41 – второй, 18 – третьей групп инвалидности. При этом было отмечено, что 2 инвалида обучаются, нетрудоустроенными остаются 6 человек. Руководителям предприятий предписывалось по направлениям райсобесов первоочередное трудоустройство инвалидов войны, поссоветам рекомендовалось проводить регулярную проверку бытовых условий инвалидов, привлекать их в качестве агитаторов на общественнополитических мероприятиях, золотопродснабам указывалось на принятие мер по улучшению обеспечения их продуктами питания [4].

В сельском Таттинском районе на 01.01.1945 г. на учете инвалидов войны состояло 86 чел., в т.г. было взято 64 и в итоге стало 150 чел. Из них на амбулаторном лечении находились 47 (31,3%), на стационарном – 15 (100%). На спецлечение было направлено 9 инвалидов (6%), в дом отдыха – 2 (1,3%). Вылечено и снято с учета 7 чел. (4,7%). На конец года осталось 143 инвалида.

Отпускников-сверхсрочников райвоенкоматом на медицинское обслуживание было прикреплено 110

33 военнослужащих, из которых выбыло с восстановлением боеспособности 6 (18,2%), с восстановлением трудоспособности, но негодных к воинской службе – 11 (33,3%), не нуждающихся в лечении – 12 (36,4%) и осталось на лечении – 4 (12,1%).

В районе как инвалиды, так и семьи военнослужащих пользовались внеочередным медицинским обслуживанием. Кроме того, семьи военнослужащих имели первоочередное право получения усиленных пайков питания для детей и взрослых. Члены семей военнослужащих, работающих в системе здравоохранения, по мере возможности получали необходимую материальную помощь [7].

Бесспорным фактом серьезного внимания центральных властей к проблемам здравоохранения, жизни населения ЯАССР в тяжелые для всей страны годы явились организованные в 1944 г. НКЗ СССР и в 1945 г. НКЗ РСФСР научные экспедиции по изучению туберкулеза. Материалы экспедиции легли в основу приказа наркома здравоохранения РСФСР № 54 от 13.12.1944 г. «О мероприятиях по усилению лечебнопрофилактической работы по борьбе с туберкулезом в Якутской АССР» и постановления СНК СССР № 546 от 24.03.1945 г. «О мероприятиях по снижению заболеваемости туберкулезом в Якутской АССР» [11]. Реализация этих документов сыграла большую роль в ликвидации эпидемической вспышки туберкулеза в ЯАССР, наблюдавшейся в период войны.

20–24 марта 1945 г. на 8-й сессии Верховного Совета ЯАССР обсуждался доклад наркома здравоохранения республики П.В. Любимова «О состоянии и задачах здравоохранения Якутской АССР». Сессия отметила, что в годы войны здравоохранение республики заметно окрепло. Так, объем финансирования отрасли здравоохранения в 1944 г. увеличился на 37% по сравнению с 1940 г., в том числе противотуберкулезных мероприятий на 162%. Сеть диспансерноамбулаторных и противотуберкулезных учреждений выросла на 15%, больнично-санаторных – на 83 %, коек в них – на 162%. В постановлении сессии было рекомендовано в 1945–1946 гг. провести поголовное медицинское обследование населения республики на выявление туберкулеза и трахомы. Было указано на необходимость решительного улучшения медицинского обслуживания населения, в том числе по охране материнства и младенчества, а также повышения эффективности комплексной работы по оздоровлению быта. Сессия постановила городским и районным исполкомам «повседневно заниматься вопросами состояния здравоохранения в городах и районах … обеспечивать медицинские учреждения запасом топлива и улучшить материально-бытовые условия медицинских работников» [11].

Таким образом, в Якутской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) благодаря четкой государственной политике по охране здоровья населения были достигнуты позитивные результаты в развитии и укреплении сети и кадрового обеспечения здравоохранения республики, особенно в сельской местности. В результате этого лечение болезней и ранений военного времени, реабилитация инвалидов войны были высокоэффективными, было сохранено санитарно-эпидемиологическое благополучие территории.

Список литературы Здравоохранение Якутии в годы войны (1941-1945): сеть, кадры и лечебно-профилактические мероприятия

- Андреев Е.Н. Туберкулез и борьба с ним в Якутской АССР. Дис. … канд. мед. наук. -Якутск, 1953. -252 с.

- Взгляд через века и годы: Летопись Якут. гор. респ. больницы/Сост.: К.Н. Потапова, А.Е. Солнцева,О.В. Татаринова, С.А. Щербина. -Якутск: Сахаполи-графиздат, 2003. -41 с.

- Там же. -66 с.

- Карпенко Т.Я. Документы свидетельствуют//Якутский архив.-2005. -№ 2. -С. 21-24.

- Национальный архив Республики Саха (Якутия), ф.58. Оп.41. Ех. 167. Л. 16-21 (об.).

- Там же. Ех. 349, л. 7.

- Там же. Ех. 350, л. 51-51(об.).

- Там же. Ех. 356, л. 7-10.

- Там же. Ех. 377, л. 77-79.

- Там же. Ех. 377, л. 108-113.

- Там же. Оп. 42. Eх. 5, л.2-3.

- Там же. Л. 50-54.

- Якутия. Хроника, факты, события: 1917-1953 г./Сост.: А.А. Калашников. -Якутск: Бичик, 2004. -Ч. 2. -198 с.

- Там же. -223 с.