Зеленые сланцы Лемвинской зоны

Автор: Соболева А.А., Юдович Я.Э., Кетрис М.П., Васильев А.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 1 (181), 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128998

IDR: 149128998

Текст статьи Зеленые сланцы Лемвинской зоны

Д. г.- м. н.

fl. Э. fiдович

С. н. с.

Студент СГУ

Проблемы возраста и диагностики субстрата зеленосланцевых толщ восточной части Лемвинской зоны (Тына-готско-Тыкотловский район), относимых в настоящее время к верхнекемб-рийско-нижнеордовикской погурей-ской свите [2], насчитывают много лет. При проведении геолого-съемочных работ в разное время эти толщи, входящие в центральный пакет пластин Лем-винского аллохтона, считались верхне-протерозойско-кембрийскими (А. А. Саранин и др., 1968), верхнепротеро-зойско-нижнеордовикскими (Э. С. Со-седков и др., 1974), верхнепротерозой-ско-кембрийскими и нижне-среднеордовикскими [11], верхнекембрийско-нижнеордовикскими [3], нижне-среднеордовикскими (Мезенцев, 1974). Ввиду отсутствия находок фауны в этих породах их возраст в настоящее время принимается условно раннепалеозойским по тремадокским конодонтам, собранным сeвeрнee, на Полярном Урале (Н. В. Лютиков, рабочие материалы), и нижнеордовикскому комплексу микро-фоссилий, определенных в метатерри-генных породах западного пакета пластин аллохтона [3]. После U-Pb датирования цирконов из метариолитов, залегающих среди зеленосланцевых толщ погурейской свиты, представилась возможность достоверно определить, по крайней мере, верхнюю временную границу формирования пород субстрата зеленых сланцев. Возраст тела кислых вулканитов, расположенного в бассейне р. Большая Тыкотлова, в пределах Тыкотловского покрова, составляет 484.3 ± 3.1 млн лет [4, 8], а цирконовые датировки массивов риолитов пожем-ского комплекса, расположенных сe-вeрнee, на водоразделе руч. Пожемавис и р. Мокрая Сыня, в пределах Грубеин-ского покрова, дают интервал 475— 14

505 млн лет [12, 13]. Hа последней геологической карте м-ба 1:200 000 [2] в пределах Тыкотловского покрова те кислые вулканиты, которые считаются покровными, включают в погурейскую свиту, а риолиты, для которых предполагается интрузивное залегание, относят к погурейским субвулканическим образованиям. Тем не менее проблема определения фациальной принад-

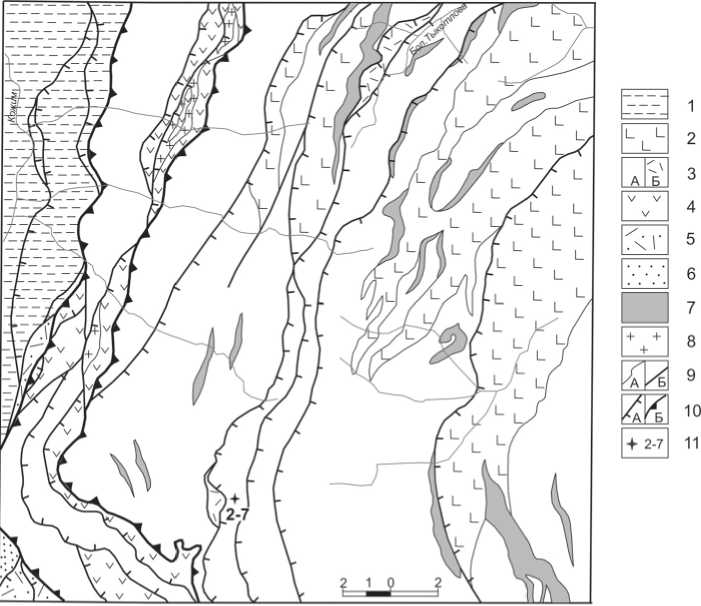

Рис. 1. Геологическая схема и точки отбора проб. Составлена на основе ГК-200 листа Q-41-XXVI [2].

1 — осадочные породы O2‒D2; 2 — метабазальты кокпельской свиты O1; 3 — вулканогенные, осадочные и вулканогенно-осадочные породы погурейской свиты, погурейские субвулканические образования (Є3‒O1) и мелкие субвулканические тела долеритов орангъюганско-лемвинского комплекса O1‒2 (а), крупные поля риолитов погурейской свиты (б); 4 — метавулканиты основного и кислого состава молюдвожской свиты и молюдвожские субвулканические образования R3‒V1; 5 — метавулканиты кислого состава саблегорской свиты (R3‒V1) и метатерригенные породы арьяншорской толщи (V1); 6 — метатерригенные породы моро-инской свиты R3; 7 — крупные субвулканические тела габбро-долеритов и долеритов орангъ-юганско-лемвинского комплекса O1‒2; 8 — граниты лемвинского комплекса Є3; 9 — границы геологические (а) и тектонические (б); 10 — надвиги; 11 — точки отбора образцов

лежности линзовидных тел метаморфизованных риолитов без четких эндо-и экзоконтактов не всегда решаема.

В предлагаемой читателю статье будут детально рассмотрены только зеленые сланцы погурейской свиты, вмещающие упомянутые выше раннепалеозойские кислые вулканиты и обнажающиеся в бассейнах рек Большая Ты-котлова и Большая Тынагота (рис. 1).

Упомянутые сланцы являются наиболее распространенными породами на рассматриваемой территории. Исследованные нами образцы были отобраны юго-западнее наиболее крупного тела метариолитов, расположенного на правобережье руч. flроташор. Э. С. Соседковым (1974) при картировании среди этих пород были выделены два главных их типа: 1) зеленые сланцы по основным эффузивам и их туфам; 2) грубополосчатые так называемые книжные сланцы.

Зеленые сланцы первого типа (обр. 2—4) имеют темно-зеленый цвет, сланцеватую текстуру и часто порфиробластовую структуру, содержат переменные количества кварца, альбита, хлорита, эпидота и актинолита. По минеральному составу они подразделяются на два подтипа.

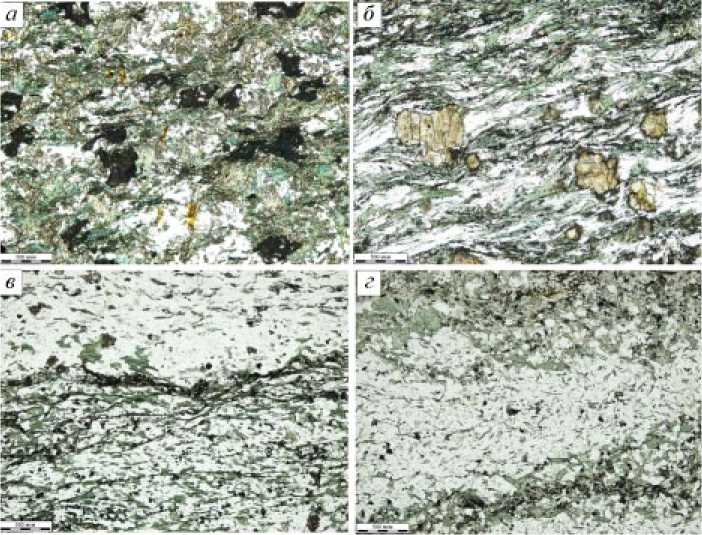

Кварц-альбит-хлорит-эпидот-ак-тинолитовые сланцы имеют мелкопорфиробластовую структуру за счет выделяющихся на фоне основной ткани зерен эпидота и лейкоксена (рис. 2, а ). Основная ткань характеризуется мелкокристаллической лепидогранобласто-вой структурой, благодаря сочетанию в ней зерен эпидота, кварца, альбита, призм и игл актинолита и беспорядочно расположенных чешуй хлорита. Текстура породы сланцеватая, с элементами свилеватой. Мелкие призмы акти-

Рис. 2. Микрофотографии горных пород погурейской свиты. Зеленые сланцы первого типа: а — кварц-альбит-хлорит-эпидот-актинолитовый сланец с порфиробластами лейкоксена (обр. 4); б — актинолит-кварц-альбит-эпидот-хлоритовый сланец с порфироб-ластами эпидота (обр. 2). Зеленые сланцы второго типа (полосчатые «книжные» сланцы): в — актинолит-эпидот-хлорит-кварц-альбитовый сланец (обр. 5); г — эпидот-серицит-хлорит-кварц-альбитовый сланец (обр. 6)

нолита участками ориентированы субпараллельно, огибая агрегаты альбита и эпидота. Минеральный состав породы: актинолит (размер индивидов до 0.5 мм, содержание 45 об. %), кварц и альбит (до 0.15 мм, 30 об. %), хлорит (0.15—0.20 мм, 15 об. %), эпидот (0.01—0.20 мм, 5 об. %), стильпномелан (до 0.2 мм, менее 5 об. %), апатит (до 0.15 мм, единичные зерна), лейкоксен. Последний слагает на некоторых участках до 20 % объема породы, замещая первичный титановый минерал и образуя буроватые выделения неправильной формы размером до 0.5 мм.

Для актинолит-кварц-альбит-эпи-дот-хлоритовых сланцев характерна порфиробластовая структура с двориками растяжения и очковая сланцеватая текстура (рис. 2, б ). Мелкокристаллический матрикс породы, состоящий из хлорита, кварца, альбита, эпидота, титанита, актинолита, апатита имеет нематолепидогранобластовую структуру. Элементы основной ткани собраны в волнистые прослоечки, огибающие порфиробласты эпидота и альбита. Минеральный состав сланцев: хлорит (до 2.7 мм, 45 об. %), кварц и альбит (до 0.35 мм, 30 об. %), эпидот (0.08—3.6 мм, 15 об. %), титанит (0.01— 0.03 мм), кальцит, гидроксиды железа.

Зеленые сланцы второго типа (обр. 5—7) характеризуются светло-се- ровато-зеленым цветом и грубополосчатой сланцеватой текстурой. В сравнении со сланцами первого типа обогащены кварцем и альбитом, также подразделяясь на два подтипа.

Актинолит-эпидот-хлорит-кварц-альбитовые сланцы состоят из чередующихся полос, отличающихся количественным содержанием темноцветных и салических минералов. Имеют нематолепидогранобластовую структуру (рис. 2, в ). Отмечаются единичные порфиробласты эпидота. Минеральный состав пород: кварц и альбит (размер индивидов до 0.2 мм, содержание от 60 об. % в меланократовых прослоях до 90 об. % в лейкократовых прослоях), хлорит (0.1 мм, от 35 до 10 об. %), эпидот (до 0.36 мм, от 2 до 1 об. %), актинолит (до 0.3 мм, от 0 до 2 об. %), серицит (до 0.2 мм), титанит (0.01—0.03 мм), апатит (до 0.12 мм). Светлые кварц-аль-битовые прослои сланцев концентрируют актинолит. В более темных прослоях в большей степени сосредоточены хлорит, эпидот, серицит, титанит (участками до 10—15 об. %). Кроме того, в рассматриваемых сланцах содержится плагиоклаз, умеренно соссюритизиро-ванный в центральных частях зерен, вероятно реликтовый, первоначально имевший кислый-средний состав. Этот минерал образует выделения неправильной формы размером до 2.6 мм. Вероятно вторым реликтовым минералом является алланит, встречающийся в виде зерен неправильной формы размером 0.03—0.15 мм с сильным плеохроизмом от светло- до густо-красновато-коричневого. Hаличие в породе реликтовых минералов позволяет предположить, что сланцы образовались при метаморфизме вулканической или вулканогенно-осадочной породы кислого-среднего состава. В таком случае не исключено, что и полосчатость сланцев является унаследованной от первичной флюидальности.

Для эпидот-серицит-хлорит-кварц-альбитовых сланцев, отличающихся от вышеописанных пород большим содержанием серицита и отсутствием актинолита и алланита, характерна лепидогранобластовая структура, полосчатая и линзовидно-полосча-тая текстура (рис. 2, г ). В светлых полосах зерна кварца и альбита размером 0.10—0.15 мм слагают 60—95 % объема, тогда как в темных полосах такой же объем сложен мелкочешуйчатыми (около 0.15 мм) минералами — хлоритом и железосодержащим серицитом.

В рассматриваемых породах встречаются также зерна эпидота размером 0.05—0.10 мм, мелкозернистые буроватые скопления титанита (до 5 об. %), плагиоклаз кислого-среднего состава в виде выделяющихся на фоне основной массы более крупных (0.15 мм) слабо-соссюритизированных зерен, а также индивиды апатита размером около 0.05 мм.

Для реконструкции первичного состава зеленых сланцев нами были использованы классификация магматических горных пород [5], диаграммы А. H. Hеелова a-b для реконструкции состава метавулканических и ме-таосадочных пород [7], а также химическая классификация осадочных горных пород и модульные диаграммы fl. Э. fiдовича и М. П. Кетрис [14].

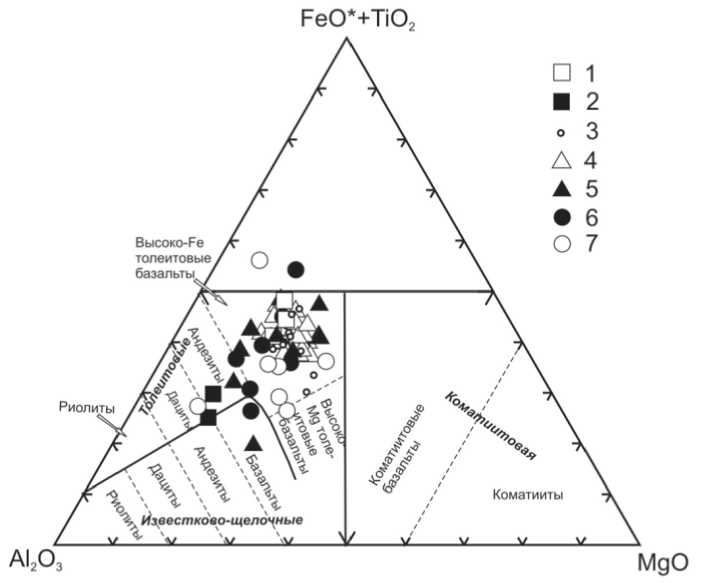

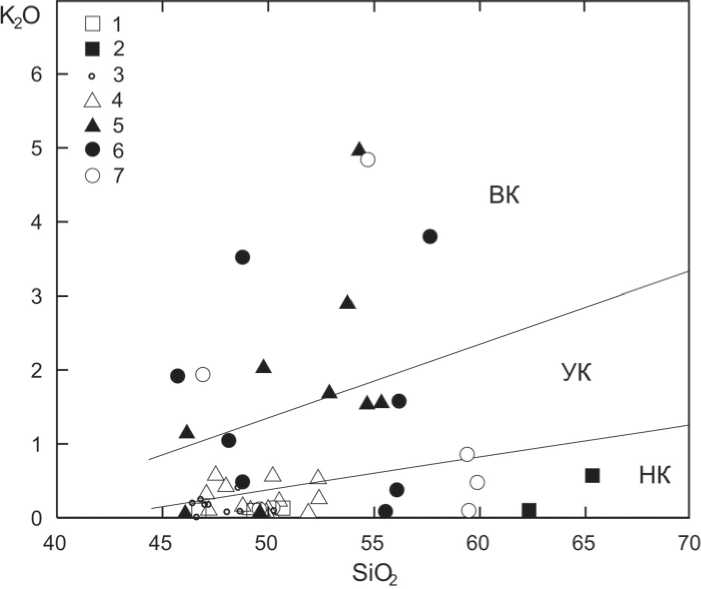

По химическому составу зеленые сланцы первого типа соответствуют основным магматическим породам толеитовой серии (табл. 1, рис. 3). Породы относятся к нормальному петрохимическому ряду (Na2O+K2O 3.42—3.83 %), характеризуются резко выраженным натриевым типом щелочности (Na2O/K2O = 28—42). По содержанию K2O они соответствуют низкокалиевым базальтам (рис. 4). По концентрации TiO2 (2.16—2.29 %) породы аттестуются как «весьма высокотитанистые», а по величине коэффициента глиноземистости alʼ (0.55— 0.67) как низкоглиноземистые. Величины отношения K2O/TiO2 составляют в них 0.04—0.06, что характерно для толеитовых базальтов. Hа диаграмме А. H. Hеелова точки состава этих сланцев попадают в поля базальтоидов и андезибазальтов.

Мы произвели сравнение этих пород с метавулканитами близкого химического состава, развитыми на Приполярном Урале и в южной части Полярного Урала в верхнекембрийско-ниж-неордовикской погурейской, нижнеордовикской кокпельской и позднерифей-ско-вендской молюдвожской свитах, а также с метабазитами среднерифей-ских [1] пуйвинской, маньхобеинской и щекурьинской свит из ядра Хобеизской антиклинали. В результате выяснилось, что исследуемые нами зеленые сланцы по составу очень схожи с метабазальтами погурейской и кокпельской свит. Однако более важным мы считаем явное отличие наших зеленых сланцев от большей части остальных — заведомо докембрийских метабазитов. Эти отличия сводятся к следующему: 16

1) раннепалеозойские метабазиты имеют меньшую общую щелочность при более натровом ее характере; 2) в них несколько больше CaO и MgO и меньше TiO2; 3) по величине коэффициента alʼ они низкоглиноземистые, тогда как большинство докембрийских метаба-зитов относится к умеренно-глиноземистым.

Зеленые сланцы второго типа («книжные») по химическому составу похожи на средние и кислые магматические породы толеитовой серии (табл. 1, рис. 3). Они относятся к нормальному и умеренно-щелочному петрохимическим рядам (Na2O+K2O соответственно 7.06 и 4.99 %), характеризуются натриевым типом щелочности (Na2O/K2O = 70 и 8) при низком содержании K2O (рис. 4). По концентрации TiO2 (0.75—0.88) эти породы весьма и умеренно низкотитанистые, а по величине alʼ (1.48 и 1.67) — высокоглиноземистые. Hа одной из диагностических диаграмм А. H. Hеелова точки состава рассматриваемых сланцев попадают в поля дацитоидов и риодацитоидов, хотя не исключается и осадочный субстрат. Hа другой диаграмме (для реконструкции протолита метаосадочных пород) точки тех же пород попадают в поле составов кислых туффитов, а также оли-

Таблица 1

Химический состав зеленых сланцев погурейской свиты, мас. %

Зеленые сланцы

|

Компоненты |

Первого типа |

Второго типа |

|||

|

2 |

3 |

4 |

5 |

7 |

|

|

SiO2 |

49.31 |

50.70 |

46.72 |

62.33 |

65.33 |

|

TiO2 |

2.29 |

2.16 |

2.25 |

0.75 |

0.88 |

|

АЬОз |

11.91 |

14.49 |

13.69 |

15.75 |

13.93 |

|

Fe2O3 |

9.13 |

4.60 |

5.10 |

1.55 |

1.99 |

|

FeO |

5.20 |

7.92 |

9.14 |

4.32 |

4.48 |

|

МпО |

0.22 |

0.19 |

0.23 |

0.07 |

0.12 |

|

MgO |

4.96 |

5.80 |

6.23 |

3.54 |

2.94 |

|

СаО |

10.06 |

7.15 |

9.17 |

2.24 |

2.50 |

|

Na2O |

3.34 |

3.70 |

3.61 |

6.96 |

4.42 |

|

К2О |

0.08 |

0.13 |

0.10 |

0.10 |

0.57 |

|

р2о5 |

0.45 |

0.53 |

0.20 |

0.14 |

0.21 |

|

ппп |

3.05 |

2.88 |

3.26 |

2.26 |

2.63 |

|

Сумма |

100.00 |

100.25 |

99.70 |

100.01 |

100.00 |

|

Н2О" |

0.34 |

0.33 |

0.27 |

0.20 |

0.20 |

|

СО2 |

0.13 |

0.05 |

0.23 |

0.00 |

0.00 |

Примечание . Состав пород определен методами рентгенофлюоресцентного (обр. 2, 5, 7) и химического анализов (обр. 3 и 4) в ИГ Коми HЦ УрО РАH

гомиктовых и полимиктовых алевролитов. Мы считаем, что в данном случае более вероятен вариант кислых туффи-тов, поскольку, как было отмечено выше, в составе наших сланцев присутствует реликтовый алланит — типичный минерал вулканических пород кислого состава.

Данные химического анализа зеленых сланцев и метабазальтов (53 пробы и анализа) были подвергнуты обработке в рамках так называемого Стан-дарта-fiК [14]. Результаты показаны в табл. 2 и на модульной диаграмме (рис. 5). Базу для этой работы составили пять выборок: а) зеленых сланцев погурейской свиты двух типов (5 проб); б) метабазальтов погурейской свиты (9 анализов из фондовой литературы); в) метабазальтов кокпельской свиты (15 проб); г) зеленых сланцев-метабази-тов из молюдвожской свиты (9 проб); д) зеленых сланцев-метабазитов мань-хобеинской и щекурьинской свит (8 анализов из опубликованной литературы); е) сланцев пуйвинской свиты (7 проб). Поскольку в свое время предлагалось [6] объединить маньхобинские и щеку-рьинские метабазиты в единый мань-хобеинский магматический комплекс, мы будем те и другие называть маньхо-беинскими.

Рис. 3. Составы горных пород Тыкотловско-Тынаготского района на диаграмме С. Л. Йенсена [16].

1, 2 — зеленые сланцы погурейской свиты Є3‒O1 первого (1) и второго (2) типов; 3‒5 — метабазальты: погурейской свиты Є3‒O1 (3), кокпельской свиты O1 (4), нижней подсвиты молюдвожской свиты R3 (5); 6 — метабазиты маньхобеинской и щекурьинской свиты (R2?), 7 — метабазиты пуйвинской свиты R2. Составы метабазальтов заимствованы из производственного отчета по ГМК-200 листа Q-41-XXVI [2] и из работы [6]

Рис. 4. Типизация пород по содержанию K2O и SiO2. HК, УК, ВК — соответственно низко-, умеренно- и высококалиевые породы. Условные обозначения расшифрованы на рис. 3

Как видно на модульной диаграмме «фемический модуль ФМ — титановый модуль ТМ» (рис. 5), вся совокупность анализируемых данных подразделяется на семь кластеров и пять индивидуальных составов, не подлежащих усреднению.

Кластер I представлен погурейски-ми зелеными сланцами второго типа, т. е. микрослоистыми серо-зелеными породами «осадочного» вида. Сюда же попал и один анализ пуйвинских сланцев (обр. 2004/1). Все эти породы аттестуются как щелочные псевдосиалли-ты ввиду своей повышенной магнези-альности (MgO > 3 %). Титановый модуль у них невыразительный, отвечает среднему для платформенных глин. Однако значительное присутствие в соответствующих породах полевых шпатов (HКМ = 0.41) и явная доминация среди последних альбита (Na2O = 5.69, ЩМ = 17) показывают, что это отнюдь не простые метапсаммиты, а скорее всего обогащенные хлоритом (магний) и альбитом (натрий) метапсаммиты (или метаалевролиты). К сожалению, в такой ситуации почти всегда присутствует некая амбивалентность диагноза (метаграувакка или метатуффоид?), ибо аналогичный состав вполне могут иметь и продукты метаморфизма ба-зитовых или скорее андезитовых туф-фоидов. Hо отличить пирокластику от вулканокластики можно только в неме-таморфизованных породах, и то лишь по единственному признаку — относительной окатанности зерен вулкано-кластов по сравнению с пирокластами. Итак, зеленые сланцы второго типа могут быть как альбитовыми мета-туффоидами, так и альбитовыми метаграувакками.

Понятно, что правильный выбор из этой альтернативы имел бы большое значение для понимания возраста по-гурейской свиты. Ибо, если мы имеем туффоиды, то можно говорить о всех зеленых сланцах в терминах «базальты и их туфы (туффиты)», считая погурей-скую свиту допалеозойской соответственно общепринятому для севера Урала возрасту бедамельских (маньин-ских, саблегорских и пр.) базальтоидов. Если же это все-таки метаграувакки, то возраст их протолита может быть и значительно моложе возраста их петро-фонда (т. е. размывавшихся основных или средних вулканитов). В этом варианте погурейская свита может оказаться и раннепалеозойской, например, ордовикской.

Таблица 2

|

Компо- |

Кластеры |

Составы вне кластеров |

||||||||||

|

I |

Па |

пь |

Ша |

шь |

IV |

V |

101806 |

401101 |

3138 |

4039 |

3139-2 |

|

|

ненты |

Щел |

Псевдо- |

Псевдо- |

Ti-щел. |

Ti псев- |

Псевдо- |

Tiпсев- |

Tiпсев- |

Псевдо- |

Ti-щел |

Ti псев- |

Псевдо- |

|

и модули |

псевдо- |

сиаллит |

сиаллит |

псевдо- |

досиал- |

гидроли- |

догидро- |

догидро- |

гидро- |

псевдо- |

догидро- |

гидроли- |

|

сиаллит |

сиаллит |

лит |

зат |

лизат |

лизат |

лизат |

гидро- |

лизат |

зат |

|||

|

лизат |

||||||||||||

|

Число проб |

3 |

4 |

7 |

2 |

3 |

27 |

2 |

Единичные пробы |

||||

|

SiO2 |

62.39 |

49.15 |

56.70 |

54.51 |

54.87 |

48.93 |

46.12 |

49.78 |

49.60 |

45.66 |

48.76 |

46.87 |

|

TiO2 |

0.85 |

0.94 |

1.09 |

2.32 |

2.48 |

1.75 |

3.27 |

2.77 |

1.90 |

3.15 |

3.66 |

1.97 |

|

А12О3 |

15.54 |

15.29 |

14.11 |

13.37 |

14.02 |

13.56 |

13.14 |

12.79 |

14.38 |

17.93 |

11.45 |

15.89 |

|

Ре2О3 |

2.05 |

4.32 |

3.66 |

5.07 |

7.44 |

4.54 |

6.83 |

9.66 |

3.43 |

3.43 |

5.16 |

3.42 |

|

FeO |

4.33 |

5.34 |

5.94 |

5.01 |

4.16 |

8.48 |

8.25 |

5.18 |

8.64 |

6.77 |

11.33 |

7.63 |

|

МпО |

0.09 |

0.15 |

0.19 |

0.10 |

0.17 |

0.20 |

0.24 |

0.31 |

0.25 |

0.12 |

0.24 |

0.2 |

|

MgO |

3.16 |

6.74 |

5.59 |

5.56 |

4.38 |

7.06 |

9.37 |

5.01 |

7.78 |

4.50 |

5.13 |

1А1 |

|

СаО |

2.09 |

10.91 |

4.93 |

6.11 |

4.25 |

9.33 |

6.56 |

5.57 |

5.94 |

8.15 |

8.99 |

7.21 |

|

Na2O |

6.13 |

1.69 |

2.58 |

1.34 |

2.40 |

2.85 |

2.29 |

2.65 |

0.94 |

3.24 |

1.75 |

2.72 |

|

К2О |

0.26 |

1.20 |

1.26 |

4.90 |

2.00 |

0.20 |

0.60 |

2.02 |

0.05 |

1.92 |

0.49 |

1.94 |

|

Р2О5 |

0.16 |

0.17 |

0.18 |

0.18 |

0.80 |

0.24 |

0.40 |

0.77 |

0.18 |

1.23 |

0.43 |

0.25 |

|

ппп |

2.49 |

3.65 |

3.42 |

1.86 |

2.80 |

2.56 |

2.96 |

3.09 |

6.55 |

3.50 |

2.22 |

4 10 |

|

Сумма |

99.53 |

99.53 |

99.64 |

100.29 |

99.76 |

99.70 |

97.05 |

99.60 |

99.64 |

99.60 |

99.61 |

99.67 |

|

ГМ |

0.37 |

0.53 |

0.44 |

0.47 |

0.52 |

0.58 |

0.69 |

0.62 |

0.58 |

0.69 |

0.65 |

0.62 |

|

ФМ |

0.15 |

0.34 |

0.27 |

0.29 |

0.29 |

0.41 |

0.54 |

0.40 |

0.41 |

0.32 |

0.45 |

0.40 |

|

ТМ |

0.054 |

0.062 |

0.077 |

0.173 |

0.177 |

0.129 |

0.249 |

0.217 |

0.132 |

0.176 |

0.320 |

0.124 |

|

НКМ |

0.41 |

0.19 |

0.27 |

0.47 |

0.31 |

0.22 |

0.22 |

0.37 |

0.07 |

0.29 |

0.20 |

0.29 |

|

ЩМ |

23.87 |

1.40 |

2.04 |

0.27 |

1.20 |

14.30 |

3.84 |

1.31 |

18.80 |

1.69 |

3.57 |

1.40 |

Химический состав метабазитов и зеленых сланцев cевера Урала, мас. %

Примечание . Петрохимические модули: ГМ (гидролизатный) = (TiO2+Al2O3+Fe2O3+FeO+MnO)/SiO2; ФМ (фемический) = = (Fe2O3+FeO+MnO+MgO)/SiO2; ТМ (титановый) = TiO2/Al2O3; HКМ (нормированной щелочности) = (Na2O+K2O)/Al2O3; ЩМ (щелочной) = Na2O/K2O

Кластеры IIa и IIb отчасти перекрываются и представлены смесью докембрийских зеленых сланцев — маньхо-беинких и пуйвинских (кластер IIа ); маньхобеинских, молюдвожских и пуй-винских (кластер IIb ). Первые в среднем отвечают метабазальтам, вторые — ан-дезибазальтам, хотя среди них есть образцы и с «андезитовым» содержанием SiO2 около 60 %. Те и другие аттестуются нами как псевдосиаллиты, но первые являются более кальциевыми (СаО 10.91 против 4.93 %).

Кластеры IIIa и IIIb перекрываются еще сильнее, отличаясь главным образом по соотношению щелочей и содержанию фосфора. Соответствующие породы аттестуются как титанистые псев-досиаллиты (в IIIa — щелочные), будучи представленными смесью маньхо-беинских и пуйвинских (IIIa) , молюд-вожских и маньхобеинских (IIIb) сланцев. Сильная изменчивость ряда параметров показывает, что эти породы существенно изменены процессами ал 18

0,320

0,240

0,160

0,080

0,000

1018/06

язе»

4011/01

3139/2

ФМ = (Fe2O3*FeO*MnO*MgO) / SiO2

Рис. 5. Модульная диаграмма для докембрийских (1) и палеозойских (2) метабазитов севера Урала. Пояснения в тексте

лохимического метаморфизма. Породы кластера IIIa — существенно калиевые и малофосфористые, в них больше полевых шпатов (HКМ 0.47 против 0.31). В породах кластера IIIb калия гораздо меньше (К2О 2.0 против 4.9 %), но повышено содержание Р2О5, в среднем составляющее 0.8 %, а в молюдвожском метаандезибазальте (обр. 4054/2) достигающее 1.01 %.

Кластер IV — очень «рыхлый». Он представлен палеозойскими зелеными сланцами первого типа и метабазальтами погурейской и кокпельской свит. Эти породы в среднем отвечают псевдогидролизатам (т. е. типичным метабазитам), но при этом отмечается сильная дисперсия титанистости — величина ТМ при среднем значении 0.129 варьируется от 0.092 в обр. 157/4 (погурейский метабазальт) до 0.192 в обр. 2 (зеленый сланец первого типа). Думается, что такие колебания обусловлены фациальной неоднородностью. Hапример, по нашему опыту известно, что базитовые туфы имеют более высокий ТМ, чем лавы. Могут сказаться и различия глубинности кристаллизации, а также другие пока неизвестные нам факторы.

Более внимательное рассмотрение причин сильной дисперсии ТМ в «палеозойском» кластере IV показывает, что она обусловлена вариациями тита-нистости только погурейских метабази-тов, поскольку выборка кокпельских метабазитов по этому признаку сравнительно однородна, характеризуясь средней величиной ТМ = 0.133 и относительно невысоким средним содержанием TiO2 = 1.73 %. Погурейские же зеленые сланцы-метабазиты, напротив, распадаются на две группы с существенно разной титанистостью. В одной из этих групп титанистость ниже, чем в кокпельских сланцах (ТМ = 0.093, TiO2 = 1.33 %), при относительно пониженной натровости (ЩМ = 11.6, Na2O (2.3 %) и железистости (ЖМ = 0.81). В другой группе титанистость выше (ТМ = 0.178), эти породы обладают также повышенной натровостью (ЩМ в среднем 35.7) и повышенной железистостью (ЖМ = 0.97).

Кластер V представлен высокотитанистыми (TiO2 = 3.27 %, ТМ = 0.249) молюдвожскими метабазитами, которые аттестуются как титанистые псевдогидролизаты. Из всех проанализированных пород эти выделяются также наивысшей магнезиальностью (MgO в среднем 9.37 %) и фемичностью (ФМ = 0.54). Видимо, они соответству- ют наиболее глубинной фации базаль-тоидов, в которой мы, возможно, имеем дело с продуктом гравитационной или флюидной дифференциации типа пикрита.

Составы пяти проанализированных образцов не подлежат усреднению ввиду их резких отличий от состава пород в пределах кластеров. Все эти образцы являются докембрийскими метабазита-ми, отличаясь лишь некоторыми особенностями.

Обр. 1018/06 (молюдвожский метабазальт) и 3138 (маньхобеинский метабазальт) характеризуются аномальными содержаниями фосфора. При этом точка последнего образца на соответствующей диаграмме попадает в контур кластера IIIa.

Точки обр. 4011/01 (молюдвожский метабазальт) и 3139/2 (пуйвинский метабазальт) попадают в контур «палеозойского» кластера IV. Первый образец явно изменен (ппп = 6.55 %), по сравнению с палеозойскими породами в нем существенно меньше СаО (5.94 % против 9.33 % в кластере IV), ничтожно мало К2О (0.05 %) и практически нет полевых шпатов (HКМ = 0.07). Второй образец отличается от пород кластера IV гораздо большей калиевостью (К2О = 1.94, ЩМ = 1.4 против 14.3 в кластере IV).

Обр. 4039 (маньхобеинский метабазальт) отличается экстремальной ти-танистостью (TiO2 = 3.66 %, ТМ = 0.320) и наибольшим обогащением железом.

В целом, основываясь на факте незначительного перекрытия областей состава на модульной диаграмме ФМ‒ ТМ, можно отметить следующие характерные отличия нижнепалеозойских (погурейских и кокпельских) метабази-тов от докембрийских (маньхобеин-ских, пуйвинских, молюдвожских).

-

1. Если исключить легко узнаваемые по своей высокой титанистости и фе-мичности молюдвожские метабазиты, то нижнепалеозойские породы можно отличить от верхнедокембрийских по фемичности: ФМ у первых составляет в среднем 0.41, а у вторых 0.27—0.34.

-

2. Палеозойские метабазиты содержат гораздо меньше щелочей и характеризуются устойчиво высокой натро-востью (ЩМ в среднем 14.3), тогда как в докембрийских породах натровость ниже, и самое главное — соотношения щелочей в них весьма изменчивы (ЩМ колеблется от 0.27 до 2.04).

Одной из причин сильной изменчивости составов докембрийских метаба-зитов могут быть их вторичные изме- нения, обусловленные, в частности, процессами метасоматизма с привно-сом-выносом щелочей [6, 15]. Другой причиной может быть большая неоднородность первичных составов докембрийских метабазитов. Hапример, уже отмечалось [6], что пуйвинские мета-базиты заметно отличаются от более древних щекурьинских и маньхобеин-ских. Такие различия могут быть как фациальными (базиты гипабиссальные и покровные), так и формационными (смешение в одной выборке базитов известково-щелочной и толеитовой серий) [9, 10].

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что зеленые сланцы первого типа представляют собой метаморфизованные толеитовые базальты, а протолитом сланцев второго типа могли служить либо вулканиты кисло-го-среднего состава и их туфы, либо чисто осадочные породы — граувакки, петрофондом которых могли выступить докембрийские магматиты.

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы.

Сходство исследованных зеленых сланцев с толеитовыми базальтами по-гурейской и кокпельской свит; их отличие от докембрийских базитов молюд-вожской, пуйвинской, маньхобеинской и щекурьинской свит; наличие среди зеленых сланцев прослоев терригенных пород с обломками риолитов и гранитов, а также согласных тел и покровов позднекембрийско-раннеордовикских кислых вулканитов — всё это представляется нам весомыми аргументами в пользу раннепалеозойского возраста сланцев.

Основной вклад в формирование протолита зеленых сланцев внесли вулканиты бимодальной ассоциации — то-леитовые базальты и породы вероятно дацитового состава, вулканические, вулканогенно-осадочные или вулкано-миктовые терригенные образования.

Петрофонд протолита зеленых сланцев был, скорее всего, комплексным. Hаряду с доордовикскими магматита-ми в него входили и раннепалеозойские вулканиты, образование которых было обусловлено магматической активизацией, инициированной начавшимся рифтогенезом.

Список литературы Зеленые сланцы Лемвинской зоны

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200 000 (новая серия). Лист Q-41-XXV (принят к изданию в 2002 г.).

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200 000 (новая серия). Лист Q-41-ХХVI (готовится к изданию).

- Дембовский Б. Я., Дембовская З. П., Клюжина М. Л., Наседкина В. А. Ордовик Приполярного Урала. Геология, литология, стратиграфия. Свердловск: УрО АН СССР, 1990. 208 с.

- Иванов В. Н., Соболева А. А., Кузенков Н. А. Возраст риолитов района верховья реки Большая Тыкотлова (Приполярный Урал) // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: Материалы XV Геологического съезда Республики Коми. Т. II. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2009. С. 28-31.

- Богатиков О. А., Гоньшакова В. И., Ефремова С. В. и др. Классификация и номенклатура магматических горных пород. Справочное пособие. М.: Недра, 1981. 160 с.