Зеликакинское поселение албано-сарматского времени в Прикаспийском Дагестане

Автор: Малашев В.Ю., Абиев А.К., Бакушев М.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 249-1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследований Зеликакинского поселения. На его окраине были исследованы отложения мусорных слоев мощностью 2,3 м, утилизированных с территории постоянного проживания. Помимо этого,на участке могильника исследованы напластования культурного слоя, в который были впущены погребения. В керамической коллекции фиксируются два основных компонента: традиция Кавказской Албании и традиция памятников круга Андрей-аульского городища. На основании полученных керамических материалов уточнена датировка памятника - II-V вв. н. э. - и его место в системе древностей Прикаспийского Дагестана албано-сарматского времени.

Прикаспийский дагестан, зеликакинское поселение, албаносарматский период, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/143163973

IDR: 143163973

Текст научной статьи Зеликакинское поселение албано-сарматского времени в Прикаспийском Дагестане

Рис. 1. План Зеликакинского комплекса памятников: поселения и могильника (инструментальная съемка 2011 г. А. Б. Гаджиева и А. М. Мусаева)

а – граница территории комплекса памятников; б – визуально фиксируемые погребальные сообружения. Шаг горизонталей 1,0 м

Рис. 2. Зеликакинское поселение. Раскоп 1. Стратиграфия мусорных напластований

к северо-востоку от минерального источника, рядом с грунтовой дорогой ( Салихов , 1985). В ходе разведочных работ 2007 г. в зоне проектируемой ВЛ-330 кВ памятник был обследован М. С. Гаджиевым ( Гаджиев , 2007), в результате чего была выявлена и северо-восточная часть поселения. Поселение располагается на вершине и склонах горного отрога и у его основания. Его разделяет на две части – юго-западную и северо-восточную – достаточно острый и скалистый, обрывистый в южную сторону гребень. Памятник занимает территорию, вытянутую по склонам с юго-юго-востока на северо-северо-запад примерно на 280 м и вверх по склону на 150 м, ровную, слегка покатую на восток и северо-восток подошву отрога (рис. 1). Склоны поселения усыпаны фрагментами керамической посуды, главным образом – столовой бежево- и розовоглиняной красноангоби-рованной лощеной, коричневоглиняной гладкостенной и сероглиняной, тарной коричневоглиняной и красноглиняной гладкостенной, кухонной сероглиняной и серо-коричневой с примесью измельченной ракушки и кварца. Подъемный материал позволил М. С. Гаджиеву предварительно датировать памятник перв. пол. – серединой I тыс. н. э. ( Гаджиев , 2007).

В ходе проведения охранно-спасательных работ на месте установки опоры под ВЛ-330 кВ, на небольшом возвышении у основания северо-восточного склона отрога, на котором находится Зеликакинское поселение, был заложен раскоп 1 размерами 6 х 4 м. Поверхность холма была плотно задернована. Грунт снимался пластами толщиной 20 см с зачисткой площади раскопа после снятия каждого пласта. В результате проведенных раскопок выяснилось, что холм имел искусственный характер и был образован напластованиями мусора, утилизировавшегося с поселения. Слой представлял собой чередующиеся напластования перемешанного грунта на основе серовато-коричневой супеси с линзами желтого материкового суглинка, прокаленным материковым суглинком, древесным углем, золой и большим количеством навоза (рис. 2).

Слой был насыщен керамическим и остеологическим материалом. Прослеживалась отчетливая тенденция к уменьшению количества материала от верхних пластов к нижним; начиная с пласта 7 резко уменьшилось количество находок, в 9–11-м пластах они представлены единичными предметами. Материк фиксировался на глубине около 2,3 м от современной поверхности. Нарушений материка не было. Культурные напластования залегали непосредственно на материке; плодородный слой полностью отсутствовал. Очевидно, отсутствие гумусированного слоя обусловило использование данного участка склона для утилизации мусора с поселения.

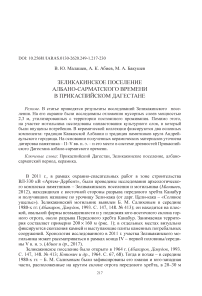

Коллекция материалов немногочисленная, тем не менее позволяющая делать определенные заключения о керамическом комплексе памятника. Керамический комплекс неоднороден. В нем выделяются две основные традиции: Кавказской Албании (I) и памятников круга Андрейаульского городища (II). Для первой (I) характерны: обжиг, преимущественно, в окислительной среде, реже – в восстановительной; наличие в тесте шамота, сланцевых железистых частиц, известковых частиц, реже небольшого количества песка; ряд столовых форм изготавливался без добавок в тесто; наличие ангоба. Вторую (II) традицию диагностируют: обжиг исключительно в восстановительной среде; присутствие в тесте добавок в виде песка, известковых частиц (в ряде случаев измельченной ракушки), реже сланцевых железистых частиц; отсутствие ангоба. Различия касаются и морфологии посуды.

Выделяются следующие группы сосудов.

-

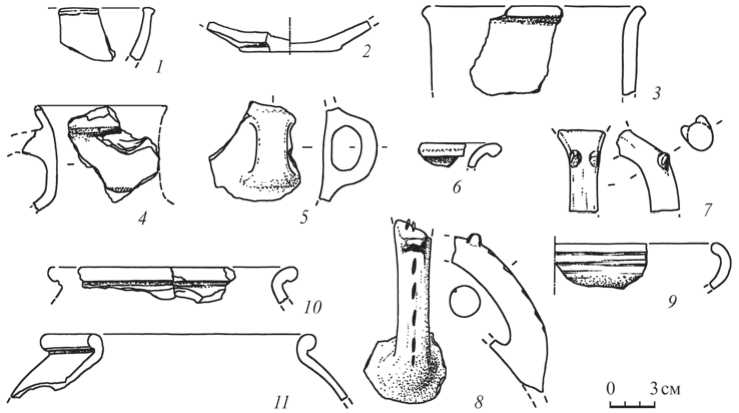

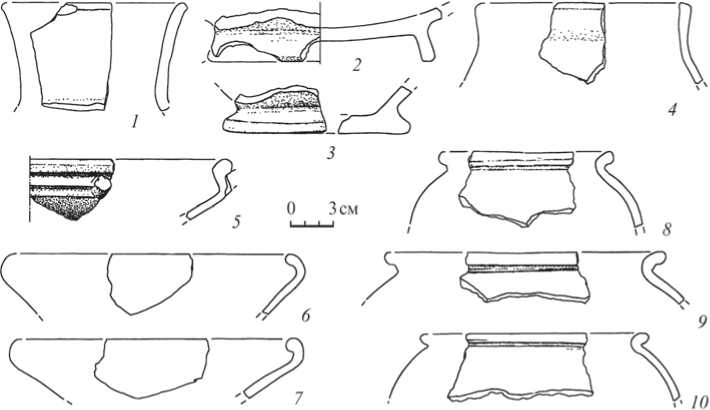

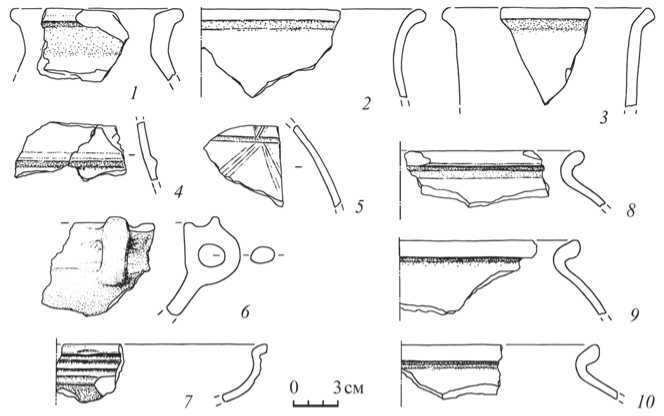

I.1. Красно- и коричневоангобированные (изредка – серый или белый ангоб) столовые сосуды с нанесенным поверх ангоба лощением. Тесто розового, оранжевого, бежевого цвета с примесью шамота, известковых и сланцевых железистых частиц, изредка песка. К ним относятся кувшинчики и кувшины, реже миски или редкие формы сосудов в виде горшков с ручками-ушками (рис. 3, 1–3 ; 4, 1–3 ; 5, 1–3 ; 6, 3 ; 7, 1 ). Красноангобированные кувшинчики с вертикальным или незначительно сужающимся к основанию горлом и ручкой, крепящейся верхним прилепом к горлу, нижним – к плечикам, находят серию аналогий на территории Прикаспийского Дагестана III–V вв. н. э. ( Смирнов , 1961. Рис. 39, № 118 ; Абрамова , 1980. Рис. IV, 6–10, 14 ; VI, 16–18 ; Давудов , 1996. Рис. 38, 12 ; Гаджиев , 1998. С. 267, 276; Малашев и др. , 2015. С. 109–111. Рис. 211–214). Красноан-гобированные миски с вертикальным (иногда прогнутым внутрь) или загнутым внутрь бортиком нередко встречаются в памятниках албано-сарматского времени Прикаспийского Дагестана ( Смирнов , 1961. Рис. 32, № 417, 421 ; 39, № 122 ; Гаджиев , 1984. Табл. V, 1–5, 7, 9 ).

-

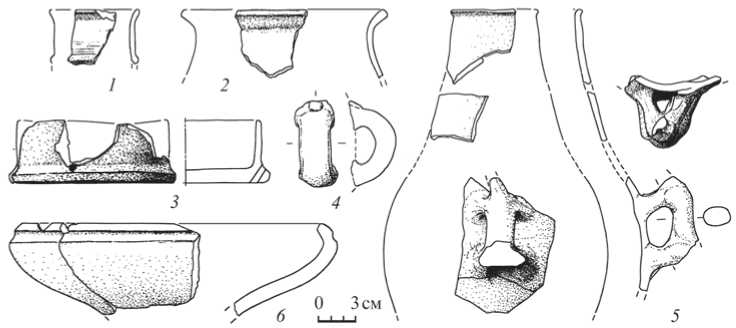

I.2. Красно- и белоглиняные лощеные и нелощеные кувшины часто без видимых примесей или с наличием известковых или сланцевых частиц (рис. 3, 5 ). Сюда же можно отнести редкие фрагменты сероглиняных кувшинов и кружек, морфологически и технологически отличающихся от керамики памятников круга Андрейаульского городища (рис. 6, 6 ; 7, 5 ). Морфологически близкие кувшины с зооморфными ручками на тулове встречаются на территории Прикаспийского и Горного Дагестана в первые века н. э. ( Смирнов , 1961. Рис. 40, № 124 ; Давудов , 1996. Рис. 65, 13 ; 66, 11 ; Абрамова и др. , 2001. Рис. 41, 3 ; Гаджиев , 2002. Рис. 54, 9 ).

-

I.3. Сероглиняные горшки с высоким плавно изогнутым венчиком, относящиеся к местным формам (рис. 3, 4 ).

-

I.4. Редкие формы светлоглиняной столовой посуды: придонные части чаш на поддоне (рис. 5, 2 ) или с плоским дном и выраженной закраиной снаружи (рис. 5, 3 ), а также низкие сосуды открытого типа в виде плошки (рис. 7, 3 ). Чаши находят аналогии в памятниках прикаспийского варианта культуры населения Дагестана албано-сарматского времени начиная с первых веков н. э. ( Смирнов , 1961. Рис. 10, № 148, 206, 228 ; 37, № 14 ; 38, № 87 ; Давудов , 1996. Рис. 40, 7 ; 59, 17, 18 ; Гаджиев , 2002. Рис. 46, 11 ; 77, 1 ; 80, 13,14 ). Надо также отметить, что фрагменты сосудов с сильно выраженной закраиной изредка встречаются в материалах из слоя Андрейаульского городища ( Магомедов, Абрамова , 1976. Рис. 8, 20 ; 9, 26 ; 19-4, 10 ), где они, по всей видимости, являются заимствованной формой или импортом.

-

I.5. Тарная керамика – красноглиняная или с трехслойным в изломе черепком (с серой прослойкой) и примесями в тесте как у столовых форм.

-

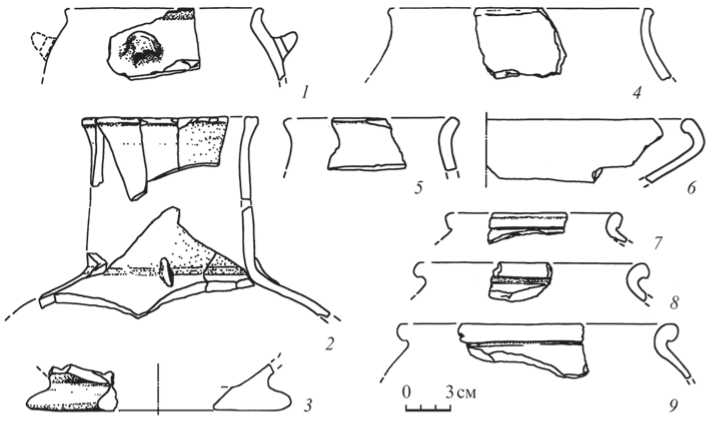

II.1. Лощеные черно-, коричнево- и сероглиняные кувшины, кувшинчики и кружки без видимых примесей в тесте или с небольшим количеством песка (рис. 4, 6–8 ; 6, 2, 4, 5 ; 7, 2, 4 ).

Рис. 3. Зеликакинское поселение. Раскоп 1. Керамика пласта 1

Рис. 4. Зеликакинское поселение. Раскоп 1. Керамика пластов 2 и 3

Рис. 5. Зеликакинское поселение. Раскоп 1. Керамика пластов 4 и 5

Рис. 6. Зеликакинское поселение. Раскоп 1. Керамика пластов 6 и 7

-

II.2. Нелощеные сероглиняные кувшины и кувшинчики с небольшим количеством песка в тесте песка (рис. 4, 4, 5 ; 5, 4 ).

В отношении кувшинов и кувшинчиков диагностическим для памятников круга Андрейаульского городища является декорирование внешней поверхности ручек вертикальным рядом продольных или наклонных насечек (рис. 4, 8 – см.: Магомедов, Абрамова , 1976. Рис. 9, 1, 3, 5 ; 10, 1–9, 13 ; Магомедов, Гмыря , 1977. Рис. 38, 6–11 ; Гмыря , 1980б. Рис. 8, 23, 24, 28, 29 ) и оформление верхнего прилепа ручек в виде двух круглых налепов по бокам, имитирующих глаза (рис. 4, 7 – см.: Магомедов, Абрамова , 1976. Рис. 9, 6 ; 10, 10, 11 ; Магомедов, Гмыря , 1977. Рис. 37, 1–3 ; Гмыря , 1980б. Рис. 8, 2, 3 ), а также сильный отгиб края венчика наружу (рис. 4, 6 ; 6, 2 ; 7, 2 – см.: Магомедов, Абрамова , 1976. Рис. 9, 23 ; 19-4, 11 ; Магомедов, Гмыря , 1977. Рис. 35, 11–13, 15, 17, 19 ; Гмыря , 1980б. Рис. 6, 5–8 ).

-

II.3. Миски серо- или черноглиняные, без видимых примесей или с добавками песка (рис. 3, 6 ; 4, 9 ; 5, 5–7 ; 6, 7 ; 7, 6 ) находят многочисленные аналогии в материалах из слоя Андрейаульского городища. Миски с загнутым внутрь гладким бортиком и оформлением венчика с внутренней стороны в виде валика (рис. 3, 6 ; 5, 6, 7 – см.: Магомедов, Абрамова , 1976. Рис. 8, 4, 8, 22, 25–27, 31 ; 11, 1, 2, 4, 6, 10 и др.; Магомедов, Гмыря , 1977. Рис. 30, 12–19 ; Гмыря , 1980б. Рис. 1, 8–18 ; Гмыря , 1981. Рис. 1, 1, 2 ) характерны для комплексов II–IV вв. н. э. ( Малашев , 2016. С. 41). Миски с загнутым внутрь или вертикальным бортиком, декорированным снаружи желобками (рис. 4, 9 ; 7, 6 – см.: Магомедов, Абрамова , 1976. Рис. 11 и др.; Магомедов, Гмыря , 1977. Рис. 31, 9–17 ; 32; Гмыря , 1980б. Рис. 3, 1–12 ), (рис. 5, 5 ; 6, 7 – см.: Магомедов, Абрамова , 1976. Рис. 8, 3, 12 ; 11, 19 ; 13-5, 6 ; Магомедов, Гмыря , 1977. Рис. 34, 2, 3, 9 ; Гмыря , 1980б. Рис. 3, 13, 15 ; 4, 1–5 ; Гмыря , 1981. Рис. 2, 5 ), распространены, преимущественно, во II – раннем III в. н. э. ( Малашев , 2016. С. 41).

-

II.4. Горшки с низким валикообразным венчиком, серо-, черно- или коричневоглиняные с небрежно заглаженной наружной поверхностью и значительным количеством примесей (песок, известковые частицы) (рис. 3, 7 – 9 ; 4, 10, 11 ; 5, 8–10 ; 6, 8–10 ); часто встречаются следы нагара. Они типичны для памятников круга Андрейаульского городища и находят многочисленные аналогии в материалах из его слоя ( Магомедов, Абрамов а, 1976. Рис. 42; Гмыря , 1980а. Рис. 1; 2).

Обращает на себя внимание отсутствие в данной группе фрагментов керамической тары.

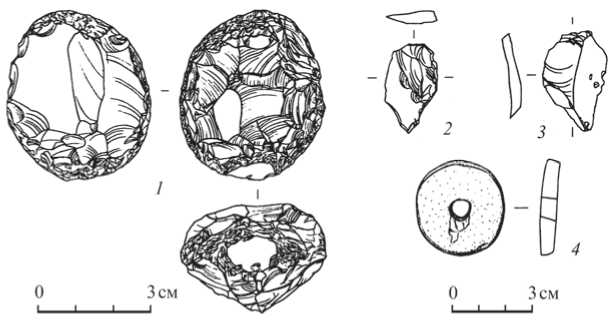

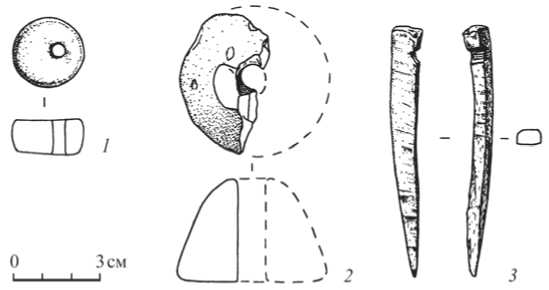

Из индивидуальных находок отметим кремневые предметы (рис. 8, 1–3 ), пряслице из стенки сероглиняного сосуда (рис. 8, 4 ), а также фрагменты стенок сосудов дисковидной формы со следами обработки.

Таким образом, раскоп 1, заложенный на периферии поселения, позволил исследовать отложения мусорных слоев мощностью 2,3 м, утилизированных с территории постоянного проживания (рис. 2), а также дать оценку хронологии и культурных составляющих населения, оставившего этот памятник. В нижних пластах реже встречается красно- и оранжевоглиняная, а также красноангобиро-ванная посуда. Наличие в данных напластованиях сероглиняных мисок с характерным декорированным желобком бортиком (рис. 4, 9 ; 5, 5 ; 6, 7 ; 7, 6 ) и сосудов с зооморфными ручками (рис. 4, 7, 8 ; 6, 6 ; 7, 4 ) не позволяет опускать нижнюю дату ранее II в. н. э. В то же время увеличение в верхних пластах фрагментов

Рис. 7. Зеликакинское поселение. Раскоп 1. Керамика пластов 8 и 9

Рис. 8. Зеликакинское поселение. Раскоп 1. Индивидуальные находки

1–3 – кремневые орудия; 4 – пряслице из стенки сосуда красноангобированых кувшинчиков (см. рис. 3, 2; 4, 2, 3; 5, 1; 6, 3), появляющихся в III в. н. э. и широко распространенных в IV–V вв. н. э., дает возможность ограничить верхнюю дату существования поселения V в. н. э. (Малашев и др., 2015. С. 109–111). Важно высказанное М. С. Гаджиевым предположение о прекращении функционирования многих поселений в Приморском Дагестане в начале VI в. н. э., что было сопоставлено им с активизацией гуннов-савиров, вставших во главе нового объединения кочевников и предпринявших активные попытки прорваться в Закавказье (Гаджиев, 2002. С. 109).

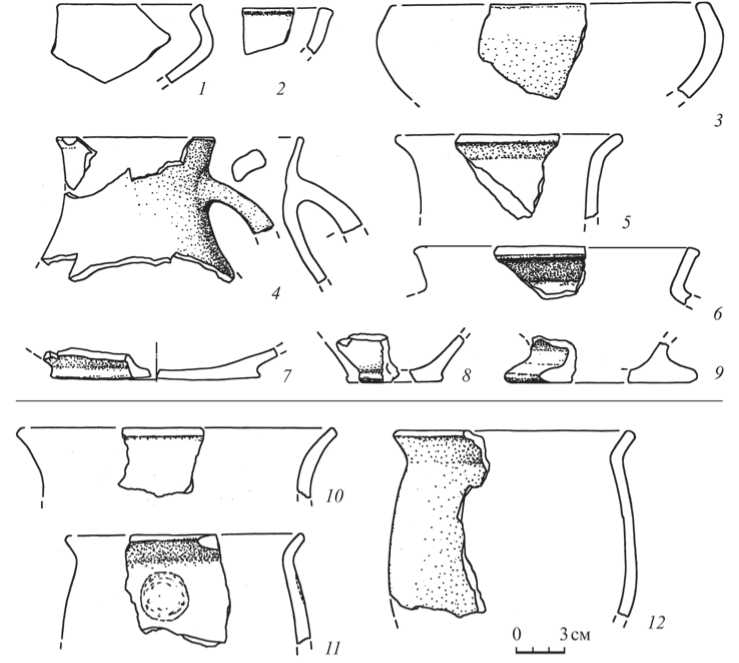

В рамках данных работ был также исследован участок могильника (раскоп 2) у основания склона ( Абиев и др. , 2017) (рис. 1). Погребения были впущены в культурный слой мощностью до 1 м. В площадь раскопа также попал участок каменной стены протяженностью 5,2 и толщиной 0,6 м. Основание стены находилось в культурном слое на 30 см выше материка. Кладка сохранилась на высоту до четырех рядов, связующий раствор не прослеживается. Под стеной находился культурный слой, материал из которого не отличался от керамики перекрывающего стену слоя. Насыщенность слоя керамическим материалом и костями животных невелика. Керамический комплекс на этом участке характеризуется: 1) полным отсутствием тарной керамики; 2) незначительным количеством кухонной посуды (рис. 9, 10–12 ); 3) резким преобладанием, а в нижних напластованиях доминированием, красноглиняной и красноангобированной (в том числе коричнево-, сиренево- и сероангобированной) посуды, выполненной в керамической традиции Кавказской Албании (рис. 9, 1 – 9 ); 4) отсутствием фрагментов сероглиняных горшков и мисок, характерных для керамики круга Андрейаульского городища. Из индивидуальных находок встречены: каменное пряслице (рис. 10, 1 ), фрагмент керамического пряслица (рис. 10, 2 ) и костяная проколка (рис. 10, 3 ); последние хорошо представлены в слоях городищ Прикаспийского Дагестана ( Гаджиев , 2002. Рис. 81, 27 – 31 ). Данный участок использовался под проживание, но позже, чем началось функционирование основной части Зеликакинского поселения. На это указывает отсутствие в слое ряда керамических форм, характерных для первых веков н. э., и преобладание крас-ноангобированной посуды, широко распространившейся в IV–V вв. ( Гаджиев , 1998). Время проживания, очевидно, было непродолжительным, о чем свидетельствует сравнительно небольшой культурный слой, а также последующее использование этой территории под могильник, начавшееся не позднее конца IV – первой половины V в. н. э. ( Абиев и др. , 2017).

Подводя итоги, можно сказать, что особенности погребального обряда могильника (грунтовые ямы, каменные ящики и гробницы, ориентировка погребенных на северо-восток и северо-запад) и керамического комплекса поселения указывают на культурное единство Зеликакинского комплекса с памятниками албано-сарматского времени на территории Дагестана. О. М. Давудов выделил подобные памятники средней части Прикаспийского Дагестана в прикаспийский вариант археологической культуры населения Дагестана албано-сарматского времени ( Давудов , 1996. С. 217–224). Прекращение существования поселения и могильника может быть увязано в общий контекст с событиями начального периода эпохи Великого переселения народов ( Давудов , 1996. С. 203; Гаджиев , 2002. С. 109; Абиев и др. , 2017).

Рис. 9. Зеликакинское поселение. Раскоп 2.

Красноангобированная ( 1–9 ) и сероглиняная ( 10–12 ) керамика

Рис. 10. Зеликакинское поселение. Раскоп 2. Индивидуальные находки 1 – каменное пряслице; 2 – фрагмент керамического пряслица; 3 – костяная проколка

Список литературы Зеликакинское поселение албано-сарматского времени в Прикаспийском Дагестане

- Абакаров А. И., Давудов О. М., 1993. Археологическая карта Дагестана. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН. 325 с.

- Абиев А. К., Боруцкая С. Б., Васильев С. В., Малашев В. Ю., Фризен С. Ю., 2017. Зеликакинский могильник албано-сарматского времени в Прикаспийском Дагестане//РА. № 3. С. 117-132.

- Абрамова М. П., 1980. Буйнакский курган//Древние и средневековые археологические памятники Дагестана/Отв. ред. А. Р. Шихсаидов. Махачкала: ИИЯЛ ДФ АН СССР. С. 115-143.

- Абрамова М. П., Красильников К. И., Пятых Г. Г., 2001. Курганы Нижнего Сулака. М.: ИА РАН. 151 с. (МИАР; № 4.) (Труды Дагестанской экспедиции; т. II.)

- Гаджиев М. С., 1984. Столовая керамика Южного Дагестана рубежа албанского и раннесредневекового времени//Древние промыслы, ремесло и торговля в Дагестане/Отв. ред. М. М. Мамаев. Махачкала: ИИЯЛ ДФ АН СССР. С. 47-72.

- Гаджиев М. С., 1998. О хронологии красноангобированной керамики Се¬веро-Восточного Кавказа//Культуры евразийских степей втор. пол. I тыс. н. э. (Вопросы хронологии): мат-лы II междунар. археолог. конф. Самара: Самарский областной ист.-краевед. музей им. П. В. Алабина. С. 267-276.

- Гаджиев М. С., 2002. Древний город Дагестана. М.: Восточная литература. 320 с.

- Гаджиев М. С., 2007. Отчет о разведках в Приморском Дагестане в 2007 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 47092.

- Гмыря Л. Б., 1980а. Кухонные горшки Андрейаульского городища//СА. № 1. С. 306-313.

- Гмыря Л. Б., 1980б. Столовая керамика Андрейаульского городища (типология и стратиграфия)//Средневековые древности евразийских степей/Отв. ред. С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 105-134.

- Гмыря Л. Б., 1981. Из опыта классификации керамики//Керамика древнего и средневекового Дагестана/Отв. ред. М. М. Мамаев. Махачкала: ИИЯЛ ДФ АН СССР. С. 49-61. (МАД; № 10.)

- Давудов О. М., 1996. Материальная культура Дагестана албанского времени. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН. 428 с.

- Котович В. Г., Абакаров А. И., Магомедов М. Г., 1964. Отчет о работе Приморской археологической экспедиции//Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 42.

- Магомедов М. Г., Абрамова М. П., 1976. Отчет о работе Верхнечирюртовской археологической экспедиции Института ИЯЛ Дагфилиала АН СССР в 1976 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 6661, 6661а.

- Магомедов М. Г., Гмыря Л. Б., 1977. Отчет о работе Верхнечирюртовской археологической экспедиции в 1977 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 8181, 8181а.

- Малашев В. Ю., 2012. Отчет об охранно-спасательных раскопках в зоне строительства ВЛ-330 кВ «Артем-Дербент» (старинное кладбище старого с. Капчугай в Кумторкалинском районе; Зеликакинского поселения и могильника, могильника Ачису III в Карабудахкентском районе; курганной группы Инчхе VII и Эскиюртовского могильника в Каякентском районе; поселения Кабаз-кутан II в Дербентском районе Республики Дагестан в 2011 г. Ч. 1. Т. I//Архив ИА РАН. Р-1. № 30519-30522.

- Малашев В. Ю., 2016. Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции в курганных могильниках Северо-Восточного Кавказа второй половины II -середины V в. н. э. М.: ИА РАН. 208 с.

- Малашев В. Ю., Гаджиев М. С., Ильюков Л. С., 2015. Страна маскутов в Западном Прикаспии. Курганные могильники Прикаспийского Дагестана III-V вв. н. э. Махачкала: Мавраевъ. 452 с.

- Салихов Б. М., 1985. Могильник Черказкутан//I конференция молодых ученых ИИЯЛ (12-13 февраля 1985 г.): тез. докл. Махачкала: ИИЯЛ ДФ АН СССР. С. 41.

- Смирнов К. Ф., 1961. Грунтовые могильники албано-сарматского времени у сел. Карабудахкент//МАД/Отв. ред. Г. Д. Даниялов. Т. II. Махачкала: ДФ АН СССРС. С. 167-219.