Земледельческая продукция в средневековой Москве (по материалам археологических раскопок на территории Московского кремля в 2016-2018 гг)

Автор: Лебедева Е. Ю., Сергеев А. Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты археоботанических исследований в Московском Кремле и обсуждается проблема использования растений жителями города с особым акцентом на потреблении зерновой продукции. Материалы рассматриваются по двум хронологическим выборкам (XII - перв. пол. XIII в. и втор. пол. XIII - XV в.), что позволяет проследить динамику изменения археоботанических спектров. Выделяются три специфические черты, характеризующие коллекцию зерновых в Москве. Во-первых, высокая насыщенность зерном культурного слоя; во-вторых, стабильно высокий показатель доли ржи на протяжении столетий (ок. 70 %) и, в-третьих, остающийся непонятным факт сокращения на 10 % доли овса в поздней выборке. Последнее, по мнению авторов, противоречит логике развития города, требующей увеличения фуражных запасов для лошадей - основного транспортного средства средневековья. Авторы приходят к выводу, что при отсутствии или скудости находок экзотических растений, выступающих маркерами элитного питания в европейских городах, в средневековой Руси в этом качестве могут интерпретироваться обычные зерновые культуры, в частности - мягкая пшеница.

Археоботаника, московский кремль, культурные растения, экзотические растения, элитная пища

Короткий адрес: https://sciup.org/143171198

IDR: 143171198

Текст научной статьи Земледельческая продукция в средневековой Москве (по материалам археологических раскопок на территории Московского кремля в 2016-2018 гг)

В комплексных археологических исследованиях, проводимых в восточной части Московского Кремля Институтом археологии РАН в 2016–2018 гг. (Макаров и др., 2017а; 2017б; 2018), археобиологическое направление занимает значительный по объему сегмент. Уже опубликованы первые результаты изучения природного окружения Москвы (Алешинская и др., 2018а; 2018б), особенностей мясной диеты горожан (Антипина, Яворская, 2018) и их антропологического облика (Добровольская и др., 2017). В настоящей статье мы представляем итоги http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.257.374-392

археоботанических исследований растительных макроостатков, полученных в ходе этих археологических работ, с особым акцентом на потреблении в городе земледельческой продукции.

За три года раскопок удалось собрать 36 образцов для археоботанического анализа, представляющих различные категории материалов. Это и заметные невооруженным глазом объемные скопления зерен и семян (2), и единичные визуальные находки, выбранные при просеивании слоя (3), и образцы, полученные флотацией грунта из заполнения различных ям и культурного слоя вне сооружений (31). Пробоотбором были охвачены практически все раскопанные участки на месте демонтированного корпуса № 14 Московского Кремля, достаточно равномерно представлены и хронологические горизонты. Флотация проводилась по принятой в ИА РАН методике, с соблюдением единого стандартного объема почвенных образцов в 10 л культурного слоя ( Лебедева , 2008; 2016). К настоящему времени исследованы все пробы, происходящие из раскопов 1, 2 и 3 (табл. 1); не изученными пока остаются только четыре флотационных образца из шурфа № 4 (2016 г.).

Археоботанические макроостатки в нашей коллекции представлены двумя основными типами сохранения: в карбонизированном и необугленном состоянии; кроме того, преимущественно среди дикорастущих видов встречаются и минерализованные семена1, которые традиционно учитываются в одном списке с карбонизированными. В общей сложности нами учтено 43 547 различных макроостатков во всех категориях образцов.

Наиболее распространенный, характерный для поселений всех эпох и разных климатических зон способ сохранения растений – карбонизация. Более того, в наших условиях зерна злаков и других сельскохозяйственных культур доходят до исследователей почти исключительно благодаря тому, что были случайно или намеренно сожжены. Именно они и служат основным источником для реконструкции потребления земледельческой продукции в средневековых городах. Причем для понимания структуры этого потребления наиболее адекватными являются образцы, полученные флотацией культурного слоя, которые содержат растительные макроостатки длительного накопления, происходящие от разных эпизодов сгорания (Там же). Поэтому обзор археоботанической коллекции Московского Кремля мы начнем именно с них.

Результативность флотации на всех раскопах была 100%-ной, т. е. во всех образцах содержались остатки древних растений, в том числе и культурных. Из 27 образцов было извлечено в общей сложности более 22 тыс. карбонизированных растительных макроостатков (табл. 1). Однако почти половина их сосредоточена всего в двух пробах, что существенным образом влияет на структуру коллекции. Согласно нашей методике, такие пробы должны быть изъяты из выборки и исследоваться отдельно, как небольшие скопления, или же условно к ним отнесенные (Там же). Таким образом, здесь мы будем рассматривать данные по 25 образцам, которые равномерно распределяются по двум хронологическим горизонтам: 12 – относятся к XII – перв. пол. XIII в. (т. е. преимущественно к домонгольскому времени), еще 12 – ко втор. пол. XIII – XV в. и один – датируется XVI–XVII вв. Для группировки материала удобнее оперировать двумя выборками, включив последний образец в состав поздней, тем более что он не сильно насыщен растительными макроостатками и не оказывает заметного воздействия ни на их структуру, ни на спектры культурных растений. В количественном отношении обе выборки сопоставимы (5192 и 6465 макроостатков в ранней и поздней соответственно), что обеспечивает корректность сравнения данных при интерпретации.

В структуре коллекции более 60 % макроостатков принадлежит культурным растениям (табл. 1), причем около половины из них – это неопределимые фрагменты злаков и бобовых. Фрагментация археоботанических материалов на памятнике достаточно высокая, и даже бóльшая часть определимых зерен также представлена фрагментами2. Сохранность макроостатков в среднем составляет 3–3,5 балла (от 2 до 4) по пятибалльной шкале. Всего удалось определить и учесть 3253 экземпляра зерен злаков, семян бобовых растений и т. н. технических культур, которые формируют совокупный археоботанический спектр (АБС) и субспектры по хронологическим выборкам (1542 – в раннем и 1711 – в позднем).

Таблица 1. Структура археоботанических макроостатков в образцах из Московского Кремля

|

№ ан. |

Год |

Место отбора пробы |

Культурные растения |

Лесные и садовые |

Сорные |

Прочие макроостатки |

Всего |

||

|

зерна и семена |

неопр. фрагм. |

мякина |

|||||||

|

2785 |

s |

Р. 1, уч. 2, кв. 28, я. 81, дно |

131 |

103 |

4 |

38 |

570 |

56 |

902 |

|

2786 |

Р. 1, уч.2, кв. 27, 28, я. 78, дно |

57 |

61 |

1 |

15 |

136 |

99 |

369 |

|

|

2787 |

Р. 2, уч.1, кв.2, пл. -170–180, между погр. 4 и 5 |

154 |

369 |

1 |

1 |

63 |

1 |

589 |

|

|

2788 |

Р. 2, уч. 2, кв. 7, пл. -160–170 |

32 |

67 |

3 |

25 |

2 |

129 |

||

|

2789 |

Р. 2, уч. 3, кв. 11, пл. -170–180 |

39 |

83 |

4 |

43 |

2 |

171 |

||

|

2790 |

Р. 3, уч. 1, кв. 6, пл. -200–210 |

500 |

668 |

4 |

245 |

1194 |

87 |

2698 |

|

|

2791 |

Р. 3, уч. 1, я. 50, кв. 5, пл. -405–407 |

105 |

153 |

22 |

532 |

35 |

847 |

||

|

2793 |

Р. 3, уч. 1, я. 50, кв. 5, пл. -400–410 |

33 |

37 |

7 |

21 |

200 |

29 |

327 |

|

|

2794 |

Р. 3, уч. 1, я. 54, кв. 6, пл. -250–260 |

456 |

610 |

16 |

70 |

24 |

1176 |

||

Окончание таблицы 1

|

№ ан. |

Год |

Место отбора пробы |

Культурные растения |

Лесные и садовые |

Сорные |

Прочие макроостатки |

Всего |

||

|

зерна и семена |

неопр. фрагм. |

мякина |

|||||||

|

2795 |

о |

Р. 3, уч. 2, я. 34, кв. 9, пл. -200–240 |

67 |

98 |

18 |

55 |

14 |

252 |

|

|

2796 |

Р. 3, уч. 2, кв. 10, пл. -170–180 |

8 |

11 |

1 |

2 |

102 |

7 |

131 |

|

|

2765 |

Р. 3, уч. 3, я. 107, кв. 16, пл. -170–190 |

685 |

850 |

56 |

37 |

139 |

28 |

1795 |

|

|

2797 |

Р. 3, уч. 1, я. 54, кв. 5, пл. -240–250 |

33 |

100 |

15 |

81 |

9 |

238 |

||

|

2893 |

8 |

Р. 2, уч. 3, пл. -180–190, слой Б3 |

14 |

21 |

2 |

17 |

83 |

1 |

138 |

|

2894 |

Р. 2, уч. 3, кв. 34, пл. -170–180 |

62 |

55 |

2 |

29 |

2 |

150 |

||

|

2895 |

Р. 2, уч. 1, кв. 19 (бровка), пл. -190–200, слой Г (на материке) |

40 |

27 |

7 |

32 |

20 |

126 |

||

|

2896 |

Р. 3, уч. 1, я. 34, кв. 21, пл. -170–180 |

22 |

8 |

1 |

26 |

1 |

58 |

||

|

2897 |

Р. 3, уч. 1, 4, я. 34, кв. 7, 9, 21, 23, пл. -220–230 |

86 |

18 |

4 |

108 |

||||

|

2898 |

Р. 3, уч. 4, я. 80, кв. 24, пл. -150–160 |

183 |

142 |

1 |

6 |

332 |

|||

|

2899 |

Р. 3, уч. 4, я. 80, кв. 25, пл. -180–190 |

42 |

24 |

6 |

6 |

78 |

|||

|

2901 |

Р. 3, уч. 1, кв. 3, пл. -280–300, слой В-4 |

131 |

64 |

5 |

52 |

4 |

256 |

||

|

2902 |

Р. 3, уч. 4, кв. 23, пл. -150–160, слой В-1 |

78 |

85 |

9 |

9 |

4 |

185 |

||

|

2903 |

Р. 3, уч. 1, кв. 3, 4, пл. -280–300, слой В-4 |

37 |

31 |

2 |

16 |

16 |

102 |

||

|

3008 |

о |

Р. 2, уч. 3.2, кв. 33, пл. -240–250, слой В-2 |

37 |

34 |

10 |

69 |

150 |

||

|

3009 |

Р. 2, уч. 3.2, я. 33, кв. 34, пл. -240–250 |

221 |

91 |

1 |

7 |

29 |

1 |

350 |

|

|

Всего |

3253 |

3810 |

78 |

503 |

3571 |

442 |

11657 |

||

|

% |

27,9 |

32,7 |

0,7 |

4,3 |

30,6 |

3,8 |

100,0 |

||

|

Отнесены к скоплениям |

|||||||||

|

2792 |

о |

Р. 3, уч. 1, я. 50, кв. 5, пл. -260–280 |

2166 |

3464 |

6 |

10 |

150 |

15 |

5811 |

|

% |

37,3 |

59,6 |

0,1 |

0,2 |

2,6 |

0,3 |

100,0 |

||

|

2900 |

о |

Р. 3, уч. 1, кв. 28, пл. -170–180, слой В |

1544 |

813 |

19 |

11 |

2248 |

7 |

4642 |

|

% |

33,3 |

17,5 |

0,4 |

0,2 |

48,4 |

0,2 |

100,0 |

||

|

Скопление |

|||||||||

|

2766 |

о |

Р. 3, уч. 3, я. 107, кв. 15/6, пл. -197–200 |

2392 |

4 |

1 |

3 |

3 |

2403 |

|

|

% |

99,5 |

0,2 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

100,0 |

|||

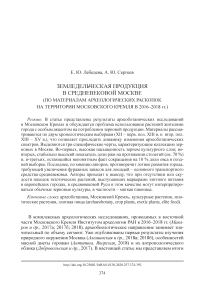

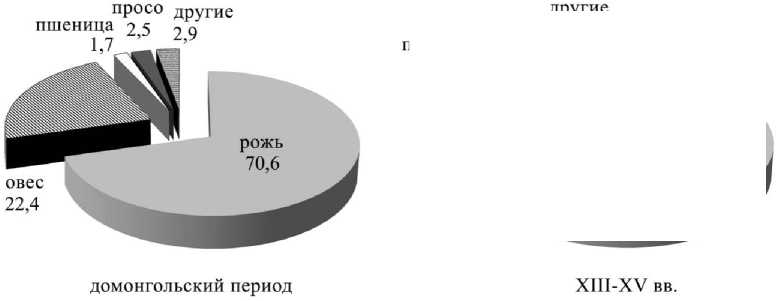

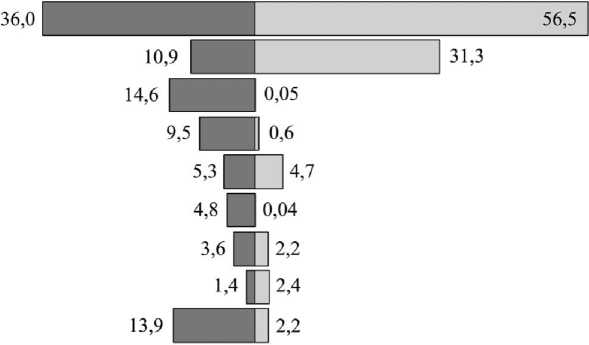

В археоботанических спектрах, демонстрирующих соотношение зерен и семян культурных растений в коллекции, абсолютно доминирует рожь Secale cereale и ее доля (ок. 70 %) остается неизменной на протяжении столетий (табл. 2, 3; рис. 1). На фоне основной культуры присутствие других видов выглядит невыразительным, хотя именно они и определяют различия на двух хронологических горизонтах. Овес Avena sativa – вторая по значимости зерновая культура – обнаружен, как и рожь, во всех без исключения образцах, но наблюдается нехарактерное для русского средневековья почти двукратное сокращение его представительности в поздней выборке (с 22,4 до 10,1 %). Мягкая пшеница Triticum aestivum также присутствует на всем исследованном хронологическом диапазоне, но в спектре XIII–XV вв. уже занимает существенно бóльший сегмент (10,4 %), чем в домонгольском (1,7 %), равно как возрастает и встречаемость ее зерен в пробах (табл. 2, 3). Фактически пшеница на доли процента даже превосходит овес в это время. Просо (преимущественно это просо обыкновенное Panicum miliaceum и, возможно, итальянское Setaria italica ), напротив, обнаружено в 10 из 12 образцов ранней выборки и только в пяти из 13 – в поздней. И хотя доля его в последней в два раза больше (5,4против 2,5 %), она объясняется концентрацией зерен в образце, где были зафиксированы также остатки сгоревшей пшенной каши (№ ан. 2790), и можно полагать, что значительная часть зерновок тоже происходит из нее, на что указывает, в частности, их плохая сохранность. Минимально участие в обоих АБС ячменя Hordeum vulgare (0,7 и 0,6 %). Единственная зерновка пшеницы двузернянки Triticum turgidum ssp . dicoccum обнаружена в одной из проб XIII– XIV вв. (табл. 3).

Рис. 1. Археоботанические спектры по двум хронологическим выборкам

Таблица 2. Таксономический состав культурных растений в образцах XII – перв. пол. XIII в.

|

№ лаб. ан. Таксон |

2786 |

2787 |

2788 |

2789 |

2791 |

2793 |

2796 |

2765 |

2895 |

2901 |

2903 |

3009 |

Всего |

|

Зерна и семена |

|||||||||||||

|

Triticum aestivum s.l. |

17 |

1 |

2 |

1 |

2 |

2 |

1 |

26 |

|||||

|

Hordeum vulgare |

1 |

1 |

2 |

1 |

4 |

1 |

1 |

11 |

|||||

|

Secale cereale |

23 |

118 |

29 |

27 |

73 |

14 |

3 |

498 |

30 |

112 |

17 |

145 |

1089 |

|

Avena sativa |

10 |

23 |

2 |

6 |

13 |

6 |

3 |

173 |

4 |

13 |

19 |

73 |

345 |

|

Panicum miliaceum |

5 |

8 |

2 |

1 |

2 |

1 |

3 |

1 |

2 |

2 |

27 |

||

|

Setaria italica |

1 |

4 |

3 |

8 |

|||||||||

|

P. mil./ S. italica |

1 |

1 |

1 |

3 |

|||||||||

|

Pisum sativum |

4 |

5 |

6 |

2 |

2 |

19 |

|||||||

|

Lens culinaris |

4 |

2 |

1 |

7 |

|||||||||

|

Linum usitatissimum |

1 |

1 |

2 |

||||||||||

|

Cannabis sativa |

1 |

1 |

2 |

1 |

5 |

||||||||

|

Cerealia, н/о фрагм. |

61 |

368 |

66 |

82 |

142 |

37 |

10 |

849 |

26 |

62 |

29 |

89 |

1821 |

|

Fabaceae, н/о фрагм. |

1 |

1 |

1 |

11 |

1 |

1 |

1 |

2 |

2 |

2 |

23 |

||

|

Мякина |

|||||||||||||

|

cf. Triticum turgidum ssp. dicoccum |

1 |

1 |

|||||||||||

|

Hordeum vulgare |

1 |

1 |

2 |

||||||||||

|

Secale cereale |

1 |

25 |

1 |

27 |

|||||||||

|

Avena sativa |

1 |

3 |

28 |

32 |

|||||||||

|

Panicum miliaceum |

2 |

2 |

|||||||||||

|

Неопределимые |

3 |

3 |

|||||||||||

|

Плодовые |

|||||||||||||

|

cf. Malus domestica |

1 |

1 |

|||||||||||

|

Ficus carica |

1 |

1 |

|||||||||||

Таблица 3. Таксономический состав культурных растений в образцах XIII–XV и XVI–XVII вв.

|

№ лаб. Таксон ан. Дата |

2790 |

2794 |

2795 |

2797 |

2893 |

2896 |

2897 |

3008 |

2785 |

2898 |

2899 |

2902 |

2894 |

Всего |

|

втор. пол. XIII – XIV в. |

XV в. |

XVI– XVII |

||||||||||||

|

Зерна и семена |

||||||||||||||

|

Triticum turgidum ssp. dicoccum |

1 |

1 |

||||||||||||

|

Triticum aestivum s.l. |

124 |

4 |

5 |

1 |

1 |

2 |

2 |

1 |

21 |

10 |

2 |

1 |

1 |

175 |

|

Triticum sp. |

2 |

2 |

||||||||||||

|

Hordeum vulgare |

4 |

2 |

1 |

2 |

2 |

11 |

||||||||

|

Secale cereale |

264 |

406 |

44 |

22 |

9 |

9 |

59 |

25 |

72 |

133 |

35 |

63 |

58 |

1199 |

Окончание таблицы 3

|

№ лаб. Таксон ан. Дата |

2790 |

2794 |

2795 |

2797 |

2893 |

2896 |

2897 |

3008 |

2785 |

2898 |

2899 |

2902 |

2894 |

Всего |

|

втор. пол. XIII – XIV в. |

XV в. |

XVI– XVII |

||||||||||||

|

Avena sativa |

32 |

29 |

12 |

5 |

1 |

11 |

16 |

7 |

15 |

29 |

5 |

8 |

3 |

173 |

|

Panicum miliaceum |

63 |

1 |

1 |

4 |

17 |

86 |

||||||||

|

Setaria italica |

1 |

1 |

2 |

4 |

||||||||||

|

P. miliaceum/ S.italica |

1 |

1 |

2 |

|||||||||||

|

Pisum sativum |

10 |

7 |

2 |

1 |

1 |

6 |

1 |

1 |

4 |

1 |

34 |

|||

|

Lens culinaris |

1 |

5 |

3 |

1 |

3 |

5 |

2 |

20 |

||||||

|

Linum usitatissimum |

1 |

1 |

||||||||||||

|

Cannabis sativa |

1 |

1 |

1 |

3 |

||||||||||

|

Cerealia, н/о фрагм. |

667 |

603 |

94 |

99 |

21 |

8 |

17 |

34 |

102 |

129 |

24 |

83 |

55 |

1936 |

|

Fabaceae, н/о фрагм. |

1 |

7 |

4 |

1 |

1 |

1 |

13 |

2 |

30 |

|||||

|

Мякина |

||||||||||||||

|

Secale cereale |

3 |

2 |

4 |

1 |

10 |

|||||||||

|

Avena sativa |

1 |

1 |

||||||||||||

Помимо зерна встречены и остатки мякины – отходы от обмолота злаков (78 экз., табл. 1–4). В общей структуре коллекции этой категории макроостатков принадлежит всего 0,7 %, что вполне закономерно для городского контекста, поскольку обмолот зерновых производится на месте их возделывания, а горожане получают продукт, уже прошедший несколько стадий очистки. В некоторых случаях, перед размолом на муку или для приготовления другой пищи в домашних условиях осуществляется более тонкая очистка зерновых запасов, вплоть до ручной переборки. Именно результат финальной домашней обработки и представляют колосовые сегменты ржи, ножки и основания колосков овса и реже встречающиеся фрагменты колоса других видов, сожженные и постепенно рассеявшиеся по культурному слою в качестве мусора. В одном из домонгольских образцов (№ ан. 2765) удалось зафиксировать небольшую концентрацию колосовых фрагментов, маркирующих подобную операцию. Этим, собственно, и объясняется некоторое превосходство мякины в ранней выборке (2,4 против 0,2 %).

Возрастает с течением времени и доля бобовых растений – гороха Pisum sativum и чечевицы Lens culinaris (с 1,7 до 3,2 %). И хотя разница выглядит маловыразительной в отличие, скажем, от пшеницы, но увеличение одновременно с этим и частоты встречаемости в образцах XIII–XV вв. (табл. 2 и 3) свидетельствует об объективности отмеченного тренда. Два десятка семян гороха – помимо учтенных здесь – было обнаружено в образце из визуальной выборки, полученной при просеивании слоя XIII–XV вв.; и еще 12 семян гороха и пять чечевицы – в двух флотационных пробах, отнесенных к категории скоплений (табл. 4). Несмотря на то что бобовые были важной частью рациона питания, их присутствие в АБС всегда бывает незначительным, что объясняется, скорее всего, низкими шансами оказаться сгоревшими в сравнении со злаками. В равной степени это относится и к т. н. техническим культурам, из которых в московской коллекции присутствуют лен Linum usitatissimum и конопля Cannabis sativa; сегмент каждой из них в суммарном АБС минимален – 0,1 и 0,2 % соответственно. Можно предполагать, что в городе такие семена хранились не для изготовления масла, а в кулинарных целях.

Таблица 4. Таксономический состав культурных растений в скоплениях и визуальных находках

|

№ лаб. ан. Дата Таксон |

2766 |

2792 |

2900 |

3129 |

|||

|

Домонгольский слой |

XIII–XIV вв. |

XIII–XV вв. (визуальная выборка) |

|||||

|

N |

% |

N |

% |

N |

% |

||

|

Зерна и семена |

|||||||

|

Triticum aestivum s.l. |

15 |

0,7 |

2 |

0,1 |

2 |

||

|

Triticum sp. |

1 |

0,05 |

|||||

|

Hordeum vulgare |

2 |

0,1 |

6 |

0,3 |

2 |

0,1 |

|

|

Secale cereale |

2384 |

99,6 |

1831 |

84,5 |

1283 |

83,1 |

16 |

|

Avena sativa |

6 |

0,3 |

281 |

13,0 |

203 |

13,1 |

11 |

|

Panicum miliaceum |

23 |

1,1 |

2 |

0,1 |

|||

|

Setaria italica |

3 |

0,1 |

40 |

2,6 |

|||

|

P. mil./ S. italica |

1 |

0,1 |

|||||

|

Pisum sativum |

4 |

0,2 |

8 |

0,5 |

22 |

||

|

Lens culinaris |

2 |

0,1 |

3 |

0,2 |

|||

|

Cerealia, фрагм. |

4 |

3460 |

813 |

||||

|

Мякина |

|||||||

|

Hordeum vulgare |

2 |

||||||

|

Secale cereale |

1 |

5 |

15 |

||||

|

Avena sativa |

1 |

||||||

|

неопределенные |

2 |

||||||

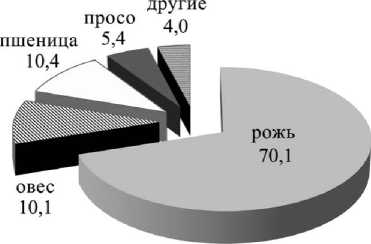

«Витаминной добавкой» к обыденной зерновой диете служили жителям Москвы преимущественно плоды ближайших лесов – малина Rubus idaeus и земляника Fragaria vesca , а белковой – орехи Corylus avellana . Этот набор мы называем «лесной триадой», поскольку его можно обнаружить на всех типах средневековых поселений лесной зоны. В Москве, как и во многих других городах, семена этих растений представлены в двух вариантах сохранения – карбонизированном и необугленном, причем семян ягод существенно больше среди последних, тогда как скорлупки орехов преимущественно сгоревшие (рис. 2). Из плодовых растений обнаружено всего одно минерализированное семя яблони, предположительно – домашней cf. Malus domestica . Остатки плодов так

Рис. 2. Сопоставление находок лесных плодов по двум типам сохранения (количественные данные)

называемых экзотических растений, места произрастания которых не вызывают сомнений в интерпретации их в качестве импорта, в нынешних раскопках на Кремлевском холме представлены только тремя семенами инжира Ficus carica – одно обугленное и два некарбонизированных. Следует особо подчеркнуть, что две из трех находок приурочены к образцам из домонгольского слоя, как и яблоня (табл. 2). Справедливости ради нужно отметить, что при раскопках ИА РАН в Тайницком саду в 2007 г. тот же инжир, а также другие, уже местные плодовые и ягодные растения – лесные и садовые (яблоня, калина, рябина, черемуха, черника и др.) – и даже овощные культуры (огурцы, репа, укроп, петрушка) встречались несколько чаще3 благодаря сильной переувлажненности культурного слоя, анаэробная среда в котором способствовала сохранению семян без сгорания.

Но все же основная масса некарбонизированных макроостатков принадлежит семенам сорных и дикорастущих трав. На 3571 обугленное семя приходится 11 157 некарбонизированных (НК). Формат и тема этой статьи не предусматривают детального рассмотрения данной категории макроостатков, позволим себе лишь коротко остановиться на проблеме самой возможности сохранения семян без участия огня в сухом культурном слое, тем более что Москва предоставляет для этого отличную площадку. Считается, что в зоне умеренного климата высохшие НК семена могут сохраняться на поселениях с обычном сухим слоем лишь в исключительных ситуациях, связанных, как правило, с использованием растительных компонентов в средневековом домостроительстве ( Ernst, Jacomet , 2006).

Обилие таких семян в слоях средневековых памятников – особенно городского типа – убеждает нас в том, что возможны и другие ситуации. Раскопками в Москве на разных объектах города в разные годы были выявлены и сильно увлажненные культурные напластования (вплоть до «мокрого» слоя) и совершенно «сухие», как в нынешние сезоны. Археологам хорошо известно об обилии в «мокрых» напластованиях навоза, заметного невооруженным глазом (раскопы в Зарядье, в Тайницком саду), и это позволяет предполагать, что не меньше его было и на тех участках, где избыточное увлажнение отсутствует, а сам навоз соответственно не сохраняется (или присутствует в виде микроскопических фрагментов в наших пробах). Столь же хорошо археоботаникам известно об обилии НК семян, которые можно обнаружить в переувлажненных отложениях. По опыту работы с материалами 2007 г. мы знаем, что в одном образце из такого слоя может содержаться во много раз больше семян и других диаспор дикорастущей флоры, чем зафиксировано во всей рассматриваемой здесь коллекции; только благодаря сухому слою нам и удалось сейчас произвести их абсолютный подсчет.

Физическое состояние НК семян из сухого слоя позволяет предполагать их древнее, а не интрузивное отложение в культурном слое. По нашему мнению, одной из причин, обусловивших возможность их сохранения в течение нескольких столетий, мог быть навоз; в процессе его разложения создавались условия для минерализации одних семян ( Green , 1979; McCobb et al. , 2001; 2003; Murphy , 2014)4, но, возможно, и для консервации других. В первую очередь речь идет о растениях с плотной семенной оболочкой, у которых именно она чаще всего и выживает, реже – сами семена, высохшие или полуминерализованные. Сравнение списков основных семейств, представляющих обугленные и НК семена сорных растений в нашей коллекции (рис. 3), показывает, что почти 88 % последних относятся всего к двум семействам – маревым Chenopodiaceae и осоковым Cyperaceae, которые являются также и наиболее представительными среди карбонизированных (47 %). Исключение составляют мятликовые (или злаки) Poaceae, шансов сохраниться без помощи огня у которых крайне мало в силу особенностей строения. Примечательно, что семена маревых доминируют в большинстве изучавшихся образцов навоза на огромных евразийских пространствах ( Spengler , 2019). В некоторых из наших образцов карбонизированные семена маревых тоже могли происходить из случайно сгоревшего навоза, на что указывает факт их обугливания уже в полуразложившемся состоянии, лишенными перисперма.

О том, какие из сорных семян имеют непосредственное отношение к земледельческой продукции, т. е. были засорителями урожая, лучше всего судить, конечно же, по зерновым скоплениям. Однако в нашем случае к классическому варианту таковых относится лишь одна находка, сделанная в яме 107 домонгольского времени (№ ан. 2766), но она оказалась на редкость «чистой», почти

карбонизированные (3570)

Chenopodiaceae

Cyperaceae

Poaceae

Polygonaceae

Caryophyllaceae

Fabaceae

Lamiaceae

Rosaceae

Другие

] некарбонизированные (11157)

Рис. 3. Представительность семейств сорных и дикорастущих трав по двум типам сохранения (в %)

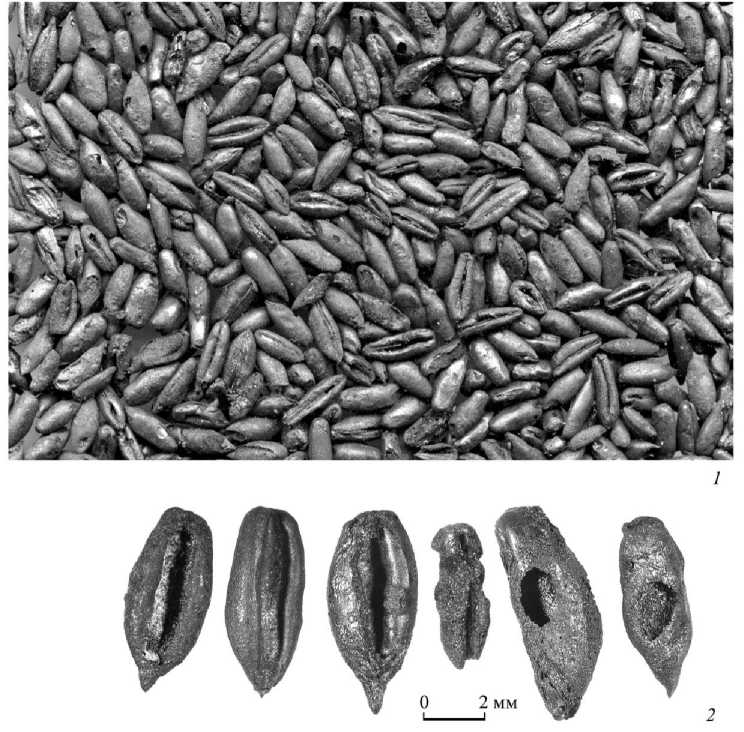

лишенной каких-либо примесей. Так, в исследованной субпробе объемом 60 мл на 2384 зерновки ржи приходится всего 3 семени сорняков и несколько зерен других культур (табл. 4). Это редкий случай «чистоты» образца в нашей практике, в том числе и по работе с многочисленными скоплениями из раскопок 2007 г. Зерна ржи крупные: средняя длина их – 5,87 (4,1–7,5) мм, ширина – 2,18 (1,5–2,9) мм, высота – 2,03 (1,5–2,7) мм и в основной своей массе однородные (рис. 4: 1 ), т. е. очень мелкие и очень крупные экземпляры встречаются в небольшом числе.

Специфика данного скопления заключается еще и в том, что не менее половины зерна проедена насекомыми (рис. 4: 2 ). Этим, скорее всего, объясняется и высокая фрагментация находки; достаточно сказать, что на 40,5 мл целых зерен приходится 11 мл фрагментов. Более серьезная ситуация фиксируется в двух образцах, условно отнесенных нами к скоплениям, где также проеденные зерна ржи обильно представлены (табл. 4). К примеру, в образце № 2900 на 10 мл целых зерен приходится 10,5 мл фрагментов, а в № 2792 фрагменты более чем вдвое превосходят целые зерновки (17,5 и 8 мл соответственно). Отсюда вытекает заключение, что порча зерна насекомыми-вредителями – основной бич для москвичей при хранении зерна.

Примечательно, что мы почти не находим проросших зерен, что часто случается при хранении запасов в ямах. Следовательно, хранилища для зерна в городе даже в ранний период были наземными или, по меньшей мере, хорошо оборудованными подземными. Скорее всего, именно последний вариант и представляет собой небольшая яма 107 (размерами 93 × 70 см и глубиной 50 см), где в верхней части заполнения фиксировался древесный тлен, а на дне вместе с зерном ржи – куски обугленной древесины ( Макаров и др. , 2017а); это мог

Рис. 4. Зерна ржи Secale cereale из скопления в яме 107

1 – общий вид; 2 – проеденные насекомыми зерновки быть деревянный ларь или короб, впущенный неглубоко в землю. К сожалению, учитывая масштаб строительной активности в последующие столетия, археологически не удалось проследить связь этого объекта с каким-либо синхронным сооружением.

По нашему мнению, запас ржи действительно хранился в этой яме и сгорел здесь же, а не был скинут в заброшенный объект в качестве мусора. Об этом говорит опять же «чистота» зерна – в данном случае уже физическая (а не только таксономическая), т. е. зерна не были обмазаны глиной, не были заизвесткованы, хорошо сохранились, если не считать следов воздействия на них насекомых (рис. 4). Сброс горелого мусора в эту яму маркирует флотационная проба (№ ан. 2765), отобранная на 10–20 см выше скопления. В этом образце зафиксировано довольно большое количество археоботанических остатков (табл. 1), но они отличаются уже худшей сохранностью и представляют смесь зерен различных видов (включая обилие НК семян дикорастущих трав), что свидетельствует о перемешанности материалов либо при пожаре и связанных с ним разрушениях, либо позже – при расчистке участка.

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание, завершая обзор архе-оботанических материалов из скоплений. В уже упомянутом образце № 2900, извлеченном из флотационной выборки и условно отнесенном нами к категории скоплений, зафиксировано крайне интересное сочетание культурных и сорных растений. Два основных злака – рожь и овес (табл. 1, 4) сопровождаются в нем огромным числом сорняков (2248 экз.), из которых 2027 относятся к подсемейству просовых Panicoideae, среди последних выделено не менее 782 семян щетинника зеленого Setaria italica ssp. viridis 5. Обычно эти сорняки засоряют посевы культурного проса (которого в этой пробе очень мало), а не ржи или овса; но нам никогда не встречались они в таком обилии в лесной зоне: ни в средневековье, ни в более раннее время (дьяковская культура), когда просо было самым важным злаком в составе урожая на этой территории ( Лебедева , 2005; 2013). Образец был отобран в слое XIII–XIV вв. вне сооружений, т. е. материалы не могут характеризоваться как намеренно сброшенный в яму мусор. И хотя по своей природе они таковым и являются, но их археологиза-ция, возможно, была иной: семена были не рассеяны по слою, а сконцентрированы в одном месте. Такое местонахождение подводит к возможной интерпретации всей находки как корма для птицы. Кроме щетинников этот корм включал в себя и сильно фрагментированные зерна ржи и овса (см. выше), которые, вероятно, были отсеяны после обнаружения зараженности зерна насекомыми-вредителями. Только такое искусственное объединение в рамках корма может объяснить сочетание засорителей одного вида культурных злаков с зерном других видов.

* * *

Высокая насыщенность культурного слоя древней Москвы макроостатками культурных растений в сочетании со 100%-ной результативностью флотации говорят о наличии в городе большого количества зерна и высоком уровне его потребления. Такая картина обычна и логична для средневекового города. Но здесь индекс насыщенности очень велик, причем стабильно велик, начиная с XII в. (288 и 284 в каждой из хронологических выборок), даже с учетом того, что самые обильные пробы были исключены нами из расчетов. Это заметно отличает Москву от других городов Руси. Хотя с сожалением следует признать, что число памятников, где проводились аналогичные исследования, еще очень незначительно (Ярославль, Ростиславль Рязанский, Переяславль Рязанский, Торжок, Старая Рязань) и их коллекции неравнозначны, за редким исключением малопредставительны или еще не полностью изучены. Во всяком случае, лишь в слое XVII в. Переяславля Рязанского индекс насыщенности был более высоким (437), но там предполагалось присутствие рассеянных скоплений в культурных напластованиях (Лебедева, 2011), скрывающих истинную концентрацию зерна. Если говорить о других участках Москвы, то на Подоле (раскопки в Тайницком саду 2007 г.) этот показатель уже существенно ниже – 168, что характеризует, судя по всему, потребительский статус населения этих разных участков города в XIII–XVI вв.

Говоря о потреблении аграрной продукции в городе, мы подразумеваем не только диету москвичей, но и кормление животных: и тех, что в малом числе могли содержаться в городских условиях, но главным образом – лошадей, без которых нормальное функционирование городского центра просто невозможно. С их помощью осуществлялось передвижение людей, доставка воды, леса для строительства, продовольствия и других товаров, а также сырья, необходимого для ремесленного производства. Невозможно четко разделить, что в полученных нами спектрах предполагалось для питания людей, а что для животных. Традиционно к фуражным культурам относят овес, ячмень, пленчатые пшеницы, но при почти полном отсутствии в АБС двух последних у нас остается только овес.

В этой связи мы подходим ко второй, не менее важной особенности московской коллекции, объяснить которую пока не в состоянии. Наблюдается совершенно нетипичное для древнерусских памятников – городских и сельских – сокращение доли овса в АБС по хронологическому вектору (с 22,4 до 10,1 %). Казалось бы, по мере развития города вес и значение этого злака должны повышаться. Мы же фиксируем обратное. Для сравнения приведем данные наших исследований крупных археоботанических коллекций двух памятников: города Ярославля – такого же, как и Москва, потребителя сельскохозяйственной продукции, и селища Мякинино 1 – ее производителя; тем более что для них имеется возможность рассмотреть динамику изменения в АБС на протяжении нескольких столетий, начиная с домонгольского времени. На Успенском раскопе в Ярославле ситуация не менее странная – там, в отличие от Москвы, овса очень много и его доля увеличивается с 40 % в XII веке до 77,6 % в среднем для периода XIII–XVII вв. ( Антипина, Лебедева , 2012). В Мякинино наблюдается постепенное возрастание этой культуры с 20 % в раннем спектре до 34,5 % в XV в., что свидетельствует о больших масштабах ее возделывания. В малых городах России отмеченная тенденция роста овса тоже отчетливо выражена: с 20 до 44 % в Ростиславле Рязанском, коллекция которого, правда, изучена еще не с той полнотой, как первые две ( Лебедева , 2005).

Диаграммы археоботанических спектров двух периодов (рис. 1) со всей очевидностью демонстрируют вытеснение овса мягкой пшеницей и лишь в меньшей степени другими культурами. Но два обстоятельства не позволяют считать именно этот факт причиной сокращения овса в «потребительской корзине». Во-первых, пшеница использовалась преимущественно для выпечки хлеба и, соответственно, должна была бы поглотить долю ржаного сегмента АБС, а не овса, который тоже широко использовался в питании, главным образом – в виде каши. Вряд ли замену овсяной каши белым хлебом можно считать убедительной причиной. Во-вторых, мы обсуждаем сокращение доли овса как фуражной культуры, а пшеница в средней полосе России вряд ли могла использоваться с этими целями.

Можно было бы связать отмеченную особенность с постепенным изменением функционального статуса данного участка города: в том смысле, что хранение фуража здесь становится не совсем уместным. Но в материалах XIII– XVII вв. из раскопок 2007 г. на подоле наблюдалась та же, если не худшая, картина: по данным из 10 исследованных нами образцов овсу принадлежит всего 7,1 % в АБС. При делении этой небольшой коллекции на хронологические выборки (по пять образцов в каждой) некий тренд можно усмотреть: с 3,9 % в XIII–XIV вв. до 8,2 % – в XV–XVII вв., но столь непредставительные выборки вызывают мало доверия в статистическом отношении, а максимальный показатель в любом случае удручающе невысок. Проблема, таким образом, все-таки не узко территориальная, а всецело московская. И вопрос о причинах сокращения овса в структуре потребления зерновой продукции пока остается открытым.

Третья специфическая черта археоботанической коллекции с Московского холма – абсолютное превосходство ржи над другими злаковыми культурами (70 %) на всем исследуемом хронологическом диапазоне – возвращает нас к вопросу о питании населения. Столь высоких значений этой культуры мы не встречаем в упоминавшихся средневековых городах; лишь в выборке 2007 г. с подола Москвы ее показатель еще выше и достигает 83 %. Такую ситуацию в рамках города можно рассматривать уже с точки зрения «элитарности» районов проживания. И действительно, сопоставление спектров XIII–XVI вв. с двух участков обнаруживает бóльшее значение в рационе жителей московского холма бобовых растений, но главное – мягкой пшеницы (10,2 против 2 % на подоле). Именно белый хлеб и другая продукция, выпекавшиеся из ее муки, в данном случае следует признать маркером элитного потребления в Москве.

Для европейского археоботаника, наверное, такое утверждение покажется нонсенсом, поскольку еще в железном веке вслед за римскими легионерами в Центральную и Западную Европу начали поступать экзотические растения (фрукты и орехи, овощи и специи), остатки которых, найденные на различных поселениях этого времени, служат основанием для обсуждения элитного питания ( Bakels, Jacomet , 2003; Van der Veen et al. , 2008; Livarda , 2011). В средневековье эти традиции, по сути, не прерывались, а многие растения были интродуцированы на месте. Находки этой категории археоботанических материалов редки не только в Москве, в других исследовавшихся нами древнерусских городах мы не встречали их вовсе. А. Альслебен, проводившая сравнение традиций питания в средневековых городах севера Центральной Европы и Северо-Западной Руси, пришла к выводу, что, несмотря на развитие торговли, европейские традиции питания на Руси не утвердились, имея в виду именно эту, дополнительную его часть ( Альслебен , 2011). С учетом таких наблюдений даже единичные находки семян инжира в Москве (начиная с домонгольского времени) выглядят уже в ином свете и не могут работать на понижение статуса города.

Список литературы Земледельческая продукция в средневековой Москве (по материалам археологических раскопок на территории Московского кремля в 2016-2018 гг)

- Алешинская А. С., Борисов А. В., Кочанова М. Д., 2018а. Результаты палеопочвенных и палинологических исследований культурного слоя в восточной части кремлевского холма // Материалы междисциплинарной науч. конф. "Археология и естественные науки в изучении культурного слоя объектов археологического наследия" (14-15 ноября 2018 г., ИА РАН. Москва). М.: ИА РАН. С. 16-23.

- Алешинская А. С., Кочанова М. Д., Спиридонова Е. А., 2018б. Изменения природной среды Кремлевского холма и его окрестностей в средневековье // КСИА. Вып. 251. С. 340-353.

- Альслебен А., 2011. Отражается ли городская культура питания в материале археоботанических находок? // Новгородские археологические чтения - 3: материалы Междунар. конф. "Археология средневекового города. К 75-летию археологического изучения Новгорода" / Ред. А. Е. Рыбина. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 125-133.

- Антипина Е. Е., Лебедева Е. Ю., 2012. Растения и животные // Археология древнего Ярославля. Загадки и открытия. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИА РАН. С. 144-229.

- Антипина Е. Е., Яворская Л. В., 2018. Проблемы, вопросы и основные результаты изучения остеологических материалов из раскопок 2016 года на территории Московского Кремля // КСИА. Вып. 252. С. 295-306.

- Добровольская М. В., Решетова И. К., Медникова М. Б., Тарасова А. А., Васильева Е. Е., Коваль В. Ю., Энговатова А. В., 2017. Об антропологическом своеобразии людей, погребенных в некрополе Чудова монастыря (предварительное сообщение) // КСИА. Вып. 249. С. 19-27.

- Лебедева Е. Ю., 2005. Культурные растения Ростиславля: археоботанические материалы из дьяковского городища и древнерусского города // Археология и естественнонаучные методы / Ред. и сост.: Е. Н.Черных, В. И. Завьялов. М.: Языки славянской культуры. C. 159-180.

- Лебедева Е. Ю., 2008. Археоботаническая реконструкция древнего земледелия (методические критерии) // OPUS: междисциплинарные исследования в археологии. Вып. 6 / Ред. А. П. Бужилова. М.: Параллели. C. 86-109.

- Лебедева Е. Ю., 2011. Переяславль Рязанский: археоботанические материалы XVII века // Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 2 / Ред. Е. Н. Черных. М.: ИА РАН: Таус. С. 270-282.

- Лебедева Е. Ю., 2013. К истории земледелия дьяковской культуры: археоботанические материалы из Настасьино // Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 3 / Ред.: Е. Н. Черных, В. И. Завьялов. М.: ИА РАН: Таус. С. 202-243.

- Лебедева Е. Ю., 2016. Археоботаника: методы исследований и интерпретация результатов // Междисциплинарная интеграция в археологии (по материалам лекций для аспирантов и молодых сотрудников) / Отв. ред.: Е. Н. Черных, Т. Н. Мишина. М.: ИА РАН. С. 118-146.

- Лебедева Е. Ю., Сергеев А. Ю., 2018. Городище Учкакар в свете новых археоботанических исследований // Журбин И. В., Антипина Е. Е., Иванова М. Г., Лебедева Е. Ю., Модин P. Н., Сергеев А. Ю., Яворская Л. В. Междисциплинарные исследования Кушманского городища Учкакар IX-XIII вв.: методика комплексного анализа. М.: Таус. С. 175-198.

- Макаров Н. А., Коваль В. Ю., Энговатова А. В., Васильева Е. Е., Панченко К. И., Модин Р. Н., Курмановский В. С., Майоров Д. Ю., 2017а. Отчет об археологических исследованиях в Московском Кремле в связи с демонтажем корпуса № 14 в 2015-2016 гг. Т. 1. // Архив ИА РАН.

- Макаров Н. А., Энговатова А. В., Коваль В. Ю., 2017б. Археологические исследования в Восточной части Московского Кремля в 2014-2016 гг. // КСИА. Вып. 246. С. 7-27.

- Макаров Н. А., Энговатова А. В., Коваль В. Ю., 2018. РАскопки в восточной части Московского Кремля в контексте изучения городов Северо-Восточной Руси XII-XIII вв. // РА. № 4. С. 95-113.

- Bakels C., Jacomet S., 2003. Access to luxury foods in Central Europe during the Roman period: the archaeobotanical evidence // World Archaeology. Vol. 34. No. 3. P. 542-557.

- Ernst M., Jacomet S., 2006.The value of archaeobotanical analysis of desicсated plant remains from old buildings: methodological aspects and interpretation of crop weed assemblages // Vegetation History and Archaeobotany. Vol. 15. Iss. 1. P. 45-56.

- Green F. J., 1979. Phosphatic mineralization of seeds from archaeological sites // JAS. Vol. 6. Iss. 3. P. 279-284.

- Livarda A., 2011. Spicing up life in northwestern Europe: exotic food plant imports in the Roman and medieval world // Vegetation History and Archaeobotany. Vol. 20. Iss. 2. P. 143-164.

- McCobb L. M. E., Briggs D. E. G., Carruthers W. J., Evershed R. P., 2003. Phosphatisation of seeds and roots in a Late Bronze Age deposit at Potterne, Wiltshire, UK // JAS. Vol. 30. Iss. 10. P.1269-1281.

- McCobb L. M. E., Briggs D. E. G., Evershed R. P., Hall A. R., Hall R. A., 2001. Preservation of fossil seeds from a tenth century AD cess pit at Coppergate, York // JAS. Vol. 28. Iss. 9. P. 929-940.

- Murphy C., 2014. Mineralization of Macrobotanical Remains // Encyclopedia of Global Archaeology / Ed. by C. Smith. New York: Springer. P. 4948-4952.

- Spengler III R. N., 2019. Dung burning in the archaeobotanical record of West Asia: where are we now? // Vegetation History and Archaeobotany. Vol. 28. Iss. 3. P. 215-227.

- Van der Veen M., Livarda A., Hill A., 2008. New Plant Foods in Roman Britain - Dispersal and Social Access// Environmental Archaeology. Vol. 13. Iss. 1. P. 11-36.