Земская медицина и обращаемость за медицинской помощью в конце XIX века

Автор: Данилов Е.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: История в контексте цифровых гуманитарных исследований

Статья в выпуске: 4 (63), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме развития земской медицины на рубеже XIX-XX вв. в аспекте обращаемости населения за медицинской помощью, который является одним из важных индикаторов уровня жизни населения. Кроме того, в данной статье этот параметр также изучается и как показатель взаимодействия медицинских институтов и населения. Был проведен анализ статистических данных по обращаемости в уездах земских губерний по состоянию на 1898 г., а также сделан анализ факторов, оказывавших влияние на распределение обращаемости. В ходе исследования было выявлено, что уровень обращаемости за медицинской помощью был распределен в значительной степени неравномерно между уездами (как на уровне всех исследуемых уездов, так и на уровне уездов внутри одной губернии). При разделении обращаемости на стационарный и амбулаторный секторы становится видно, что тенденции распределения уровня обращаемости этих секторов отличаются друг от друга. Регрессионный анализ показал, что инфраструктурное состояние и организационные факторы здравоохранения в значительной степени объясняют распределение стационарного сектора обращаемости. В то же время в амбулаторном секторе подобная тенденция не повторяется, что свидетельствует о вероятном действии факторов иного характера: социокультурных, социоэкономических и др. Также были выявлены неочевидные наблюдения о незначительном влиянии факторов платы за медицинской помощью и площади врачебных участков на уровень обращаемости как в стационарном, так и в амбулаторном секторах. Эти наблюдения требуют отдельного, более детального исследования.

Земство, обращаемость, земская медицина, здравоохранение, российская империя, уезд

Короткий адрес: https://sciup.org/147246501

IDR: 147246501 | УДК: 94(470.342):61(045) | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-4-148-160

Текст научной статьи Земская медицина и обращаемость за медицинской помощью в конце XIX века

Постановка проблемы

Медицина и здравоохранение сегодня конвенционально считаются одними из важнейших параметров при оценке уровня жизни, в том числе и в исторической перспективе. На протяжении уже нескольких десятилетий ведется дискуссия о динамике уровня жизни в Российской империи в рамках более широкого вопроса о социально-экономическом развитии страны, и тема здравоохранения является одним из аспектов этой дискуссии. В историографии она представлена рядом работ, среди которых выделяется тема земской медицины и земского здравоохранения. О земской медицине, которую исследовали и в советской, и в современной российской историографии [История здравоохранения дореволюционной России…, 2014], писали еще земские деятели [ Веселовский , 1909; Голубев , 1906; Тезяков , 1890]. Основной мотив в оценке земской медицины заключался в ее преимущественном статусе относительно иных форм организации медицины; именно земская медицина решила задачу обеспечения сельского населения доступом к медицинской помощи. Целый ряд диссертаций был посвящен характеристике земской медицины в отдельных губерниях [ Арутюнов , 2000; Краснобородько , 2010; Назаров , 2003; Никитина , 2009; Сосновская , 2013; Черноухов , 2020], некоторые работы затрагивали тему профессиональной деятельности и быта земских врачей [ Булгакова , 2011; Лядова , Невоструев , 2023; Frieden , 1981]. Впрочем, исследований, основанных на данных статистики, существенно меньше.

В настоящей работе представлена попытка исследования здравоохранения в земствах в аспекте обращаемости населения за медицинской помощью, которая предстает в качестве ин-

дикатора взаимодействия общественной медицины и населения, т.е. является важным показателем эффективности функционирования здравоохранения. В данной работе проводится анализ статистических данных с целью охарактеризовать тенденции обращаемости населения за медицинской помощью, а также выявить факторы, которые оказывали на них влияние.

Обращаемость за медицинской помощью, помимо медицинского аспекта, включает аспект человека, пациента; и проблема того, почему человек обращается за медицинской помощью в медицинские институты, также является предметом дискуссии в научном сообществе [Predicting Health Behavior…, 2005]. В целом существует консенсус по поводу того, что есть система детерминант поведения пациентов, есть целый ряд факторов, которые влияют на факт совершения обращения: культурные, социальные, социально-экономические, экономические, географические, организационные [ MacKian , 2003]. Под последними часто понимаются инфраструктурные факторы здравоохранения. Все эти факторы так или иначе влияют на то, что делает человек при столкновении с болезнью, и объясняют его действия, направленные на восстановление условной «нормальности». Комплекс этих действий в зарубежной литературе был определен термином health (care) seeking behavior (что на русский язык можно перевести как «модель здорового образа жизни»). Впрочем, несмотря на то что эта тема исследуется уже не одно десятилетие, единой теории, которая бы предсказывала и описывала человеческое поведение при столкновении с девиациями собственного тела, выработано не было, и часто исследования, затрагивающие эту тему, приобретают форму кейс-стади, которые описывают поведение больных в том или ином обществе в тот или иной период [ Kosasih et al., 2022; Smith et al., 2021].

Данное исследование во многом опирается на теорию «моделей здорового образа жизни», так как обращаемость за медицинской помощью является результатом действий, предпринятых людьми, сталкивающимися с болезнями, и их взаимодействия с институтами здравоохранения. Это характерно в том числе в отношении общественной медицины и обращаемости за медицинской помощью в Российской империи в конце XIX в. Впрочем, применение этой теории возможно только в лимитированном формате из-за ограничений в доступности данных.

Данные

Это исследование в большой степени опирается на данные, опубликованные в сборнике под названием «Обзор деятельности земств по медицинской части, по данным за 1898 год». Он был выпущен Третьим отделением Хозяйственного департамента МВД в 1902 г. (и затем был включен в общий сборник, посвященный обзору образования, медицины и экономического положения населения, вышедший в 1904 г.). Название сборника говорит само за себя: в нем собраны статистические сведения, относящиеся к функционированию земской медицины (в уездах 34 губерний, в которых были учреждены земства по состоянию на 1898 г.). Сборник представляет собой набор данных, собранных в четыре таблицы, которые предварительно снабжены краткой характеристикой в текстовом виде. В первой таблице собраны сведения о расходах уездных земств на медицинскую часть в 1898 г.: содержание лечебниц, врачебного персонала, закупку медикаментов, расходы на противоэпидемиологическую борьбу и др. Вторая таблица – наиболее крупная – содержит следующие данные: наличие в уездном земстве отдельного органа заведования медициной, число врачебных участков, число лечебниц и кроватей в них, численность врачебного персонала (врачей, фельдшеров, акушерок, оспопрививатели). Наиболее важные для исследования данные об обращаемости населения за медицинской помощью также включены в эту таблицу. Они включают в себя сведения о числе стационарных больных и количестве проведенных ими в стационарах дней, числе амбулаторных больных и количестве совершенных ими обращений, числе эпидемических больных, а также рожениц, роды которых принимали врачи и акушерки. Также эта таблица содержит сведения о наличии платы за медицинскую помощь (стационарную и амбулаторную). В третьей таблице собраны сведения о расходах и доходах губернских земств, в четвертой – данные о деятельности губернских лечебниц (численности медицинского персонала, количестве больничных кроватей, числе обращавшихся за медицинской помощью).

Составители сборника отмечали, что нередки случаи некачественного отображения статистических данных. Это связано с тем, что отчеты, предоставляемые из уездов, далеко не всегда соответствовали требованиям составителей из Хозяйственного департамента. Так, например, нередки случаи, когда отсутствуют данные по амбулаторной обращаемости населения для определенных уездов, так как они не были включены в отчеты (а для некоторых уездов данные по обращаемости и вовсе отсутствуют) (Обзор деятельности земств по медицинской части…, 1902, с. 7). Кроме того, неопределенная ситуация наблюдается в области сведений о плате за медицинскую помощь, которая в стационарном и амбулаторном секторах сильно отличалась: плата за стационарную помощь была гораздо выше амбулаторной. Определение платы было многоступенчато: с пациентов могли взиматься разные суммы в зависимости от места проживания (в уезде, в котором располагалась лечебница и в котором пациент уплачивал земский сбор, или за его пределами) и от принадлежности к социальному слою (в данном случае обеспеченные слои населения платили больше). Кроме того, довольно неясная ситуация складывается в отношении случаев, когда медицинская помощь оказывалась бесплатно, так как под термином «бесплатно» могло пониматься отсутствие оплаты для местных жителей – плательщиков земских сборов, в то время как для иноуездных и иногубернских эта плата вполне могла оставаться (Обзор деятельности земств по медицинской части…, 1902, с. 8–10).

Данные этого источника не являются идеальными с точки зрения полноты и разнообразия (так, к сожалению, отсутствует классификация обращавшихся по видам болезней, а также по их социальному статусу). Впрочем, они достаточны для оценки того, как выглядела картина обращаемости населения за медицинской помощью в пределах земских губерний, и описания основных черт этой картины – распределения обращаемости и ее связи с инфраструктурными характеристиками общественной медицины.

Помимо этого, в исследовании были демографические данные по численности населения и уровню грамотности, источником которых послужили материалы Первой Всеобщей переписи населения 1897 г. под редакцией Тройницкого (Первая Всеобщая перепись…, 1899–1905).

В целом данные этих источников позволяют охарактеризовать то, как выглядела картина обращаемости населения за медицинской помощью в земских уездах, а также проанализировать один из аспектов «моделей здорового образа жизни», а именно организационный – то, как состояние медицинской инфраструктуры влияет на уровень обращаемости за медицинской помощью.

Обращаемость населения за медицинской помощью: общая характеристика

Обращаемость общая

Общая картина процессов обращаемости за медицинской помощью в уездах земских губерний в 1898 г. следующая (табл. 1): в среднем было зарегистрировано 469,3 обращавшихся за медицинской помощью в земские медицинские учреждения. При этом разброс значений от минимального до максимального довольно высок – со 130,9 обращавшихся за медицинской помощью на 1000 человек в Белебеевском уезде Уфимской губернии до 1416,5 – в Санкт-Петербургском уезде одноименной губернии. Оба эти значения довольно сильно отличаются от среднего, что характерно для всего отбора данных в целом; коэффициент вариации равен 0,46, что является очень высоким показателем и дает основания полагать, что совокупность данных в отборе является неоднородной. Иными словами, в уездах Российской империи, в которых действовали органы земского управления, в том числе и в области общественной медицины, наблюдалась достаточно негомогенная ситуация с обращаемостью за медицинской помощью.

Отдельного внимания заслуживает то, что данная высокая вариация является результатом большой неоднородности обращаемости между губерниями. Во многом даже внутри одной губернии обращаемость за медицинской помощью отличается довольно существенно от уезда к уезду. Так, лишь в 6 из 34 рассматриваемых губерний коэффициент вариации составил менее 0,3. В Нижегородской губернии коэффициент вариации равен 0,19, что является наименьшим показателем среди всех земских губерний. В 11 губерниях этот коэффициент принимает значения от 0,3 до 0,4, что уже является показателем довольно высокой неоднородности распределения обращаемости в уездах внутри этих губерний. В 17 губерниях, что составляет более поло- вины из всех исследуемых губерний, коэффициент вариации выше 0,4. Его пик – 0,64 – принадлежит Бессарабской губернии. Это говорит о том, что неоднородность обращаемости за медицинской помощью в уездах происходит не только на уровне губерний, но и на уровне уездов внутри самих губерний. Иначе говоря, показатель интенсивности обращаемости населения за медицинской помощью, во-первых, достаточно некорректно оценивать только на погубернском уровне, так как на более низком административном уровне картина становится гораздо более комплексной. Во-вторых, даже на уровне уездов одной губернии интенсивность обращаемости была разной, что порождает множество вопросов о причинах подобного неравенства.

Таблица 1

Дескриптивная статистика обращаемости за медицинской помощью

|

Меры |

Обращаемость общая |

Обращаемость стационарная |

Обращаемость амбулаторная |

|

Среднее значение |

469,3 |

9,2 |

470,4 |

|

Медиана |

433,7 |

7,5 |

430,1 |

|

Минимальное значе ние |

130,9 |

0,51 |

125,9 |

|

Максимальное значе ние |

1416,5 |

47,7 |

1368,7 |

|

Стандартное отклонение |

220,0 |

6,2 |

218,3 |

|

Коэффициент вариа ции, % |

0,46 |

0,81 |

0,46 |

|

Стандартная ошибка |

11,9 |

0,35 |

11,87 |

|

Число уездов |

333 |

307 |

333 |

Стационарный сектор обращаемости

Число стационарных пациентов относительно числа амбулаторных значительно невелико: их доля составляет лишь 1,7 % от всего числа обратившихся за медицинской помощью в 1898 г. (см. табл. 1). В среднем на тысячу человек приходилось около 9,2 больных в стационарном отделении. При этом повторяется тенденция, характерная для картины общей обращаемости: очень высок разброс значений от уезда к уезду. Так, наименьшая обращаемость (0,51 на 1000 человек) в стационарном секторе была зафиксирована в Грязовецком уезде Вологодской губернии, максимальная (47,76 на 1000 человек) – в Санкт-Петербургском. Коэффициент вариации равен 0,81, что существенно выше аналогичного показателя для общей обращаемости. Это говорит о еще более высоком уровне неоднородности данных, т.е. о еще большей степени различия в стационарном секторе обращаемости в пределах всех земских губерний.

Более того, неоднородность обращаемости наблюдается в стационарном секторе также и среди уездов одной губернии, причем даже в больших масштабах. Так, лишь в двух губерниях – Пермской и Рязанской – коэффициент вариации составляет менее 0,3. В 15 губерниях он принимает значения от 0,3 до 0,5, а в следующих 15 губерниях – от 0,5 до 1. В двух губерниях – Вологодской и Санкт-Петербургской – коэффициент вариации превышает 1, что является показателем очень серьезной неоднородности данных. Иными словами, в уездах земских губерний Российской империи стационарная обращаемость за медицинской помощью была распределена в большей степени неравномерно, причем эта неравномерность сохранялась как на уровне всех уездов, так и на уровне уездов внутри одной и той же губернии – та же тенденция, которая характерна для общей обращаемости. Примечательно, что в данном случае корреляционная связь между уровнем вариации общей обращаемости и уровнем вариации стационарного сектора обращаемости очень слабая (она составляет 0,09), т.е. высокий уровень вариации показателя стационарного сектора обращаемости в определенной губернии не означает того, что в этой губернии в той же степени высок уровень вариации общей обращаемости относительно осталь- ных губерний. Получается, что общая обращаемость (которая представляет собой во многом амбулаторный сектор) и стационарный сектор обращаемости были распределены неравномерно, в том числе внутри одной губернии, однако они не повторяли модели этой неравномерности. Кроме того, уровень корреляции между показателями амбулаторного сектора обращаемости за медицинской помощью и стационарного сектора довольно низок, он составляет 0,29 (табл. 2), что говорит о том, что показатели обращаемости амбулаторного и стационарного сектора не только были распределены неравномерно, но и в значительной мере были не взаимосвязаны. Высокий уровень амбулаторной обращаемости в конкретном уезде не означает, что в этом уезде так же высок уровень стационарной обращаемости, что во многом прослеживается и в отношении неравномерного распределения обращаемости на уровне уездов внутри одной губернии.

Таблица 2

Корреляции между уровнем обращаемости и исследуемыми факторами

|

Параметры |

Амбулаторный сектор |

Стационарный сектор |

|

Средняя площадь врачебного участка |

-0,08 |

0,04 |

|

Специальный орган заведования медициной |

0,08 |

0,15 |

|

Грамотность, % |

0,20* |

0,37* |

|

Плата за медицинскую помощь |

-0,21* |

-0,15* |

|

Финансирование |

0,27* |

0,35* |

|

Средняя населенность врачебного участка |

-0,31* |

-0,32* |

|

Медицинские сотрудники |

0,35* |

0,66* |

|

Нагрузка на медицинский персонал |

0,37* |

– |

|

Загруженность больничных кроватей |

0,22* |

|

|

Обеспеченность больничными кроватями |

0,77* |

|

|

Корреляция между амбулаторным и стационарным секторами |

0,29* |

0,29* |

Примечание . Звездочкой отмечены статистически значимые коэффициенты корреляции ( p < 0,05).

Кроме того, в среднем каждая больничная кровать была занята 314 дней в году. Впрочем, этот лимит не ограничивался 365 днями, так как были уезды, в которых загруженность больничных кроватей составляла более чем 1000 дней в году (т.е., помимо кроватей, числившихся в штате, были использованы дополнительные ресурсы). Стационарные больные пребывали в лечебницах при врачебных участках, и, как правило, их лечили врачи.

Амбулаторный сектор обращаемости

Ситуация была несколько иной в амбулаторном секторе обращаемости. Несмотря на то что в целом считалось желательным лечение у врачей, на практике довольно часто – особенно в провинции – прием пациентов осуществляли фельдшеры. Это во многом было связано с существенно недостаточным числом врачей, осуществлявших практику в провинции. В источнике присутствует разделение амбулаторного приема на врачебный и фельдшерский. Впрочем, по словам составителя, эту классификацию нередко не удавалось установить в силу того, что в присылаемых отчетах из уездов данное разделение не соблюдалось (Обзор деятельности земств по медицинской части…, 1902, с. 7). Из 360 уездов данные действительны только для 300.

В целом картина распределения амбулаторного приема выглядит схожей с общей картиной обращаемости за медицинской помощью в силу малой доли стационарного приема. При этом наблюдается та же тенденция относительно неоднородности на поуездном уровне внутри одной губернии. Доля пациентов, находившихся на приеме у врачей и фельдшеров, сравнима: если доля первых составляла 61,3 %, то вторых – 38,7 %. Фельдшеры играли довольно значимую роль в обеспечении амбулаторной помощи.

В общем данные об обращаемости за медицинской помощью говорят о следующем. В земских губерниях в 1898 г. средний показатель обращаемости за медицинской помощью составил около 470 обращавшихся на 1000 человек (твбл. 1). Вместе с тем уровень обращаемости проявлялся с довольно разной степенью интенсивности в различных уездах, о чем говорят достаточно высокие показатели коэффициента вариации, при этом она наблюдается не только на уровне всех уездов, но и на уровне уездов внутри одной губернии. Стоит отметить, что на уровне губерний в пределах всей Европейской России именно то, является ли губерния земской или нет, оказывает значительное влияние на уровень обращаемости [ Данилов , 2022], однако выявленная неоднородность на уровне земств говорит о неочевидности и более сложном характере распределения обращаемости в регионах страны. При этом амбулаторный и стационарный секторы обращаемости оказываются довольно слабо связанными друг с другом. Такие наблюдения позволяют охарактеризовать распределение обращаемости в земских уездах как неупорядоченное явление, объяснить которое представляется достаточно сложным без применения дополнительных методов.

Факторы обращаемости за медицинской помощью

С целью попытаться объяснить некоторые принципы и механизмы столь неравномерного распределения обращаемости за медицинской помощью было принято решение использовать метод регрессионного анализа (МНК-регрессии). С его помощью есть возможность попытаться оценить влияние отдельных параметров, относящихся как к инфраструктурному состоянию здравоохранения, так и к социально-экономическому положению населения страны, на уровень обращаемости. В силу того что модели распределения амбулаторного и стационарного секторов обращаемости довольно сильно отличались, было принято решение проанализировать их отдельно.

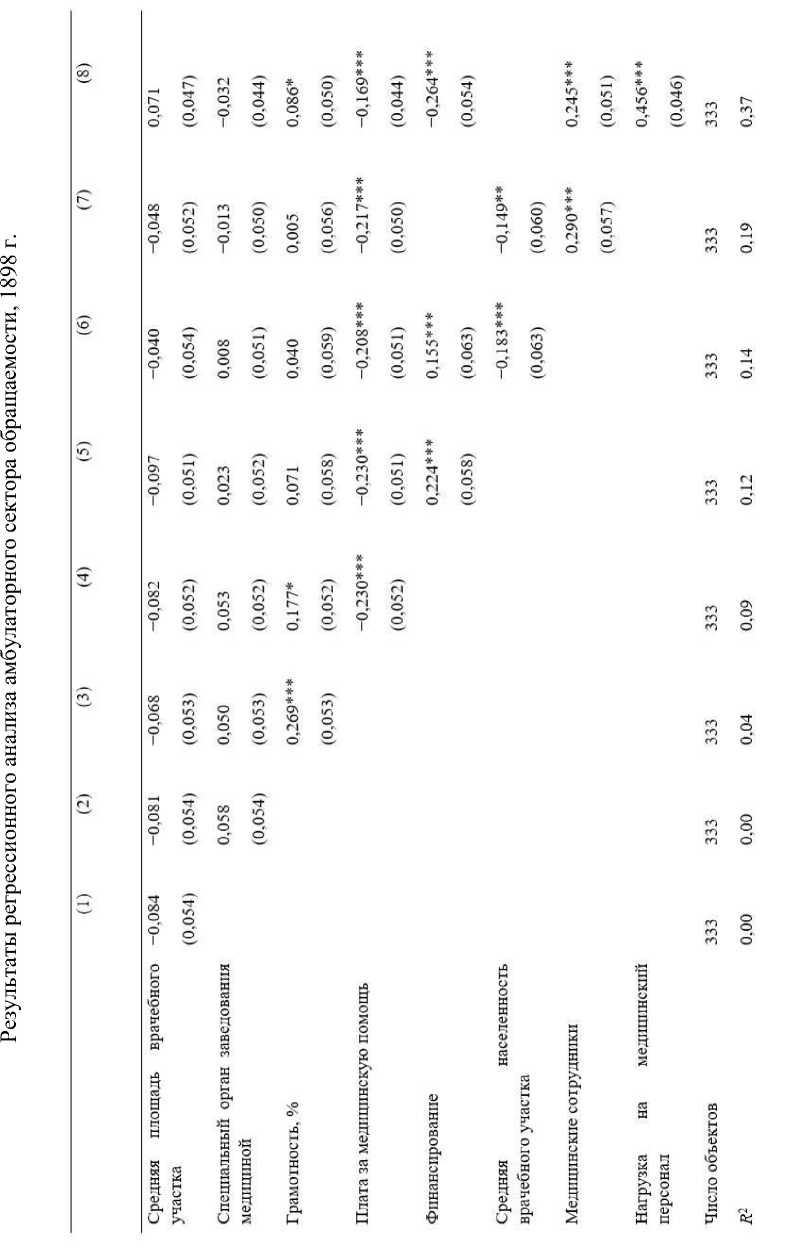

Факторы обращаемости: амбулаторный сектор

В модели амбулаторного сектора зависимой переменной является уровень амбулаторной обращаемости населения за медицинской помощью. Параметры, выступающие в роли независимых переменных, были выбраны исходя из принципа доступности данных, которые их характеризуют. В первую очередь была выделена группа параметров, которая так или иначе характеризует инфраструктурное состояние здравоохранения в земствах. В их число вошли уровень обеспеченности населения медицинскими сотрудниками (врачами и фельдшерами), уровень финансирования медицинской части, средняя площадь врачебного участка, средняя населенность врачебного участка, нагрузка на медицинский персонал, наличие отдельного ведомства в земстве, заведующего медициной, по состоянию на 1898 г. Следующий параметр – уровень грамотности населения, который так или иначе дает характеристику социального положения населения. Также в исследование был введен параметр наличия платы за медицинскую помощь в уезде по состоянию на 1898 г., которая, с одной стороны, несомненно характеризует уровень развитости общественной медицины в уезде, а с другой – тесно связана со способностью населения платить за медицинскую помощь. В целом группа параметров, характеризующих медицинскую инфраструктуру, описывает принимающую способность общественной медицины, а грамотность населения – отдельные черты социальной характеристики населения.

Предварительно проведенный корреляционный анализ (табл. 2) показал, что уровень обращаемости населения за медицинской помощью был довольно слабо взаимосвязан с выбранными параметрами: коэффициент корреляции по модулю во всех парах не превышал 0,4. Наибольший коэффициент корреляции, составляющий 0,37, проявляется при связи с параметром нагрузки на медицинских сотрудников.

В табл. 3 приведены результаты регрессионного анализа для амбулаторного сектора обращаемости. В различных комбинациях независимых параметров модель показывает разную способность объяснять дисперсию исследуемого параметра. Таблица построена таким образом, что в каждую последующую модель был включен более сильный независимый фактор. Из регрессионной модели заметно, что средняя площадь врачебного участка фактически никоим образом не объясняет того, как был распределен уровень обращаемости в земских уездах. Примерно та же ситуация с наличием в земстве органа, заведовавшего медициной: то, есть этот орган в уезде или нет, практически не объясняет дисперсию обращаемости. Включение параметров грамотности, платы за медицинскую помощь, населенности врачебного участка и обеспеченности населения медицинскими сотрудниками в целом увеличивают объяснительную силу модели, наилучший показатель которой достигает 0,19. Однако включение параметра нагрузки на медицинских сотрудников увеличивает ее практически вдвое: коэффициент детерминации такой модели составляет 0,37.

Эта регрессионная модель показывает, что выбранные параметры в некоторой степени действительно описывают тенденции распределения уровня обращаемости по земским уездам. Однако наибольший вклад в это объяснение вносит уровень нагрузки на медицинских сотрудников, сопредельный уровню обращаемости. С учетом положительного характера коэффициента регрессии этого фактора в модели можно сделать вывод о том, что в уездах с большей нагрузкой на медицинский персонал наблюдается больший уровень обращаемости за медицинской помощью, что является довольно очевидным. В свою очередь, остальные факторы объясняют меньше 20 % дисперсии обращаемости: факторы, характеризующие состояние медицинской инфраструктуры, а также грамотность населения оказывали довольно слабое влияние на то, как люди обращались за амбулаторной медицинской помощью.

Впрочем, даже с включением фактора нагрузки на медицинский персонал регрессионная модель не объясняет более 60 % изменчивости уровня обращаемости в губерниях, что говорит о следующем: в земских уездах существовали некоторые иные факторы, которые в существенной степени оказывали влияние на процессы обращаемости в них.

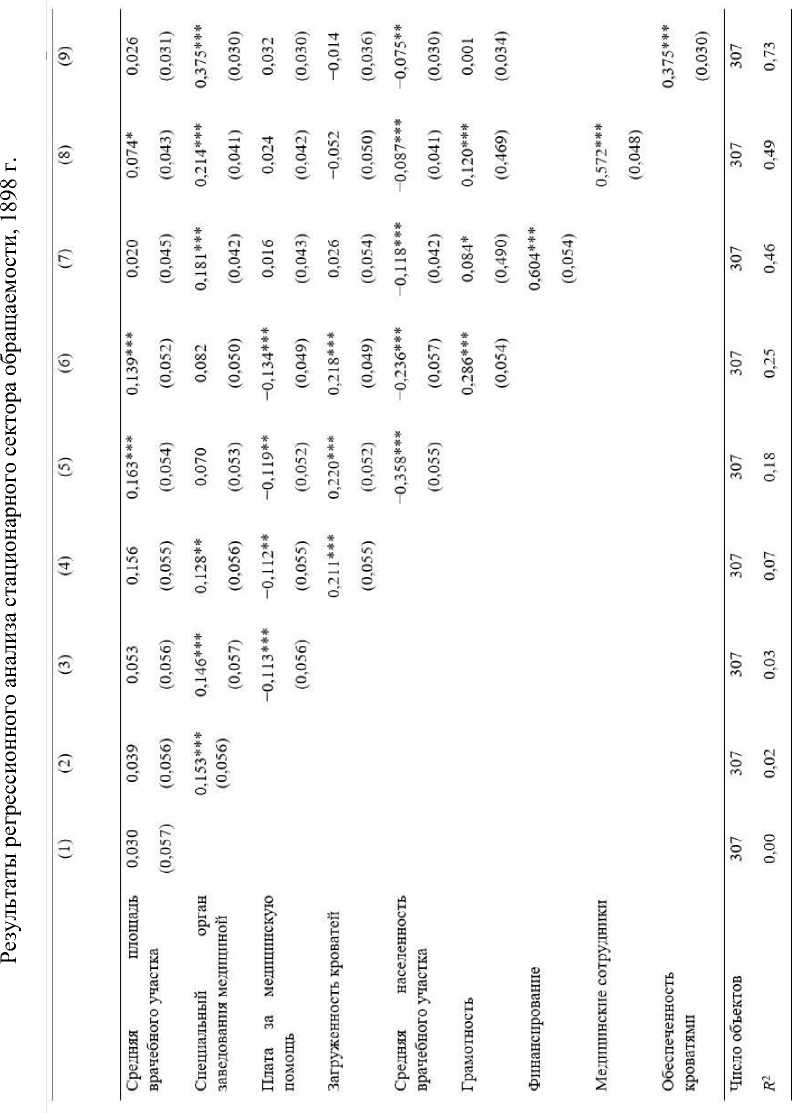

Факторы обращаемости: стационарный сектор

Для анализа стационарного сектора обращаемости в регрессионную модель было решено включить большую часть параметров, используемых в регрессионной модели амбулаторного сектора, с включением параметров загруженности кроватей и обеспеченности населения больничными кроватями, которые также так или иначе описывают состояние медицинской инфраструктуры.

При корреляционном анализе стационарного сектора обращаемости (см. табл. 2) возникает несколько отличная от амбулаторного сектора картина. Так, возникают три параметра, которые сильно коррелируют с уровнем обращаемости: это финансирование медицины, уровни обеспеченности населения медицинскими сотрудниками и больничными кроватями. Уже на этом этапе видно, что уровень обращаемости существенно сильнее связан с факторами, которые в дальнейшем используются в регрессионном анализе, в то время как ни один фактор не обладает столь сильной корреляционной связью с уровнем обращаемости в амбулаторном секторе.

В табл. 4 представлены результаты анализа стационарного сектора обращаемости. Регрессионная модель в первых шести вариациях объясняет около 25 % вариации обращаемости в уездах, однако включение в нее факторов обеспеченности врачами и финансирования практически вдвое увеличивает объяснительную силу модели.

Таблица 3

Примечания . Зависимая переменная – обращаемость за медицинской помощью в уездах земских губерний. В скобках приведены стандартные ошибки коэффициентов. * - p < 0,1; ** - p < 0,05; *** - p < 0,01.

Таблица 4

Примечания . Зависимая переменная – обращаемость за медицинской помощью в уездах земских губерний. В скобках приведены стандартные ошибки коэффициентов. * - p < 0,1; ** - p < 0,05; *** - p < 0,01.

Впрочем, это не является пределом, и включение в регрессионную модель параметра обеспеченности населения больничными кроватями увеличивает коэффициент детерминации до 0,73. Такие наблюдения говорят о следующем. Во-первых, выбранные параметры в наиболее оптимальной комбинации независимых факторов объясняют существенную долю дисперсии стационарного сектора обращаемости в земских уездах. Во-вторых, наибольшую долю в это объяснение вносят факторы уровня финансирования здравоохранения, обеспеченности населения медицинскими сотрудниками и в особенности больничными кроватями. Это, в свою очередь, говорит о достаточно высоком влиянии состояния медицинской инфраструктуры на уровень стационарной обращаемости населения.

Сравнение амбулаторного и стационарного секторов обращаемости

Корреляционный и регрессионный анализы говорят о том, что тенденции того, как амбулаторный и стационарный секторы обращаемости были распределены в уездах, отличались довольно серьезным образом. В первую очередь это заметно на примере их корреляционной связи с выбранными параметрами: для амбулаторного сектора эта связь принимала значения существенно ниже, чем для стационарного сектора. Это в том числе отразилось и на регрессионном анализе: стационарный сектор обращаемости в гораздо большей степени объясняется выбранными параметрами (в особенности относящимися к инфраструктурному состоянию медицины), чем амбулаторный сектор. Это говорит о том, что уровень состояния общественной медицины и ее инфраструктуры в существенной мере оказывал влияние на обращаемость населения за стационарной медицинской помощью, в то время как в отношении амбулаторного сектора обращаемости сделать подобный вывод на основании проведенного регрессионного анализа невозможно. Это скорее говорит о том, что в рамках рассматриваемой модели на амбулаторную обращаемость действовали некоторые иные факторы, не связанные с факторами инфраструктурными.

Кроме того, в процессе анализа обращаемости за медицинской помощью было сформировано два наблюдения. Первое: в рамках рассматриваемой модели средняя площадь врачебного участка практически не оказывает влияния на интенсивность уровня обращаемости в уездах. Это наблюдение, во-первых, контринтуитивно, и, во-вторых, не соотносится с превалирующей в литературе точкой зрения о чрезвычайной важности географической доступности лечебниц для населения [ Веселовский , 1909, с. 373–379; История здравоохранения дореволюционной России…, 2014, с. 96–97]. Впрочем, это наблюдение было бы преждевременно использовать для отрицания существующей точки зрения в силу того, что, во-первых, в рамках применяемой в исследовании регрессионной модели используются усредненные площади врачебных участков, и, во-вторых, помимо географической близости, важен параметр логистической доступности, которая во многом определяется плотностью и разветвленностью дорожной сети. Впрочем, это наблюдение также может иметь право на существование, и его развитие требует отдельного более тщательного исследования.

Второе наблюдение, которое можно воспринять как неконвенциональное: наличие или отсутствие платы за медицинскую помощь практически не оказывает влияния на обращаемость в рамках исследуемых регрессионных моделей. Под этим тезисом понимается следующее: наличие или отсутствие в уезде платы за медицинскую помощь, практически не влияет или оказывает очень малое влияние на то, как часто население обращалось за медицинской помощью. При этом в историографии практически всегда отмечалось, что одним из приоритетов земской медицины являлось бесплатное оказание медицинской помощи [История здравоохранения дореволюционной России…, 2014, с. 100]. К 1898 г. амбулаторный прием был платным в 56 уездах, а в 303 уездах он был бесплатным (как минимум для местных жителей – плательщиков земских сборов); стационарная медицинская помощь была бесплатной в 243 уездах, платной – в 109. То, что значимость вопроса платы за медицинскую помощь не отражается на статистических данных, является очень спорным наблюдением. Впрочем, оно также является несамодостаточным и неокончательным в силу того, что в рамках этого исследования не был проведен детальный анализ характеристик обращавшихся за медицинской помощью: места проживания, социального статуса, образования и др. Другими словами, вопрос о значении платы за медицинскую помощь требует глубокого исследования с применением данных другого характера.

Заключение

Результаты исследования можно представить в следующем виде: в среднем уровень обращаемости населения за медицинской помощью в уездах земских губерний в 1898 г. составлял около 470 обращений на 1000 человек. Впрочем, за этим средним значением скрывается очень высокая неоднородность интенсивности уровня обращаемости в разных уездах, что отражается на высоких показателях коэффициента вариации. Более того, эта неоднородность проявляется не только на уровне всех исследуемых уездов, но также и на уровне уездов внутри одной губернии. Это характерно как для амбулаторного, так и для стационарного секторов обращаемости, однако эта неоднородность не проявляется синхронно: в губерниях с высоким уровнем неоднородности амбулаторной обращаемости обращаемость стационарная может быть более однородной, и наоборот. Также обращаемость стационарного и амбулаторного секторов слабо взаимосвязана. Это дает основания полагать, что тенденции распространения обращаемости в уездах земских губерний принимали довольно неупорядоченный характер.

Результаты регрессионного анализа в некоторой степени позволили объяснить характер распределения обращаемости. Так, отобранная регрессионная модель в значительной степени объясняет интенсивность проявления обращаемости за стационарной помощью. В значительной степени вклад в это объяснение вносят факторы, относящиеся к медицинской инфраструктуре, т.е. организационные факторы, влияющие на «модели здорового поведения». Однако в амбулаторном секторе обращаемости такая тенденция не повторяется, что, вероятно, связано со значительной зависимостью амбулаторной обращаемости от факторов другого характера: социальных, социально-экономических, культурных и др.

Отдельного внимания заслуживают наблюдения о незначительной роли площади врачебного участка и платы за медицинскую помощь. Для более уверенного оперирования подобными наблюдениями необходимо провести ряд исследований с применением дополнительных и более детальных данных.

Это справедливо и в отношении анализа обращаемости за медицинской помощью. Данное исследование в значительной степени было сконцентрировано на рассмотрении одного фактора – организационного, отчего большой пласт мотиваций, связанных с социальными, культурными, экономическими установками людей, остается за его рамками. Это требует дополнительно глубокого исследования с привлечением новых данных.

В рамках же более общей картины здравоохранения полученные данные по обращаемости говорят о том, что в Российской империи даже в пределах областей с земским самоуправлением за более чем 30 лет не удалось выработать некоторой единой политики по применению медицинского научного знания в отношении девиаций тела, которая бы применялась повсеместно или разделялась как минимум большинством: уровень неравенства в области обращаемости был очень высок. Это наблюдение так или иначе дополняет существующее представление о том, как функционировала земская медицина в Российской империи на рубеже XIX-XX вв.

Список литературы Земская медицина и обращаемость за медицинской помощью в конце XIX века

- Арутюнов Ю.М. Земская медицина в Московской губернии во второй половине XIX - начале XX вв.: дис.... канд. ист. наук. М., 2000. 221 с.

- Булгакова Л.А. Мистика земского врача // Наука, технология и общество во время Первой мировой войны: медицина. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 275-292.

- Веселовский Н.И. История земства за сорок лет. СПб.: Изд-во О.Н. Поповой, 1909. Т. I. 741 с.

- Голубев П.А. Земская медицина // Краткий обзор деятельности Вятского губернского земства за 35 лет (1867-1902 гг.). Вятка: Губернская типография, 1906. Вып. 1. С. 149-174.

- Данилов Е.В. Динамика и факторы обращаемости населения за медицинской помощью в Европейской России начала ХХ века [Электронный ресурс] // Историческая информатика. 2022. № 4. С. 65-83. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39251 (дата обращения: 23.06.2023).

- История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI - начало XX в.) / М.В. Поддуб-ный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева, Н.И. Блохина; под. ред. Р.У. Хабриева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 238 с.

- Краснобородько К.А. Становление и развитие земской медицины в Курской губернии в середине 60-х гг. XIX - начале XX вв.: дис.... канд. ист. наук. Курск, 2010. 239 с.

- Лядова В.В., Невоструев Н.А. Земские врачи Пермской губернии: забытые имена (вторая половина XIX - начало XX века) // Вестник Пермского университета. История. 2023. № 1(60). С. 195-208.

- Назаров В.В. Деятельность земских учреждений в области здравоохранения в 60-е гг. XIX – начале XX вв.: по материалам Саратовской губернии: дис.... канд. ист. наук. Саратов, 2003. 219 с.

- Никитина А.В. Становление и развитие земской медицины в Уфимской губернии в последней четверти XIX - начале XX вв.: дис.... канд. ист. наук. Уфа, 2009. 207 с.

- Сосновская И.А. Развитие системы здравоохранения в Орловской губернии во второй половине XIX - начале XX вв.: дис.... канд. ист. наук. Орел, 2013. 327 с.

- Тезяков Н.И. Материалы для истории Земской медицины в Александрийском уезде Херсонской губернии с 1865-1890 гг. Александрия: Александрийская уездная земская управа, 1890. 148 с.

- Черноухов Д.Э. Земская медицина Пермской губернии в последней трети XIX - начале XX вв.: дис.... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2020. 254 с.

- Frieden N.M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856-1905. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981. 398 p.

- Kosasih D.M, Adam S, Uchida M, Yamazaki C, Koyama H, Hamazaki K. Determinant Factors Behind Changes in Health-Seeking Behaviour before and after Implementation of Universal Health Coverage in Indonesia // BMC Public Health. 2022. Vol. 22. URL: https://bmcpublichealth.biomedcentral. com/articles/10.1186/s12889-022-13142-8 (accessed: 25.07.2023).

- MacKian S. A Review of Health Seeking Behaviour: Problems and Prospects. Internal Concept Paper Health Systems Development Program. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2003.27 p.

- Predicting Health Behaviour: Research and Practice with Social Cognition Models / ed. by M. Conner, P. Norman. Open University Press, 2005. 402 p.

- Smith C.M., Shallcross L.J., Dutey-Magni P. [et al.]. Incidence, Healthcare-Seeking Behaviours, Antibiotic Use and Natural History of Common Infection Syndromes in England: Results from the Bug Watch Community Cohort Study // BMC Infectious Diseases. 2021. Vol. 21, no. 1. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s12879-021-05811-7 (accessed: 20.07.2023).