Зерновые отходы как перспективный субстрат для выращивания личинок Hermetia illucens L. (Diptera, Stratiomyidae)

Автор: Некрасов Р.В., Бутенко А.И., Туаева Е.В., Чабаев М.Г., Боголюбова Н.В., Рыков Р.А., Колесник Н.С., Остренко К.С.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Кормовые добавки

Статья в выпуске: 2 т.60, 2025 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время широко обсуждается возможность использования насекомых в кормлении сельскохозяйственных животных. Кормовая продукция из насекомых позволит с успехом заменить рыбную муку и другие компоненты животного происхождения, высокопротеиновые ингредиенты растительного происхождения на основе сои и других зернобобовых культур. Личинки Hermetia illucens L. способны успешно потреблять разнообразные отходы. В представленной работе мы впервые установили влияние скармливания зерноотходов на зоотехнические показатели выращивания личинок Н. illucens , динамику контролируемых в кормовом субстрате параметров (температура, активность водородных ионов), усвоение и выход питательных веществ, питательность, в том числе аминокислотный и жирнокислотный состав личинок. Цель работы - оценка перспектив и установление практических аспектов использования зерноотходов при выращивании личинок Hermetia illucens L. для получения кормовых средств с высокой питательной ценностью. Опыты проводили в 2024 году в ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста. Были использованы личинки в возрасте 8 сут со средней живой массой 12,45±1,53 мг. Отобрали 6 партий личинок массой по 12,45 г (ориентировочно по 1000 особей в каждой), которых разделили на три группы (по две повторности в каждой). Личинки содержались в пластиковых контейнерах с габаритами 17×26×14,5 см (площадь 442 см2) при плотности посадки 2,26 особи/см2. Зерноотходы представляли собой смесь некондиционного зерна, засоренного землей, пылью, семенами сорных растений. Приготовление кормов (по массе ингредиентов) осуществляли по схеме: для I группы - смесь пшеница (80 %) + отруби (20 %), добавляли воду до влажности 64 % (ЗСм); для II группы - смесь компонентов пшеница (40 %) + отруби (10 %) + овощи (капуста пекинская) (50 %), добавляли воду до влажности 64 % (ЗСм + Ов); для III группы в зерноотходы добавляли воду до получения влажности смеси 64 % (ЗОтх). Все компоненты перед приготовлением смеси измельчали. Общая масса скармливаемых смесей в расчете на каждый контейнер составляла для ЗСм - 1000 г, ЗСм + Ов - 1000 г, ЗОтх - 1200 г. Первое кормление осуществляли из расчета 1/2 от общего количества каждого варианта корма (группы ЗСм и ЗСм + Ов - по 500 г, группа ЗОтх - 600 г кормового субстрата); второе кормление - на 7-е сут опыта (соответственно 500 и 600 г). В течение опыта ежесуточно с помощью рН-метра Testo 205 («Testo Instruments Co. Ltd.», Китай) фиксировали температуру и активность ионов водорода в среде субстратов с личинками. Ежесуточно перемешивали кормовой субстрат. Когда наблюдение показывало наличие потемневших особей в общей массе, контейнеры готовили к пересеву и снятию с опыта. Личинок пересчитывали, и взвешивали выборку из каждого контейнера отдельно, фиксируя массу каждых 100 особей. Затем определяли их общую массу и массу одной особи. Биоконверсию и коэффициент конверсии корма (FCR) оценивали при появлении первых предкуколок. Личинок перерабатывали, высушивая в печи Chirana HS62A («Chirana a.s.», Чехословакия) при t = 65 °С в течение 24 ч. После окончания опыта усредненные пробы кормов, отходов личинок, высушенных личинок были подвергнуты химическому анализу по общепринятым методикам. Рассчитывали видимую переваримость питательных веществ, баланс N, Ca, P. Общее содержание аминокислот (АК) в муке из личинок определяли методом ионообменной хроматографии с постколоночной дериватизацией проб нингидрином. Липидную часть получали посредством прямого отжима высушенных личинок при 70 °С на Akita jp AKJP-500 («Akita JP», Китай). Испытание образцов жира из личинок на содержание жирных кислот проводили на газовом хроматографе Shimadzu GC-2010 («Shimadzu», Япония). Установлено, что живая масса тела одной особи была выше (p 0,05), что свидетельствует о возможности достижения сопоставимых результатов по финальной живой массе со II группой, а значения потребления и расхода кормов необходимо учитывать при разработке схемы кормления личинок на зерноотходах. Процессы биоконверсии в I и II группах характеризовались схожей динамикой изменения рН и температуры. В III группе величина рН среды была схожа в первую фазу кормления с таковой в I группе с ЗСм, но после 7-х сут значительно повышалась. По аналогии с I и II группами значения температуры кормового субстрата в III группе были сходными в период до 4-х сут, после чего происходил мощный подъем температуры. Анализ данных свидетельствует о значительной (p 12:0), особенно это было выражено в сравнении со II группой. В целом, мы установили, что скармливание зерноотходов может быть эффективным приемом откорма личинок H. illucens. Добавление овощей (например, капусты) способствует улучшению конверсии личинками кормов на основе различных источников питательных веществ. Наши эксперименты продемонстрировали, что концентрация питательных веществ и их источник влияют на интенсивность роста и состав тела личинок H. illucens.

Питательный субстрат, зерно, отходы, биоконверсия, переваримость, химический состав, hermetia illucens l

Короткий адрес: https://sciup.org/142245117

IDR: 142245117 | УДК: 636.084.087.69:636.087.2 | DOI: 10.15389/agrobiology.2025.2.361rus

Текст научной статьи Зерновые отходы как перспективный субстрат для выращивания личинок Hermetia illucens L. (Diptera, Stratiomyidae)

В Российской Федерации активно обсуждается возможность использования насекомых в кормлении сельскохозяйственных животных. Такой подход позволит с успехом заменить дефицитную рыбную муку и другие компоненты животного происхождения, а также высокопротеиновые ингредиенты растительного происхождения на основе сои и прочих зернобобовых культур в рецептах комбикормов для аквакультуры и сельскохозяйственных животных.

По оценкам экспертов, уже сегодня мировой рынок альтернативных источников протеина достигает 3,5-4 млрд долларов США (1). С 2017 года ЕС разрешил использовать насекомых для кормления объектов аквакультуры (2). С 2021 года в рамках законодательства ЕС о побочных продуктах животного происхождения (Регламент ЕС 2021/1925) разрешено использование восьми видов насекомых — черной львинки ( Hermetia illucens ), обыкновенной комнатной мухи ( Musca domestica ), желтого мучного червя ( Tenebrio molitor ), малого мучного червя ( Alphitobius diaperinus ), домашнего сверчка ( Acheta domesticus ), полосатого сверчка ( Gryllodes sigillatus ), полевого сверчка ( Gryllus assimilis ), тутового шелкопряда ( Bombyx mori ) в питании свиней и птицы.

В России в промышленном масштабе планируется наладить производство личинок черной львинки ( Hermetia illucens L.). Этот вид уже внесен в реестр сельскохозяйственных объектов. Так, приказом Росстандарта от 17 мая 2023 года ¹ 321-ст «Об утверждении Изменения 82/2023 ОКПД 2 к Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности» в него включена продукция, получаемая из личинок Í. illucens . Разработка, изучение и в дальнейшем масштабирование технологий выращивания личинок Í. illucens позволит в краткосрочной перспективе производить белок (протеиновая мука) и липиды из личинок этого вида насекомых.

Личинки черной львинки способны потреблять самые разнообразные биологические отходы. Они могут успешно развиваться на останках позвоночных (3), кухонных отходах, фруктах и овощах (4), рыбных (5), бытовых отходах (6), отходах жизнедеятельности человека (7) и навозе скота (8). По данным Boston Consalting Group (BCG), в мире пропадает или выбрасывается почти треть всех произведенных продуктов питания — примерно 1,6 млрд т ежегодно. В связи с этим подобная переработка поможет существенно улучшить и экологическую, и экономическую ситуацию в 362

мире (9). Очевидно, что такая пластичность делает насекомых идеальной моделью для массового производства белка и жира. В то же время широкий ассортимент отходов (10, 11), которыми кормят личинок Н. illucens , способен повлиять на время их развития, качество и состав продукта (12, 13). В последние годы опубликованы обширные данные по мета-анализу эффективности использования различных субстратов личинками Н. illucens (1418). В меньшей степени изучены отходы, образующиеся при переработке зерна, некондиционное зерно, засоренное землей, пылью, семенами сорных растений и т.д.

С каждым годом производство зерна в России растет. По итогам 2022 года его урожай в чистой массе составил 153,8 млн т, увеличившись на 26,6 % по сравнению с 2021 годом (121,4 млн т). Урожай за 2023 год (по данным Росстата) составил около 142,6 млн т, включая 92,8 млн т пшеницы. В результате очистки, сушки, при хранении и переработке зерна образуются зерновые отходы.

Несмотря на спрос со стороны фермерских хозяйств, только около 40 % всех зерновых отходов (отходы I и II категорий) используется для кормления скота. Возможными способами переработки некоторых видов зернового сырья становится их использование в качестве удобрений, при производстве биотоплива, биоразлагаемых пластмасс, биоадсорбентов. Переработка зерновых отходов и некондиционного зерна личинками Н. illucens положительно скажется на экологической безопасности и позволит получить кормовые компоненты с высокой добавленной стоимостью. Диверсификация источников белка и жира, использование российского сырья даст возможность снизить влияние импорта, в первую очередь рыбной муки и соевого шрота, на себестоимость отечественной продукции животноводства. Развитие рынка продуктов из насекомых в перспективе обеспечит не только отечественных товаропроизводителей, но и позволит поставлять новые кормовые компоненты за рубеж.

Увеличивается также число исследований, посвященных использованию кормовых продуктов из насекомых исключительно в кормлении животных (19, 20). Следует отметить, что сухие личинки, а также обезжиренные и необезжиренные протеиновые концентраты из Н. illucens хорошо изучены, доказано их эффективное использование в кормлении свиней (15, 21), птицы (2, 22), объектов аквакультуры (23). Для повышения производительности на всех этапах технологической цепочки отходы—личинки—кор-ма—продукция животноводства необходимо продолжить изучение фундаментальных аспектов и способов выращивания личинок Н. illucens на различных кормовых субстратах.

В представленной работе мы впервые установили влияние скармливания зерноотходов на зоотехнические показатели выращивания личинок Н. illucens , динамику контролируемых в кормовом субстрате параметров (температура, активность водородных ионов), усвоение и выход питательных веществ, питательность личинок, в том числе их аминокислотный и жирнокислотный состав.

Цель работы — оценка перспектив и установление практических аспектов использования зерноотходов при выращивании личинок Hermetia illucens L. для получения кормовых средств с высокой питательной ценностью.

Методика. Опыты проводили в 2024 году в ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста. В эксперименте использовали популяцию мухи Н. illucens , содержащуюся в лабораторном модуле на базе Центра. Для опыта отбирали личинки в возрасте 8 сут после вылупления из яиц (II-III возраст).

Массу личинок аккуратно перемешивали, из очищенной от субстрата биомассы 5 раз рандомно отбирали по 50 особей и взвешивали (весах Adam HCB-123, «ADAM», Китай). Масса одной особи в среднем составляла 12,45±1,53 мг. После этого общую биомассу личинок перемешали еще раз, из нее отобрано 6 партий личинок (ориентировочно по 1000 особей массой по 12,45 г в каждой партийи), которых разделили на три группы (по две повторности в каждой).

Химический анализ компонентов кормов (зерно пшеницы, отруби, зерноотходы, капуста) проводили стандартными методами. Первоначальную влагу (ПВ) определяли по ГОСТ Р 54951-2012 (М., 2013), воздушносухое вещество (ВСВ) — по ГОСТ 31640-2012 (М., 2013), сырой протеин (СП) — по ГОСТ 32044.1-2012 (М., 2014), сырой жир (СЖ) — по ГОСТ 13496.15-2016 (М., 2018), сырую клетчатку (СК) (хитин) — по ГОСТ 702692022 (М., 2022), безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) — расчетным методом, сырую золу (СЗ) — по ГОСТ 32933-2014 (М., 2016), кальций — по ГОСТ 32904-2014 (М., 2016), фосфор — по ГОСТ Р 51420-99 (М., 2001).

Содержание органического вещества (ОВ) и валовой энергии (ВЭ) определяли по формулам: ОВ = сухое вещество (СВ) - сырая зола (СЗ), ВЭ = 23,9СП + 39,8СЖ + 20,1СК + 17,5БЭВ.

Личинки содержались в пластиковых контейнерах с габаритами 17½26½14,5 см (площадь 442 см2) при плотности посадки 2,26 особи/см2.

Зерноотходы представляли собой смесь некондиционного зерна, засоренного землей, пылью, семенами сорных растений. При работе использовали методику ситового анализа (ГОСТ 30483-97, М., 1997), которая предполагает классификацию материалов на основе их размера посредством просеивания через серию стандартных лабораторных сит с различным диаметром отверстий. Были выделены следующие компоненты зерноотходов: внешние оболочки семян (шелуха), фрагменты некондиционного зерна, семена сорных растений (включая гречиху татарскую и овсюг обыкновенный), остатки листьев и стеблей, а также минеральные примеси, в частности песок. Установлено, что состав зерноотходов включал в себя целые зерна (15,0 % по массе), зерно, не соответствующее стандартам качества (18,5 %), оболочки зерен (шелуху) (35,0 %), семена сорных растений (16,0 %), остатки листьев и стеблей (10,0 %), мучку (5,0 %), минеральные примеси (0,5 %). После проведенного анализа зерноотходы были отнесены к кормовому зернопродукту III категории с содержанием зерна 30-50 % (приказ Росгосхлебинспекции от 05.09.2003 года ¹ 49 «Классификация основных зернопродуктов, кормовых зерноотходов и других отходов производства зерноперерабатывающих предприятий»).

Приготовление кормов (по массе ингредиентов) осуществляли по схеме: для I группы — смесь пшеница (80 %) + отруби (20 %), в дальнейшем добавляли воду до влажности 64 % (ЗСм); для II группы — смесь компонентов пшеница (40 %) + отруби (10 %) + овощи (капуста пекинская) (50 %), в дальнейшем добавляли воду до влажности 64 % (ЗСм + Ов); для III группы в зерноотходы добавляли воду до влажности смеси 64 % (ЗОтх). Все компоненты перед приготовлением смеси измельчали. Использовали водопроводную горячую воду (90 °С), после смешивания оставляли остыть до комнатной температуры, после чего вносили биомассу личинок.

Общая масса скармливаемых смесей в расчете на каждый контейнер составляла для группы ЗСм — 1000 г, ЗСм + Ов — 1000 г, ЗОтх — 1200 г в связи с более низкой питательностью зерноотходов по основным питательным веществам относительно других используемых кормовых компонентов, а также повышенным содержанием клетчатки, золы в их составе.

В эксперименте применяли двухфазное кормление. Первое кормление осуществляли из расчета 1/ 2 от общего количества каждого варианта корма (ЗСм и ЗСм + Ов — по 500 г, ЗОтх — 600 г кормового субстрата); второе кормление — на 7-е сут опыта (соответственно 500 и 600 г). Высота субстрата при начальном заселении контейнеров составляла не менее 5 см. Температура в помещении — 25±1 °C, относительная влажность воздуха — 30 %, фотопериод день/ночь — 12/12 ч.

Показатели окружающей среды измеряли с помощью термостанций с датчиками влажности типа HAMA TH-50 («HAMA», Китай).

В течении опыта ежесуточно с помощью рН-метра Testo 205 («Testo Instruments Co. Ltd.»,», Китай) фиксировали температуру и рН в среде субстратов с личинками (измерения проводили 3-кратно 1 раз в сутки в активном центре каждого контейнера).

Каждые 2-3 сут взвешивали по 10-15 особей из каждого контейнера для отслеживания динамики развития личинок. Ежесуточно перемешивали кормовой субстрат. Когда наблюдение выявляло наличие потемневших особей в общей массе, контейнеры готовили к пересеву и снятию с опыта. Разделение биомассы личинок от отходов проводили на сите 20:2,5 мм. После разделения личинки пересчитывали и взвешивали выборку из каждого контейнера отдельно, фиксируя массу каждых 100 особей при пересчете. Затем определяли их общую массу и массу одной особи. Фиксировали число мертвых особей в каждом контейнере, а также число особей, переходящих в стадию предкуколки (коричневого цвета).

Биоконверсию и коэффициент конверсии корма (FCR) оценивали при появлении первых предкуколок по следующим формулам (24, 25): Биоконверсия = общая масса личинок/масса корма ½ 100 %, FCR = масса потребленного корма/набранная личинками масса за опыт.

Личинок перерабатывали, высушивая в печи Chirana HS62A («Chira-na a.s.», Чехословакия) при t = 65 °С в течение 24 ч, для определения выхода сухого вещества и проведения химических анализов.

После окончания опыта (ЗОтх и ЗСм + Ов — на 10-е сут, ЗСм — на 14-е сут) усредненные пробы кормов, отходов личинок, пробы высушенных личинок были подвергнуты химическому анализу по общепринятым методикам, описанным выше.

На основании данных физиологического опыта, проведенного в период откорма личинок, учета массы заданных кормов и отходов рассчитывали видимую переваримость питательных веществ, баланс N, Ca, P.

Липидную часть получали посредством прямого отжима высушенных личинок при 70 °С на Akita Jp AKJP-500 («Akita Jp», Китай). Испытание образцов жира из личинок на содержание жирных кислот проводили на газовом хроматографе Shimadzu GC - 2010 («Shimadzu», Япония) по ГОСТ 31754-2012 (М., 2013). Использовали колонку марки Agilent с маркировкой HP-FFAP («Agilent Technologies», США) длиной 50 м, с внутренним диаметром 0,20 мм и толщиной неподвижной фазы 0,33 мкм. Температурный диапазон — от 60 до 240 °С. Время одного анализа — 81 мин со ступенчатым повышением температуры от 50 до 240 °С.

Результаты измерений были получены в условиях повторяемости и воспроизводимости, доверительный уровень вероятности составлял не менее 95 % (ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, М., 2002). Полученные экспериментальные данные обрабатывали статистически методом однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с использованием критерия Даннетта в программе STATISTICA 13RU («StatSoft, Inc.», США). Вычисляли среднеарифметические значения ( М) , стандартные ошибки средней (±SEM) и уровень значимости (р). Различия считали статистически значимыми и признавали наличие связи между показателями на уровне значимости, не превышающем 0,05.

Результаты. Уточненный химический состав кормов, включая зерно пшеницы, отруби пшеничные, зерноотходы, капусту пекинскую, а также кормовых смесей, представлен в таблице 1.

1. Питательность кормов и смесей, использованных при выращивании личинок Hermetia illucens L. (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2024 год)

|

Кормовое средство |

Кормовая смесь |

||||||

|

Показатель |

зерно |

отруби |

зерноотходы |

капуста |

ЗСм |

ЗОтх |

ЗСм + Ов |

|

пшеницы |

пшеничные |

||||||

|

в НВ в СВ |

в НВ в СВ |

в НВ в СВ |

в НВ в СВ |

в СВ |

в СВ |

в СВ |

|

|

Первоначальная |

|||||||

|

влага, г/кг |

88,7 – |

42,3 – |

49,0 – |

945,8 – |

– |

– |

– |

|

Воздушно-сухое |

|||||||

|

вещество, г/кг |

911,3 – |

957,7 – |

951,1 – |

54,2 – |

– |

– |

– |

|

Сухое вещество, |

|||||||

|

г/кг |

868,7 – |

895,8 – |

907,3 – |

50,2 – |

– |

– |

– |

|

Органическое ве- |

|||||||

|

щество, г/кг |

849,8 978,2 |

854,6 953,9 |

848,3 935,0 |

43,3 863,3 |

973,3 |

934,9 |

967,3 |

|

Протеин, г/кг |

137,3 158,1 |

145,7 162,6 |

126,5 139,4 |

9,8 195,2 |

159,0 |

139,4 |

161,0 |

|

Жир, г/кг |

18,1 20,9 |

31,1 34,7 |

25,6 28,2 |

1,3 25,1 |

23,7 |

28,2 |

23,8 |

|

Клетчатка, г/кг |

6,9 8,0 |

72,8 81,3 |

26,6 29,4 |

6,1 120,5 |

61,6 |

87,5 |

64,8 |

|

БЭВ, г/кг |

687,4 791,3 |

605,0 675,3 |

669,6 738,0 |

26,2 522,1 |

637,2 |

679,8 |

717,7 |

|

Зола, г/кг |

18,9 21,7 |

41,3 46,1 |

59,1 65,1 |

6,9 137,1 |

26,7 |

65,1 |

32,7 |

|

Са, г/кг |

1,8 2,1 |

3,7 4,2 |

2,6 2,9 |

0,6 11,6 |

2,5 |

2,9 |

3,0 |

|

Р, г/кг |

2,5 2,9 |

5,5 6,1 |

3,3 3,6 |

0,3 6,6 |

3,6 |

3,6 |

3,7 |

|

Валовая энергия, |

|||||||

|

МДж/кг |

14,4 – |

15,5 – |

15,1 – |

6,1 – |

18,1 |

17,5 |

18,1 |

|

Примечание. |

Описание кормовых смесей |

см. в разделе «Методика». НВ — натуральное вещество, |

|||||

|

СВ — сухое вещество, БЭВ — безазотистые экстрактивные вещества, Са — кальций, |

Р — фосфор. Про- |

||||||

|

черки означают, что показатель не определяли или определение невозможно. |

|||||||

Вид и питательность используемых субстратов при кормлении личинок оказывает зачастую более сильное влияние, чем температура или влажность. N. Ribeiro с соавт. (26) установили, что кормление личинок овощами (тыквой, красной капустой и красным луком) приводило к более высокой 366

конверсии корма, тогда как яблочные, шпинатные и виноградные выжимки оказались неэффективными. В этой связи было интересно оценить эффективность использования зерноотходов не только в сравнении с зерновой смесью с отрубями (при условии выравнивания подачи питательных веществ дополнительной выдачей корма), но и в сравнении со скармливанием такой смеси в комплексе с овощами (капустой пекинской). Овощи характеризуются высоким содержанием питательных веществ в сухом веществе (СВ), при этом содержат большое количество влаги в нативном виде, поэтому ее ввод в кормовую смесь осуществлялся взамен части воды и небольшой части зерна

При изучении химического состава было установлено, что в зерноотходах существенно меньше протеина (на 7,0 %), а по другим питательным веществам они не уступали зерну и отрубям. В зерноотходах по сравнению с зерном пшеницы содержалось больше клетчатки, ограничивающей доступ к питательным веществам, в то же время клетчатка может служить структурообразующим элементом. Также большее количество минеральных веществ и золы свидетельствует о загрязненности зерноотходов, что могло сдерживать усвоение питательных веществ личинками. Тем не менее, в целом характеризуя зерноотходы, можно назвать их приемлемыми к использованию из-за достаточно высокого содержания питательных веществ и энергии. Валовая энергия (ВЭ) была сопоставима с показателем в зерне и его смеси с отрубями. Разница в питательности ЗОтх в сравнении с ЗСм и ЗСм + Ов в протеине и энергии компенсировалась скармливанием увеличенного с 1,0 г/особь до 1,2 г/особь количества кормового субстрата.

А

Б В

Рис. 1. Состояние личинок Hermetia illucens L. в конце эксперимента (ЗОтх и ЗСм + Ов — на 10-е сут, ЗСм — на 14-е сут) по выращиванию на различных субстратах: А — смесь зерна с отрубями (ЗСм), видны остатки крахмала (указаны стрелками), Б — смесь зерна с отрубями и овощами (ЗСМ + Ов), нормальное состояние, В — зерноотходы (ЗОтх), нормальное состояние (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2024 год). Описание субстратов см. в разделе «Методика».

Наблюдение выявило потемневших особей в общей массе при использовании ЗОтх и ЗСм + Ов на 10-е сут, ЗСм — на 14-е сут эксперимента. При снятии с опыта было заметно налипание крахмала на личинках из I группы и наличие комков в субстрате, в остальных вариантах особи были чистыми, субстрат рассыпчатым (рис. 1).

В конце эксперимента суммарное число личинок в двух контейнерах по группам составило 1936, 2143 и 2075 (табл. 2).

Меньшее число личинок в I группе, возможно, свидетельствует о несоответствующих для нормального роста условиях. Вероятно, повышенная смертность особей привела к тому, что для оставшихся личинок стало доступно больше субстрата или даже к возникновению каннибализма, как показал T. Nguyen (27), и это отразилось на продолжительности цикла (увеличение на 3 сут). Добавление капусты к смеси зерна с отрубями улучшило условия выращивания, что привело к значительному повышению показателей конверсии корма и результатам откорма.

2. Показатели живой массы личинок Hermetia illucens L. при выращивании на кормовых субстратах различного состава и биоконверсия кормов ( n = 3, M ±SEM, отдел кормления сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2024 год)

|

Показатель |

Группа |

||

|

I (ЗСм) |

1 II (ЗСм + Ов) |

\ III (ЗОтх) |

|

|

ЖМ 1 общ. , г |

12,45±0,57 |

12,45±0,57 |

12,45±0,57 |

|

Число особей при снятии с опыта |

1936 |

2143 |

2075 |

|

ЖМ 1 одной особи, мг |

12,92±0,84 |

11,62±0,16 |

12,05±0,80 |

|

ЖМ 2 общ. , г |

290,00±6,00 |

390,00±7,50*** |

385,00±5,00*** |

|

ЖМ 2 одной особи, мг |

150,03±3,57 |

182,02±2,46** |

185,88±5,04** |

|

АП общ. , г |

265,10 |

365,10 |

360,10 |

|

АП одной особи, мг |

137,11±2,73 |

170,40±2,31*** |

173,82±4,25** |

|

Задано корма в расчете на 1 особь, г |

1,04±0,07 |

0,93±0,01 |

1,16±0,08 |

|

Биоконверсия, % по НВ |

13,26±0,60 |

18,26±0,05** |

15,00±0,63 |

|

Конверсия корма (FCR), г корма НВ /г прироста |

7,56±0,34 |

5,48±0,01* |

6,68±0,28 |

|

Конверсия корма (FCR), г корма СВ /г прироста |

2,72±0,12 |

1,97±0,01* |

2,40±0,10 |

|

ЖМ 2 общ. СВ, г |

99,0±2,5 |

136,0±1,0* |

137,0±1,5* |

|

Выход СВ, % |

34,14 |

34,87 |

33,95 |

|

Примечание. ЗСм — смесь зерна |

с отрубями, ЗСМ |

+ Ов — смесь зерна с отрубями и овощами, |

|

ЗОтх — зерноотходы. ЖМ1 — живая масса в начале опыта, ЖМ2 — живая масса в конце опыта, АП — абсолютный прирост, НВ — натуральное вещество, СВ — сухое вещество, FCR — коэффициент конверсии корма. Описание групп и субстратов см. в разделе «Методика».

*, **, *** Различия к контролю (ЗСм) статистически значимы по t -критерию Даннетта соответственно при p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001.

Большая биомасса личинок в повторностях II и III групп, где результаты выживаемости были лучше, соответствовала данным C. Lalander с соавт. (28), которые отмечают, что оптимальные условия выращивания увеличивают массу личинок.

В конце эксперимента ЖМ 2 в расчете на одну особь была выше (p < 0,01) во II и III группах по сравнению с ЗСм. Лучшая выживаемость особей в вариантах ЗОтх и ЗСм + Ов способствовала более эффективному использованию питательных веществ кормового субстрата, АП общ. оказался наиболее высоким в этих группах и составил соответственно 360,1 и 365,1 г. Наименьший АП одной особи был в I группе ЗСм — 137,11 мг. Лучший результат получили во II и III группах — соответственно 170,4 и 173,8 мг.

При этом конверсия корма оказалась наилучшей во II группе и составила 5,48/1,97 г НВ/СВ корма. То есть увеличение количества питательного корма (по некоторым данным, личинкам достаточно 0,6-0,8 г корма в расчете на одну особь) стимулировало интенсивность роста (29, 30). В то же время увеличение задаваемого количества ЗСм (пшеница + отруби) негативно сказалось на результативности (конверсия 7,56/2,72 г НВ/СВ корма), а добавление капусты стимулировало потребление и способствовало формированию лучшей консистенции корма, что привело к наилучшим результатам не только по конверсии корма, но и к большей массе личинок в конце опыта. В III группе конверсия составила 6,68/2,40 г, следовательно, на этом сырье можно достигнуть сопоставимых результатов по финальной живой массе с вариантом ЗСм + Ов, а значения потребления и расхода кормов необходимо учитывать в разработке схемы кормления личинок на зерноотходах такого типа. При высушивании полученной биомассы выход СВ был выше во II группе по сравнению с I и III группами, что, видимо, связано с меньшей интенсивностью потребления ЗСм и меньшим количеством питательных веществ в зерноотходах.

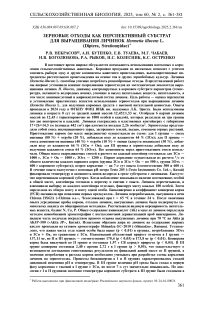

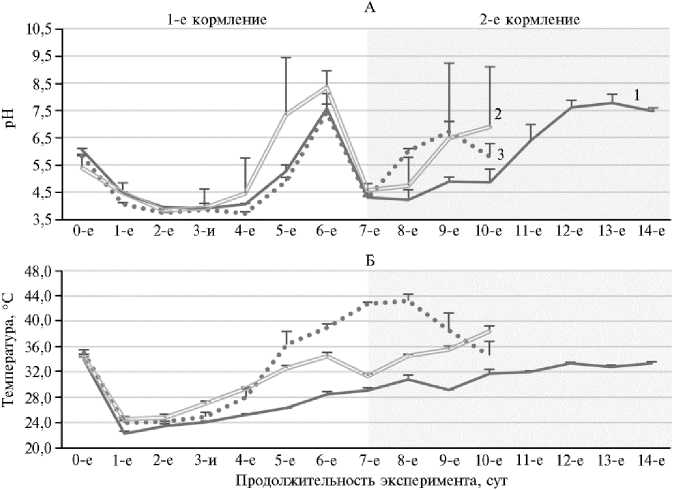

Динамика изменения температуры в кормовом субстрате отражает интенсивность процессов при росте личинок, потреблении ими кормов, выделении в окружающую среду продуктов жизнедеятельности (рис. 2).

Рис. 2. Динамика активности водородных ионов среды, рН (А) и температуры субстрата, Т (Б) в кормовых субстратах разного состава при выращивании личинок Hermetia illucens L.: 1 — I группа (ЗСм), 2 — II группа (ЗСм + Ов), 3 — III группа (ЗОтх); 1-е кормление — при постановке на опыт, 2-е кормление — на 6-е сут опыта; ЗСм — смесь зерна с отрубями, ЗСМ + Ов — смесь зерна с отрубями и овощами, ЗОтх — зерноотходы ( n = 3, M ±SEM, ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 2024 год). Описание групп и субстратов см. в разделе «Методика».

Процессы биоконверсии при использовании ЗСм и ЗСм + Ов имели схожую динамику изменения рН и температуры, но добавление капусты приводило к более быстрому потреблению кормов, что характеризовалось повышением температуры субстрата, начиная с 1-х сут эксперимента и рН — с 4-х сут эксперимента. Добавление второй части корма на 7-е сут вызывало снижение рН и температуры во всех группах, но во II группе возврат к подъему температуры и рН среды был интенсивнее, что свидетельствует о высоком потреблении кормов личинками и во вторую фазу кормления. В III группе в первую фазу кормления рН среды была схожей со значениями I группы, но после 7-х сут значительно повышалась, динамика совпадала со II группой.

Вторым контрольным показателем служила температура. В I и II группах ее значения были сходными в период до 4-х сут, после чего во II группе происходил мощный всплеск температуры (до 43 °С на 8-е сут кормления), причем дополнение кормом на 7-е сут в целом не влияло на интенсивность биологических процессов в субстрате, а падение температуры в дальнейшем мы связываем с затуханием процессов потребления корма и подготовкой личинок к переходу в стадию предкуколки.

Для оценки баланса питательных веществ был проведен анализ переваримости и усвоения питательных веществ кормовых субстратов личинками Í. illucens (табл. 3).

Отмечена значительная (p < 0,05) разница в переваримости СВ, органического вещества (ОВ), СП СЖ, БЭВ во II группе по сравнению со I группой. В III группе также наблюдалась положительная картина относи- тельно I группы по ОВ, СЖ, БЭВ (p < 0,05). Это подтверждает гипотезу, что увеличение количества зерноотходов, относительно смеси зерна с отрубями позволило в большей степени реализовать потенциал роста личинок, а добавление капусты, стимулировало потребление и эффективность усвоения питательных веществ корма. Исключением оказалась переваримость сырой клетчатки, значение которой было низким. В дальнейшем следует выяснить, в чем состоят особенности усвоения личинками разных фракций клетчатки с учетом взаимодействия бактериальной микрофлоры субстрата и микробиома кишечника личинки.

3. Параметры переваримости и баланса питательных веществ при выращивании личинок Hermetia illucens L. на кормовых субстратах различного состава ( n = 3, M ±SEM, отдел кормления сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2024 год)

|

Показатель |

Группа |

||

|

I (ЗСм) 1 |

II (ЗСм + Ов) \ |

III (ЗОтх) |

|

|

Переваримость, % Сухое вещество 41,32±2,88 |

59,70±1,45* |

57,85±3,72 |

|

|

Органическое вещество |

41,73±2,86 |

60,58±1,42* |

61,55±3,39* |

|

Сырой протеин |

36,81±3,10 |

65,39±1,25** |

43,68±4,97 |

|

Сырой жир |

38,61±3,01 |

78,55±0,77** |

79,39±1,82** |

|

Сырая клетчатка |

41,42±2,87 |

41,66±2,10 |

26,80±6,46 |

|

БЭВ |

42,93±2,80 |

60,61±1,42* |

68,95±2,74* |

|

Принято с кормом, г |

Баланс N 8,90 |

8,81 |

9,71 |

|

Выделено и остатки кормов, г |

5,62±0,28 |

3,05±0,11** |

5,47±0,48 |

|

Отложено в биомассе, г |

3,27±0,28 |

5,76±0,11** |

4,24±0,48 |

|

Использовано от заданного, % |

36,82±3,10 |

65,39±1,25** |

43,68±4,97 |

|

Принято с кормом, г |

Баланс Са 0,88 |

1,03 |

1,26 |

|

Выделено и остатки кормов, г |

0,39±0,02 |

0,39±0,01 |

0,60±0,05 |

|

Отложено в биомассе, г |

0,49±0,02 |

0,63±0,01* |

0,65±0,05 |

|

Использовано от заданного, % |

55,49±2,18 |

61,62±1,38 |

52,03±4,23 |

|

Принято с кормом. г |

Баланс Р 1,24 |

1,27 |

1,58 |

|

Выделено и остатки кормов, г |

1,02±0,05 |

0,98±0,04 |

1,31±0,12 |

|

Отложено в биомассе, г |

0,22±0,05 |

0,30±0,04 |

0,27±0,12 |

|

Использовано от заданного, % |

18,02±4,02 |

23,29±2,76 |

17,19±7,31 |

Примечание. ЗСм — смесь зерна с отрубями, ЗСМ + Ов — смесь зерна с отрубями и овощами, ЗОтх — зерноотходы. БЭВ — безазотистые экстрактивные вещества, N — азот, Ca — кальций, P — фосфор. Описание групп и субстратов см. в разделе «Методика».

*, **, *** Различия к контролю (ЗСм) статистически значимы по t -критерию Даннетта соответственно при p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001.

По данным D. Bruno с соавт. (31), бактериальные сообщества, находящиеся в трех частях средней кишки личинки Í. illucens , которые характеризуются значительными изменениями pH в просвете, различаются по обилию бактерий и составу микробиоты. Большинство бактерий погибают в передней и средней области, и только часть микробиоты размножается в задней части средней кишки, используя доступные питательные вещества. Этот процесс отбора может быть результатом сбалансированного сочетания экстремальных значений pH в средней области средней кишки и активности антимикробных пептидов, лизоцимов и пищеварительных ферментов, вырабатываемых и секретируемых клетками средней кишки в просвет передней и средней части средней кишки.

Высокое содержание белка по сравнению с другими макронутриентами в питательном субстрате, по-видимому, способствует дисбиозу средней кишки. Общий анализ данных (31) указывает на важность учета различных структурных и функциональных доменов средней кишки, а также микробиоты субстрата. Эти факторы и их взаимозависимость будут играть важную роль при масштабировании технологии выращивания этого вида насекомых.

Изучение влияния различных субстратов на состав микробиоты кишечника личинок (32) свидетельствуют о том, что состав диеты играет ключевую роль в формировании бактериальных сообществ. В частности, когда рационы не сбалансированы (например, вареный рис и рыбные отходы), разнообразие микробных сообществ уменьшается по сравнению с таковыми в более сбалансированных по питательным веществам субстратах.

Следует отметить, что, хотя увеличение количества зерноотходов привело к повышению биомассы личинок, азот, содержащийся в корме, из-за высокого количества клетчатки и золы усваивался хуже, чем при использовании ЗСм + Ов. Это, видимо, было связано с условиями для переваривания пищи и формированием микробиоты кишечника. Скармливание капусты в то же время значительно улучшило конверсию и отложение азота (p < 0,01) относительно ЗСм, что свидетельствует о лучшей доступности питательных веществ, связанных, в том числе, с развитием специализированных бактериальных сообществ. Самое низкое значение отложения кальция мы отмечали в III группе, а использование от заданного количества составило 52,03 % против 55,49 и 61,62 % в I и II группах. Отложение фосфора по группам не имело различий, как и его использование.

Изучение состава личинок Í. illucens после высушивания (табл. 4) в целом подтверждает данные балансового опыта и свидетельствует о высоком содержании в составе органического вещества наиболее ценных в кормовом отношении компонентов, в частности протеина и жира. Валовая энергия полученной биомассы личинок была высокой — 26,97-28,11 МДж/кг.

4. Состав высушенных личинок Hermetia illucens L. при выращивании на кормовых субстратах различного состава (отдел кормления сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2024 год)

|

Показатель |

Группа |

||

|

I (ЗСм) |

II (ЗСм + Ов) |

III (ЗОтх) |

|

|

Первоначальная влага, г/кг |

2,00 |

6,90 |

6,90 |

|

Воздушно-сухое вещество, г/кг |

998,00 |

993,10 |

993,10 |

|

Сухое вещество, г/кг |

975,20 |

965,50 |

965,40 |

|

Органическое вещество, г/кг |

928,94 |

933,32 |

914,74 |

|

Протеин, г/кг |

267,06 |

336,36 |

351,06 |

|

Жир, г/кг |

438,32 |

449,38 |

408,16 |

|

Хитин, г/кг |

105,99 |

70,81 |

85,51 |

|

БЭВ, г/кг |

117,56 |

76,77 |

70,01 |

|

Зола, г/кг |

46,31 |

32,18 |

50,65 |

|

Са, г/кг |

7,49 |

5,29 |

8,84 |

|

Р, г/кг |

6,01 |

4,13 |

6,29 |

|

Валовая энергия, МДж/кг |

27,48 |

28,11 |

26,97 |

Примечание. ЗСм — смесь зерна с отрубями, ЗСМ + Ов — смесь зерна с отрубями и овощами, ЗОтх — зерноотходы. БЭВ — безазотистые экстрактивные вещества, Ca — кальций, P — фосфор. Описание групп и субстратов см. в разделе «Методика».

5. Аминокислотный состав (г/100 г НВ) личинок Hermetia illucens L. при выращивании на кормовых субстратах различного состава (отдел кормления сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2024 год)

|

Показатель |

Группа |

В среднем ( M ±SEM) |

||

|

I (ЗСм) |

\ II (ЗСм + Ов) \ |

III (ЗОтх) |

||

|

ASP |

4,45 |

5,26 |

4,19 |

4,63±0,32 |

|

THR |

1,84 |

1,95 |

1,70 |

1,83±0,07 |

|

SER |

2,47 |

2,52 |

2,12 |

2,37±0,13 |

|

GLU |

5,64 |

6,18 |

5,34 |

5,72±0,25 |

|

GLY |

2,32 |

2,40 |

2,12 |

2,28±0,08 |

|

ALA |

4,61 |

4,59 |

4,06 |

4,42±0,18 |

|

CYS |

0,38 |

0,42 |

0,39 |

0,40±0,01 |

|

VAL |

3,70 |

3,95 |

3,37 |

3,67±0,17 |

|

MET |

0,94 |

1,06 |

0,72 |

0,91±0,10 |

|

ILE |

2,45 |

2,74 |

2,31 |

2,50±0,13 |

|

LEU |

3,7 |

4,19 |

3,56 |

3,82±0,19 |

|

TYR |

3,6 |

4,03 |

3,24 |

3,62±0,23 |

|

PHE |

2,3 |

2,64 |

2,06 |

2,33±0,17 |

|

HIS |

1,71 |

1,84 |

1,42 |

1,66±0,12 |

|

LYS |

3,05 |

3,18 |

1,97 |

2,73±0,38 |

|

ARG |

3,14 |

3,28 |

2,6 |

3,01±0,21 |

|

PRO |

2,51 |

2,41 |

2,16 |

2,36±0,10 |

|

Сумма АК, г/100 г НВ |

48,81 |

52,64 |

43,33 |

48,26±2,70 |

|

СП, г/100 г НВ |

51,18 |

55,14 |

45,44 |

50,59±2,82 |

Примечание. ЗСм — смесь зерна с отрубями, ЗСМ + Ов — смесь зерна с отрубями и овощами, ЗОтх — зерноотходы. НВ — натуральное вещество, АК — аминокислоты, СП — сырой протеин; ASP — аспарагиновая кислота, THR — треонин, SER — серин, GLU — глутаминовая кислота, GLY — глицин, ALA — аланин, CYS — цистин, VAL — валин, MET — метионин, ILE — изолейцин, LEU — лейцин, TYR — тирозин, PHE — фенинилаланин, HIS — гистидин, LYS — лизин, ARG — аргинин, PRO — пролин. Описание групп и субстратов см. в разделе «Методика».

Аминокислотный (АК) состав (табл. 5) изучали в муке, полученной из личинок, потреблявших различные корма. Анализ показал высокое содержание во всех пробах аспарагиновой (ASP), глутаминовой (GLU) кислот, аланина (ALA), лейцина (LEU), тирозина (TYR), в меньшей степени — серина (SER), валина (VAL), изолейцина (ILE), фенинилаланина (PHE), лизина (LYS), аргинина (ARG), пролина (PRO).

Расчет содержания АК на 1 г СП муки, полученной при кормлении личинок различными субстратами, показал, что в целом аминокислотный пул оставался стабильным в группах, различающихся составом кормов (табл. 6).

-

6. Содержание (г) аминокислот в 1 г СП личинок Hermetia illucens L. при выращивании на кормовых субстратах различного состава (отдел кормления сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2024 год)

-

7. Жирнокислотный состав липидов (% от общей суммы кислот) личинок Hermetia illucens L. при выращивании на кормовых субстратах различного состава (отдел кормления сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2024 год)

Показатель

Группа

В среднем ( M ±SEM)

Отклонение ЗОтх, %

I (ЗСм) II (ЗСм + Ов) III (ЗОтх)

к ЗСм к ЗСм+Ов

C 9:0

0,024

0,023

0,025

0,024±0,001

0,001

0,002

C 10:0

1,286

1,113

1,181

1,193±0,050

- 0,105

0,068

C 12:0

62,747

64,667

59,862

62,425±1,397

- 2,885

- 4,807

|

Группа |

В среднем |

Отклонение ЗОтх, % |

||||

|

Показатель |

I (ЗСм) II (ЗСм + Ов) |

III (ЗОтх) |

(M ±SEM) |

от ЗСм |

от ЗСм+Ов |

|

|

ASP |

0,087 |

0,092 |

0,095 |

0,092±0,002 |

9,71 |

3,45 |

|

THR |

0,036 |

0,037 |

0,035 |

0,036±0,001 |

- 1,63 |

- 5,47 |

|

SER |

0,048 |

0,047 |

0,046 |

0,047±0,001 |

- 5,30 |

- 2,04 |

|

GLU |

0,110 |

0,118 |

0,112 |

0,113±0,002 |

1,71 |

- 4,63 |

|

GLY |

0,045 |

0,047 |

0,044 |

0,045±0,001 |

- 3,98 |

- 6,71 |

|

ALA |

0,090 |

0,089 |

0,083 |

0,088±0,002 |

- 7,58 |

- 6,83 |

|

CYS |

0,007 |

0,009 |

0,008 |

0,008±0,000 |

2,59 |

- 11,25 |

|

VAL |

0,072 |

0,074 |

0,072 |

0,073±0,001 |

- 0,91 |

- 3,41 |

|

MET |

0,018 |

0,016 |

0,019 |

0,018±0,001 |

4,67 |

21,32 |

|

ILE |

0,048 |

0,051 |

0,050 |

0,049±0,001 |

3,80 |

- 2,25 |

|

LEU |

0,072 |

0,078 |

0,076 |

0,076±0,002 |

5,11 |

- 3,01 |

|

TYR |

0,070 |

0,071 |

0,073 |

0,072±0,001 |

3,90 |

2,50 |

|

PHE |

0,045 |

0,045 |

0,048 |

0,046±0,001 |

6,54 |

5,61 |

|

HIS |

0,033 |

0,031 |

0,033 |

0,033±0,001 |

- 0,13 |

6,78 |

|

LYS |

0,060 |

0,043 |

0,058 |

0,054±0,005 |

- 3,23 |

33,02 |

|

ARG |

0,061 |

0,057 |

0,059 |

0,059±0,001 |

- 3,04 |

3,96 |

|

PRO |

0,049 |

0,048 |

0,044 |

0,047±0,002 |

- 10,88 |

- 8,05 |

Примечание. ЗСм — смесь зерна с отрубями, ЗСМ + Ов — смесь зерна с отрубями и овощами, ЗОтх — зерноотходы. СП — сырой протеин; ASP — аспарагиновая кислота, THR — треонин, SER — серин, GLU — глутаминовая кислота, GLY — глицин, ALA — аланин, CYS — цистин, VAL — валин, MET — метионин, ILE — изолейцин, LEU — лейцин, TYR — тирозин, PHE — фенинилаланин, HIS — гистидин, LYS — лизина, ARG — аргинин, PRO — пролин. Описание групп и субстратов см. в разделе «Методика».

|

C 14:0 |

8,527 |

8,944 |

9,409 |

8,960±0,255 |

0,882 |

0,465 |

|

C 14:1 |

0,295 |

0,236 |

0,230 |

0,254±0,021 |

- 0,065 |

- 0,006 |

|

C 15:0 |

0,036 |

0,034 |

0,071 |

0,047±0,012 |

0,035 |

0,037 |

|

C 15:1 |

0,001 |

0,001 |

0,003 |

0,002±0,001 |

0,002 |

0,002 |

|

C 16:0 |

8,827 |

9,014 |

9,091 |

8,977±0,078 |

0,264 |

0,077 |

|

C 16:1 |

3,192 |

2,823 |

2,649 |

2,888±0,160 |

- 0,543 |

- 0,174 |

|

C 17:0 |

0,042 |

0,058 |

0,119 |

0,073±0,023 |

0,077 |

0,061 |

|

C 17:1 |

0,009 |

0,028 |

0,052 |

0,030±0,012 |

0,043 |

0,024 |

|

C 18:0 |

0,920 |

0,888 |

1,123 |

0,977±0,074 |

0,203 |

0,235 |

|

C 18:1n9(c+t) |

6,060 |

5,898 |

7,195 |

6,384±0,408 |

1,135 |

1,297 |

|

C 18:2n6(c+t) |

7,437 |

5,659 |

8,031 |

7,042±0,713 |

0,594 |

2,372 |

|

С 18:3n3 |

0,447 |

0,518 |

0,763 |

0,576±0,096 |

0,316 |

0,245 |

|

C 20:0 |

0,028 |

0,025 |

0,038 |

0,030±0,004 |

0,010 |

0,013 |

|

C 20:1n9 |

0,026 |

0,012 |

0,044 |

0,027±0,009 |

0,018 |

0,032 |

|

C 22:2 |

0,089 |

0,049 |

0,086 |

0,075±0,013 |

- 0,003 |

0,037 |

|

C 23:0 |

0,008 |

0,007 |

0,018 |

0,011±0,004 |

0,010 |

0,011 |

|

C 22:6n3 |

0 |

0,002 |

0,011 |

0,004±0,003 |

0,011 |

0,009 |

Примечание. ЗСм — смесь зерна с отрубями, ЗСМ + Ов — смесь зерна с отрубями и овощами, ЗОтх — зерноотходы. C 9:0 — пеларгоновая, C 10:0 — каприновая, C 12:0 — лауриновая, C 14:0 — миристиновая, C 14:1 — миристолеиновая, C 15:0 — пентадекановая, C 15:1 — цис-10-пентадекановая, C 16:0 — пальмитиновая, C 16:1 — пальмитолеиновая, C 17:0 — маргариновая, C 17:1 — цис-10-гептадекановая, C 18:0 — стеариновая, C 18:1n9(c+t) — олеиновая, C 18:2n6(c+t) — линолевая, С 18:3n3 — линоленовая, C 20:0 — арахиновая, C 20:1n9 — гондоиновая, C 22:2 — цис-13,16-докозодиеновая, C 23:0 — трикозановая, C 22:6n3 — цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновая. Описание групп и субстратов см. в разделе «Методика».

В результате анализа состава ЖК были установлены некоторые различия: скармливание зерноотходов (III группа) приводило к уменьшению массовой доли лауриновой кислоты (C 12:0 ), особенно это было выражено в сравнении со II группой при некоторых других не столь существенных изменениях содержания насыщенных и ненасыщенных ЖК (табл. 7).

Как источник разнообразных нутриентов и биологически активных веществ биомасса насекомых представляет собой полезный ресурс производства кормовых средств для животных. Пищевая ценность насекомых в сочетании с высокой эффективностью конверсии пищевых продуктов и низкой потребностью в воде делает их весьма перспективным сырьем для производства продуктов животного происхождения (33, 34). В нашей стране еще недостаточно внимания уделено специфике развития кормовой базы на основе инсектопродуктов, качеству переработки зерноотходов, изучению их биоконверсии личинками Н. illucens . Данных по наличию и доступности АК и ЖК из кормовых насекомых, выращенных на зерноотходах, пока что недостаточно.

Как и для основных сельскохозяйственных видов животных, питательные вещества (в первую очередь, белки и углеводы) необходимы для развития насекомых (35). Половое созревание происходит только после того, как особь накопит достаточное количество питательных веществ и завершит рост. Когда питательных веществ не хватает, фаза ювенильного роста продлевается для компенсации медленного роста. И наоборот, развитие ускоряется в богатой питательными веществами среде, где быстро достигается генетически определенный целевой размер тела особи. Работа на плодовой мушке Drosophila (35) выявила первоочередную роль секретируемых сигнальных молекул, сходных с консервативными инсулиноподобными факторами роста (IGF). Эти молекулы в определенных контрольных точках позволяют эндокринной системе решать, выделять ли стероидный гормон экдизон, который запускает половое созревание.

Важно отметить, что содержание питательных веществ, а также различные пищевые компоненты по-разному влияют на рост и развитие живых организмов (29). При этом наибольшее влияние оказывают белки. По некоторым данным, жир и сахар играют менее значительную роль, по крайней мере, в пределах того, что можно считать сбалансированной диетой.

Примечательно, что избыточная концентрация сахара в рационе, имитирующая физиологические состояния, связанные с диабетом, отрицательно влияет на рост и задерживает созревание организма в целом (35).

Высокая концентрация питательных веществ стимулирует скорость развития и увеличивает выживаемость насекомых. Например, D.G. Oonincx с соавт. (36) заметили, что детритоядные личинки Í. illucens . при потреблении рациона с высоким содержанием белка и жира (соответственно около 22 и 9,5 % в СВ рациона) имели более короткое время развития (21 сут), чем личинки, которым скармливали низкобелковый рацион (13-14 % в СВ рациона) (37 сут). Однако содержание углеводов в этом рационе неизвестно. T. Nguyen с соавт. (4) отмечают, что помимо низкого содержания жира, навоз, фрукты и овощи содержат мало белка и могут привести к увеличению времени развития личинок. Наличие сбалансированного количества калорий, жиров и белков также может объяснить, почему личинки, выращенные на убойных и кухонных отходах, в целом имели самое быстрое время развития. Увеличение скорости роста и уменьшение продолжительности развития личинок установлено как на высокобелковой, так и на высокожировой диете. Однако были обнаружены признаки того, что большое количество жира (20-36 % в СВ рациона) может быть критичным.

K. Barragan Fonseca с соавт. (29) исследовали влияние концентрации питательных веществ в рационе и плотности посадки на выживаемость, развитие, рост и содержание белка и жира в личинках Í. illucens . Личинки потребляли корм с низкой (NC1), средней (NC2) или высокой (NC3) концентрацией питательных веществ, при этом было исследовано четыре варианта по плотности посадки (50, 100, 200 или 400 личинок на контейнер). Содержание белка у личинок оказалось постоянным вне зависимости от условий выращивания и питания, тогда как содержание жира сильно варьировало. Это означает, что содержание других компонентов тела должно изменяться обратно пропорционально жиру. Наиболее вероятными кандидатами на роль макронутриентов служат углеводы, представленные в виде моно- и дисахаридов, гликогена и хитина.

По нашим данным, использование рационов, основанных на зерновых и их отходах (содержание СП — 15,2 % в СВ корма), а также на зерноотходах (содержание СП — 13,9 % в СВ корма), приводит к получению личинок с живой массой 150,0 и 182,0 г в возрасте соответственно 22 и 18 сут, а добавление овощей к смеси пшеницы с отрубями — 185,9 г в возрасте 18 сут (см. табл. 2).

J.A. Cammack с соавт. (37) изучали влияние содержания белков и углеводов в рационе на развитие, выживаемость, продолжительность жизни взрослых особей и размер яйцекладок у Í. illucens . Влажность субстрата повлияла на развитие и соответствующие жизненные характеристики больше, чем содержание и соотношение белки:углеводы. Личинки плохо развивались на корме с 40 % влажностью. Личинки, которые получали корм с 70 % влажностью, развивались быстрее, становились крупнее и требовали меньше пищи, чем в случае рациона с 55 % влажностью. Личинки, выращенные на сбалансированном рационе (21 % белка: 21 % углеводов) при 70 % влажности корма быстрее всего развивались при минимальном количестве пищи и лучше остальных выживали до стадии предкуколок.

Нами сделан вывод о применимости и высокой доступности питательных веществ из зерноотходов, что служит дополнительным приемом биоконверсии смесей, не подходящих для кормления основных видов сельскохозяйственных животных, в кормовую продукцию. Обеспеченность питательными веществами была достаточной и позволила получить сопоста-374

вимо высокие результаты без использования дополнительных белковых компонентов растительного и/или животного происхождения. Следовательно, не только содержание протеина и жира критичны для питания личинок Í. illucens , но и весь комплекс питательных веществ, включая протеин, углеводы, жир, минеральные вещества, концентрация энергии.

Подтверждением этому служат результаты анализа усвоения питательных веществ (см. табл. 3). Добавление капусты способствовало повышению переваримости практически всех питательных веществ (p < 0,05), за исключением клетчатки, а также лучшему усвоению Са (p < 0,05). Применение зерноотходов тоже характеризовалось лучшим использованием питательных веществ, особенно органического вещества (p < 0,05), сырого жира (p < 0,05), БЭВ (p < 0,05). Сообщалось, что повышенное содержание диетического P оказывает положительное влияние на жизненный цикл некоторых видов насекомых (38). И хотя в наших исследованиях не было установлено достоверного влияния количества Р на показатели роста личинок Í. illucens , следует отметить его небольшую усвояемость, а также тот факт, что высокое содержание Р в зерноотходах не приводило к увеличению его отложения в биомассе.

Для контроля за производственным процессом удобно использовать показатели температуры и рН субстрата для выращивания. По мере роста личинок ими выделяется много тепла, но с течением времени они меньше питаются и температура постепенно снижается. Подобное колебания температуры субстрата указывает на изменения в пищеварительной активности и метаболизме в течение личиночного онтогенеза (39, 40). Наши данные согласуются с результатами других авторов: температура субстрата повышалась с возрастом личинок вместе с увеличением количества выделяемого тепла и начинала снижаться при окончании роста и активности. Использование комбинации зерна с отрубями и овощами, а также зерноотходов стимулировало активное потребление питательных веществ, что и приводило к лучшим показателям конверсии. Снижался и срок выращивания личинок при их более высокой массе в конце опыта. В опытах C. Li с соавт. (41) температура субстрата достигала максимума примерно на 4-е сут эксперимента, а затем снижалась.

В наших экспериментах величина рН среды вначале активно снижалась под воздействием процессов окисления субстратов, но по мере освоения всего объема корма личинками происходило накопление продуктов выделения, и показатели pH начинали повышаться. По данным M. Meneguz с соавт. (42), активность личинок увеличивала рН с 4-х сут и далее до конечных значений около 8,9-9,4 при всех вариантах кормления.

Результаты нашего исследования могут быть полезны для массового производства личинок Í. illucens . Контроль значений температуры и рН субстрата служат важными параметрами для сокращения времени и увеличения массы при производстве личинок.

Личинки Í. illucens содержат высокое количество белка и жира (43, 44), состав их тела зависит от качества и количество потребляемой пищи (4, 36). Личинки, питавшиеся разными субстратами, могут иметь разное содержание белка (от 37,0 до 62,7 % СВ) и жира (6,6-39,2 % СВ) в организме (44). В отдельных работах установлено, что личинки, питавшиеся высокобелковыми субстратами животного происхождения, такими как печень или мясо, имели гораздо более высокое содержание белка (60,3±3,3 % СВ), чем личинки, питавшиеся растительными отходами (38,5 % СВ) (29). Поэтому было важно определить возможные изменения содержания как белка и жира, так и аминокислотный и жирнокислотный профиль личинок Í. illucens при скармливании им зерноотходов. Известно, что субстраты с высоким содержанием жиров и углеводов увеличивают содержание сырого жира в личинках (43), тогда как личинки, получающие диету с высоким содержанием клетчатки и/или низким содержанием жиров, имеют более низкое содержание сырого жира (3,4-6,6 % СВ) (4).

M. Tschirner с соавт. (45) изучали влияние различных субстратов на питательный и минеральный состав личинок Í. illucens . Тестировали три смеси полуфабрикатов (контрольная группа), сушеных дистилляционных зерен с растворимыми веществами (белковая группа) и сушеного жома сахарной свеклы (группа волокон). После 15-суточного периода выращивания общий выход личинок контрольной, белковой и волокнистой групп составил соответственно 2,58, 0,93 и 0,43 кг сырой массы, содержание сырого протеина достигло 37,2, 44,6 и 52,3 % СВ.

Еще недостаточно полно изучено влияние различных субстратов на состав кормовых средств, полученных из личинок Í. illucens . В исследованиях C. Lalander с соавт. (46) содержание белка в биомассе личинок варьировало незначительно (39-44 % СВ), в то время как в конечном выходе биомассы личинок были обнаружены заметные различия.

Один из способов улучшения биоконверсии отходов — смешивание фракций с высоким содержанием белка с фракциями с высоким содержанием углеводов, чтобы личинки в большей степени могли использовать доступные питательные вещества. И наоборот, сокращение времени откорма личинки можно снизить за счет добавления к богатому углеводами субстрату белковых компонентов. Сделан вывод (13), что отходы скотобойни, пищевые отходы, фекалии человека и смесь отходов скотобойни + фрукты и овощи служат подходящими субстратами для выращивания личинок Í. il-lucens , в то время как чистые фруктово-овощные отходы и различные осадки сточных вод в меньшей степени подходят и могут быть использованы эффективно в сочетании с другими доступными источниками. Также отмечается, что тип субстрата, по-видимому, оказывает незначительное влияние на аминокислотный профиль личинок.

В нашем эксперименте добавление овощей к смеси зерна с отрубями, а также скармливание повышенного количества зерноотходов привело к значительному изменению содержания сырого протеина — на 26 и 31,5 % (см. табл. 4). В то же время в группе, потреблявшей ЗОтх, наблюдалось более высокое содержание золы — 50,65 г/кг против 32,18 и 46,31 г/кг в группах, выращенных на субстрате с зерном, а также снижение содержания жира — 408,16 г/кг против 438,32 и 449,38 г/кг. Суммарное количество протеина и жира в I группе составило 705,38 г/кг. При скармливании зерноотходов и ЗСм с овощами этот показатель был значительно выше — соответственно 759,22 и 785,74 г/кг. При этом в составе СП муки, приготовленной из личинок III группы, содержание ряда АК имело значительное расхождение (отклонение > 3 %) по сравнению с образцами муки других групп. По сравнению со II и III группами в образце личинок, выращенных на зерноотходах, значительно увеличивалось содержание метионина, фени-нилаланина, аспарагиновой кислоты при снижении глицина, аланина и пролина. Снижение концентрации аланина совпадало с результатами других этапов опытов на зерноотходах, а изменение содержания в личинке АК в зависимости от кормового субстрата требует дальнейших исследований. Скармливание зерноотходов приводило к некоторому уменьшению и массовой доли лауриновой кислоты при снижении общей доли сырого жира (см. табл. 7). Этот факт следует учитывать в дальнейших исследованиях.

Предыдущие исследования технологий выращивания личинок Í. il-lucens как инструмента управления отходами были сосредоточены на сокращении конкретных отходов, таких как навоз (8, 47), пищевые отходы (4, 36) и побочные продукты жизнедеятельности животных (30, 48). Хотя подобный подход может быть интересен, он не практичен с точки зрения производства белка, поскольку содержание питательных веществ в таких отходах сильно варьирует, при этом соотношение белков и углеводов колеблется в очень широких пределах.

На следующих этапах работы мы планируем эксперименты по улучшению биоконверсии зерноотходов овощами различного вида, в том числе овощеотходами (картофельные очистки, отходы моркови, капусты, тыквы и т.д.). Важный для дальнейшему изучению вопрос — подготовки сырья перед скармливанием (физические и биологические методы), что может в большей степени повысить доступность питательных веществ для организма. Необходимо также оценить использование кормовых субстратов на основе зерноотходов в количестве 1,0, 1,2 и 1,4 кг на 1000 особей (при влажности субстратов 65-70 %) для установления наиболее эффективной нормы скармливания. Продолжение изучения взаимосвязи состава используемого кормового сырья и накопления ЖК и АК в личинках важно с точки зрения получения кормовых средств с улучшенными показателями питательности.

Таким образом, зерноотходы могут служить стабильным источником питательных веществ. В результате проведенной нами работы было установлено, что скармливание зерноотходов может быть эффективным приемом откорма личинок Hermetia illucens L. Добавление овощей (например, капусты) улучшает конверсию кормов на основе зерна, в частности пшеницы. Нами установлено, что концентрация питательных веществ в субстрате для выращивания личинок H. illucens влияет на интенсивность их роста и состав тела. Содержание белка и жира в выращенной биомассе личинок зависит как от концентрации питательных веществ в кормовом субстрате, так и от их источника. Так, живая масса тела одной особи была выше (p < 0,01) в группах, потреблявших ЗОтх и ЗСм + Ов, по сравнению с ЗСм. Наименьший абсолютный прирост отмечен в I группе (ЗСм) по сравнению с группами II (ЗСм + Ов) и III (ЗОтх) (p < 0,05). Конверсия корма была наилучшей вo II группе (p < 0,05). Анализ данных свидетельствует о значительной (p < 0,05) разнице в переваримости сухого (СВ), органического вещества (ОВ), сырого протеина (СП), сырого жира (СЖ), безазоти-стых экстрактивных веществ (БЭВ) во II группе по сравнению с I группой. В III группе также наблюдалась положительная динамика относительно I группы по ОВ, СЖ, БЭВ (p < 0,05). Изучение аминокислотного состава указывает на целесообразность получения из личинок Í. illucens ценных белковых компонентов питания для сельскохозяйственных животных. Установлено, что при изменении субстрата ЗСм на ЗОтх уменьшалось содержание аланина. Изучение жирнокислотного (ЖК) состава указывало на его изменения: под влиянием скармливания ЗОтх происходило уменьшение массовой доли лауриновой кислоты (C 12:0 ) при увеличении количества насыщенных и ненасыщенных ЖК. Благодаря универсальности потребления различных субстратов и высокой питательности кормовых средств, полученных из личинок Í. illucens , они могут быть использованы для решения двух глобальных проблем: оптимизации обращения с разнообразными видами отходов и диверсификации источников белковых и энергетических компонентов за счет масштабирования решений по выращиванию и переработке личинок.