Зевгма в контексте языковой игры

Автор: Мугинова Лилия Энгамовна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Выразительные средства языка

Статья в выпуске: 1 (28), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается использование графической зевгмы как приема языковой игры в стихотворной речи. В частности, анализируется графическая зевгма и выявлено, с помощью каких средств раскрывается оригинальность прочтения данной фигуры.

Языковая игра, скорнение, зевгма, графическая зевгма, визуальная поэзия, фигурные стихи

Короткий адрес: https://sciup.org/14822024

IDR: 14822024

Текст научной статьи Зевгма в контексте языковой игры

Сущностные свойства феномена языковой игры наиболее емко, на наш взгляд, выражены в словах философа Й. Хейзинги: «Поэзия рождается в игре и как игра». На протяжении многих столетий поэты играли со словом, поскольку игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно общим правилам с целью, заключенном в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели «обыденная жизнь» [6, с. 41].

Языковая игра привлекала и привлекает внимание ученых языковедов, которые трактуют ее по-разному. Так, в узком понимании языковая игра – игра со словом, когда свободное отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное» – например, «развлечь себя и собеседника, а для того выразиться необычно [2, с. 172, 174]. В.З. Санников подмечает, что эта необычность является системной: языковая игра основана на знании системы единиц языка, нормы их использования и способов творческой интерпретации этих единиц [4, с. 13]. Наряду с развивающимися технологиями поэзия претерпевает метаморфозы на пути своего становления. Для поэтов Серебряного века важно не столько словесная составляющая текста, сколько ее вербальное оформление, предполагается игровой компонент, будь то игра с читателем (приглашение к соавторству), с формой произведения (нетрадиционное расположение вербального элемента), шрифтовое варьирование или языковая игра. На игре слов или игровой зевгме основан такой способ экспрессивного словообразования, как скорнение – объединение номинативных единиц двух, реже нескольких слов – общим звуковым фрагментом [3, с. 391]. Например:

По аллее о луненной Вы проходите морево...

Ваше платье изысканно, Ваша тал ьма лазорева, А дорожка песочная от листвы разузорена — Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый . (И. Северянин. Кензели)

Данные слова служат средством выражения экспрессивной оценки, чаще всего иронической:

Жарбог ! Жарбог !

Я в тебя грезитвой мечу, Дола славный стаедей, О, взметни ты мне навстречу Стаю вольных жарирей .

Жарбог ! Жарбог !

Волю видеть огнезарную Стаю легких жарирей, Дабы радугой стожарною Вспыхнул морок наших дней. (В. Хлебников. Жарбог)

В результате этого приема исчезает прежняя внутренняя форма слова и появляется новая внутренняя форма, выражающая определенную внутреннюю оценку. Еще одна разновидность зевгмы – графическая – также используется при языковой игре, функционируя как прием экспрессивно-изобразительной графики в письменной речи. В основе графической зевгмы лежит текст, соединяющий в себе невербальную и словесную составляющую. Правомерным будет, на наш взгляд, поставить знак равенства между графической зевгмой и визуальной поэзией. Графическую зевгму мы будем относить к «визуальной поэзии», так как в ее основе лежит текст, в котором на семантическом уровне реализуется графический потенциал вербальных составляющих [5, с. 3].

Визуальная поэзия находится на стыке поэзии и живописи, графики, пластики, фотографии. Визуальный поэтический текст представляет собой результат соединения двух видов деятельности – поэтической (словесной) и изобразительной (графической). Обращая свое внимание на текст, написанный на любом языке, мы легко различим стихотворения от прозы. Графическое оформление текста на листе указывает, что перед нами стихотворный текст, даже если он написан на незнакомом нам языке. Следовательно, визуальный компонент заложен в самой природе поэзии. Вся поэзия визуальна. Это говорит лишь о том, что эти стихи для зрительного восприятия (глаза), чем для слухового (голоса). Сергей Сигей писал: «Как только поэт начинает думать о технике изготовления стиха, начинается собственно визуальная поэзия. Другими словами – поэты превращаются в художников, но создают при этом стихи… Визуальное стихотворение говорит зрителю языком живописи по преимуществу» (цит. по: [1, с. 149]). Важность невербального компонента в графической зевгме несомненна: она несет смысловую нагрузку в синтезе с вербальным компонентом, более глубоко раскрывается смысл написанного. Существенную роль в тексте играют тип шрифта, его цвет, само расположение текста — все эти средства еще больше помогают читателю раскрыть смысл слов, более детально и глубоко все осознать. Они как бы удваивают написанное, что делает текст интереснее, выразительнее и неповторимей. Графическая зевгма опирается не только на зрительное восприятие, но и на слуховое.

Фигурные стихи, то есть стихотворения, графическая (или печатная) форма которых изображает своего рода узор за счет неровных строк, известны в истории поэзии давно. В России XVIII в. в этом жанре были написаны стихотворения в виде лабиринта, креста, бабочки, сердца, а порой даже картины. Фигурные стихи – это «стихи для глаза», они являются украшением в поэзии.

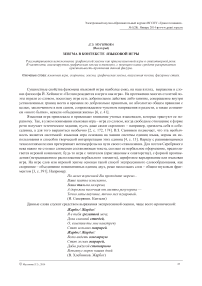

Рассмотрим фигурное стихотворение спиральной формы (рис.1). Спираль представляет собой незамкнутую кривую, которая удаляется в центр, образуя множественность оборотов. Если записать текст так, как обычно записывают стихотворение, то мы увидим, что понять его содержание не составляет труда:

Спираль сложнее, чем прямая, Но у прямой упрямей крен.

Ее играючи ломает

Внезапный ветер перемен.

Спираль назойливо повторна И назидательно длинна, Но по конструкции, бесспорно, Куда надежнее она… Прямая – головой с откоса.

Спираль – отсроченный итог, Где нерешенные вопросы Рождают за витком виток: На те же грабли, но изящно Ошибок повышая класс.

Прямая глупостью отважна, Необратима, как стрела.

Спираль медлительней, но круче.

Тяни резину виражей –

Авось чему-нибудь научит, Хоть мы ученые уже….

Однако автор предпочитает записать свой текст в виде спирали. Происходит некая игра с читателем, заставляющая приложить большие усилия, чтобы прочесть написанное таким необычным образом. В этом случае на первый план выходит форма, помогающая глубже воспринимать содержание текста.

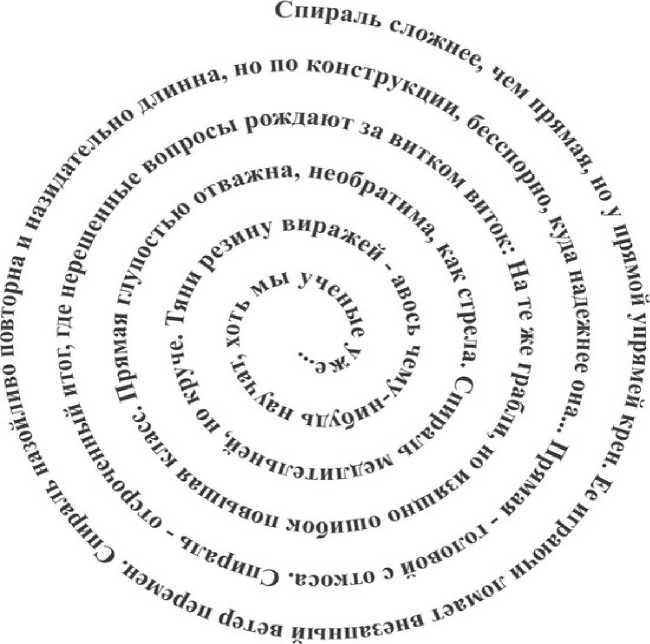

Далее обратимся к стихотворению, по форме напоминающему куб, представляющий собой замкнутое пространство, ограниченное со всех сторон, из которого нет входа и выхода. Вместо граней куба использованы строки, взятые из Евангельского текста (Мф. 1:1 – 5): Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; На-ассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы. Полагаем, что такая форма выбрана не случайно, а для того, чтобы показать Бесконечность – Бесконечность родословной Иисуса Христа и бесконечность самой фигуры. Сложное прочтение и «зеркальное отражение» интересны для ценителей искусства (рис. 2).

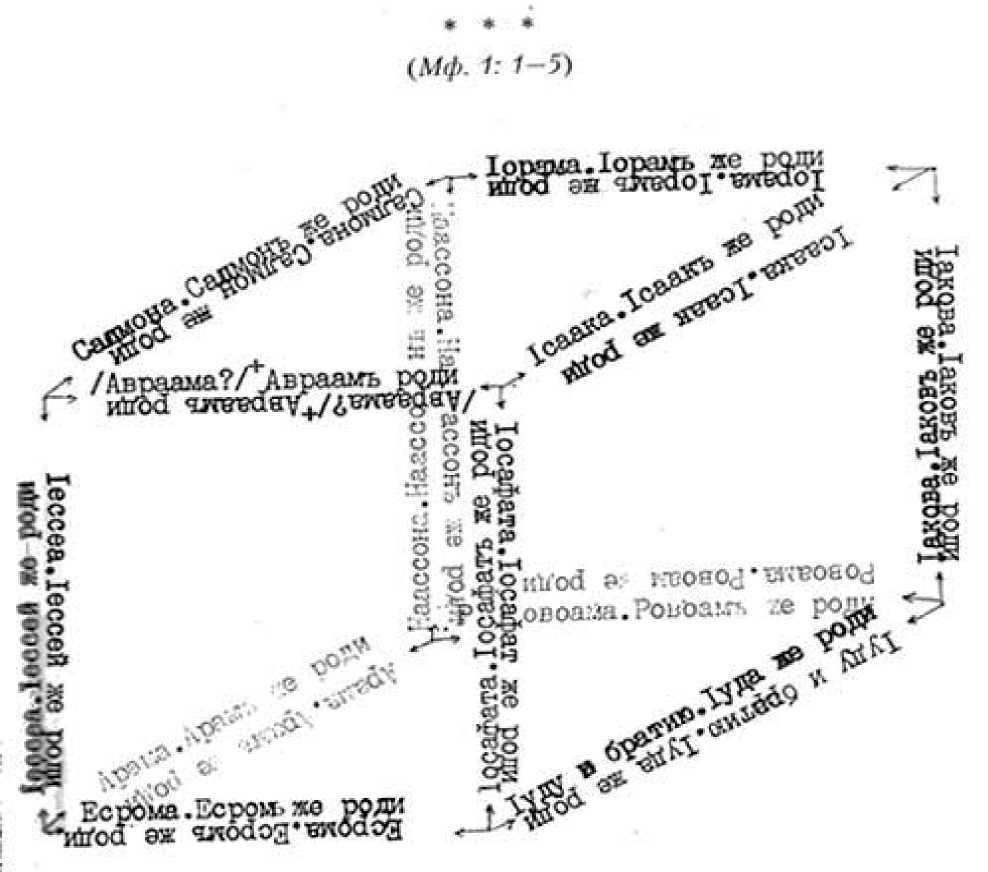

Проанализируем еще один пример. Отметим, что особо обращает на себя внимание его цветовое оформление. На первый план выходит использование визуализации. Перед нами предстает картинка в виде елки с падающим на нее снегом. Применение множества цветов помогает читателю ярче увидеть картину происходящего. На втором плане оказывается текст, описывающий праздник Нового года: это зажженные свечи, мишура, отличная елка и многое другое. Создаваемые в тексте параллельные смыслы приводят к повышению информативности текста (рис. 3). Взаимодействие вербальной и невербальной составляющих создают у читателя особое новогоднее настроение.

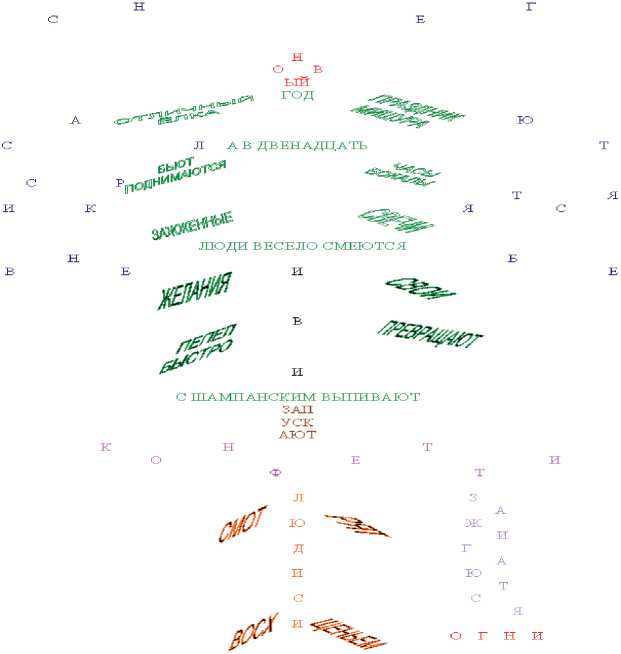

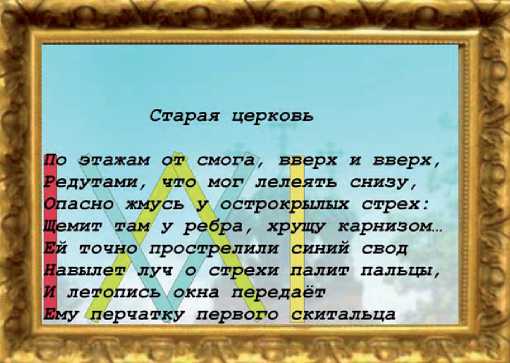

В стихотворении «Старая церковь» К. Свириденко, описана картина разваленной церквушки. Можно предположить, что ее разрушили в эпоху советской власти, когда господствующей идеологией был атеизм. По нашему мнению, автор преднамеренно выделил в тексте важные строки по горизонтали с помощью невербальных средств (разными цветами):

– « Прощение» – красным;

– « – это только от Бога» – синим;

– «потому что уберег» – зеленым;

– «веру спас » – желтым.

Автор вырисовывает намек на самое главное и дает понять, что Господь прощает всем и каждому (рис. 4).

Графическая зевгма широко применяется в визуальной поэзии. Авторы пытаются добиться совершенства произведения, ломая все стереотипы стихотворных законов. Перешагивая за рамки поэзии, хотят создать что-то большее, чем вербальный текст. Графическая зевгма – это игра и эксперимент с формой. На первом плане работает изображение, а смысл является вторичным признаком. Таким образом, языковая игра, переплетаясь с формой и содержанием графической зевгмы, выделяет, прежде всего, поэтическую функцию сообщения, что придает визуальному произведению оригинальность прочтения, раскрывая новые смыслы и больше сближая его с произведением искусства.

Список литературы Зевгма в контексте языковой игры

- Бирюков С.Е. Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М.: 1991.

- Земская Е.А., Китайгородская М.А., Розанова Н.Н. Языковая игра // Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М. : Наука, 1983. 3. Москвин В.П. Каламбур: приемы создания и языковая основа // Русская речь. – 2011. № 3. С. 35–42.

- Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.

- Слуцкая К.А. Структурно -семиотические аспекты русскоязычной и англоязычной визуальной поэзии: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тюмень, 2011.

- Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс-Академия, 1992.