Железная руда из кургана № 51 Усть-Тартасского могильника. Саргатская культура

Автор: Кулик Н.А., Молодин В.И., Вишневский А.В., Бондаренко В.П., Мирошниченко Л.В., Ненахов Д.А., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Мыльникова Л.Н.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются результаты всестороннего анализа фрагментов железной руды, обнаруженных при исследовании кургана № 51 памятника Усть-Тартасские курганы (Венгеровский район Новосибирской области). Фрагменты представляли собой бесформенные обломки породы с характерными железистыми окислами и значительным удельным весом. Два фрагмента оказались шлаком. Три обломка происходят из погребения № 17. Другие выявлены в насыпи кургана и в пахотном слое, последние явно были перемещены со своего первоначального местонахождения. Образцы изучены с помощью бинокулярной микроскопии, рентгенофазового анализа и методом сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионной спектрометрией.По результатам исследования представленные образцы гётитовых руд отнесены к типу осадочных болотно-озерных руд регионально-местного происхождения, который характеризуется более низкой температурой плавления и высоким качеством выплавляемого железа. По-видимому, ландшафтные особенности региона позволяли добывать болотную руду в непосредственной близости от мест проживания мастеров.Исследованный комплекс имеет значение для изучения как в целом саргатской культуры, так и явлений, связанных с жизнью саргатского общества. Также следует подчеркнуть важность методической составляющей исследования образцов.

Железная руда, металлообработка, западная сибирь, могильник, курган, саргатская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/147240212

IDR: 147240212 | УДК: 903.03 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-3-85-98

Текст научной статьи Железная руда из кургана № 51 Усть-Тартасского могильника. Саргатская культура

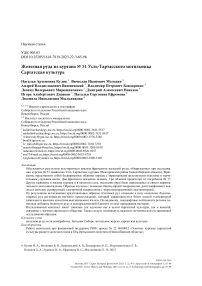

При раскопках элитного кургана № 51 Усть-Тартасского могильника (Венгеровский район Новосибирской области) (рис. 1) [Молодин, Новиков, 1998], первым исследователем-раскопщиком которого был С. М. Чугунов в 1895, 1896 гг. [Чугунов, 1900], были обнаружены несколько фрагментов железной руды, без сомнения, относящиеся к данному погребальному комплексу. Три фрагмента (№ 5–7) происходят из погребения № 17 (см. таблицу). Остальные выявлены в насыпи (№ 3) и в пахотном слое за пределами ровика (№ 1, 2, 4, 4а) на глубине порядка 0,2 м от современной дневной поверхности (нивелировочные отметки от –0,94 до –1,12 от единой нулевой отметки) (рис. 2; таблица). За ровик фрагменты явно были перемещены со своего первоначального местонахождения в результате хозяйственной деятельности современного человека.

Цель данной работы – дать характеристику обнаруженным артефактам и отразить значение их нахождения в комплексе элитного кургана саргатской археологической культуры.

Описание образцов

При визуальном исследовании зафиксировано несколько фрагментов железной руды.

Образец № 1 из кв. Я/53, сл. 2, представляет собой бесформенный кусок породы, отколотого от желвака с окатанной галечной корочкой. Его размеры ≈ 2,5 × 2 × 2 см.

Образец № 2 найден в кв. Ф/56, сл. 2, также представляет собой бесформенный фрагмент породы, со всех сторон испещренный грубыми изломами и, возможно, сколами. Его размеры ≈ 6,4 × 3 × 4 см.

Образец № 3 найден в кв. Ц/59, сл. 2, – бесформенный фрагмент породы, со всех сторон испещренный грубыми изломами и, возможно, сколами. Его размеры ≈ 1,8 × 1,5 × 3 см.

Образцы № 4, 4а обнаружены в кв. Р/62 – бесформенные обломки, со всех сторон испещренные грубыми изломами. Размеры образца № 4 ≈ 1,5 × 1,1 × 0,7 см, образца № 4а ≈ 1,8 × 1,7 ×0,5 см.

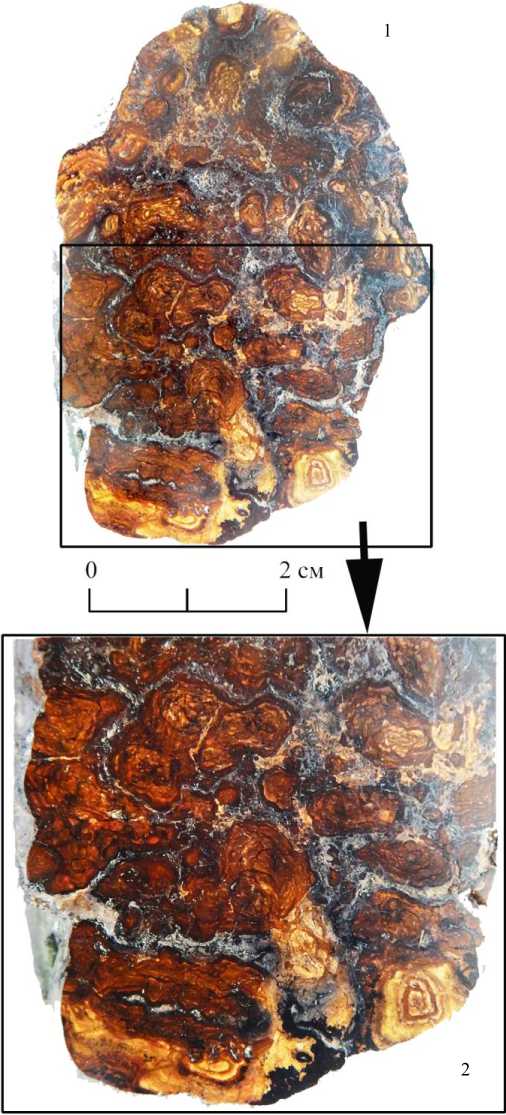

Рис. 1 . Местонахождение кургана № 51 памятника Усть-Тартасские курганы.

Fig. 1. Location of mound no. 51 of the Ust-Tartas burial ground site.

Результаты рентгенофазового анализа образцов железной руды кургана № 51 памятника Усть-Тартасские курганы

X-Ray Phase Analysis results of Iron Ore Samples from Mound no. 51 at the Ust-Tartas burial ground site

|

№ образца |

Индекс образца |

Минеральный состав |

Примечания |

|

1 |

Траншея 50, кв. Я/53, слой 2, т. о. 273 |

Средне много гётита, магнетита, гематита, следы кварца |

— |

|

2 |

Траншея 52, кв. Ф/56, слой 2, т. о. 474 |

Очень много гётита, следы кварца |

– |

|

3 |

Траншея 52, кв. Ц/59, слой 2, т. о. 500 |

Очень много гётита, мало гематита, следы кварца |

Возможно, следы слюды, хлорита |

|

4 |

Траншея 53, кв. Р/62, слой 1, т. о. 155у-1 |

Очень много рентгеноаморфной фазы, средне кварца, мало очень неупорядоченной слюды, очень мало плагиоклаза, кпш, следы доломита |

Возможно, следы средне-Mg-кальцита |

|

4а |

Траншея 53, кв. Р/62, слой 1, т. о. 155у-2 |

Очень много рентгеноаморфной фазы, средне кварца, мало очень неупорядоченных слюды и хлорита, очень мало плагиоклаза, кпш, следы доломита, средне-Mg-кальцита |

— |

|

5 |

Траншея 50, погребение № 17, т. о. 1024 № 1 |

Очень много гётита, следы кварца |

Возможно, малое содержание лепидокрокита, следы плагиоклаза |

|

6 |

Траншея 50, погребение № 17, т. о. 1024 № 2 |

Много гётита, средне кварца, немного лепидокрокита, мало слюды (очень неупорядоченной), плагиоклаза, кпш, очень мало хлорита, следы амфибола, кальцита |

– |

|

7 |

Траншея 50, погребение № 17, т. о. 1024 № 3 |

Очень много гётита, мало лепидокрокита, очень мало кварца, следы слюды (очень неупорядоченной), плагиоклаза |

– |

Условные обозначения : кв. – квадрат; кпш – калиевый полевой шпат; т. о. – тахеометрический номер.

Рис. 2. Участок раскопа 2022 г. с объектами кургана № 51 (памятник Усть-Тартасские курганы):

1 – Центральное погребение № 9 и погребения первой очереди; 2 – погребения второй очереди; 3 – погребения, впускные в насыпь; 4 – образцы руды; 5 – кости животных в ровике; 6 – останки рыбы; 7 – приклад (объект 10);

8 – прокалы; 9 – береста

Fig. 2. The segment of excavation site 2022 with objects from mound no. 51

(Ust-Tartas burial ground site):

-

1 – central burial no. 9 and first stage burials; 2 – second stage burials; 3 – mounds with inlet to hillock; 4 – ore samples;

-

5 – animal bones in a ditch; 6 – fish remains; 7 – offering (ob. 10); 8 – calcinations; 9 – birchbark

Образцы № 5-7 найдены в заполнении погребения № 17. Размеры: № 5 - 3,7 х 3,4 х 2,6 см; № 6 - 3,4 х 2,7 х 1,3 см; № 7 - 3,8 х 3,5 х 2,2 см (рис. 2; таблица).

Все фрагменты отличались значительным удельным весом, что однозначно свидетельствует о том, что это куски железной руды. Об этом же говорит и черно-коричневый цвет обломков с проявлением характерных железистых окислов.

И по внешнему виду и по необычно тяжелому весу предметы явно выпадают из набора находок, которые были обнаружены за десятилетия раскопок разновременных и разнокультурных археологических памятников в Обь-Иртышской лесостепи. Из числа, пожалуй, столь необычных предметов, можно упомянуть совершенно неожиданное обнаружение небольшого обломка метеорита одним из авторов данной статьи при раскопках поселения кротовской культуры Преображенка-3 [Молодин, 1973]. Однако это указывает лишь на то, что обитатели Барабинской лесостепи во все времена фиксировали необычные «камни», поскольку, как известно, камня и каких-либо рудных залежей на данной территории нет.

Прежде чем приступить к осмыслению отмеченных находок, было необходимо провести их анализ, который и был осуществлен специалистами.

Бинокулярное исследование.

Образец № 1. Матовый на сколовых поверхностях обломок - плотный коричневый скрытокристаллический агрегат гётита массивной текстуры, в котором при максимальном увеличении бинокуляра едва различима зернистость кристаллической породы. Скалывания слабораковистые, местами ровные прямые, ребра их стерты и заполированы до полуметаллического блеска; в одном месте есть включение очень мелкого изометричного зерна со спайным (?) отблеском; в другом - остатки ржавой пленки лимонита. Узкий конец обломка сильно магнитен, в то время как остальная его часть магнитных свойств не обнаруживает. Твердость агрегата Н = 5.

Образец № 2. Не магнитен. Плотный мелкозернистый агрегат гётита, очень похожий на псевдоморфное замещение (?) первичной железной руды, состоявшей из изометричных зерен (с сечениями, близкими к прямоугольным, дающими отблеск, похожий на спайный), с полуметаллическим блеском. При этом внутри обломка много извилистых пустот, соответствующих трещиноватости с последующим растворением. В некоторых из них образовались миниатюрные почковидные наросты гётита, а также имеются поверхности с ржаво-бурым лимонитом и желто-буроватым скрытокристаллическим (пелитоморфным? глинистым?) материалом.

Образец № 3. Не магнитен. Плотный мелкозернистый агрегат гётита, очень похожий на псевдоморфное замещение гётитом первичного зернистого агрегата железной руды. Тем не менее, в псевдоморфозах улавливается пластинчатость, которая могла быть у замещенного минерала, тем более что методом РФА (рентгенофазовый анализ) установлено наличие в образце гематита (см. таблицу). Однако гётит и сам может образовывать уплощенные кристаллы и сростки, поэтому необходимы исследования на аппаратуре с очень высокой разрешающей способностью.

Образцы № 4 и 4а. Обломочки одинаковы, очень пористые, стекловатые. Вполне вероятно, что они происходят от одного куска. Это шлак, что подтверждается РФА наличием стекловатой фазы (см. таблицу). Рудных минералов не обнаружено, примесь кристаллического карбоната и низкоупорядоченных слюды и хлорита свидетельствует о не очень высокой температуре плавления.

Образцы № 5-7. Это обломки плотной гётитовой руды характерного для гётита коричневого цвета. Все три не магнитны. Порода всех трех однотипная, так что велика вероятность, что они являются обломками одного большого куска, так как они имеют несколько принципиальных сходных свойств, помимо их строения. 1. Основные минералы - гётит и гидрогё-тит: ни магнетита, ни гематита с размером зерна более 3-5 микрон не обнаружено. 2. По всему объему образцов равномерно распределены мелкие частицы оолитов угловатой формы размером 2-30 (редко до 100) микрон и внутри, и снаружи. В основном это кварц, калиевый полевой шпат, мусковит (чешуйками), редко эпидот. 3. Во всех образцах в среднем зафиксировано по 1–2 % фосфора, 4–6 % марганца и по 1 % алюминия и кальция.

Итоги исследования

Артефакты представляют собой обломки массивной железной руды, состав которой определяется как гётитовый, что подтверждено рентгенофазовым анализом (см. таблицу). Два фрагмента – образцы № 4 и 4а – являются обломками шлака, подтверждая использование данной руды для получения металлического железа.

Гётит (α-FeOOH) – одна из структурных модификаций гидроксида железа. Другой модификацией того же состава является β-FeOOH – лепидокрокит, образующийся в тех же условиях, что и гётит. В виде рудных скоплений гидроксиды железа формируются в гипергенных условиях в двух генетических типах: в корах выветривания, образуя «железные шляпы» в зонах окисления гипогенных железорудных месторождений, и в осадочных месторождениях, в том числе в так называемых болотных и озерных железных рудах.

Памятник Усть-Тартасские курганы расположен в южной зоне Западно-Сибирской низменности, для которой характерно большое количество озер и болот, но в геологической характеристике Барабинского района упоминаний об их рудоносности нет: потенциал подобных местонахождений слишком мал для современных масштабов. Известно, однако, использование болотной железной руды средневековым населением юга Томской обл. в правобережье Оби [Водясов, Асочакова, 2020]. Вместе с тем наличие в обломке № 1 гётитовых руд магнетита и гематита (см. таблицу) обусловило необходимость детального минералогического изучения представленных образцов для определения их генетического типа, поскольку для железных руд Кузнецкого и Алтайского железорудных бассейнов соседних областей характерен как раз гематит-магнетитовый состав руд. Правда, отсутствие на железорудных месторождениях этих бассейнов «железных шляп» и довольно значительная их удаленность практически исключают возможность связи с ними найденных на памятнике образцов, однако это не отменяет необходимости их фактологической характеристики.

Исследование образцов под бинокулярной лупой обнаружило однотипность слагающей их гётитовой руды – для всех характерна массивность, обусловленная скрытокристаллическим или тонкозернистым сложением гётитового агрегата. В наиболее крупном образце № 2 заметна более поздняя трещиноватость с образованием очень мелкого почковидного агрегата перекристаллизации гётита. Подчеркнем, что в образце № 1 была установлена сильная магнитность одного конца образца при полном отсутствии магнитности всего остального объема.

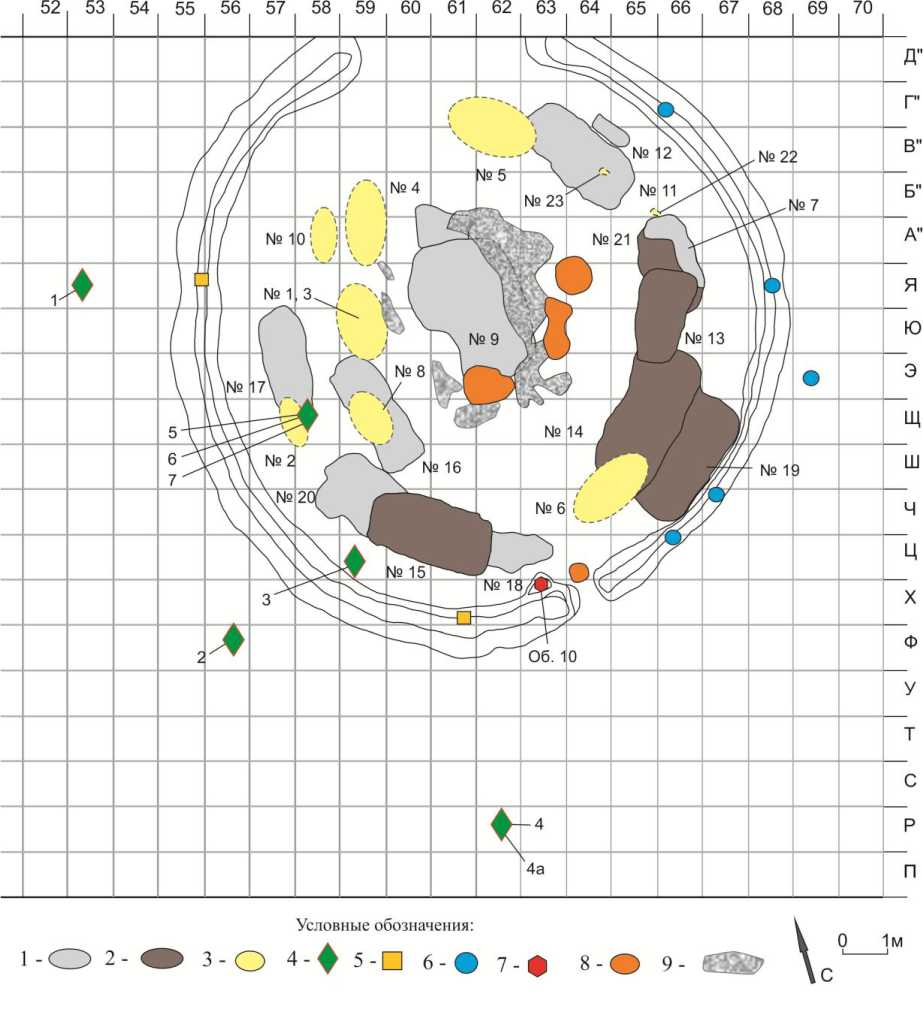

Исследование методом сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионной спектрометрией (СЭМ ЭДС) первых трех образцов (см. таблицу, № 1–3) позволило установить близкий для всех трех химический состав сопутствующих железу примесей. Это в среднем 1–2 % фосфора, 4–6 % марганца, по 1 % алюминия и кальция. Кроме того, была установлена субмикронная размерность гётитовых зерен, а также присутствие в нем зерен гидрогётита (α-FeOOH· n Н 2 О) той же размерности и частиц нерудных минералов-примесей размером 2–30 (редко до 100) микрон. Это угловатые зерна кварца, калиевого полевого шпата, редко – эпидота, хлорита и слюды (по данным РФА – очень неупорядоченной), относительно равномерно рассеянные по всему гётитовому агрегату (рис. 3).

Примечательно, что в образце № 1 – наиболее массивном и однородном – ни гематит, ни магнетит, обнаруживающий себя помимо РФА сильной магнитностью одного конца образца, при СЭМ-исследованиях не найдены в выделениях видимого размера, по-видимому, образуя наноразмерную вкрапленность. Но в этом образце хорошо заметно более позднее образование части гидрогётита по трещинам в гётитовом агрегате.

Рис. 3 . Изображения микроструктуры образцов железных руд из кургана № 51 памятника Усть-Тартасские курганы, полученные с помощью СЭМ в отраженных электронах (режим BSE). Отчетливо видно относительно равномерное распределение обломочных зерен кварца и силикатных минералов (черные точки и пятнышки): 1 – образец № 2, мелкие гётитовые оолиты ( d = 0,05–0,5 мм), располагающиеся в пространстве между крупными; 2 – образец № 2, субмикронное строение гидрогётит-гётитового агрегата, слагающего оолиты и заполняющего пространство между ними; 3 – образец № 3, полосчатая текстура, обусловленная неравномерным распределением железа и марганца (железистые участки выглядят светлее); 4 – образец № 3, обломочные зерна алевритовой размерности (черные точки и пятнышки) в плотном тонкокристаллическом агрегате гидроокислов железа и марганца Fig. 3 . The images of iron ore samples microstructure from the mound no. 51 in the Ust-Tartas burial ground site, obtained using SEM in reflected electrons (BSE mode). The relatively uniform distribution of quartz clastic grains and silicate minerals is clearly seen (black dots and spots): 1 – sample no. 2, small goethite oolites ( d = 0,05–0,5 mm), located in the context between the large ones; 2 – sample no. 2, submicron structure of a hydrogoethite-goethite aggregate composing oolites and filling the space between them; 3 – sample no. 3, eutaxitic structure due to uneven distribution of iron and manganese (ferriferous areas appear lighter); 4 – sample no. 3, clastic grains of silty size (black dots and spots) in a dense fine-crystalline aggregate of iron and manganese hydroxides

В образце № 3 – массивном, скрытокристаллическом, явно уплощенном – при исследовании СЭМ-методом обнаружена полосчатая текстура, похожая на слоистость, параллельная уплощению образца (рис. 3, 3 ). Полосы различаются разной пористостью гётитового агрегата (рис. 3, 4 ), что сказывается и на их химическом составе: в разных полосах содержание железа отличается в пределах ± 4 %, марганца – на 1 %. Гематит, зафиксированный в образце № 3 методом РФА (см. таблицу), имеет такие же размеры, что и зерна гётита, и не обнаруживает следов замещения последним.

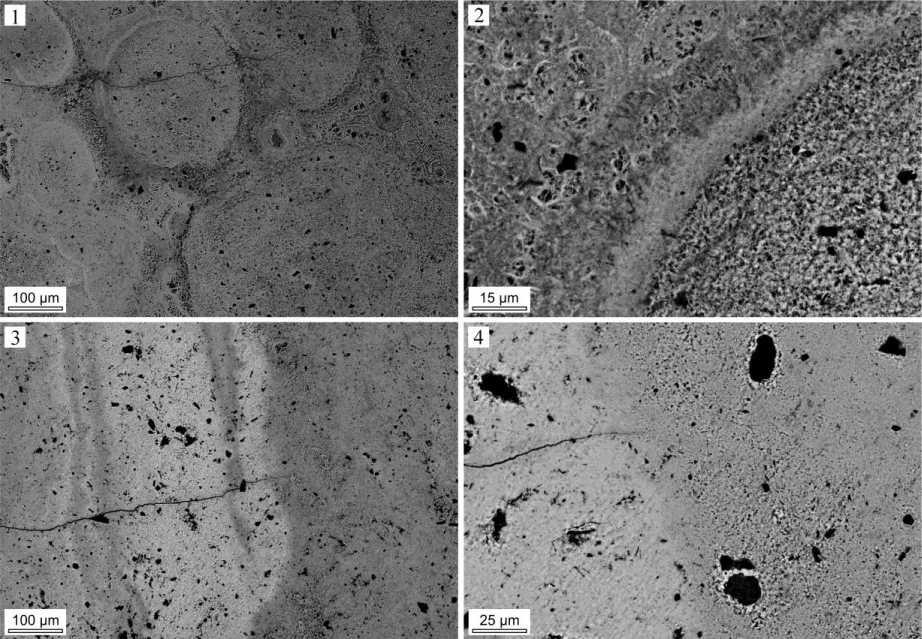

Поскольку столь же мелкие – микронного размера – зерна магнетита и гематита присутствуют в образце № 1, есть все основания считать их образование совместным с гётитом, тем более что генезис гематита в поверхностных условиях общеизвестен (красный железняк), и образование магнетита также возможно [Годовиков, 1983, с. 178; Till, Nowaczyk, 2018]. Данный факт и особенно тонкодисперсный характер всех минералов исследованной гётито- вой руды являются аргументом в пользу ее осадочного генезиса. Но наиболее убедительные наблюдения относительно генезиса гётитовой руды артефактов были получены в аншлифе образца № 2 при обычной рудной микроскопии (рис. 4), дополненной методом СЭМ.

Рис. 4. Аншлиф образца № 2. Фото ( 1 ) и увеличенный участок аншлифа ( 2 )

Fig. 4. Sample no. 2: polished thin section. Photo ( 1 ) and enlarged polished thin section ( 2 )

На срезе обнаружилось несколько округлых и овальных оолитов размером от 3 до 5–8 мм, имеющих зональное строение. При косом освещении видна значительная трещиноватость, зональных оолитов довольно много, но кроме них остальная рудная масса состоит из сплошных, но тоже округлых участков такого же размера, что и зональные оолиты, которые расположены вокруг скопления незональных (см. рис. 4). Последние под микроскопом обнаруживают столь тонкочешуйчатое сложение, что не поддаются диагностике: лишь по желтокоричневому и красному внутреннему рефлексу скоплений этих тончайших, вытянутых в одном направлении чешуек различимы тесно соприкасающиеся без резкой границы преобладающий гётит и гематит. При использовании СЭМ-методики обнаруживается, что скрытокристаллический участок представляет собой скопления оолитов, но гораздо более мелких (см. рис. 3, 1 , 2 ) и состоящих из неупорядоченно расположенных зерен гётита с примесью гидрогётита той же размерности, что и гётит в скрытокристаллическом агрегате образцов № 1 и 3.

У наиболее крупных оолитов наблюдается зональное строение. При этом в некоторых из них центром, вокруг которого происходит нарастание зон, являются светлые глинистые обломочки, окрашенные гидрогётитом и гётитом в розовый или желтовато-буроватый цвет соответственно. Такие же глинистые зоны имеются и в зональной части оолита. В его строении также бросается в глаза черная зона, состоящая из оксидов и гидроксидов марганца, которые, кроме того, выполняют тонкие трещины во всем гётитовом агрегате, включая участки с мелкими оолитами.

Примечательно также, что тот же окрашенный гидрогётитом глинистый материал образует три тонкие протяженные зоны-прослойки вне оолитов, параллельно плоской поверхности образца, окончательно подтверждая осадочный, притом явно болотно-озерный генезис данной железной руды.

Три образца гётитовой руды (№ 5-7) из погребения № 17 ничем существенно не отличаются от рассмотренных выше: то же массивное, преимущественно скрытокристаллическое сложение гётита с той же примесью нерудного осадочного материала, возможно, лишь несколько более обильного (см. таблицу) не дают оснований для отнесения их к иному генетическому типу.

В целом полученные результаты исследования образцов гётитовых руд достаточны для отнесения их к типу осадочных болотно-озерных руд регионально-местного происхождения. Присутствие среди образцов обломочков шлака, свидетельствуя об ее (руды) использовании, может служить косвенным указанием на доступность этой руды и достаточное для плавления количество. Преимущества данного типа железного сырья заключаются в более низкой температуре плавления и более высоком качестве (благодаря природно-повышенному содержанию марганца) выплавляемого железа [Водясов, Асочакова, 2020]. Они наверняка были известны и древним металлургам Барабы.

Однако точная привязка руды, представленной в образцах памятника, потребовала бы специального геологического исследования на территории микрорайона, куда входит памятник, поэтому мы на сегодняшний день ограничимся предположениями.

Некоторые выводы

Материалы исследованного кургана предварительно датированы III-I вв. до н. э. Ситуация, зафиксированная при раскопках элитного кургана № 51 Усть-Тартасского могильника, является незаурядной по целому ряду причин.

Первое, что следует иметь в виду, - это отсутствие сведений о подобных находках в материалах изучаемого времени. Помещение руды в могилу и в надмогильное сооружение ранее не зафиксировано в достаточно многочисленных курганах саргатской культуры, исследованных как на территории Барабинской лесостепи (см.: [Полосьмак, 1987]), так и на западных пространствах ее ареала (см.: [Корякова, 1988; Матвеева, 1993; 1994]). Однако это отнюдь не означает, что подобная обрядовая практика отсутствовала у населения саргатской культуры. Аналогичные артефакты могли быть приняты исследователями за камни. Кроме того, проблема может заключаться и в методике раскопок курганов: крупные по величине земляные сооружения убирались почти исключительно при помощи техники. Понятно, что в таком случае находка мелких фрагментов руды, как и следов сакральных мест, типа тех, что обнаружены в насыпи кургана № 51 [Мыльникова и др., 2022], практически невозможна. В результате еще раз надо подчеркнуть, что даже крупные земляные насыпи крайне нежелательно разбирать при помощи техники.

Второй, не менее важный и более чем обоснованный вывод, к которому авторы пришли в результате специально проведенного анализа образцов из кургана № 51, заключается в том, что это фрагменты болотно-озерной руды, из которой, видимо, изготовлен имеющийся в комплексе набор железных предметов. Важно, что добыча болотной руды представителями саргатской культуры была возможна прямо в урочище Таи – огромного проточного займища, периодически полностью то затапливаемого водой, то освобождающегося от нее в результате цикличности климата. Это явление (затопление урочища) достаточно четко фиксируется и в настоящее время, и было характерно как минимум для всего голоцена. Размещение огромного могильника саргатской культуры на одном из берегов урочища, разумеется, не было случайным, а связано с социально-экономическими предпосылками, важными для представителей культуры. По-видимому, болотную руду население района Таëв могло активно добывать, не совершая для этого специальных, нелегких экспедиций в северные районы Васюганья или на другие территории (хотя и последние могли иметь место).

Не исключено, что найденные в кургане образцы руды могли быть маркерами профессиональной деятельности представителя саргатского сообщества. Например, это мог быть либо кузнец, фигурирующий в числе кого-то из умерших и погребенных в кургане, либо один из организаторов погребальной церемонии.

Таким образом, исследованный комплекс имеет значение для изучения как в целом сар-гатской культуры, так и явлений, связанных с жизнью саргатского общества. Отдельно следует подчеркнуть важность методической составляющей исследования образцов.

Список литературы Железная руда из кургана № 51 Усть-Тартасского могильника. Саргатская культура

- Водясов Е. В., Асочакова Е. М. В поисках железных рудников: геоархеологический взгляд // Сибирские исторические исследования. 2020. № 2. С. 170-188. https://doi.org/10.17223/2312461X/28/11

- Годовиков А. А. Минералогия. М.: Недра, 1983. 647 с.

- Корякова Л. Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура). Свердловск: Изд-во УрГУ, 1988. 239 с.

- Матвеева Н. П. Саргатская культура на Среднем Тоболе. Новосибирск: Наука, 1993. 172 с.

- Матвеева Н. П. Ранний железный век Приишимья. Новосибирск: Наука, 1994. 152 с.

- Молодин В. И. Преображенка-3 - памятник эпохи раннего металла // Из истории Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1973. Вып. 7. С. 26-30.

- Молодин В. И., Новиков А. В. Археологические памятники Венгеровского района Новосибирской области. Новосибирск: НПЦ по сохранению историко-культурного наследия, 1998. 139 с. (Материалы «Свода памятников истории и культуры народов России», вып. 3)

- Мыльникова Л. Н., Молодин В. И., Дураков И. А., Ефремова Н. С., Кобелева Л. С., Кудинова М. А., Ненахов Д. А., Ненахова Ю. Н., Нестерова М. С., Селин Д. В., Борзых К. А., Бобин Д. Н., Кравцова А. С., Некраш А. А., Попова Б. С., Титова А. А., Харитонов Р. М., Швецова Е. С. Элитный курган № 51 Усть-Тартасского могильника. Общие сведения // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. Т. 28. С. 647-655.

- Полосьмак Н. В. Бараба в эпоху раннего железа. Новосибирск: Наука, 1987. 145 с.

- Чугунов С. М. Курганы Каинского округа Томской губернии: Материалы для антропологии Сибири // Изв. Имп. Том. ун-та. Томск: Паровая типо-литография П. И. Макушина, 1900. Кн. 16. С. 1-70.

- Till J. L., Nowaczyk N. Authigenic magnetite formation from goethite and hematite and chemical remanent magnetization acquisition. Geophysical Journal International, 2018, vol. 213, no. 3, pp. 1818-1831. https://doi.org/10.1093/gji/ggy083