Железные кинжалы и боевые ножи из Таласской и Чуйской долин в музейных собраниях Кыргызстана

Автор: Худяков Юлий Сергеевич, Борисенко Алиса Юльевна, Орозбекова Жазгуль

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Африки и Евразии

Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Анализируются находки железных кинжалов и боевых ножей из Таласской и Чуйской долин Кыргызстана. Они хранятся в коллекции археологических находок в школьном музее села Кызыл-Адыр Таласской области и частном музее «Раритет» в Бишкеке Республики Кыргызстан. В составе коллекции железного клинкового оружия из долины р. Талас представлены полностью или частично сохранившиеся боевые ножи с однолезвийными клинками, рукоятью или черешками и кинжал. Все эти находки сделаны на поверхности средневекового городища Шельджи, или Садыр-Коргон, в Таласской долине Кыргызстана. После того как в 1970-х гг. площадь этого памятника была затоплена водохранилищем, местные жители стали находить на его размытой поверхности разнообразные средневековые предметы: орудия труда, оружие, принадлежности пояса, украшения и фрагменты керамической посуды. Сборы археологических находок на поверхности данного комплекса проводились в течение многих лет, часть находок хранится в музее средней школы им. М. Орозбекова в с. Кызыл-Адыр. В результате типологического анализа предметов клинкового оружия было выделено два типа боевых ножей и один тип кинжала. В оружейной коллекции частного музея «Раритет» изучен кинжалс двулезвийным клинком, перекрестьем и рукоятью, найденный в Чуйской долине. Удалось проследить сходные конструктивные элементы у клинка и рукояти этого предмета и кинжала и боевого ножа с памятника Шельджи. Эти находки свидетельствуют о том, что в Средние века боевые ножи и кинжалы использовались на Тянь-Шане.

Таласская долина, чуйская долина, средневековье, городище шельджи, боевые ножи, кинжалы

Короткий адрес: https://sciup.org/147219586

IDR: 147219586

Текст научной статьи Железные кинжалы и боевые ножи из Таласской и Чуйской долин в музейных собраниях Кыргызстана

Важным источником по истории оружия и военного дела средневекового населения, включая культуру кыргызов Тянь-Шаня, могут служить находки короткоклинкового оружия – кинжалов и боевых ножей. Они обнаружены в разное время собирателями древностей на поверхности частично разрушенных погребальных комплексов, поселений и городищ развитого и позднего

Средневековья в Таласской и Чуйской долинах и хранятся ныне в государственных, школьных и частных музейных собраниях Кыргызстана. В китайских источниках о средневековых кыргызах при описании вооружения их воинов этот вид оружия не упоминается [Бичурин, 1998. С. 360]. В предшествующие десятилетия отдельные находки различных предметов вооружения, в том числе боевых ножей и кинжалов, иногда попадали в поле зрения исследователей кыргызских древностей. В обобщающих трудах по истории кыргызов Енисея и Тянь-Шаня имеются отдельные упоминания об уйбатском кинжале в составе комплекса вооружения енисейских кыргызов [История…, 1968. С. 189]. В описании оружия тянь-шаньских кыргызов сведений о кинжалах и боевых ножах нет [История…, 1984. С. 471].

Актуальность целенаправленного обращения к изучению кыргызского короткоклинкового оружия обусловлена недостаточной изученностью данного вида вооружения. Заявленная тема статьи является достаточно новой для кыргызского оружиеведения. Цель статьи – введение в научный оборот находок боевых ножей и кинжалов с терри- тории Таласской и Чуйской долин Кыргызстана, значительная часть которых происходит с площади средневекового городища Шельджи, или Садыр-Коргон, расположенного в долине р. Талас (рис. 1; 2). В качестве задач предлагается изучить основные события и результаты исследования кыргызского короткоклинкового оружия на территории Кыргызстана, классифицировать конкретные находки боевых ножей и кинжалов по формальным признакам, отнести эти предметы к определенным выделенным типам, определить их хронологию и культурную принадлежность.

Российские исследователи XIX в., обращавшие внимание на вооружение кыргызов, нередко подразумевали не только кыргызов Тянь-Шаня, но и казахов, которых в тот период также называли «киргизами». Извест-

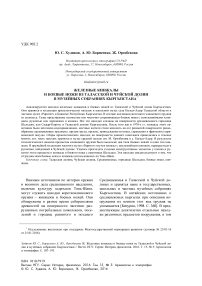

Рис. 1 . Железные боевые ножи и кинжал из Таласской и Чуйской долин: 1–4 – ножи из памятника Шельджи, хранящиеся в школьном музее с. Кызыл-Адыр;

5 – кинжал из музея «Раритет»

ный казахский путешественник и ученый Ч. Ч. Валиханов, описав оружие «киргизов», под которыми он имел в виду казахов, упомянул длинные ножи, известные под названиями «селебе» и «джекеауз», которые носили в ножнах подвешенными к поясу воина [Валиханов, 1985. С. 36]. В российской экспедиции, возглавляемой известным ученым П. П. Семеновым-Тян-Шанским, совершившим путешествие на Тянь-Шань в 1857 г., принимал участие художник П. М. Коша-ров. Он зарисовал некоторые предметы вооружения, воинского и конского убранства кыргызов из «племени богинцев». Среди них имеются «пчак» 1 (нож) и «кын» (ножны). О воинственном характере кыргызов и использовании ими разных видов оружия упоминал В. В. Радлов, совершивший в 1860-х гг. три путешествия по Чуйской долине и Иссык-Кульской котловине [1989. С. 348, 353–354]. В дальнейшем изучению военного дела кыргызов по материалам кыргызского героического эпоса «Манас» посвятили свои сочинения многие исследователи устного народного творчества.

В течение последних десятилетий археологи Кыргызского национального университета и Кыргызско-Турецкого университета «Манас» в ходе раскопок на территории Кыргызстана погребальных комплексов раннего и развитого Средневековья неоднократно находили разнообразные предметы вооружения, в том числе боевые ножи и кинжалы [Табалдиев, Солтобаев, 1995; Та-балдиев, 1996; Anke et al., 1997; Табалдиев, Жолдошев, 2007].

Информативная коллекция находок железных боевых ножей и кинжалов происходит с городища Шельджи. В Средние века жители этого поселения занимались добычей серебросвинцовых руд, плавили серебро для правителей Чагатайского улуса [Бубнова, 1963]. Первые раскопки на площади городища были проведены в 1938 г. экспедицией, возглавляемой А. Н. Бернштамом [1963. Рис. 1]. Поскольку городище попадало в зону затопления Кировского водохранилища, в 1967–1970 гг. на его площади проводились раскопки и сборы подъемного материала А. К. Абетековым, П. Н. Кожемяко, краеведом М. М. Тур и другими иссле-

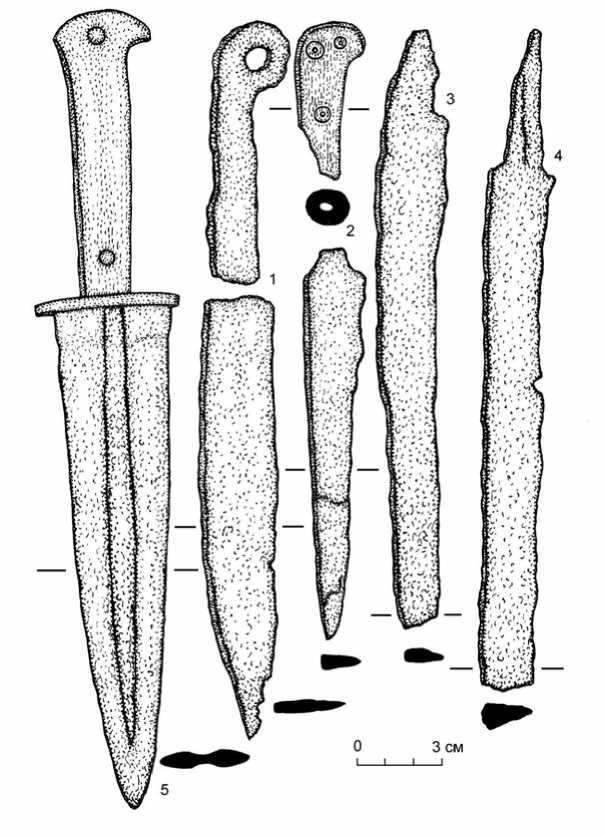

Рис. 2 . Находки из памятника Шельджи в Таласской долине: 1 , 2 – ножи; 3 – кинжал (хранятся в школьном музее с. Кызыл-Адыр)

дователями [Абетеков и др., 1968; Кожемяко, 1969; Торгоев, 2007]. Однако большая часть этих материалов не введена в научный оборот.

В 2013 г. авторами настоящей статьи в процессе изучения военного дела средневековых народов Южной Сибири и Центральной Азии была изучена небольшая, но достаточно информативная коллекция боевых ножей и кинжалов из нескольких государственных, частных и школьных музейных собраний в городах и поселках Таласской и Чуйской долин Республики Кыргызстан. Один из кинжалов без перекрестья с прямым двулезвийным клинком из собрания музея «Манас Ордо» проанализирован по формальным признакам и введен в научный оборот [Худяков и др., 2014. С. 201].

В составе оружейной коллекции, которая хранится в музее средней школы им. Ме-ильбека Орозбекова в с. Кызыл-Адыр в Таласской области Республики Кыргызстан, была изучена серия железных однолезвийных ножей и двулезвийных кинжалов, кото- рая, по словам учителей, происходит с расположенного неподалеку городища Шель-джи.

По способу оформления насада среди боевых ножей выделяется два отдела. К первому можно отнести предмет с цельнокованой железной рукоятью. По сечению клинка он принадлежит к группе удлиненно-треугольных. По форме клинка, рукояти и на-вершия выделяется в самостоятельный тип.

Тип 1 – с прямым однолезвийным клинком, цельнокованой рукоятью и кольцевым навершием. Длина клинка 15,5 см, ширина клинка 2,6 см, длина рукояти с навершием 9,3 см (рис. 1, 1 ). Спинка скошена в сторону лезвия, рукоять прямая, навершие отогнуто в сторону лезвия. Подобные изделия были широко распространены в памятниках бронзового и раннего железного веков в Центрально-Азиатском историко-культурном регионе. Кольцевое навершие встречается у мечей и палашей в составе комплексов вооружения населения Центральной Азии хунно-сяньбийской эпохи.

Большую часть находок боевых ножей по оформлению насада необходимо отнести к отделу черешковых. Они имеют прямой однолезвийный клинок и черешок. По сечению клинка подобные ножи относятся к группе удлиненно-треугольных. По форме клинка их можно выделить в отдельный тип.

Тип 1 – с прямым однолезвийным клинком, одно- или двусторонним упором, коротким черешком. Длина сохранившейся части клинков 16 см, ширина клинков 2,2 см, длина черешка 4 см (рис. 1, 2–4 ; 2, 1 ). Всего имеется пять экземпляров. У двух наиболее длинных предметов обломано острие. У одного из них обломан черенок, но частично сохранилась роговая, или костяная обкладка рукояти, имеющая клювовидный выступ в сторону лезвия. На поверхности обкладки металлическим инструментом с применением техники резной гравировки нанесены отдельные элементы циркульного орнамента. Они представляют собой двойные окружности, разных диаметров (рис. 1, 2 ).

У одного из ножей сохранился только обломанный клинок. Отнести его к определенному типу не представляется возможным (рис. 2, 2 ).

В составе изучаемой коллекции имеется единичная находка кинжала с коротким широким клинком и с долой по вертикальной оси. По сечению клинка данную находку можно отнести к группе с дольчатым клинком. По форме клинка кинжал можно выделить в самостоятельный тип.

Тип 1 – удлиненно-ромбической формы с длинным черешком. Длина клинка 9,2 см, ширина клинка 3,7 см, длина черешка 4 см (рис. 2, 3 ). Клинок прямой, двулезвийный с затупленным острием, пологими плечиками.

В собрании частного музея «Раритет» (Бишкек) среди предметов вооружения, приобретенных у собирателей на территории Чуйской долины, наряду с другими образцами оружия был изучен железный кинжал, который по сечению клинка следует отнести к группе изделий с дольчатым клинком. По форме клинка его можно выделить в отдельный тип.

Тип 1 – удлиненно-треугольной формы, с пластинчатым перекрестием, прямой рукоятью с двумя заклепками и выступом на навершии. Длина клинка 17,7 см, ширина клинка 4 см, длина рукояти с перекрестьем 10,5 см. Клинок прямой, двулезвийный, с остроугольным острием, овальной в сечении обкладкой, прикрепленной к черешку двумя заклепками. На навершии имеется клювовидный выступ в сторону лезвия (рис. 1, 5 ).

Судя по изученным материалам, в Средние века в комплексе вооружения у жителей Шельджи получили определенное применение боевые ножи с прямыми однолезвийными клинками, короткими черешками, цельноковаными рукоятями, кольцевыми навершиями. В этот же период стали использоваться кинжалы с обоюдоострыми дольчатыми клинками и длинными черешками. Судя по находке из музея «Раритет», кинжалы с дольчатыми двулезвийными клинками сохранились в культуре кыргызов Тянь-Шаня до периода этнографической современности. До этого времени продолжали использоваться обкладки ножей и кинжалов с клювовидными выступами на навершии.

Короткоклинковое оружие было в распоряжении у кыргызских воинов на Тянь-Шане в развитом и позднем Средневековье, о чем свидетельствуют не только отдельные подобные предметы из музейных собраний, но и описания этого вида оружия в кыргызском героическом эпосе. В результате изучения военных сюжетов в эпических сказаниях З. Ч. Мамытбековым было определено, что кыргызские кинжалы имели двулезвийные клинки. Их применяли «как вспомога- тельное оружие в рукопашной схватке». По его утверждению, кыргызы и кара-китаи «бились саблями, а затем дрались кинжалами» в рукопашном бою [Мамытбеков, 1993. С. 170].

По мнению филолога Р. А. Бейбутовой, в кыргызском языке, в том числе в терминологии оружия, которая содержится в кыргызском героическом эпосе «Манас», для обозначения предметов короткоклинкового оружия, прежде всего кинжалов, применялся арабский и иранский по происхождению термин «канжар» [1995. С. 134]. Кроме него для обозначения оружия с коротким клинком использовался также термин «ак-тинте». Это название носит предмет с коротким клинком, которым, в частности, обладала Каныкей – супруга главного эпического героя Манаса [Там же].

Таким образом, судя по находкам кинжалов и боевых ножей из музейных коллекций из Таласской и Чуйской долин Кыргызстана, сообщениям эпических сказаний и наличию специализированной терминологии, оружие колющего действия с коротким клинком являлось важным видом в составе комплекса вооружения ближнего боя у кыргызских воинов в Средние века и в начале Нового времени.

Список литературы Железные кинжалы и боевые ножи из Таласской и Чуйской долин в музейных собраниях Кыргызстана

- Абетеков А. К., Гаврюшенко П. П., Заурова Е. З., Кожемяко П. Н., Кожомбердиев И. К., Юнусалиев М. Б. Археологические работы в Киргизии // Археологические открытия 1967 года. М.: Наука, 1968. С. 356-360.

- Абрамзон С. М. Этнографической альбом художника П. М. Кошарова (1857) // Сборник музея антропологии и этнографии. 1953. Т. 14. C. 148-167.

- Бейбутова Р. А. К истории названий оружия киргизского воина в эпосе «Манас» // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. С. 125-137.

- Бернштам А. Н. Городище Садыр-Курган // Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе: Изд-во АН Киргизской ССР, 1963. C. 115-124.

- Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Алматы: Жалын баспасы, 1998. Т. 1. 390 c.

- Бубнова М. А. Добыча серебросвинцовых руд в Шельджи // Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе: Изд-во АН Киргизской ССР, 1963. С. 226-262.

- Валиханов Ч. Ч. Вооружение киргиз в древние времена и их военные доспехи // Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата: Гл. ред. Казахской советской энциклопедии, 1985. Т. 4. С. 35-39.

- История Киргизской ССР. Фрунзе: Изд-во «Кыргызстан», 1968. Т. 1. 708 с.

- История Киргизской ССР. С древнейших времен до середины XIX в. Фрунзе: Изд-во «Кыргызстан», 1984. Т. 1. 798 c.

- Кожемяко П. Н. Городище Садыр-Курган // Археологические открытия 1968 года. М.: Наука, 1969. С. 454-455.

- Мамытбеков З. Ч. Отражение жизни и борьбы киргизов в эпосе «Манас». Бишкек: Илим, 1993. 186 с.

- Радлов В. В. Из Сибири. Страницы дневника. М.: Наука, 1989. 749 с.

- Табалдиев К. Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. Бишкек: Айбек, 1996. 256 с.

- Табалдиев К. Ш., Солтобаев О. А. Предметы вооружения из погребений Центрального Тянь-Шаня (1-я половина II тысячелетия н. э.) // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. С. 108-124.

- Табалдиев К., Жолдошов Ч. Позднесредневековые курганы Тянь-Шаня в свете новых исследований // Средневековая археология евразийских степей: Материалы Учредительного съезда Международного конгресса. Казань, 2007. Т. 1. С. 213-223.

- Торгоев А. И. Некрополь городища Садыр-Курган (аварийные исследования 2001 г.) // Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. Бишкек: Илим, 2007. Вып. 2. С. 42-45.

- Худяков Ю. С., Борисенко А. Ю., Орозбекова Ж. Коллекция средневекового оружия из музея «Манас Ордо» в Таласской долине Кыргызстана // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 5. Археология и этнография. С. 197-208.

- Anke B., Moskalev M. I., Soltobaev O. A.,Tabaldiev K. Š. Ausgrabungen auf dem Gräberfeld von Süttü-Bulak, Raj. Kočkorka, Kyrgyzstan [Excavations in the Süttüü-Bulak cemetery, Kochkorka, Kyrgyzstan]. Eurasia Antiqua [Eurasian Antiques]. 1997. Bd. 3. S. 513-570. (на нем. яз.)