Железные копье и наконечники стрел из коллекции середины XIX века из Западной Сибири, Алтая и Казахстана

Автор: Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследуется коллекция железного оружия, собранная в ходе экспедиции 1840-1843 гг. А. И. Шренком. Собрание в настоящее время хранится в МАЭ РАН. Планировалось проанализировать и классифицировать по формальным признакам железные предметы вооружения из рассматриваемой коллекции; изложить аргументацию в отношении их этнокультурной принадлежности. Изученные изделия были нами классифицированы по формальным признакам на группы и типы, в зависимости от особенностей сечения и формы пера каждого наконечника. Предложено обоснование хронологии и культурной принадлежности типов железных наконечников копья и стрел, выделенных в процессе анализа. Проанализированные предметы вооружения могли принадлежать представителям различных средневековых этносов и этнических групп и относиться к различным хронологическим периодам. Полученные сведения дополнили представления о наборе предметов вооружения дистанционного и ближнего боя, применявшихся на территории Западной Сибири, Степного Алтая, Северного и Восточного Казахстана на протяжении раннего и развитого Средневековья.

Степной алтай, западная сибирь, северный и восточный казахстан, археологические памятники, находки железных предметов вооружения, копье, наконечники стрел

Короткий адрес: https://sciup.org/147219951

IDR: 147219951 | УДК: 903.2 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-5-130-136

Текст научной статьи Железные копье и наконечники стрел из коллекции середины XIX века из Западной Сибири, Алтая и Казахстана

Наряду с изучением вещественных материалов из современных раскопок археологических памятников весьма важным в научной деятельности является изучение находок предметов вооружения из музейных коллекций. Актуальность такого исследования заключается в расширении источниковой базы по определенной оружиеведческой научной теме.

Цель настоящей работы – введение в научный оборот железных предметов вооружения, собранных ботаником Санкт-Петербургского ботанического сада А. Шренком в 1840-х гг. во время путешествия по степным районам Западной Сибири, Степного Алтая и Восточного Казахстана. В числе актуальных научных задач, которые требуется решить в ходе ее реализации, необходимо выделить значимые результаты истории изучения древностей в южных районах Сибири в XVIII – первой половине XIX в., проанализировать и классифицировать по формальным признакам железные предметы вооружения из рассматриваемой коллекции, изложить аргументацию в отношении их этнокультурной принадлежности.

Изучение древностей в южных районах Сибири и на сопредельных территориях Центральной Азии европейскими учеными, работавшими в составе российских научных экспе-

∗ Исследование проведено в рамках Программы НИР XII.186.2 (проект № 0329-2018-0003).

Худяков Ю. С. Железное копье и наконечники стрел из коллекции середины XIX века из Западной Сибири, Алтая и Казахстана // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 5: Археология и этнография. С. 130–136.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 5: Археология и этнография © Ю. С. Худяков, 2018

диций, началось в первые десятилетия XVIII в. Наряду со сбором исторических сведений исследователи обращали внимание на различные древние предметы, которые они приобретали у бугровщиков, а также сами пытались раскапывать древние и средневековые могилы, которые приписывали народу «чуди». Среди наиболее ранних коллекций археологических находок, собранных для Кунсткамеры, преобладали разнообразные предметы декоративноприкладного искусства [Brentijes, Vasilievsky, 1989. S. 24–25, 170–171]. Однако вместе с ними внимание ученых привлекали отдельные хорошо сохранившиеся бронзовые и железные предметы древнего и средневекового вооружения. В составе коллекции, привезенной Д. Г. Мессершмидтом, имелись отдельные железные трехлопастные и трехгранно-трехло-пастные наконечники стрел различных форм, характерные для вооружения культуры енисейских кыргызов [Борисенко, Худяков, 2005. Рис. 18]. В ходе работы Великой Северной экспедиции Императорской Академии наук по инициативе Г. Ф. Миллера и И. Г. Гмелина были произведены раскопки древних захоронений и собрана представительная коллекция, в составе которой имелись бронзовые чеканы и кинжалы, бронзовая средневековая бляшка с изображением конного лучника [Миллер, 1999. Рис. 24; 27]. Участниками этой экспедиции собраны многие информативные русские летописные письменные источники, повествующие в том числе о военных столкновениях отрядов русских казаков и служилых людей с тюркскими и монгольскими кочевниками в южных районах Западной Сибири [Миллер, 2000. С. 107–134]. В сочинении П. С. Палласа, подготовленном по результатам его путешествия по Северной Азии, приведены рисунки тагарских бронзовых кинжалов [Борисенко, Худяков, 2005. Рис. 47]. И. П. Фальк описал несколько антропоморфных каменных изваяний из Минусинской котловины [1824. C. 532]. В конце XVIII в. путешествие по Алтаю, степям Казахстана и долине Иртыша до оз. Нор-Зайсан совершил И. Э. Сиверс. Он произвел раскопки двух захоронений, в одном из которых обнаружил древний бронзовый котел. Им было также раскопано средневековое погребение с конем, в котором найдены палаш и железные трехлопастные наконечники стрел [Борисенко, Худяков, 2005. С. 136].

В 1840–1843 гг. по территории степных районов Западной Сибири, равнинного Алтая, а также по «Киргизской степи» (северным и восточным районам Казахстана), входившим ранее в состав Джунгарии, совершил путешествие А. И. Шренк. Наряду с изучением природных условий он весьма деятельно интересовался историей и собрал значительную коллекцию древних и средневековых предметов, вероятно, происходивших из раскопок бугровщиков. В Каракаралинском округе им был раскопан курган, который он отнес к «чуди». Несмотря на то что сопроводительного инвентаря обнаружено не было, оказались зафиксированы некоторые конструктивные особенности изученного погребального сооружения [Демин, 1989. С. 52]. Среди собранных А. И. Шренком археологических находок представлены разнообразные изделия, изготовленные из камня, бронзы и железа. Особый интерес представляют разнообразные бронзовые и железные предметы вооружения, которые могут быть предметом целенаправленного оружиеведческого изучения. В составе коллекции имеется весьма редкая археологическая находка – бронзовая подвесная бляшка, на которой изображен пеший лучник в шлеме и панцире, с луком и стрелой в руках, c колчаном на поясе, с округлым щитом за спиной [Борисенко, Худяков, 2005. С. 158]. Данный экземпляр неоднократно привлекал внимание исследователей и заслуживает самостоятельного научного изучения. Большая часть артефактов, привезенных из экспедиции А. И. Шренком, еще не становилась предметом научного исследования.

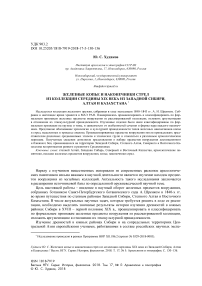

В числе находок различных железных предметов вооружения имеется единственный наконечник копья. Сведений о его местонахождении в коллекционной описи нет. Длина пера – 12 см, ширина – 2,4 см, длина втулки – 10,4 см. Наконечник копья с остроугольным острием, удлиненно-ромбическим пером, покатыми плечиками, длинной конической втулкой с вытянутым, сомкнутым по всей длине швом и округлым отверстием в нижней части втулки, которое было предназначено для крепления к древку (рис. 1, 1 ). По материалу изготовления он относится к классу железных, по способу крепления насада – к отделу втульчатых. По сечению пера его можно отнести к группе наконечников копий с уплощенно-ромбическим в сечении пером. По форме пера изделие выделено в отдельный тип. Тип 1 представлен удлиненно-ромбическими наконечниками копий.

Рис. 1. Железные наконечник копья, трехлопастные и плоские наконечники стрел: 1 – наконечник копья; 2 – 8 – трехлопастные наконечники стрел; 9 , 10 – плоские наконечники стрел

В течение раннего Средневековья подобные копья с уплощенно-ромбическим в сечении пером удлиненно-ромбической формы были на вооружении у кимакских воинов в Верхнем Приобье и Степном Алтае. В последующем близкие по форме экземпляры применялись населением равнинных районов Алтая. В позднем Средневековье оружие с аналогичным сечением и формой пера на удлиненной конической втулке имелось на вооружении у сибирских татарских воинов. В это же время телеуты Верхнего Приобья и Степного Алтая имели в своем распоряжении копья с плоским в сечении пером удлиненно-ромбической формы с завитками-отрожками на шейке. Казахские воины использовали копья с трехгранными, ромбическими, квадратными и плоскими в сечении наконечниками.

Судя по приведенным выше аналогиям, втульчатый наконечник копья можно отнести к комплексу вооружения воинов Верхнего Приобья и Степного Алтая развитого Средневековья.

Большую часть находок в составе изучаемого собрания составляют наконечники стрел. По материалу изготовления все они относятся к одному классу – железных, по способу наса- да – к отделу черешковых. По сечению пера выделяется две группы наконечников. К первой относятся наконечники с трехлопастным в сечении пером. По форме пера среди

них выделяется несколько типов наконечников.

Тип 1 объединяет два вытянуто-пятиугольных наконечника стрел. Сведения о местонахождении отсутствуют. Длина пера – 5,2 см, ширина – 3,5 см, длина черешка – 5,5 см. Наконечники с остроугольным или тупоугольным острием, вытянуто-пятиугольным пером, прямыми плечиками и выделенным упором. В нижней части лопастей одного из них имеется по три округлых отверстия, одно из которых крупнее двух других. На лопастях пера другого экземпляра есть по одному крупному округлому отверстию. Одна из его лопастей повреждена и частично обломана (рис. 1, 2 , 5 ).

Тип 2 включает один удлиненно-шестиугольный наконечник стрелы. Данных о его местонахождении нет. Длина пера – 5 см, ширина – 4 см, длина черешка – 7,2 см. Наконечник с тупоугольным острием, удлиненно-шестиугольным пером, покатыми плечиками, упором. В нижней части лопастей имеются крупные округлые отверстия (рис. 1, 3 ).

Тип 3 состоит из трех удлиненно-ромбических наконечников стрел. Один из них происходит из местонахождения Шемонаиха в Степном Алтае. Длина пера – 6 см, ширина – 2,7 см, длина черешка – 2,7 см. Наконечники с остроугольным острием, удлиненно-ромбическим пером и покатыми плечиками. У одного из них выделен упор (рис. 1, 4 , 7 , 8 ).

Тип 4 представлен единичным боеголовковым наконечником стрелы. Сведений о его местонахождении не имеется. Длина пера – 2,7 см, ширина – 1,2 см, длина черешка – 5,5 см. Наконечник с остроугольным острием, выделенной боеголовкой удлиненно-треугольной формы и короткой шейкой с упором (рис. 1, 6 ).

Ко второй группе стрел относятся железные наконечники с плоским в сечении пером. По форме пера выделяется несколько типов.

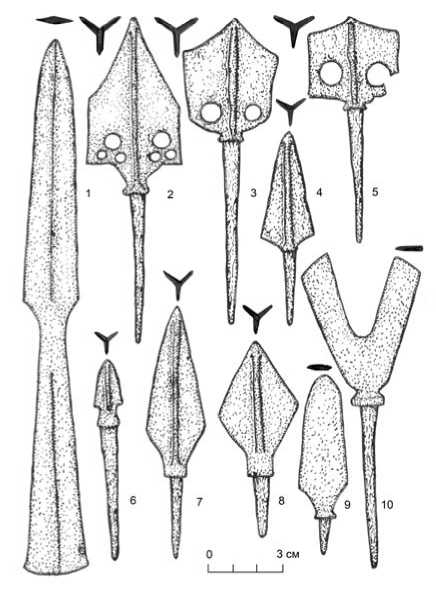

Тип 1 – овально-крылатые наконечники стрел. Выделено три экземпляра. Информации о местонахождении нет. Длина пера – 9,5 см, ширина – 5,2 см, длина черешка – 6,2 см. Наконечники с овальным острием, выступающими крыльями, пологими или полуовальными плечиками, выделенным упором (рис. 2, 1 , 5 , 7 ).

Тип 2 представлен пятью секторными наконечниками. Данные о местонахождении отсутствуют. Длина пера – 7,5 см, ширина пера – 4 см, длина черешка – 5,5 см. Наконечники стрел с закругленным острием, широким пером, пологими плечиками, выделенным упором (рис. 2, 2 , 4 , 6 , 8 ).

Тип 3 – форма наконечников полуовальная. Включает два экземпляра. Сведения о местонахождении отсутствуют. Длина пера – 7,5 см, ширина – 3,2 см, длина черешка – 2,6 см. Наконечники с закругленным острием, полуовальным пером, пологими или покатыми плечиками, упором (рис. 1, 9 ; 2, 3 ).

Тип 4 объединяет два вильчатых наконечника стрел. Информации о местонахождении нет. Длина пера – 7 см, ширина – 2,6 см, длина черешка – 7 см. Наконечники со скошенными двумя остриями, раздвоенным пером, пологими плечиками, упором (рис. 1, 10 ).

Несмотря на то что о местонахождении большей части артефактов нет каких-либо данных, ранее было высказано предположение о том, что эти все эти предметы вооружения были найдены в «чудских» могилах [Демин, 1989. С. 52]. Однако вполне возможно, что они были обнаружены на поверхности.

Рис. 2. Железные плоские наконечники стрел ( 1 – 8 )

Железные трехлопастные наконечники стрел разных форм получили достаточно широкое распространение в составе оружейных комплексов народов Центрально-Азиатского историко-культурного региона в хунно-сяньбийскую эпоху и продолжали применяться вплоть до этнографической современности. Трехлопастные стрелы удлиненно-ромбической формы использовались хуннскими лучниками в Южной Сибири и Центральной Азии в III в. до н. э. – II в. н. э. [Коновалов, 1976. Табл. I, 1 ; Давыдова, 1985. Рис. XII, 2 – 3 ]. Схожие экземпляры с трехлопастным в сечении пером удлиненно-ромбической и удлиненно-шестиугольной формы были обнаружены в составе сопроводительного инвентаря в памятниках кок-пашской культуры Восточного Алтая второй четверти I тыс. н. э. [Бобров и др., 2003. Рис. 27, 8 – 10 ; 29, 1 , 4 ]. В наборе железных стрел кокэльской культуры в Туве представлены удлиненноромбические, удлиненно-шестиугольные и боеголовковые наконечники. Подобные трехлопастные изделия вытянуто-пятиугольного и удлиненно-шестиугольного типов имелись в арсенале древнетюркских лучников в Горном Алтае во время существования Первого Тюркского и Второго Восточного Тюркского каганатов [Горбунов, 2006. С. 28–29]. Близкие по своим конструктивным особенностям массивные трехлопастные наконечники вытянутопятиугольной, удлиненно-шестиугольной и удлиненно-ромбической формы были на вооружении у енисейских кыргызов в Южной Сибири в течение раннего и развитого Средневековья. Трехлопастные стрелы с выделенной боеголовкой и укороченной шейкой с упором применялись в эпоху Кыргызского Великодержавия (IX–X вв.). Трехлопастные вытянуто-пятиугольные, удлиненно-шестиугольные и удлиненно-ромбические экземпляры были на вооружении у древнетюркских стрелков в конце I тыс. н. э. В развитом Средневековьем трехлопастные наконечники стрел удлиненно-ромбической и удлиненно-шестиугольной форм имелись на вооружении у енисейских кыргызов; удлиненно-шестиугольные применялись кыштымскими племенами Южной Сибири и воинами Степного Алтая.

Железные наконечники стрел с плоским в сечении пером начали применяться в конце I в. до н. э. – начале I в. н. э. хуннами в Центральной Азии [Коновалов, 1976. Табл. I, 7]. В последующий период они были на вооружении у сяньбийских воинов. В течение раннего Средневековья в арсенале древнетюркских лучников были стрелы с плоскими железными наконечниками овально-крылатой, секторной и вильчатой формы. Изделия подобных типов имелись в наборе енисейских кыргызов и вассальных им племен кыштымов, у населения Тувы и степного Алтая, а также восточных кыпчаков, проживавших на территории Южной Сибири в развитом Средневековье. Близкие по форме секторные плоские экземпляры сохранялись на вооружении у сибирских татар в Западной Сибири в позднем Средневековье и вплоть до начала Нового времени. В памятниках Прииртышья, относящихся к началу II тыс. н. э., есть плоские вильчатые стрелы [Коников, 1987. С. 165]. В вооружении сибирских татар имеются подобные наконечники с плоским в сечении пером овально-крылатой формы [Матвеев, Татауров, 2012. Рис. 36, 38, 39].

В итоге проведенного нами изучения коллекции А. И. Шренка установлено, что, судя по приведенным аналогиям, она содержит предметы вооружения, которые могли принадлежать кимакам, восточным кыпчакам, сибирским татарам, енисейским кыргызам и другим этносам, проживавшим на территории Западной и Южной Сибири, Восточного Казахстана в раннем, развитом и позднем Средневековье.

Список литературы Железные копье и наконечники стрел из коллекции середины XIX века из Западной Сибири, Алтая и Казахстана

- Бобров В. В., Васютин А. С., Васютин С. А. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III-VII века). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. 223 с.

- Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С. Изучение древностей Южной Сибири немецкими учеными XVIII-XIX вв. / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2005. 270 с.

- Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. Ч. 2: Наступательное вооружение (оружие). 232 с.

- Давыдова А. В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) - памятник хунну в Забайкалье. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 111 с.

- Демин М. А. Первооткрыватели древностей. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989. 120 с.

- Фальк И. П. Записки путешествия академика Фалька // Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою Академиею наук, по предложению президента. СПб.: [Б. и.], 1824. Т. 4. 546 c.

- Коников Б. А. О вооружении прииртышского населения начала II тыс. н. э. (по материалам памятников Омской области) // Военное дело древнего населения Северной Азии. Новосибирск: Наука, 1987. С. 163-171.

- Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. 248 с.

- Матвеев А. В., Татауров С. Ф. Сибирское ханство: военно-политические аспекты истории. Казань: Изд-во «Фэн», 2012. 260 с.

- Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. М.: Вост. лит., 1999. Т. 1. 630 c.

- Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. М.: Вост. лит., 2000. Т. 2. 796 c.

- Brentijes B., Vasilievsky R. S. Schamanenkrone im Weltbaum. Kunst der Nomaden Nordasiens. Leipzig: Seemann, 1989. 203 S.