Железные наконечники стрел с Западного Памира

Автор: Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Исследуются железные наконечники стрел, которые были собраны в разное время таджикским археологом А. Д. Бабаевым на территории Западного Памира. В составе коллекции представлены черешковые наконечники, различные по сечению и форме пера. Преобладают изделия с плоским в сечении пером, которые были предназначены для поражения легковооруженных противников, не защищенных металлическими доспехами. В данной группе стрел выделено пять типов наконечников. В изучаемом собрании имеются также несколько наконечников с ромбическим сечением пера, ориентированных на поражение воинов, имевших панцири из железных пластин. Среди них выделено два типа. Прослеживаются аналогии с находками на сопредельных и отдаленных территориях Центрально-Азиатского историко-культурного региона. Проанализировано распространение плоских и ромбических железных наконечников стрел у центрально-азиатского населения со времени их появления в хунно-сяньбийскую эпоху до развитого и позднего Средневековья. На основании изучения аналогий предлагается определить хронологию распространения изученных типов железных наконечников стрел.

Западный памир, средневековье, оружие дистанционного боя, железные наконечники стрел, сравнительный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147219534

IDR: 147219534 | УДК: 902.

Текст научной статьи Железные наконечники стрел с Западного Памира

Археологические материалы, в том числе предметы вооружения дистанционного боя – накладки на луки и наконечники стрел с территории Памира, остаются почти не известными археологам и исследователям древнего и средневекового оружия Северной и Центральной Азии. Однако такие находки с Памирского нагорья могут представлять определенный интерес для ору-жиеведов при проведении сравнительных исследований в области вооружения средневековых кыргызов Енисея и Тянь-Шаня. Известно, что в настоящее время в высокогорных районах Памира проживают памирские кыргызы.

В начале 1970-х гг. автор настоящей статьи принял участие в археологической экс- педиции Института истории им. А. Дониша Академии наук Таджикистана под руководством М. А. Бубновой на памятнике Базар-Дара, относящемся к развитому Средневековью. Объект располагался на Памирском плато, входившим в состав Гор-но-Бадахшанской автономной области Таджикистана. В ходе работы удалось ознакомиться с археологическими материалами, среди которых имеются отдельные железные наконечники стрел; были также изучены средневековые археологические памятники [Бубнова, 1977].

В дальнейшем, в конце 1980-х гг., изображения нескольких предметов вооружения, включавших небольшую коллекцию железных наконечников стрел, происходя- щих с территории Западного Памира, были переданы для изучения автору статьи другим исследователем из Таджикистана – А. Д. Бабаевым, который в течение ряда лет проводил исследования на разновременных археологических памятниках на территории Западного Памира.

В истории археологического изучения Средней Азии к исследованию оружия дистанционного боя древнего населения Памира обращалось несколько известных ученых-археологов. Одним из первых вопросов изучения вооружения древнего населения Памира коснулся в своем монографическом исследовании А. Н. Бернштам [1952]. Он описал находку деревянного колчана, обтянутого кожей, бронзовых, железных, костяных и деревянных наконечников стрел из памятника сакской культуры Памирская I из Восточного Памира.

В статьях А. Д. Бабаева были охарактеризованы находки деревянной кибити лука, деревянных стрел, кожаного и деревянного колчанов, бронзовых и железных наконечников стрел, обнаруженных в ходе раскопок памятника Тегерман-Су на Западном Памире [1964. С. 25, 28; 1965. С. 76, 78], В монографическом исследовании Б. А. Литвинского анализировались данные о сложносоставных луках, исходным районом происхождения которых он обозначил «сибиро-монгольские степи», ссылаясь на находки А. П. Окладникова в неолитических памятниках серовского этапа в Прибайкалье [Литвинский, 1972. С. 84]. Среди железных наконечников стрел он отметил находку трехгранно-трехлопаст-ного черешкового наконечника из Кургак-ского могильника и наконечник с головкой листовидных очертаний [Там же. С. 99. Табл. 35, 1 ].

В обобщающем диссертационном исследовании А. Д. Бабаева освещены вопросы истории изучения этого района, охарактеризованы археологические комплексы позднего бронзового века, материалы культуры саков, памятники кушанской эпохи и раннего Средневековья. В составе предметного комплекса культур древних номадов Памира были проанализированы некоторые находки предметов вооружения и фортификационные сооружения [Бабаев, 1989. С. 14, 18–21, 23–24]. Находки предметов вооружения, в том числе некоторые наконечники стрел из исследованных в прошлом археологических памятников Памира сакского вре- мени, охарактеризованы в начале 1990-х гг. в работе Ю. А. Заднепровского [1992. C. 97].

Однако во всех известных работах находки средневекового оружия не выступали непосредственным объектом специального целенаправленного оружиеведческого исследования. Поэтому рассматриваемая коллекция железных наконечников стрел из Западного Памира может представлять самостоятельный научный интерес в деле изучения оружия дистанционного боя в составе комплекса боевых средств населения данного района Центрально-Азиатского историкокультурного региона в Средние века. Это и составляет актуальность и новизну нашего исследования.

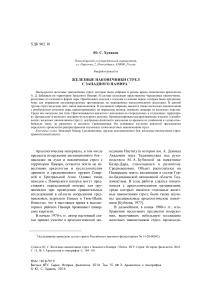

По сведениям, полученным от А. Д. Бабаева, в составе анализируемой коллекции имеются случайные находки, обнаруженные им в разное время вне комплексов и без привязки к определенным местонахождениям, однако все они происходят с территории Западного Памира. Это наконечники стрел, которые по формальным признакам могут быть отнесены к одному классу – железных, и одному отделу – черешковых (см. рисунок). По сечению пера они делятся на разные группы. По форме пера среди них фиксируется несколько типов.

Большая часть наконечников может быть отнесена к первой группе – с плоским в сечении пером.

Группа I – плоские. По форме пера подразделяется на несколько типов.

Тип 1 – удлиненно-треугольные. В составе коллекции такой наконечник всего один. Дина пера – 6,5, ширина – 3, длина черешка – 5 см. Имеет закругленное острие, удлиненно-треугольное перо, прямые плечики, удлиненную шейку и упор (см. рисунок, 1 ).

Тип 2 – удлиненно-овальные. Изучено 2 экз. Длина пера – 6,5, ширина – 2,5, длина черешка – 5 см. Наконечники имеют закругленное острие, удлиненно-овальное перо, покатые плечики, короткую шейку с упором (см. рисунок, 2 , 3 ).

Тип 3 – боеголовковые. Представлен одним экземпляром. Длина пера – 5,3, ширина – 2, длина черешка – 3 см. Наконечник обладает остроугольным острием, ромбической боевой головкой, удлиненной шейкой с упором (см. рисунок, 4 ).

Тип 4 – секторные. Данный тип также включает в себя только один экземпляр.

Железные наконечники стрел с Западного Памира: 1 – 5 , 8 – 10 – плоские; 6 , 7 , 11 – ромбические

Длина пера – 7 см, ширина – 4,6, длина черешка – 6 см. Наконечник обладает закругленным острием, секторным пером, покатыми плечиками, выделенной шейкой, упором (см. рисунок, 5 ).

Тип 5 – овально-крылатые. Представлен одним экземпляром. Длина пера – 8,5 см, ширина – 4, длина сохранившейся части черешка – 3,5 см. Наконечник отличается при-остренным острием, овально-крылатым пером, упором (см. рисунок, 8 ).

Тип 6 – вильчатые. Встречены две таких стрелы. Длина пера – 9, ширина – 3, длина черешка – 5,5 см. Наконечники отличаются раздвоенным острием, вильчатым пером, пологими плечиками. Один из них снабжен вогнутыми скобами с обеих сторон пера при подходе к черешку (см. рисунок, 9 ). У второго имеется выступающий упор (см. рисунок, 10 ).

Группа II – ромбические. Представлена двумя типами.

Тип 1 – удлиненно-ромбические, 2 экз. Длина пера у каждого – 7,5, ширина – 2, длина черешка – 3 см. Наконечники обладают остроугольным острием, удлиненноромбическим пером, покатыми плечиками, выступающим упором (см. рисунок, 7 , 11 ).

Тип 2 – боеголовковые. Включает один экземпляр. Длина пера – 10, ширина – 1,3, длина черешка – 2,5 см. Наконечник обладает остроугольным острием, выделенной боевой головкой удлиненно-ромбической формы и удлиненной шейкой с упором (см. рисунок, 6 ).

Железные стрелы с плоским в сечении пером вошли в употребление у воинов центрально-азиатских народов еще в хуннское время [Худяков, 1986. С. 31–33, 38]. В дальнейшем подобные стрелы активно исполь- зовались сяньбийцами, у которых на вооружении имелись плоские наконечники с асимметрично-ромбическим, удлиненно-ромбическим, вильчатым, секторным пером.

Некоторые формы плоских железных наконечников стрел были на вооружении у древних этносов Южной Сибири, испытавших хуннское и сяньбийское влияние [Тетерин, 2004. С. 47]. В раннем Средневековье плоские наконечники стрел асимметричноромбической, удлиненно-ромбической, секторной и вильчатой форм имелись на вооружении у древних тюрок в Центральной Азии [Там же. С. 146–147. Рис. 65]. Однако в памятниках западных тюрок, исследованных на Тянь-Шане и в Семиречье, находки железных плоских стрел единичны. Один плоский асимметрично-ромбический наконечник был обнаружен в древнетюркском погребении с конем на памятнике Беш-Таш-Короо I в Кочкорской долине Тянь-Шаня.

В развитом Средневековье, с выходом на историческую арену Центрально-Азиатского историко-культурного региона, а затем и всего Евразийского континента монгольских народов, для которых подобные стрелы были наиболее характерны, плоские наконечники распространились практически повсеместно. Плоские стрелы асимметрично-ромбической, удлиненно-ромбической, секторной и вильчатой форм были на вооружении у киданьских и монгольских воинов. В течение этого исторического периода железные наконечники с плоским пером асимметрично-ромбических, удлиненно-ромбических и секторных очертаний были привычным оружием и для населения Тянь-Шаня, воины которого входили в состав вооруженных сил одного из основных государственных образований в составе Монгольской империи – Чагатайского улуса [Табалдиев, Солтобаев, 1995. С. 108–110. Рис. 6].

Набор плоских стрел из состава рассматриваемой коллекции с территории Западного Памира отличается определенным своеобразием оформления пера у наконечников разных типов по сравнению с близкими формами на сопредельных территориях Средней и Центральной Азии. В частности, у удлиненно-треугольного и удлиненноовальных изделий выделяются закругленное острие и переход пера к плечиками, а также выраженная шейка (см. рисунок, 1–3). Бое-головковый наконечник отличается от по- добных широко распространенных среди монгольских народов стрел укрупненной ромбической боевой головкой и шейкой с упором (см. рисунок, 4). Для секторного наконечника характерно нетрадиционное у подобных стрел овальное перо, покатые плечики и выделенная шейка с упором (см. рисунок, 5). У овально-крылатого наконечника необычно приостренное острие и выделенный упор (см. рисунок, 8). Вильчатые стрелы отличаются необычайно углубленной развилкой, длинными концами и оригинальностью выделенных с двух сторон выступов, применявшихся в качестве упора (см. рисунок, 9, 10). Данные особенности могут свидетельствовать о том, что подобное оформление наконечников стало результатом местной, характерной именно для района Западного Памира, переработки широко распространенных в Центральной Азии форм стрел, типичных для монголов на протяжении развитого и позднего Средневековья.

В отношении форм бронебойных, ромбических в сечении, наконечников стрел из Западного Памира можно сказать, что близкие по конфигурации четырехгранные изделия с удлиненно-ромбическим пером также появились в Центральной Азии у хуннских воинов [Худяков, 1986. С. 31]. Однако в материалах хуннской культуры подобные находки единичны. Отдельные образцы четырехгранных удлиненно-ромбических наконечников стрел представлены в предметном комплексе кокэльской культуры [Там же. С. 71]. В то же время подобные стрелы не были характерны для сяньбийцев. Ромбические в сечении наконечники представлены в наборе оружия воинов булан-ко-бинской культуры и в памятниках айрыдаш-ского типа хунно-сяньбийской эпохи в Горном Алтае. Четырехгранные в сечении наконечники удлиненно-ромбической и бое-головковой форм были на вооружении у древнетюркских воинов Горного Алтая и Монголии [Там же. С. 146]. Для западных тюрок были характерны четырехгранные наконечники стрел с пером вытянуто-пятиугольной формы. В раннем Средневековье удлиненно-ромбические четырехгранные изделия были характерны также для уйгуров; подобные наконечники в этот период имелись на вооружении у енисейских кыр-гызов и кимаков [Там же. С. 171–172, 186]. В то же время в памятниках Тянь-Шаня, да- тирующихся развитым Средневековьем, четырехгранные или ромбические в сечении наконечники стрел не зафиксированы [Та-балдиев, 1996. С. 120–121]. Проследить, с какой территории на Западный Памир попали бронебойные стрелы с ромбическими в сечении наконечниками, в настоящее время не представляется возможным. Вероятнее всего, подобные стрелы могли быть заимствованы жителями Памира у населения Средней Азии и Восточного Туркестана в развитом и позднем Средневековье.

Наличие в составе комплекса средств ведения дистанционного боя лучников из Западного Памира широкого спектра не бронебойных стрел с плоскими в сечении наконечниками разных форм и двух типов бронебойных, ромбических в сечении, наконечников стрел свидетельствует о возможности поражать на дистанции полета стрелы как легковооруженного, так и защищенного металлическими доспехами противника.

Список литературы Железные наконечники стрел с Западного Памира

- Бабаев А. Д. Археологические разведки на Памире в 1961 г. // Археологические работы в Таджикистане. Душанбе, 1964. Вып. 9. (Тр. Ин-та истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН Таджикской ССР. Т. 42). C. 25-33.

- Бабаев А. Д. Уникальные находки из погребальных сооружений Западного Памира // Изв. Отделения общественных наук АН Таджикской ССР. 1965. № 1. С. 71-81.

- Бабаев А. Д. Историко-археологический очерк Западного Памира: Автореф. дисс. … д-ра ист. наук. Душанбе, 1989. 45 с.

- Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая // Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. № 26. С. 305-310.

- Бубнова М. А. Работы Памирского отряда // Археологические открытия 1976 года. М.: Наука, 1977. 560 с.

- Заднепровский Ю. А. Ранние кочевники Памира // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР. М.: Наука, 1992. С. 95-100.

- Литвинский Б. А. Древние кочевники «Крыши мира». М.: Наука, 1972. 269 c.

- Табалдиев К. Ш., Солтобаев О. А. Предметы вооружения из погребений центрального Тянь-Шаня (I половина II тысячелетия н. э.) // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. С. 108-124.

- Табалдиев К. Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. Бишкек: Айбек, 1996. 256 с.

- Тетерин Ю. В. Вооружение кочевников Горного Алтая берельской эпохи // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 2004. Вып. 1. С. 37-82.

- Худяков Ю. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 268 с.