Железный наконечник копья редкой формы (из собрания Иркутского областного краеведческого музея)

Автор: Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается железный наконечник копья из собрания Иркутского областного краеведческого музея. Рассматриваются особенности конструкции пера наконечника в свете развития колющего древкового оружия в регионах Центральной Азии и Южной Сибири в периоды древности, Средневековья и Нового времени. Предлагаются атрибуция данной находки, определение ее хронологии и культурной принадлежности.

Центральная азия, южная сибирь, древность, средневековье, новое время, древковое колющее оружие, железный наконечник копья, русские воины

Короткий адрес: https://sciup.org/14737340

IDR: 14737340 | УДК: 903.224

Текст научной статьи Железный наконечник копья редкой формы (из собрания Иркутского областного краеведческого музея)

В истории исследования русского вооружения и военного искусства позднего Средневековья и Нового времени в Сибири и на Дальнем Востоке в течение всего периода развития отечественной историографии не уделялось достаточного внимания изучению холодного наступательного оружия ближнего боя, поскольку считалось, что в этот период оно не играло существенной роли в бою. Исследователи XVIII–XIX вв. полагали, что успешное продвижение русских военных отрядов в Северной и Центральной Азии стало возможным в результате владения огнестрельным оружием и строительства оборонительных сооружений – острогов [Зиннер, 1968. C. 47; Словцов, 1995. C. 88-89]. Между тем наряду с использованием огнестрельного оружия, русским служилым людям, в том числе воинам, набранным из коренных сибирских народов, приходилось постоянно применять в боевых условиях различные виды холодного оружия и средства индивидуальной защиты. По мнению ряда военных историков, в составе российских войск в XVI–XVII вв. существовали специализированные подраз- деления воинов-копейщиков. Другие исследователи отрицают это для указанного периода [Марголин, 1948. C. 85-86].

В действительности в арсенале средств ведения ближнего боя у русских воинов были различные виды и типы древкового колющего оружия – копья, пики и рогатины, как российского, так и сибирского ремесленного производства. В составе такого вооружения, привезенного из европейской части страны, имелись и импортные предметы западно-европейского производства, которые, вероятно, поступали в Сибирь в качестве оружия иностранных военных специалистов, приглашенных царским правительством [ Бобров, Худяков, 2010. C. 176-178 ] .

В ходе раскопок археологических памятников русского населения в Сибири находки предметов вооружения ближнего боя или средств защиты встречаются достаточно редко, поскольку оружие в русских острогах хранилось в составе государственных оружейных арсеналов «государевой казны». Оно выдавалось воинам перед походами и после их завершения снова сдавалось

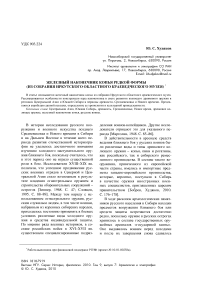

Железный наконечник копья из собрания Иркутского областного краеведческого музея

на хранение в эти оружейные хранилища. На таких складах оружие хранилось даже спустя многие десятилетия после того, как оно переставало использоваться в реальных

боевых условиях – вплоть до конца XVIII в. Благодаря подобной практике, с оружием русских служилых людей, хранившимся в Красноярске, смог ознакомиться и описать его известный ученый и путешественник, один из участников Великой Северной экспедиции, И. Г. Гмелин [ Зиннер, 1968. C. 159 ] . Вероятно, с течением времени это устаревшее и давно вышедшее из употребления оружие каким-то образом утилизировалось. Однако в составе музейных коллекций ряда сибирских городов, часть которых была собрана благодаря инициативе местных жителей, краеведов и любителей старины в XIX – начале XX вв., хранится значительное количество случайно найденных металлических предметов вооружения, относящихся к позднему Средневековью и Новому времени. Среди них встречаются предметы редкой, необычной конструкции, которые заслуживают самостоятельного описания и изучения.

В частности, в собрании Иркутского областного краеведческого музея хранится довольно необычный по конструктивным особенностям своего пера железный наконечник копья. В коллекционной описи эта находка определена как «якутское копье» (ИОКМ, № 10199–1, 10199–4). К сожалению, установить местонахождение и обстоятельства находки не удалось. Надо полагать, что этот наконечник копья мог получить свое настоящее название «якутское копье» по региону, в котором был обнаружен.

Наконечник имеет достаточно редкое по своей конструкции, уплощенно-трехгранное в сечении, перо удлиненно-ромбической формы с остроугольным острием и покатыми плечиками, выделенный многогранный упор, который русские воины называли «яблоко», и коническую втулку, расширяющуюся к основанию. На нижней части втулки выполнена фигурная петля, с перехватом, округлым расширением и небольшим трапециевидным выступом. На втулке и петле имеются три округлых отверстия для гвоздей или заклепок – для крепления наконечника к древку копья. Длина пера со втулкой и петлей – 31 см, длина пера – 16 см, ширина пера – 4 см (см. рисунок). Весьма необычным у данной находки, не встречающимся среди всех известных к настоящему времени железных наконечников копий разных древних и средневековых культур Се- верной и Центральной Азии, является уплощенно-трехгранная конфигурация сечения пера.

Среди известных якутских наконечников копий подобного по форме сечения пера не выявлено. На вооружении у якутских воинов в позднем Средневековье и в Новое время были втульчатые рогатины с двухлопастным, ромбических, или линзовидным в сечении массивным пером удлиненноромбической формы, а также и «пальмы» с втульчатым, или черешковым, массивным, трехгранным в сечении, однолезвийным наконечником, похожим на клинок ножа [ Архипов, 1991. C. 125; Бобров, Худяков, 2006; 2008. C. 308–310, рис. 966–10, 13–14, 16–18; История Сибири, 1968. C. 391 ] .

Металлические наконечники копий получили распространение в культурах Центрально-Азиатского региона в эпоху развитой бронзы. На территории Минусинской котловины наиболее ранняя находка бронзового втульчатого наконечника копья была сделана в погребении окуневской культуры [ Вадецкая, 1981. C. 18 ] . Изображения копий с массивными удлиненно-ромбическими наконечниками в руках у мифологических персонажей встречаются на каменных плитах этой культуры. Однако в это время соседями окуневских племен еще применялись копья с каменными наконечниками. Так, каменный наконечник копья обнаружен между ребер погребенного мужчины в могильнике Моисеиха на берегу Енисея [ Там же. C. 19 ] .

В отнесенных исследователями к сей-минско-турбинскому транскультурному феномену комплексах культур развитого бронзового века, исследованных в разные годы в Среднем Прииртышье, или обнаруженных на поверхности в Горном и Степном Алтае, Северном и Восточном Казахстане, в Монголии, представлены хорошо сохранившиеся бронзовые втульчатые наконечники копий и дротиков с двухлопастным, или в редких случаях с плоским пером [Кирюшин, 2002. C. 65–66; Кочеев, 1997; Мазниченко, 1985. C. 152; Матющенко, Синицина, 1988. С. 88; Черных, Кузьминых, 1989. C. 65, 67, 70, 79, 88; Молодин, Нескоров, 2010. C. 59-62]. По представлениям ряда исследователей, военные отряды сейминско-тур-бинских племен состояли из пеших воинов, применявших шереножное построение и тактику, характерную для античной фаланги, поэтому названы ими «сибирской фалангой» [Кожин, 1993. C. 26]. С этого времени копья с бронзовыми наконечниками для воинов из кочевых скотоводческих племен, населявших северные районы Евразийского пояса степей, стали ведущим специализированным видом оружия [Худяков, 1989. C. 28-30; 1995. C. 86]. Копья-багры, согласно оценке П. М. Кожина, были предназначены для борьбы с лыжниками, передвигавшимися на буксире с помощью лошадей [Кожин, 1993. C. 34]. Согласно оценке других ученых, копьями с крюками были вооружены всадники, которые использовали это оружие для борьбы против воинов, атакующих противника на боевых колесницах [Черных, Кузьминых, 1989. C. 272]. Более вероятно, что такие копья-багры применялись пешими воинами для того, чтобы выдергивать щиты из рук своих противников в ходе ближнего боя [Худяков, 1995. C. 83].

В дальнейшем в эпоху развитой бронзы металлические копья входили в состав вооружения и самих воинов-колесничих, отряды которых составляли главную ударную силу индо-арийских кочевых племен, расселившихся в пределах западного ареала степного пояса Евразии [ Кузьмина, 1994. C. 192 ] .

Возрастание роли тактики таранной атаки боевых колесниц в военном деле древних номадов Центрально-Азиатского региона в эпоху поздней бронзы несколько уменьшило употребление копий в ближнем бою. В материалах культуры херексуров и олен-ных камней таких наконечников не найдено. Сравнительно редко копья с бунчуками и знаменами изображались на оленных камнях [ Волков, 1981. C. 159 ] . Значительным своеобразием отличаются бронзовые наконечники копий, которые были на вооружении у кочевых племен карасукской культуры позднего бронзового века Минусинской котловины. На поселении Каменный Лог было найдено бронзовое литое копье с двухлопастным острием, плоскими лопастями с прорезью между ними, образующей раздвоенный насад [ Вадецкая, 1986. C. 55 ] . Подобные наконечники были найдены также в Красноярской лесостепи и Горном Алтае.

Втульчатые двухлопастные наконечники дротиков применялись для поражения про- тивника на дистанции его метания воинами-колесничими культуры плиточных могил Монголии и Забайкалья. Воины-пехотинцы из состава военных отрядов племен этой культуры имели на вооружении копья с двухлопастными и трехлопастными наконечниками [Гришин, 1981. C. 184]. Бронзовые наконечники копий и дротиков с двухлопастным пером были обнаружены в Осинкинском могильнике позднего бронзового века в Верхнем Приобье [Савинов, 1975. C. 94].

В эпоху раннего железа копья, по-видимому, не имели достаточно широкого распространения среди номадов – носителей культур скифского облика в ЦентральноАзиатском регионе, поскольку основными видами оружия ближнего и рукопашного боя у них в это время были чеканы, акинаки и кинжалы. Копья и дротики с бронзовыми втульчатыми наконечниками были обнаружены в памятниках культур саков Средней Азии. Они имеют двухлопастное или уплощенно-ромбическое в сечении перо различных форм. Среди таких находок известен один железный втульчатый наконечник копья с уплощенно-линзовидным в сечении пером. К числу необычных, вероятно, поисковых форм того времени можно отнести комбинированное оружие, сочетавшее на одном конце рукояти наконечник копья с двухлопастным пером, а на другой – боевой топорик [ Иванов, 2007. C. 5 8-63 ] . Бронзовые втульчатые наконечники копий с двухлопастным пером имелись на вооружении у воинов культур, носители которых населяли некоторые южные районы Сибири. Подобные наконечники были обнаружены на территории Горного Алтая. Они отнесены к раннескифскому времени [ Суразаков, 1979. C. 180; Кирюшин, Тишкин, 1997. C. 84 ] . Бронзовые втульчатые копья с двухлопастным пером были обнаружены при раскопках могильника большереченской культуры Ближние Елбаны VII в Верхнем Приобье [ Грязнов, 1956. C. 58, 60; табл. XVIII, 1 , 2 ] . Все известные к настоящему времени бронзовые наконечники копий и дротиков из памятников культур бронзового и раннего железного веков в Центральной Азии и Южной Сибири обладали симметричным сечением пера – уплощенно-ромбическим, линзовидным или плоским.

Роль копья в качестве колющего оружия ближнего боя в кочевом мире Евразии значительно возросла со времени появления панцирной конницы. В конце I тыс. до н. э. – начале I тыс. н. э. отряды катафрактариев – тяжеловооруженных кавалеристов, вооруженных пиками и облаченных в доспехи, появились в составе конных армий сарматских племен. Судя по имеющимся материалам, сарматские воины имели на вооружении копья с втульчатыми железными наконечниками с двухлопастным, уплощенно-линзовидным, или ромбическим в сечении пером удлиненно-ромбической, или удлиненно-овальной формы [ Хазанов, 1971. C. 44-50, 80 ] .

У воинов хунну, которым пришлось столкнуться на полях сражений с хорошо защищенными противниками из армий китайской империи Хань и войск сяньбийских номадов, были на вооружении пики с железными втульчатыми наконечниками и округлым, или трехгранным в сечении пером удлиненно-треугольной формы [Худяков, 1986. C. 44]. Свое дальнейшее развитие древковое колющее оружие ближнего боя в кочевом мире Центральной Азии получило в период существования Сяньбийской державы. У сяньбийских воинов, не обладавших такими дальнобойными сложносоставными луками, которыми были вооружены хунны, и в силу этого уступавших им в дистанционном бою, получили распространение эффективные средства защиты, а также копья, длинные мечи и палаши, с помощью которых они могли побеждать своих противников в ближнем бою. На вооружении у сяньбийских всадников были копья с железными наконечниками, имевшими длинную или короткую коническую втулку и ромбическое или линзовидное в сечении перо удлиненно-ромбических очертаний [Худяков, Юй Су Хуа, 2000. C. 41]. Среди кочевых племен Саяно-Алтая, носителей культур хунно-сяньбийской эпохи, копья получили наиболее значимое распространение в составе комплексов вооружения улуг-хемской и кокэльской культур в Туве [Худяков, 2005. C. 30, 34]. У воинов кенкольской культуры, памятники которой распространены на Тянь-Шане и в Семиречье, были на вооружении копья с железными наконечниками, конической втулкой и линзовидным в сечении пером удлиненно-треугольных очертаний с полуовальным острием [Ко-жомбердиев, Худяков, 1987. C. 91].

В раннем Средневековье копья применялись в ходе таранных атак в ближнем бою тяжеловооруженными панцирными всадниками, а иногда и легковооруженными воинами, которые имелись в составе войск всех кочевых государств Центральной Азии и Южной Сибири. На вооружении у восточнотюркских воинов были копья с железными втульчатыми наконечниками с пером ромбического и линзовидного сечения, удлиненно-ромбической, удлиненно-треугольной и удлиненно-шестиугольной формы [ Худяков, 1986. С. 156-157 ] . В комплексах культуры западных тюрок найдены железные втульчатые наконечники с конической втулкой, с округлым, или линзовидным сечением, и удлиненно-треугольным по форме пером [ Худяков, Табалдиев, 2009. C. 118 ] . В памятниках культуры уйгуров найден единичный железный наконечник копья, у которого было округлое в cечении перо удлиненно-треугольной формы [ Вайнштейн, 1959. Табл. V, 27] . На вооружении у кимак-ских воинов были копья с железными наконечниками, имевшими длинную коническую втулку и ромбическое, линзовидное, или трехлопастное в сечении перо удлиненно-ромбических очертаний [ Худяков, 1986. С. 195 ] .

Наибольшим разнообразием в отношении оформления сечения и конфигурации пера отличаются копья, имевшиеся в раннем Средневековье на вооружении у енисейских кыргызов. В этот период у них применялись копья с железными втульчатыми наконечниками с ромбическим, четырехгранным или квадратным, а также округлым в сечении пером удлиненно-ромбической или удлиненно-треугольной формы [ Худяков, 1980. С. 52-55 ] .

В составе комплекса вооружения куры-кан, обитавших в Прибайкалье, были копья с короткой несомкнутой втулкой и ромбическим в сечении пером удлиненно-треугольной формы. Помимо копий они имели на вооружении пальмы – наконечники с несомкнутой втулкой и трехгранным в сечении удлиненно-треугольным пером, похожим на клинок ножа [ Худяков, 1991. С. 17-19 ] .

В материалах культуры байырку, населявших степные районы Западного Забайкалья, представлены железные наконечники копий с конической втулкой, ромбическим, или линзовидным в сечении пером удлиненно-ромбической формы [ Там же. С. 41 ] .

В составе предметного комплекса бурхо-туйской культуры, соотносимой с племенами шивэй, памятники которой распространены Восточном Забайкалье, представлены железные втульчатые копья и дротики с округлым или четырехгранным в сечении пером, удлиненно-треугольных и удлиненно-ромбических очертаний [ Там же. С. 64-65 ] .

В развитом Средневековье на вооружении у разных кочевых тюркских и монгольских этносов, населявших горные и степные районы Центральной Азии, Восточной и Южной Сибири были копья с различными по сечению и форме железными наконечниками.

Комплекс вооружения воинов енисейских кыргызов XI–XII вв. включал копья с железными наконечниками, имевшими коническую втулку и ромбическое в сечении перо удлиненно-ромбической формы, а также пальмы с короткой конической втулкой и трехгранным в сечении, удлиненно-треугольным пером, подобным клинку ножа [ Худяков, 1980. С. 55, 58 ] .

В составе комплекса вооружения кочевников киданьского периода, изученного на территории Монголии, представлен железный наконечник копья с длинной конической втулкой и трехгранно-трехлопастным в сечении пером удлиненно-треугольной формы [ Худяков, 1991. С. 79 ] .

Значительным разнообразием отличается набор древкового колющего и метательного оружия у средневековых монголов. В его составе представлены копья с железными втульчатыми наконечниками, имевшими коническую, иногда не сомкнутую втулку, линзовидное, ромбическое, трехгранное в сечении перо, ромбической, удлиненноромбической, удлиненно-треугольной и эллипсоидной форм, а также втульчатые и черешковые дротики с округлым, плоским в сечении пером удлиненно-треугольной конфигурации; в некоторых случаях перо снабжено выступающими в сторону древка шипами. Представлены в составе этого ком- плекса и пальмы. Они имеют несомкнутую втулку и трехгранное в сечении перо удлиненно-треугольных очертаний, напоминающее клинок ножа [Худяков, 1991. С. 133-140]. В составе комплексов вооружения тюркских и тунгусских кочевых племен, входивших в состав Монгольской империи в период ее могущества, копья представлены далеко не повсеместно. В памятниках кыштымов и центрально-азиатских уйгуров, в комплексах ундугунской культуры тунгусских кочевников Восточного Забайкалья, в материалах культуры восточных кыпчаков копий до настоящего времени не обнаружено, что может быть результатом недостаточной изученности памятников этого периода. Копья представлены в материалах культуры енисейских кыргызов в Минусинской котловине и тюркоязычного населения Тувы монгольской эпохи, в которых они сочетаются со средствами индивидуальной металлической защиты, и в памятниках тюркоязычных кочевников Алтая этого времени.

В составе комплекса вооружения воинов енисейских кыргызов монгольской эпохи представлены копья с железными наконечниками, имевшими коническую втулку и четырехгранное в сечении перо удлиненноромбических и удлиненно-треугольных очертаний [ Худяков, 1997. С. 18 ] . В наборе оружия ближнего боя кочевников Тувы монгольского времени имеются железные втульчатые копья с четырехгранным в сечении пером удлиненно-треугольной формы или с выделенной удлиненно-ромбической боевой головкой и удлиненной шейкой [ Там же. С. 48-49 ] . В памятниках кочевников Алтая монгольской эпохи имеются железные втульчатые копья с пером ромбического сечения и удлиненно-ромбической формы [ Там же. С. 71 ] .

Джунгарские воины позднего Средневековья и Нового времени имели на вооружении копья с железными втульчатыми наконечниками с линзовидным, ромбическим, или ромбическим с углублениями на гранях пером удлиненно-ромбического и удлиненно-треугольного типов и 19 различных вариантов [Бобров, Худяков, 2008. С. 297307]. Среди копий, использовавшихся ой-ратскими всадниками, были тибетские наконечники с линзовидными, ромбическими и ромбическими с углублениями на гранях гранеными, витыми и цилиндрическими упо-рами-«яблоками», коническими или многогранными втулками. Поверхность некоторых наконечников покрыта вычурным орнаментом [Там же. Рис. 93, 1-5; 94, 1, 3, 4, 6]. В составе комплекса вооружения енисейских кыргызов Минусинской котловины позднего Средневековья и начала Нового времени представлены железные наконечники копий и дротиков с линзовидным или ромбическим сечением пера удлиненноромбической формы с боковым шипом или двусторонними кольцевыми завитками. Воины-кыштымы Среднего Енисея использовали копья с железными втульчатыми наконечниками с линзовидным в сечении удлиненно-ромбической формы пером. Те-леутские воины лесостепного Алтая и Верхнего Приобья имели в своем распоряжении копья с конической втулкой, кольцевыми завитками и линзовидным в сечении пером удлиненно-ромбической формы. На вооружении у тувинских воинов этого времени были втульчатые копья с удлиненно-ромбическими наконечниками [Худяков, 2007. С. 129, 133, 142, 147]. В Горном Алтае обнаружен втульчатый железный наконечник копья с ромбическим острием, четырехгранно-четырехлопастным пером, овальным упором-«яблоком» и конической втулкой [Горбунов, 2006. С. 190, рис. 45, 6]. Этот наконечник можно отнести к позднему Средневековью и Новому времени [Бобров, Худяков, 2008. С. 306]. Как удалось определить, копья с кольцевыми завитками или отрожками на шейке имеют европейское происхождение. В составе вооружения ближнего боя позднесредневековых номадов Забайкалья, лесостепного Алтая, Минусинской котловины и Южной Сибири в целом они появились под влиянием контактов с русскими воинами [Бобров, Худяков, 2010. С. 176-180]. Если применительно к древковому колющему оружию в составе оружейного комплекса джунгарских и хал-ха-монгольских воинов можно допустить появление граненых и цилиндрических упоров на шейке наконечников копий под влиянием контактов с тибетскими центрами ремесленного оружейного производства, то появление копий с упором-«яблоком» у тюркоязычных народов Восточной и Южной Сибири логичнее считать результатом контактов с русскими служилыми людьми.

Близкие по своим конструктивным особенностям наконечники втульчатых копий или пик с округлым упором-«яблоком» и вытянутым граненым пером были характерным видом оружия русской поместной конницы в XVI в., который считается веком ее расцвета [ Денисова, 1948. С. 31, рис. 6 ] . Иногда этот упор на шейке наконечника копья изготавливали уплощенно-дисковидным [ Крепости^, 2005. С. 19 ] . Находка копья с кольцевыми завитками-отрожками и овальным упором-«яблоком» происходит из Среднего Поволжья [ Гасимов, 2003. С. 45 ] . Вполне вероятно, что такой эффективный вид оружия ближнего боя, как пики, предназначенный специально для пробивания панцирной брони, активно применялся русскими служилыми людьми в боях против воинов тюркских и монгольских кочевых народов Сибири и Центральной Азии, защищенных доспехами. Известно, что русские власти в Сибири вводили ограничения на продажу не только огнестрельного, но и некоторых видов холодного оружия, в том числе древко-вого колющего, «сибирским иноземцам» [ Бобров и др., 2010. С. 88 ] .

Близкие по конструкции копья с трехгранным или ромбическим в сечении пером удлиненно-ромбической или удлиненнотреугольной формы, упором и конической втулкой обнаружены в Казахстане. В числе таких копий имеются наконечники с уплощенно-трехгранным с сечении пером удлиненно-ромбической и удлиненно-треугольной форм [ Бобров, Худяков, 2008. рис. 95, 14-21 ] . Подобные наконечники очень похожи на анализируемую находку «якутского копья» из собрания Иркутского музея. Вполне вероятно, что такие копья изготавливались в оружейных мастерских Среднеазиатского региона, из которых снабжались оружием казахские воины. Однако маловероятно, чтобы бухарские купцы, торговавшие оружием среднеазиатского производства в Сибири, могли продать его непосредственно якутам. Вероятнее всего, «якутское копье» было приобретено русским купцом (возможно, из числа военных трофеев) и продано или обменено на пушнину в Якутии.

Таким образом, можно считать, что данное изделие, произведенное на территории Средней Азии в позднем Средневековье или начале Нового времени, попало в Сибирь в русское время, предположительно не ранее начала XVII в. В любом случае, этот предмет является свидетельством связей русского и коренного населения Сибири, Центральной и Средней Азии в области военного дела.

IRON TIP OF THE SPEAR OF THE RARE FORM (FROM ASSEMBLY OF THE IRKUTSK PROVINCIAL MUSEUM)