Железоделательные печи на средневековых поселениях Угдым IV и Леваты

Автор: Королев К.С.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 4 (20), 2014 года.

Бесплатный доступ

Описаны культурные остатки средневековых поселений в бассейне Вычегды. Предполагается, что одна из ям (полостей) использовалась как примитивная печь для плавки железа.

Средневековые поселения, плавка железа

Короткий адрес: https://sciup.org/14992726

IDR: 14992726 | УДК: 350.42

Текст краткого сообщения Железоделательные печи на средневековых поселениях Угдым IV и Леваты

При разведке в долине р. Угдым (левый приток Вычегды), приблизительно в 6 км выше устья р.Вычегды, у тропы на левом возвышенном участке береговой террасы высотой 8,5 м, в 1990 г. Найдены остатки средневекового поселения – мелкие фрагменты керамики. Здесь был заложен разведочный раскоп I площадью 16 кв. м, ориентированный по сторонам света. В 1991 г. он был расширен в северном направлении до кромки береговой террасы р. Угдым. Площадь раскопа I составила 24 кв.м. В целях уточнения распространения культурного слоя поселения в том же году в 8 м юго- восточнее раскопа I был заложен раскоп 2 площадью 22 кв.м [1, с. 14].

Строение почвы на памятнике: растительный слой – 2,8 см, белесый песок (современный подзолистый горизонт) – 6-20 см, желтый песок (материк). (Практически почти все культурные остатки поселения залегали в первых двух горизонтах культурного слоя в белесом песке (до глубины 0,2 м от современной поверхности).

Под растительным слоем расчищено большое овальное в плане кострище длиной 4 м и шириной около 1,95 м, вытянутое по линии С-Ю. Мощность его темноцветной линзы с угольками и золой составляет около 0,18 м. Ниже данного слоя в материке зафиксирована мощная линза красного прокаленного песка, вытянутая также по линии С-Ю на 2,55 м. Ширина линзы составляет около метра, мощность – до 0,28 м.

По периферии кострища расчищены четыре ямы, две из них – округлые в плане, третья – подтреугольной формы. Четвертая имеет в плане сложную овально-вытянутую конфигурацию. По- следние две ямы примыкают к южной части очага. Ямы имеют слегка покатые стенки и глубину в материковом песке соответственно 0,2, 0,2, 0,24 и 0,3 м. Заполнение ям темно-бурого цвета. В них найдены угольки, шлаки, кости, мелкие фрагменты керамики, камни.

В восточной части кострища в материковом песке зафиксирована столбовая пятая ямка диаметром 20 см и глубиной около 15 см. Заполнение ее темно-коричневого цвета, каких-либо находок в ней не обнаружено. На раскопе найдены слитки железа, многочисленные фрагменты металлургических шлаков, обломки обожженной глиняной обмазки, более полусотни очажных камней (часть вымостки).

Судя по размерам очага и мощности прокаленного песка, остаткам ошлакованной глиняной обмазки, значительному количеству шлаков (более 100), слитков и железных обломков, с большей долей вероятности можно предполагать функционирование на поселении Угдым IV примитивной печи-домницы для варки железа. В первых трех ямах, очевидно, были установлены простейшие меха (из шкур животных) для нагнетания воздуха в печь. Без этого невозможно было достичь высоких температур (1300–1500° С), необходимых для варки железа из руды. Столбовая ямка между ямами № 2 и 3, вероятно, служила основанием столбов для крепления коромысла, соединявшего два соседних меха. В четвертой яме могла быть вода для закалки производимых железных изделий. Недалеко от печи лежал большой плоский камень, видимо, использовавшийся в качестве наковальни [2, с. 92–135].

Сыродутный процесс состоял из следующих операций: 1) в печь на глинобитной площадке (в яме или на поверхности) загружается измельченная железная руда в смеси с древесным углем, 2) в результате горения угля окись углерода, нагреваемая до необходимой температуры, поднимается вверх печи и, нагревая руду и уголь, вступает с ними в химические реакции; 3) окись железа в руде восстанавливается до металлического состояния, часть руды в виде шлака отделяется от металла. Жидкий шлак стекает на дно печи, а зерна железа опускаются вниз и образуют крицу (железо в смеси с частью шлака). Впоследствии крица обжимается (на плоских камнях околачивали колотушками) и сваривается кузнецом, который получает железо, – сырье для производства самых разнообразных орудий, необходимых в хозяйстве и быту [3, с. 22–24].

Домницы для варки представляли собой ямы, в одной половине которых установлена деревянная рама из досок, закрепленных по углам кольями. Стенки ящика изнутри обмазаны глиной, а наружные щели заполнены землей с галькой. В другой половине ямы устраивались меха для подвода воздуха. В некоторых ямах меха, возможно, располагались на поверхности. На городище собрано большое количество ошлакованных криц железа, а также куски шлака с одной полукруглой стороной, совпадающей по форме с чашеобразными углублениями на дне ям. Сверху ящик-раму после загрузки рудой, углем и флюсом замазывали глиной. После очередной варки крицу вынимали через низ домницы. Подобное сооружение в виде наземных ящиков-рам, обмазанных глиной, обнаружено при раскопках Кушманского городища. Сырьем для получения железа служили болотно-луговые руды Верхокамья, а также рассеянные месторождения железных руд, известные на западном склоне Урала. По данным В.Ф. Генин-га [2], рабочий объем домниц Опутятского городища достигал 0,3–0,45 куб. м. За одну варку в домнице можно было получить до 4–5 кг железа.

В 2006 г. продолжились стационарные раскопки средневекового памятника Леваты, открытого в 2004 г. в окрестностях с. Наволок на левом берегу оз. Леваты (бассейн Средней Вычегды). Общая площадь раскопа на поселении Леваты составила 232 кв. м. Сохранялась общая сетка квадратов с буквенно-цифровой нумерацией. Как и прежде, разборка грунта производилась тонкими срезами с помощью ножей и совков по горизонтам толщиной 10 см с последующей зачисткой дна, а отсчет глубины залегания находок велся от вышеупомянутого условного нулевого репера. Находки с каждого горизонта наносились на отдельный план масштаба 1:20. Ввиду немногочисленности культурных остатков памятника все находки были сведены на общий план раскопа [4].

Строение почвы в прирезке аналогично выявленной на южном участке раскопа в 2006 г.: растительный слой – 3-4 см, темно-серый песок – 4-30 см, белый песок – 5-40 см, желтый песок (материк). Пятая яма расположена в юго-западном секторе прирезки. На поверхности террасы зафиксирована округлая западина диаметром около 2,4 м и глубиной около 0,6 м. При расчистке ямы сохра- нялась поперечная бровка шириной 0,3 м, которая была разобрана после ее расчистки. По мере удаления растительного слоя и темно-серого песка на месте западины оконтурилась яма округлой формы диаметром около 2 м и глубиной около 0,6 м в материковом желтом песке. В яме имеются следы современных вкопов.

Ниже растительного слоя и темно-серого песка в пятой яме зафиксирована сплошная черная углистая полоса шириной в центральной части до 0,8 м и мощностью около 3.6 см, ориентированная вдоль бровки. В яме ниже и выше данного слоя зафиксирован слой коричневого песка мощностью 0,3 м. Ниже яма заполнена смешанным углистым песком. Стенки ямы наклонные, дно овальное, ровное.

Культурные остатки средневекового поселения найдены только в яме и близлежащих квадратах. По глубине они располагались в основном в первых двух условных горизонтах (0–0,1 и и 0,1– 0,2 м), непосредственно под растительным слоем и в коричневом или углистом песке. В пределах ямы под дерном найдены небольшие фрагменты стенок сосудов без орнамента. Первый фрагмент содержит в глине примесь дресвы, второй – с легким пористым тестом. Рядом с ямой в кв. 8- А 1 ) найден фрагмент трубочки из черного минерала (сопло ?) длиной 3,5 см и диаметром около 2,5 см. В пятой яме и вблизи нее найдены многочисленные печины и обмазки из глины различного размера (от 10 до 2–3 см длиной и толщиной 2–3 см, 533 фрагмента). Многие из них носят следы воздействия высокой температуры – красноватый цвет глины, оплавлен-ность. В этих же квадратах найдены фрагменты шлаков (18 экз.). В восточном секторе ямы зафиксированы остатки горелого дерева, соответственно, в первом и третьем горизонтах.

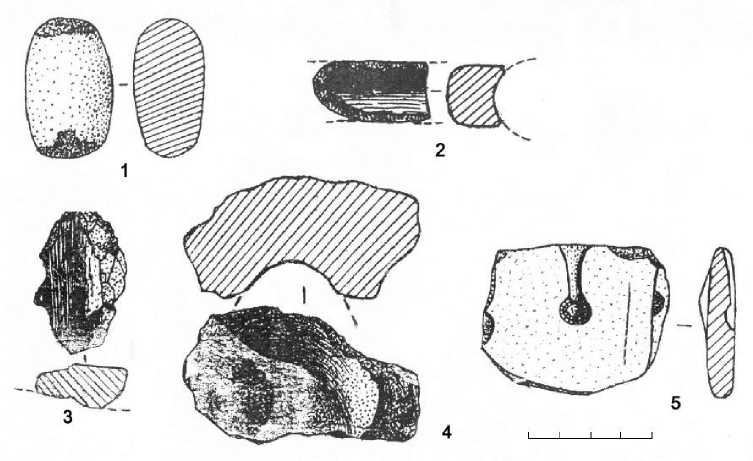

Многочисленные печины и обмазки из глины, шлаки, выявленные в пятой яме и вблизи нее, фрагмент сопла (?) дают основания для предположения о функционировании в ней в примитивной печи для варки железа сыродутным способом (рис.). По данным ряда исследователей, у предков марийцев, удмуртов и других финно-угорских племен древнейшим способом получения железа была варка руды в очагах, расположенных в ямах, обмазанных глиной. Такая яма использовалась неоднократно, причем каждый раз сооружение в ней разрушалось при извлечении слитков кричного железа со дна ямы [2, 5].

Каждая домница использовалась многократно. Леваты городище было крупным центром по производству железа, в котором работало несколько мастеров, снабжавших продукцией не только свой поселок, но и всю округу. Производимые орудия, возможно, шли на нужды населения близлежащих поселений, существовавших в ту эпоху на Угдыме и в долине Вычегды. Сырьем для производства металла, по-видимому, служили местные болотные руды, широко распространенные в бассейне Вычегды.

Необходимо подчеркнуть, что следы металлообработки представлены на средневычегодских поселениях Угдым II и III, расположенных вблизи

Рис. Находки в яме №5.

1 – каменный отбойник; 2 – обломок глиняной трубки; 3 – обломок водоотводной трубки; 4 – кусок руды; 5 – форма для отливки украшений.

поселения Угдым IV, многочисленными обломками тиглей и льячек, множеством шлаков, железными 1 предметами и их обломками. .

Интересно отметить, что на базе болотных руд работали основанные в XVIII в. небольшие металлургические заводы на притоке Вычегды – Сысоле (Нювчимский, Кажимский и Нючпасский). 2.

Список литературы Железоделательные печи на средневековых поселениях Угдым IV и Леваты

- Королев К.С. Работы на Вычегде//Археологические открытия Урала и Поволжья. Ижевск, 1991. С. 14.

- Генинг В.Ф. Опутятское городище -металлургический центр харинского времени в Прикамье (2-я половина V-1-я половина VI в. н.э.)//Памятники эпохи средневековья в верхнем Прикамье. Ижевск, 1980. С.92-217.

- Колчин Б.А. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси (домонгольский период)//МИА. 1953. № 32. С.21-260.

- Королев К.С. Новые поселения предков коми-зырян на средней Вычегде//Известия Коми научного центра УрО РАН. 2010. №2. С. 98-101.

- Макаров Л.Д. Ремесленные мастерские Вятской земли ХП-ХVII вв.//Древние ремесленники Приуралья. Ижевск, 2001. С. 184-221.