Желобообразование в процессе бурения

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128018

IDR: 149128018

Текст статьи Желобообразование в процессе бурения

При бурении скважин встречают-

Признаками образования желоба яв-

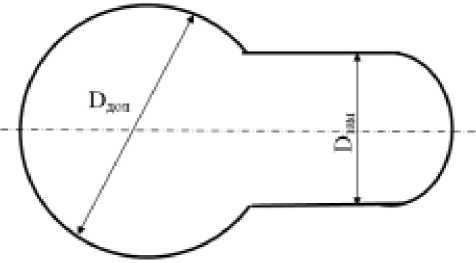

В процессе бурения разведочной ся осложнения и происходят aвaрии, связанные с образованием желобных выработок. Данное явлeние нередко надолго задерживает процесс углуб-лeния скважины, не позволяет довести скважину до проектной глубины, в исключительных случаях приводит к необходимости ликвидации. Под же-лобообразованием понимают формирование в стволе скважины каверны особой формы — в виде замочной скважины [1] (рис. 1). Ширина её разработки зависит от наружного диа- метра соединительных элементов (муфт, замков) бурильных труб, а длина — от геологических особенностей пород, угла наклона и естественного искривления ствола скважины, силы прижатия бурильной колонны к стенке скважины, числа рейсов бурильного инструмента и длительности работ.

Желобные выработки образуются в результате одностороннего разрушения горной породы под действием усилий, при- жимающих колонну труб к стенке скважины на участках искривления, преимущественно за счет истирания и резания замками бурильных труб. Механизмы и интенсивность этого процесса обусловлены геологическими и технологическими факторами. Геологическими факторами, относящимися к так называемой «нeуправляе-мой» группе факторов, являются анизотропия, структура и текстура горных пород, углы наклона пластов [2].

Таким образом, желобооб-разование чаще всего наблюдается при бурении различных по твердости (неоднородности) пород, при резком их переслаивании и крутых углах наклона пластов. Характерными являются глинистые породы (аргиллиты, мeргели, сланцы), а также отло- жения солей (ангидриты).

ляются посадки, затяжки, прихваты, заклинивание бурильных труб. Эти признаки все чаще могут проявляться с ростом числа спускоподъемных операций. Опасность потери подвижности инструмента при попадании в желоб возрастает, eсли диаметр бурильных труб (dзам) превышает ширину образовавшейся выработки в 1.14…1.2 раза [3]. Характерной особенностью данного осложнения является сохранение циркуляции промывочной жидкости при заклинивании бурильного инструмента.

Рис. 1. Схематический разрез скважины с желобом: Dдол — диаметр долота; Dзам — диаметр замков бурильных труб

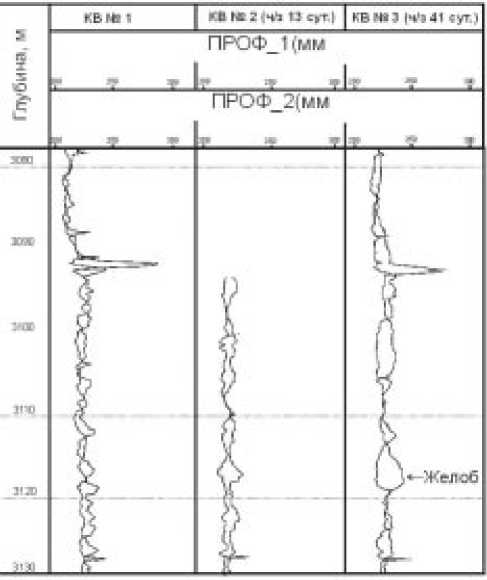

Рис. 2. Данные кавернометрии

скважины на одной из площадей южной части Колвинского мeгaвала произошло несколько аварий. Причиной одной из них явилось попадание компоновки низа бурильной колонны (КНБК) в желобную выработку с последующим её заклиниванием.

При забое 3590 м в процессе подъема инструмента, на глубине 3267 м (глубина нахождения долота), произошла затяжка до 10 т сверх собственного веса инструмента (собственный вес — 125 т). КНБК: долото — d=215.9 мм; КЛС (ка- либратор лопастной спиралевый) — d=215.9 мм, L=1.2; УБТ (утяжеленные бурильные трубы) — d=178 мм, L=9.4 м; КЛС — d=215 мм, L=1.2; УБТ — d=178 мм, L=141 м + СБТ (стальные бурильные трубы) — d=127 мм до устья (общая длинна КНБК — 153.1 м). Попытка сбить инструмент вниз не увенчалась успехом. Инструмент потерял подвижность. Производили расхаживание инструмента без циркуляции (результат отрицательный).

При натяжке инструмента до 154 т произвели вытяжку муфты (с целью отворота одиночной бурильной трубы) и навернули квадрат. В дальнейшем приступили к расхаживанию инструмента с промывкой.

Причиной прихвата явилось попадание «головы» УБТ-178 в желобную выработку в интервале 3110—3119 м. Анализируя результаты проведения кавернометрии (КВ) (рис. 2), можно с уверенностью сказать, что желоб образовался в результате многочисленных спускоподъемных операций в процессе углубления скважины. Период времени с момента проведения КВ № 1 (по диаграмме КВ ствол скважины без видимых отклонений от номинального диаметра) до момента образования осложнения составил —

67 дней. За это время проведе-

но более 20 рейсов, что соответствующим образом сказалось на состоянии ствола скважины (рис. 2; КВ № 2, 3). По данным инклинометра, в интервале 3100—3120 м отмечено увеличение интенсивности падения зенитного угла (таблица). Можно утверждать, что в на-

дание верхней части УБТ-178 в желоб при подъеме. Диаметр замков 127 инструмента — 152 мм, значит, диаметр желоба — более 152 мм. Диаметр замковых соединений УБТ-178 соответствует диаметру тела. Отношение диаметров желоба и тела УБТ — не менее 1.17 —

дения и ликвидации желобообразования, особенно в сложных скважинах (экспериментальных, разведочных, поисковых, оценочных), проводка которых требует большого количества рейсов, по возможности, следует предпринимать следующие меры:

— проводить профилактическую

|

Данные инклинометрии |

кавернометрию, с целью наблюдения за |

|||||

|

Глубина, |

Угол, |

Маг. |

Абс. |

Смещение, |

Инт. |

состоянием ствола скважины; |

|

ᴍ |

гр. |

азимут, гр. |

глуб, ᴍ |

ᴍ |

на 10 ᴍ |

— исключить искривление скважи- |

|

3030 |

5.92 |

139.88 |

‒2849.33 |

591.64 |

0.17 |

ны (выбор соответствующих КНБК); |

|

3040 |

5.67 |

140.00 |

‒2859.28 |

592.60 |

0.25 |

— делать анализ литолого-стратиг- |

|

3050 |

5.58 |

138.65 |

‒2869.23 |

593.53 |

0.16 |

рафических разрезов при проектирова- |

|

3060 |

5.37 |

140.80 |

‒2879.19 |

594.44 |

0.29 |

нии скважин. |

|

3070 |

5.30 |

140.68 |

‒2889.14 |

595.31 |

0.08 |

Затраты времени и финансов на лик- |

|

3080 |

5.31 |

141.01 |

‒2899.10 |

596.19 |

0.03 |

видацию последствий образования же- |

|

3090 |

4.78 |

142.48 |

‒2909.06 |

597.01 |

0.55 |

лобов несопоставимы с затратами на |

|

3100 |

4.30 |

144.13 |

‒2919.03 |

597.75 |

0.50 |

данные меры предосторожности. |

|

3110 |

3.52 |

146.81 |

‒2929.01 |

598.37 |

0.80 |

ЛИТЕРАТУРА |

|

3120 |

2.79 |

148.51 |

‒2938.99 |

598.87 |

0.73 |

1. Технология и техника разведочного |

|

3130 |

2.48 |

144.69 |

‒2948.98 |

599.28 |

0.35 |

бурения: Учебник для вузов / Ф. А. Шам- |

|

3140 |

1.99 |

149.51 |

‒2958.98 |

599.64 |

0.53 |

шев, С. Н. Тараканов, Б. Б. Кудряшев и др. |

|

3150 |

1.65 |

167.30 |

‒2968.97 |

599.89 |

0.65 |

М.: Недра, 1983. 367 с. 2. Инструкция по |

|

3160 |

1.47 |

192.09 |

‒2978.97 |

600.03 |

0.69 |

технологии бурения наклонно-направлен- |

|

3170 |

1.37 |

201.43 |

‒2988.96 |

600.10 |

0.25 |

ных скважин на нефтяных месторождениях |

|

Пермского Прикамья. РД39-00148369- |

||||||

клонном стволе, в незначительном перегибе была увеличена сила прижатия и врезания замковых соединений бурильного инструмента (СБТ-127) в стенки скважины.

Разрез скважины в интервале 3095— 3180 м представлен ангидритами и доло- указывает на высокую опасность заклинивания инструмента.

На ликвидацию данной аварии было затрачено более трех суток. С целью избежания подобных аварий, предупреж-

519-88Р. 3. Вадецкий fi. А. Бурение нефтяных и газовых скважин. М.: Академия 2004. 351 с. 4. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Санкт-Петербург. 2005. (ПБ 08-624-03).

митами тарусского и стешевского горизонтов нижнего карбона С1s1(tr+st). Состав шлама, отобранного в интервале 3109—3120 м: 35—45 % — доломиты органогенно-обломочные, окремненные, массивные, твердые, крепкие, со слабым запахом углеводородов; 55—65 % — ангидриты серовато-белые, разнокристаллические, плотные, крепкие. Следует отметить обломочную природу ангидрита в данном интервале. Смена пород на глубине 3095 м (преобладание ангидрита), при постоянном режиме бурения, повлекла за собой естественное искривление ствола скважины, а обломочная структура породы и разные литологические характеристики обломков (особенно твердость) явились благоприятными условиями для образования желоба. Не исключен также дифференциальный прихват (уже при нахождении «головы» УБТ в желобе), так как по геофизическим данным порода имеет пористо-трещиноватый характер.

Но все это касается образования желобной выработки. Причиной же заклинивания инструмента является попа-

%1^^,4#^

^, —, —ОСОлО,^

^^е^лае^м ^ал^Ней^их успех»,! J

, акалиЖигеские

Список литературы Желобообразование в процессе бурения

- Технология и техника разведочного бурения: Учебник для вузов / Ф. А. Шамшев, С. Н. Тараканов, Б. Б. Кудряшев и др. М.: Недра, 1983. 367 с.

- Инструкция по технологии бурения наклонно-направленных скважин на нефтяных месторождениях Пермского Прикамья. РД39-00148369519-88Р.

- Вадецкий Ю. А. Бурение нефтяных и газовых скважин. М.: Академия, 2004. 351 с.

- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. СанктПетербург. 2005. (ПБ 08-624-03).