Женские головные уборы удмуртов XVII - начала XX в. (археолого-этнографические параллели)

Автор: Шутова Н.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Славяно-русский убор

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

Работа Н.И. Шутова посвящена удмуртскому народному головному убору, который носит женщины в конце 17 - начале 20 вв. и известен как ийршет. Особое внимание автор уделяет параллели между археологическими находками с кладбищ XVII - XVIII вв. И этнографическими материалами. Обсужденный тип головного убора носили молодые замужние женщины после рождения первого ребенка. Особый ритуал отмечался в период полевых работ, когда головной убор был поставлен на женщину.

Головной убор, удмурты, археология, этнография

Короткий адрес: https://sciup.org/14328421

IDR: 14328421

Текст научной статьи Женские головные уборы удмуртов XVII - начала XX в. (археолого-этнографические параллели)

ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ УДМУРТОВ XVII-НАЧАЛА XX в.:

(археолого-этнографические параллели)

Научные знания о народной удмуртской одежде сформированы преимущественно по данным этнографии. Преобладающую часть этнографических коллекций составляют женские костюмы и головные уборы, датированные концом XIX - первой половиной XX в., единичные экземпляры одежды относятся к концу XVIII и началу XIX в. Историческая литература тоже содержит весьма фрагментарные сведения об одежде более раннего времени -опубликованы первый карандашный набросок головного убора, сделанный Д.Г. Мессершмидтом в 1726 г. (Напольских, 2001. С. 140), и миниатюра костюма завятской удмуртки, выполненная И.Г. Георги во второй половине ХУШ в. (Крюкова, 1973. С. 16), имеются отдельные заметки участников первых экспедиций об одежде южных удмуртов второй половины XVIII в. (Рычков, 1770. С. 187; Паллас, 1788. С. 31-35; Георги, П99. С. 48-51 и др.). В подобной ситуации археологические материалы, касающиеся удмуртской одежды и головных уборов XVII-XVIII вв., приобретают особую ценность.

Известно, что состояние археологических источников не позволяет в полной мере восстановить покрой, цвет и орнаментацию большей части элементов костюма и головного убора вследствие ряда факторов. Тем не менее привлечение археологических данных позволяет охарактеризовать особенности убора отдельных локальных групп удмуртского населения, ибо погребальные памятники располагаются в разных районах расселения удмуртов.

Наличие половозрастных определений умерших по могильникам XVI-XVm вв. снабжает нас конкретными сведениями о носителях того или иного головного убора, а находки значительного количества монет в погребениях позволяют проследить некоторые хронологические изменения деталей костюма и украшений. Сравнительное изучение отдельных фрагментарных сведений, выявленных средствами археологии и этнографии, позволяют воссоздать неизвестные факты из истории костюма, реконструировать новые разновидности уборов, украшений и получить дополнительную информацию относительно вариабельности народного костюма отдельных местностей и периодов. Решению этих задач и посвящена настоящая статья.

К настоящему времени в научный оборот введены (описаны и систематизированы) археологические материалы более 1000 захоронений, происходящих из более 100 поздних кладбищ {Шутова, 1992). К сожалению, в погребениях XV-XVI вв. находки головных уборов составляет большую редкость. К примеру, в Ореховском могильнике конца XV-XVI в. остатки уборов не обнаружены вовсе. На памятниках XVI - начала XVIII в. (Нязь-Ворцинский, Ляльшурский Пургашай, Малиновский могильники), в погребениях, датированных монетами XVI в., в изголовье умерших встречались отдельные находки бус, металлических привесок, однако форма и типы уборов не поддавались определению. Можно предполагать, что в XV-XVI вв. местное население ощущало нехватку материалов (бусы, бисер, монеты, металлические бляхи) для изготовления головных уборов, поэтому они почти не фиксируются археологами. Судя по монетам и вещевому инвентарю, большинство могил с находками уборов относятся ко времени XVII - начала XVIII в. В погребениях второй четверти XVIII в. и в XIX в. они встречаются редко, возможно, в целях экономии их заменяли монетами или отдельными элементами украшений. Обособленное положение по этому признаку занимает лишь Аксакшурский могильник XVIII-XIX вв. (Малопургинский р-н УР), в котором женщины и девочки были похоронены в головных уборах.

Остатки головных уборов (фрагменты бересты, позументы, бусы, бисер, пробитые жетоны, монеты и др.) выявлены почти во всех исследованных удмуртских могильниках в изголовье 136 женских захоронений из 18 могильников. По материалам 15 погребений из девяти могильников удалось подготовить варианты реконструкций головных уборов, в 30 случаях из 12 могильников с некоторой долей вероятности можно предположительно судить о типе головного убора. Во всех остальных случаях восстановление форм и типов головных уборов было затруднено из-за плохой сохранности убора и не всегда ясного расположения составляющих его деталей. Все уборы подразделяются на четыре основных типа: налобная повязка, девичья шапочка, высокий составной головной убор на берестяной или лубяной основе, убор с колпачком.

Тип 1. Налобный венчик укотуг, йырккерттет (7 экз.) - наиболее часто встречающийся тип головного убора, фиксируется в виде полоски бересты или кожи, находок бус, бисера, металлических привесок, позументных нитей возле черепа женских и девичьих захоронений. В Золотаревском могильнике такая повязка была украшена бусами и вышивкой. В двух случаях удалось выполнить довольно достоверную реконструкцию девичьей повязки. В погребении девочки 5-7 лет Аксакшурского могильника выявлен налобный венчик, обшитый железными жетонами, бусами, бисером, а в Добринском - повязка была обшита узорными металлическими пластинами прямоугольной формы.

По этнографическим данным, налобные повязки у удмуртов носили девочки, девушки, женщины. Повязки служили для перевязи волос и украшения лба девушек. Назначение такого венчика в женском костюме - украсить край головного убора и скрыть волосы на висках и лбу. Девочки и девушки могли носить их с непокрытой головой, а женщины обязательно повязывали поверх него платок. Женская повязка (йыркерттэт) в более раннее время составляла часть сложного составного убора замужней женщины, носилась под головным убором ашионом, чалмой, платком, покрывалом.

Девичьи повязки (укотуг) более разнообразны, состояли из холщовых вышитых полос, обшитых монетами, бусами, позументными лентами, бахромой из серебряных нитей (Белицер, 1951. С. 58-59). Девушки бывшего Елабужского и Сарапульского уездов в праздник и на свадебном гулянии поверх цветного платка повязывали повязку (у коту г), состоящую из полосы позумента и густой бахромы из нити в палец длиной, при этом бахрома покрывала лоб. Бахрома перемежалась привесками конусовидной формы, основу которых составляли деревянные палочки, перевитые или обмотанные серебряными нитями. Такая повязка носилась прежде в сочетании с длинным белым колпаком {Крюкова, 1973. С. 24; Одежда народов СССР, 1990. С. 95). В северных районах налобные украшения вышли из употребления в конце XIX в., а в южных - в первой четверти XX в.

Тип 2. Девичья шапочка такья (7 экз.). В Чабыровском могильнике (Ярский р-н УР) в погребении 43 середины XVII - начала XVIII в. была похоронена девушка 17-18 лет. В этом погребении выявлены остатки головного убора, состоявшего из двадцати серебряных копеек, бус и бисера голубого, желтого, молочно-белого и прозрачного цветов. На основании находок был выполнен вариант реконструкции шапочки, обшитой по краю монетами и бусами. На Ципьинском кладбище (Балтасинский р-н РТ), по наблюдениям В. А. Семенова, остатки девичьих шапочек имелись в шести погребениях, они были украшены бусами, бисером, позументными нитями и жетонами (Семенов, 1987. С. 97-107). Наиболее достоверными выглядят реконструкции шапочек-^йкья из погребений 7 и 8 этого могильника, благодаря тому, что их нижние края по окружности были украшены позументной тесьмой и вышивкой, а макушки шапочек венчались бусинами.

Этнографические материалы конца XIX — начала XX в. свидетельствуют, что девичьи шапочки (такья) носили северные и южные удмурты, они шились из холста и кумача, украшались шелковой вышивкой, кораллами, красными бусами, серебряными монетами, раковинами-каури и аппликациями. По форме они представляли собой колпак, сшитый из прямоугольного отреза холста и круглого донышка или присборенную шапочку с небольшим отверстием на макушке. Поверх шапочки часто повязывали платок. В XVIII-XIX вв. обшитые кумачом и монетами шапочки являлись празднич- ным убором девушки, а в первой четверти XX в. они быстро выходят из употребления. В наше время такья сохранилась лишь у бесермян (Юкаменский р-н УР) и завятских удмуртов, проживающих на территории Татарстана и Республики Марий Эл.

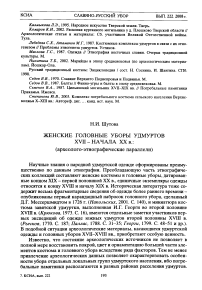

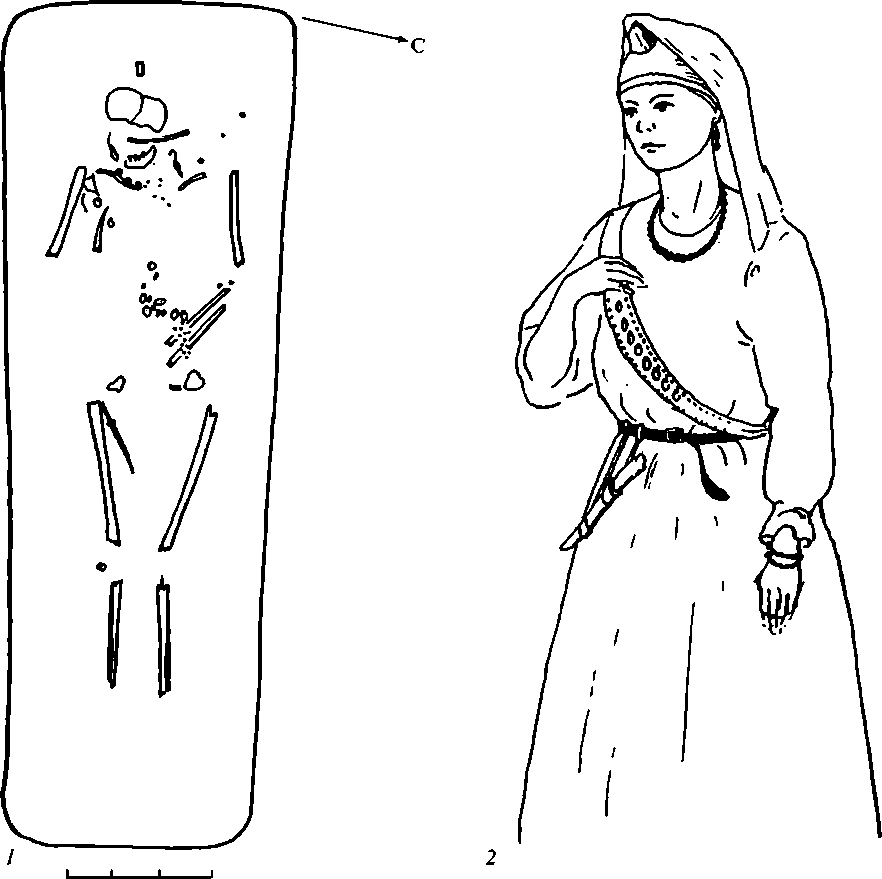

Тип 3. Женские головные уборы айшоны с твердой берестяной или лубяной основой (18 экз.) подразделяются на 3 подтипа. Первый подтип составляют высокие (20-35 см) конусообразные айшоны с сужающимся верхом, украшенные оловянными бляшками, бусами, бисером, ажурными пластинами. Такие уборы выявлены у северных удмуртов (4 экз.; Бурино, погребение 43; Елово, погребение 45; Нязь-Ворцы, погребения 11, 86). В Бу-ринском могильнике (ХУП - начало ХУШ в., Балезинский р-н УР) в могиле 43 благодаря размещению ажурных пластин удалось определить тип убора - айшон с суживающимся верхом (рис. 1). В погребении 45 Еловского могильника ХУП - начала ХУШ в. (Ярский р-н УР) была погребена женщина 25-30 лет в айшоне с суживающимся верхом высотой 20 см. Его нижний край был общит тремя рядами оловянистых монетовидных жетонов. Удалось проследить орнаментацию верхней части головного убора, который состоял из одного ряда вертикально поставленных палочек из белого, красного, черного бисера и одного ряда горизонтальной елочки из синего, красного и черного бисера.

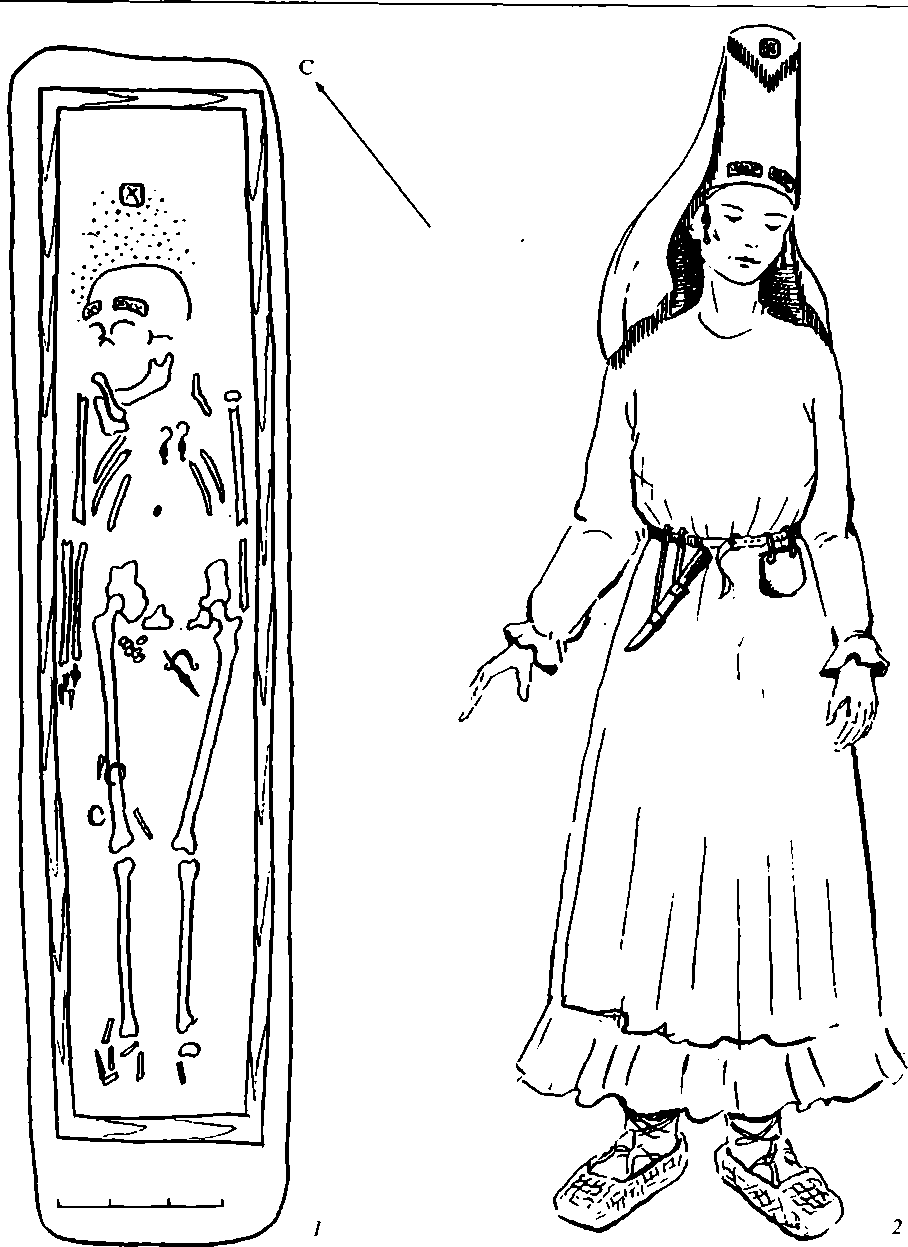

Ко второму подтипу отнесены высокие (до 30 см) конусообразные уборы с расширяющимся верхом. Эта редко встречающаяся разновидность убора зафиксирована лишь в двух случаях. Айшон из Аксакшурского могильника (погребение 81) состоял из двух пластин бересты - очелья и тульи (рис. 2) - и этим напоминал головные уборы русских женщин (Саввашпов, 1896. С. 59). В погребении 46 Нязь-Ворцинского могильника (Игринский рн УР) была захоронена женщина 40-50 лет. Судя по залеганию бус и бисера, в ее изголовье располагался айшон с расширяющимся верхом, высота которого достигала 22 см. На его нижней части была прикреплена металлическая пластина, затем шел горизонтальный ряд из пяти округлых железных жетонов. Остальная поверхность айшона была сплошь обшита бусами из глухого черного, реже - голубого, прозрачного синего и зеленого стекла, молочно-белым, желтым, реже - голубым, синим, черным бисером.

К третьему подтипу отнесены невысокие (7-13 см) уборы с твердой основой трапециевидной или овальной формы (10 экз.; Елово, погребение 49; Ципья, погребения 1а, 10, 14, 17, 18, 21, 34; Нязь-Ворцы, погребение I; Ена-бердино, погребение 1). В погребении 1 Енабердинского могильника середины XVII - начала XVIII в. (Менделеевский р-н РТ) костюм женщины 4050 лет состоял из головного убора айшон с суживающимся верхом высотой 7 см и комплекта серег. Айшон был обшит бисером черного, желтого, белого, зеленого цветов, а по нижнему краю - округлыми железными жетонами. В погребении 49 Еловского могильника XVII - начала ХУШ в. лежала женщина 25-30 лет с айшоном высотой 12 см, который был снят и сложен в изголовье. Нижний край убора был обшит жетонами из оловянистого сплава, верхний обрамлен двумя горизонтальными рядами бус молочно-белого, реже голубого и черного цветов, середина заполнена вертикальными рядами

Рис. 1. Буринский могильник, погребение 43

1 - план погребения; 2 - вариант реконструкции костюмного комплекта

Рис. 2. Аксакшурский могильник, погребение 81

1 - план погребения; 2 - вариант реконструкции костюмного комплекта таких же бус, желтым и зеленым бисером. В двух случаях (Аксакшур, погребения 70, 88) подтип айшона не удалось определить.

По этнографическим данным, высокий твердый головной убор айшон женщины носили в комплекте с богато расшитым платком-покрывалом (сюлык) двух разновидностей: с черной рельефной древовидной вышивкой на белом фоне (съод сюлык ‘черное покрывало’) или красный аппликатив-ный (горд сюлык ‘красное покрывало’). Самый ранний графический набро-

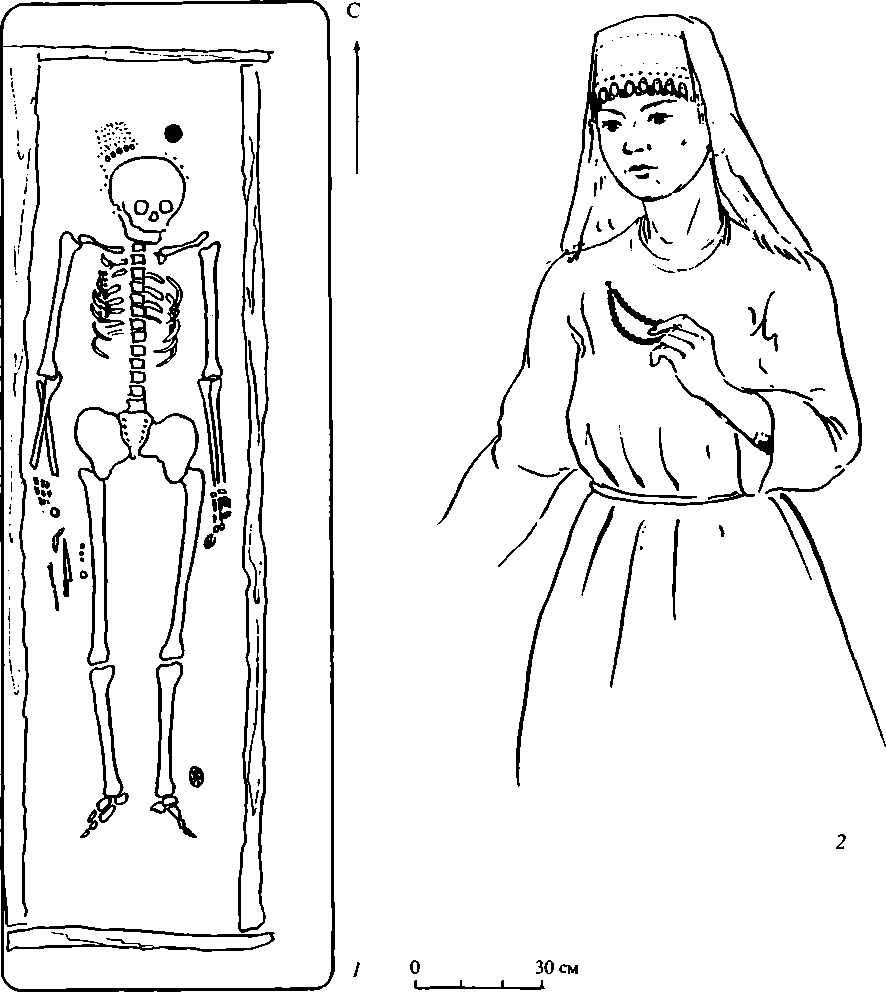

Рис. 3. Удмуртки в праздничных нарядах (с. Завьялове бывшего Сарапульского уезда Вятской губ.). Фото 1888 г.

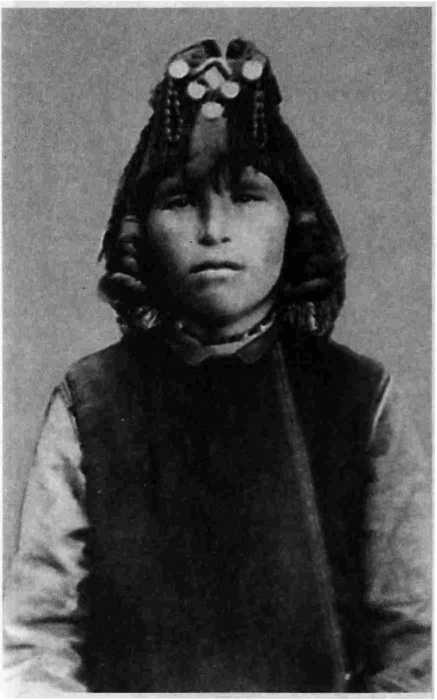

Рис. 4. Завятская удмуртка в голоДом уборе ашъян с прической чузырет. Фото 1920-х годов

сок головного убора ашкон чепецкой женщины Д.Г. Мессершмидта относится к 1726 г. (Наполъских, 2001. С. 140), а цветная миниатюра на шелке традиционного костюма и убора ашъян с красным сюлыком завятской удмуртки выполнена И.Г. Георги во второй половине ХУШ в. (Крюкова, 1973. С. 16). Бытование айшонов отмечено на протяжении XVIII-XIX вв. у южных удмуртов бывших Сарапульского, Елабужского и Малмыжского уездов, среди башкирских и татарских удмуртов. Южные удмурты носили их еще в конце XIX в., а в начале XX в. айшоны окончательно исчезают. В 1930 г. В.Н. Белицер обнаружила в д. Нижние Юри (ныне Завья-ловский р-н УР) лишь берестяной остов айшона (Белицер, 1951. С. 61-62). Ныне завятские удмуртки хранят свои ашъяны и такъи как семейные реликвии, их надевают участники фольклорных коллективов.

По форме этнографы выделили две разновидности айшонов: конусообразный с усеченным верхом, высотой 35—40 см, соответствует нашему подтипу 1 (рис. 3); полуовальный или подтрапециевидный, высотой 5-7 см, соответствует нашему подтипу 3 (рис. 4). Последний вид айшона (диал. ашъян) встречался у завятских удмуртов. Помимо отмеченных выше разновидностей, сохранились упоминания о каких-то женских шляпах цилиндрической формы. По сведениям И.А. Косаревой, у слободских удмуртов с начала XX в. женщины носили тяжести (ягоды, грибы и пр.) на голове в специальном приспособлении пужня цилиндрической формы, имевшем лубяные или плетеные ивовые стенки и берестяное дно (Косарева, 2000. С. 82-83). Сохранилась информация, что прежде бавлинские молодушки (Бавлинский р-н РТ и Ермекеевский р-н РБ) по возвращении в родительский дом снимали айшон и надевали украшенную разноцветными лентами цилиндрическую шляпу с платком (Ильин, 1926. С. 24).

Айшон надевали впервые на свадьбе (вылькен изъыян), у сарапульских удмуртов - в первой части свадебного обряда, во время помолвки, сговора (ярашон), когда молодая привозила жениху свое приданое. Переодевание совершалось молодыми женщинами, которые надевали чалму (головное полотенце), йыркерттэт (налобник) и, наконец, айшон, который служил зна- ком перехода девушки в родню мужа. На него накидывали большой вышитый с шелковой бахромой платок (сюлык). Последний спускался по спине и прикрывал верхнюю часть айшона. Накрывали невесту шалью от сглаза и вводили на свадебное торжество (Белицер, 1951. С. 63—64). Надеванию айшона как специального головного убора замужней женщины отводился специальный день. Обряд одевания совершался по приезде невесты в дом жениха, когда гости садились за стол. Тогда новый айшон, специально изготовленный для невесты, выкладывали на стол, и присутствующие со стороны жениха родственники прикрепляли к нему подарки - различные подвески и монеты. Затем замужние родственницы жениха уводили невесту в клеть (кенос) и там меняли ее прежний девичий головной убор на женский. Черный айшон (айшон с черным покрывалом-с/олыкол<) носили до рождения первого ребенка, а в случае бездетности - три года. Затем черный айшон заменяли на красный айшон из кумача с нашивками позумента (Крюкова, 1973. С. 48).

У удмуртов Казанской губернии молодушка после года замужества меняла белый (или черный) айшон на красный, который она носила до наступления старости. Пока женщина носила айшон, она делала прическу чузырет / чучырет, особые завитки на висках (рис. 3, 4). Волосы делили на две части с пробором посреди головы, затем шнурком длиной до 1,5 м волосы закручивались в два завитка, которые, спускаясь около ушей, достигали нижней челюсти, напоминая два жгута, расширяясь книзу в виде гирек. П.С. Паллас отмечал: “Женщины заплетают свои волосы в косы, висящие через уши, и завязывают в толстый пучок, который иные кораллами или гремушками украшают” (Паллас, 1788. С. 32-33). По одним сведениям, чузырет делали женщине на свадьбе, по другим - их носили только пожилые женщины. Сарапульские и елабужские удмуртки сооружали такую прическу только через три года после замужества, это событие сопровождалось определенными обрядами и изменениями в костюме. На айшон пришивалась в это время особая трапециевидная дощечка, которая означала зрелый возраст женщины. Дополнение к айшону треугольной формы бырттос имели и бавлинские удмурты (Белицер, 1951. С. 56-60).

С айшоном у удмуртов было связано много традиций и обрядов, проводимых как во время свадеб, так и религиозных молений. Они неукоснительно выполнялись. Так, айшон жены жреца хранили как ритуальный предмет в родовом святилище (куала) и передавали из поколения в поколение “пока не истлеет”. Ему приписывали магическую силу. Айшон молодухи с черной рельефной вышивкой ценился особо, его не полагалось продавать. Даже когда он выходил из повседневного употребления, его хранили для совершения описанного выше свадебного обряда (Крюкова, 1973. С. 48). По П.С. Пал-ласу, замужняя женщина перед чужими не должна была показываться без айшона: “... и когда приезжие к ночи в дом к вотяку приходят, то женщины во всем своем головном уборе спать ложатся и во всех работах и движениях не токмо не теряют оного, но и стараются и не покривить его” (Паллас, 1788. С. 31-32). Символику высоких головных уборов финно-угорского населения Волго-Камья, в том числе и удмуртского айшона, исследователи

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 222. 2008 г. связывают с культом родового божества, культом растительности, плодородия и материнства {Гаген-Торн, 1960. С. 190; Косарева, 2000. С. 140-141).

Аналогичные высокие головные уборы имелись у луговых марийцев, у мордвы-эрзи, известны они и тюркоязычным народам. Некоторые айшоны по форме и назначению близки к отдельным разновидностям русского женского головного убора.

Тип 4. Головной убор с колпачком (1 экз.). Остатки необычного женского головного убора были выявлены нами в 1987 г. в процессе раскопок удмуртского могильника ХУП-ХУШ вв. в окрестностях удмуртской деревни Ошторма-Юмья (Кукморский р-н, РТ). В погребении 9 наряду с серьгами, браслетом из бисера и нагрудного (чересплечного) украшения обнаружены остатки головного убора, состоявшего из позументной ленты на лбу и берестяного колпачка, лежавшего над макушкой головы умершей (рис. 5, 7). Могила датирована семью серебряными копейками, одна из которых выпущена во времена царствования Алексея Михайловича (1645-1676 гг.), а остальные шесть - при Петре Алексеевиче (1696-1718 гг.). Монеты были пробиты и прикреплены к нагруднику.

Сведения об удмуртских головных уборах подобного типа в этнографической литературе отсутствуют. Близкие аналоги ему известны только в марийской среде. По наличию берестяного колпачка, который надевали на прическу, обнаруженный в д. Ош-Юмье головной убор напоминает марийский шымакш. Последний представлял собой остроконечный колпачок, сшитый из одного куска холста и вышитый шерстью и шелком. Для того чтобы его надеть, волосы туго стягивали на темени или ближе ко лбу, на прическу надевали берестяной или войлочный колпачок, а сверху накидывали собственно шымакш. конец которого свободно ниспадал на спину {Крюкова, 1956. С. 136; Молотова, 1992. С. 38-39). Однако в отличие от марийского убора наша находка включала еще позументную ленту, украшавшую край налобной повязки или шапочки. Анализ выявленных остатков, их расположение относительно умершего, имеющиеся марийские аналоги позволили выполнить вариант реконструкции этого женского головного убора (рис. 5, 2). Поскольку остатки такой уникальной разновидности головного убора были обнаружены в удмуртском могильнике, а этнографические параллели имелись среди марийцев, мною были высказаны два предположения: либо прежде у удмуртов существовал какой-то аналогичный убор с берестяным колпачком, либо эту находку следует рассматривать как случай марийского заимствования {Шутова, 1995. С. 30-31).

Ош-Юмьинский могильник использовался представителями завятской или арекой территориальной группы удмуртов, проживающих ныне в Кук-морском, Балтасинском, Мамадышском р-нах РТ, Мари-Турекском р-не Республики Марий Эл, Уржумском и Малмыжском (китякский куст) р-нах Кировской обл. {Лебедева, Атаманов, 1987. С. 115). Традиционный костюм за-вятских удмуртов состоял из двух основных типов головных уборов - девичья такъя, женский аигьян с покрывалом сюлык {Лебедева, Атаманов, 1987. С. 117; Косарева, 2000. С. 128-143).

Рис. 5. Ош-Юмьинский могильник, погребение 9

1 - план погребения; 2 - вариант реконструкции костюмного комплекса

Этнографические аналоги ош-юмьинскому типу убора выявлены автором статьи в 2002 г. во время археолого-этнографической экспедиции в Унинский р-н Кировской обл. В краеведческом музее п. Уни при знакомстве с коллекцией традиционной одежды русских, удмуртов-ватка, удмуртов-калмезов внимание привлекла одна деталь женского головного убора кал-мезов в форме маленького чепца или сборника. Передняя налобная часть его декорирована восемью узкими полосками разноцветной ткани: низ обрамлен клетчатой темно-синей полоской, последующие четыре полоски красного цвета перемежались последовательно клетчатой зеленой, клетчатой бело-голубой, затем вновь клетчатой зеленой полосками. Сотрудники музея не обладали какой-либо информацией относительно наименования

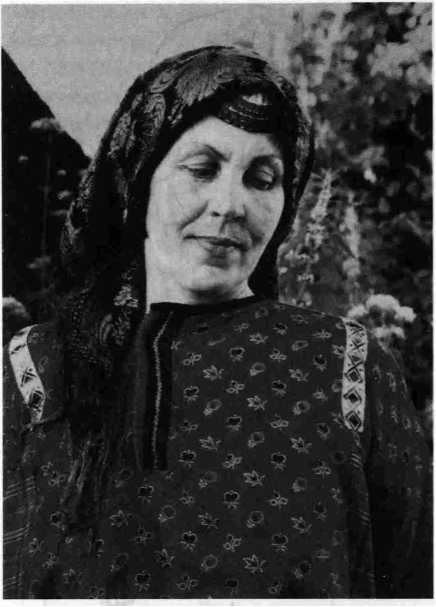

Рис. 6. Галина Алексеевна Казакова, директор краеведческого музея нос. У ни (Кировская обл.), в женском головном уборе йыршет. Фото автора. 2002 г.

этой детали составного головного убора и способов его ношения. По счастливой случайности в ходе экспедиционных поездок по району удалось повстречаться с двумя женщинами преклонного возраста -Ивановой Анной Севастьяновной (1911 г.р.) и Гусевой Александрой Дмитриевной (1918 г.р.). Обе они являлись уроженками исчезнувшей ныне д. Маги, представительницами этнографической группы уд-муртов-калмезов. Эти женщины вспомнили о существовании старинного головного убора йыршет (или колпак) в виде маленькой шапочки с завязками. Она обшивалась монетами и носилась под покупным платком (рис. 6). Верхний рубеж бытования этого убора относится к началу XX в., ибо именно в этот период, в детстве, его могли видеть информаторы, родившиеся в 1910-1920-е годы, они и сохранили сведения о наименовании, назначении и способах ношения шапоч- ки йыршет. Следующее поколение людей, родившихся в 1930-х годах, уже ничего не помнило об этом уборе. В фондах Национального музея Удмуртской Республики имеется небольшая коллекция подобных шапочек йыршет, собранных среди удмур-тов-калмезов Кировской обл. и в Удмуртии. Они имеют завязки на затылке, надевались на лоб и покрывались платком. По названию, форме и внешнему виду они аналогичны головному убору из Унинского краеведческого музея. По свидетельству научного сотрудника музея С.Х. Лебедевой, йыр-шеты неожиданно надевались замужней женщине после рождения первого ребенка во время полевых работ или обрядовых игр, как знак ее иного социального статуса.

Судя по имеющимся этнографическим материалам, ношение шапочек замужними женщинами среди удмуртов не было распространенным явлением. Бытование женских шапочек круглой формы отмечено В.Н. Белицер у центральных и северных удмуртов, в районах, где айшоны были неизвестны. В Селтинском и Юкаменском р-нах Удмуртии тоже была известна женская сборчатая шапочка йыршет. Следует отметить, что оба указанных района своими западными рубежами граничат с Унинским р-ном Кировской обл. В Шарканском р-не еще в начале XX в. женщины носили белую шапочку подургу под платком; ее края обшивались кумачом, оторачивались цепоч- кой и позументом. По одним сведениям, они надевались после рождения первого ребенка, по другим - их надевали после венца, покрывая нарядным треугольным платком - куиньсэрго. Подобные головные уборы типологически близки русскому повойнику, коми-пермяцкому моршеню, простому чепцу и девичьей шапочке такъе (Белицер, 1951. С. 65-67).

Удмурты-калмезы проживали на смежной с завятскими удмуртами территории в Сюмсинском, Селтинском, Увинском, Вавожском, частично Киз-нерском, Можгинском (болыпеучинский куст) р-нах Удмуртии, Унинском, Кильмезском, Вятско-Полянском, частично Малмыжском р-нах Кировской обл. (Атаманов, Лебедева, 1987. С. 115). В самом Унинском р-не по соседству были расселены представители двух этнических удмуртских групп: одна из них сформировалась на основе племени Ватка, их селения расположены по р. Косе, левому притоку Чепцы, а другая - племени Калмез, их селения расположены в верховьях р. Лумпун и Лобани, правых притоков Кильмези.

Головные уборы и костюмные комплексы косинских удмуртов (ватка) хорошо сохранились, используются и в настоящее время фольклорными коллективами. Этот костюм являлся объектом пристального внимания исследователей. Значительно меньше внимания уделяли костюму удмуртов-калмезов, по каким-то причинам он рано вышел из употребления. Сохранились лишь краткие суммарные описания костюма калмезов. Калмезские женщины носили высокий конусообразный головной убор - ашион, поверх которого надевали покрывало сюрйылкышет ‘платок на рогатый головной убор’ (в других местах сюлык). Головное полотенце замужних женщин называлось йьфкышет ‘головной платок’ (дььцжышет / йыркытет у завятских удмуртов, чалма - у южных удмуртов). Среди калмезов была распространена белая вышитая рубаха туникообразного покроя; вышивка располагалась на рукавах, на груди и на подоле. Впоследствии вышивка уступает место аппликации; белая рубашка из домотканины заменяется пестрядинной; появляется кокетка, верх рубахи до пояса стали шить только из фабричной ткани, чаще из красного цветастого ситца или кумача. Видимо, неслучайно удмурты-ватка, противопоставляя себя калмезам из соседних деревень, говорят: “Ми mjdbweu ветлЬсъёс, калмеъёс — гордэн ветлЬсъёс” (мы, т.е. Ватка, ходим в белом, букв.: ходящие в белом, а калмезы - в красном, букв.: ходящие в красном) (Белицер, 1951. С. 42, 65; Атаманов, Лебедева, 1987. С. 115, 117-118).

Итак, существование особого типа составного головного убора замужней женщины в форме колпачка, надеваемого поверх пучка волос надо лбом или на темени, выявленного по археологическим данным среди завятских удмуртов, нашло подтверждение и в этнографических материалах унинских удмуртов. Судя по своим размерам, шапочка-колпачок надевалась на прическу и, очевидно, прежде имела твердый каркас из бересты или луба. Удмурты-калмезы называли этот убор йыртет, наименование его у завятских удмуртов неизвестно. Имеющиеся данные позволяют определять время бытования йыршета второй половиной XVII — началом XX в. Территория его распространения - юго-западные ареалы обитания удмуртского этноса (за-вятские удмурты и удмурты-калмезы). Этот головной убор до сих пор не

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 222. 2008 г. был зафиксирован исследователями вследствие того, что имел локальное значение, а не использовался повсеместно, и рано вышел из употребления.

Пятый тип выделен условно. У удмуртов рассматриваемого периода, несомненно, были распространены головные уборы типа покрывал или платков, расшитых бусами, бисером и жетонами, они могли быть повязаны на голове умершей, уложены в качестве даров, а иногда разостланы в изголовье. В некоторых могильниках остатки таких уборов были размещены в изголовье умершей или располагались широкой полосой с ее правой, а иногда -с левой стороны (12 случаев). Так, в Усть-Лекминском могильнике конца XVI-XVII в. (Ярский р-н УР) в изголовье погребения 8 голубые бусы составляли узор в форме зигзага, а в погребении 9 бусы и бисер были рассыпаны полосой от затылка умершей вдоль правой руки. По центральной оси этой полосы располагались три крупные голубые бусины, вокруг которых группировались бисеринки голубого, молочно-белого, синего, реже - зеленого цветов и прозрачные. В Нязь-Ворцинском могильнике (погребение 6) вокруг черепа в радиусе 20 см были рассыпаны остатки головного убора, нижний край которого был обшит монетовидными жетонами из железа и оло-вянистых сплавов. Такие же жетоны разреженно заполняли и верхнюю часть убора, перемежаясь с черными, молочно-белыми бусами, зеленым, желтым, реже - черным и синим бисером.

Этнографическую коллекцию мягких головных уборов составляют четыре разновидности: старинный холщовый треугольник (кумньсэрго), обшитый кумачом, кусочками сукна и ситца, украшенный вышивкой и позументом, бахромой, кисточками из разноцветной шерсти, его повязывали поверх шапочки-иодурги; льняной или хлопчатобумажный полотенчатый убор (чалма, йыркышет, йыркотыр ‘вокруг головы’, весяккышет ‘продолговатый платок’), замужние женщины надевали его поверх налобной повязки, покрывали айшоном и покрывалом сюлык, носили его до наступления пожилого возраста; убор, состоявший из круглой шапочки из холста и пришитых к ней концов из светлого ситца и миткаля, обшитых кружевами (пелькышет ‘ушной платок*, котырбыж ‘круглый хвост’, или бигеркышет ‘татарский платок’), его носили вместо чалмы пожилые женщины с окончанием возраста деторождения; нарядные покрывала сюлык из тяжелой парчовой ткани с растительным орнаментом на подкладке с бахромой, накидывали поверх айшона; ситцевые, полушерстяные, шелковые платки. Платки особенно широко распространяются в XX в., постепенно они замещают почти все остальные разновидности головных уборов (Белицер, 1951. С. 65-78).

Заключение. Приведенные материалы поздних удмуртских могильников показывают, что в XVII-XVIII вв. девочек, девушек, женщин хоронили в головных уборах пяти типов - в высоких женских уборах (айшон), налобных повязках (уко/пуг, йыркерттет), девичьих шапочках (такья), уборе с колпачком (йыршет), мягких головных уборах. Более частой находкой являются айшоны, они сопровождали захоронения женщин 25-50 лет почти всех территориальных групп удмуртского населения. Форма и декор айшона варьировались не только в разных районах, но и в одной и той же местности. Конусообразные, с суживающимся верхом уборы (первый подтип)

выявлены в могильниках северных районов Удмуртии. Несомненно, они бытовали и среди южноудмуртского населения, о чем свидетельствовали находки бус и бисера в изголовье погребений в могильниках юга Удмуртии, однако четкая атрибуция их формы и типа была затруднена. Конусообразные, с расширяющимся верхом айшоны. (второй подтип) представлены двумя образцами: первый обнаружен в северноудмуртском (Нязь-Ворцинский), второй - в южноудмуртском могильнике (Аксакшурский). Изначально жителями этих двух населенных пунктов являлись североудмуртские группы: д. Нязь-Ворцы была основана представителями рода Вортча, а д. Аксакшур -представителями рода Эгра, переселившимися из северных районов Удмуртии (Атаманов, 1982. С. 106).

Большинство невысоких уборов в форме трапеции или полуовала (третий подтип) выявлено в Ципьинском могильнике, в ареале расселения завят-ской группы удмуртов (Кукморский и Балтасинский р-ны РТ, прилегающие р-ны Кировской обл. и РМЭ), в остальных могильниках (Еловский, Нязь-Ворцинский, Енабердинский) они представлены единичными экземплярами. Бытование этой разновидности уборов, по данным этнографии, является характерным лишь для завятских удмуртов. Отмеченное противоречие может объясняться брачными контактами (погребенные в трапециевидных айшо-нах женщины были сосватаны из среды завятских удмуртов) или процессами расселения. К примеру, наличие подобного айшона в Енабердинском могильнике могло быть обусловлено тем обстоятельством, что д. Енабердино была основана представителями родовой группы Юмья / Зумья, переселенцами из Кукморского р-на Татарстана (Атаманов, 1982. С. 91). Возможно, в XVII-XVin вв. аналогичные уборы были распространены не только среди завятских удмуртов, но и у других локальных групп населения.

Шапочка такъя и налобные венчики обнаружены в погребениях девушек и девочек. Почти все шапочки обнаружены в Ципьинском могильнике (лишь один экземпляр в Чабыровском могильнике), они варьируются по характеру использованных материалов, композициям узоров и оформлению краев. География находок налобных повязок выглядит более обширной, что и не удивительно - это достаточно универсальный девичий убор и важная часть составных уборов замужних и пожилых женщин. В одном случае выявлен убор с колпачком (тип 4). Фиксация в погребениях мягких головных уборов (платки, полотенца, покрывала), широко распространенных в народном женском одеянии XIX-XX вв., была затруднена. Несомненно, девичьи шапочки, налобные повязки, мягкие головные уборы были распространены во многих районах обитания удмуртского населения, но не во всех случаях их форму и декор удавалось определить.

Благодаря археологическим данным удалось реконструировать новые разновидности головных уборов, не сохранившихся в этнографических коллекциях. Так, впервые были зафиксированы головные уборы айшоны с расширяющимся верхом (подтип 2 типа 3). Находка убора с колпачком (тип 4) в захоронениях кукморских удмуртов (Ош-Юмьинский могильник) позволила установить бытование особого типа составного женского убора среди западных групп удмуртского населения. Материалы поздних могильников поз- волили сделать заключение о существовании в XVII—XVIII вв. головных уборов айшонов и среди северных удмуртов.

Судя по археологическим находкам, в XVII-XVIII вв. для изготовления девичьих и женских головных уборов использовались бусы, бисер, металлические жетоны, ажурные бляхи, позументная тесьма, бахрома, реже - серебряные монеты. Сохранившиеся данные этнографии XIX - начала XX в. показывают, что для отделки головных уборов чаще использовали серебряные монеты, кораллы, раковины-каури, позументы, - это были самые престижные элементы декора. Так, в рукописи Н.Г. Первухина “Краткий очерк кладовищ, встречающихся в Глазовском уезде Вятской губернии, и находок, сделавшимися здесь известными”, хранящиейся в архиве УИИЯЛ УрО РАН, указывается, что “костюм удмурток, хотя и стал беднее прежнего, еще и сейчас (в конце XIX в. - Н.Ш.) состоит из более чем 100 монет, серебряных пуговиц, золотых и серебряных серег, колец и запястий, а мужской костюм также включает ценные пуговицы и кованые серебряные пояса”.

Приведенные археологические материалы свидетельствуют, что головные уборы размещались в погребении так, как их носили при жизни, в большинстве случаев их надевали на голову. Однако иногда убор мог быть снят и сложен отдельно, либо в погребение укладывались наборы необходимых материалов, из которых на “том свете” женщина могла изготовить аналогичные земным головные уборы, а также и другие части костюма. Помимо головного убора, полные комплекты одежды и украшений в погребениях включали еще восемь категорий находок - пояс, серьги, ожерелье, браслет, нагрудник, накосник, перстень, амулеты, дополнительно в погребении могла быть помещена монета. Но ни в одном захоронении все перечисленные детали одежды не встречены одновременно. В удмуртских могильниках остатки головных уборов составляли самую массовую часть костюмного комплекса, остальные группы одежды и украшений встречаются значительно реже. Как правило, наиболее престижные головные уборы и украшения сопровождали захоронения женщин зрелого возраста, от 25 до 50 лет. Многочисленную группу могил составляют захоронения, в которых умершую сопровождают только отдельные элементы убора или украшения в виде одной или нескольких бусин, жетонов и т.д. Иногда в погребении встречаются только монеты. Как правило, захоронения девочек и девушек сопровождались только монетой или элементами украшений.

Археологические материалы из поздних могильников, сравнение их с данными этнографии XIX - начала XX в. показывает, что удмуртское население редко хоронило своих умерших в богатом одеянии. Наиболее ценные части костюма, уборы и украшения передавались по наследству, сохранялись для проведения традиционных праздников и обрядов.

Список литературы Женские головные уборы удмуртов XVII - начала XX в. (археолого-этнографические параллели)

- Атаманов М.Г., 1982. Из истории расселения воршудно-родовых групп удмуртов//Материалы по этногенезу удмуртов. Ижевск.

- Белицер В.Н., 1951. Народная одежда удмуртов: Материалы к этногенезу. М.

- Гаген-Торн Н.И., 1960. Женская одежда Поволжья (Материалы к этногенезу). Чебоксары.

- Георги И.Г., 1799. Описание всех в Российском государстве обитающих народов... СПб. Ч. 2.

- Ильин М.И., 1926. Свадебные обычаи и обряды у вотяков//Тр. НОИВК. Ижевск. Вып. 2.

- Косарева И.А., 2000. Традиционная женская одежда периферийных групп удмуртов (косинской, слободской, кукморской, шошминской, закамской) в конце XIX -начале XX в. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН.

- Крюкова Т.А., 1956. Материальная культура марийцев XIX века. Йошкар-Ола.

- Крюкова Т. А., 1973. Удмуртское народное изобразительное искусство. Ижевск; Л.

- Лебедева С.Х., Атаманов М.Г., 1987. Костюмные комплексы удмуртов в связи с их этногенезом//Проблемы этногенеза удмуртов. Ижевск.

- Меджитова Э., 1985. Марийское народное искусство. Йошкар-Ола.

- Молотова Т. Л., 1992. Марийский народный костюм. Йошкар-Ола.

- Напольских В.В., 2001. Удмуртские материалы Д.Г. Мессершмидта. Ижевск.

- Одежда народов СССР/Сост. Н.М. Калашникова, Г.А. Плужникова. М., 1990.

- Паллас П.С., 1788. Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб. Ч. 3.

- Рычков Н.П., 1770, 1772. Журнал, или дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1769 и 1770 гг. СПб. Ч. 1-2.

- Савваитов П.И., 1896. Описания старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, в азбучном порядке расположенные. СПб.

- Семенов В.А., 1987. Ципьинский могильник XVII-XIX вв.//Погребальные памятники Прикамья. Ижевск.

- Шутова Н.И., 1992. Удмурты XVI -первой половины XIX в. По данным могильников. Ижевск.

- Шутова Н.И., 1995. Женская одежда удмуртов XVI-XVIII вв. (по данным археологии)//Традиционная материальная культура и искусство Урала и Поволжья. Ижевск.