Женские металлические украшения донских алан (историография проблемы и актуальные задачи)

Автор: Сидоренко Т.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

Автор рассматривает несколько этапов исследования Салтово-Маятской культуры и отличает основные направления предыдущих исследований. На этой основе возникает ряд актуальных проблем. В статье предлагается способ решения рассматриваемых проблем, а именно: сбор базы данных для всего накопленного материала и ее обработка с использованием многомерного статистического анализа. Эта исследовательская стратегия дает возможность правильно рассмотреть весь корпус накопленных данных и представить на этой основе математически проверенные исторические реконструкции.

Салтово-маяцкая культура, украшения, серьги, браслеты, перстни, погребальный обряд, катакомба, историография проблемы, многомерный статистический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328454

IDR: 14328454

Текст научной статьи Женские металлические украшения донских алан (историография проблемы и актуальные задачи)

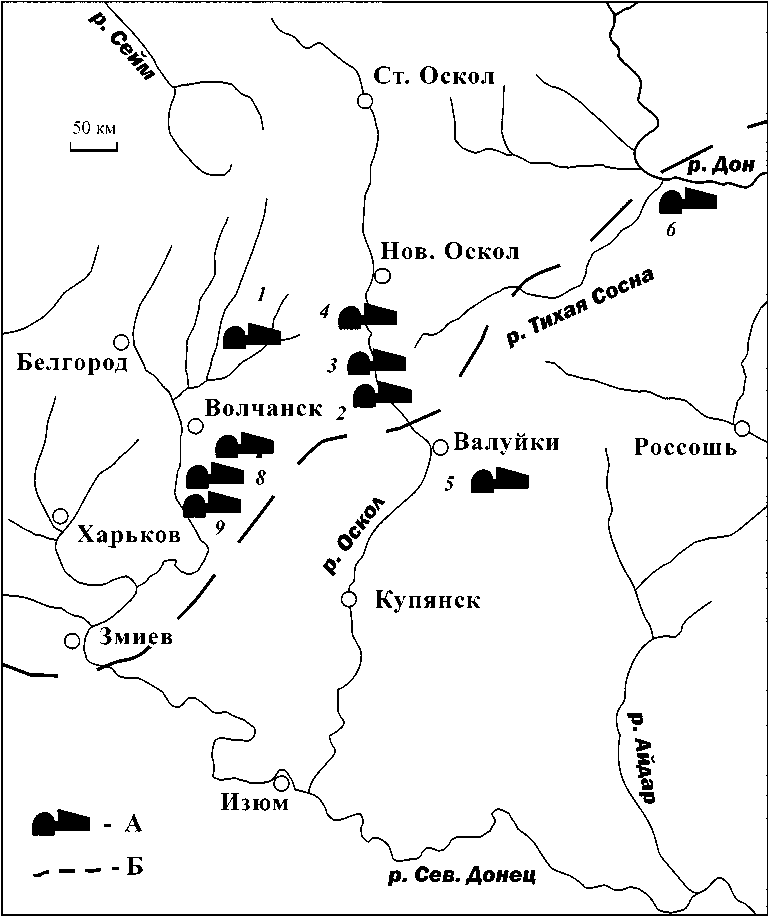

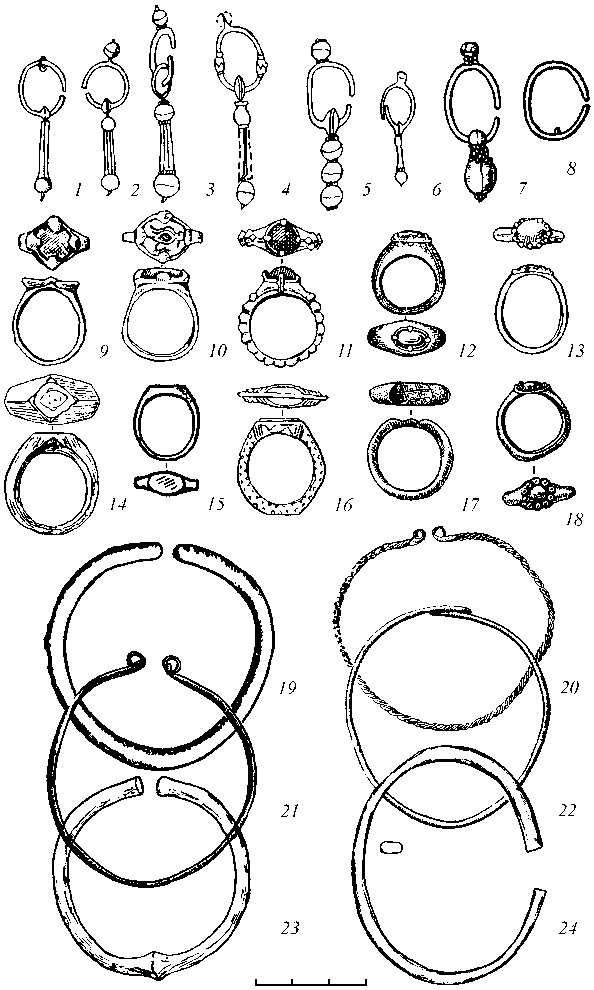

История изучения аланских катакомбных могильников салтово-маяцкой культуры в донской лесостепи охватывает более ста лет. За прошедшее время полевым исследованиям там подверглись девять катакомбных некрополей салтово-маяцкой культуры (рис. 1): Верхнесалтовский, Старосалтовский, Рубежанский, Дмитриевский, Ютановский, Нижнелубянский, Афоньевский, Подгоровский, Маяцкий. Степень изученности их неодинакова – от нескольких сотен катакомб на Верхне-салтовском могильнике до одной катакомбы на Афоньевском. В итоге накоплен богатый материал, значительную часть которого составляют женские металлические украшения – серьги, перстни и браслеты (рис. 2). По данным базы «BUR-TAS», включающей информацию по состоянию на 1991 г., количество входящих в состав погребального инвентаря перстней составляет 198 единиц, браслетов – 196, серег – 264. К этому следует добавить, что в базу «BURTAS» по техническим причинам не вошли материалы Старосалтовского могильника, а в последние 20 лет активно велись полевые исследования Верхнесалтовского, Дмитриевского и Подгоровского могильников. Открытые погребальные комплексы значительно обогатили базу данных женских металлических украшений донских алан.

Рис. 1. Карта распространения могильников салтово-маяцкой культуры в донской лесостепи

1 – Дмитриевский; 2 – Нижнелубянский; 3 – Ютановский; 4 – Афоньевский; 5 – Подгоровский; 6 – Маяцкий; 7 – Рубежанский; 8 – Верхнесалтовский; 9 – Старосалтовский

Рис. 2. Украшения салтово-маяцкой культуры

1–8 – серьги; 9–18 – перстни; 19–24 – браслеты. 1–6 , 9–11 , 13–14 , 19 , 23 – Дмитриевский могильник; 7–8 , 12 , 15 , 17–18 , 19–22 , 24 – Маяцкий комплекс

Первые научные публикации, в которых приводятся данные о перстнях, браслетах и серьгах, появились еще в начале прошлого столетия. Это, прежде всего, были результаты полевых исследований, опубликованные в трудах XII–XV археологических съездов. Среди них следует особо отметить полевые изыскания первооткрывателя Верхнесалтовского могильника, учителя школы с. Верхний Салтов Волчанского уезда Харьковской губернии В. А. Бабенко (1902; 1905; 1908). А. М. Покровский первым сделал попытку дифференцировать материал, разделить предметы украшений на несколько категорий: браслеты, кольца, серьги, бубенчики, пуговицы, бляшки и подвески, зеркала, бусы, монеты ( По кровский , 1902. С. 470–475). Одновременно с раскопками Верхнесалтовского могильника проводились исследования Маяцкого археологического комплекса. В отчете о проведенных там раскопках Н. Е. Макаренко привел подробный предметный указатель, включавший материалы не только Маяцкого комплекса, но и Верхнесалтовского могильника ( Макаренко , 1906. С. 120).

Важной вехой в истории изучения женских украшений донских алан стала не опубликованная, к сожалению, кандидатская диссертация Н. Я. Мерпер-та (1949), в которой автор посвящает этим категориям находок целую главу. Им была предложена подробная многоуровневая типология основных видов женских металлических украшений. Браслеты по характеру поверхности делились на отделы, по форме поперечного сечения – на виды, а по особенностям концов (сомкнутые, разомкнутые и т. д.) – на типы ( Там же . С. 212). Этим предметам были найдены аналогии в крымских и кавказских могильниках, что позволило датировать появление типологически сходных браслетов на территории лесостепной зоны бассейна Среднего Дона VIII в. Часть браслетов, представленных наиболее распространенными типами, Н. Я. Мерперт относит к местным традициям производства. Металлические перстни исследователь дифференцировал по материалу на группы, по форме дужки – на виды, по особенностям щитка – на типы ( Там же . С. 217). Исходя из предложенной типологии перстней, исследователь предпринял попытки уточнения относительной и абсолютной хронологии материала.

Н. Я. Мерперт обратил внимание на специфическую особенность верхне-салтовских серег ‒ на наличие общей конструкции, присущей данной категории находок. Но при этом он указывал на отсутствие какой-либо стандартизации, т. к. верхнесалтовские серьги достаточно сильно отличаются друг от друга в деталях ( Там же . С. 220). Касаясь проблемы генезиса верхнесалтовских серег, исследователь подчеркивал их кавказское происхождение; в свою очередь, на Северном Кавказе они появились, по его мнению, как результат восточного влияния на сарматские формы серег ( Там же . С. 226). Кроме того, Н. Я. Мерперт обратил внимание и на параллели в аварских могильниках VI–VII вв. на территории Венгрии.

Следующая классификационная схема женских металлических украшений была разработана С. А. Плетневой (1967). Она опиралась на материалы Дмитриевского могильника, полевые исследования которого в тот период были наиболее хорошо документированы. В процессе анализа материала исследовательница использовала не все украшения и металлические элементы костюма, а «только те категории вещей, которые разделяются на ярко выраженные типы и виды» (Плетнева, 1967. С. 135). К таким категориям С. А. Плетнева относила бусы, серьги и копоушки. Такой исследовательский подход объяснялся тем, что задача классификации украшений в данной работе была подчинена решению задачи разработки хронологии погребальных комплексов. Позже С. А. Плетнева расширила и усовершенствовала свою классификационную схему, в которой типология получила функциональную и морфологическую иерархию. В отдельные группы были выделены амулеты, предметы одежды, украшения (Плетнева, 1989. С. 96–100, 107–121), а группы в свою очередь были разбиты на типы, в основу выделения которых положены морфологические признаки.

Новый этап в построении типологии украшений и металлических элементов костюма носителей салтово-маяцкой культуры связан с исследованиями В. К. Михеева и В. С. Аксенова, чья система базировалась на материалах Сухо-гомольшанского могильника ( Аксенов, Михеев , 2006). Как и у С. А. Плетневой, разделение предметов на категории первоначально происходило по функциональному признаку, а затем уже отдельные категории предметов делились на типы исходя из морфологических особенностей. Таким образом, все известные варианты типологии женских металлических украшений донских алан были созданы на материалах отдельных памятников. Задача разработки классификации женских украшений, которая охватила бы материалы всех известных катакомбных могильников на территории лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры, осуществлена не была и в настоящее время становится все более актуальной.

Создание каталога женских металлических украшений донских алан и разработка соответствующей типологии ( Щапова и др. , 2007. С. 8) этих предметов являются необходимым стартовым этапом для последующей постановки и решения многих крупных проблем, связанных с исторической интерпретацией археологического материала, полученного в процессе исследования катакомбных могильников Донецко-Донского междуречья. И здесь на первый план выходит задача построения современной обоснованной и математически проверяемой относительной и абсолютной хронологии, основанной на массовом материале из погребальных комплексов салтово-маяцкой культуры, который будет исследован методами многомерного статистического анализа. Нам известны только два специальных исследования, где были сделаны попытки использовать женские металлические украшения донских алан в качестве хронологического индикатора. Один из вариантов хронологии женских металлических украшений был предложен Н. Я. Мерпертом. Хронологическими маркерами ему послужили верхнесалтовские «закрытые» комплексы с монетами, а также датированные монетами аналогии из могильников Крыма и Северного Кавказа ( Мерперт , 1949. С. 217).

Второй вариант хронологии женских металлических украшений донских алан был разработан С. А. Плетневой на материалах Дмитриевского комплекса. С. А. Плетнева выделила выборку наиболее информативных, в ее понимании, предметов ‒ бусы, серьги, перстни, копоушки, топоры, которые распределила по группам, различающимся между собой по времени ( Плетнева , 1967. С. 135).

Это была начальная стадия разработки относительной хронологии Дмитриевского могильника. В своей следующей работе она значительно расширила базу исследования (рассматривались уже не 33 комплекса, а 71) и включила в типологию новые категории предметов, такие как браслеты, амулеты, пуговицы, бубенчики и зеркала ( Плетнева , 1989. С. 146). И в первом, и во втором случае методическим инструментом для выделения групп предметов, которые затем анализировались в качестве хронологических групп, была процедура исследования взаимовстречаемости предметов, которую более корректно следует назвать не «корреляцией», а «построением графа связей». Полученная таким образом шкала относительной хронологии сопоставлялась с некоторыми находками из Правобережного Цимлянского городища, имеющими привязку к абсолютным датам ( Там же . С. 68, 69), в результате чего она приняла вид абсолютной хронологии.

Некоторые соображения относительно хронологии «салтовских» серег были высказаны Д. А. Сташенковым. Опираясь на датированные монетами погребальные комплексы Среднего Поволжья, автор смог выявить ранний вариант украшений данного типа ( Сташенков , 1997. С. 63).

Попытки нового осмысления материалов Дмитриевского могильника в хронологическом аспекте предпринимались О. Лопан, но результаты этих работ пока еще не опубликованы. Накопление нового массового материала и появление новых компьютерных технологий позволяют качественно по-новому подойти к решению вопроса объективной группировки материала в процессе построения относительной хронологии. Так, процесс выделения хронологических групп женских украшений, которые затем можно было бы рассматривать как разновременные, целесообразно осуществлять с помощью многомерной статистики, в частности с помощью кластерного анализа, конечным результатом которого будет построение дендрограммы женских погребальных комплексов, отражающей модель относительной хронологической шкалы. Использование новых монетных находок из «закрытых» погребальных комплексов донских алан с учетом уже известных монетных комплексов юго-восточной Европы позволит трансформировать эту относительную хронологию в абсолютную, которую затем можно было бы проверить с учетом всего того, что было сделано в последние годы в области хронологических изысканий предсалтовских и салтовских древностей степных регионов юга России. Результативность такого методического подхода на примере хронологической дифференциации погребальных комплексов северокавказских алан V – первой половины VIII в. была наглядно проиллюстрирована Г. Е. Афанасьевым ( Афанасьев, Рунич , 2001. С. 11–53).

В процессе изучения женских металлических украшений возникают вопросы о том, существовали ли половые или возрастные ограничения на их ношение? С одной стороны, они появляются в связи с возможным византийским, среднеазиатско-иранским или даже арабским влиянием на формирование комплекса металлических украшений и традиции их ношения у алано-асского населения бассейна Среднего Дона. С другой – сложная система инициации у ираноязычных народов допускает вероятность того, что комплекс украшений девочек отличался от комплекса украшений женщин той или иной возрастной категории или социального статуса. Для решения этих вопросов необходимо сопоставить дополненную новыми материалами базу данных «BURTAS» с имеющимися характеристиками палеоантропологического материала из Маяц-кого, Дмитриевского и других катакомбных могильников. Уже сейчас предварительное исследование этой задачи методами математической статистики показывает, что при изучении с помощью дискриминантного анализа выборки из 195 одиночных мужских и женских погребений (мужских – 102, женских – 93) с вероятностью 95% (χ2 = 36,101) можно утверждать, что браслеты, серьги и перстни являлись типично женскими украшениями алано-асского населения, хотя в нескольких особых случаях они по каким-то причинам входили в состав погребального инвентаря мужчин. Этот предварительный вывод показывает, что такая практика значительно отличается от той традиции, которая бытовала у населения Византийской, Сасанидской империй, Арабского халифата и хорошо прослеживается и иконографически, и археологически. Отличается она и от традиции хазарского населения Волго-Донского междуречья: согласно исследованиям А. А. Иванова, в подкурганных погребениях 35 серег найдено в женских погребениях, а 10 – в мужских. Что же касается перстней из хазарских комплексов, то в 4 случаях они связаны с мужскими погребениями, а в 2 – с женскими (Иванов, 1999. С. 216. Табл. 7).

Одна из задач исследования металлических женских украшений из катакомбных могильников Донецко-Донского междуречья – это изучение сопряженности социального статуса погребенного и состава сопровождавших его украшений. Подобная зависимость прослеживается в ряде археологических культур различных эпох – чем выше статус погребенных, тем разнообразнее погребальный инвентарь. Для катакомбных могильников Донецко-Донского междуречья социальная дифференциация в женских погребениях, в отличие от мужских, выражена не столь ярко. Возможно, анализ женских украшений донских алан позволит выделить зависимость между встречаемостью отдельных типов серег, перстней и браслетов и прижизненным социальным статусом покойного. Некоторые соображения можно высказать уже сейчас. Для исследования этого вопроса была составлена выборка из 74 катакомбных усыпальниц, содержавших парные захоронения мужчин и женщин. Наша задача заключалась в проверке гипотезы о соответствии социального статуса женщины социальному статусу погребенного рядом с ней мужчины. На высший социальный статус у мужчин донских алан, как полагает Г. Е. Афанасьев, указывают такие предметы, как оголовье, удила, стремена и сабли ( Afanasiev , 1994). Если погребенные с ними женщины соответствовали статусу мужчин, то это должно было выражаться в количестве браслетов, серег и перстней. Взаимосвязь между двумя этими наборами вещей была проверена методом канонической корреляции. В итоге нам удалось установить, что между ними существует высочайшая корреляционная связь: чем полнее был набор погребального инвентаря у мужчин, тем полнее был и женский погребальный набор. Погребенная рядом с мужчиной женщина соответствовала его социальному статусу.

Следующая актуальная задача состоит в решении вопроса: являются ли женские металлические украшения донских алан культурным индикатором отдельных племенных образований в рамках территории донской лесостепи?

До сих пор практически не предпринималось попыток использовать украшения салтово-маяцкой культуры в качестве маркера при выделении локальных особенностей племенных групп населения лесостепной зоны Донецко-Донского междуречья. В 1993 г. Г. Е. Афанасьев выделил у населения, практиковавшего катакомбный обряд захоронения, три погребальные традиции: верхнесалтовско-ютановскую, дмитриевско-нижнелубянскую и маяцкую, которые, кроме всего прочего, характеризовались и различной степенью присутствия тех или иных украшений и амулетов ( Афанасьев , 1993. С. 80–93). Но т. к. главной задачей автора являлось исследование отражения родоплеменных структур в салтов-ской погребальной обрядности, то украшения и амулеты выступали в роли второстепенного источника. Более того, трудностью интерпретации тех или иных локальных особенностей комплексов украшений является их соотношение с общей хронологией. Различия в комплексах женских металлических украшений, представленных в различных памятниках, могут являться как результатом существования каких-то локальных племенных традиций и обычаев, так и результатам эволюции материальной культуры населения, оставившего тот или иной могильник. Следовательно, работе по выявлению специфических культурных маркеров в женских украшениях различных племенных групп аланского населения должен предшествовать исследовательский этап по хронологической дифференциации этого материала.

Проблема выделения культурных маркеров племенных образований в рамках алано-асской общности Донецко-Донского междуречья тесно связана с проблемой выявления отличий культурных маркеров в женских украшениях алано-асской общности и их ближайших соседей – славян, хазар, оногуро-булгар, угров. Некоторые исследования в этом направлении уже проведены. Особое внимание привлекли так называемые «коньковые подвески», найденные в погребальных комплексах салтово-маяцкой культуры. Им были посвящены специальные статьи Л. А. Голубевой (1984. С. 136–141) и В. С. Аксенова (1999. С. 3–12). Внимание исследователей привлекли и амулеты. Важный вклад в их изучение внесла З. Х. Албегова, сравнившая амулеты, найденные на Северном Кавказе, с амулетами, обнаруженными на Среднем Дону (Албегова, 1998. С. 186; Ца-рикаева-Албегова, 2007. С. 53). Некоторые ссылки на сходство погребального инвентаря Рубежанского и Старосалтовского могильников с одновременными погребальными комплексами Северного Кавказа имеются в работах В. С. Аксенова (1999. С. 141; 2001. С. 71). Между тем в исследовании этой проблемы открываются дальнейшие перспективы. Традиционно салтово-маяцкая культура лесостепной зоны связывается с населением Хазарского каганата, хотя эта точка зрения в настоящее время активно оспаривается (Галкина, 2001. С. 85–134). Естественно возникает вопрос и о сопоставлении женских металлических украшений алано-асского населения с женскими металлическими украшениями хазар. Если принять точку зрения ряда исследователей о том, что хазарский этнос археологически маркируется подкурганными погребениями с ровиками (Иванов, 1999. С. 3–24), то у нас появляется возможность статистически сравнить по этому показателю катакомбные женские погребальные комплексы лесостепной зоны Среднего Дона и одновременные им подкурганные женские погребальные комплексы степной зоны Нижнего Дона, с математическим определением величины сходства или различия между ними. Многолетние полевые работы К. И. Красильникова по изучению ямных могильников степной зоны, которые связываются с оногуро-булгарскими племенами (Красильников, 2009. С. 52–82), открывают возможности для широкого сравнительного анализа комплекса украшений алано-асских и оногуро-булгарских женщин.

Женские украшения населения Крыма эпохи византийско-хазарского кондоминиума комплексному изучению не подвергались. Известны типологические схемы, затрагивающие материалы отдельных памятников ( Веймарн, Айбабин , 1993. С. 183–189). Практически все исследователи выделяли в них предметы салтовского происхождения, рассматривая их зачастую как хронологический индикатор, но вопрос специфики этнокультурной традиции комплекса женских украшений остался вне поля рассмотрения. Широкие возможности для сравнительного анализа женских металлических украшений населения западной части Северного Кавказа и алано-асского населения бассейна Среднего Дона открываются в настоящее время в связи с появлением работ, обобщающих материалы ямных некрополей бассейна Кубани ( Соков , 2004) и кремационных погребений Северо-Западного Кавказа.

Таким образом, несмотря на то что нашей наукой накоплен громадный материал, позволяющий использовать женские металлические украшения донских алан в качестве исторического источника, специальные исследования, где он был бы представлен и изучен во всей возможной полноте, к сожалению, отсутствуют. Это обстоятельство определяет необходимость составления полного каталога металлических украшений донских алан, разработки обоснованной хронологии материала, выявления половозрастных и социально маркирующих особенностей в традиции ношения комплекса украшений, выявления особенностей комплекса украшений, характерных для различных племенных группировок алано-асского населения донской лесостепи, а также выявления их специфических особенностей в сравнении с женскими украшениями хазарских ( Иванов , 1999. С. 3–24), оногуро-болгарских ( Красильников , 2009. С. 52–82), славянских ( Григорьев , 2000. С. 130–152; Седов , 1982. С. 132, 149, 155) и финно-угорских ( Алихова , 1969. С. 69; Воронина , 2007. С. 8-24; Голдина , 1985. С. 34-55; Голдина, Водолаго , 1990. С. 77, 78, 82–85; Голубева , 1987. С. 87, 101, 110) племен Восточной Европы. Есть все основания полагать, что при осуществлении этих исследовательских задач женские металлические украшения донских алан станут важным источником для реконструкции культурно-исторических процессов, проходивших в юго-восточной Европе во второй половине VIII – первой половине X в.

Список литературы Женские металлические украшения донских алан (историография проблемы и актуальные задачи)

- Аксенов В. С., 1999. старосалтовский катакомбный могильник//Vita antiqua. Киев. № 2.

- Аксенов В. С., Михеев В. К., 2006. Население Хазарского каганата в памятниках истории и культуры: сухогомольшанский могильник VIII-X вв.//Хазарский альманах. Киев; Харьков. Т. 5.

- Албегова З. Х, 1998. Социология языческой религии алан X-XII вв. по материалам амулетов//XX юбилейные «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Ставрополь.

- Алихова А. Е., 1969. Среднецнинская мордва в VIII-XI вв. Саранск.

- Афанасьев Г. Е., 1993. Донские аланы: Социальные структуры алано-ассо-буртасского населения бассейна Среднего Дона. М.

- Афанасьев Г. Е., Рунич А. П., 2001. Мокрая Балка: Дневник раскопок. М.

- Бабенко В. А., 1902. Древне-салтовские придонецкие окраины Южной России//Тр. XII АС. Харьков. Т. I.

- Бабенко В. А., 1905. Что дали нового последние раскопки в Верхнем Салтове//Тр. XIII АС. Екатеринославль. Т. I.

- Бабенко В. А., 1908. Новые систематические исследования Верхне-Салтовского катакомбного могильника 1908 г.//Тр. XIV АС. Чернигов. Т. III.

- Веймарн Е. В., Айбабин А. И., 1993. Скалистинский могильник. Киев.

- Воронина Р. Ф., 2007. Лядинские древности: Из истории мордвы-мокши: Конец IX -начало XI века. М.

- Галкина Е. С., 2001. Русский каганат и салтово-маяцкая археологическая культура: Дис.... канд. ист. наук. М.

- Голдина Р. Д., 1985. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск.

- Голдина Р. Д., Водолаго Н. В., 1990. Могильники неволинской культуры в Приуралье. Иркутск.

- Голубева Л. А., 1984. Шумящие подвески с изображением коня из катакомб Маяцкого селища//Маяцкое городище. М.

- Голубева Л. А., 1987. Мурома; Мордва; Марийцы//Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М. (Археология СССР.)

- Григорьев А. В., 2000. Северская земля в VIII -начале XI вв. по археологическим данным. Тула.

- Иванов А. А., 1999. Раннесредневековые подкурганные кочевнические захоронения второй половины VII -первой половины IX вв. Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья: Дис.... канд. ист. наук. Волгоград.

- Красильников К. И., 2009. Население степного Подонцовья в хазарское время//Дивногорский сборник. Воронеж. Вып. 1.

- Макаренко Н. Е., 1906 Отчет об археологических исследованиях в Харьковской и Воронежской губерниях в 1905 г.//Изв. ИАК. СПб. Вып. 19.

- Мерперт Н. Я., 1949. Верхнее Салтово (салтовская культура): Дис.... канд. ист. наук. М.//Архив ИА. Р-2. № 884.

- Плетнева С. А., 1967. От кочевий к городам. М.

- Плетнева С. А., 1989. На славяно-хазарском пограничье: Дмитриевский археологический комплекс. М.

- Покровский А. М., 1902. Верхне-салтовский могильник//Тр. XII АС. Харьков. Т. I.

- Седов В. В., 1982. Восточные славяне в VI-XII вв. М. (Археология СССР.)

- Соков П. В., 2004. Раннесредневековые памятники VIII-IX вв. Средней Кубани: Дис.... канд. ист. наук. Армавир.

- Сташенков Д. А., 1997. Об одной группе раннесредневековых украшений Самаро-Симбирского Поволжья//Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н. э. (вопросы хронологии). Самара.

- Царикаева (Албегова) З. Х., 2007. Аланские амулеты V-IX вв.//Международный конгресс «Скифы, сарматы, аланы -ираноязычные кочевники евразийских степей». Барселона.

- Щапова Ю. Л., Лихтер Ю. А., Сарачева Т. Г., Столярова Е. К., 2007. Морфология украшений//Морфология древностей. М. Вып. 4.

- Afanasiev G., 1994. System of socially marking grave goods in male burial complexes of the Alans of the Don//The Archaeology of the Steppes: Methods and Strategies. Napoli.

- Аксенов В. С., 2001. Рубежанский катакомбный могильник салтово-маяцкой культуры на северском Донце//Донская археология. Ростов-н/Д. № 1-2.